Полная версия

Так было… История семьи Громовых

– Завтра присяга, мы его готовили к ней, а вы говорите – отпустить!

Не знаю, как Шуре удалось его уговорить, но, в конце-концов, он уступил. Я быстренько переоделся в свою статскую одежду, и мы поехали домой.

А первого сентября я пошел в институт на свою первую лекцию. Вскоре в институте как-то узнали, что я хорошо играю в футбол, и пригласили меня в институтский спортивный кружок.

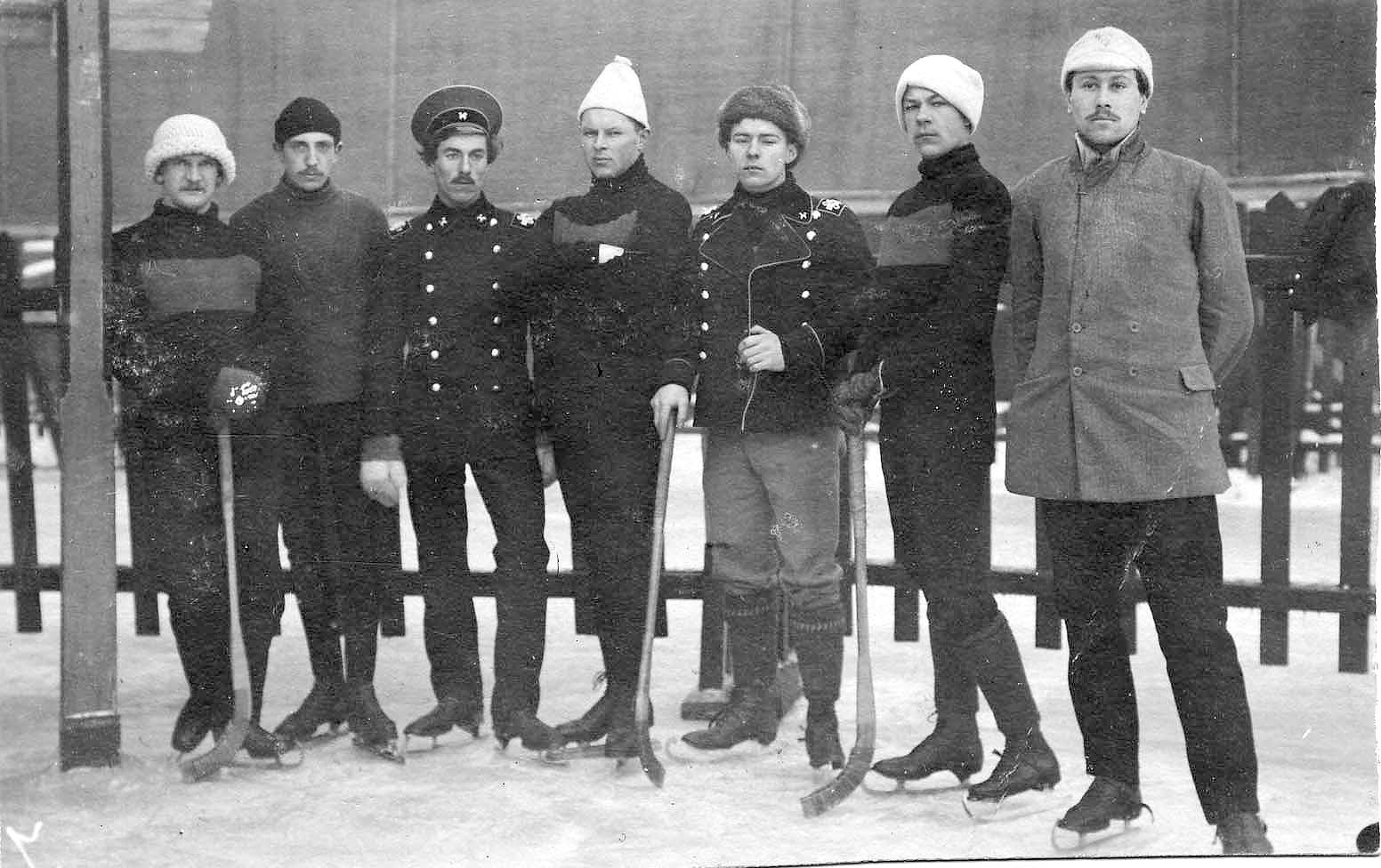

В ту пору студенты были предоставлены сами себе. Предметы первого курса можно было сдавать когда угодно, и я упивался свободой. Ребята в кружке подобрались замечательные. Все мы не слишком загружали себя учёбой, зато спортом увлекались основательно. Занимался я в ту пору и тяжелой атлетикой и хоккеем, даже игрой на биллиарде! Кроме спорта надо было ещё ходить в Народный дом на Шаляпина и на итальянцев. А для этого приходилось ночами выстаивать очередь у Народного дома, чтобы за гривенник попасть на галерку.

Для такой жизни нужны были деньги, и я стал искать уроков. Вскоре нашел. Меня пригласили Городинские – родители Вали, жены Миши, заниматься с двумя своими сыновьями. В месяц я должен был получать 20 рублей.

Вобщем, при такой жизни времени на учебу, как вы понимаете, почти не оставалось. Предметы я сдавал на тройки, друзья-спортсмены помогали мне чертить эпюры и решать задачи по начертательной геометрии. В конце-концов, minimum за первый курс я, с грехом пополам, сдал. Оставалась лишь аналитическая геометрия, которую я благополучно завалил, и вместе с ещё шестью предметами, всё перенес на следующий год.

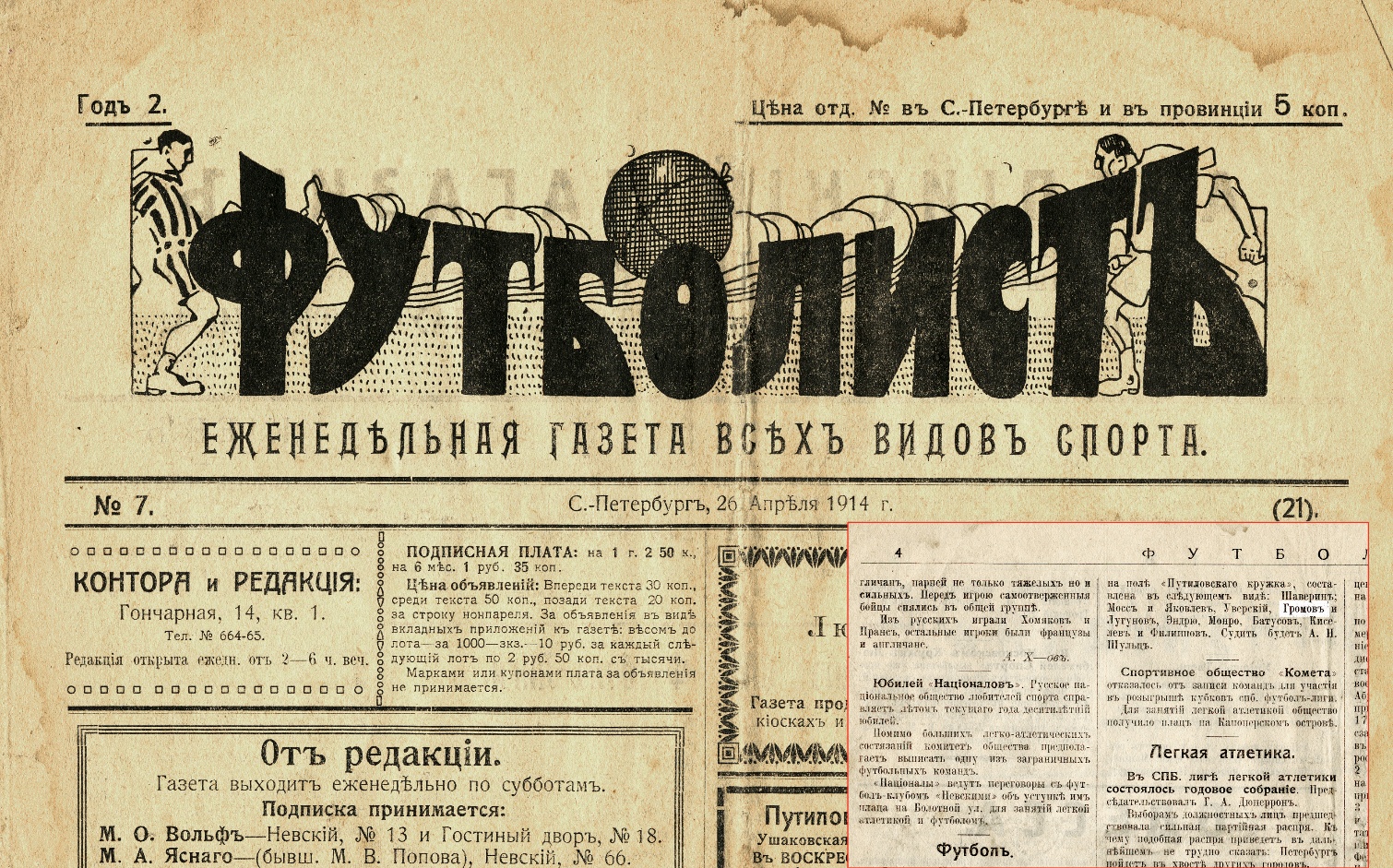

Начиная с весны 1913 года, я стал участвовать в матчах клубов высшего класса. А знаменитым футболистом я стал после матча сборных Петербурга и Москвы. Ни один из нападающих Москвы не смог пройти к нашим воротам! Я тогда играл и за себя и за своего партнера Хурхина. Правда, нашим нападающим удалось забить москвичам три мяча лишь в дополнительное время, но мы все-таки победили. После матча публика вынесла меня на руках, а потом качала – такое впечатление на всех произвела моя игра! Рая – подруга сестры Лены, бросилась мне на шею, со словами: «Ах, как ты чудно играл!»

В этой спортивной газете, в футбольном обозрении, довольно часто упоминался Н.Громов, мой дед.

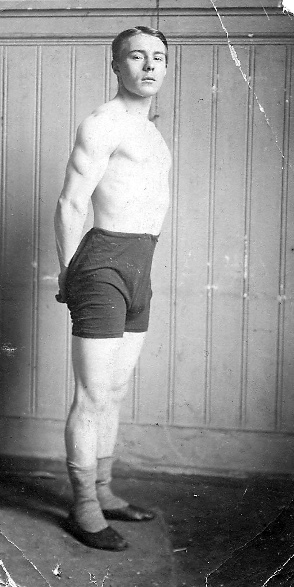

Пришлось мне участвовать и в розыгрыше первенства высших учебных заведений по тяжелой атлетике. Мой однокашник, Серёжа Утехин, завлек меня к занятиям и этим видом спорта. Незадолго до розыгрыша он начал меня тренировать, показывая некоторые приемы поднятия тяжестей. Настал день соревнований. При взвешивании во мне оказалось ровно четыре пуда, и меня причислили к легкому весу. При толчке я взял вес 5 пудов и 20 фунтов. Такую же штангу толкнул Петров из Политехнического института (кстати, тоже из Тифилиса). И вот, между нами началось состязание. Я выжал 4 пуда 30 фунтов – и он столько же. Я выкрутил правой рукой 3 пуда 20 фунтов, он повторил мой результат. Правда, больше поднять он не мог, а я свободно выкрутил 3 пуда и 25 фунтов, но при этом штанга у меня сильно раскручивалась, и я не мог её остановить. Дали вторую попытку – и опять штанга, вертясь, отворачивала мой большой палец, и я не мог её удержать. Наконец отдохнув, я стал выкручивать её в третий, последний раз. Делал я это уже осторожнее и, вероятно, удержал бы её, но все испортил Серёжа Утехин, стоявший сзади меня. Он решил мне помочь и придержал крутившуюся штангу одним пальцем. Судьи это заметили и не засчитали мне вес 3 пуда 25 фунтов. Так что, по результатам трех движений, они разделили первое место между мной и студентом-политехником Петровым.

Коля. 1913 год. Второй слева – Коля, дальше Костя Давыдов и Вася Акимцев. 1912 г

Следующая глава в тетради воспоминаний моего деда выведена особо крупно и красиво:

«МОЯ ЛЮБОВЬ И МОЕ СЧАСТЬЕ»

Зимой 1913 года я ехал на конке в институт. На какой-то остановке в вагон вошла прелестная девушка-гимназистка. Она показалась мне очень скромной и недоступной. Я в неё тут же мгновенно влюбился, но тогда подойти не решился – считал себя некрасивым – круглолицым и неуклюжим.

Потом я её увидел в нашей Крестовской церкви. Она была в шляпке с белым пером. Я заметил, что она молилась очень усердно.

– Значит живет она где-то на Крестовском, – подумал я, – почему же не видел её раньше?

Я рассказал о ней моему приятелю Жоржику Колотову.

– А, так это Катя Хренникова! Хорошая девушка, – сказал Жоржик.

Это-то мне уже было ясно и без него.

– Ты знаешь, она поёт в нашем церковном хоре, – а Жорка пел в Крестовской церкви.

– Кстати, у нас сегодня у батюшки дома спевка. Она там будет. Приходи – познакомишься.

Я с этим делом тоже был знаком – пел в хоре Реального училища.

– Почему бы ни пойти, – подумал я, – белой вороной я там не буду – у меня же неплохой голос.

И я решил пойти. Помню, что это была пятница, 26 мая 1913 года. Я надел голубую рубаху с поясом, и стал ждать Жорку, который обещал зайти за мной. Он скоро появился, и мы пошли домой к батюшке. Вошел я туда со стеснительным и скромным видом, действительно немного смущаясь. Но радушный прием, оказанный мне батюшкой и хористами, быстро сделали меня своим, тем более что в хоре не хватало тенора. Спевка началась, а я не отрываясь, смотрел на Катю Хренникову. Она пришла не одна, а с сестрой, как я потом узнал – Женей. Я заметил, что моя персона пользуется успехом – об этом свидетельствовали быстрые взгляды, украдкой брошенные в мою сторону хористками.

Спевка закончилась, и парни решили идти провожать девушек, в том числе и Катю с сестрой. Я же, чтоб не догадались, что я уже влюблен по-уши, раскланялся и быстро ушел. Уже на следующий день мы пели на службе в церкви. После службы выяснилось, что идти домой нам по пути. По дороге разговорились. Я, чтобы не дай Бог, Катя не догадалась, что я в неё влюблен, знаков внимания стал оказывать больше Жене. А Женя будто этого ждала – стала в ответ кокетничать, всячески давая мне понять, что она и на свидание может прийти. Но мне-то Катя была нужна!

Как-то раз, в конце мая, наша компания собралась гулять в поле, за Старой деревней. Компания состояла из моих тифлисских товарищей – Акимцева Васи, Кости и Коли Давыдовых. Вася был уже на втором курсе Владимирского училища. Потом он тоже стал петь со мной в церковном хоре. Я ему по секрету рассказал, что мне нравится Катя Хренникова. Когда он её увидел, она ему тоже понравилась. Поэтому мы пригласили сестер Хренниковых, да Вася позвал с нами какую-то несимпатичную девицу маленького роста, по имени Лиза. Дошли мы до поля, полного полевых цветов и благоухающего летними ароматами. Я, подхватив под руку Женю, побежал вперед. На бегу обернувшись, я заметил, как Катюша погрозила мне кулачком. Сердце мое зашлось от радости – я понял, что и Катя ко мне неравнодушна!

Вскоре Хренниковы на все лето уехали на дачу, и мы до октября не виделись. Я занимался спортом – играл в футбол, бегал. Дома у меня случались спевки домашнего хора. Учившийся вместе со мной грузин Сандро Созиашвили начал бывать у нас в доме. Вскоре он стал ухаживать за Марусей – моей сестрой. У него был неплохой голос, и он учил моих сестер петь грузинские песни, и они иногда устраивали целые концерты. Пели грузинские, а чаще русские песни. Вскоре стал принимать в этих импровизированных концертах и я.

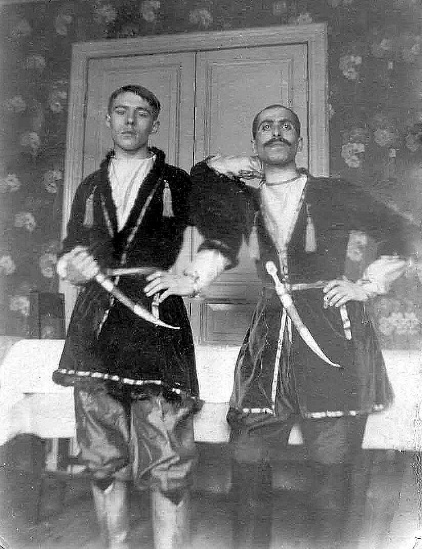

Коля и Сандро Созиашвили. 1913 г. Хоккеисты Электротехнического института.

Прошло лето. Вернулись с дачи из Рябова Хренниковы. Катя пошла в гимназию, я – в институт. При встречах мы раскланивались, и – только. За лето мы отвыкли друг от друга, и я стал сомневаться, а действительно ли она мне симпатизирует. Однажды, в конце октября, часа в три пополудни, я увидел в окно, как мимо нашего дома идут Катя с Женей. Вдруг обе подняли головы и посмотрели на наши окна – видимо, говорили обо мне. Я, как был – в рубахе, стремглав выскочил на улицу. Они не удивились – видимо все на это и было рассчитано, и мы долго стояли и болтали о пустяках.

Спустя некоторое время после этого я получил приглашение от Катиного отца, Ивана Васильевича, заниматься с двумя его сыновьями, Сеней и Володей. Катя потом мне призналась, что это она порекомендовала папе взять меня репетитором. Теперь, часто бывая в их доме, я стал чаще встречаться с Катей. А один случай убедил меня окончательно в том, что она ко мне неравнодушна. Порвал я где-то полу моей студенческой шинели. Поскольку дырка была не на виду, довольно долгое время забывал сказать дома, чтоб мне её зашили. И вот как-то раз, закончив уроки с братьями Хренниковыми я, надевая шинель, обнаружил эту дырку заштопанной. Никто, кроме Кати этого сделать не мог! Таких проявлений становилось все больше и больше. Однажды мы с Леной провожали из церкви Катю с Иваном Васильевичем. Вдруг на Косой дорожке мы увидели горящий дом. Я тут же решил кого-нибудь спасти и бросился на второй этаж, забыв, что дом этот давно пустует. Конечно, я никого не спас, но дыму наглотался достаточно. Проводив Хренниковых, мы шли с Леной к своему дому и она мне рассказала, как переживала за меня Катюша, сколько было «Ах-ов» и «Ох-ов» по поводу моего героического поступка.

У тогдашних студентов было за правило ходить в Народный дом на всяких знаменитостей. Например, на Шаляпина. В это время в Питере гастролировали «итальянцы» – итальянская оперная труппа. Спектакли они давали в Народном доме. Я решил пригласить Катю в оперу, на «Динору». Но для того, чтобы попасть на итальянцев, пришлось всю ночь простоять в очереди у Народного дома. Спектакль начинался в восемь вечера, а на галерку начинали пускать с шести часов. Я послал Кате открытку, в которой просил, чтобы она приходила к к шести часам. Как потом выяснилось, открытка пришла вовремя, но Катя чуть задержалась в гимназии, а придя домой, села обедать. Домашние же вспомнили о пришедшей ей открытке только около семи часов. Прочитав её, Катя стремглав бросилась к Народному дому. А я, не дождавшись её, уже сидел, понурый, в зале. Наши места были в первых рядах галерки, прямо напротив сцены. В восемь в зале стал гаснуть свет – начинался, ставший теперь мне неинтересным, спектакль. Вдруг я почувствовал, как кто-то легко тронул меня за плечо. Подняв голову, я не поверил своим глазам – передо мной стояла улыбающаяся Катюша.

– Здравствуйте, Коля, это я!

Это было похоже на чудо, потому что, впустив нас, дежуривших всю ночь у Народного дома на галерку, – туда уже больше никого не пускали. Как же она попала сюда?

Вот что потом она рассказала.

Когда она примчалась к Народному дому, вход в театр уже был закрыт. Что было делать? Рядом с этим входом был вход в столовую и сад «Общества трезвости». Увидев там своего знакомого, у которого на груди был значок этого общества, Катя выпросила у него этот значок, повесила себе на грудь, и таким образом проникла в столовую. А столовая через сад сообщалась с залом Народного дома. Правда, с той стороны дверь загораживала скамейка, но Катя её отодвинула и прошмыгнула в театр. Это заметили сторожа. Они бросились в погоню. Катя побежала вверх по лестнице, ведущей на галерку, сторожа – за ней. Вбежав в зал, Катя села на ближайшую скамейку и скинула с головы свою заметную шляпку. Знаками она попросила соседей не выдавать её. Вбежавшие следом стали выискивать в зале девушку в шляпке, но не нашли – все сидели спокойно и Катю не выдали. Они плюнули и пошли вниз, а Катя пошла искать меня по рядам.

Я не помню ни содержания оперы, ни как пели итальянцы. Смотрел я не на сцену, а на Катюшу и любовался ею.

Домой мы шли пешком. Я вёл её под ручку, прижимал к себе, и она не протестовала.

Как-то раз, когда я с товарищами по институту дежурил у Народного дома, чтобы попасть на очередную знаменитость, ко мне пришла Катя. Стоять ещё было долго, и мы пошли гулять в Александровский парк. Дошли до памятника «Стерегущему». Тут Катя побежала вперед с криком: «Догоняйте!». Я догнал её в три прыжка и обнял, глядя в сияющие глаза. Меня так и тянуло её поцеловать, но я не решился – кругом был и люди. Я предложил ей перейти на «Ты», и она согласилась.

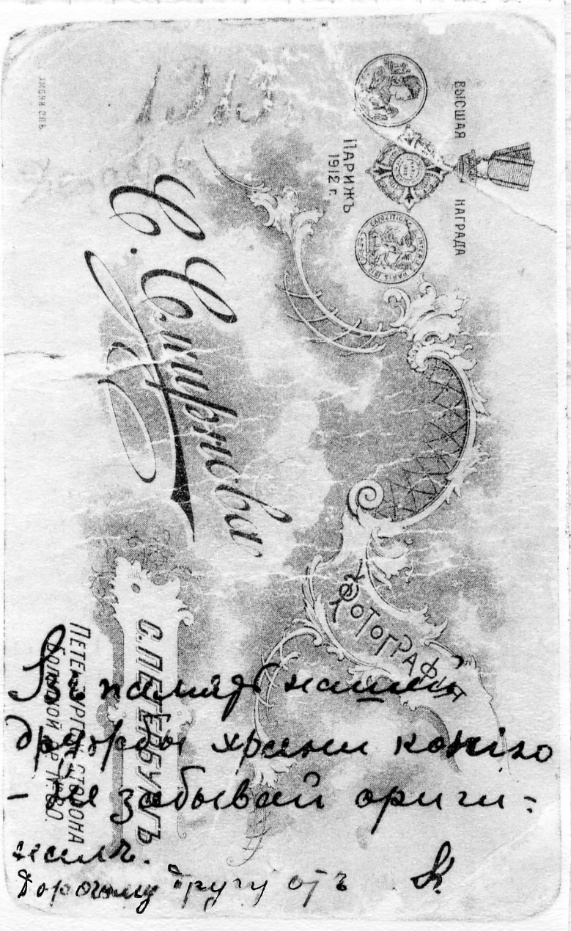

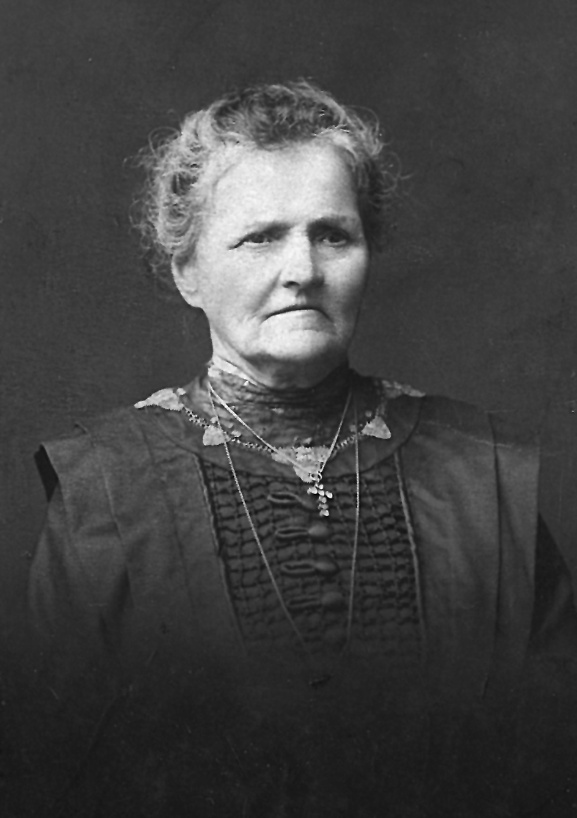

Вскоре я попросил у нее карточку, которую она и дала на другой день с надписью: «Храни копию, не забывай оригинал» и подписалась: «От л. Кати». Буква «Л» была затерта, но я сразу угадал, что на затертом месте была буква «Л» – то есть «От любящей Кати»! Я был счастливейшим человеком и исцеловал всю фотографию!

Но вот – идиотский характер! Мне нужны были все новые и новые подтверждения Катиных чувств ко мне.

Как-то раз мы с ней гуляли по Елагину острову, и я решил испытать её: сказал, что если она меня любит – пусть выругается! Катя удивилась, а потом запротестовала. Она сказала, что и не знает ни одного ругательства. А на меня напала какая-то глупая охота добиться своего. В конце-концов я сказал, что если она не выругается, я лягу в снег и буду лежать, пока не замерзну. И, выбрав большой сугроб, растянулся в нем. Катя стала умолять меня не дурить, и встать из снега. Хорошо, я вовремя опомнился и прекратил эту идиотскую шутку. В тот раз я вполне мог потерять свою Катюшу!

Это – та самая фотография. Посмотрите, вся потрескалась. Видно, что первое время хранилась не в альбоме, а в кармане, у сердца. На обороте, кроме упомянутой подписи, стоит ещё дата: «декабрь 1913».

Кончалась зима 1914 года. В Пасху я пошел с визитом к Хренниковым. Придя к ним на Морской, я застал Ивана Васильевича сидящим за столом. После того как мы с ним похристосовались, он пригласил и меня присоединиться к нему. Выпили мы по рюмочке, закусили. В это время в столовую вошла Катя. Я встал из-за стола, и мы с ней поцеловались. Правда, христосовались так, чтобы не увидел её папа – за его спиной. Это был наш первый поцелуй.

Была весна 1914 года.

На этом закончились воспоминания моего деда – Николая Николаевича Громова. В черной тетради все не поместилось. В конце вложен ещё лист, пришлось добавить. Больше там ничего нет.

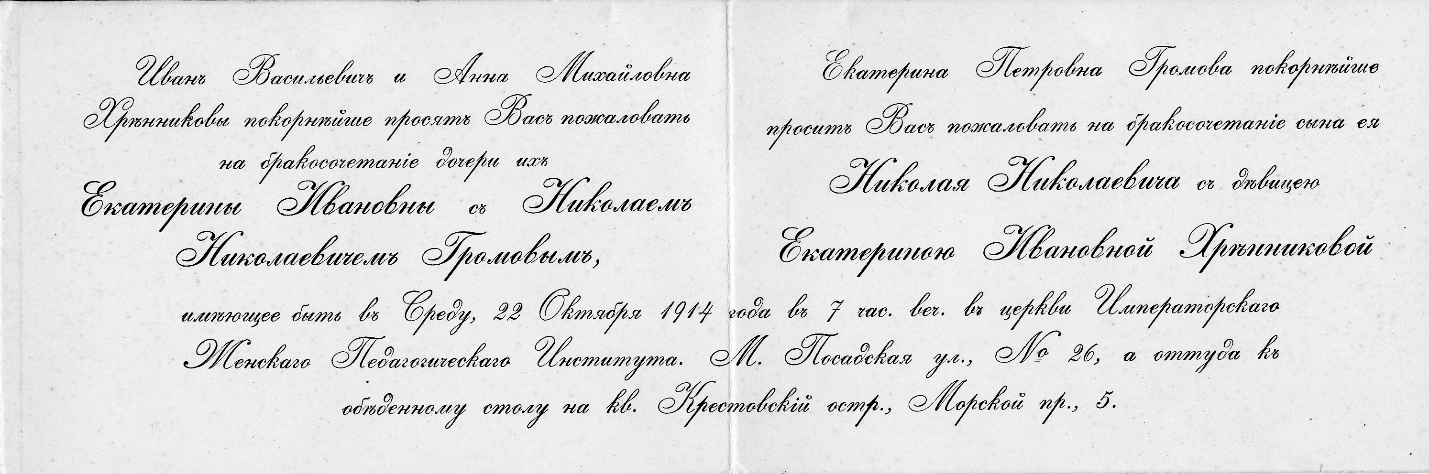

Поженились они 14 ноября 1914 г.

Вот что было написано в пригласительном билете на свадьбу:

Молодожены Громовы в своей квартире в доме

№5, на Морском проспекте.

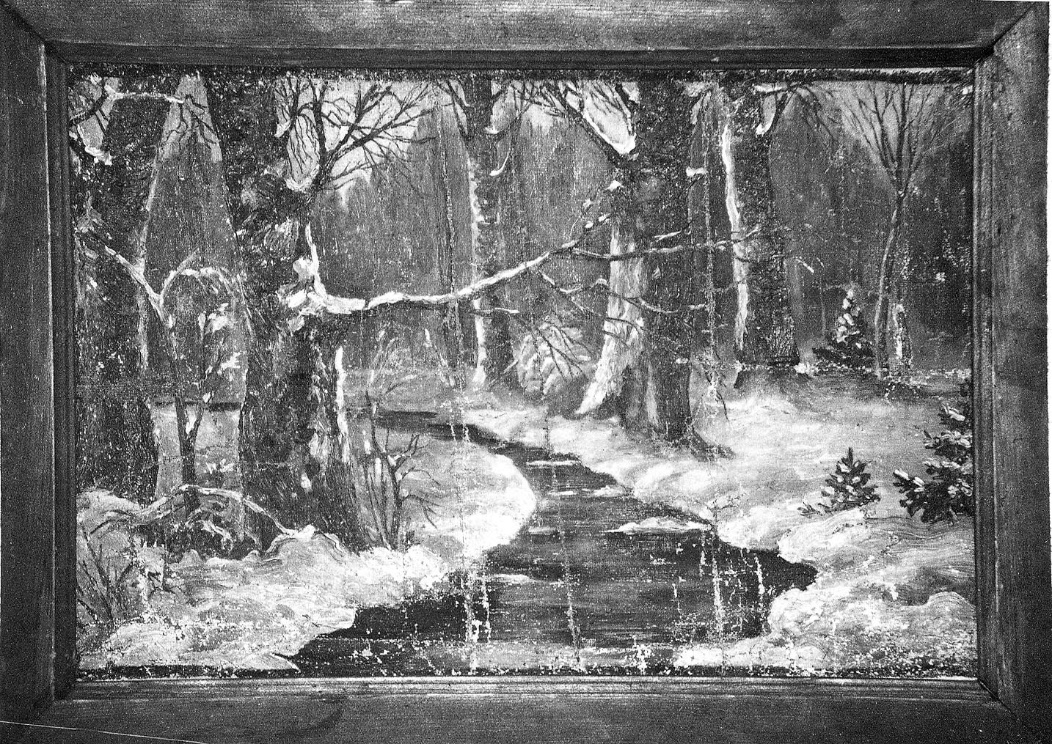

Видите, за спиной Кати, над её головой, чуть левее, в зеркале отражается картина? Её написал некто «Хламида» – Алексей Фрайберг.

Вот эта картина, она теперь у меня висит:

Они с матерью снимали комнату у Громовых, и Алёша тоже был влюблен в Катю. О нём стоит рассказать подробнее – его жизнь была все время тесно связана с семьей Громовых.

По легенде, его мать была замужем в Германии за каким-то аристократом. Увлеклась гимнастикой, и даже создала что-то вроде спортивной школы. По каким причинам она уехала оттуда, легенда, рассказанная Милой, умалчивает. В пору нашего совместного бытия в детстве, все время звучало это его прозвище – «Хламида». После него осталось несколько тетрадей со множеством стихов, чем-то напоминающих манеру Надсона, только в гораздо худшем исполнении. Разбирая как-то архив, я наткнулся на очередную тетрадь стихов. Тогда я её, не читая, мельком просмотрел, но отметил про себя даты, расставленные под стихами. Ещё удивился – в тетрадях стихов Хламиды все стихотворения были написаны до революции. Ни одного – после. Вернее были, но «по случаю» и «юбилейные». Решил, что это Хламидины перлы, и опять погреб её в недрах архива. Через некоторое время я снова наткнулся на неё. Вчитался в стихи, и у меня возникло сомнение – а его ли это вирши? Таланта в этих стихах было гораздо больше, чем в поэзии Алеши фон Фрайберга. Я внимательно прочитал всю тетрадь до конца и сделал несколько открытий: стихи писала в 1900 -1929 годах мать Алексея – Эмилия Фрайберг! Оказывается, у него была сестра Милюта (наверное, Мила) – так её называет в этой тетради Эмилия. И что родился он в 1890 году, следовательно, был старше и Коли и Кати. И ещё один факт всплыл, о котором, помню, мне бабушка ещё в детстве рассказывала. Эмилия пишет, что когда началась русско-японская война, Лёша придумал, запатентовал и пустил в продажу игру, что-то вроде шашек – «Оборона Порт-Артура». При этом он решил, что с каждого вырученного рубля, 40 копеек пойдут в пользу раненых. После него в нашей семье осталось довольно много живописных работ. Собственно, всё висевшее на стенах нашей большой комнаты на Мало-Детскосельском, рисовал Хламида.

Так вот, как я уже говорил, он был влюблен в Катю и я думаю, безответно. На этой фотографии, над пианино, видна ещё одна картина – она тоже кисти Леши Фрайберга. Но я о той, что в зеркале. Никаких особенных художественных достоинств в ней нет, но в детстве я завороженно рассматривал именно её – она висела прямо напротив моей кровати. Ни одна другая его картина не производила не меня такого впечатления. С тех пор как мы уехали от бабки в 1956 году, я видел её только тогда, когда мы приходили к ним в гости. Потом Мила уехала из Ленинграда, я уехал после техникума – сначала в Загорск, а потом в армию, и живопись Хламиды осталась в детстве. Когда бабушкин архив оказался у меня, в числе прочих фотографий была и эта. Я не сразу разглядел на ней картину.

Это Алёша «Хламида» в 1915 году на Германском фронте.

Прожили они вместе до сентября 1968 года. Дед умер ночью, во сне.

Я бы и себе пожелал такой смерти.

Бабушка, на которой всегда держалась семья, осталась одна в буквальном смысле этого слова: дети разъехались кто – куда, внуки повырастали, и не требовали больше бабкиного участия в своей жизни. Вдобавок ко всему, она осталась без средств. После войны они жили на дедову пенсию, да дети, пока были вместе, что-то давали. Ей пенсии было не положено – она ведь ни одного дня не работала. Это были отзвуки старого уклада жизни. Раньше, до революции, обеспечением семьи занимался мужчина. Женщина была избавлена от этого. Считалось, что ей хватает забот с детьми, с ведением хозяйства – и это, я считаю, было правильно. Однако женщины, которые желали посвятить жизнь какой-нибудь карьере, такую возможность имели. Но, как правило, подавляющее большинство предпочитало следовать сложившемуся укладу, и любое отступление от этого порядка в обществе воспринималось как явление, не совсем обычное.

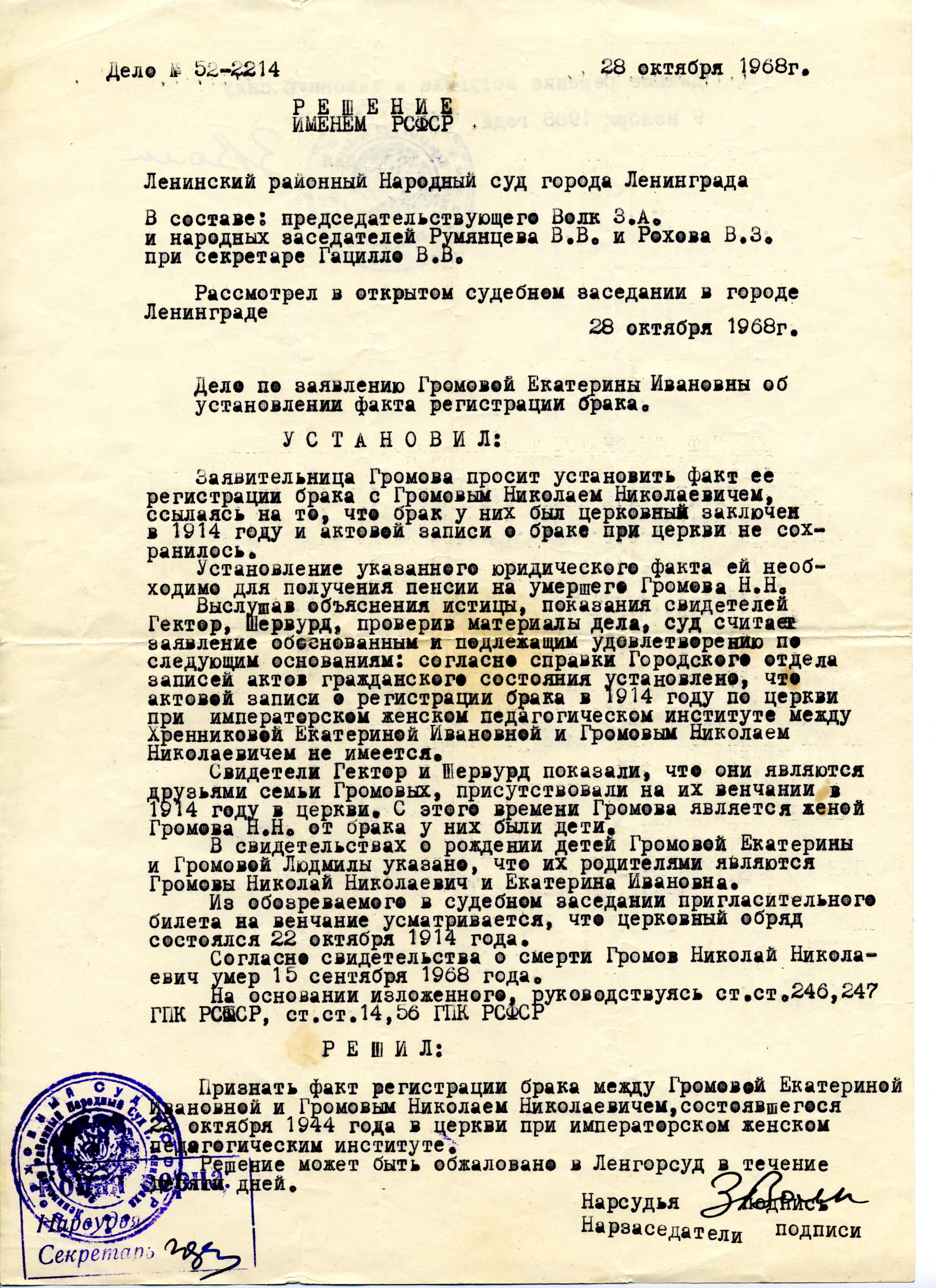

Похоже, что дедушка умер до получения очередной пенсии. И пришлось ей на старости лет узаконивать их брак, чтобы получить за него эти деньги. Вообще – не приведи Господь оказаться в похожей ситуации – прожить всю жизнь при Советской власти в нищете, спасти и вырастить всех детей и оказаться в конце жизни безо всяких средств. Кто и как ей тогда помогал, я не знаю – меня тогда волновали совсем другие проблемы. Я только что пришёл из армии, а дед умер через два месяца после моего прихода.

ГРОМОВЫ

Вот и все, что сохранилось в моем архиве из мемуаров моих предков – деда родного и двоюродного. Все, что будет написано дальше, почерпнуто из других документов и писем архива, да из воспоминаний папы, рассказов тети Милы, и того, что я запомнил из услышанного от бабушки. А писем и документов достаточно много. Надо сказать, что работа с архивом была интересной и увлекательной. Письма пришлось расшифровывать, потому что писались они, как правило, на скверной бумаге и часто трудноразличимыми почерками. Некоторые документы и фотографии были безымянными – их приходилось привязывать к конкретным людям и датам и, похоже, мне это удалось сделать с большой достоверностью. После этого стали связываться многие факты и события, которые я и попытался изложить в виде семейной летописи.

Что-то в этом роде пытался начать в 1947 году мой дядя Сергей Михайлович Громов, но дальше пары-тройки первых страниц у него дело не пошло. Их он мне прислал, когда узнал, что я вплотную занялся написанием «Хроник». Папа написал роман с претенциозным названием «Две войны и два мира». Конечно, это никакой не роман – папа переписывал в основном свои дневники, которые он писал, начиная с 1935 года. Задумал он его написать еще в войну, это я вычитал из его дневников. Но приступил к его написанию только после того, как я его попросил написать для меня – что он помнит из истории семьи. Оказалось, что помнит он не так много, да и то, что помнит, во многих случаях не связывалось с документами архива. Память его была легендирована, и многие события в его изложении не соответствовали действительности. Он писал, основываясь на том, что осталось в памяти с детства. Вот, например, легенда о том, что его папа, а мой дед, якобы, получил Георгиевский крест за подвиги на фронтах Первой империалистической войны. В архиве же есть послужной список "Исполняющего делами офицера-переводчика при штабе Кавказской армии подпоручика Громова». Там сказано: «… приказом по Кавказской армии от 30 января 1917 года, за отлично усердную службу и труды, понесённые во время боевых действий, награжден орденом Св. Станислава III степени…» И это была его единственная награда. Оказывается, дед в основном служил в штабах на разных канцелярских должностях: был адъютантом, казначеем и пр. Правда, пару месяцев осенью 1916 года командовал артиллерийским парком, да в январе 1917 на месяц был назначен старшим офицером 2-го парка, после чего опять был переведён в штаб, где и дослужил благополучно до демобилизации в марте 1918 года. И таких небылиц в его «романе» немало, так что документальной основы, его экскурсов в историю семьи, нет.

Но он начал писать для меня, и постепенно это занятие его захватило, и он воплотил свою мечту – написал роман. Его я тоже использовал в полной мере, правда, не в той части, которая описывает дореволюционное время.

Но вернемся к Громовым.

Екатерина Петровна. Нежин. 1917 год.

Единственного настоящего Громова, первенца Александра, пытались приобщить к городской жизни. Он одно время жил у Екатерины Петровны, но в конце-концов, всё же уехал в родную деревню.

Родив в 1876 году второго своего сына – Алексея, Екатерина Петровна дала начало новой ветви Дранкиных, которые, волею Божией и самой Кати, стали Громовыми. Про Лёшу известно довольно много – мой дед воспитывался некоторое время в его семье. В Тифлисе он женился на Марии Виссарионовне Абрамишвили. Детей у них не было, и они воспитывали чужих – сначала Колю, потом сына своего брата Миши, Сережу. Мать Серёжи – Валентина Городинская умерла в 1918 году то ли при родах, то ли вскоре после них, от испанки. Миша, очень любивший красавицу-жену, посчитал виновником её смерти младенца, и случившийся в то время в Нежине старший брат забрал ребёнка к себе. Как дядя Серёжа выжил тогда – одному Богу известно. Он мне писал потом, что в эшелоне, в котором они уезжали из Нежина, молока достать не могли и его кормили размоченным хлебом. Лёша служил в Тифлисском арсенале, потом, уже после революции, работал на военном заводе в Таганроге. После служил на полигоне в Димитрове, под Москвой и, в конце-концов, все они оказались в Москве. Так появилась наша Московская ветвь. Умер Лёша Громов в 1959 году.

Алексей Николаевич Громов (1930-е г.)

Справа – его приемный сын Сережа (сын Миши)

Старшая из сестёр – Александра, или как её все называли – Шура, родилась в 1874 году, умерла в 1942. Формально замужем никогда не была. Её гражданский муж – инженер Козловский, Николай Николаевич, был земельным спекулянтом, следовательно, довольно обеспеченным человеком. Он немало помог Екатерине Петровне с достройкой дома. По мои предположениям

именно в квартире Шуры и Козловского на Каменноостровском проспекте поселились все Громовы, когда их вытурили из собственных домов В революцию Козловский куда-то исчез,