Полная версия

Так было… История семьи Громовых

К этому времени мы переменили квартиру и переехали на Арсенальную гору. Поселились мы в конце Красногорской улицы, в тупике, отходящем от Арсенальной и носившим название Суп-Саркисов проезд. Позади дома был маленький дворик и, выходя из него, мы попадали на железную дорогу Тифлис-Баку. Тут, близ этой железной дороги, в выемке, из которой когда-то брали песок для постройки этой дороги, образовалась площадка. На ней жители нашего дома, среди которых был и некто Ермолаев Петр Васильевич – сослуживец Леши, родом из Гатчины, организовал игру в городки. Одно время мы все очень увлеклись этой игрой. Я даже стал непобедимым чемпионом. Играли мы по старым правилам – в «пирамидку». На кону строили пирамиду из 10 городков, на задней черте ставили «попа» – один городок, который надо было выбить с задней черты города, и только после этого можно было бить с передней линии по пирамиде противника. Так вот я, без промаха, с первой палки, выбивал этого самого «попа»!

В эти годы Леша служил в артиллерийских мастерских при артскладе Тифлисского Арсенала, и мне частенько приходилось бывать у него на службе. Там меня опекал один рабочий из мастерских. У него что-то было с ногой – она была согнута и не разгибалась. Во время обеда он кормил меня солдатскими щами и кашей, и ничего вкусней этих щей и каши для меня тогда не было! А ведь это была повседневная, самая обыкновенная солдатская пища. В этих мастерских, посреди двора, был в то время небольшой бассейн круглой формы с фонтанчиком. Летом я, под наблюдением своей «няньки», купался в этом бассейнчике.

Впоследствии уже в 1918-1919 годах мне самому пришлось работать в этих мастерских.

С квартиры на Арсенальной горе мы переехали на противоположную гору, через насыпь железной дороги. Хозяйкой квартиры была некая Сванелли, красивая, но уже в летах, женщина. В этой квартире у меня была уже отдельная комната, которую я очень полюбил. Иногда я заходил на свой старый двор поиграть в городки. Но, с нашим переездом, игра на площадке постепенно замирала, а вскоре и совсем прекратилась. Я сделал площадку на новом дворе и иногда кидал там биты, или играли вдвоем с Лешей.

Потом мы переехали в дом ниже по улице. Уже туда к нам приезжала Маня, наша сестра, тогда молодая и красивая, и Миша, вернувшийся к тому времени с японской войны. Миша хорошо играл на балалайке и на гитаре. У меня был хороший слух, и он стал учить меня аккомпанировать на гитаре.

Вскоре мы опять переехали на Красногорскую улицу – на нее выходил, спускаясь, наш Суп-Саркисовский проезд. На этой же улице жил Шакро – брат Марии Абрамовой, Лешиной жены. Эта квартира была в подвале, но подвал был сухой и просторный. Там мы с Мишей иногда затевали концерты, он на мандолине, а я аккомпанировал ему на гитаре. Мы исполняли вальсы из «Фауста» и «Лесной сказки» и другие вещи, довольно непростые в исполнении. Миша к тому времени тоже служил в Арсенале, вместе с Лешей. Когда вечером мы все собирались дома – я приходил из училища, а братья со службы – мы, пообедав, часам к 6-7 вечера усаживались музицировать. Дверь на улицу была открыта, и с улицы нас было хорошо слышно. Наверное у нас выходило хорошо, потому что молодежь с нашей улицы приходила нас слушать. Мне тогда шел шестнадцатый год.

Скоро Миша с женой Валей Городинской перевелся в Нежин, и они уехали туда. А мы опять переехали на новую квартиру, уже на Михайловском проспекте (потом – Плеханова). Это уже было недалеко от реального училища – Немецкая улица, на которой построили новое здание училища, упиралась в наш дом. Мне, правда, приходилось ходить в старое здание – на угол Реутовской улицы и Михайловского проспекта.

Учеба шла своим чередом. Как я уже говорил, мне особенно легко давалась математика – она была моим любимым предметом. Ещё я любил петь. И это пение в церковном хоре привило мне любовь к музыке. Наш хор даже на переменах собирался в углу школьного двора. Руководил нами Коля Панфилов. У него был неплохой бас. В училище тогда не было никакой самодеятельности. Мы не ставили спектаклей – у нас не было любительской труппы, и мы никогда не проводили у себя балов и вечеров. Виновником такого положения был наш директор, весьма недалёкий человек по фамилии Агапов, бюрократ и чинуша. За всё время, пока я был в училище, только один раз устроили вечер. Тогда поставили сцену из «Бориса Годунова». Поставили весьма слабо, потому что не было хорошего режиссёра. Да ещё наш хор спел одну вещь из «Вильгельма Телля», марш из «Фауста» и несколько русских песен.

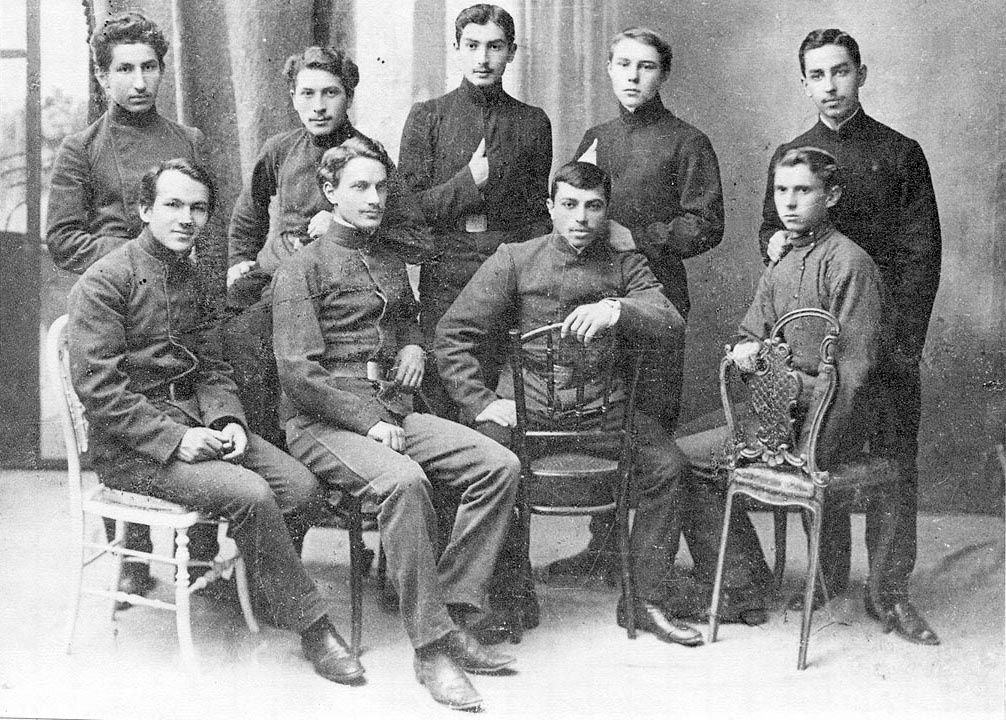

Хор Реального училища. Тифлис. 1910 г. Коля. Тифлис. 1910 г.

Летом 1909 года мы с Лешей поехали в Петербург, повидаться с родными. Ездить по железным дорогам я очень любил. А эта поездка мне особенно запомнилась своей необычностью. Дело в том, что Леша в целях экономии, не желая в дороге пользоваться вокзальными буфетами, взял несколько банок с тушеным консервированным мясом и спиртовку. И вот близ Баку нам захотелось есть. Леша достал из чемодана кастрюльку, перочинным ножом открыл банку консервов, вывалил её содержимое в кастрюльку и поставил её на спиртовку. Все это сооружение мы замаскировали в углу скамейки чемоданом и подушками – из прохода ничего не было видно. Вскоре по вагону стал распространяться божественный запах мясного супа. Я видел, как пассажиры стали крутить носами в разные стороны, пытаясь определить, откуда доносится этот умопомрачительный аромат! Мы с Лешей сидели с невозмутимым видом и спокойно смотрели в окно. Вскоре суп был готов, и Леша разлил его по тарелкам. Мы вкусно пообедали. После еды надо было мыть тарелки, и вот тут начались мои несчастья. Я пошел в туалет, пустил воду, но под холодной водой тарелки моментально покрылись толстым слоем застывшего сала. Сколько я их не мыл, они чище не становились. Вдобавок я сам весь вымазался в этом сале. Возился я с ними чуть ли не час, и вышел из туалета едва не со слезами на глазах. Леша, увидев результаты моего мытья расхохотался, и дал мне газету, которой я и оттер от сала и себя и тарелки. С тех пор за все время пути, мне пришлось ещё не раз таким образом отчищать от сала нашу посуду, и я всеми способами оттягивал время этого занятия.

Петербург встретил нас холодной и дождливой погодой. Мне, уже привыкшему к южному климату – теплу и солнцу – дома показалось неуютно. Тем более, что жить меня определили не дома, на Крестовском, а в Лесном – у Шуры. Во дворе Шуриного дома я поставил себе турник и ежедневно на нем занимался. Ещё к тому времени у меня появился фотоаппарат, и я стал много снимать. Печатал я сам, но из-за плохого фиксирования снимки мои скоро выцвели, и года через три на них уже ничего не было видно.

Возвращались мы с Лешей порознь – он уехал раньше, ему надо было на службу. А я поехал в конце лета с Леной, она захотела погостить у нас.

1 апреля (по старому стилю) 1910 года мне исполнилось 18 лет. К тому времени я окончил шесть классов реального училища, получил аттестат зрелости и перешел в седьмой класс. Весной стали решать, где я проведу лето. Вместе с Лешей в Арсенале служил знаменитый в то время в Тифлисе врач Беер. Он был с братом в неплохих отношениях и пригласил нас на лето к себе в имение, возле села Гамборы, в Кахетии. Причем предложение было бескорыстным – денег он с нас не брал, но мы должны были следить за его большим фруктовым садом. Леша, конечно, с удовольствием согласился, и мы поехали в Гамборы.

Дом оказался большим, и мы поселились в комнатах на половине, в которой никого не было – хозяева жили в другой части дома. На их половине была хорошая библиотека и Леша (я туда не ходил) приносил мне книги, которыми я зачитывался. Читать я уходил в старую беседку в саду. Скамеек там не было, и я читал, лежа на полу. В то лето я запоем прочитал «Войну и мир», «Анну Каренину», «Казаки», всего Тургенева, Писемского, Помяловского, Лермонтова, а также Лескова, Куприна и Горького. Когда надоедало читать, брал ружье и уходил в горы на охоту. Охотник я, правда, был никудышный – плохо стрелял влёт. Как-то раз, в зарослях ежевики и акации, которые росли по берегам высохшей речки, я набрел на стаю дроздов, во множестве сидевших в этих колючих кустарниках и стал палить по ним. Скольких убил – не знаю, лезть в колючки за трофеями не было охоты. Вот такой я был охотник…

В начале июля на дачу приехала и семья доктора Беера: жена, дочь с подругой Симочкой – сестрой моего товарища по училищу, Коли Памфилова. Они привезли с собой повара, служившего у Бееров. Этот повар стал живо интересоваться результатами моей охоты. Он отбирал из кучи убитой мною дичи самых крупных и готовил из них такой плов, какого мне не доводилось есть ни до, ни после того!

Вскоре к нам приехала погостить Лена. Она стала вместе со мной ходить на охоту. Как-то раз мы с ней зашли довольно далеко от Гамбор, и оказались в долине, перед довольно необычной по конфигурации горой. Она была с одной стороны, как обрезана – сверху до низу отвесный обрыв, а с другой стороны были крутые склоны. Мы с Леной попытались залезть на эту гору. Мне это удалось, а Лена одолела только половину подъема. Наверху была площадка метров ста диаметром, посреди которой я увидел развалины грузинского дома с плоской крышей, окруженные остатками полуразвалившихся стен. Я было подошел к краю площадки, но увидел, что она круто обрывается вниз. Мне стало страшно, я подполз к краю на животе и посмотрел вниз. Зрелище, открывшееся мне, было удивительно красивым. Гора, совершенно отвесно обрывавшаяся вниз, как-бы окаймлялась по низу дорогой, по которой тащилась арба. Сбоку неё шел человек, сверху казавшийся не больше муравья. Дальше этой дороги текли, не сливаясь, две реки. Вода в одной из них была прозрачной, а в другой – мутная. Как потом я узнал, эту гору грузины называют «Верана» – «Проклятая». С этой охоты мы с Леной вернулись усталые и с пустыми руками.

Я уже говорил, что дочка доктора приехала со своей подругой – Симочкой. Так вот, лет через тридцать я встретил эту самую Симочку в Тбилиси, и она мне сказала, что докторова дочка была тогда в меня влюблена. А я и не подозревал об этом и даже не думал ни о чем таком, хотя мне было уже 18 лет – вроде пора уже! А ведь один инцидент в беседке мог бы мне разъяснить уже тогда, что Симочка была права.

Лежу я как-то на полу в беседке. Читаю. Вдруг рядом со мной шлепается спелая груша. Я было решил, что она свалилась на меня через худую крышу. Посмотрел вверх – крыша была цела. А через минуту еще одна груша, рядом со мной, превратилась в мокрую лепешку. Я вскочил на ноги и увидел убегавших Симочку и дочку Беера. Я хотел вдогонку им тоже запустить грушей, но вовремя опомнился – попади я в кого-нибудь, мало бы им не показалось!

Помню ещё одну прогулку в горы в компании грузинских ребят. Я с ними знаком не был, мне посоветовала сходить с ними в поход Маруся, Лешина жена. Собрались, пошли. Я плёлся позади всех. Подошли к лесистому склону какой-то горы. Я решил взобраться на неё. По дороге увидел немного в стороне, что в лесу, в пирамидках из жердей, кто-то жжёт уголь. Идти вверх пришлось порядочно. Но когда я добрался до вершины – лес расступился, и моему взору открылась во всей красе Алазанская долина, вся озаренная солнцем. За ней, на горизонте, сверкали снежные вершины. До сих пор у меня перед глазами стоит это завораживающее зрелище!

Обратная дорога была легче подъема, и скоро я уже был дома.

Это было моё последнее лето тогда, в юности, на Кавказе. После окончания седьмого класса Тифлисского реального училища я уехал домой, в Петербург.

Детство закончилось…

Приехав в Петербург, я сразу же подал заявление в институт путей сообщения, в электротехнический институт и в «Техноложку». В Политехнический подать не рискнул – у меня в аттестате по математике были две пятерки и две четверки. Вот когда я недобрым словом вспомнил нашего преподавателя по математике, А.И. Иванова. На всех экзаменах, как из 6 класса в 7, так и на выпускных, я получил пятерки, а он почему-то вывел мне в аттестате две пятерки и две четверки. Это было, по-моему, несправедливо – математику я любил, и знал на круглое «пять». Я начал готовиться ко вступительным экзаменам. Засел за учебники и конспекты повторять все то, что проходил в Реальном училище.

А в это время из Тифлиса приехали, тоже поступать в институты, мои школьные товарищи: Костя Давыдов, Вася Акимцев. Позже приехал Коля Памфилов. Вася хотел попасть в Высшее Морское училище, Коля – в Сельскохозяйственную академию.

Однако оказалось что знаний, полученных нами в Реальном училище, было недостаточно для поступления в высшее учебное заведение, и мы все, без исключения, провалились на вступительных экзаменах. Костя Давыдов вернулся в Тифлис, Вася Акимцев поступил во Владимирское военное училище. А Коля Памфилов уехал поступать в Сельскохозяйственную Академию не то в Киев, не то – в Харьков.

Таким образом, я потерял ещё один год. Идти в пехотное училище, по примеру Акимцева, (туда принимали без экзамена), мне не хотелось – и я решил все же попробовать поступить на будущий год в Электротехнический институт. Узнал, что при институте есть подготовительные курсы, где преподавали институтские профессора. Стоили они, эти курсы, сорок рублей. Шура заплатила за меня, и я стал на них заниматься. Там выяснилось, что знаний, полученных в реальном училище, явно было недостаточно. С подготовкой по математике, которая была у меня, нечего было и думать поступать в институт. Курсы, конечно, здорово мне помогли. Заниматься приходилось с 9 утра до 3-х дня. Как-то я познакомился с одним из Астаповых. Они жили во дворе экспериментального института, где работал знаменитый физиолог Павлов. Я тогда стал заглядываться на девушек, а у Астапова была сестра Шура, к которой я испытывал некоторое влечение. Однажды я ждал Шуру около её дома. В это время во дворе, двое ребят чем-то вроде тряпичного мяча затеяли игру в футбол. В одном из них я узнал младшего брата Астапова – Александра. Во мне взыграла старая футбольная жилка, оставшаяся с детских времен, когда мы играли таким же мячом на Константиновском. И я включился в их игру, показав и удар, и обводку, короче говоря – класс! Все были в восторге! Тут же пристали ко мне с предложением вступить вратарем в их футбольную команду, называвшуюся «Этна». Сейчас у них вратарем была девушка – англичанка. Играла эта «Этна» поблизости – около Экспериментального института и я мог, вступив в их команду, убить сразу двух зайцев, и за Шурой Астаповой ухлестывать и в свободное от неё (Шуры) время, поиграть в футбол. Прошло месяца полтора. Однажды после игры подошел ко мне некто, назвавшийся Коптяевым и предложил летом поиграть в клубе «Лахта-Бобыльск», на станции Лахта, да ещё предложил там комнату на лето. Я тут же согласился и уехал на «дачу». Там я играл, и очень хорошо, месяца два. К нам приезжала команда «Коломяги» с олимпийцем Севкой Филипповым, и мы у них выиграли. Причем никого из их форвардов, включая и Севку, к нашим воротам так и не подпустил. Вобщем, на Лахте началась моя футбольная карьера, хотя увлечение этой игрой начиналось лет десять назад, в самом начале ХХ века…

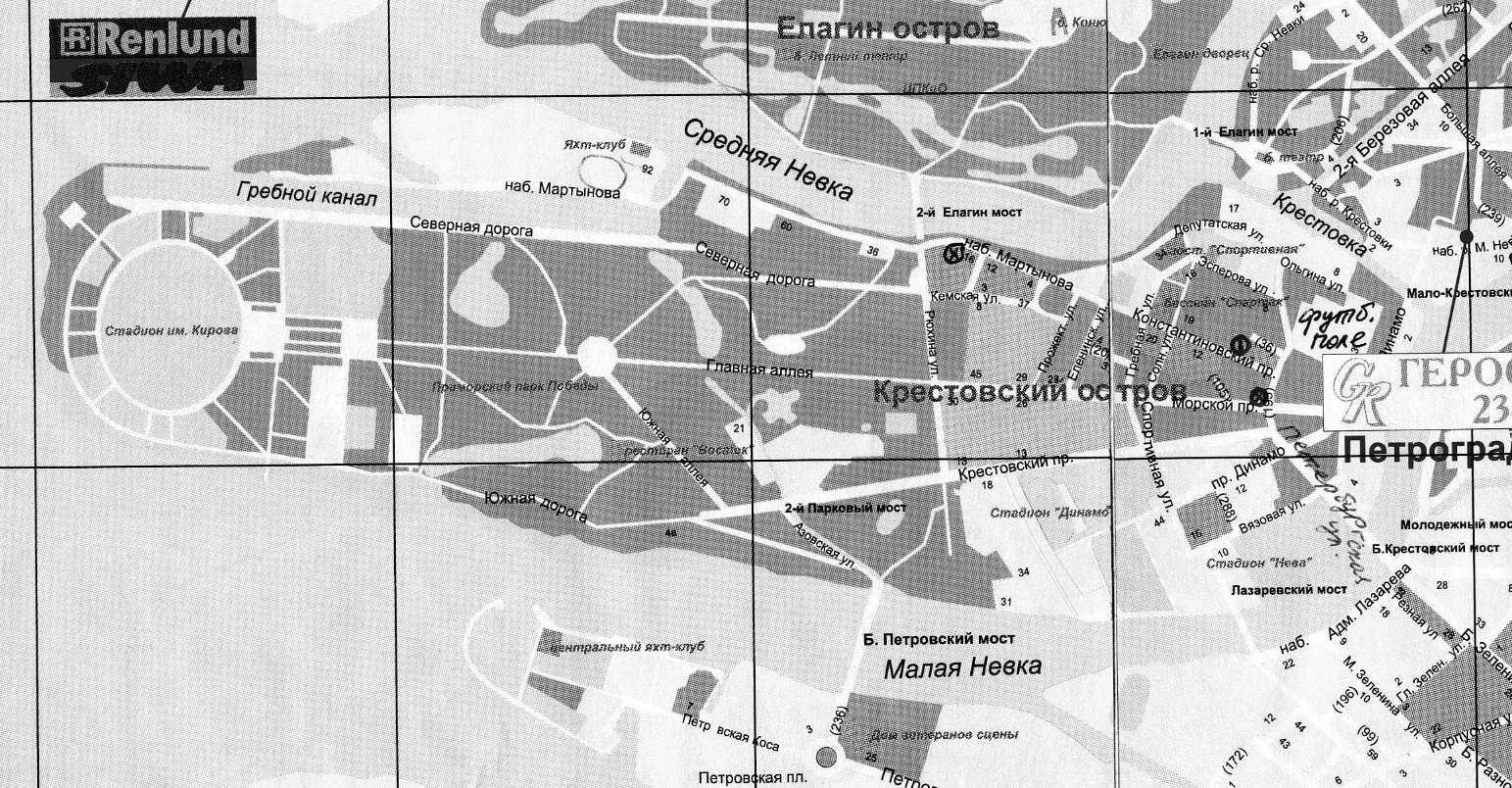

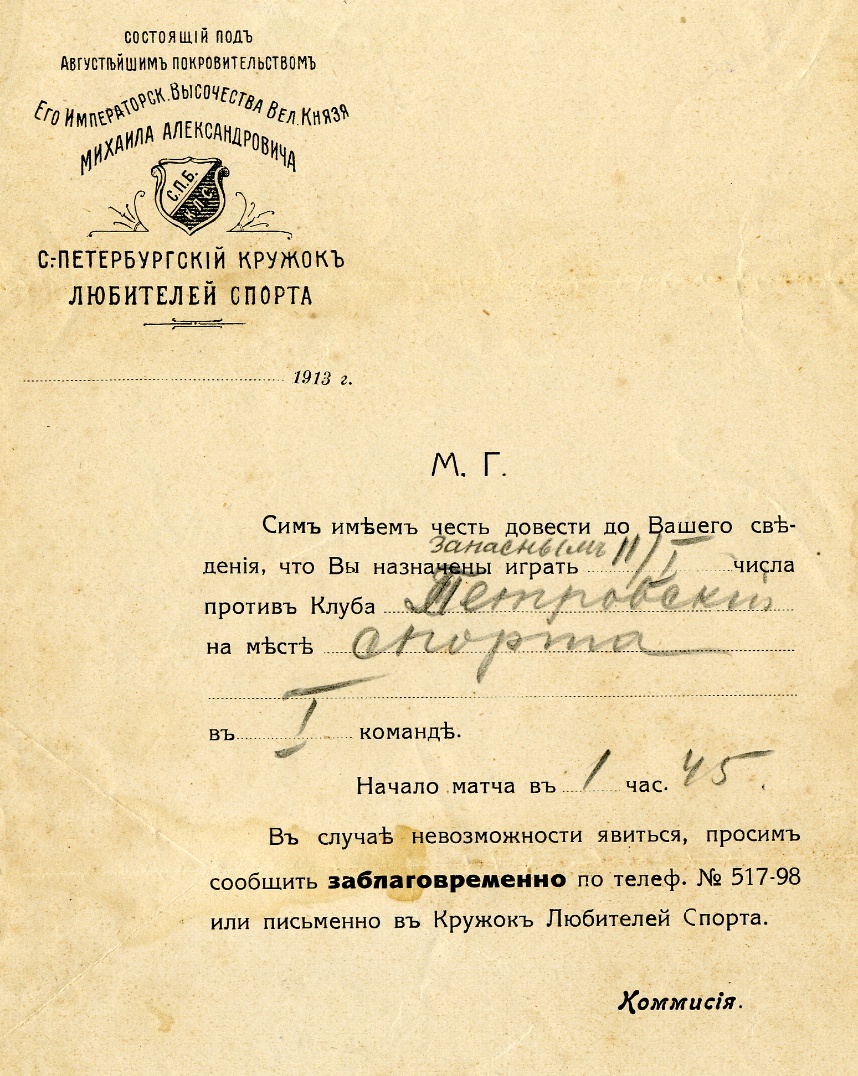

Я уже рассказывал, как мы – ребята с Константиновского проспекта, в 1900 году проникали на поле «Санкт-Петербургского кружка любителей спорта». Нам страшно хотелось бывать на матчах, проводившихся на поляне, со всех сторон окруженной проволочной оградой. Матчи ведь были платные, а денег ни у кого из нас, конечно, не было. Поляна эта находилась в том месте, где Надеждинская улица, в створе Петербургской улицы, расходится направо и налево, образовывая что-то вроде рогатки. Само поле и «раздевалка» находились в восточной правой части поляны. Охранял футбольное поле, молодой тогда, сторож Павел. Он был нашим главным врагом. Я его встретил потом, уже играя в «Спорте». Для того, чтобы его обмануть, мы придумали следующий маневр. Для проникновения на поле мы разделялись на две группы. Одна демонстративно выходила на поляну, подлезала под проволочную изгородь, и когда замечавший это Павел, с палкой в руках начинал за ними гнаться, другая преспокойно проникала с другой стороны поляны и смешивалась с «легальными» зрителями на краю футбольного поля.

Нашим героем тогда был игрок нападения, грек Скулидас – смуглый, среднего роста, с густой черной шевелюрой. Он очень искусно владел мячом, обводил всех от одних ворот до других, и забивал гол. Играл он всегда в пенсне. Однажды, при схватке у ворот, вратарь Борейша, отбивая мяч кулаком, разбил Скулидасу его пенсне. Слава Богу, глаза не пострадали. Помню центрального нападающего команды «Кружка любителей спорта», Дюперрона. Впоследствии он стал профессором в институте имени Лесгафта. В этой же команде играли братья Лунд. Владимир Лунд играл правого края, а Петр – левого бека (защитника). Позже в этой команде в качестве форварда появился Е. Лапшин.

Иногда мы собирались компанией, человека четыре, и ходили на Малую Болотную улицу, где в то время играла на своем поле команда английского клуба «Невский». Там на нас большое впечатление произвёл защитник Стэнфорд. Высокий и худощавый, он обладал очень сильным ударом. Слышали мы, что в городе была ещё одна английская команда, под названием «Нева».

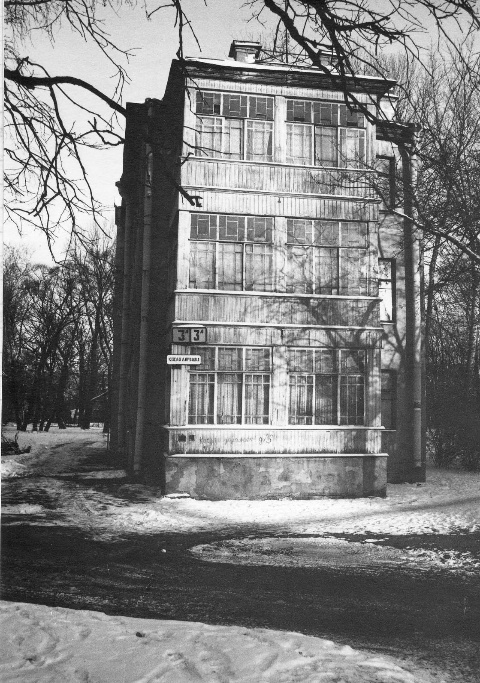

Где-то в году 1901 мы, мальчишки, жившие на Константиновском проспекте, организовали команду, которую, после долгих споров, назвали «Александрия». Встал вопрос о приобретении мяча. Камеру кто-то принес, а где достать оболочку – не знали. Было решено заказать её сшить одному сапожнику. Для этого собрали с «учредителей» по пять копеек и набрали полтинник. Сапожник, абсолютно ничего не зная о футболе, не представлял, как шьют мячи. Ему пришлось руководствоваться только нашими объяснениями, и он сшил нам из толстенной, чуть ли не подошвенной, кожи нечто яйцевидное. Причем все швы были наружу и вывернуть мяч, чтобы их убрать, оказалось невозможным, настолько толстой была эта кожа. Пришлось играть таким вот, бейсбольным мячом. От удара он катился не по прямой, а по непредсказуемой траектории. Когда мяч принимался с паса, и он попадал на ногу швом, то принявший его долго потом прыгал на одной ноге и шипел от боли! Поле мы устроили на просеке, которая впоследствии стала Морским проспектом, недалеко от Петербургской улицы. Там теперь «Косая дорожка» и стоит единственный уцелевший в этой части Морского проспекта каменный дом.

Вот этот дом на Морском проспекте (по проспекту едет машина). Косая дорожка справа от дома.

В то время я познакомился с Гришей Никитиным. Случилось это вот как. Наш дом по Константиновскому проспекту стоял под номером пять. А задняя часть нашего двора соседствовала с двором некоего Бекмана. Его дом стоял на Сергиевской улице под номером 6. Сижу я как-то на заборе, и вижу, что на соседнем дворе гуляет мальчик моих лет. Я с ним разговорился. Рассказал о наших занятиях футболом. Потом мы с ним стали приятелями и играли в его дворе – дальше родители его почему-то не пускали. Звали мальчика Гриша Никитин. Впоследствии он стал играть за «Спорт» центральным нападающим. Играл очень хорошо, и его звали профессором футбола.

В 1911 году, когда я вернулся из Тифлиса в Петербург, Крестовский остров уже довольно густо застроился и «Кружок любителей спорта» переехал на поляну, напротив ада князя Белосельского-Белозерского. Здесь теперь Приморский парк. Поле же команды «Триумф», секретарем которой был тот Коптяев, который предложил мне поиграть за «Лахту», сперва находилось влево от Крестовского моста по нынешнему проспекту Динамо. Перед полем «Триумфа» находилось поле «Азиатского банка», в команде которого играли служащие этого банка. В «Триумфе» же играли многие, жившие в Новой деревне и поле этой команды, в конце-концов, перенесли туда.

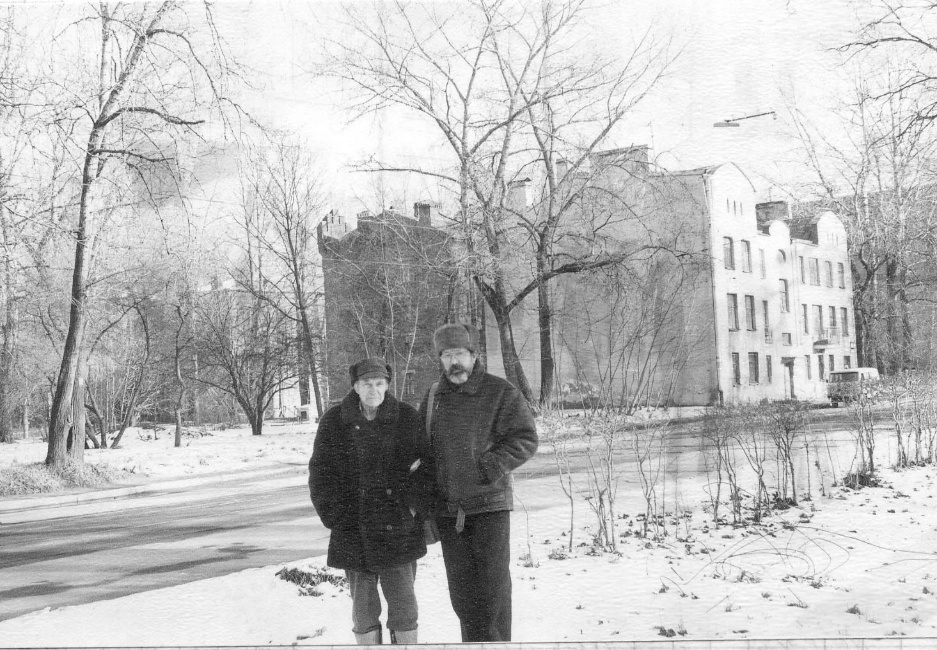

Крестовский остров сейчас

Мы с папой в 2000 году напротив места, где был дом № 5 (за нашими спинами, на той стороне Константиновского проспекта).

Отыграв летний сезон 1912 года за «Лахту», осенью я получил предложение от председателя «Петербургского кружка любителей спорта» и хозяина его команды, инженера Шинца, перейти в его команду «Спорт». Там меня сразу поставили в первый состав, в который тогда входили: вратарь – Нагорский, защитники – Моос и я, полузащитники – Бодров и Вибург, нападающие – Егоров, Сандерс и Поплескин; Морвиль, Никитин и Сорокин. В дальнейшем в нашей команде стал играть вместо Нагорского в голю Медников Иван, по прозвищу «Усы». Вместо Бодрова – Алексей Уверский, но играл он все реже и реже из-за ухудшения зрения. Леша Уверский – полузащитник, олимпиец 1912 года, получил у болельщиков кличку «Леша Уверский – человек зверский!» – за атлетическое сложение и огромную физическую силу. По характеру, как это часто бывает с такими великанами, это был застенчивый и добродушный человек. Кроме футбола, он очень любил бокс, и впоследствии стал известным ленинградским тренером по боксу. Как-то раз осенью, Леша Уверский на игру пришел в порезанном на плече пальто. Увидев эту дыру, мы стали интересоваться, где его так обработали. После долгого отнекивания вот что он нам рассказал.

Возвращался он поздно вечером домой – а жил он в ту пору на Охте. Шел по мосткам, в те времена заменявшим тротуары. Между мостками и проезжей частью была канава, до верху заполненная водой. Навстречу ему, по тем же мосткам шли трое покачивающихся парней. Леша понял, что им будет не разойтись – эти трое ему явно уступать дороги не собирались и, вот-вот, его столкнут в канаву. Когда парни приблизились, Леша встал боком на краю мостков, стараясь пропустить их, но в то же время ожидая и толчка. Поравнявшись с ним, троица, действительно, качнулась в его сторону, но стукнулись они об него, как об стену. Крайний попал в «коробочку» – с одной стороны мощная фигура Уверского, с другой – давили оба его напарника. Они не ожидали такого со стороны одинокого прохожего. Хулиганы сначала удивились, потом пришли в ярость. Один из них бросился на Лешу, замахнувшись кулаком, но тут же получил прямой удар в челюсть и рухнул на мостки, вопя от боли. Второй, тоже было бросившийся на Лешу, тут же получил молниеносный удар промеж глаз, и оказался в канаве с водой. Третий выхватил нож, но Леша нанес ему удар ногой, и нож только скользнул по плечу, пропоров пальто. Бандит же, ловя ртом воздух и согнувшись в три погибели, тоже повалился на землю. Леша повернулся и спокойно пошел дальше. На крики и стоны хулиганов собрался народ, появилась и полиция.

Потом выяснилось, что все трое давно разыскивались за злостное хулиганство и за грабеж. Но полицию ещё интересовал и вопрос, кто же сумел так отделать этих молодцов? И один из полицейских высказал предположение: из всех жителей Охты такое мог проделать только Алексей Иванович Уверский.

Играл я за «Спорт» в 1913, 1914 и в 1915 году. Кроме этого, почти всегда входил в состав сборной Санкт-Петербурга. К сожалению, Первая «империалистическая» война прервала мою петербургскую футбольную карьеру – в 1915 году я ушел на фронт.

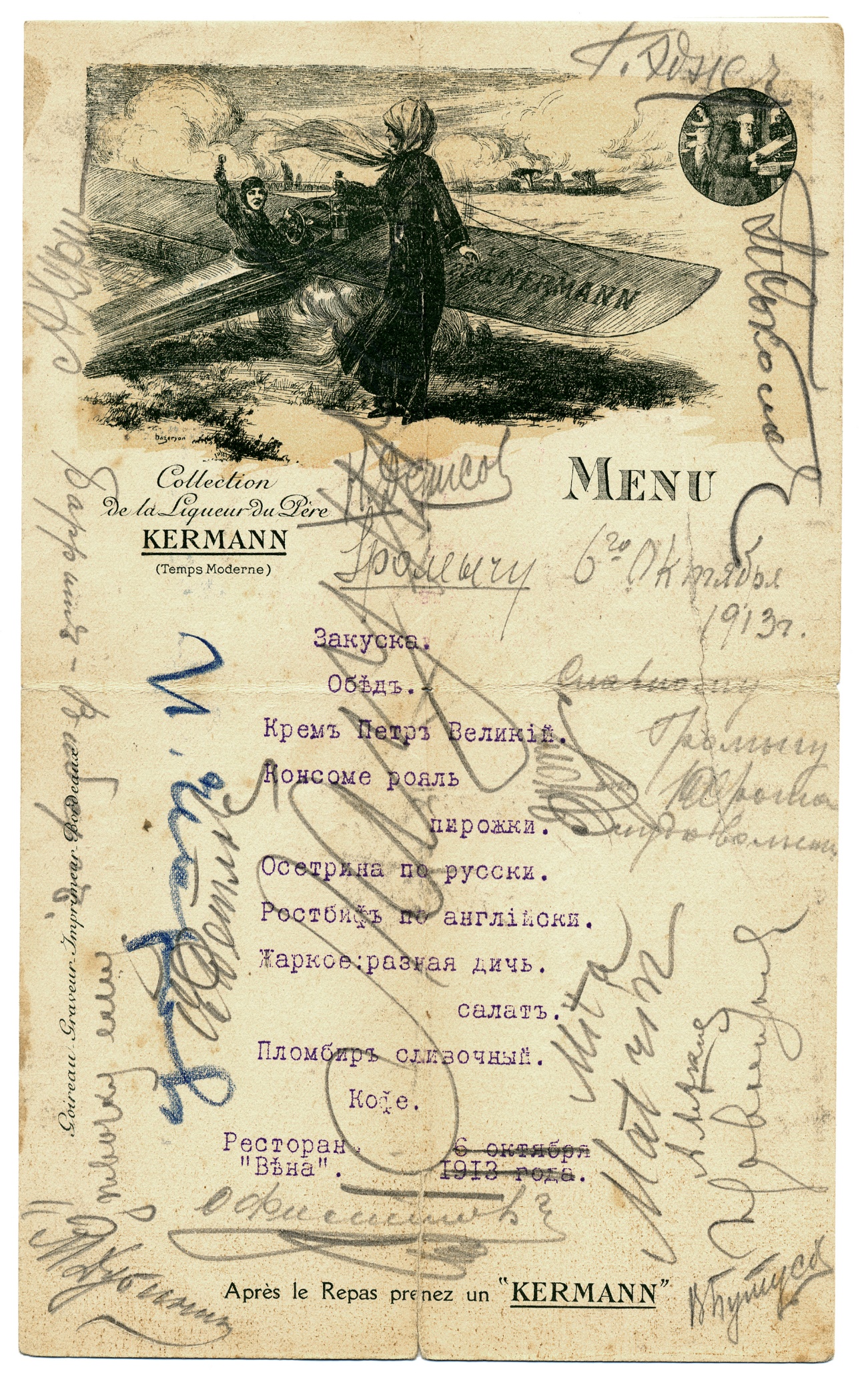

Наверное, после матча зашли в ресторан всей командой, и расписались деду на меню.

Команда «Спорт» 1913 год

Но это ещё все впереди, а пока я весной 1912 году снова держал экзамен в Электротехнический институт, но не добрал до проходного половину балла. Что было делать? Не терять же опять год? И я решил пойти во Владимирское пехотное училище (как вы помните, туда принимали без экзаменов). К тому же там уже учились мои тифлисские товарищи – Вася Акимцев, Вашадзе, и петербургские – Сережа Данилов и другие.

Поступил. Началась муштра. До принятия присяги нас стали, как тогда говорили, «тянуть» – строевая, отдание чести всем, кто старше тебя, и ещё много подобного. А старше и по возрасту и по чину для новичков тогда были все – и каждую минуту надо было быть начеку. Также надо было следить за формой – быть всегда в чистых сапогах и опрятном мундире. Для меня все это не было суровым испытанием: «тянули» в основном старшеклассники, а среди них было много моих друзей и знакомых. И вот когда начальная подготовка подходила к концу, и был назначен день присяги, ко мне вдруг приехала Шура и сообщила, что из Электротехнического пришло извещение о том, что я принят в институт со своими баллами. Что у них там произошло, я не знаю. Видно в том году был недобор, и меня приняли с моим непроходным пол-баллом. А присяга назначена на завтра! Шура пошла просить за меня к начальнику училища. Конечно, в институте по всем статьям учиться было лучше. Меня и всех родных это устраивало гораздо больше, чем военная карьера. Но начальник заартачился – надо, мол, раньше было думать!