Полная версия

Так было… История семьи Громовых

и вместо него появился некто Петр Горский, а ко времени вступления в сознательную жизнь моего папы – Левы Громова – Шура уже была одинокой.

Мою бабку – Катю, Шура почему-то не взлюбила. У них постоянно были конфликты.

Умерла Шура вместе с Леной в эвакуации, в сельской больнице под Куйбышевым, от последствий дистрофии. Об этом Коля написал своей сестре Марусе в Ташкент в большом письме, в котором описывал эпопею их отъезда из Ленинграда весной 1942 года. Тогда же пропало и много ценностей, которые вывезли из блокадного Ленинграда сестры Громовы – Шура и Лена.

Средний брат – Михаил родился в 1879 году и рано умер от скоротечной чахотки – в 1926 году. Он был преподавателем Михайловского артиллерийского училища, которое он в свое время окончил, и хоронили его на Серафимовском кладбище с воинскими почестями, но почему-то не в родовой могиле, где уже лежали его мама и сын Костя, а отдельно. Его могилы теперь не найти, она затерялась. Сломила его окончательно, видимо нелепая смерть Кости – того случайно застрелил из ружья приятель. Оставшаяся дочь Верочка в 1936 году тоже умерла от туберкулеза (как потом стали называть чахотку). Так что единственный из Михайловичей, благополучно доживший до моего времени, остался мой двоюродный дядя Сергей Михайлович Громов. На его сыне – моем троюродном брате, Сереже, ветвь Михайловичей закончится – единственный сын Сережи умер в 1995 году. И у него в семье теперь единственный ребёнок – дочь Катя.

Миша Громов, Екатерина Петровна и Валя Городинская. Нежин. 1917 год.

Михаил Николаевич с детьми Верочкой и Костей. Петроград. 1923 год.

Мария Николаевна, тётя Маруся или тетя Маня, как все её называли. Она дала нашему роду грузинскую ветвь. Родилась в 1891 году, умерла в 1947-ом.

Коля учился в Электротехническом институте вместе с грузином Сандро по фамилии Созиашвили. (Созиашвили то ли княжеская фамилия, то ли однофамильцы тамошних князей). По-русски его называли Созиев. И он, конечно, как тифлисец, бывал в доме Коли, где не преминул влюбиться в Марусю. Даже женился на ней и увез к себе в Грузию. Там, перед самой германской войной, в 1914 году родилась Ниночка, за ней в 1916 – сын Давид (ровесник моего папы) и в 1918 году – последний, Володя. Судьба этого союза была трагической. Мария не пришлась ко двору грузинских «аристократов». Новые родственники приняли простую русскую девушку не с распростертыми объятиями, да и сам Сандро стал погуливать. Ко всему добавились тяготы революции и гражданской войны. Тётя Маня не выдержала такой жизни, и в 1921 году вернулась с детьми в Петроград. Нина и Володя оказались музыкально одарёнными детьми. Ниночка, окончив консерваторию, играла на тромбоне в оркестре Кировского театра. После войны заболела туберкулезом горла и умерла в 1946 году. Володя ещё до войны был призван в армию. В блокаду был расстрелян за кражу хлеба. Подробностей никто не знает, также как и истинной причины его гибели. После войны дядя Серёжа, бывший в то время следователем СМЕРШ, что-то выяснял, но сведения о судьбе Володе дошли до меня весьма скупые.

Более-менее благополучно сложилась судьба Давида, папиного двоюродного брата. Они были ровесниками и росли вместе. Из Тифлиса, кстати, они тоже вместе уезжали – Громовы и Созиевы. Потом, в Питере жили в одной квартире на Каменноостровском проспекте. Адрес был у них – ул. Песочная (сейчас проф. Попова), дом 22/53. Дом угловой. Они с папой были не только братьями, но и неразлучными друзьями. Умер дядя Додя рано, в 1982 году. После войны у него начались нелады с лёгкими, и его отец – дядя Сандро – предложил ему приехать в Грузию, в Тбилиси. Он поехал, там вылечился и остался там на всю жизнь. Он с мамой – тетей Маней, были последними, кто после войны ещё жил в квартире Громовых на Песочной. И уезжая, обменялись комнатами с тбилисскими знакомыми Громовых – Дедюлиными. В Тбилиси Мария Николаевна и умерла. Семья дяди Доди уже после его смерти, в 80-х годах, получила квартиру, которую, по грузинским обычаям, сдали им в качестве полуфабриката, с голыми стенами. Тетя Офелия пыталась несколько лет привести её в нормальное состояние, но грянула перестройка, и в Грузии стало очень тяжко – семья была и не русская и не грузинская, а по всему укладу русская. (Это казалось им тогда, в Грузии – в России они стали уже определённо лицами кавказской национальности). Они успели уехать в Россию до отделения Грузии. Продав свою квартиру в Тбилиси, они рассчитывали на эти деньги построить дом в Воронежской губернии. И это было в то время реально. Денег хватило бы. Но стройка затянулась, а в стране пошли финансовые катаклизмы, и семья оказалась у разбитого корыта. На шее висел недостроенный дом, бездельник сын, не желавший устроиться на работу, (невестка, по-моему, канула в неизвестность еще до переезда в Россию), и маленький внук, составлявший смысл жизни уже очень старой Офелии. Всем было в то время тяжело, но в каком отчаянном положении оказалась эта несчастная семья и представить себе трудно. Чем-то им помог дядя Серёжа. И он единственный, надо отдать ему должное, реально помогал. Они продали и этот свой дом и переехали, с его помощью, на маневренную площадь тамошней прокуратуры. В последних своих письмах папе в 2000 году она писала, что и там начались проблемы: их стали выселять и оттуда. Что там происходило дальше, я не знаю – папа умер, а с московскими Громовыми у меня оборвалась связь по причинам, которые объясню позже, если дойду до этого времени.

В следующем после рождения Коли – в 1893 году, появилась на свет последняя из детей Екатерины Петровны – Елена.

Папа в воспоминаниях написал о тете Лене:

«… Если сравнительно удачно сложилась судьба у тети Шуры, то Марии и Елене в этом отношении повезло меньше. Елена Николаевна оказалась очень капризной в выборе женихов. У неё был довольно долгий роман с неким Алексеем Заикиным, эстрадным артистом. Они познакомились через мамину сестру – Женю Хренникову, которая одно время была замужем за старшим из братьев Заикиных, Михаилом. А жили они тогда (уже после революции), все вместе в квартире Громовых, на Каменноостровском проспекте. В то же время там, почему-то жили и другие Заикины – младший Петр и Елена, тоже эстрадники. У Жени от Михаила Заикина была дочь Нина, рано умершая. В моем архиве есть единственное свидетельство о её существовании – в письме Анны Михайловны Хренниковой 1917 или 18 года. Знаменитый силач Заикин, современник Поддубного, приходился им не то дядей, не то дедом.

Умерла Лена, также как и Шура в больнице, в эвакуации, от последствий дистрофии.

Хренниковы

Воспоминаний бабушка не писала. В моей памяти остались только её рассказы, слышанные краем уха в детстве. Папа мне как-то сказал, что когда в 1935 году он начал писать дневник и что-то из него дал почитать маме, она пожалела:

– Я тоже когда-то вела дневник, но потом сожгла его.

A вот документов семьи Хренниковых осталось много больше, чем семьи Громовых. Бабушка очень любила разбирать содержимое громадного обеденного стола из резного дуба, стоявшего посреди нашей большой комнаты на Мало-Детскосельском. Это был семейный архив – бумаги, фотографии, письма, которые она бережно хранила всю свою жизнь.

И этот бесценный архив, сохранённый бабкой а потом – тётей Милой, теперь оказался у меня. Он и послужил основой для моих изысканий для семейной летописи. Без него я не смог бы восстановить многое из того, что мне теперь известно. Оставшиеся в живых, ко времени начала моих занятий этим делом, папа и тётя Мила, при возникавших у меня вопросах, могли только что-то уточнять. Правда потом я убедился, что на их память полагаться не стоит: многое из того, что они мне рассказывали, не находило подтверждения в документах, а иногда и просто им противоречило. Приходилось проверять: сопоставлять с документами, письмами, фотографиями, так что основу я черпал из писем и документов бабушкиного архива и только из него. Но вот о значимых для истории семьи событиях и людях, о которых в архиве не было вообще ничего, пришлось всё-таки воспользоваться их рассказами – и теперь проверить их уже невозможно. Для этого надо проводить серьёзную работу в архивах. Я решил что Бог с ним – пусть эти люди и события останутся в этой истории такими, какими они остались в памяти папы и тёти Милы. Так, в конце-концов, стала выявляться подлинная история нашей семьи.

Начну с моей прапрабабушки.

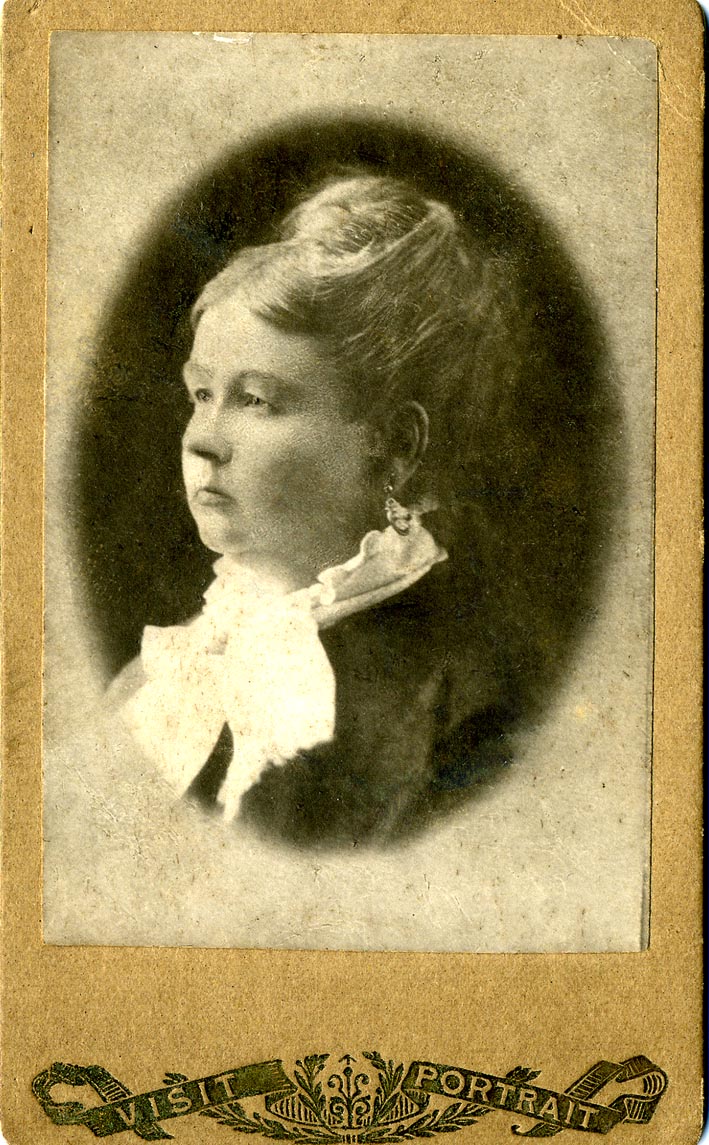

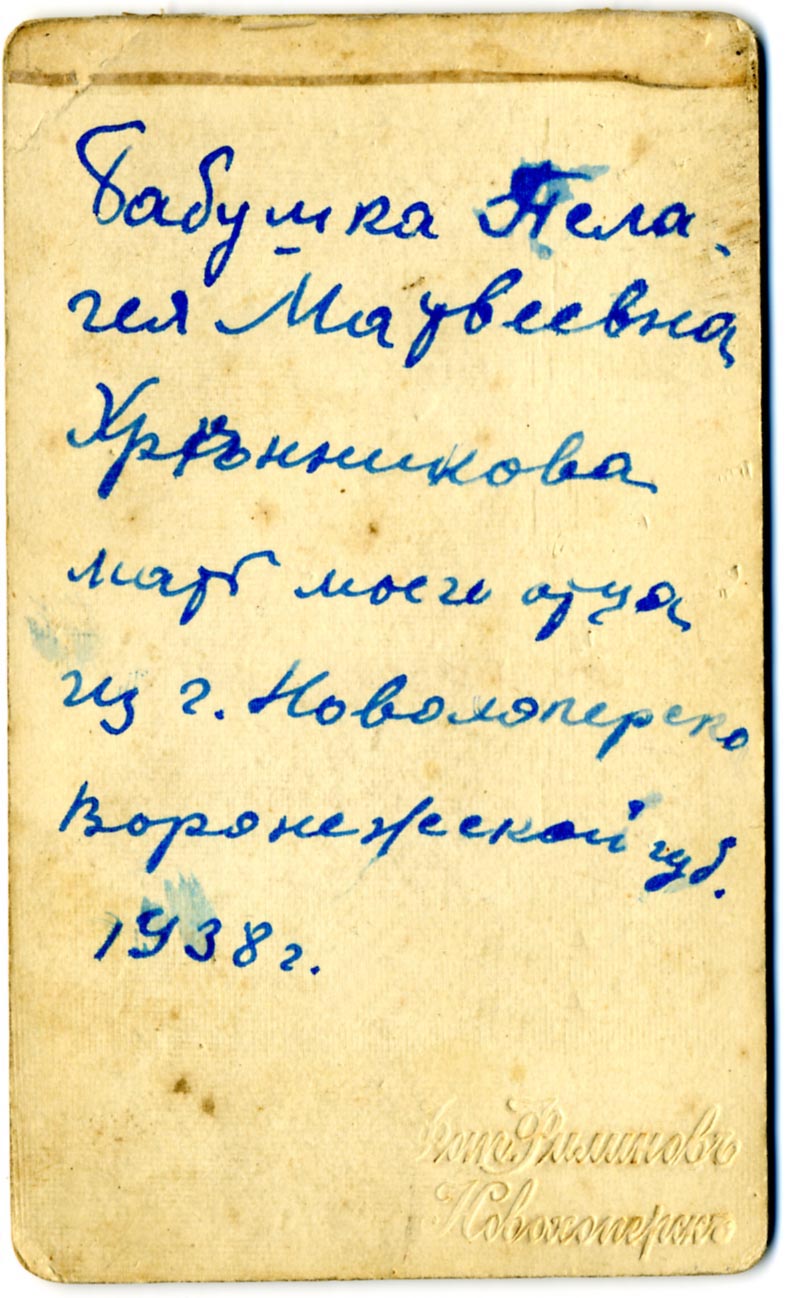

Звали её Пелагея Матвеевна Хренникова.

Жила она в Ново-Хопёрске, Воронежской губернии, на Московской улице в собственном доме, где и скончалась 23 января 1916 года. Кстати, знаменитый советский композитор Тихон Хренников родом из тех же мест, так что они вполне могли быть в каком-то дальнем родстве.

По моим расчётам она родилась где-то в начале 1840.

Вот что пишет мой папа о своей прабабке:

«… Пелагея Матвеевна была прехорошенькой девушкой, у которой не было отбою от женихов. Но ей приглянулся юноша из еврейской семьи, которому и она нравилась. Условием их женитьбы был его переход в православие».

Что, видимо, и было сделано…

Вот и все, что известно о Василии Григорьевиче Хренникове. Сведения о нем пришлось выуживать по крупицам из моего архива. Вот что удалось выяснить:

Факт первый.

По завещанию, составленному Пелагеей Матвеевной в 1911 году, всё её имущество наследовал муж – Василий Григорьевич Хренников. Тот ли это еврейский юноша – уже вечная тайна, если только не заняться изысканиями в Воронежском архиве. Предположим, что это он и есть – тот крещёный еврей. Тогда, судя по документам, в 1911 году он был ещё жив и умер между этим годом и 1916, потому что когда сама Пелагея Матвеевна умерла в 1916 году, и в права наследования её имуществом вступали уже сыновья.

Вот она, Пелагея Матвеевна Хренникова. На обороте написано рукой бабушки, но что-то с датами не в порядке: не могло это фото быть сделано в 1938 году. Наверное, это 1860-е годы.

Кроме того, из этих же документов я выяснил, что у неё был ещё один сын – Григорий Васильевич, который тоже жил в Петербурге и жил, по всей вероятности, небедно. На обороте одной старой фотографии каких-то домов рукой бабушки написано: «Григория Васильевича Хренникова». А на заборе можно разглядеть № дома – 17. Выше есть ещё одна полустертая надпись, которую я очень долго пытался восстановить. И вот что в итоге этой работы получилось: видимо рукой Григория Васильевича написано: «Наши дома в окончательной отделке служат украшением Лесного. 1910 год».

А в свидетельстве о личности, выданном 21 июля 1916 года, и посланном в Воронежский окружной суд для оформления прав наследования, написан адрес проживания Г.В. Хренникова – Большая Объездная улица, дом №17. По карте города 1914 года я обнаружил эту улицу именно в Лесном. Теперь она называется улицей Орбели. И эти все дома – его! Пока крутилась имперская бюрократическая машина, наступили лихие времена, и оба брата так своего наследства и не получили. Когда Иван Васильевич в разгар НЭПа решил узнать, что стало с наследством его мамы, он спрашивал в письме Новохопёрскому откомхозу – кто владеет его имуществом, и напоминает, что он единственный наследник. Если к тому времени он считал себя единственным наследником, значит всех остальных – отца и брата – или не было в живых уже, или они были вне пределов досягаемости ОГПУ, то есть за границей, потому что я никогда не слышал от бабушки этих имён.

Факт второй:

У меня есть свидетельство об окончании Борисоглебского Технического железнодорожного училища, выданного сыну рядового, Ивану Васильевичу Хренникову. Вероисповедания православного. Сын солдата и крещеного еврея – так может, отец его был из кантонистов (крещёных еврейских мальчиков, числившихся с рождения за военным ведомством?). Тогда чего же стоит легенда об условии его женитьбы – принятие православия? Теперь можно сколько угодно строить предположения на эту тему, но без запросов в архив истины сейчас не восстановить…

Из этого свидетельства я узнал, что Иван Васильевич поступил в училище при Грязе-Царицынской железной дороге, и по окончании его в 1883 году, с 1884 по 1886 год, служил дорожным мастером в «Обществе С.-Петербургских конно-железных дорог». Свои обязанности Ваня Хренников выполнял удовлетворительно, в удостоверении чего и был ему выдан 4 апреля 1886 года «Аттестат дорожного мастера».

Исходя из всего этого, можно предположить, что дело обстояло следующим образом: после учёбы в училище, Ваня каким-то образом (не при помощи ли старшего брата – Григория?) попал в Петербург на двухгодичную практику в это самое «Общество конно-железных дорог», после окончания которого получил от руководства Питерской конки вышеупомянутое свидетельство, кое предъявил в училище, и только после этого получил официальный документ – на шикарном большом бланке – Аттестат о его успешном окончании. А в этом обществе он благополучно прослужил на средних должностях до самой революции, да и после неё работал в Петроградском трамвае долгое время. В моем архиве есть прошение в правление общества главного инженера Петербургской конки Колычева. «О ходатайстве правления перед градоначальником о присвоении И. В. Хренникову, технику службы ремонта пути, звания почетного гражданина». Оно, видимо, было удовлетворено, потому что из бумаги уже 1916 года выясняется, что он стал-таки потомственным Почетным гражданином города Санктъ-Петербурга. Потомственным – значит все его дальнейшее потомство, и я в том числе, являемся этими самыми «Почетными гражданами».

Иван Васильевич высоких должностей в Обществе конно-железных дорог не занимал – но в 1909 году он, будучи всего лишь техником, умудрился купить на Крестовском острове у князя Белосельского-Белозерского, участок в 450 квадратных сажен – то есть около гектара земли и построить на нем два дома. А до этого – в 1904 году, во Всеволожске или, как тогда называли это место, «в Колтушах», купил участок № 138 и построил там дачу. Позже, в 1911 году, прикупил к нему ещё один – рядом. Получился кусок земли размеров 120 на 120 метров!

В конце 90-х годов я нашёл этот участок, и это интересная история:

Слово «Рябово» я слышал в детстве от бабушки очень часто и обратил внимание на то, как она произносила это название. Эту её интонацию я понял много позже, когда и у нас появилось свое именьице в шесть соток в Васкелово, в котором я провёл детство и юность, и которое, с нашего одобрения, папа продал. И только тогда, когда я сам потом стал вспоминать с ностальгией годы, проведённые на даче – убогой и недостроенной, но от этого не менее родной, я понял бабушку и её ностальгию по утраченной обители детства и юности.

Тогда мне это название ни о чём не говорило. Просто оно слилось в памяти с её образом. Ничего материального за ним не стояло.

Иногда она начинала при мне разбирать содержимое своего легендарного обеденного стола. Стол был удивительный (интересно, где она его достала?). Массивные резные ножки, раздвигающаяся столешница, а под ней пространство в виде большого, в площадь столешницы и глубиной сантиметров в 20 ящика, заполненного бабушкиным архивом, который теперь у меня. Старые, дореволюционные газеты, письма, фотографии – из того мира, который мне представлялся временем, близким ко времени существованию Римской империи. В их числе были даже такие пустяки, как записи долгов соседке, подсчеты расходов электроэнергии и записи покупок. Она это изредка доставала, перебирала. Если я оказывался рядом, она что-то рассказывала, я меньше слушал – больше смотрел. Содержимое стола вызывало во мне жгучее любопытство и какой-то священный трепет.

Вообще, все вещи в этой комнате делились на две категории: из прошлого и нынешнего времени. Из дореволюционных вещей там были всяческие безделушки для туалетного столика, полочек и этажерок, часть посуды, вот этот самый стол, шикарная, кованая из потемневшей меди, люстра, висевшая над столом. У неё снизу был плафончик из кусочков цветного стекла, вставленных, наподобие витражей в полукруглую основу. Люстру убрали в 60-х, когда Мила сделала в комнате перегородки. Она долго лежала между входных дверей и, в конце-концов, куда-то подевалась. От неё остался только этот плафончик, из которого Мила потом соорудила настольную лампу. И всё, что было из прошлого, разительно отличалось от благоприобретённого в советское время. Уже тогда я начал задумываться: по всем учебникам хорошо стали жить советские люди только после Октябрьской революции. До этого было страшное прошлое – царизм и сплошное угнетение трудящихся. Светлое время наступило только с приходом Советской власти. Но все эти вещи и бумаги, сохранённые бабушкой, говорили о другом…

Там среди прочего были и бумаги, привлекавшие моё внимание своей необычностью – ничего похожего в нашей тогдашней жизни я не видел. Это были земельные планы, купчие, страховки и ещё какие-то старинные документы. Красивые двуглавые орлы и гербовые марки, добротная плотная бумага – всё это было из совершенно другого времени и мира, и по внешнему виду разительно отличалось от бумажек нашего, советского времени – разных жировок, квитанций и извещений. Рассматривая их, я невольно делал выводы – всё, что окружало меня в повседневной жизни, не имело ничего похожего на все эти вещи и документы. Я стал задумываться: если после революции наш народ вышел из «векового рабства» и жизнь его при Советской власти превратилась в сплошной рай с незначительными проявлениями «проклятого капиталистического прошлого», то почему так разнится по качеству ВСЁ, что было сделано до революции и после? Возьмём любую вещь – ну вот, например, бабушкин пенал, который почему-то она никому из внуков так и не подарила. Удивительно красивая и удобная вещь! Деревянная коробочка закрывалась выдвижной крышкой, сделанной по типу витринных жалюзи. Я смотрел на свой примитивный и убогий пенал и думал: такого пенала, какой был у бабушки ни у кого нет. У всех такие, как у меня. Значит, других в природе не существует, и бабушкин пенал был не из этого мира. После революции прошло уже сорок лет. Советские люди стали жить неизмеримо лучше, чем при царизме. Но вот пеналы – мой и бабушкин. Один сделан при царизме, другой – сейчас, и – какая разница! A вот нож для хлеба необычной формы. Он почему-то сделан в виде пилы. Никогда такого не видел. А вот… – и этих «вот» набиралось всё больше и больше. Так мое мировоззрение начало складываться под воздействием этих сравнений. Я стал понимать, что любой предмет может выполнять свою функцию, для которой он предназначен, но в то же время и радовать глаз своей красотой. Дореволюционные вещи как раз и объединяли в себе эти качества, в отличие от современных. Вобщем, импульс к критическому отношению ко всему, преподносимому как непреложная истина, был дан, и принес в дальнейшем свои плоды.

Лет в 14 я впервые попал в Публичную библиотеку и каким-то образом попал в газетный зал. Почему-то взял подшивку «Нового времени». Газета поразила меня своей необычностью. Вся первая полоса была заполнена объявлениями. Я и не предполагал, что на первой странице можно было печатать объявления о поиске и предложении работы и разную рекламу, извещения о смерти. Наши советские газеты были заполнены статьями о партийной жизни и достижениях советских трудящихся. А прочитав первую же заметку в «Новом времени», я понял, чем отличается наша советская печать от дореволюционной. В это заметке, уж не помню, о чём она была, со мной говорили нормальным человеческим языком. В следующей – тоже самое. И вся газета была предназначена мне – меня извещали, информировали, рассказывали. В советских же газетах ничего подобного не было. Все материалы были проникнуты духом воспитания меня в качестве члена общества, строящего светлое коммунистическое будущее. Наверное, многие тогда задавались вопросом – а когда оно наступит, это светлое будущее. И почему наш народ должен всё время чего-то строить и ждать, когда оно наступит, это светлое завтра. Когда жить то будем по-человечески? «Всё для человека и во имя человека» – этот лозунг висел чуть ли не на каждом углу и повторялся в каждой пятой строчке информационных материалов. А живём, вот уж сколько лет, по-скотски. Причём не только мы и наши знакомые – почти все! Вот тогда начали, наверное, появляться диссиденты. Впрочем, они были всегда. Но раньше с ними разговор был короткий – английский (французский, японский и т.п.) шпион и – пуля в затылок. Враг народа и – точка!

Всё это я рассказывал к тому, что мое внимание эти документы тогда привлекли своей необычностью, но никак не содержанием. А когда в девяностых годах всё это попало ко мне, я смог рассмотреть их внимательнее. Оказалось, это были купчие на дома и земельные участки в Питере и в Рябово, страховки, деловая переписка и многое другое. Зачем она хранила все эти никому ненужные документы? В конце-концов это было небезопасно, и она не могла не понимать этого. И всё равно хранила. Но тогда, в начале 90-х годов, они просто пополнили мою небольшую коллекцию «раритетов». Опять за этими бумагами для меня ничего материального не стояло. Только слово «Рябово», очень часто слышанное в детстве, обрело, кроме ничего мне не говорящего обычного названия, ещё и информационную наполненность – это были документы о частной собственности. Частная собственность! За годы Советской власти это слово стало почти ругательным, во всяком случае, неприличным. Частным собственником обзывали, и это было советскому гражданину очень обидно.

Но вот в нашей стране удивительным образом победила демократия. Коммунистам дали по шапке, они ушли в оппозицию – слово то какое! Стали возвращаться из небытия непривычные слова – «частная собственность», «рынок», «предпринимательство» и многие другие, начисто исчезнувшие из нашего обиходного языка. И я вдруг вспомнил, что мои не такие уж далёкие предки владели частной собственностью – землёй и недвижимостью! И не где-нибудь, а в Санкт-Петербурге и в его окрестностях! Стало интересно – а где именно, и что там сейчас? Найти эти места в городе оказалось просто: адреса были в документах – посмотрел по плану и – вперёд! В начале перестройки я в книжном магазине купил репринтное воспроизведение карты Питера и его окрестностей 1914 года. Морской и Константиновский проспекты на Крестовском острове вообще не меняли названия. Можно просто поехать туда и посмотреть. Кстати заодно я вспомнил, что дома на Крестовском острове в блокаду то ли сгорели, то ли были разобраны на дрова. Вобщем я съездил, посмотрел на пустые проспекты. Особенно пустынен Морской – на нем сохранилось только несколько каменных домов.

После того, как я побывал на Крестовском острове, меня захватил азарт исторического исследователя, который заставил меня более пристально заинтересоваться дачным участком Хренниковых в Рябове. Я вспомнил, что в разговорах об этом Рябове упоминалось название «Мельничный ручей». В 70-х годах там, в «Мельничном» на даче с садиком был Илья. Мы к нему приезжали в родительские дни. Приехав в первый раз и идя сначала по шоссе, а потом по улице к их даче, я помню почувствовал что-то вроде «Дежа-вю». Мне показалось место их дачи очень знакомым, как будто я тут бывал и мне хорошо знакома эта местность. Как-то странно защемило внутри. И ещё, почему-то вспомнилась бабушка. Я тогда сказал Дине, что дача Хренниковых была где-то здесь. И всякий раз, когда мы приезжали к Илье, я испытывал это едва уловимое непонятное чувство, похожее на ностальгию. Такое же чувство, но в гораздо более яркой форме, я испытывал только в одном месте – в Пушкине, бывшем «Царском селе». Приезжая туда, я как будто приезжал в место, абсолютно родное, как материнское лоно.

Сразу встал вопрос – а где оно, это Рябово? На пригородной карте, в районе станции Мельничный Ручей и около него, никакого Рябова не было. А был город Всеволожск. Лишь из города по направлению к Мельничному Ручью, шло Рябовское шоссе, которое заканчивалось, упёршись во Всеволожск. Перечитал все документы – купчие, окладные листы земских сборов. Названия знакомые, всё это на карте есть, а Рябова нет! Вот тут меня разобрало окончательно. Взяв документы и фотографии дома я летом 1993 года поехал искать.

Задача оказалась не из легких. Я рассчитывал, покатавшись в тех местах, где-нибудь случайно наткнуться на это Рябово. Но не тут-то было! Проехав Всеволожск, я доехал до Колтушей, так и не встретив нигде этого Рябова. Я подумал – может его переименовали? Азарт поиска до того распалил меня, что я решил в Колтушах найти церковь и по старым церковным книгам найти следы этого самого «Рябово». Однако оказалось что церковь в Колтушах была до недавнего времени закрыта и только сейчас её вернули епархии. В церкви увидел молодого попика. Когда я обратился к нему – не знает ли он, где в этих местах находилось Рябово, он смутился. Я понял, что молодой батюшка знает не больше меня – служить он стал, видимо, совсем недавно. Тогда я ему рассказал, что ищу землю, принадлежавшую моим предкам. Он заинтересовался, и я показал ему документы. Читая их, он нашёл знакомые названия. Вот в купчей село «Канисты» – это рядом, надо ехать дальше – он объяснил, как добраться туда. А вот «Янино» – это там-то. Я решил съездить, поискать эти «Янины» и «Канисты» – чем чёрт не шутит, вдруг там я найду это чертово «Рябово»! Проехав Канисты, и проплутав вокруг Янино, я ничего не нашёл. Плюнул на дальнейшие поиски и решил ехать домой. Возвращаться надо было через Всеволожск. По пути несколько раз останавливался и у встречных (почему-то всё время попадались женщины) спрашивал, где здесь Рябово. Никто не знал. Рябово исчезло! Или его не было в природе, или я его не там искал. Но я точно помню, что это название в рассказах бабушки связывалось с Мельничным Ручьём. Это была ближайшая к Рябову железнодорожная станция.