Полная версия

Так было… История семьи Громовых

Вобщем порядком намотавшись по тамошним дорогам, я возвращался из Колтушей во Всеволожск. Подъезжая к городку, я вспомнил, что с правой стороны от шоссе, не доезжая до речки, в семидесятых годах была дача Ильи. Надо было передохнуть, перекурить. Я доехал до последней перед магазином улицы, свернул направо, проехал немного и остановился. Вышел, огляделся – да, где-то тут была Илюшина дача. И тут опять я почувствовал это непонятное, едва уловимое ощущение, что я попал в очень знакомое место. Посмотрел на название улицы – Алексеевский проспект!!!

Не может быть!!!

В это день я очень часто смотрел старые документы, и Янино, Канисты, Гефелевская улица – намозолили уже глаза. Но Алексеевский проспект! На земельном плане, который прилагался к купчей, участок был ограничен с одной стороны Афиногеновским проспектом, с другой Гефелевской улицей и с третьей – Алексеевским проспектом! Так это что – выходит, что я стою на том самом Алексеевском?! У меня зашлось сердце.

НАШЁЛ!!!

Вынув фотографию дома, я пошёл по проспекту, высматривая похожий. Потом решил начать поиск по-научному – найти начало проспекта и с фотографией в руках, методично, дом за домом обойти всю улицу. Для этого надо было переехать Колтушское шоссе – Алексеевский проспект его пересекал, и дома начинались с той стороны. Проспект оказался довольно длинным. Обходить пешком придется долго, и тогда я нашёл один из домов старой постройки. Во дворе пожилая женщина копалась в посадках. Я спросил её, показав фотографию дома Хренниковых – не помнит ли она где-нибудь на этой улице похожий дом? Она с уверенность сказала, что с этой стороны шоссе такого дома точно нет.

– Может на той стороне? Поищите там.

Я поехал обратно. Доехал до конца Алексеевского и обратил внимание на номера домов – у пересечения Алексеевского и улицы Грибоедова номера переваливали за сотню! Я вспомнил, что в купчей говорится об участке за № 138. Может номера домов повторяют номера бывших участков? Тогда это где-то рядом.

Да, что-то или кто-то привёл меня сюда! Иначе как объяснить то, что произошло дальше. Я стою на углу Алексеевского проспекта и улицы Грибоедова, в руках у меня бумаги – купчие, фотографии старого дома, а сверху план участка. Идет женщина.

– Простите, не знаете ли как до революции называлась улица Грибоедова?

– Знаю, говорит, – Гефелевская! А ей на вид не больше тридцати пяти лет. Откуда она знает дореволюционные названия? Я решил её проверить.

– А вот та улица, – я показал на параллельную Алексеевскому проспекту. На плане она ограничивала участок Хренниковых с противоположной стороны.

– Кажется Афиногеновский проспект. А что вы ищете?

Я стою совершенно обалдевший: впечатление такое, как будто я оказался в году эдак, в 1914. Вон поодаль стоит извозчик, на котором я приехал. Ощущение нереальности происходящего так подействовало на меня, что я неожиданно для себя ляпнул:

– Ищу дом Хренниковых, – как будто там меня ждут к чаю…

Вот Иван Васильевич с друзьями на даче. У бани: Иван Васильевич, Анна Михайловна, справа у дерева Катя

– Не знаю таких, – равнодушно сказала она и пошла дальше.

Чувство реальности стало ко мне возвращаться, но ненадолго. Я посмотрел номер дома на противоположной стороне проспекта и обомлел – это был номер сто тридцать восемь! Так, спокойно. Стало быть это – Алексеевский, слева его пересекает Гефелевская улица и параллельно идет Афиногеновский проспект. Значит участок, который я безуспешно искал целый день, прямо передо мной! И самое странное, что сохранилась старая нумерация домов, хотя их стало явно больше. И почтовый адрес у них был: Рябово, Алексеевский проспектъ, дом № 138. Дом под этим номером есть, вот он – третий от угла.

Дача Хренниковых

Но на дом с фотографии он не похож. И ни один из домов, стоящих на участке не похож – а их несколько. Но тогда это для меня было не столь важно! Я нашёл участок! Несомненно передо мною он!

Итак, если из Питера ехать по железной дороге, то выходить надо на станции Мельничный ручей. По железной дороге надо пройти немного назад, в сторону Питера. Дойти до Колтушского шоссе и повернуть по нему налево, в сторону Колтушей. Перейдя по мосту через речку, сразу налево увидите магазин. Так вот за ним и пересекает шоссе этот самый Алексеевский проспект. Он идет параллельно железной дороге и налево упирается в улицу Грибоедова, бывшую Гефелевскую. Следующий за ним, параллельно Алексеевскому, идет бывший Афиногеновский проспект. Вот забыл, как он нынче называется – кажется, Коммуны или что-то в этом роде. Участок 120х120 метров занимает целый квартал, ограниченный с трех сторон этими улицами. Здесь до революции стоял лишь один дом – дача Хренниковых. Теперь на нем построено много домов.

К этому надо добавить, что в отличие от его городских домов, дачу у него не отнимали. Читая документы, можно сделать вывод, что он ею продолжал пользоваться и после Октябрьской революции. В начале 20-х годов он у тамошних волостных начальников он просил подтвердить факт его владения дачей. Сейчас уже не узнать, когда и почему они перестали туда ездить. Папа не помнил Рябово – видимо он с мамой туда уже не ездил. Тётя Катя рассказывала, что они с мамой ездили в Мельничный ручей. Что дом в войну сгорел. Ещё кто-то рассказывал, что, мол, до войны приходила какая-то бумага. Что, вроде, разыскивался владелец дачи. Но Хренников к тому времени уже умер, а бабушка наверное побоялась объявиться в качестве домовладелицы – времена были для всяких владельцев неблагоприятные. А после войны, съездив с младшей дочкой туда и выяснив что дома больше нет, и вовсе утратила интерес к судьбе этого бывшего владения, оставив себе только воспоминания о детстве и юности, проведённых на даче в Рябово и на память документы.

Но вернусь к семье Хренниковых. Помимо легенды о нашем предке – крещёном еврее, существует ещё одна, более популярная среди женщин семьи. Будто бы мать Анны Михайловны, жены Ивана Васильевича, была крепостной у некоего графа. Она была такой красавицей, что тот в неё влюбился и сделал своей гражданской женой. Фамилию графа за давностью лет и туманностью самой истории никто не знал. А вот историю рассказывали душещипательную. Граф покинул этот мир скоропостижно, оставив своей, ещё вполне молодой гражданской жене, трех девочек, но не оставив ей средств к существованию. Всё это могло быть на самом деле – вспомним отечественную классику – такие мезальянсы были нередким явлением. Очутившись на улице с тремя девочками, она каким-то образом оказалась в услужении у генерала. Тот оказался очень добрым человеком и всех их чуть ли не усыновил. Девочки получили воспитание и профессию. В частности, Анна Михайловна стала белошвейкой. Кстати Иван Васильевич, гуляя по городу, увидел её в этом качестве в окне мастерской. Влюбился, женился и так далее.

Но, скорее всего это красивые легенды. Мещанам всегда хотелось во дворянство.

О двух сестрах Анны Михайловны мне мало что известно. Точно знаю, что одну звали Вера, по мужу Горшечникова. А в одном из писем бабушки деду в 1924 году она упоминает какую-то тётю Любу. Эта тётя Люба могла быть второй сестрой Анны Михайловны.

У моей бабушки были и двоюродные братья. Один из них – Борис Хренников, сын брата Ивана Васильевича – Григория Васильевича Хренникова. Ещё один Борис, но уже Горшечников, тоже был двоюродным братом. Кстати, Борис Хренников работал до войны оператором комбинированных съемок на студии «Ленфильм». Я видел его фамилию в титрах нескольких довоенных и послевоенных фильмах. В «Воздушном извозчике», в «Дело № 306» (это уже в 50-х годах на студии «Мосфильм» в Москве).

Об этом рассказ ещё впереди, а мы вернёмся к Хренниковым.

Итак, они поженились. Поселились на 8 Рождественской улице в доме 8, в квартире 14, и жили до тех пор, пока в 1908 году Иван Васильевич не выкупил под застройку участок на Крестовском острове. Построили там два дома. Сдавали квартиры. Особо с жильцов не драли. В 1893 году у них родилась дочь Катюша – моя бабушка, всеми обожаемая в течение всей её долгой и нелегкой жизни. Боготворили её все – друзья, поклонники, дети, внуки, соседи по коммунальной квартире. Я не знал ни одного человека, который не относился бы к ней без обожания!

Семья Хренниковых: Женя на руках у Анны Михайловны, с обручем – Катя

Конец 1890-ых годов.

Потом появились младшие – сестра Женя и братья Сеня и Володя (Сеня – старший). В детстве я о них ничего не слышал и узнал об их существовании не так давно. Папа рассказывал, что до войны они оба здорово пили, и были видимо родственниками не из тех, которыми можно было бы гордиться – поэтому в семье бабушки о них и не вспоминали. Володя Хренников войны не пережил, также как и младшая бабушкина сестра Женя. Сеня после войны шоферил, за что-то угодил в тюрьму, там с ним случилось несчастье – его чем-то придавило, он попал в больницу и там умер. Был женат. Жену звали Лена. Она отказалась от него после того, как его посадили. В больницу ни разу не пришла и бабушка её за это не простила. Поэтому в детстве я ничего и не слышал о них.

Анна Михайловна в молодости. Начало ХХ века.

Анна Михайловна умерла в середине 20-х годов. Иван Васильевич потом женился ещё раз, почему-то уехал работать на север. Вернувшись, поселился в семье старшей дочери – моей бабушки, которая к тому времени перебралась в Пушкин. Там он в 1934 году и умер. Похоронен на Казанском кладбище в Пушкине. Папа, приехав на каникулы из Тбилиси летом 1938 года, ходил на его могилу и тогда у неё был номер 122. Сейчас она, наверное, уже исчезла, хотя ещё в 90-х годах тетя Мила, приезжая в Ленинград, нашла её – она была под № 2415.

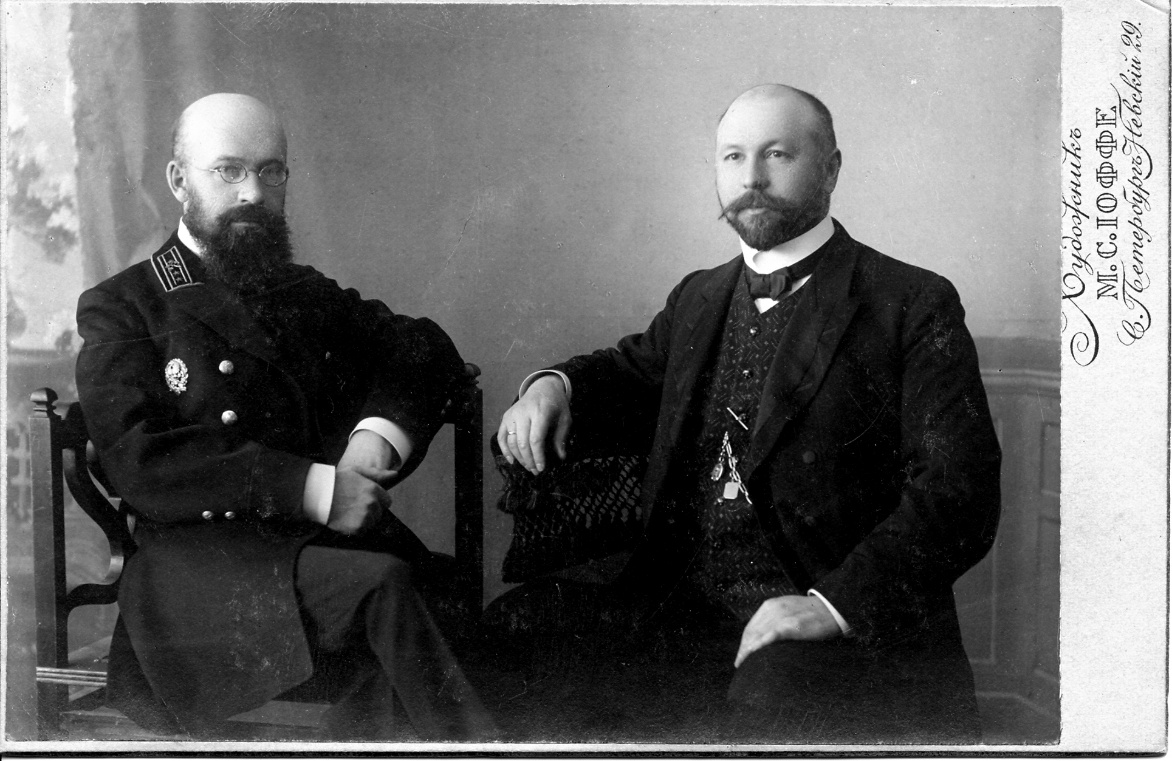

Иван Васильевич Хренников и его сослуживец Краснопевцев

Катя училась в знаменитой частной гимназии Марии Стоюниной, которая сначала находилась на Владимирском 19, бабушка показывала мне этот дом. Он 2-х этажный, напротив театра. Перед домом – он чуть отступал от общей линии фасадов – был небольшой палисадник. Потом гимназия переехала на Кабинетскую (Социалистическую) улицу. После революции гимназию закрыли (сейчас там кинотехникум),

а Марию Владимировну в 1922 году по приказу Ленина, со многими другими интеллигентами, выслали из России в Германию на знаменитом философском пароходе.

4 класс гимназии Марии Николаевны Стоюниной. 2 ряд снизу, 4 слева – Катя Хренникова.

Из воспоминаний деда история их любви с Катюшей Хренниковой нам уже известна. Но существует ещё одна легенда, которую мне поведала тётушка Мила. Она похожа на правду.

Отец присмотрел Кате жениха со средствами. Даже с очень большими средствами. Мила говорит, что чуть ли не миллионера. Было куплено приданое, мебель из красного дерева. Похоже квартиру на Каменноостровском проспекте, в доме № 53, тоже купили к свадьбе. После революции в этой квартире жили все Громовы и не только – Женя Хренникова, Алексей Фрайберг-«Хламида». Но в то время у Кати был бурный роман с Колей. Даже «это» у них случилось до свадьбы. (Это всё со слов Милы). Семья была против её союза со студентиком. Но Катя выдержала характер, и заставила всех принять её решение выйти за Колю Громова.

Итак, свадьба позади. В будущем 1915 году Катя должна заканчивать гимназию, а Коля продолжает учиться в Электротехническом институте. С замужеством у Кати учёба незаладилась. Видимо, в занятиях был сделан перерыв, потому что заканчивала она гимназию экстерном весной 1915 года. В свидетельстве, выданном «жене студента Екатерине Ивановне Громовой, православной» 1 мая 1915 года, написано, «что она подверглась, вследствии поданного ею прошения, в женской гимназии Е. Зябловой, в мае 1915 года испытаниям в качестве экстерна, в знании курса VII классов женских гимназий, каковые и выдержала, оказав при этом следующие успехи: …»

Меж тем с августа 1914 год идёт война.

В том же месяце Коля, отучившись на втором курсе Электротехнического института, поступает вольноопределяющимся I разряда, юнкером рядового звания, в Константиновское Артиллерийское училище.

По окончании курса военного времени, Высочайшим Приказом 1 ноября 1915 года, он произведён в прапорщики, с зачисление по полевой легкой артиллерии. А уже 6 ноября отправляется по месту службы в Московский военный округ, в запасной мортирный артиллерийский дивизион. Катя едет в Москву следом за ним. Все поездки она совершала уже беременной. В Москве Коля прослужил недолго – до марта. Коля добился того, чтобы его перевели в Тифлис. Там, в Арсенале, служил его старший брат – Лёша. И вот, на основании телеграммы Инспектора артиллерии Московского военного округа от 4 марта 1916 года за № 788 прапорщик Громов переведён в распоряжение штаба Кавказской армии.

В Тифлис они приехали 26 марта. Николая зачислили в Кавказский запасной артиллерийский дивизион, в горную батарею младшим офицером.

1915 год. Курсант Константиновского

артиллерийского училища Николай Громов.

А Катюша сначала остановилась у Алексея на Кирочной улице. Алексей Николаевич и его жена Мария Виссарионовна Абрамова (Абрамишвили) приняли её хорошо, но они вскоре сняли комнату неподалёку – на этой же улице.

В Тифлисе у Коли ещё с детства оставались друзья, и из Питера вернулось много тифлиссцев, приятелей по институту. В Кавказскую армию попал и лучший друг Коли – Лёша Муравлёв.

До июля 1916 года служба проходила в тылу, в запасных частях.

У школьного друга Васи Акимцева в Манглисе было небольшое именьице. Вася к тому времени тоже женился и друзья с женами там часто проводили время. Походы в горы за кизилом, орехами и дикими абрикосами были любимым занятием мужчин. Жен оставляли коротать время в большом фруктовом саду.

Однажды Николай с другом отправились вверх по течению реки Храмгуле. В истоках она была своеобразной рекой. Родившись высоко в горах, она во многих местах, падая водопадами по ущелью, образовывала на небольших плоскогорьях маленькие озерки. В этих озерках водилась замечательная рыба «Храмуля». Уникальной особенностью этой шустрой рыбки было то, что она могла взбираться вверх по течению. Как молния она взлетала от водоёма к водоёму, вверх по водопадам. На ловлю этой «Храмули» и отправились друзья.

Прошли первое озерцо, потом второе. Тяжеловатый на подъём Вася отстал от своего более спортивного товарища. Николай же, первым добравшись до очередного озерка, заросшего вокруг камышом, решил до подхода Васи окунуться, и стал раздеваться. Услышав крики Васи, он оглянулся и увидел, что тот энергично машет руками и даже, вроде, кулаком! Подумав, что приятель просто хочет, чтобы он его дождался, он в ответ махнул рукой и совсем уже был готов нырнуть в прозрачную воду. Но тут Василий заорал уже совсем диким голосом. Это заставило Николая остановиться.

– Ты что, сдурел!!! Я же тебе махал, чтобы ты не нырял!

– А что случилось?

– Да нельзя купаться в этом озере!

– Вася, в чем дело, в конце-концов!

– Вот, посмотри, – Василий поднял камень и через камыши бросил в воду. Булькнув, тот пошёл ко дну. Через мгновение со всех сторон к этому месту из камышей поплыли змеи.

У Коли побежали по спине мурашки, и он стал лихорадочно натягивать штаны.

Всё что я сейчас написал, взято из папиного «романа» «Две войны и два мира».

Интерпретация далее описываемых событий тоже оттуда. Вот как этот эпизод выглядит в папином изложении:

«…Однажды, вернувшись в часть, Николай узнал, что его друг Лёша Муравлёв попал в плен к туркам. Он был в числе разведчиков, посланных через линию фронта.

Там с ним приключилась довольно необычная история.

Попав в лагерь, куда поместили военнопленных, Лёша было приуныл. Но тут турки стали отбирать солдат и офицеров по специальностям для разных работ. Для этого их уводили по очереди на допрос. Офицеров и солдат допрашивали раздельно. В большом помещении, похожем на зал, где ожидали своей очереди офицеры, стоял старый рояль. Видя кислые лица своих товарищей по несчастью, Алексей решил их приободрить. Он подошёл к роялю, открыл крышку и заиграл задорную полечку. В зале оказалась прекрасная акустика и полька, громко грянувшая в одном конце зала, заставила пленных встрепенуться и повеселеть. Но все же офицеры с опаской поглядывали на дверь, куда на допрос уводили их товарищей. Вдруг эти двери отворились и оттуда вышли турки-офицеры. Улыбаясь, они стали слушать музыку, а один даже притопывал сапогом в такт. Судьба Лёши вмиг была решена, и он стал тапёром в одном из городских казино. В этом качестве он пробыл до самого своего освобождения.»

Дядя Лёша – так его называли в нашей семье, прожил долгую жизнь. Умер он уже в 90-х годах, в возрасте что-то за 90. После смерти деда с ним переписывался папа. В одном из писем он, наверное, спросил его про этот эпизод. И вот что ему ответил Алексей Алексеевич Муравлёв в письме от 18 января 1977 года:

«… Вы упоминаете, что я был в плену у турок. Но не подумайте, что я сдался в плен. Всё произошло просто. В 16-17 годах я, в чине подпоручика, служил в Батуми, в учебной команде связи. Обучал и готовил связистов-телефонистов. После 25 октября 1917 года военная организация России стала быстро распадаться, но произошло это не мгновенно. Наша команда связи была расформирована, а меня перевели в распоряжение начальника инженеров Батумской крепости. Там мне давали мелкие технические и хозяйственные поручения. Русско-турецкий фронт проходил тогда примерно по линии Эллеу-Эрзерум. После революции солдаты стали покидать фронт, и турки беспрепятственно подошли к границе, а потом и к Батуму. Крепость пыталась оказывать сопротивление, и в течение недели стреляла из пушек по туркам. Хотя у турков не было артиллерии, они стали занимать форт за фортом, и в марте 1918 года вошли в Батум, а потом и дальше пошли. Боевых действий, по сути, не было и «турецких зверств» тоже не было. Всё обошлось почти тихо и мирно. По городу ходили турецкие патрули, и все мы, военнослужащие, также тихо и незаметно оказались в турецком плену. Турки приказали всем русским офицерам явиться в назначенный срок на сборный пункт, где всех переписали и обязали являться два раза в неделю на регистрацию. В остальном же нам была предоставлена полная свобода, которая и оставила меня безо всяких средств к существованию. Тогда же у меня началась малярия. В это время группа предприимчивых артистов и офицеров организовала что-то вроде небольшого театра миниатюр. Меня пригласили туда в оркестр, вернее, в ансамбль, пианистом. Заработки были небольшие,но они помогли мне просуществовать до тех пор, пока я не выбрался оттуда летом 1918 года. Турки позволяли по желанию офицерам уезжать. Малярия меня стала тогда так сильно трясти, что я решил оттуда уехать. Что влезло из своего барахла, я сложил в портплед и подался в Тифлис. Закавказье тогда было занято немцами. В Тифлисе я неожиданно встретил вашу семью. Вам тогда было года четыре (папе было чуть больше двух лет).

Вот, вкратце, эта история…».

В мае (апреле по старому стилю) 23 числа, родился мой папа. Назвали в честь Льва Толстого Лёвой. Анна Михайловна просила Катю рожать приехать домой, в Питер. Но Катя решила никуда не уезжать. Почему она приняла такое решение? Может, из-за осложнений в отношениях с отцом из-за нежелания выйти замуж по воле Ивана Васильевича? А может потому, что до июля 1916 года Николай служил в Тифлисе, и они пользовались возможностью пока не разлучаться. В поход через русско-турецкую границу он пошёл уже после рождения Лёвика – как потом всю жизнь ласково звала старшего сына Екатерина Ивановна. А может свою роль сыграли эти обстоятельства все вместе.

Вобщем, Катя рожала в Тифлисе. Есть ещё один фактор, повлиявший на ход событий. Вот что пишет об этом папа:

«… Не знаю, по какой причине мама заболела после родов. Врачи определили у неё туберкулёз легких. Тогда он назывался «чахотка». Были приняты все возможные меры для лечения, тогда почти неизлечимой, болезни. Папа вывез маму в высокогорный аул. Козье и овечье молоко, масло, сыр и сметана, фрукты и особый, строгий режим, вкупе с горным воздухом и железной волей мамы привели к положительным результатам. Мама стала поправляться. Она рассказывала, что за время её болезни досталось и мне, клопышу. Отец почему то решил, что причиной её болезни стали мои роды и по этой причине возненавидел меня. Часами я мог реветь в кроватке будучи или мокрым, или голодным – он меня к матери не подпускал.

– Поревёт, – говорил он, – и уймется!

Меня перевели на особый паёк, что вызвало моё бурное негодование, и я орал что было мочи! Отец спокойно этого долго не мог выдержать, и я в конце-концов получал шлепков, отчего оранье превращалось в рёв молодого львёнка…»

В декабре 1916 года Николай, произведённый к тому времени Высочайшим приказом от 12 октября 1916 года в подпоручики, получает 49-дневный отпуск и уезжает домой, в Петроград. Катя с Лёвой уехала туда раньше.

1917 год. Петроград. Громовы. Справа от Екатерины Петровны – Костя.

Есть ноябрьское, 16-го года, письмо Лёши Фрайберга, которое он послал в Петроград, на Морской проспект:

«Рекитыныч! (это прозвище Кати).

Простите, но устал ждать хотя бы строчки от ВАС. Коля мне написал и, как внезапная волна нагоняет на берег воду, так и его письмо нагнало массу воспоминаний. Неужели у ВАС нет ни единого слова для вашего Хламиды? Ведь Котька же нашёл, вспомнил и также радостно, как и я, вспоминает нашу маленькую квартирку. Комнатку, где я отдохнул своей больной и взбалмошной душонкой. Вам с Котькой благодарен я за те дни душевного покоя, что теперь лишь в грёзах и мечтах о минувшем иногда вспоминаются…»

Следующее письмо он пишет уже обоим, в январе 1917 года:

«14/I-1917 Дорогой Котька!

Только что узнал что ты дома – так уже строчу тебе письмишко. Ты что-то давненько меня не вспоминал, или уже совсем забыл о существовании своего Хламиды? Слава Богу, что ты здоров. Радуюсь, что дома и видишь своего Лёву и Ректиныча. Что-то твой Ректиныч не удостоил за эти ½ года ни одной строчкой, да и тебе, видимо, нет времени писать какому-то Хламиде! Как грустно становится, хочется кончить с этим глупым существованием. Сколько дорогих и светлых воспоминаний только и развлекают. И невольно погружаешься в них, чтобы затопить настоящее невесёлое время. Но это слабо удается. Получил ли ты мои письма и фотографию… на Константиновском как-то странно всё заглохло, точно и не существовал я совершенно. Между прочим, там у твоей маменьки осталось много стихов и рисунков которые, я бы не хотел, чтобы они попали людяшкам в руки и, если они, т.е. мои вещи (если таковые ещё так можно назвать) ещё целы, я бы просил их просто сжечь, так как они твоим наверное мешают, и пока я здесь, не нужны и мне. А когда вернусь – настрочу новые…»

А отпуск, согласно послужному списку подпоручика Громова, закончился у него 10 февраля 1917 года.

Вернулась ли Катя вместе с ним в Тифлис, можно только гадать. Но если верить запискам моего папы, Катя приехала позже.

Вот что пишет папа:

«… Революцию я встретил в Петрограде. Мне потом мама рассказывала: как-то раз она со мной на руках возвращалась домой. Вначале Каменноостровского проспекта, у Троицкого моста, скопилась огромная толпа, обойти которую не было никакой возможности. Она подхватила маму, у которой на руках был я, и мы очутились под самым балконом дворца Кшесинской. На нём показался Ленин, встреченный рёвом толпы, который разбудил меня, до этого мирно спавшего на руках у мамы. Я тоже заревел и не утих даже тогда, когда толпа замолчала, и стал говорить Ильич. Речь вождя будущей пролетарской революции, – пишет папа, – мама слушала уже пробираясь сквозь толпу через сквер на Каменноостровский. Дома ей была взбучка от бабушки Анны. Бабуля полдня с оханьем носила внука на руках.

Из моего архива доподлинно известно, что в августе 1917 года Катя с Лёвой опять были на Кавказе.