Полная версия

Так было… История семьи Громовых

Прерву воспоминания деда. В 1997 году, в марте, на Петербургском канале телевидения шли передачи Льва Лурье (кстати, бывшего нашего сотрудника музея истории Санкт-Петербурга), из цикла «Парадоксы истории». Одна из них называлась «Хулиганы». Из анонса передачи я узнал, что речь в ней пойдет о дореволюционном Петербурге, о преступности того времени и, в частности, о хулиганских шайках, терроризировавших жителей Петербурга. В числе других, тогда существовали шайки под названием «Гайда», «Роща», были также «Песковские», а на Васильевском острове «Васинские» и «Железноводские». Так вот, о стычке в 1911 году «Васинских» и «Железноводских», приведшей к кровавым последствиям, и пойдет речь в передаче. Я её, конечно, посмотрел с удовольствием и получил подтверждение рассказа моего деда. Я узнал, что эта «Гайда» собиралась в Александровском саду, и оттуда делала набеги на Петербургскую сторону. «Роща» обитала в районе нынешнего Чкаловского проспекта. Вобщем, в историческом аспекте, рассказ моего деда достоверен.

С тех пор за Лешей Громовым закрепилась слава первого силача училища, и больше никто с ним бороться не отваживался.

А через два года, когда пришла пора и Мише решать, что делать в дальнейшей жизни, Леша уговорил его поступать в свое училище. Полный пансион, казенное обмундирование и военная карьера, решили дело – Миша тоже поступил в Михайловское училище.

Поначалу его, как новичка, тоже пытались было «цукать». Однако, узнав, чей он брат, быстро оставили в покое.

Кстати, в военном же училище учился и сын маминой сестры – Епистимии Петровны, Алексей. У Епистимии Петровны было два сына – Петр, Алексей и дочь Аня. Двоюродные братья – Леша Громов и Петя Готовцев подружились, когда Петя к нам приехал из Ростова. Они вместе стали учить немецкий язык, но вскоре занятия пришлось прервать – Петя поступил мальчиком в винный погреб в Царском селе. Петина карьера виноторговца не задалась. Уезжая домой в Ростов, он рассказал Леше, что его хозяин доливал в бутылки воду, а Петя, увидев это, кому-то сказал. Получился скандал, и хозяин Петю выгнал. Позже он в Ростове стал писцом, а в революцию стал уже судьей.

А младший Готовцев, тоже Алексей, позже приехал к тетке в Питер поступать в юнкерское училище. Пока он не поступил, жил у нас, на Крестовском. В училище он поступил, окончил его фельдфебелем, и впоследствии сделал военную карьеру, дослужившись до генерал-лейтенанта. Преподавал в Академии Генерального штаба, куда попал не без помощи Фрунзе. Когда мы были у них в гостях в Ростове, мне показалось, что Готовцевы – отец и мать, часто ругались. Мать и на будущего генерала, когда тот бежал купаться, кричала:

– Если потонешь – домой лучше не приходи!

В Питере две сестры – Епистимия и Екатерина Петровы встретились только тогда, когда их сыновья, два Алексея и Михаил уже носили военную форму своих училищ. Глядя на них, Епистимия говорила сестре:

– Мы теперь с тобой барыни! Смотри, какие у нас сыновья!

Екатерина Петровна была уже давно питерская, да и поумнее сестры – она знала свое место в обществе. Так что её слова восприняла со скрытой усмешкой.

Алексей Готовцев в юнкерском училище приобрел некоторые нехорошие черты характера. Прививались они всем укладом службы. Как-то Екатерина Петровна пошла к его начальству, хлопотать об отпуске племянника домой, в Ростов. Там ей сказали:

– Нечего ему делать дома, у крестьянки и рабочего. Они испортят нам все его воспитание.

Училищное воспитание потом сказалось – став генералом, он прервал родство со всеми. В революцию, будучи на Кавказском фронте, перед бегством в Турцию, продал мебель Алексея Громова, когда Лешина жена, уезжая на фронт к мужу, доверила ему ее хранить. Позже, уже вернувшись в Россию, обещал все купить, но, став генералом, предпочел забыть об этом. До нас доходили слухи и о других неблаговидных его поступках.

В 1896 году мы переехали на Крестовский остров, который в то время принадлежал князю Белосельскому-Белозерскому. Очевидно, дела у этого князя пришли в упадок, и ему понадобились деньги. Управляющим у него в то время был англичанин Брей. Этот Брей предложил князю разделить остров на участки, и часть участков, прилегающих к Петербургской стороне острова, продать или сдавать в аренду. Такое предприятие должно было обеспечить приток денег на длительное время.

В то время западная часть острова была почти безлюдна. Она вся поросла лесом и ее пересекала единственная улица, шедшая от дворца князя. Она делила остров на две части и называлась Белосельским проспектом. Справа от моста, по берегу Невки находилась деревня Крестовка, где жили рыбаки и рабочие с Петербургской стороны. За деревней, до самого взморья, рос густой смешанный лес, и лишь недалеко от залива этот лес пересекала речушка Крестовка шириной метров 25-30, с чистой прозрачной водой. А по левую сторону от Елагина моста лежала та часть острова, которую князь решил делить и продавать. От Елагина моста влево шел Константиновский проспект. Он упирался в Петербургскую улицу, которая делая дугу, вела на Крестовский мост и далее – на Петербургскую сторону, на Зеленину улицу. Эти две улицы – Константиновский проспект и Петербургская улица – образовывали основную магистраль Крестовского острова, по которой с Петербургской стороны ходила конка. Другим своим концом Константиновский проспект упирался в Малую Невку, и здесь – на левой его стороне, находился кафешантанный театр. (Все это находилось у моста, ведущего сейчас в ЦПКиО)

Если идти с Петербургской (После начала войны 1914 года все названия «Петербургский», как и сам город, по указу Николая II, были заменены на более русско-звучные «Петроградский») по Константиновскому проспекту, метрах в 200-250 от его начала у Крестовского моста, на правой стороне, мама, скопив нужную сумму, взяла в аренду участок.

Мое детство на Крестовском острове было счастливейшей порой!

Вначале на нашем участке был построен большой сарай и в нем жила вся наша семья, за исключением Шуры, старшей сестры.

Помню нашу первую ночь в этом сарае. Когда все утроились на ночь, погасили свет и затихли, со всех сторон вдруг полились трели соловьев, которые заливались один громче и лучше другого! У меня замерло сердце от восхищения и восторга. Так продолжалось несколько ночей кряду. Потом – то ли кончилась соловьиная пора, то ли я перестал обращать на них внимание.

С субботы на воскресенье приходили домой из училища Алеша и Миша. Для меня тогда начиналось развеселое время! Они оба меня любили, но не отказывали себе в удовольствии подразнить или разыграть меня. Помню, усядутся они у входа в сарай и начинают сочинять про меня стишки, вроде таких:

«Тучки по небу носились

Чулки Колины свалились!»

Или:

«Захотел Коля сметанки

В темноте упал на санки!»

А то, уступая моим требованиям рассказать сказку, (а сказки я очень любил и мог слушать их бесконечно), начинали:

– В 1848 году, в Кавказских горах жили три разбойника – Митюх, Ванюх и Пантюх…

Я замирал от любопытства, ибо сказки о разбойниках были моими самыми любимыми, а Леша продолжал:

– Вот сидят разбойники, и Митюх говорит – «Пантюх, а Пантюх! Расскажи-ка ты ту сказку, которую ты так хорошо знаешь и так плохо рассказываешь! И Пантюх начинал – в 1848 году, в Кавказских горах жили три разбойника: Митюх, Ванюх и Пантюх…– и так далее, пока я не соображал, что братья меня разыгрывают.

Играл я в то время один, потому что вокруг нас еще никого не было – мы начали строиться первыми. На просеках и полянах девственного леса, окружавшего наш участок, росла здоровенная крапива, которую я с воодушевлением рубил палкой, представляя, что это полчища татар или печенегов. После этих сражений я возвращался домой изрядно обожженный этой крапивой. Это заметил Миша и соорудил для меня из дерева меч, копье и щит, и я с этим вооружением стал истреблять «печенегов» еще больше.

Но потом с «рыцарем» в этих доспехах случилась следующая конфузная история. Когда стали строить дом, и вчерне было возведено два этажа, на второй этаж сделали лестницу. А наверху, на втором этаже, куда вела эта лестница, от стены до стены шел коридор, по концам которого были окна. В одном из этих окон сидел Миша и читал книгу. Я в своих доспехах бегал по двору, соскучился играть один, и решил взобраться к нему наверх. Быстро взбежав по лестнице, я стал потихоньку подкрадываться к Мише. Он сидел, уткнувшись в книгу, и делал вид, что не замечает меня. Подобравшись таким образом «незамеченным», я ткнул копьем в его книжку. Миша сделал движение, будто хочет меня поймать, я отскочил и – исчез! Как раз сзади меня в полу была проделана квадратная дыра для будущей уборной, в нее я и провалился. Мишу как ветром сдуло с окна. Он в три прыжка слетел по лестнице на первый этаж, ожидая найти меня там разбившимся вдребезги! Однако в полу первого этажа зияла такая же, как и наверху дыра, которую я без задержки тоже пролетел. А уже в самом низу, в земле, под этими дырками, была вырыта глубокая яма, доверху наполненная стружками. Вот туда я благополучно и ухнул, с головой уйдя в стружку. Только копье торчало из нее. Когда Миша, лежа на полу первого этажа, заглянул в яму и увидал конец моего копья, он заорал не своим голосом:

– Коля!! Колюня !!!

И вдруг слышит из-под стружки мой спокойный голос:

– Здесь я…

Миша спустился в подвал и откопал «рыцаря» со всеми его доспехами из стружки. На мне не было ни царапины! Я даже не успел испугаться. Испугался, да причем здорово, один Миша.

А еще раньше этого случая я чуть не утонул в яме, вырытой для ледника. Летом эта яма, глубиной метра два, была доверху наполнена водой. Поверхность воды была сплошь покрыта елочными иголками – кругом росли ёлки. Из нее брали воду для всяких хозяйственных нужд. Чтобы удобнее ее было доставать, в яму были спущены одним концом сани, которые передней частью, в виде дуги, зацеплялись за край ямы. У меня была маленькая лейка, кто-то подарил мне её, и я в первый раз решил полить из неё цветы. Спустился по саням вниз и, держась за перекладину, зачерпнул воды. Все обошлось благополучно. Но когда я во второй раз стал проделывать этот номер, дуга соскользнула с края ямы и я, вместе с лейкой и санями, очутился в воде. Раскрыв рот, я собрался было заорать, но – не тут-то было! Вода вместе с иголками хлынула мне в рот, и я начал захлебываться. Вдобавок ко всему я не умел плавать! Но, неведомо каким образом, мне удалось, барахтаясь, подплыть к краю ямы и выбраться из нее. А надо сказать, что был какой-то праздник, и мама одела меня в праздничный костюм. Можете представить себе мой вид, в котором я предстал перед ней. Вся моя краса промокла! Но меня не наказали – все поняли, что случившееся не было результатом шалости, а произошло несчастье. Мама сказала, что Бог меня спас.

Мамочка была умной женщиной. Она сама выучилась читать и писать. Она сама, по собственной инициативе, приобрела этот участок и построила на нем два дома! В молодости она была на селе первой красавицей. У нее был правильной формы, небольшой нос, красивый рот, чистый цвет лица и приятный голос (помните историю с генеральским сыном-офицером. Недаром тот позарился на кухарку!!!)

Лет в 12 у нее заболели глаза и болели довольно долго, от этого зрение у нее сильно ослабело, а к старости она почти ослепла. Последние двадцать лет она читала вооружившись лупой и водя ею по строчкам. Очень любила читать Библию, которую знала почти наизусть.

Наш участок окружала почти девственная природа – кругом был густой лес с высоченными елями и соснами, с пересекавшими его несколькими просеками, которые намечали будущие улицы. Я бегал по этому лесу безбоязненно и беспрепятственно, однако далеко не забегая.

Вскоре мама начала строить дом. Для этого она пригласила приехать из деревни своего младшего брата, Доримедонта Петрова, высокого богатыря с окладистой русой бородой, которому предложила возглавить бригаду плотников.

Когда подняли стены и стали устанавливать стропила, у нас появились первые соседи. Постройка же нашего дома шла довольно туго, так как средства мамы подошли к концу. Но вскоре моя старшая сестра – Александра стала помогать маме деньгами. Дело в том, что Шура, как мы все её называли, была очень интересной девушкой. Однажды ее увидел известный в то время в Петербурге инженер Козловский. Он стал усиленно за ней ухаживать и, в конце-концов, сделал ей предложение. Для нее это была блестящая партия, ведь происходила она из очень бедной семьи, а Козловский был очень богатым человеком. Они не венчались, жили гражданским браком, потому что у Козловского была семья, и церковного брака он не расторгал, хотя его брак распался давно. Капитал свой он сделал на торговле земельными участками. Например, графиня Дурасова имела около Старой деревни, за Елагиным островом, пустопорожние земли. Он купил у нее участки задешево, а потом распродал с барышом.

Поселились они в Лесном, на Песочной улице (в районе нынешней улицы Орбели), где у Козловского была дача. Он держал беговых лошадей и одну из них, которую почему-то звали Кролик, когда она заболела (у нее что-то случилось с головой), отдали нам. Однажды утором я, проснувшись, вышел во двор и увидел в сарае вороную, с белым пятном на лбу, красивую лошадь. Так у нас появился этот Кролик. Мама ухаживала за ним, чистила, пыталась лечить – прикладывала к ее лбу тряпки со льдом. Первые дни она стояла с поникшей головой, иногда потряхивая ею. А недели через три она стала поднимать голову и вообще чувствовать себя бодрее, словом – ожила! Мама была этим очень обрадована, и решила показать Шуре выздоровевшего Кролика. Она запрягла его в легонькие сани и, захватив меня с собой, повезла в Лесной.

С Крестовского на Лесной тогда можно было проехать по Левашовскому, Геслеровскому и далее – по Каменностровскому, к Черной речке. В то время движение на этих улицах было неоживленным. Только по Муринскому ходил паровичок – вез два-три вагончика. Скорость у него была километров 15-20, и он ездил гораздо быстрее конки. И вот, когда мы выехали на Муринский проспект, нас сзади стал догонять, усиленно пыхтя, такой паровичок. Видимо, его краем глаза увидел и Кролик – он побежал быстрее. А когда паровичок поравнялся с нами, он стал раздувать ноздри, косить на него глазом и вдруг, к нашему изумлению и изумлению машиниста – это было видно по его вытаращенным глазам, понесся так, что у меня перехватило дух! Паровик стал отставать, и вскоре мы его обогнали. Из-под копыт Кролика в нас летели комья снега и лед. Один такой комок заехал мне по голове, и я спрятался за переднюю стенку саней. Мама пыталась сдержать лошадь, натягивая изо всех сил поводья, но Кролик замедлил ход только тогда, когда паровичок скрылся с наших глаз.

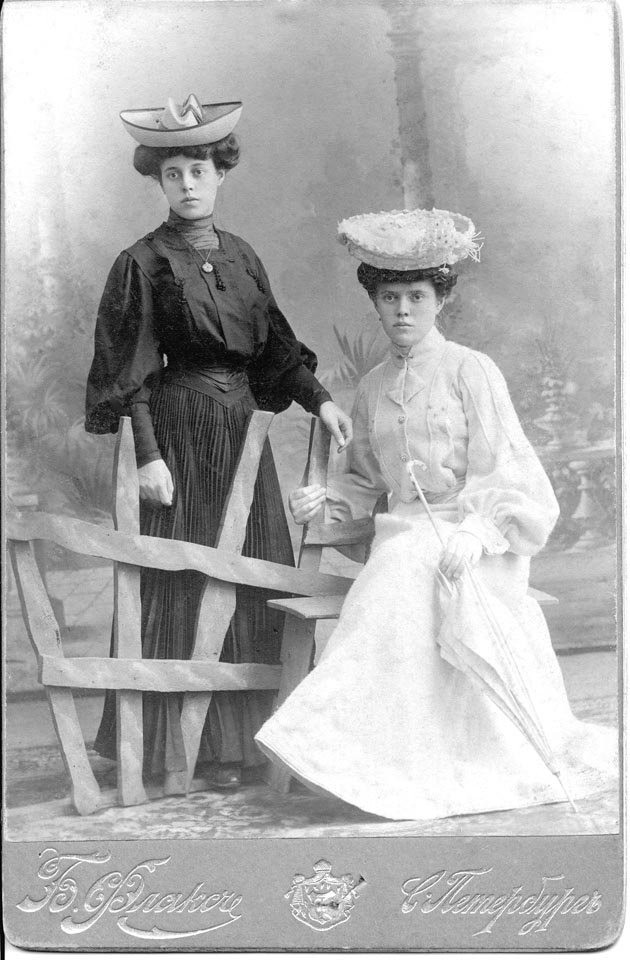

Сестры Мария (стоит) и Елена Громовы. 3 июля 1905 г.

Когда мы приехали к Шуре и рассказали ей эту историю, оказалось, что раньше Кролик был беговой лошадью и даже брал призы.

К сожалению, вскоре после этой поездки Кролик опять заболел и больше уже не поправлялся.

По мере застраивания Крестовского острова, работы у отца стало прибавляться, и вскоре он решил на входной калитке повесить вывеску. Сам ее сделал и сам написал: «СТАЛЯР». Я спросил его, почему «Сталяр» – ведь правильно было «Столяр»? На что он ответил:

– Почему «Сто-ляр» – ведь нас не сто, я ведь один – поэтому и «сталяр».

И так и оставил вывеску со словом «СТАЛЯР».

Каждую субботу отец ходил в баню. Она находилась на Петербургской стороне, сразу с моста направо – второй или третий дом от Зелениной улицы. Иногда он брал и меня. Я очень любил ходить с ним в баню: после нее отец обязательно покупал мне гостинчик – петушка на палочке или, так называемую, «Подошву» – тонкую, величиной с подошву лепешку, испеченную с сахаром. Вкусная была штука! Это из-за нее, собственно, я и любил ходить в баню.

После нее отец обычно шел в трактир. Там он заказывал «Пару чая» – то есть один большой чайник с кипятком и другой – маленький – с заваркой. К ним подавался сахар – на блюдечке лежали два куска пилёного сахару.

И вот отец садится, и начинает пить чай вприкуску. Налив стакан, он из него льёт в блюдечко и взяв его снизу тремя пальцами (большим, указательным и средним), он таким образом пьет, дуя на горячий чай, стаканов пять – шесть, при этом ведя разговоры с соседями за другими столами. Трактир был для него своеобразным клубом. На шесть стаканов чаю он расходует только один кусок сахару. Второй он берет домой и с ним пьет чай вечером.

В мастерской у отца стояли два верстака. Раньше мама жила в комнате рядом с мастерской. К ней приходили приятельницы, и они заводили бесконечные разговоры. Иногда говорили все вместе, перебивая друг друга. В мастерской их было хорошо слышно, и они здорово досаждали отцу свей трескотней. Чтобы разогнать собеседниц, он однажды устроил в передней представление, где у него хранился запас брусков и досок. Гоняясь за проникшими, якобы, в дом грабителями, он поднял немыслимый шум – валил с грохотом на пол бруски и доски, подбадривал себя криками «Держи его!». Сначала женщины не обращали внимания на этот гвалт, всецело занятые своими разговорами, но, по мере разгорания сражения отца с супостатами, сначала начинали прислушиваться, затем затихали, а потом удирали от греха подальше в окно. Когда мама, бледная и испуганная, спустя некоторое время появилась в прихожей, где по её расчетам доблестно бился с грабителями отец, и увидела, что тот с большим воодушевлением просто разыгрывал спектакль, она сначала обзывала его «Лысым чертом», а когда успокоилась немного, расхохоталась вместе с ним!

За работой отец любил петь. Я запомнил такие слова из его любимой песни:

«… В челноке сидел малютка, ловко правил он веслом …»

Под старость отец снова стал пить. Его одолевал ревматизм, и он уже не мог работать. Начались ссоры между родителями. Мама одна не могла поднимать детей, да еще его, пьющего, содержать. Она устроила его в богадельню, где он и умер в 1913 году.

Вскоре наш дом был построен, и мы переселились в него, на второй этаж. Одновременно с нашим, стали достраиваться дома и на соседних участках. Справа от нас был дом Крашенинникова. Его самого мы никогда не видели, в доме жила Александра Ивановна Крашенинникова – то ли жена, то ли мать. Жила она обособленно и тихо. Никто к ней не ходил, и она носу из-за забора не показывала, её калитка всегда была на замке. Друзьями Александры Ивановны были … собаки!

Не помню, каким образом я попал к ней в дом, но факт остается фактом – она меня очень любила, угощала меня конфетами и яблоками, и я был у нее частым гостем. Многочисленные собаки, обитавшие в её доме, привыкли ко мне. Я с ними играл, ласкал и теребил их как хотел. Особенно я любил самую большую – помесь сенбернара. Тот вообще позволял мне делать с собой все, что угодно! Мне больше всего нравилось сидеть на нем верхом и «жмакать» нос. А у собак, как всем известно (кроме меня в то время), нос – самое чувствительное место!

В тот день все было, как обычно. Я сидел на нем верхом и «жмакал». Но видимо, «жмакнул» неудачно – пальцы попали в ноздри, да ещё я потянул вверх! В одно мгновение я оказался на полу, а собака схватила меня зубами за лицо. Именно за лицо, потому что его пасть размером как раз и была с мое лицо. Хватил он меня здорово! Один зуб вонзился между левым глазом и носом, другие два – пронзили обе щёки. Слава Богу, Александра Ивановна была недалеко и отогнала пса. Я, не помню как, оказался дома. При моем виде поднялась паника – я был весь залит кровью. Раны оказались глубокие и рваные. Было такое впечатление, что все мое лицо было сплошной раной. Вызвали доктора. Тот, осмотрев меня, успокоил родных, сказав, что глаз цел. Пока он обрабатывал раны, рассказывая при этом какую-то сказку, я даже не пикнул! Это очень удивило доктора и родных – йода для ран доктор не жалел!

Александре Ивановне с ее собаками, конечно, здорово досталось от наших, хотя во всем случившимся был виноват один я.

А Крестовский остров быстро застраивался. На нашем Константиновском проспекте вырастали последние дома. У нас в доме появились съемщики, все бедный люд: сапожники, портные и прочий трудовой и нетрудовой народ. За нанятые ими квартиры и комнаты платили они очень неаккуратно, должали за 2-3 месяца. А у мамы были свои расходы – платить аренду за участок, делать ремонт по дому, дворнику платить, да и на жизнь деньги тоже были нужны.

Однажды дело дошло до того, что не стало чем платить дворнику, не говоря уж о том, что и сами мы сидели впроголодь. А полиция требовала, чтобы дворник непременно дежурил у дома по ночам! Чтобы не платить штраф, пришлось маме самой, вместо дворника, сидеть у ворот. Как-то вечером я увязался за ней на такое дежурство. Вышли мы на улицу часов в 10 вечера. Мама, завернувшись в бараний тулуп, устроилась на скамейке у калитки, я пригрелся у нее в коленях, высунув наружу только голову в тёплой шапке – дело было зимой, и стоял приличный мороз. Мне под тулупом, в коленях у мамы, было тепло. Так мы сидели с ней часа два, как вдруг, из-за угла Константиновского проспекта, с Петербургской улицы вылетел лихач. Доехав до нас, лихач остановился, а барин, ехавший на лихаче, крикнул:

– Дворник! Эй, дворник, где тут Крестовский сад?

Чтобы не выдать себя, что она не дворник, мама басом, сразу и выдавшим её, отвечала:

– Вам дальше ехать – как идут рельсы. А как конка кончится, тут вам и Крестовский сад!

В этом саду был кафе-шантан.

Барин порылся в кармане и дал «дворнику» на чай. Я же выскочил из-под тулупа и подбежал к саням. Барин нагнулся ко мне и положил в мою ладошку двадцатикопеечную монету, и они помчались дальше. Теперь двадцать копеек ничтожные деньги, но тогда – в 1899 году, это была приличная сумма!

Как раз в тот день в доме не было ни копейки и нам предстояло сидеть вечером без ужина. Я пошел домой, взял кошёлку, и с одной из сестёр мы пошли в лавочку. Надо сказать, что в те годы продуктовые лавки торговали до полуночи. (Дед писал это в пятидесятые годы ХХ века, и тогда магазины закрывались рано – вечером, если не хватало соли или спичек – приходилось занимать у соседей). На эти 20 копеек мы купили хлеба, сахару, колбасы, ситника и ещё на завтра осталось копеек восемь! Тогда хлеб стоил 1 копейку фунт, колбаса – 5 копеек полфунта, также стоил и сахар – 5 копеек ½ фунта. Мы все с удовольствием попили чаю, принесли и мамульке к воротам. Так что первое время после постройки было безденежным. Жильцы, вместо того, чтобы платить за квартиру, деньги пропивали. А у нас, кроме платы за наём комнат, других доходов не было. И решилась как-то мама пойти к мировому судье на Сердобольскую улицу. Однако определение судьи оказалось не в нашу пользу – он дал жильцам отсрочку!

И вот идет мама по Крестовскому мосту, плачет – дома ждут голодные дети, идет и молится Николаю-Чудотворцу:

– Николай-Угодник! Ты же видишь – судья вынес несправедливое решение. Я же не притесняю людей – но ведь не платить за квартиры по три-четыре месяца, при этом пропивая все деньги, это – справедливо? Помоги, Николай-Чудотворец! У меня дети голодные!

И вдруг, впереди на мосту ветер взвихрил мусор и понес его в сторону мамы. У её ног этот вихрь из окурков, билетов на конку и разных бумажек вдруг рассыпался, и маме на грудь упала трехрублевая бумажка!

Вот такое чудо свершилось тогда с мамой на Крестовском мосту. Целую неделю наша семья жила тогда на эти деньги.

Но понемногу дела у нас пошли лучше, да и Шура помогла достроить дом и иногда подкидывала на жизнь.

Мне было лет семь, когда мама решила съездить на родину в Костромскую губернию, в свою деревню Бурдуки. Ей хотелось побывать в родных краях уже в качестве домовладелицы – качестве, которое она заработала с огромными трудностями, и которое ей льстило. Как же! Простая крестьянка – и вдруг сделалась домовладелицей, да ещё не где-нибудь – в столице!

Она купила подарков для родных, и мы поехали.

До Костромы мы ехали по железной дороге, а от Костромы до Бурдуков надо было добираться на лошадях – или нанимать извозчика, или на крестьянских дровнях, за которые платить надо было меньше, чем брал извозчик. Дело было зимой, и мороз стоял градусов двадцать. Ехали от трактира до трактира, верст по 25 в день. В одном месте, переезжая по льду реку, мы почти у самого берега проломили лед, и вода подмочила нам ноги. Я почти всю дорогу пролежал у мамы в коленях и лишь время-от-времени высовывал наружу голову, чтобы посмотреть, что делается вокруг. Когда мы приехали к очередному трактиру, выяснилось, что промокшие ноги замерзли так, что сам вылезти из саней я не мог – меня вынесли на руках. В избе еле отодрали примерзшие к ногам чулки, согрели ноги в теплой воде, я залез на печь и крепко уснул. Утром проснулся, к удивлению мамы, вполне здоровым, так что происшествие на реке прошло для меня без последствий.