Полная версия

Легенды страны советов – колхоз «Донской скакун» и движение «Ворошиловских всадников». Забытая история

Мелкие хозяйства малопродуктивны сами по себе, они были ещё и очень слабыми. Для успешного хозяйствования мало получить саму землю. Надо иметь еще и рабочий скот, инвентарь, фураж, семенное зерно. Все это было реквизировано у помещиков одновременно с землей, однако скота, инвентаря и пр., которых хватало для эффективно организованного крупного хозяйства, оказалось безнадежно мало при прямом дележе между крестьянами, да еще и бескормица 1917 года смертной косой прошлась по конюшням.

В итоге, несмотря на все переделы, инвентаря и рабочего скота не имела треть хозяйств. Ещё столько же дворов были настолько слабыми, что даже при прибавке земли говорить о каком-либо товарном производстве не приходилось – дай Бог себя впроголодь прокормить. В результате Декрета о земле сельское хозяйство страны сразу по пояс ухнуло в трясину. Да, к концу 20 годов ситуация в советской деревне несколько выправилась, но продолжала оставаться критической.

Да, бедняков стало несколько меньше, окреп середняк и почувствовал себя хозяином кулак, сколотивший за годы НЭПа капитал, он стал подминать под себя власть в деревне, фактически начав вести с государством хлебную войну, саботируя госпоставки хлеба и не выбрасывали его на рынок до резкого скачка цен для получения сверхприбылей. А основным покупателем хлеба у кулака было государство, который перестал этот хлеб государству продавать, занимаясь спекуляцией хлеба на чёрном рынке.

Советское же государство было обязано заботиться о выживании населения – этого требует национальная безопасность. Советское правительство с самого начала взяло на себя обязательства снабжать города и отчасти крестьянскую бедноту недорогим хлебом (на самом деле не только хлебом, но и вообще дешевым продовольствием, но мы для наглядности станем говорить только о хлебе). И сразу же схлестнулось на хлебном рынке с частным торговцем. Во время войны с ним разговаривали конфискацией, а то и пулей – но война закончилась. Здесь стоило бы вспомнить цитату:

«Обеспечьте 10 процентов, и капитал согласен на всякое применение, при 20 процентах он становится оживлённым, при 50 процентах положительно готов сломать себе голову, при 100 процентах он попирает все человеческие законы, при 300 процентах нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы». Эта цитата не большевиков и даже не Карла Маркса, а То́маса Джо́зефа Дааннинга – британского деятеля профсоюзного движения и публициста.

Вот ради этих 300% частный капитал в СССР готов был пойти на всё. Государство покупало зерно у крестьян по среднерыночным ценам, и дешево продавало его населению в виде продпайков. Но тут вмешивался частник-нэпман. Он всегда мог установить закупочные цены выше государственных, перехватить основную часть товарного хлеба и, воспользовавшись образовавшейся нехваткой, продать его втридорога на черном рынке. Так как чем больше дефицит и нехватка хлеба, тем больше прибыль. Частный рынок был объективно заинтересован в организации голода. Могли ли большевики допустить это? Нет.

Многие почему-то полагают, что нэпман – это мелкий лавочник. Давайте немного подумаем, может ли это быть и было. Ведь во время Гражданской войны власти так и не удалось обуздать спекуляцию. За это время торговцы, очень хорошо нажившиеся еще во время Первой мировой, еще больше разбогатели, приспособились к новому государственному строю. ВЧК их немножко пощипала и постреляло, но не более того – и силы у чекистов были не те, и другой работы хватало.

Как только был объявлен НЭП и разрешена частная торговля, на рынок хлынули огромные капиталы, накопленные спекулянтами во время обеих войн. И владели ими отнюдь не мелкие лавочники, а крупные оптовики, имевшие собственные склады, мельницы, агентов—заготовителей, агентов по сбыту. Тех, для кого «война – мать родна». Ни царское правительство, ни Временное их практически не преследовало, большевистское преследовало, но не сумело их победить. И эти оптовики, оборзевшие за время полной безнаказанности, бесстрашно кинулись играть в азартные игры с государством. К середине 20 годов, число только крупных предпринимателей-нэпманов, достигло 180000 человек. Конечно, не все они занимались спекуляцией хлебом и другими продуктами.

Наиболее колоритным литературно-художественным образом теневого дельца той поры является один из героев романа И. Ильфа и Е. Петрова «Золотой теленок». Для тех, кто не читал – рекомендую: «Корейко понял, что сейчас возможна только подземная торговля, основанная на строжайшей тайне. Все кризисы, которые трясли молодое хозяйство, шли ему на пользу, все, на чем государство теряло, приносило ему доход. Он прорывался в каждую товарную брешь и уносил оттуда свою сотню тысяч. Он торговал хлебопродуктами, сукнами, сахаром, текстилем – всем. И он был один, совершенно один со своими миллионами. В разных концах страны на него работали большие и малые пройдохи, но они не знали, на кого работают. Корейко действовал только через подставных лиц. И лишь сам знал длину цепи, по которой шли к нему деньги».

Как функционировал хлебный рынок во времена НЭПа? Государство покупало зерно у крестьян по среднерыночным ценам, и дешево продавало его населению. Но государственные закупки, как уже говорилось выше, перебивал частник, устанавливая закупочные цены чуть выше государственных и скупая основную массу хлеба. Это вызывало дефицит в госторговле и автоматический рост цен, который компенсировал нэпманам закупки хлеба по более высокой цене, чем покупало у крестьян государство.

Теоретически, государство могло выбросить на рынок большие партии хлеба и сбить закупочный цены, скупив обратно хлеб по более низкой цене. Но! У государства в резерве этого хлеба не было, так как ситуация повторялась регулярно из года в год. И с этим нужно было что-то делать. Выход был один – создание крупных сельхозпроизводителей на основе коллективных хозяйств. Что могло позволить решить не только нехватку продовольствия, но и освободить миллионы рабочих рук для дальнейшей индустриализации страны. Вот здесь, мы и переходим к 1 части книги.

Контактный телефон и эл. почта: +7-928-775‒52‒78 • gennady. kazak1

ЧАСТЬ 1

Книга состоит из двух частей. В первой части даётся краткий общий обзор истории колхоза «Донской скакун» и движения «Ворошиловских кавалеристов» или «Ворошиловских всадников». Во второй части даётся более детальный обзор их истории, основанной на газетных и журнальных статьях (в основном газеты Тарасовского района «Колхозное знамя»), выступлениях государственных деятелей, интервью самих колхозников «Донского скакуна советской прессе. Увы, довоенный архив Тарасовского района был уничтожен во время ВОВ.

О «Ворошиловских стрелках» знают все, даже те, кто не знает, кто такой был Ворошилов Климент Ефремович, первый Маршал Советского Союза. Понятие это стало нарицательным, означающим меткого стрелка. А вот о «Ворошиловских кавалеристах» не знает почти никто. В 70 годы, когда мы учились в Красновской средней школе, учителя истории вскользь говорили об этом движении, о конных переходах в Ростов, и только. Хотя тогда ещё были живы многие участники движения «Ворошиловских всадников»

А ведь это военно-патриотическое движение в СССР, история которого началась в Тарасовском районе, а именно в колхозе «Донской скакун» Красновского сельсовета и охватило всю страну. И в 30 годы прошлого, 20 века, оно было известно каждому в стране Советов. Благодаря этому движению «Ворошиловских всадников», был подготовлен квалифицированный боевой резерв для создания в годы Великой Отечественной войны кавалерийских дивизий и корпусов.

В этой книге, на сколько это возможно, мы расскажем вам, читатель, историю развития как колхоза «Донской скакун», так и движения «Ворошиловских кавалеристов» или как его ещё называли «Ворошиловских всадников». Историю их побед и поражений, взлётов и падений. Мы расскажем вам о тех людях, которые сумели создать экономическую и военную базу страны Советов, позволившую выстоять и победить в Великой Отечественной войне. Так же в книге будет рассказано об этом движении в других колхозах и организациях Тарасовского района.

К сожалению, за последние три с лишним десятилетия, о коллективизации нагромождено много мифов и откровенного вранья и автор позволил себе включить в книгу несколько материалов разоблачающих эти мифы, а также комментарии к статьям и заметкам, которые будут не понятны большинству читателей. Например, сейчас устойчиво существует такой миф, что Сталин создал колхозы для того, чтобы выкачивать из них всю сельхозпродукцию. Хотя по факту, с 1 гектара колхоз должен был поставить в счёт гос. закупок 1,3 или 1,4 центнера пшеницы или ржи, всё остальное оставалось в колхозе и чем больший колхозники вырастят урожай, тем больше его останется на нужды как колхоза, так и колхозников.

Миф второй – колхозы – это второе крепостное право для крестьян. По факту, советское правительство даже призывало колхозы излишки рабочей силы отпускать на промышленные предприятия, шахты, лесозаготовки и снижало для этой категории сельских жителей налоги. Когда нам говорят, что колхозникам не выдавали паспорта – это правда, как правда и то, что в Российской империи крестьянам так же не выдавали паспорта. Просто в местах их проживания паспорта были не нужны. Но при выезде по оргнабору для работы на предприятиях и организациях, а также для продолжения учёбы – паспорта выдавались беспрепятственно.

Если вы хотите больше узнать о реальных причинах коллективизации, а не мифических, придуманных либералами для дискредитации – читайте книгу историка Елены Прудниковой «Сталин. Борьба за хлеб» или работы историка Евгения Спицына.

Знак «Ворошиловский всадник».

Для начала проведём ликбез. С 1918 года и когда в стране коллективизация только началась, крестьяне получили возможность, организовываясь в коллективные хозяйства, выбрать из трех различных вариантов: коммуна, ТОЗ и сельхозартель.

При организации коммуны обобществлялись земля, все средства производства вплоть до скота и птицы. Именно к коммуне, как к высшей форме коллективного хозяйства, должны были бы в итоге прийти крестьяне. Когда все имущество, от техники и тяглового скота, до кур и поросят являются общей собственностью. Впрочем, большевики понимали, что сразу это сделать не получится, да, и как показала практика, так и не получилось. Кстати, израильские кибуцы – это и есть советские коммуны, евреям удалось сделать то, что не получилось у большевиков.

ТЗК или ТОЗы – трудземкооператив и товарищества по совместной обработке земли, где общим был только лишь труд членов товарищества, а вот средства производства были частными или обобществлены частично. Различались они не существенно. ТЗК и ТОЗы считались самой низшей ступенью коллективизации, рассматривались лишь как переходная форма к артелям и коммунам, при этом облагались несколько большим налогом, что должно было подтолкнуть крестьян к переходу на более высокую ступень организации.

Сельхозартель – здесь обобществлялись земля, основные средства производства: тягло (лошади, быки), весь сельхозинвентарь (плуги, сеялки, веялки, молотилки и т. д.). Остальные средства производства, необходимые для обработки собственного огорода, коровы, мелкий скот и птица остаются в собственности членов сельхозартели.

Предыстория колхоза «Донской скакун» начинается в 1923 году, когда в хуторе Верхне-Митякинском был образован один из первых в Тарасовском районе трудземкооператив (ТЗК). Организаторами этого кооператива были братья: Хоружин Г. Ф. и Хоружин А. Ф., к которым присоединились ещё четыре семьи: Колесниковых, Куркиных, Курносовых и Обуховых. Все эти шесть семей начали совместно обрабатывать свои земли, для чего ими были приобретены два трактора: «Форд» и «Интернационал», а также другой сельхозинвентарь. На тракторах трудземкооператива работали Дядюшкин С. Я. и Лаврухин И. А. (По сведениям Аношиной Л.)

Земли (ТЗК) находились на территории сада колхоза Россия. Здесь же члены кооператива выстроили дома, сараи для сельхозинвентаря и конюшни. Впоследствии, кооператив, в связи с присоединением к нему ещё нескольких семей, был преобразован в ТОЗ – товарищества по совместной обработке земли.

Однако, ни ТЗК, ни ТОЗы, руководство страны не устраивали из-за их микроскопичности, невозможности вести правильный севооборот и невозможности механизировать обработку земли и уборки урожая. Для производства товарного зерна. Жизненно необходимы были крупные производители сельхозпродукции. Тогда было решено преобразовать все кооперативы и товарищества в колхозы, с вовлечением в них середняков и бедняков, но не принудительно, а путём снижения налога для сельхозартелей.

Но большинство казаков, не смотря на обещание советской власти новой и лучшей жизни, не торопились вступать в колхозы. Одновременно с этим, началось раскулачивание зажиточных казаков – кулаков, активно выступающих против коллективизации, так как она выбивала у них почву под ногами – лишая их дешёвой рабочей силы – батраков. У них конфисковалась земля, средства производства, имущество, скот и птица передавались в колхоз, а сами семьи раскулаченных ссылались в Сибирь, лишаясь избирательных прав. Кулаки, не выступавшие против коллективизации, становились единоличниками и облагались повышенным налогом.

Для того чтобы переломить ситуацию, применялись не только репрессии против кулачества, но и наглядная агитация. Так по воспоминаниям первого секретаря комсомольской организации Красновского сельского совета, летом, для оказания шефской помощи по уборке урожая, приехали рабочие во главе с уполномоченным Шингалеевым. Рабочие и уполномоченный, не только выступали перед хуторянами, призывая их вступать в колхоз, но и привезли киноаппарат и показывали фильмы, о которых раньше большинство хуторян только слышали, но никогда не видели. Первый фильм все смотрели о том, как люди вступали в колхоз и счастливо жили в нём. Как по стране полным ходом шла коллективизация. Подобная агитация, вместе с угрозой раскулачивания противников, позволила провести коллективизацию в Красновском сельском совете. Впрочем, часть лояльных советской власти кулаков и казаков-середняков, остались единоличниками вплоть до полной коллективизации проведённой Хрущёвым.

Колхоз «Донской скакун» был организован в 1929 году. Распространено мнение, что колхоз «Донской скакун» занимался исключительно выращиванием лошадей для кавалерийских частей РККА. Это не верно. Согласно «Административно-хозяйственному справочнику по сельскому хозяйству Северокавказского края» за 1931 год, он являлся зерновым. Когда колхоз был перепрофилирован в коневодческий, пока точно выяснить не удалось, так довоенные архивы Тарасовского района были утрачены. Ориентировочно это произошло в 1932 – 1933 году, и это была инициатива самих колхозников. Так как после раскулачивания местных кулаков, занимавшихся коневодством, в колхозе оказалось значительное число лошадей донской породы.

В «Донской скакун» входили хутора Красновского сельского совета: Верхне Митякинский, Исаевский и Красновский. В нём насчитывалось 426 дворов, в которых проживало 2526 человек. Среди них было 574 работоспособных мужчин, 611 женщин и 343 подростков. Общая площадь колхозной земли 17 тыс. га. Пахотной земли насчитывалось 6367 га. Это был самый крупный колхоз в Тарасовском районе. В колхозе числилось 232 рабочих лошадей, 221 рабочих волов, 56 дойных коров. Было организована 1 мясомолочная ферма, 1 птицеферма и одна кролиководческая ферма.

Кроме этого, колхоз мало чем отличался от других колхозов Тарасовского района, и экономическое положение его было не слишком завидным из-за отсутствия опыта руководства и неразберихи.

Активистами и организаторами колхозного движения колхоза стали Хоружин А. Е., Хромушин И. Е., Савостин Е. Е., Попов И. А., Исаева П. Н., Быкадорова А. Г., Сидоренко Г. А., Бесполудинов и другие. Уполномоченным от райкома партии по коллективизации был Горшколепов С. П.

По некоторым данным, первым председателем колхоза был назначен двадцатипятитысячник Пётр Корнеевич Космачевский, о чём упоминается в монографии доктора исторических наук Скорика. Зарплата председателей колхозов Тарасовского района в те годы колебалась от 30, до 120 рублей, и зачастую не выплачивалась, так как в колхозах не было денег. Что ставило семьи двадцатипятитысячников в крайне тяжёлые условия, так как они в отличие от колхозников не имели подсобного хозяйства.

«Донской скакун» входил в Красновский Сельский совет, первым председателем которого был Исаев Осип Петрович (секретарь Логвинов). Впоследствии, на посту председателя, Исаева сменил Дядюшкин Сергей Яковлевич. Кто был бухгалтером неизвестно. Впоследствии им был Хайдакин Иван Макарьевич, брат моей двоюродной бабушки Матрёны Макарьевны. Секретарём сельсовета в 1931 году, согласно газете «Колхозное знамя», являлся Камнев (возможно Каменев?).

По всей видимости, с самого начала, отношения между представителями советской власти и председателем колхоза, и колхозниками, не заладились. Увы, любая власть развращает, зачастую, люди, получив власть, теряют голову и ведут себя не всегда адекватно, считая себя шишкой на ровном месте. Кроме того, такие люди падки на лесть и магарычи, а события последующих лет, показали не безосновательность такого предположения.

Об этом можно судить и по выступлению того же Космачевского на очередном слёте двадцатипятитысячников, который жаловался на тяжёлое положение колхоза и нелицеприятно отзывался о местной советской власти, которая бесцеремонно вмешивалась в дела колхоза «Донской скакун»:

«… с партийной ячейкой и сельским советом увязка не особенно, председатель сельского совета берёт самовольно колхозных лошадей, пугает арестом, с кормом дело обстоит плохо, нет счётных работников, состав правления неудовлетворительный, агрономов нет, общий план составлен, до двора не доведён».

Однако судя по этой жалобе, виноваты были не только представители советской власти и парт ячейка, но и сам двадцатипятитысячник, оказавшись не особенно компетентным как в сельском хозяйстве, так и в управлении колхозом.

Впрочем, по сведениям из музея Красновской средней школы, первым председателем «Донского скакуна» был некто Климов. Однако встретившись с большими трудностями, он уехал из колхоза во время посевной. Его сменил киевский рабочий 25 тысячник Климчук (быть может, Космачевский?). Который про руководил колхозом во январь 1931 года. В январе 1931 года председателем стал Савостин Е. Е. Но и он не долго пробыл председателем.

Через некоторое время, в августе 1933 года, председателем «Донского скакуна» был избран уроженец х. Средне Митякинский Хромушин Иван Ефимович, ветеринар по специальности, которому пришлось осваивать коневодство в перепрофилированном колхозе. В «Донской скакун» было завезено несколько табунов маток и жеребцы производители.

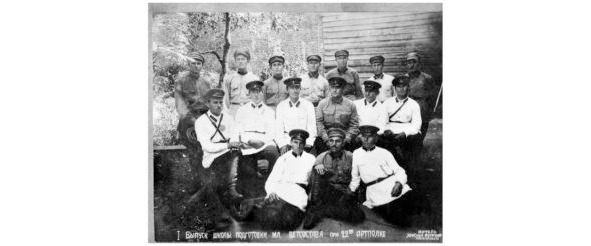

Сам Хромушин, 1903 года рождения по возрасту в Гражданской войне не участвовал. В начале 20 годов он был призван в Красную армию, где проходил службу в 24 артполку. Во время службы он прошёл обучение в школе подготовки младшего ветсостава и продолжил службу ветеринаром. После демобилизации Хромушин И. Е. вернулся в родной хутор, где устроился на работу ветеринаром в колхозе «Донской скакун».

В 3 ряду четвёртый – Хромушин во время службы в РККА. Фото из архива его внучки.

Дела в колхозе обстояли неважно, так как многие колхозники не верили в колхозы, особенно после неурожаев 30 и 31 годов, связанных с погодными катаклизмами и уничтожением самими будущими колхозниками значительного числа лошадей и быков – которые являлись основным тяглом на Дону. И это неверие, новому председателю необходимо было преодолеть.

Урожайность зерновых и масличных культур составляла всего несколько центнеров с гектара. Так в 1932 году с 6168 гектаров, колхозники собрали всего 1632, 6 тонны. В 1933 г. с 5210 гектар 2427,5 тонн. С приходом нового председателя дела в хозяйстве стали не сразу, но налаживаться: в 1934 г. с 5040 гектара 2267,2 тонн; в 1935 г. с 4484 гектар 3184, 3 тонны. А в 1936 году, в условиях засухи, колхозники с площади 4100 га. убрали 3361,2 тонны зерновых и масличных культур. А средняя урожайность увеличилась более чем в два раза и достигла 9,06 ц. с га.

К 1939 году председатель «Донского скакуна» Хромушин и колхозники рассчитывали довести урожайность озимой пшеницы до 20 ц. с га., яровой пшеницы до 15 ц. с га., ячменя овса и кукурузы до 20 ц. с га, а подсолнечника – 15 ц. с га. При такой урожайности планировалось получить 10004 тонны зерновых и 1080 тон масличных и технических культур. За вычетом обязательных поставок государству, натуроплаты МТС, семенных и фуражных фондов, а также за вычетом продажи 1507 тонн зерна в порядке хлебозакупок, и выдачи зерна колхозникам за трудодни, в распоряжении колхоза оставалось бы 3918 тонн зерна, главным образом озимой и яровой пшеницы, ячменя и подсолнечника.

Колхозная конюшня.

В 1939 году затраты труда по колхозу должны были достичь 250000 трудодней. В результате колхозники должны были получить вместо 4 кг. зерна на один трудодень в 1936 году и 16 кг. в 1939 году. Когда планировалось выдать на 1 трудодень 15 пшеницы и 1 кг. подсолнечника.

К моменту избрания Хромушина председателем колхоза, в нём практически не было ни свиней, ни овец, молочнотоварная ферма и конеферма практически не приносили прибыли. Так как средний удой составлял 1500 литров на корову. А на конеферме, первоначально, практически не было породистых племенных лошадей. К 1936 году поголовье дойных коров и коней увеличилось в два раза, что позволило довести доход животноводства до 200 тыс. рублей. Если на 1 трудодень, в 1933 году колхозник получал 2,1 кг. зерна и 16 коп. деньгами, то в 1936 году он стал получать 4 кг. зерна и 1 рубль деньгами. Таким образом, за продукцию полеводства в порядке хлебозаготовок, овощеводство, включая сюда бахчу, колхоз планировал получить 388 500 рублей прибыли

Всего трудоспособных колхозников в «Донском скакуне», на тот момент, насчитывалось 700 человек. Землю колхозники обрабатывали как при помощи лошадей и волов, так и при помощи тракторов Чеботовской МТС. На землях хозяйства работало 3 тракторных бригады. Две на колёсных тракторах СТЗ и одна на гусеничных ЧТЗ. В 1937 году была сформирована ещё одна тракторная бригада, состоящая из гусеничных тракторов СТЗ.

Из воспоминаний Арефьева Порфирия Николаевича: «А у нас до войны были машины грузовые, трактора, комбайны РСМ-7, РСМ-8,„Сталинец“. РСМ это сокращённо Ростсельмаш». «Богатый колхоз, было 4 грузовых машины, у председателя была легковая машина „эмка“. Это по тем временам богатство».

Первоначально, до перепрофилирования колхоза «Донской скакун» в коневодческий, в 1932 году в нем было всего 398 лошадей, 178 КРС, 14 свиней, 4 овцы и 342 курицы. В 1933 году в нём уже насчитывалось 483 лошади, 155 КРС, 11 свиней, 3 овцы и 946 кур. Через год после вступления Хромушина в должность председателя, численность лошадей была доведена до 608 голов, коров до 287, свиней 24, овец 95, кур 946.

Как уже говорилось выше, к 1939 году планировалось увеличить продуктивность коров до 3000 литров в год. Настриг шерсти довести до 5 кг. От одной свиноматки колхозники рассчитывали получить по тонне мяса. С пасеки планировалось получить по 32 кг. мёда с одного улья. А от породистых кур «Леггорн» по 155 яиц.

На МТФ «Донского скакуна» началась постепенная замена низко удойных коров калмыцкой породы, красными немецкими коровами. Местные беспородные свиньи стали заменяться белыми английскими, а овцеферме началась метизация местных грубошерстных овец с мериносами «рамбулье».

В 1937 году в «Донском скакуне» уже насчитывалось 1072 голов донских скакунов. Из них 400 маток. К 1940 году поголовье планировалось довести до 1530. Кроме разведения лошадей донской породы, славящейся своей неприхотливостью и выносливостью, в колхозе был выделен табун в 70 голов чистокровных коней «английской» породы.

Но вот конюшен, для размещения породистых лошадей катастрофически не хватало, как не хватало сена и концентратов, так как перепрофилирование хозяйства и увеличение численности поголовья, произошло слишком, и колхозники не успели заготовить достаточно кормов. Кроме этого, положение осложнялось слабой трудовой дисциплиной и недостатком опыта как председателя, так и бригадиров Но по мере механизации колхоза, накопления опыта в травопольной системе и использования для коневодства искусственных выпасов, проблема с кормами стала решаться.

Естественные сенокосы стали заменяться посевами люцерны и естественных выпасов посевами семенных смесей различных однолетних и многолетних трав, дающих больший выход зелёной массы. Это позволяло сократить землю под выпасами и сенокосами, и увеличить её под зерновые и масличные культуры.