Полная версия

Флот и Фолкленды. Схватка за острова. История Англо-аргентинского военного конфликта 1982 года

Всего в 1978—1983 гг. было произведено 85 «Супер Этандаров», из которых 71 для ВМФ Франции, а 14 экспортированы в Аргентину. У военных других стран этот самолет большого интереса не вызвал. В аргентинских военно-морских силах за него ухватились по трем основным причинам. Во-первых, вариантов современного палубника, пригодного для эксплуатации с авианосца столь скромных размеров, как «Бентисинко де Мажо»40, было вообще крайне мало. Во-вторых, французы относились в тому ограниченному кругу нещепетильных продавцов оружия, кто еще не отвернулся от Аргентины из-за политического террора, развязанного военной хунтой в этой стране. В-третьих, в отличие от американцев они предлагали не подержанную технику из наличия, а современные, полностью укомплектованные и вооруженные машины. В случае с «Супер Этандарами» в комплекте шли запасные двигатели «Атар» 8К50, ЗИП, ракеты «Мажик» класса «воздух – воздух» от компании «Матра», противокорабельные ракеты АМ-39 «Экзосет» производства фирмы «Аэроспасьяль» и тренажер-симулятор от фирмы «Томсон-CSF». Переговоры с «Дассо-Бреге» велись на фоне обострившихся отношений с Чили, ну а сам самолет получил исключительно благожелательные отзывы пилотов. Словом, лучшего варианта замены устаревших штурмовиков A-4Q «Скайхок» аргентинцам в то время было просто не найти.

Особенно впечатляла авионика. На самолете был применен прицельно-навигационный комплекс SAGEM/Кирфот ETNA, основными компонентами которого являлись инерциальная навигационная система ULISS 8041, радиолокационная станция AGAVE (или «Агава»)42 и цифровой вычислитель данных «Крузе 66». Моноимпульсная РЛС AGAVE, разработанная фирмами «Томсон-CSF» и EMD, работала в I-диапазоне радиочастот и могла осуществлять поиск, захват и автосопровождение морских и воздушных целей, выдавать координаты цели для противокорабельных ракет, а также работать в режиме картографирования. Расположенная в носовой части самолета за радиопрозрачным обтекателем она обеспечивала обзор в переднем секторе 60°. Максимальная дальность действия составляла 150 км. Фактически РЛС «Агава» позволяла обнаруживать корабли класса «эсминец – фрегат» на дальности до 110 км (60 морских миль), самолеты – до 28 км. Также в состав бортового оборудования самолета входили лазерный дальномер-целеуказатель CGT/CSF, прицел-индикатор на лобовом стекле VE120E, система радиолокационного опознавания «свой-чужой», станция предупреждения об облучении, радионавигационное оборудование TACAN, автопилот, радиовысотомер TRT, приемники аэронавигационных систем ILS и VOR.

Максимальная скорость полета «Супер Этандара» составляла 1204 км/ч на уровне моря и 1190 км/ч на высоте 11 000 м, крейсерская скорость равнялась 950 км/ч. Боевая нагрузка достигала 2100 кг. На одном подфюзеляжном и четырех подкрыльевых узлах подвески могли размещаться ракеты R550 «Мажик» и AM-39 «Экзосет», всевозможные авиабомбы калибром до 454 кг, блоки НАР, а также подвесные топливные баки. Пушечное вооружение состояло из двух 30-мм пушек DEFA-552 с боекомплектом по 122 патрона в легкосъемных блоках, встроенных под воздухозаборниками двигателей. Во внутренних баках самолета помещалось 3270 л топлива. Под крылом могли подвешиваться два ПТБ емкостью 1100 л каждый, на центральном узле подвески – 600-литровый бак. Перед кабиной пилота была установлена убирающаяся штанга для дозаправки в воздухе.

За широкую номенклатуру вооружения французские летчики дали самолету прозвище «Швейцарский нож», однако для аргентинцев «Супер Этандар» или SUE, как они его кратко именовали, был прежде всего носителем «Экзосетов». Согласно заключенному в сентябре 1979 г. контракту приобретение 14 самолетов сопровождалось покупкой 28 таких ракет. Это оружие позволяло существенно повысить ударную мощь флота, как при действиях с палубы авианосца, так и с береговых баз. Стандартный противокорабельный вариант вооружения SUE предусматривал подвеску на подкрыльевых пилонах одной ПКР «Экзосет» и 1100-литрового ПТБ. При этом самолет имел боевой радиус действия 380 морских миль (703 км) без дозаправки и 500 миль (925 км) с одной дозаправкой43.

Основные тогда существовавшие варианты ракеты «Экзосет»: MM-38, MM-40 – для вооружения надводных кораблей, SM-39 – для подводных лодок и AM-39 – авиационная. Последняя принята на вооружение в 1979 году. Стартовая масса ракеты – 670 кг. Для повышения надежности и упрощения эксплуатации в ее конструкции применен твердотопливный двигатель. Из-за этого «Экзосеты» уступали по дальности стрельбы ПКР «Гарпун» и «Отомат», оснащенным более экономичными турбореактивными двигателями. Для варианта AM-39 этот показатель составлял 40 и 25 морских миль (74 и 46 км) при пуске с большой и малой высоты соответственно. Зато французская противокорабельная ракета превосходила зарубежные аналоги в отношении минимизации радиолокационной и визуальной заметности. Использование РДТТ позволяло ей лететь совсем низко над морем, не боясь попадания воды в воздухозаборник, за что, собственно говоря, она и получила свое название в честь морских летучих рыб семейства Exocoetidae. Кстати, хотя во французском языке конечная буква «t» в слове «Exocet» («Экзосэ») опускается, военные обеих сторон Фолклендского конфликта произносили это название с «т» в конце, и с этой точки зрения укоренившееся у нас с подачи журнала «Зарубежное военное обозрение» написание даже является корректным.

Комбинированная система наведения ракеты, состоящая из трехосевой инерциальной платформы, вычислителя, радиовысотомера и активной радиолокационной головки самонаведения, давала возможность применять «Экзосет» по принципу «выстрелил и забыл». Радиолокационная ГСН ADAC Mk.1, излучавшая в I-диапазоне, сканировала пространство в секторе до ±10° по азимуту и обеспечивала захват цели на дальности до 15 км44. Боевая часть осколочно-фугасного действия массой 165 кг (масса ВВ – 42,5 кг) могла подрываться контактным и неконтактным способом45.

Само же боевое использование предполагало следующее. Самолет-носитель с помощью БРЛС обнаруживает цель, ее координаты автоматически загружаются в вычислитель инерциальной системы ракеты. После выхода на боевой курс летчик повторно включает БРЛС для уточнения и окончательного ввода данных цели, затем осуществляет пуск. После отделения от самолета-носителя ракета падает на 12—15 м вниз перед тем, как запускается стартовый двигатель. Минимальной высотой пуска, с учетом возможной задержки срабатывания ускорителя, считается 50 м над уровнем моря. Твердотопливный стартовый двигатель осуществляет разгон ракеты в течение двух секунд. Затем включается маршевый РДТТ, ракета снижается до крейсерской высоты полета 10—15 м, управляемая радиовысотомером и инерциальной системой. Маршевая скорость полета – 0,93M. Головка самонаведения в зависимости от предустановок активируется на расстоянии 5—12 км от атакуемого корабля. После захвата цели «Экзосет» снижается до предельно малой высоты полета, чтобы обеспечить внезапность атаки и затруднить поражение средствами ПВО. При спокойном состоянии моря ракета способна лететь на высоте двух метров над водой. Именно так, немного выше ватерлинии, «Экзосет» ударяет в борт цели, при этом нацеливаясь на геометрический центр корабля – в район миделя. Проникающая оболочка, в которую заключена боеголовка, обеспечивает пробитие обшивки борта и корпусных конструкций без разрушения самой БЧ. Взрыв должен происходить во внутренних отсеках, где разрушающее действие будет максимальным. В случае пролета над малоразмерной целью БЧ подрывается неконтактным способом.

В числе слабых сторон детища фирмы «Аэроспасьяль» военные эксперты называли, в первую очередь, незащищенность системы наведения, особенно ранних модификаций «Экзосета», от средств РЭБ. Подобное проявилось еще на примере советских крылатых ракет П-15 «Термит»: потопление 21 октября 1967 г. израильского эсминца «Эйлат» ракетными катерами ВМФ Египта стало многообещающей заявкой морского ракетного оружия, но уже в ходе Войны Судного дня 1973 года, после того как израильтяне оснастили свои корабли средствами РЭБ, применение ПКР египетской и сирийской сторонами оказалось полностью провальным.

Соперничество систем наведения ПКР и РЭБ напоминает соревнование снаряда и брони в эпоху паровых броненосных флотов, в 1982 году преимущество удерживали средства РЭБ. От П-15, разработанной во второй половине 1950-х годов, «Экзосет» выгодно отличался маловысотным профилем полета и более чувствительной ГСН, в которой также была реализована некоторая защита от активных помех, но главный на тот момент недостаток ПКР с активным радиолокационным наведением, а именно неспособность селектировать цели, отметая ложные, остался. Хотя специалисты достаточно осторожно отзывались о возможностях противоракетной защиты кораблей средствами радиоэлектронного противодействия, прогнозируя результат дезориентации «более 80% атакующих ПКР», на самом деле при постановке кораблем ложных целей (ЛЦ) в виде облаков из дипольных радиоотражателей (ДРО), ракета практически гарантированно наводилась на них как обладающих большей эффективной площадью рассеяния (ЭПР). Добиться попадания в боевой корабль, оснащенный комплексом выстреливаемых помех, можно было, только застав его врасплох (для формирования облака ЛЦ требовалось не менее 10 секунд) или выпустив сразу очень много ракет, чтобы одна из них, возможно, захватила реальную цель.

Также при оценке боевых возможностей ПКР «Экзосет» вызывало нарекания, что ракета слишком легковесна (особенно, если сравнить с той же П-15) и ее боевая часть недостаточно мощная, чтобы потопить или даже вывести из строя боевой корабль средних размеров, и вдобавок не способна осуществлять подскок и атаку с пикирования, необходимую для поражения подводной части вражеского корабля. Так, в ходе проведенной британским флотом в 1978 году испытательной стрельбы ракетой MM-38 по списанному фрегату «Андонтед» она впечатляюще разрушила носовую надстройку и полубак, но корабль остался на плаву и в итоге был добит торпедой подводной лодки «Суифтшюр». Позже обнаружился и третий существенный недостаток – склонность БЧ ракеты не взрываться при попадании в цель. В 2012 году в СМИ проходила информация, что это явилось причиной отказа ВМФ Колумбии от «Экзосетов»46. Впрочем, на примере эсминца «Шеффилд» мы увидим, что даже при невзрыве, ракета способна причинять тяжелейший урон, когда основным поражающим фактором становится пожар, вызванный и стимулируемый остатками страшно горючего ракетного топлива. Что характерно, из двух AM-39, попавших в американский фрегат УРО «Старк» 17 мая 1987 г. в Персидском заливе, одна из которых тоже не взорвалась, наибольшие повреждения кораблю нанесла именно она.

Освоение аргентинцами новой авиатехники происходило на авиабазе ВМФ Франции в Ландивизио, где в период с ноября 1980 по июль 1981 г. побывала большая группа летно-технического персонала под руководством капитана 2 ранга Хулио Итало Лавеццо, а затем на авиабазе ВМФ Аргентины Команданте Эспора, расположенной на окраине города Баия-Бланка. Обучение пилотов, которых во Францию отправилось десять человек во главе с капитаном 3 ранга Хорхе Луисом Коломбо, осложнялось отсутствием двухместного учебно-боевого варианта «Супер Этандара». Это неудобство должно было компенсироваться использованием тренажера, а также тем, что аргентинские летчики имели значительный налет на реактивных самолетах.

Программа обучения включала трехмесячный курс французского языка в курортном городке Рошфор-сюр-Мер, затем, по прибытии на авиабазу Ландивизио, подготовительные полеты на учебно-тренировочных самолетах MS-760, занятия на авиатренажере, и только в апреле 1981 г. под руководством инструкторов ВМФ Франции началось освоение самих «Супер Этандаров». Контракт на обучение предусматривал 50 часов налета на каждого обучающегося, но в среднем было достигнуто 45 часов. За отсутствием учебно-боевой «спарки», аргентинские пилоты часто совершали учебные полеты в сопровождении французских «Супер Этандаров» флотилии 14F. «Аргентинцам пришлось тренироваться на своих самолетах, – вспоминает французский летчик-инструктор капитан-лейтенант Рамон Хоса, – а мы следовали за ними на своих. В контракте было оговорено, что каждый пилот должен налетать во Франции пятьдесят часов. Также было решено, что мы станем обучать аргентинцев только управлению самолетом и основам использования навигационных систем, индикатора на лобовом стекле и т. д. Никакого обучения применению оружия и боевому использованию самолетов».

Первые пять из 14 заказанных SUE, получившие номера с 0751/3-А-201 по 0755/3-А-20547 были доставлены в Аргентину в ноябре 1981 г. на военном транспорте «Кабо де Орнос». Они поступили на вооружение вновь сформированной 2-й морской истребительно-штурмовой эскадрильи. Ее командиром стал капитан 3 ранга Коломбо. Дальнейшее исполнение контракта французской стороной застопорилось, сначала из-за возникших у команды пришедшего к власти в 1981 году президента Франсуа Миттерана вопросов относительно соответствия национальным интересам, а после ввода Аргентиной войск на Фолклендские острова – в связи с последовавшим запретом на экспорт вооружений в эту страну. Остальные контрактные самолеты и ракеты французы поставили после окончания военного конфликта.

Пять самолетов «Супер Этандар» и пять ракет «Экзосет» – вот то, чем располагала 2-я мишаэ для борьбы с британским флотом. Эта техника находилась в руках десяти грамотных, но недоподготовленных пилотов, каждый из которых имел под сто часов налета на SUE, но ни разу не осуществил учебно-боевых ракетных пусков и не отрабатывал действий с палубы авианосца. Все попытки купить еще ракет, в Бразилии и во Франции транзитом через Перу, вполне ожидаемо провалились. Учебный тренажер, часть эксплуатационной документации и основной объем запчастей также застряли во Франции. Один из самолетов, №3-A-201, скрепя сердце приговорили для каннибализации в качестве источника запчастей.

Другая проблема заключалась в сложности сопряжения электроники ракеты с бортовой аппаратурой самолета-носителя. Этот вопрос намечалось решить с помощью французских технических специалистов. С введением Францией 6 апреля эмбарго Аргентина лишалась технического сопровождения контракта, но ситуация не была безнадежной. Некоторый багаж знаний и технической документации был приобретен аргентинцами еще в ходе стажировки во Франции, и в числе прочего оборудования получен испытательный комплект ракетного симулятора. Как рассказывает специалист-оружейник главный субофицер (в то время капрал 1 класса) Карлос Банегас в документальном фильме о Мальвинской войне, он перебором смог подобрать нужный порядок цифр, чтобы снять блокировку при подключении испытательного комплекта к навигационному блоку самолета. В качестве тестового стенда использовался SUE №3-A-202. Но аргентинский инженерно-технический персонал не обладал достаточными знаниями и квалификацией, чтобы решить эту проблему целиком самостоятельно48.

Командированные представители концернов «Дассо-Бреге», «Томсон-CSF», MATRA и SAGEM с ноября 1981 года занимались внедрением закупленных аргентинцами вооружений. Наложенный президентом Миттераном запрет на военное сотрудничество застал их в разгаре работ. На 10 апреля намечалось прибытие инженеров «Аэроспасьяль». Их командировка в Аргентину так и не состоялась. Однако из числа «фирмачей», трудившихся на авиабазе Команданте Эспора, не все, несмотря на объявленное эмбарго, спешили уехать на родину. Нашлись желающие помочь на частных началах. Да и сами производители оружия объективно были заинтересованы в демонстрации боевых возможностей своей продукции. Что примечательно, на немедленном отзыве техперсонала не настаивали ни работодатели, ни французский МИД.

Недавно вышедшая в свет монография аргентинских историков Мариано Сиарони и Алехандро Амендолары об истребителях-бомбардировщиках «Супер Этандар» в Фолклендской войне проливает свет на эти события: «Трое французских технических специалистов с 9 апреля сотрудничали с аргентинцами. Это было немаловажно. Эрве Колен из группы „Дассо-Бреге“, Пьер Гимино из „Томсон-CSF“ и Кристиан Ларье из SAGEM вызвались поработать над самолетом и ракетами».

По свидетельству Кристиана Ларье: «После объявления об отмене командировки инженеров „Аэроспасьяль“, в связи с введенным президентом Миттераном эмбарго, Колен и Гимино пригласили меня посетить Коломбо, чтобы предложить свои услуги. Я говорил лично с Коломбо в его кабинете. В „Дассо“ не очень хорошо знали новую инерциальную систему ULISS 80 и рассчитывали на меня. Также там были пилоты Махетанц и Родригес Мариани, прошедшие в „Аэроспасьяль“ технический курс обучения по ракетам „Экзосет“. С ними был и офицер – техник по вооружению. У аргентинцев имелись технические и регламентные руководства „Аэроспасьяль“ для проверки запуска ракеты „Экзосет“. У нас были собственные технические знания, которые помогли. Был выполнен весь процесс испытания ракеты. Мы втроем видели эти руководства впервые. Это была утомительная работа по чтению, пониманию прочитанного, обмену с двумя пилотами тем, что они поняли или запомнили. Фактически целью испытаний была имитация полета и подготовка самолета для ракетного пуска. Подтверждением готовности дуэта самолета и ракеты к использованию стало прохождение команд на запуск ракеты в ходе имитации полета».

Пока оружейники боролись с французскими электронными препонами, летчики налегли на боевую учебу. Как уже выше отмечалось, в ходе командировки во Францию пилоты мало что приобрели в плане тактического мастерства. «Мы совершенно не знали – ни мы, ни весь остальной мир, – вспоминает бывший командующий авиацией ВМФ Аргентины контр-адмирал К. А. Гарсия Боль, – о том, как применять противокорабельные ракеты средней дальности. То немногое, что смог узнать наш летный состав во Франции: необходимо предварительное наведение с базового патрульного самолета. Он обнаруживает цель, определяет ее координаты и поддерживает контакт. Вылетает „Супер Этандар“. Базовый патрульный самолет сообщает ему уточненные координаты цели. „Супер Этандар“ запускает „Экзосет“. Это уточнение координат цели, согласно тому немногому, чему мы научились во Франции, не должно было отличаться более чем на десять миль от истинного местоположения цели, поскольку РЛС „Супер Этандара“ была скорее наведения оружия, чем поисковой».

Тактика противокорабельных атак отрабатывалась на эсминцах «Сантисима Тринидад» и «Эркулес», однотипных с британскими кораблями типа «Шеффилд». Действовать предполагалось следующим образом: самолет-ракетоносец на основании целеуказания, полученного от морского патрульного самолета, на предельно малой высоте сближается с противником до 50—55 морских миль, выполняет маневр «горка» с набором высоты 2000—2500 футов (600—750 м) и кратковременным включением БРЛС для определения и загрузки параметров цели; через примерно полторы минуты, на дальности 35—40 миль, самолет совершает повторный набор высоты до 1500 футов (450 м) и снова включает БРЛС для уточнения и окончательного ввода координат цели в инерциальную систему наведения ракеты. Пуск ПКР «Экзосет» надлежало осуществлять с высот 300—500 футов (90—150 м) и дальности 24 морские мили49. Атака завершалась противоракетным маневром с выходом из зоны действия зенитных средств противника. Также немало усилий было затрачено на освоение и тренировку дозаправки в воздухе.

Боевые вылеты намечалось совершать попарно. «Эскадрилья была разделена на пять пар, – вспоминает капитан 1 ранга в отставке Аугусто Бедакаррац, – ведущий и ведомый, первый был старшим, а второй – младшим офицером. Такая организация групп позволила нам достичь отличного уровня подготовки с очень высоким уровнем взаимопонимания и уверенности».

Эти пары составляли:

1) кап.3р. Х. Л. Коломбо – ст.л-т К. Р. Махетанц,

2) кап.3р. А. С. Бедакаррац – ст.л-т А. Р. Мажора,

3) кап.3р. Р. Аготегарай – ст.л-т Х. Х. Родригес Мариани,

4) кап.3р. Р. Курилович – кап.л-т Х. Э. Барраса,

5) кап.3р. А. А. Франсиско – кап.л-т Л. А. Колавино.

Именно в таком составе и очередности они должны были отправляться на боевые вылеты. Кроме самих SUE задействовались самолеты KC-130H «Геркулес» для дозаправки в воздухе ударных машин и SP-2H «Нептун» для разведки и целеуказания. Со стороны военно-воздушных сил поступали инициативы сопровождать «Супер Этандары» истребителями «Мираж», однако капитан 3 ранга Коломбо настаивал, что рассчитывает на скрытность и внезапность действий, и добавление воздушного эскорта могло только усложнить, если не испортить дело. Также вызвал споры вопрос, сколько ракет расходовать в каждом вылете, одну или две. Командир эскадрильи первоначально склонялся к более экономичному решению, но, побеседовав с другими пилотами, согласился с ними, что для гарантированного поражения цели она должна атаковаться двумя ракетами.

15 апреля состоялась «генеральная репетиция», в ходе которой пара «Супер Этандаров» (Бедакаррац – Мажора), вылетевшая с авиабазы Команданте Эспора, произвела учебную атаку на эсминец «Сантисима Тринидад» с имитацией пуска ракет. Наведение на цель осуществлял самолет S-2E «Треккер». Три дня спустя 2-я эскадрилья получила приказ перебазироваться на авиабазу Альмиранте Кихада в Рио-Гранде, Огненная Земля, откуда ей предстояло действовать против британских морских сил. 19-го числа в Рио-Гранде перелетели самолеты номер 02 и 04, а на следующий день – 03 и 05. Здесь в период с 22 по 29 апреля летчики провели еще несколько учебных атак на авизо «Альферес Собраль», приноравливаясь к местным климатическим условиям, а 1 мая начались боевые будни. Организационно эскадрилья «Супер Этандаров» входила в состав группы GT 80.3 (к-р – кап.2р. Х. М. Цар) в качестве UT 80.3.1, однако фактически боевое управление действиями ракетоносцев осуществлялось непосредственно из штаба FT 80, расположенного в Баия-Бланке50.

С «Экзосетами» французы умудрились хорошенько подставить обе стороны Фолклендского конфликта: одной сорвали сроки поставки, а затем заблокировали выполнение оплаченного контракта, другой всячески морочили голову. В британском флоте поначалу пребывали в уверенности, что угрозы применения противником ПКР «Экзосет» с воздуха нет, основываясь на французских заверениях. По этой причине, в частности, отправляемые в Южную Атлантику мобилизованные торговые суда, в т. ч. контейнеровоз «Атлантик Конвейер», не оснащались средствами постановки пассивных радиолокационных помех. Однако затем выяснилось, что аргентинцы задачу превращения «Супер Этандаров» в ракетоносцы успешно решили. Оповещение об этом было 26 апреля разослано кораблям авианосной ударной группы, причем подчеркивалось, что самолеты оснащены для дозаправки в воздухе, поэтому их радиус действия простирается вплоть до о. Южная Георгия. Позже поступила развединформация, что носители «Экзосетов» базируются на аэродроме Рио-Гранде, наиболее близкорасположенном к Фолклендам. Так что ракетной атаки можно было ждать в каждый момент и в любой точке 200-мильной запретной зоны51. При этом британская разведка долго не могла добиться от французов, сколько ракет они в итоге продали хунте. Первоначально предполагалось, что десять, по две на каждый поставленный Аргентине «Супер Этандар», и это превращалось уже в серьезную угрозу. В боестолкновениях 1 мая британские корабли производили постановку пассивных ложных целей при приближении любых аргентинских самолетов.

Ракетоносцы вступают в бой

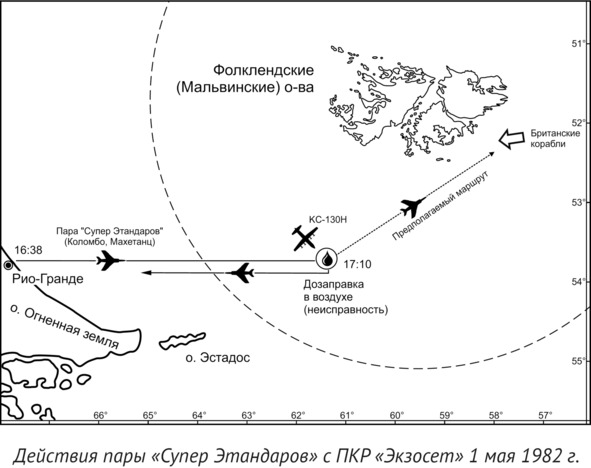

Первыми на боевое задание отправилась пара капитан 3 ранга Хорхе Коломбо и старший лейтенант Карлос Махетанц на самолетах №3-A-204 и 3-A-203. Это было во второй половине дня 1 мая. Британский флот проявлял активность на восточных подходах к Мальвинским островам. После некоторых проволочек из-за неполадок радиостанции на «ноль четвертом» «Супер Этандары» поднялись в воздух в 16:38. Встреча с самолетом-заправщиком, вылетевшим с аэродрома Санта-Крус, состоялась по плану, в 240 морских милях восточнее Рио-Гранде, но после дозаправки возникла утечка топлива на самолете Коломбо, из-за чего им пришлось прервать выполнение боевой задачи. Планировавшийся на вечер тех же суток боевой вылет второй пары ракетоносцев был также отменен контр-адмиралом Гарсия Болем из-за неясности тактической обстановки в районе островов.

Следующие два дня эскадрилья провела бесплодно, как и вся аргентинская ударная авиация, наступательная активность которой после бурной первомайской встряски ограничивалась двумя основными факторами. Во-первых, стало очевидным, что британцы не имеют намерения скоропалительно высаживаться на острова. Поэтому стимула атаковать во что бы то ни стало не было. Во-вторых, недоставало разведданных о местоположении британских морских сил. Ведение морской авиаразведки сопрягалось с большим риском и сложностями, а аргентинские истребители-бомбардировщики располагали слабыми возможностями самостоятельного поиска и выхода на цель. Береговая РЛС AN/TPS-43 в Пуэрто-Архентино фиксировала полеты авиации противника, однако не могла точно определить координаты нахождения неприятельских авианосцев, поскольку взлетавшие с них самолеты и вертолеты выдвигались на назначенные позиции, летя ниже уровня радиолокационного горизонта, и лишь затем набирали необходимую высоту для осуществления боевого патрулирования. Огромное количество ложных радиолокационных контактов еще более запутывало картину. Разведывательные вылеты с использованием базировавшихся на Мальвинах легких штурмовиков и вертолетов заканчивались безрезультатно либо пресекались дежурившими в воздухе «Си Харриерами».