Полная версия

Флот и Фолкленды. Схватка за острова. История Англо-аргентинского военного конфликта 1982 года

Торпедирование крейсера осталось с «Пьедрабуэны» и «Бушара» незамеченным, хотя не понятно, куда смотрела сигнальная вахта, не увидевшая высоко взметнувшегося огненного шара взрыва, и о чем думали акустики, которые должны были зафиксировать взрывы торпед. Более того, гидродинамический удар от детонации полутонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте на расстоянии четырех миль ощутим даже без всякой гидроакустики. Так или иначе, на эсминцах пребывали в безмятежности вплоть до момента предполагаемого попадания неразорвавшейся торпеды в один из них. Посчитав свой корабль подвергшимся подводной атаке, командир «Бушара» капитан 2 ранга Барсена объявил противолодочную тревогу и известил по радио остальные корабли. Отозвался только «Пьедрабуэна». Эсминцы включили радио- и гидролокаторы. При этом на «Бушаре» ГАС сразу же отказала. Радиосвязь с крейсером установить не удалось. С него сигнальными ракетами и прожектором передавали нечто, казавшееся полной бессмыслицей, из чего можно сделать вывод, что таблица условных сигналов на эсминцах отсутствовала. Кто-то из офицеров «Бушара» доложил командиру, что у крейсера, похоже, оторвана носовая часть, но тот отклонил это предположение.

Капитан 2 ранга Грасси, принявший командование уцелевшими кораблями отряда, связался по радио с командующим FT 79: «Крейсер „Бельграно“ дрейфует, координаты 55º18′ ю. ш. 61º47′ з. д., связи нет, визуально на ровном киле, не наблюдается ни взрывов, ни дыма. Неизвестно, получил ли он торпедное попадание. Срочно прошу воздушную поддержку для оценки ситуации, поскольку считаю сближение нецелесообразным из-за угрозы подводной лодки». Возражений не последовало. По сигналу с «Пьедрабуэны» эсминцы увеличили ход и, следуя противоторпедным зигзагом, вышли за пределы опасного района, удалившись от крейсера на 20 морских миль. В 16:35 визуальный контакт с ним был потерян, а в 17:02 «Бельграно» исчез с экранов РЛС. Видя это, Грасси в 17:07 приказал изменить курс, чтобы попытаться отыскать крейсер, но не решился подойти к месту его торпедирования ближе чем на 13 миль. «Бельграно» к этому моменту уже затонул, однако на «Пьедрабуэне» посчитали пустоту на экране радара следствием атмосферных помех. Не обнаружил эсминец и спасательные плоты, оказавшиеся слишком малыми объектами для его устаревшего радиолокатора либо уже снесенные ветром и волнами за пределы радиогоризонта. После этого «Пьедрабуэна» еще дважды, в 19:22 по приказу с «Бентисинко де Мажо» и в 20:15, получив радио от адмирала Ломбардо, решившего лично вмешаться в поиски крейсера, поворачивал в направлении места трагедии и приближался к нему на дальность 5—10 миль, – безрезультатно. После того, как командующий FT 79 доложил ситуацию в штаб CTOAS, в район пропажи «Бельграно» с якорной стоянки у о. Эстадос было направлено авизо-буксир «Франсиско де Гурручага» (кап.3р. А. Васкес) для осуществления спасательных мероприятий, а с авиабазы Рио-Гранде поднят самолет «Нептун» №2-P-112 (кап.3р. Э. Прони Лестон) для противолодочной поддержки.

С утра 3 мая, когда потеря крейсера стала очевидным фактом, аргентинский флот приступил к проведению поисково-спасательной операции, в которой были задействованы эсминцы «Ипполито Бушар», «Пьедрабуэна», авизо «Франсиско де Гурручага», госпитальное судно «Баия Параисо» и пять самолетов27, действовавших с аэродромов Ушуая и Рио-Гранде. Руководил ею командующий FT 50 капитан 1 ранга Э. А. Мартини с ФКП в Рио-Гранде, а непосредственно в море – капитан 2 ранга О. Р. Грасси. Однако отыскать терпящих бедствие удалось только через несколько часов, т. к. плоты были снесены на 40 миль на юго-восток и частично рассеяны, а поисковые действия осложнялись штормовой погодой, плохой видимостью и тем, что радиооборудование спасательных плотов оказалось слишком сложным для использования. Около 08:30 были приняты две радиопередачи на аварийной частоте, сообщавшие координаты места гибели крейсера, однако запеленговать местоположение самих передатчиков не удалось. В 09:10 самолет «Нептун» №2-P-111 (кап.3р. Х. У. Перес Рока), вылетевший в 06:15 из Рио-Гранде, обнаружил большое нефтяное пятно. Также в ходе этого вылета самолет доложил о предположительном обнаружении подводной лодки противника. Поскольку АПЛ «Конкэрор» в то время находилась много западнее, контакт, очевидно, был ложным. Самолет сбросил радиогидроакустические буи и начал прослушивание, однако с командного пункта приказали продолжить поиск людей с потопленного крейсера, не отвлекаясь на преследование лодки. Первые плоты были найдены в 13:20 в точке с координатами 55º55′ ю. ш. 60º31′ з. д.

Надувные спасательные средства дрейфовали группами, а некоторые даже были связаны между собой линем, но другие оказались отнесены далеко в сторону. «На плоту, – продолжает свой рассказ А. Беликов, – моей первой целью было обсохнуть и как-то согреться. Страшный холод пронизывал нас всех. Мы знали, что ни есть, ни пить в первый день не имеем права. Считалось, что для первых 24 часов необходимый запас калорий у нас сохранился еще с времени пребывания на крейсере. Наша дальнейшая судьба была нам совершенно неизвестна… К страшному нашему горю около девяти часов вечера, когда температура воды упала до 20 градусов ниже нуля [так в тексте], поднялся сильнейший шторм. Ветер вздымал волны шестиметровой высоты. Наш плот, как ничтожную щепку, то подбрасывало вверх, то стремительно ввергало вниз. Такой качки представить себе невозможно! Мы все оценили прелести морской болезни… Я судорожно сжимал в руке особый нож, которым должен был прорезать крышу плота, в том случае если нас перевернет вверх ногами. Когда рассвело, мы увидели себя совершенно одинокими. Вокруг ни души! Ни одного плота! Перед нами лишь разбушевавшийся океан, покрытый белой морской пеной после ночной бури. Что делать? Разве смогут нас найти? Неужели суждено нам всем погибнуть в этой бушующей стихии? Проходили часы… Холод и отчаяние охватили всех нас. Вдруг послышался мотор самолета. И пилот нас заметил! Аргентинский противолодочный „Нептун“ приветствовал нас, балансируя крыльями».

Получив радиодонесение от самолета, аргентинские корабли, преодолевая шторм и выжимая максимум из изношенных машин, направились в указанный район и около 16:00 приступили к спасательным работам.

Капитан 2 ранга Галаси и начальник секции движения электромеханической БЧ капитан 3 ранга Норберто Бернаскони дрейфовали на одном плоту. Когда в сумеречной мгле показались серые очертания приближающихся кораблей, Галаси торжествующе выбросил в море стальной шлем, который они все это время использовали, чтобы справлять малую нужду. Бернаскони зажег сигнальный фальшфейер и стал им размахивать. В отблесках пламени он мог видеть окружавшие его взволнованные лица и другие плоты, раскачивавшиеся на крутых волнах, а вскоре опознал пришедший им на помощь корабль – «Пьедрабуэна». Лучше поздно, чем никогда. В этот момент над плотом нависла другая опасность – попасть под форштевень эсминца, но тот лихо застопорил ход, выбросив веревочные трапы, по которым они из последних сил карабкались на спасительную палубу.

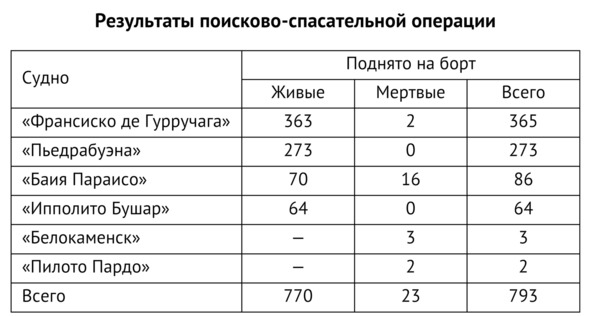

До наступления полной темноты «Бушар», «Пьедрабуэна» и «Гурручага» приняли на борт большую часть моряков «Бельграно». Однако другим предстояло пережить вторую страшную ночь в бушующем холодном море. Авизо «Гурручага», переполненное спасенными, утром 4 мая ушло в Ушуаю. На замену ему прибыло судно «Баия Параисо» (кап.2р. Х. И. Гарсия), имевшее вертолет «Алуэтт». Благодаря его использованию стало возможным обследовать больший район. Также к поискам терпящих бедствие на море подключились суда других стран: 4 мая – гидрографическое судно ВМФ Чили «Пилото Пардо», 5 мая – советские большие морозильные рыболовные траулеры «Белокаменск» и «Жуковский». Однако они уже мало чем могли помочь, поскольку к середине дня 4 мая все уцелевшие моряки потопленного крейсера были спасены28. Или, вернее сказать, других выживших, несмотря на прилагаемые усилия, обнаружить не удалось, а находимые плоты оказывались пустыми либо с мертвыми телами. Тем не менее надводные корабли продолжали поиски до вечера 7 мая, самолеты – до 9 мая.

Советское участие в этих событиях описывается с статье журналиста Олега Дзюбы, опубликованной в 2007 году и после многократно пересказывавшейся в различных описаниях:

«С траулеров ушли радиограммы в Минрыбхоз СССР, его руководство связалось с МИДом. Потом последовали переговоры с Форин оффисом, занявшие около суток. Наконец, разрешение было получено, и несколько советских судов двинулись от острова Новая Скоттия29 и острова Мордвинова, близ которых вели промысел криля, к водам над затонувшим крейсером. Быстрее других к месту торпедирования подошел севастопольский БМРТ “Белокаменск”. “Надежд у нас почти не было, – припомнил по моей просьбе бывший технолог траулера, кандидат биологических наук Василий Терентьев, – температура воды не поднималась выше семи градусов, суточное промедление должно было наверняка сгубить уцелевших после торпедирования. Так и оказалось…” Рыбаки смогли высмотреть среди волн только пятерых аргентинцев в красных спасательных жилетах. Никто из них признаков жизни не подавал30. Лица моряков были обезображены клювами чаек, птицы расклевали им глаза и губы. Тела убрали в морозильную камеру и еще несколько часов бороздили океан, пока из Москвы не пришел приказ прекратить поиски и отправиться в ближайший порт Аргентины. Сойти на берег, впрочем, Москва не разрешила. Трупы перегрузили на борт подошедшего катера и потом наблюдали в бинокли с рейда, как причал заполнили едва ли не все жители городка Рио-Гальегос».

В результате проведенной поисково-спасательной операции были спасены 770 членов экипажа «Бельграно», дрейфовавших на пятидесяти плотах. В море им пришлось провести от 23 до 44 часов31. Еще 23 человека скончались от полученных ран и переохлаждения, не дождавшись спасателей. Всего из 1093 человек экипажа крейсера погибло 323, что составило около половины всех людских потерь Аргентины в Мальвинской войне. В числе погибших были двое гражданских – братья Леопольдо и Эриберто Авила, вольнонаемные служащие, работавшие барменами в «питейной зоне», по которой прокатился огненный шар взрыва. Как и летчики, сбитые 1 мая над Фолклендами, все жертвы этой трагедии удостоились медали «За смерть в бою», которой согласно национальному закону №22607 и декрету №577/83 от 15 марта 1983 г. посмертно награждались погибшие в боях за Мальвины. Спасенных членов команды корабля доставили в Ушуаю, а оттуда самолетами на север. Многие из них нуждались в госпитализации.

Гибель крейсера «Генерал Бельграно» продемонстрировала низкую боевую устойчивость корабельных соединений ВМФ Аргентины к воздействию атомных подводных лодок противника, а также значительное военно-техническое превосходство британцев и явилась тяжелым моральным ударом для аргентинского флота. Все это способствовало успешному решению британским флотом задачи завоевания господства на море.

Как высказался командующий TF 317 адмирал Джон Филдхаус: «Без сомнения, это было лучшее, что мы когда-либо делали. Это вырезало сердце аргентинскому флоту, и после нам приходилось иметь дело только с их военно-воздушными силами. Это было очень значительным преимуществом». Коммандер Рефорд-Браун за потопление крейсера был награжден орденом «За выдающиеся заслуги». Однако в политическом аспекте достигнутый АПЛ «Конкэрор» боевой успех поставил Великобританию в сложное положение, создав много проблем ее министерству иностранных дел и пресс-службе премьер-министра. Лондону инкриминировали непропорциональное применение военной силы и срыв мирных инициатив Белаунде Терри. При том, что в Буэнос-Айресе и до того не особо стремились договариваться по Мальвинам, считая острова неприступной крепостью, которую британцам никогда не отбить, теперь, получив столь болезненный удар, хунта тем более не могла сесть за стол переговоров, поскольку любые мирные договоренности воспринимались бы в стране как заключенные под силовым давлением и уязвляли аргентинскую национальную гордость, что грозило выходом на улицы толп патриотически настроенных граждан с требованиями выдворить Галтьери из Каса Росада. На потопление «Бельграно» он отреагировал со всей суровостью, заявив в телевизионном интервью, что Аргентина потеряла 400 человек и готова потерять еще 4000 или даже 40 000, чтобы отстоять Мальвины. Попутно Великобритания была обвинена в агрессии и противоправных действиях. Здесь аргентинская пропаганда постаралась на славу, а ее вброс живо подхвачен в недружественных британцам странах и оппозиционными силами в самой Британии. В аргентинской литературе 1980—1990-х годов тема совершенного Великобританией военного преступления стала лейтмотивом в описании данного эпизода. Страсти не улеглись и после того, как в 1994 году аргентинское министерство обороны признало потопление крейсера «незапрещенным актом войны без криминальной ответственности», общественность и родственники погибших продолжали негодовать, и в 2000 году Аргентина обратилась в Европейский суд по правам человека, предъявив британским властям обвинения в незаконных действиях, разбое и умышленном убийстве людей, также в преступлении против мира, однако получила отказ за истечением срока давности.

Сторонники британской позиции считают, что топить за пределами 200-мильной зоны было не только можно, но и нужно, причем наиболее яростные апологеты атаки «Конкэрора» – что все три аргентинских корабля. По бытующему мнению, потеря Аргентиной крейсера стала главной причиной, почему ее надводный флот в дальнейшем «не отваживался выходить в море», и тем самым «одна атака одной подводной лодки обеспечила Великобритании победу в войне». В действительности дело обстояло несколько сложнее. Как следует из материалов комиссии Раттенбаха, решающим фактором, сковавшим волю руководства ВМФ Аргентины к активным действиям на море, была убежденность в использовании противником данных космических систем разведки США в сочетании с пониманием своей неспособности бороться с британскими подводными атомоходами.

Тема спутниковой разведки обстоятельно рассматривалась в первой книге в главе «Подготовка Великобритании к войне». Повторим ключевые моменты. Во-первых, хотя в аргентинской и отечественной литературе использование Великобританией данных американских спутников считается неоспоримым фактом, на настоящий момент по-прежнему нет документальных подтверждений. Во-вторых, технический уровень космических систем разведки того времени не обеспечивал полноценного применения получаемой с них информации для оперативно-тактических целей в режиме реального времени. Выступавший в 1986 году с лекциями в Буэнос-Айресе адмирал Г. Д. Трейн, бывший главнокомандующий ОВС НАТО на Атлантике, разъяснил, что в 1982 году американские средства спутниковой разведки не располагали такими возможностями.

Командование ВМФ Аргентины, предполагая использование противником разведывательной информации из космоса, поначалу оценивало эту угрозу достаточно взвешенно, однако после атак на крейсер «Генерал Бельграно» и авизо «Альферес Собраль» (тяжело повреждено ракетами с британских вертолетов в начале суток 3 мая севернее архипелага), посчитало положение безнадежным, решив, что противник неотступно следит за всеми перемещениями аргентинских кораблей. И именно это, а не потеря крейсера как таковая, послужило основной причиной отвода главных сил аргентинского флота и в дальнейшем отказа от их участия борьбе за Фолкленды.

В первой книге цитировались показания главнокомандующего ВМФ Аргентины адмирала Хорхе Анажи комиссии Раттенбаха. На вопрос, когда им был отдан приказ о прекращении использования надводного флота в боевых действиях и произошло ли это после потопления «Генерала Бельграно», адмирал ответил:

«Не сразу после „Бельграно“, а после „Собраля“. …Днем 2 мая я узнал о потоплении „Бельграно“. В час тридцать 3 мая я узнал о нападении на „Собраль“. 3 мая в девять пятнадцать я отправил депешу командующему на ТВД Южная Атлантика, в которой сообщил командующему надводным флотом, сухопутным войскам и военно-воздушным силам: „У противника есть спутниковые разведданные о передвижениях в дневное и ночное время наших надводных боевых единиц“. Из Пуэрто-Бельграно мне предложили снять палубную авиацию с авианосца, чтобы она действовала из Рио-Гранде. Я им сказал, что согласен». И далее:

«Вопрос: В отношении подводной угрозы, которая предполагалась постоянно с 10 апреля, Вы не считаете что риск появления подводных лодок довольно логичен в боевых действиях на море?

Ответ: Да, это логично пока у них нет спутниковой информации, в противном случае это означает отправлять людей на верную смерть.

Вопрос: То есть невозможно было противостоять при наличии подводных лодок?

Ответ: Нет, невозможно. Со спутниковой информацией. Без спутниковой информации – другое дело».

Блестящая ретирада аргентинского авианосца

Заключительным аккордом в истории неудавшегося боевого столкновения главных сил флотов в Фолклендской войне стал многодневный отход аргентинской авианосной группы в Пуэрто-Бельграно. По получении в пять часов утра 2 мая приказа командующего на ТВД Южная Атлантика вице-адмирала Ломбардо к общему отступлению на исходные позиции оперативная группа 79.1 под флагом контр-адмирала Гуальтера Альяры уходила на WNW, затем в течение дня 3 мая следовала на SW и вечером укрылась в прибрежных водах южнее Пуэрто-Десеадо. А после принятия командованием ВМФ решения убрать авианосец и весь надводный флот подальше от Мальвин, чтобы он не разделил злосчастной судьбы крейсера «Генерал Бельграно», ею был совершен переход вдоль аргентинских берегов на север, к заливу Баия-Бланка. Но как сформулировал, впрочем, совсем по другому поводу, аргентинский писатель Хулио Кортасар, «если бежать от вражеских пуль, то крепости не возьмешь». Если в несостоявшемся морском сражении у аргентинского флота был малый шанс вывести из строя один из британских авианосцев, что могло по определению Сэнди Вудворда «стать фатальным» для всей операции «Корпорейт», то теперь оставалось радоваться тому, что все целы. Однако до спасительного порта нужно было еще дойти.

Потопление крейсера «Генерал Бельграно» заставило всех, кто находился на борту авианосца «25 мая», осознать, что война – это по-настоящему, и то же самое в любой момент может произойти и с их кораблем. Обычно исключительно чистоплотные и по два раза на дню принимавшие душ аргентинские офицеры стали избегать пользоваться душевой, чтобы не оказаться застигнутым нагишом при торпедном попадании, а правила ношения спасательных жилетов, ранее игнорировавшиеся, начали усердно соблюдаться, некоторые не снимали спасжилетов даже на время сна, другие старались проводить свободное от вахты время поближе к боевым постам, прикорнув где-нибудь в закутке, лишь бы не отправляться в свои каюты и кубрики на нижней палубе.

Как высказался коммандер Роджер Лейн-Нотт, командир АПЛ «Сплендид»: «Чего мы не знали, какой ужас аргентинцы испытывали перед атомными подводными лодками. Они создали атмосферу гораздо более драматичную, чем было на самом деле». Его субмарина продолжала начатый ею еще в 20-х числах апреля, но долго остававшийся безрезультатным поиск аргентинского авианосца, руководствуясь сообщаемыми из Нортвуда разведывательными данными, которые вечером 4 апреля привели ее в район Пуэрто-Десеадо. Под рукой у вице-адмирала Херберта имелась еще одна АПЛ, «Спартан» (коммандер Дж. Б. Тейлор), занимавшая позицию примерно в 150 милях NNW о. Западный Фолкленд. Мы помним, что принятая британцами система использования подводных сил не допускала действий сразу двух лодок в одном районе, дабы исключить возможность удара по своим. Каждые четыре часа субмарины подробно докладывали обстановку в штаб в Нортвуд и получали оттуда указания по спутниковому каналу связи, для чего им требовалось всплыть на перископную глубину и оставаться в таком положении 20—30 минут. В эти моменты они становились уязвимы для аргентинских сил ПЛО.

Для осуществления противолодочной обороны в составе авиагруппы «25 мая» имелось четыре самолета «Треккер» и два вертолета SH-3 «Си Кинг» противолодочной и 2-й вертолетной эскадрилий авиации ВМФ Аргентины, командиры эскадрилий – капитаны 3 ранга Э. А. Скаре и Н. И. Барро. На них ложилась основная тяжесть защиты авианосца от подводной угрозы, и в то же время представилась возможность проявить себя, выйдя из тени оказавшихся теперь не у дел «Скайхоков» истребительно-штурмовой эскадрильи. Кроме того, на авианосце было два вертолета «Алуэтт III», а на эсминцах Тип 42 базировалось два WG-13 «Линкс» из состава 1-й вертолетной эскадрильи, но за неимением противолодочного поискового оборудования они использовались для выполнения транспортных и спасательных задач.

Шесть палубных противолодочных самолетов S-2E «Треккер» (бортовые номера от 2-AS-21 до 2-AS-26) были приобретены Аргентиной в 1978 году из наличия ВМС США – последняя крупная покупка военной техники до введения американцами эмбарго. К 1982 году уже ощущался дефицит запчастей, тем не менее пять из шести самолетов стараниями инженерно-технического состава эскадрильи находились в строю. Четыре из них базировались на борту авианосца.

Конструктивно самолет представляет собой цельнометаллический высокоплан с двумя поршневыми двигателями Райт R-1820-82WA «Циклон», классическим хвостовым оперением и большим грузовым отсеком, вмещавшим поисковое оборудование и вооружение; кабина пилотов, как положено, в носовой части, доступ через дверь в левом борту. Экипаж «Треккера» состоял из четырех человек: два пилота, оператор БРЛС, оператор гидроакустической системы. В состав бортового оборудования входили навигационная система «Омега» GNS-500, поисковая радиолокационная станция AN/APS-88A, радиогидроакустический комплекс системы «Джезебел», включавший сбрасываемые РГБ, приемник сигналов AN/ARR-52A и устройство обработки данных AQA-4A, аппаратура радиотехнической разведки AN/ALD-2B и TLA-7L332, магнитный обнаружитель AN/ASQ-10A. По меркам НАТО это оборудование являлось устаревшим, однако существенно превосходило то, чем были оснащены «Треккеры» S-2A предыдущего поколения, эксплуатировавшиеся аргентинским флотом с 1962 года. Так что в эскадрилье по отношению к этому самолету даже бытовал эпитет «летающая лаборатория».

Главным средством обнаружения подводных лодок являлись одноразовые радиогидроакустические буи. Они размещались горизонтально в хвостовых частях обеих мотогондол самолета в специальных гнездах – по шестнадцать в каждой. Устройство обработки акустических сигналов AQA-4A могло анализировать информацию с 31 РГБ, в т. ч. с четырех одновременно, и позволяло улавливать низкочастотные подводные шумы, не различимые человеческим ухом, с выводом данных посредством светолучевого самописца на фотобумагу. Гидроакустические буи использовались пассивные ненаправленного действия – SSQ-41A (производство США), SSQ-527A (Канада) или DSTV4 L/M (Франция)33. По опыту применения ВМС НАТО на противолодочных рубежах в Северной Атлантике и в Средиземном море при умелом использовании эти РГБ могли быть эффективным средством обнаружения подводных лодок.

Бортовая РЛС AN/APS-88A, работавшая в X-диапазоне радиочастот, согласно спецификации, позволяла обнаруживать крупные надводные цели на дальности до 240 морских миль, малые надводные цели – до 90 миль, устройство РДП – до 25 миль. Фактически дальность обнаружения кораблей класса «эсминец – фрегат» не превышала 70 морских миль. Антенна РЛС находилась в выдвижном подфюзеляжном цилиндрическом обтекателе. Магнитометр располагался в хвостовой части. Для уменьшения помех от собственного магнитного поля самолета он был снабжен выдвижной штангой длиной 4,8 м. Дальность действия зависела от величины цели, но не превышала трехсот метров. Поэтому данное средство обнаружения подводных лодок рассматривалось как вспомогательное, в частности, использовалось для уточнения местоположения цели перед атакой.

Для поражения подводных лодок предназначались акустические торпеды и глубинные бомбы. Две акустические противолодочные электроторпеды Mk.44 mod.1 калибра 234 мм размещались в бомбоотсеке. Основные ТТХ: скорость – 30 уз, дальность хода —5,5 км, глубина – 15—300 м. Сброс торпеды осуществлялся с 100—300 метров, она была снабжена небольшим тормозным парашютом. Очутившись в воде, торпеда начинала поиск цели с помощью активной системы самонаведения, двигаясь по спиралевидной траектории и меняя глубину от 50 м до предустановленного нижнего предела поиска. Вследствие сравнительно невысокой скорости, ограниченной дальности и глубины хода, а также невысоких качеств гидролокатора, поразить ею современную атомную субмарину в открытом море было трудно, однако при применении на мелководье появлялись шансы на успех. В США торпеда Mk.44 снята с вооружения в 1967 году, уступив место более совершенной Mk.46. На внешней подвеске «Треккеры» могли нести глубинные бомбы и неуправляемые ракеты. Использовалось два типа ГБ: американские Mk.54 mod.2 и BASA национального производства, обе калибром 350 фунтов (159 кг).