Полная версия

Флот и Фолкленды. Схватка за острова. История Англо-аргентинского военного конфликта 1982 года

В 14:18 «Конкэрор» нырнул на 60 м, развив ход 16 уз, в 14:45 снова всплыл под перископ, на этот раз оказавшись в 7 кбт за кормой крейсера, а затем предпринял рывок курсом 225° на скорости 21 уз и глубине 115 м. В 15:09 сыграли боевую тревогу. В ходе следующего поднятия перископа, в 15:16—15:20, лодка была уже на левом фланге аргентинского отряда. «Бельграно» наблюдался по пеленгу 20°, дистанция 26 кбт, ЭДЦ: курс 274°, скорость 10 уз. Слева в отдалении проглядывался силуэт одного из эсминцев. Что примечательно, аргентинцы, по мнению командира лодки, совершали противолодочный зигзаг, но очень «вялый», в пределах 30° влево-вправо от генерального курса 270°, или, как выразился штурман «Конкэрора» лейтенант-коммандер Джонатан Поуис, даже не зигзаг, а «некие очень длинные плавные изменения курса». С аргентинской стороны, кроме поворота на курс 290° в 15:20, следование отряда переменными галсами не подтверждается. В противоборстве с атомной субмариной зигзаг на скорости десять узлов не имел смысла, британцы же просто неверно оценивали параметры движения цели.

В преддверии выхода в атаку Рефорд-Браун, дабы избежать непредвиденных неожиданностей, приказал тщательно удифферентовать лодку. Главное же действие происходило в центральном посту. Торпедный офицер Робин Л'Осте-Браун каждые тридцать секунд громко докладывал расчетный пеленг на цель, чтобы при очередном поднятии перископа командир не тратил драгоценные секунды на обозревание горизонта. Элементы движения цели отслеживались сразу с трех сторон: в боевой информационно-управляющей системе, торпедном автомате стрельбы и на штурманским столе – и корректировались при каждом поднятии перископа. И все-таки курс крейсера был определен с ошибкой на десять градусов, но при пуске торпед на траверзных углах и с короткой дистанции это не играло роли.

Всплыв под перископ в 15:51, «Конкэрор» очутился в хорошей позиции (пеленг на цель 42°, курс цели 280°, дистанция 10 кбт, курс лодки 10°), однако курсовой угол оставался еще довольно велик. Чтобы поразить цель, требовалось установить значительный угол поворота в гироскопический прибор курса торпеды. Более предпочтительным же считалось стрелять с нулевым углом гироскопа, чтобы достичь максимальной точности торпедного пуска и свести на нет риск отказа рулей направления на изрядно старом изделии, особенно с учетом того, что холодная вода может отрицательно влиять на смазку, а ее твердение сказывается на работе рулей. Тем не менее, отдав команду «Торпедные аппараты товсь!», Рефорд-Браун в нетерпении уже хотел стрелять, введя «омегу» семнадцать градусов вправо.

Ему помешал старший помощник Тим Макклемент, выкрикнувший со своего места:

– Не стреляйте!

В центральном посту воцарилась неловкая тишина. Все, затаив дыхание, воззрились на старпома. Рефорд-Браун, оторвавшись от окуляров перископа, нервным шагом пересек помещение и смерил возмутителя субординации укорительным взглядом:

– Почему, черт возьми, нет?

– Угол уменьшается.

«В этом состояла моя обязанность как координатора атаки, – объяснял позже Макклемент, – хотя адмирал Херберт впоследствии назвал это довольно дерзким поступком в момент первой со времен Второй мировой войны торпедной атаки»18. Командир лодки не стал возражать. Образовавшуюся паузу он заполнил осмотром горизонта и записью в ЖБД: «Больше ничего на видимости, цель М-04 „Бельграно“ не подозревает о моем присутствии. Выжидаем, когда цель придет на курсовой угол 13° правого борта, после чего будет произведен торпедный пуск с нулевым гироскопическим углом». В иной ситуации подобный педантизм, ради чего лодке пришлось на пять минут дольше оставаться на боевом курсе, мог иметь для нее роковые последствия, но в данном случае ей ничто не угрожало.

Когда цель, наконец, оказалась на залповом пеленге, Рефорд-Браун снова обратился к старшему помощнику:

– Вы не против, если я сейчас выстрелю? – тон его был наигранно учтивым, но вместе с тем не терпящим возражений.

– Продолжайте, сэр! – выпалил Макклемент.

Согласно журналу боевых действий лодки, команда на торпедный залп прозвучала в 15:56:45. Три торпеды Mk.8 mod.4 ушли к цели с трехсекундными интервалами веером с небольшим расстворением. Фактически же Рефорд-Браун командовал трижды, с короткими паузами: «Шестой аппарат – пли!… Первый аппарат – пли!… Второй аппарат – пли!», а сам пуск торпед из-за отказа автоматики производился со стрельбового прибора в первом отсеке. Как вспоминает торпедист Уильям Баддинг: «Штатно торпедная стрельба осуществлялась из центрального поста. К сожалению, на субмарине стоимостью 50 миллионов фунтов стерлингов кнопка не сработала. Так что я получил приказ стрелять в ручном режиме».

«Все торпеды вышли», – доложил Л'Осте-Браун. Командир «Конкэрора» с удовлетворенным видом сложил рукоятки перископа и скомандовал опустить, блестящая стальная труба с негромким шорохом поползла вниз. Секундомер отсчитывал время.

Через пятьдесят семь секунд акустик бесстрастным констатирующим тоном доложил: «Взрыв!» Затем последовало: «Второй взрыв!..» Впрочем, командир, снова поднявший перископ примерно за 15 секунд до первого попадания, и сам мог наблюдать это. Несколько месяцев спустя Рефорд-Браун прокомментирует: «Королевский флот потратил тринадцать лет, чтобы подготовить меня именно к такой ситуации. Было бы крайне обидно, если бы я не справился». Происходившее в центральном посту транслировалось по громкой связи, и когда стало ясно, что торпеды попали в цель, экипаж разразился громкими победными криками. Редфорд-Браун прежде, чем лодка нырнула на глубину, успел увидеть впечатляюще большой, до неба, огненный шар взрыва.

«Оранжевый огненный шар, – записал командир „Конкэрора“, – виден сразу за миделем, на линии грот мачты, вскоре после того, как был услышан первый взрыв. Второй взрыв последовал примерно через пять секунд после того, как я, кажется, видел столб воды в корме, но это мог быть дым от первого. Третий взрыв слышал, но не видел – не вел наблюдение!» После этого все стихло, ставший за прошедшие сутки привычным шум винтов крейсера пропал. Час спустя акустик уходившей на юго-восток лодки услышал пробивавшийся сквозь толщу воды шум тонущего корабля – звуки, напоминавшие скрип несмазанных дверных петель и позвякивание бьющегося стекла. Несколько раз они перекрывались раскатистыми взрывами, принятыми на лодке за действие глубинных бомб. Однако на самом деле аргентинские эсминцы не использовали бомбометы и глубинные бомбы, слышимые взрывы исходили от идущего ко дну крейсера19.

Позже командир лодки поделился впечатлениями, что во время атаки его преследовало ощущение, как будто он выполнял упражнение на учебном тренажере в Фаслейне. Ему пришлось подавить желание попросить стюарда принести чашку чая, когда лодка уходила на глубину, выполняя заученный маневр уклонения от контратаки кораблей охранения, в чем, однако, не было необходимости, поскольку те не пытались ее преследовать. Возвращаться, чтобы атаковать их, он тоже не стал, дав возможность заняться спасением экипажа «Бельграно» и впоследствии прокомментировав: «Не думаю, что миссис Тэтчер поблагодарила бы меня, если бы я перезарядил аппараты и торпедировал два остальных корабля».

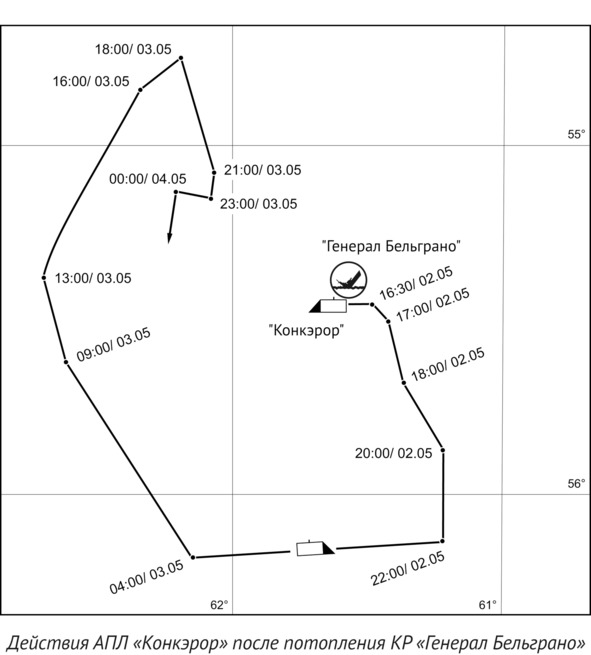

Маневр отрыва выполнялся в восточном и затем юго-юго-восточном направлении. В 18:58 лодка кратковременно всплыла на перископную глубину, чтобы послать донесение в Нортвуд, а в 22:00, уйдя от места торпедирования «Бельграно» примерно на полсотни миль, повернула на W, затем на NNW и NNO, обогнув в течение дня этот район по часовой стрелке, и в конце суток 3 мая вышла на позицию примерно в 30 милях к NW от точки гибели крейсера – как потом писалось, «вернулась на место преступления». Здесь стали прослушиваться шумы аргентинских судов, участвовавших в поисково-спасательной операции. Рефорд-Браун не препятствовал ее осуществлению, но и не оставлял надежды увеличить свой боевой счет.

Больше всего шума производил своими дизелями и винтами полярный транспорт «Баия Параисо», переоборудованный аргентинцами в госпитальное судно. Акустики «Конкэрора» обнаружили его в 03:40 4 мая. Сблизившись для опознавания цели, коммандер Рефорд-Браун с первыми лучами солнца мог лицезреть в перископ большой красный крест на кормовой надстройке транспорта и бортовой номер «B.1»20. Лодка продолжала слежение за ним до следующего вечера. Другой многообещающий контакт, по первоначальной классификации цели – эсминец или военный буксир, при визуальном рассмотрении оказался нейтральным супертанкером. Как сказано в журнале боевых действий лодки, «его современные винты придавали исходящему от него шуму сходство с боевым кораблем». Остальные зафиксированные акустиками контакты были отдаленными и нечеткими. Поэтому, несмотря на получение в 14:55 5 мая шифрограммы COR 204, подтверждавшей разрешение применить оружие против аргентинских эсминцев, Рефорд-Брауну атаковать, по существу, было некого. Утром 6-го числа «Конкэрор» по приказу из Нортвуда покинул ранее назначенный ему район действий между банкой Бёрдвуд и островом Эстадос и направился на север.

Гибель крейсера

На борту «Генерала Бельграно» часы показывали 16:01 (аргентинский хронометраж расходится с британским на три минуты), только что произошла смена вахты, когда его поразили две британские торпеды. Первая разорвала корпус в районе машинного отделения №2, три секунды спустя вторая пришлась между якорным клюзом и погребами башни главного калибра №1. Торпеды имели комбинированный взрыватель. Журнал боевых действий подводной лодки не содержит сведений об установках глубины хода. По характеру полученных «Бельграно» повреждений современные аргентинские исследователи делают вывод, что торпеды шли на глубине меньше осадки корабля и взрывы были контактными.

Третья торпеда, по всей вероятности, прошла перед носом крейсера, но дальше на ее пути оказался эсминец «Ипполито Бушар». В 16:05 на нем отметили сильный подводный удар по левому борту. По воспоминаниям очевидцев, при этом корабль содрогнулся и слегка накренился на борт, как происходит при полном залпе 127-мм орудий. Позже при осмотре подводной части корпуса в нем обнаружилась большая вмятина и течь. Командир эсминца счел, что корабль получил попадание неразорвавшейся торпеды. Впоследствии эта версия была подвергнута сомнению, поскольку за четыре минуты с момента попаданий в «Бельграно» торпеда не могла преодолеть четыре морских мили, отделявшие эсминец от крейсера, а вероятность попадания на такой дистанции крайне мала. Возможной причиной сотрясения назывался гидродинамический удар от взрыва на крейсере21. Сейчас высказывается версия о срабатывании неконтактного взрывателя торпеды на некотором удалении от эсминца.

На «Бельграно» основной урон причинила первая торпеда, ударившая в районе 106-го шпангоута. Произошедший там взрыв имел настолько большую силу, что были пробиты все четыре палубы корабля, в верхней образовалась двадцатиметровая дыра. Очевидцы отмечают, что после попадания торпеды крейсер сильно тряхнуло, словно он наскочил на песчаную мель, после чего резко остановился. Машинное отделение №2 было полностью разрушено, все находившиеся в нем погибли сразу. В смежном машинном отделении №1 погасло освещение и произошла остановка механизмов. Примыкавший с другой стороны зарядный погреб башни главного калибра №4 взрыв не затронул, основное его действие было направлено вверх. Над машинным отделением располагались кают-компании субофицеров и капралов, столовые, а также барное помещение, именуемое «Содовый фонтан». По несчастливому стечению обстоятельств там оказалось полно людей, только что сменившихся с вахты. Взрыв разрушил эти помещения. Потери в личном составе были огромными. Называется число 272 убитых. Остальные, сильно обожженные и раненые, потом с ужасом вспоминали, как прокатившийся по отсекам огненный шар поглотил их товарищей.

Площадь образовавшейся пробоины оценивалась в девяносто квадратных метров. Забортная вода могучим потоком хлынула через нее внутрь корпуса, затапливая отсеки энергетической установки. Корабль практически сразу лишился электроснабжения, для борьбы за живучесть в распоряжении экипажа остались только малопроизводительные переносные средства. Начавшийся пожар из-за быстрого затопления отсеков развития не получил, однако внутренние помещения наполнились удушливым дымом.

Взрывом второй торпеды, попавшей в районе 15-го шпангоута, была оторвана носовая оконечность почти по первую башню главного калибра. В носовых отсеках, к счастью, никто не пострадал, там в этот момент никого не было. Орудийные башни испытали сильное сотрясение, но люди внутри них и погреба боезапаса остались невредимы. Расчет башни №2 осуществлял в этот момент проворачивание оружия, в результате обесточивания она осталась развернутой на правый борт. Носовая переборка устояла и выдерживала напор воды. Кстати, это был не первый за время службы под аргентинским флагом случай потери крейсером носовой оконечности. Аналогичное имело место 15 марта 1956 г. при столкновении «Бельрано» с однотипным кораблем «9 де Хулио»22.

«Я почувствовал, как крейсер сотрясается и скрипит так, как никогда не было ни на одном корабле, – описывает момент попадания торпеды капитан 1 ранга Бонсо в своей книге о гибели „Бельграно“. – Ощущение сравнимо с резким рывком вверх, а затем падением на большую песчаную отмель, в которой утопаешь, будучи не в состоянии двигаться. Несколько секунд до второго взрыва, как будто чтобы осознать, что это не привидевшийся кошмар и что в нас попали две мощные торпеды. За звуками взрывов, сухими, резкими и оглушающими – последовал сильный едкий запах, наполнивший корабль, в то время как он начал стремительно крениться на левый борт. Моей инстинктивной реакцией было выкрикнуть проклятие, которое, несомненно, олицетворяло бы огромную ненависть к тем, кто сделал эту работу, и неуверенность в следующих нескольких мгновениях».

Из полученных пробоин с левого борта корабля в море стали растекаться два больших нефтяных пятна. «С мостика они представляли собой еще более жуткое зрелище, – пишет Бонсо, – напоминая острую кровопотерю при ранении, как будто живое тело истекало кровью».

Капитан 2 ранга Педро Галаси вспоминает, что спал в своей каюте, когда торпеда поразила корабль. Спросонья ему показалось, что это учебные стрельбы из орудий ГК. Но корабль стал ощутимо крениться, а затем его встряхнуло сильным взрывом. Галаси понял, что их торпедировали, и поспешил на мостик, где уже вовсю командовал капитан 1 ранга Бонсо с мегафоном в руках. Поступающие доклады о полученных повреждениях были неутешительными. Для выяснения возможности восстановления электропитания отправился начальник дизель-электрической секции электромеханической БЧ капитан 3 ранга Xорхе Шоттенхайм. Он доложил, что ситуация безнадежна: взрыв торпеды повредил распределительные щиты в машинных отделениях, из двух вспомогательных дизель-генераторов кормовой полностью разрушен, а носовой нельзя соединить с распределительным щитом, находящимся в затопленном отсеке. Запустить главные водоотливные помпы было невозможно, вспомогательные не справлялись, поступление воды приняло неконтролируемый характер. Крен быстро увеличивался. Через десять минут после попадания он составлял 13°, а в 16:20 достигал 21°. В сложившихся обстоятельствах капитан 1 ранга Бонсо в 16:23 приказал оставить корабль.

Характер полученных «Бельграно» повреждений напоминает произошедшее с однотипным крейсером «Хелена» 5 июля 1943 г. в морском бою в заливе Кула. Там тоже была оторвана носовая оконечность, аналогично без угрозы потери кораблем плавучести, а основной удар пришелся немного позади миделя, но торпед туда попало сразу две и более мощных – знаменитых японских 610-мм Тип 93. Аргентинский крейсер же фактически погиб от одной 533-мм торпеды, что ненормально для корабля такой величины даже с учетом его солидного возраста и физического износа конструкций. Кроме того, встает вопрос о причинах возникновения «огненного шара»23. Официальный отчет и воспоминания командира крейсера обходят данную тему. Все это заставляет задуматься относительно степени соблюдения на корабле инструкций по живучести и противопожарной защите.

Источником образования «огненного шара», по-видимому, являлось дизельное топливо, хранившееся в днищевой цистерне между 106-м и 110-м шпангоутами, под отсеком кормового дизель-генератора, почти в аккурат по месту попадания торпеды. Соляр не принадлежит к категории легковоспламеняющихся жидкостей, но его пары при высокой концентрации могут стать причиной взрывного горения. Однако для столь масштабного и разрушительного воздействия требовалось выполнение еще одного условия – чтобы непроницаемые двери, люки и горловины отсеков нижних палуб были, что называется, нараспашку. Этому способствовало нахождение корабля в пониженной боевой готовности. Не исключено также, что кроме проходов с литерами «Y» и «Z» открытыми оказались некоторые двери и люки с литерой «X», которые в море надлежит держать всегда задраенными.

Еще одной причиной быстрого распространения воды по кораблю было практически полное отсутствие борьбы за живучесть из-за возникшей в нижних отсеках паники. Ощутив нарастание крена и задымление, члены экипажа крейсера без приказания оставляли свои боевые посты и спешили из нижних помещений наверх. Чтобы избежать давки, пришлось даже дополнительно открыть часть водонепроницаемых дверей и люков, выходящих на верхнюю палубу. Многие были без верхней одежды и обожжены. Первым выдавали накидки пончо, вторым оказывалась медицинская помощь.

После отдачи приказа «Abandonen la nave»24, который передавался голосом через рупор и вестовыми, поскольку корабельная громкоговорящая связь не работала, на поиски раненых во внутренние помещения направились санитары. Оставление тонущего корабля проходило достаточно организованно, без смятения и суеты. Очевидно, этому были посвящены многочисленные тренировки. На «Бельграно» имелось семьдесят два спасательных плота вместимостью 20—30 человек, установленных по обеим сторонам главной палубы в больших барабанах из стекловолокна. Эти надувные спасательные средства фактически представляли собой утепленную плавучую палатку, позволявшую провести до нескольких суток в открытом море. Они имели высокие борта, крышу, защищающие от непогоды и позволявшие сохранять тепло внутри, внутреннее освещение, были снабжены запасами провизии и воды, а также оснащены средствами связи. Личный состав, выстроившись вдоль бортов, занимал места возле расписанных за ним спасательных средств. Те, чьи плоты оказались уничтожены, распределялись на соседние. Плоты автоматически надувались при спуске на воду, однако перебраться на них при сильном ветре и пятибалльном волнении было непросто. Кому-то это удавалось сразу, другие оказывались в ледяной воде и изо всех сил гребли к ближайшему ярко-оранжевому «островку». Несколько плотов было потеряно в ходе посадки личного состава. На один из них обрушился брашпиль с обрывком якорной цепи, другие напарывались на торчащие рваные куски искореженной носовой оконечности крейсера. Некоторые плоты оказались переполнены, другие, наоборот, пустовали.

Как рассказывает капитан-лейтенант Хуан Хосе Хесус Гомес Менье: «Старшины сбросили контейнер с плотом в море, он надулся, и люди стали занимать места на нем. Сам я остался помогать моему командиру, который отвечал за эвакуацию личного состава в носовом секторе. Мы с ним поместились на последний из остававшихся там плотов. Возможно, он был последним из всех, потому что нам приходилось взбираться на него с борта накренившегося корабля. Но нам не удавалось отвалить от борта, хотя мы пытались грести. Нас прибивало к носу или, вернее сказать, к тому, что от него осталось. В конце концов пришлось прыгнуть в воду, потому что зазубренным металлом плот порвало на части. Я поплыл и стал забираться на другой спасательный плот, и кто-то помог мне в этом. Там нас набралось двадцать семь человек, и я был старшим по званию офицером».

«Все старались отплыть от корабля возможно дальше, – вспоминает наш соотечественник Алехандро (Александр) Беликов, служивший на крейсере в чине младшего лейтенанта25, – так как мы опасались, что при погружении в воду крейсер сделает глубокую воронку и затянет нас на дно океана. Поначалу, от пережитого страха и опасности, я даже не почувствовал холода, хотя вода имела около 2 градусов температуры по Цельсию. Я доплыл до плота, но не мог на него взобраться. У меня уже не было сил, все члены окоченели. Меня втащили на плот мои моряки».

Командир крейсера, как подобает, покинул корабль последним. К 16:40 эвакуация личного состава завершилась, а крен уже превышал 40°. Оставшись в одиночестве на накренившейся палубе, Эктор Бонсо обозревал полным отчаяния взглядом агонию его корабля, не в силах двинуться с места. Но оказалось, он был не один. Субофицер Рамон Баррионуэво не стал спасаться, пока командир не будет в безопасности. Он крикнул: «Вперед, команданте!», затем оба спустились с правого, задранного вверх борта и прыгнули в воду. Оказавшись во власти волн, капитан быстро потерял субофицера из вида и встретился с ним снова больше суток спустя на борту авизо «Франсиско де Гурручага». До ближайшего надувного плота пришлось проплыть около сотни метров, Бонсо сильно замерз и обессилел, пока десяток крепких рук наконец не вытащили его из воды. Примерно в 17:00 ему доложили: «Корабль тонет, сеньор».

«Генерал Бельграно» лег на борт и затем, опрокинувшись, ушел под воду. Один из офицеров, ст. лейтенант Мартин Сгут, имел при себе фотоаппарат и запечатлел последние минуты крейсера. Двадцать восемь моряков считаются погибшими в ходе эвакуации, и таким образом общий счет потерь экипажа достиг трехсот человек. Остальные, наблюдавшие с плотов, как тонет их корабль, в этот трагический момент пели национальный гимн. «Трудно будет найти члена экипажа, – пишет Бонсо, – который не пролил бы слезу, которая может быть гневом, волнением, бессилием, печалью, долгом… Слезы, которые тоже были голосами, но больше походили на эхо, чем на крик горячего горла. Как то, что было слышно среди боли: „Да здравствует Родина! Да здравствует „Бельграно”!».

Координаты места гибели крейсера – 55°24′ ю. ш. 61°32′ з. д. Вскоре после того, как его корпус скрылся под водой, на нем произошла серия взрывов (именно их на «Конкэроре» приняли за сброс эсминцами ГБ), настолько сильных, что некоторые находившиеся на плотах были сбиты с ног. После этого тишина нарушалась только воем ветра, грохотом волн и стонами раненых. Сопровождавшие крейсер эсминцы ушли. Шторм усиливался. Скоро над морем сгустилась ночь.

Действия двух эсминцев после торпедирования крейсера – это отдельная тема. В сочинениях некоторых аргентинских авторов можно прочесть, как «Пьедрабуэна» доблестно преследовал британскую АПЛ, осыпая ее глубинными бомбами. На самом деле «Ипполито Бушар» и «Пьедрабуэна» не стали ни контратаковать подводную лодку, ни спасать экипаж крейсера. Другая крайность выражается в обвинении их командиров в полной некомпетентности и даже трусости. При этом не учитываются фактические, в противоборстве с современной атомной субмариной стремящиеся к нулю, противолодочные возможности старых эсминцев. Совершенный лодкой Рефорд-Брауна энергичный маневр уклонения и отрыва явился слишком большим и незаслуженным комплиментом их боевых свойствам. В отношении же другого упрека, военным морякам со времен гибели крейсеров «Абукир», «Кресси» и «Хог» было хорошо известно, что немедленно идти на помощь получившему удар из-под воды кораблю – не всегда правильное, хотя несомненно очень благородное решение. А командиры «Бушара» и «Пьедрабуэны» еще и имели приказ на этот счет26. Конечно, тут можно возразить, что корабли охранения были обязаны остаться спасать экипаж сопровождаемого ими крейсера, но, как отмечалось, из-за нечеткого доведения командиром отряда их задач капитаны 2 ранга Вашингтон Барсена и Орасио Грасси не считали, что эскортируют «Бельграно». Случайное или мнимое «попадание невзорвавшейся торпеды» в «Ипполито Бушар» явилось дополнительным веским подтверждением намерения противника уничтожить всю аргентинскую корабельную группу. Все это, однако, не снимает с них ответственности за то, что спасшимся с крейсера пришлось целые сутки, а некоторым почти двое, провести на плотах в холодном штормовом море.

По свидетельству очевидцев, в момент торпедной атаки эсминцы, шедшие на значительном удалении от «Бельграно», не имели с ним четкого визуального контакта. Видимость была ограниченной из-за шторма, взаимное расположение кораблей определялось с помощью изредка включаемого радара. Из-за этого «Пьедрабуэна» оказался на 1000 ярдов (5 кбт) впереди назначенной ему позиции в походном ордере и для того, чтобы восстановить ее, совершил полную циркуляцию. Как потом рассказывал один из его офицеров, это позволило избежать попадания торпеды, выпущенной, он не сомневался, непосредственно по его кораблю.