Полная версия

Оружие слабых. Повседневные формы крестьянского сопротивления

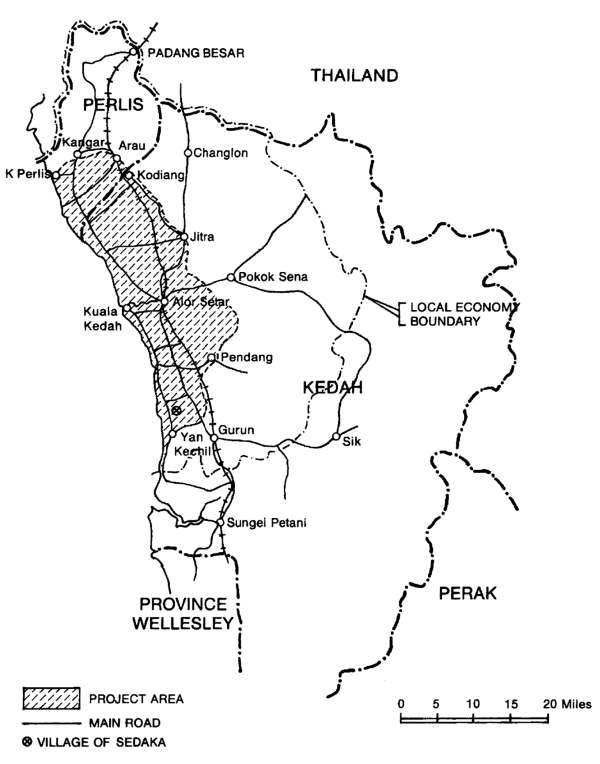

Карта 1. Зона реализации Программы ирригации долины реки Муда на карте полуостровной части Малайзии (отмечена косыми линиями)

Карта 2. Кедах и зона реализации Программы ирригации долины реки Муда (отмечена косыми прерывистыми линиями)

Вторая примечательная особенность истории рассматриваемого нами региона, да и малайской истории в целом, заключается в том, что государство, как правило, не выступало эффективным инструментом эксплуатации крестьянства. Как заключает в своём исследовании доколониальных малайских государств Джон М. Галлик, наиболее распространённой реакцией крестьян на угнетение было «бегство»[161], причём в силу подвижного и пограничного характера малайского общества и ограниченной принудительной силы, имевшейся в распоряжении правителей, это средство обычно было успешным, хотя и болезненным. Например, предпринятые в 1864 году попытки султанского двора мобилизовать принудительный труд (крах) для строительства дороги через Малаккский полуостров спровоцировали массовую эмиграцию на юг, значительная часть работ (если не все целиком) по прокладке огромного канала Ван-Мат-Саман из Алор-Сетара, начатых в 1885 году, была выполнена с помощью оплачиваемых китайских рабочих, несмотря на то, что вдохновителем этого проекта был старший министр (Ментери Бесар) султана. По меньшей мере к концу столетия расширение торговли и рост китайского населения полуострова обеспечили альтернативные источники доходов, в связи с чем в ущемлении малайского крестьянства стало ещё меньше необходимости. Практически все права на сбор податей в Кедахе в это время передавались на основании аукционов предпринимателям, которые затем старались получить прибыль, собирая больше средств, чем составляла арендная плата за эту монополию или «откуп». Самыми значимыми источниками государственных доходов были опиумные и игорные откупы, приносившие более чем втрое больше поступлений в сравнении с пошлинами на экспорт риса-сырца и молотого риса[162]. Поэтому в колониальный период основную тяжесть фискальной политики несли на себе именно бедные китайцы, а не малайские крестьяне. Но, как будет показано ниже, даже после обретения независимости государство – по меньшей мере в фискальном отношении – не слишком обременяло малайское крестьянство. И в этом случае достаточно уникальная модель развития Малайзии во многом позволяла избежать привычной и зачастую жестокой для большинства аграрных монархий борьбы между государством, ненасытно извлекающим принудительный труд и налоги, и крестьянством, которое борется за сохранение своих средств к существованию в неприкосновенности. Даже сегодня фискальная база малайзийского государства в гораздо большей степени держится на экспортно-импортных налогах, акцизах, концессиях и займах, а также на коммерческих сборах, нежели на каких-либо прямых изъятиях у производителей риса. Не будет большим преувеличением утверждать, что современное малайзийское государство зависит от рисоводов в части обеспечения продовольствием и политической стабильности, но не в плане финансовых ресурсов, которые изымаются у крестьян таким способом, что это лишь незначительно влияет на их доходы. Враждебность, подозрительность и недовольство государством едва ли отсутствуют, но, в отличие от других стран Юго-Восточной Азии, за этими настроениями не стоит длительная история прямого угнетения.

К 1970 году численность сельского населения региона Муда заметно превысила полмиллиона человек – подавляющее большинство из них составляли малайцы, которые почти исключительно занимались выращиванием риса. Гораздо меньшее городское население (112 тысяч человек) было разбросано по 19 городским поселениям, где почти в равном соотношении проживали китайцы и малайцы. Ещё задолго до внедрения двойных урожаев политики из Кедаха любили называть свой штат «чашкой риса [рисовыми закромами] Малайзии (джелапан пади Малайсиа)»[163], поскольку этот регион заведомо располагает самыми большими площадями посевов риса среди всех штатов страны и неизменно выступал основным поставщиком этой культуры на внутренний рынок. Коммерческая значимость Кедаха в секторе рисоводства во многом объясняется традиционно высокой урожайностью на единицу площади и сравнительно крупными размерами хозяйств – в совокупности два эти фактора обеспечивают значительный товарный излишек, превышающий потребности самообеспечения производителей. В сравнении с незанятыми в секторе рисоводства доходы крестьянских хозяйств были низкими, но традиционно значительно превышали типовой уровень доходов крестьян, занимающихся рисоводством, в целом по Малайскому полуострову. Развивая один из представленных выше тезисов, можно утверждать, что если бы вам пришлось быть крестьянином-рисоводом где-нибудь в Малайзии, то лучше возможностей для этого, чем на равнине Кедаха, было бы не сыскать.

В силу довольно благоприятных экологических и социальных условий долины реки Муда становится очевидным, что этот регион едва ли был выбран в качестве показательного полигона для демонстрации более впечатляющих форм классового конфликта. Здесь можно обнаружить бедность, но не отчаянную нищету, различные проявления неравенства, но не резкую поляризацию, обременительные рентные платежи и налоги, но не удушающие поборы. Последние сто лет истории Кедаха были наполнены миграцией и бегством крестьян, захватом земель и бандитизмом, характерными для обществ пограничья, а в последнее время к этому прибавились и протесты политической оппозиции – однако здесь не получится отыскать такую же продолжительную историю крестьянских восстаний, как в других частях Юго-Восточной Азии. Одно из преимуществ изучения классовых конфликтов в подобном антураже заключается именно в том, что здесь перед нами нечто вроде сложного случая. Если даже в регионе, где большинство сельского населения, вероятно, живёт лучше, чем всего десятилетие назад, обнаруживается богатая история классового сопротивления, то резонно предположить, что в других рисоводческих территориях Юго-Восточной Азии ненаписанная история сопротивления может быть соответственно более масштабной.

Несмотря на такие преимущества, как хорошие почвы, благоприятный климат и относительное процветание, другие аспекты социальной структуры и экономики равнины Кедаха вызывали беспокойство. Та же почва подходила для выращивания риса, но не слишком годилась для каких-то других занятий – в результате происходило расширение модели монокультуры с сопутствующими ей факторами уязвимости. Несмотря на значительный средний размер земельных наделов (4,0 акра, или 5,6 релонга [1,6 гектара]), большинство крестьян в этом регионе обрабатывали небольшие участки, из-за чего их уровень жизни находился заметно ниже черты бедности, и это же обстоятельство провоцировало ежегодный поток мигрантов в города и на плантации, где можно было найти работу в межсезонье. Выше среднего были не только показатели урожайности, но и доля земель в аренде (35 %), из-за чего многие крестьяне могли лишь с трудом обеспечивать для себя средства к существованию[164]. Почти у половины домохозяйств, занимающихся выращиванием риса, земля, на которой велись работы, находилась в собственности, однако на протяжении последних шести десятилетий таких хозяйств неуклонно становилось всё меньше, поскольку в череде долгов и неурожаев земля мучительно уходила из рук многих крестьян[165].

Отдельные, пусть и не все из этих проблем должна была решить «Программа ирригации долины реки Муда», начатая в 1966 году и заработавшая на полную мощность к 1973 году. В основе этого проекта лежало сооружение двух крупных плотин, водозаборов, магистральных и второстепенных каналов, а также формирование организационной инфраструктуры – всё это должно было позволить получать двойные урожаи риса на площади около 260 тысяч акров [1053 кв. километра]. Как и в других местах, «зеленая революция» в долине реки Муда сопровождалась внедрением новых – быстрорастущих и высокоурожайных – сортов риса, более интенсивным использованием удобрений, новых технологий и механизации, кредитных ресурсов, а также новых каналов переработки и сбыта продукции. К 1974 году в успехе программы были убеждены почти все её главные официальные участники – Всемирный банк, правительство Малайзии и руководство самого проекта. Получения двойного урожая удалось добиться на 92 % территории, охваченной проектом, новые сорта риса были внедрены почти повсеместно, а благодаря новому импульсу для производства этой культуры задача самообеспечения рисом была близка к выполнению. Фрагменты из хвалебного отчёта Всемирного банка, который оказывал проекту основную финансовую поддержку, широко разошлись на цитаты:

«В результате реализации проекта средние доходы крестьянского хозяйства увеличились примерно в два раза, причём как для собственников земель, так и для арендаторов… Если в 1965 году объем производства риса составлял 268 тысяч тонн, то в 1974 году он увеличился до 678 тысяч тонн, а к 1980 году ожидается достижения показателя в 718 тысяч тонн… Благодаря росту занятости в результате реализации проекта безземельные работники и прочие незанятые группы населения получили огромные выгоды… В настоящее время экономическая норма рентабельности составляет 18 % по сравнению с прогнозными 10 % при предварительной оценке[166]. По состоянию на 1974 год проект представляется почти безоговорочно успешным. В таких аспектах, как производство, технологии, занятость и доходы, этот успех подтверждён рядом масштабных исследований»[167].

По состоянию на 1980 год оценка проекта, в особенности с точки зрения занятости и доходов, гораздо менее однозначна, хотя нет сомнений, что без него благосостояние крестьянства в долине реки Муда было бы гораздо хуже как в относительных, так и в абсолютных показателях.

Дальнейшее изложение, по сути, представляет собой попытку установить характер и степень основных изменений в таких сферах, как землепользование, занятость, доходы и институты, которые были прямо или косвенно вызваны «зеленой революцией» в долине реки Муда. Эти изменения могут быть задокументированы – и это уже произошло. Как только перед нами предстанут основные контуры обозначенных процессов, они могут послужить тем исходным материалом, с которым приходится как-то уживаться человеческим персонажам этой мини-драмы.

Многие из впечатляющих перемен, которые состоялись в регионе Муда с момента перехода к получению двойных урожаев в 1970 году, наглядно заметны всякому, кто был знаком с сельской местностью Кедаха прежде. Однако многие из этих изменений связаны не с двойными урожаями, а с одновременными политическими усилиями властей по обеспечению малайцев, проживающих в сельской местности, различными видами инфраструктуры – мечетями, молитвенными домами, электричеством, дорогами, школами, больницами. Другие изменения был обусловлены более непосредственным фактором роста средних доходов, который стал возможен благодаря получению двойных урожаев. Прежде захолустные городки на пересечениях дорог теперь пестрят новыми магазинами и переполненными рынками[168], а на самих дорогах, некогда почти пустынных, началось оживленное движение грузовиков, автобусов, легковых автомобилей, такси, а прежде всего мотоциклов «Хонда 70» – в этих местах они выступают функциональным эквивалентом легендарной фордовской «Модели Т», – которые теперь распространены столь же широко, как и велосипеды[169]. Многие дома, крыши и обшивка которых прежде делались из аттапа, теперь оборудованы крышами из гофрированной жести и обшиты досками[170], а внутри этих домов становится всё больше швейных машин, радиоприемников, телевизоров, мебели, купленной в магазинах, и керосиновых кухонных плит[171].

Сколь бы поразительной ни была визуальная трансформация долины реки Муда, ещё более масштабным был ряд изменений, которые заметны в гораздо меньшей степени. Поскольку речь идёт о катастрофических событиях, которые прежде были в порядке вещей, но теперь стали происходить редко, эти трансформации можно охарактеризовать как благотворное исчезновение. Например, до появления двойных урожаев трети крестьянских домохозяйств в регионе редко удавалось выращивать достаточно риса для обеспечения годового пропитания семьи. И если у таких крестьян не получалось заработать деньги, необходимые для покупки риса на рынке, они были вынуждены питаться тапиокой, кукурузой и маниокой (уби каю) как минимум до следующего урожая. После того, как в регионе случались сильные неурожаи – а таких событий было немало (1919,1921,1925,1929,1930, 1946, 1947, 1949, 1959, 1964 годы), – в таком же положении оказывалось большинство сельского населения, и в этом отношении двойные урожаи стали спасением. Даже мелкие арендаторы, имеющие всего один релонг (0,71 акра [0,29 гектара]) земли, теперь могут выращивать достаточно риса по меньшей мере для того, чтобы прокормить семью, хотя им может отчаянно недоставать денег. Сегодня редкий крестьянин не ест рис дважды в день[172]. Обеспечение полей ирригационной водой и использование удобрений не только привели к определённому повышению урожайности, но и сделали её более надёжной от одного сезона к другому. Однако этот новый сельскохозяйственный режим едва ли можно назвать неуязвимым. Свидетельством тому была состоявшаяся в 1978 году из-за нехватки воды отмена ирригационного сезона, оказавшаяся для крестьян из долины реки Муда болезненным напоминанием о былых временах. Тем не менее даже сельские бедняки уже во многом перестали опасаться, что в будущем останутся без риса.

Судя по отрывочным данным, масштаб такого тесно связанного с неурожаями бедствия, как недоедание, с его неизбежными человеческими потерями – в особенности среди детей – резко сократился, хотя оно и не было ликвидировано. Статистика случаев заболеваний, связанных с качеством питания, и младенческой и детской смертности от соответствующих причин свидетельствуют об их заметном сокращении, которое хорошо коррелирует с прогрессом в получении двойных урожаев[173]. С 1970 по 1976 годы уровень младенческой смертности в долине реки Муда сократился почти вдвое – если прежде он превышал показатели и по Кедаху, и по стране в целом, то теперь был ниже в обоих случаях. Ироничным свидетельством «прогресса» на этой рисовой равнине является следующий факт: если в 1970 году анемия и недоедание были седьмой по распространенности причиной смерти её жителей, то к 1976 году они выбыли из первой десятки, а автомобильные аварии переместились с шестого на второе место.

Ещё одним благотворным исчезновением, которое в значительной степени можно связать с появлением двойных урожаев, стало снижение оттока населения из сельской местности в межсезонье. До 1970 года как временная, так и постоянная миграция были системными характеристиками экономики региона, которые проявлялись в том, что население в долине реки Муда увеличивалось темпами, составлявшими лишь половину естественного прироста, а масштабы оттока населения были самыми высокими среди рисоводческих территорий Малайзии[174]. Кроме того, редкая семья мелких землевладельцев или арендаторов в период между сезонами выращивания риса не отправляла – хотя бы временно – кого-нибудь на заработки, приносившие «живые» деньги. Переход к двойным урожаям принёс временное облегчение и способствовал процессу, который можно назвать «рекрестьянизацией» (repeasantization). Теперь многие селяне впервые смогли позволить себе роскошь оставаться дома на протяжении всего года. Небольшие хозяйства, которые прежде были не в состоянии обеспечивать пропитание в условиях всего одного урожая в год, теперь превратились в жизнеспособные предприятия. Речь шла не только о том, чтобы собирать два урожая с одного и того же участка, но и о возможностях для наемного труда, которые предоставляли два сезона. На руку наемным работникам также сыграли введенные в 1969 году ограничения для трудовых мигрантов из Таиланда и табачный бум в бедном штате Келантан, выступавшем экспортером рабочей силы, – в результате конкуренция за рабочие места впечатляюще сократилась. Однако, как будет показано ниже, эта долгожданная передышка была лишь временной. К 1978 году значительная часть новых рабочих мест, которые появились благодаря ирригация, была уничтожена комбайнами, и принадлежавшие к бедным группам населения региона работники снова отправились в путь.

Если удовольствие оставаться дома крестьяне могли позволять себе недолго, то воздействие двойного цикла рисоводства на землевладение представляется куда более устойчивым. Два урожая в год, более стабильные объемы производства и прекращение беспорядочных колебаний цен на рис-сырец в течение сезона – все эти факторы в большинстве случаев способствовали тому, что крестьяне вырывались из круга долгов, которые после неудачного сезона могли приводить к тому, что их земли доставались кредиторам. Многие крестьяне из долины реки Муда по-прежнему, как правило, берут сезонные кредиты у лавочников и ростовщиков, но такие займы обычно погашаются с каждым новым урожаем и лишь в редких случаях приобретают вид схемы джуал джанджи, которая чревата последующей утратой прав собственности. В результате класс мелких землевладельцев стабилизировался, а процесс пролетаризации в сельской местности замедлился[175].

Отмеченные выше перемены в таких сферах, как доступ к благам цивилизации и потребительским товарам, объем предложения риса, питание, занятость и платежеспособность домохозяйств, можно с полным правом назвать позитивными новыми тенденциями последнего десятилетия в долине реки Муда. Но присутствуют и другие новые тренды, которые можно охарактеризовать как в лучшем случае неоднозначные, поскольку их оценка во многом зависит от того, какое классовое положение вы занимаете. В данном случае наша задача вновь будет заключаться в том, чтобы представить лишь основные задокументированные факты, а их социальная интерпретация будет выполнена ниже, в главе 5. Обращение к ряду статистических показателей по долине реки Муда в целом должно принести определенную пользу, прежде чем мы перейдем на уровень отдельно взятой деревни («передний план»), где подобные данные обретают плоть и кровь.

ЗемлевладениеПервым фактом, знание о котором необходимо иметь применительно к любой ситуации в аграрной сфере, являются способы распределения собственности на основное средство производства – землю[176]. В долине реки Муда это распределение весьма неравномерно (значение коэффициента Джини составляет 0,538), хотя перед нами не та ситуация, которая характерна для латифундий, когда на большей части ландшафта доминируют несколько крупных хозяйств. Кроме того, отсутствуют какие-либо свидетельства того, что после перехода к двойным урожаям распределение прав собственности на рисовые земли стало более неравномерным или концентрированным. Базовая ситуация в этой сфере вкратце представлена в таблице 3.1[177], однако следует помнить, что приведенные в ней показатели охватывают только собственников земель для выращивания риса и поэтому не включают почти 14,6 тысячи «чистых» арендаторов и 8 тысяч домохозяйств с безземельными работниками, на которые приходится 37 % домохозяйств, занятых в секторе рисоводства. Но даже в этом случае обнаруживаются поразительные диспропорции. На крупные наделы площадью более семи акров (10 релонгов [2,8 гектара]) приходится лишь 11 % от общего количества хозяйств, однако они занимают 42 % всех рисовых земель. Именно этот слой относительно зажиточных землевладельцев, наряду с отдельными крупными арендаторами, составляет в рассматриваемом нами регионе ядро класса земледельцев, ведущих коммерческое хозяйство (commercial farming class) – на их долю, возможно, приходится три четверти всего риса, реализуемого в долине реки Муда[178]. На другом конце континуума располагается подавляющее большинство (61,8 %) землевладельцев с наделами, имеющими площадь меньше уровня, необходимого для получения доходов, которые соответствуют черте бедности. Размер владений около 40 % крестьян фактически составляет менее 1,42 акра [0,57 гектара] – для получения дохода на уровне самообеспечения требуется вдвое больше. Эта группа занимает незначительное место в рыночной торговле рисом.

Таблица 3.1. Распределение земель под выращивание риса по размерам наделов, Программа ирригации долины реки Муда, 1975–1976 годы

Вместе с внедрением двойных урожаев стоимость земель для выращивания риса подскочила примерно в пять раз – такая динамика, намного опережающая рост индекса потребительских цен или доходов от выращивания риса, в будущем чревата последствиями для социальной мобильности. До 1970 года у трудолюбивого и бережливого арендатора существовала возможность, пусть и редкая, приобрести небольшой участок земли и за счёт этого улучшить своё положение. Однако при нынешних ценах на землю возможность расширять свои наделы оказалась закрытой практически для всех, кроме самых богатых собственников. Традиционный путь восходящей мобильности – при всех его ограничениях – был совершенно заблокирован.

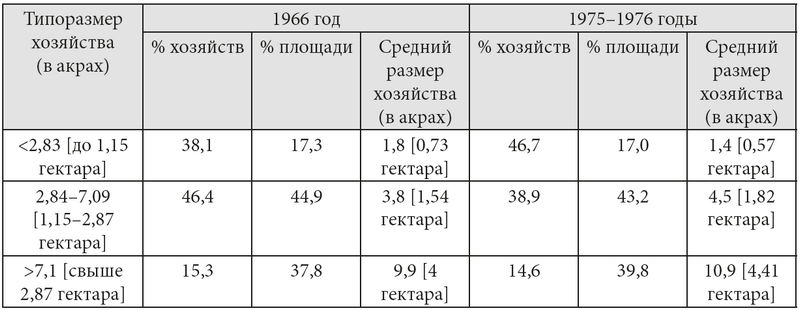

Размеры хозяйствРаспределение площадей эксплуатируемых земледельческих хозяйств является хорошим индикатором доступа (в силу прав собственности или аренды) к главному фактору производства. Соответствующие сравнительные данные до и после внедрения двойных урожаев приведены в Таблице 3.2[179]. Неравенство фактических размеров хозяйств пусть и не столь заметно, как в случае с правами собственности, но всё же очевидно. Мелкие хозяйства, составляющие почти половину домохозяйств в регионе Муда, обрабатывают всего 17 % рисовых земель, тогда как крупные хозяйства, на которые приходится лишь 14 % домохозяйств, претендуют практически на 40 % рисовых земель. Между двумя указанными группами располагается большая прослойка крестьян-середняков, ведущих хозяйство на скромных участках. Наиболее выразительной тенденцией последнего десятилетия является рост доли мелких хозяйств при отсутствии заметных изменений доли земельных ресурсов, которыми они располагают, в связи с чем средний размер мелких хозяйств снизился до исторического минимума в 1,4 акра [0,57 гектара].

Таблица 3.2. Распределение хозяйств по площади земель, 1966 и 1975–1976 годы

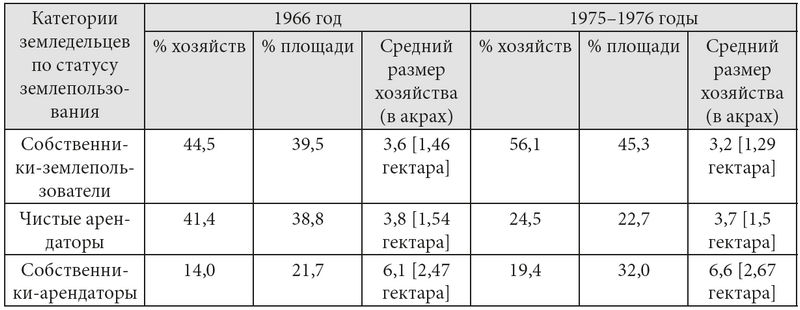

ЗемлепользованиеНо наиболее впечатляющие преобразования состоялись прежде всего в социальных механизмах земледелия. Для землепользования в долине реки Муда одновременно характерны сложность и гибкость. Например, не так уж редко можно встретить крестьян, которые обрабатывают часть собственной земли, сдают в аренду небольшой участок, арендуют ещё один участок и даже время от времени собирают за плату урожай на чужой земле. Тем не менее можно выделить три основные группы землевладельцев: собственники-землепользователи, которые обрабатывают собственную землю; арендаторы в чистом виде, которые берут в аренду все обрабатываемые ими рисовые земли[180]; собственники-арендаторы, обрабатывающие земли, которые как арендуются, так и находятся в их собственности. Как показано в Таблице 3.3, наиболее впечатляющей особенностью моделей землепользования начиная с 1966 года является резкое сокращение доли чистых арендаторов. Имеются определённые свидетельства того, что данная тенденция наблюдалась ещё до внедрения двойных урожаев, однако нет никаких сомнений в том, что она чрезвычайно ускорилась с 1970 года[181]. Если в 1955 году чистые арендаторы были доминирующей группой землепользователей в регионе Муда, то к 1976 году на неё приходилось менее четверти земледельцев, при этом чистые арендаторы обрабатывали менее четверти площадей земли. Данная ситуация свидетельствуют о том, что стремительная ликвидация этого класса происходит у нас на глазах. Общая картина, основанная на данных о размерах хозяйств и землепользовании, говорит о постепенной поляризации: увеличение доли мелких хозяйств (в основном под управлением их собственников), которые способны получать доходы лишь на уровне самообеспечения, повсеместное сокращение арендных отношений и расширение группы владельцев более крупных коммерческих хозяйств. Всё это очень во многих аспектах совпадает с результатами «зелёной революции» в других регионах муссонного пояса Азии[182].

Таблица 3.3. Типы землепользования в регионе Муда, 1966 и 1975–1976 годы

В результате этих структурных изменений в нижней части деревенского социума появился многочисленный малодоходный и единый в своей бедности класс мелких земледельцев, в верхней возник крепкий класс капиталистических хозяев, а между ними находилась по-прежнему значительная группа крестьян-середняков. Дать объяснение этим структурным изменениями непросто. Благодаря двойным урожаям, более высокой производительности и механизации возобновление обработки земли становилось всё более выгодным и оправданным для её владельцев. Это обстоятельство способно помочь объяснению того, почему происходило вытеснение с земли арендаторов, а доля собственников-землепользователей как мелких, так и крупных хозяйств росла. Свою роль сыграла и демография. Несмотря на постоянный отток населения из долины реки Муда, с 1957 по 1976 годы местное население выросло почти на 30 %. За десятилетие, завершившееся в 1980 году, население региона выросло более чем на 18 % и составило 539 тысяч человек. Учитывая то, что площадь земель под рисом за этот период оставалась почти неизменной, рост населения побуждал их владельцев забирать сдававшиеся в аренду земли в пользу своих детей и делить между наследниками участки, которые они раньше обрабатывали в одиночку. Это обстоятельство также способствует объяснению активного распространения мелких хозяйств и сокращения количества арендаторов.