Полная версия

Рабство, театр и популярная культура в Лондоне и Филадельфии, 1760–1850

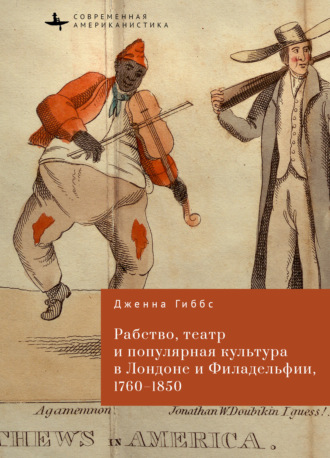

Но гравюра Эдвина и стихотворение Бренигана также передавали идею национального храма Свободы, где темнокожие американцы не имели места или права голоса. По контрасту с картиной Дженнингса, где африканские рабы взывали к Колумбии в ее храме, Эдвин изобразил белого аболициониста, обращавшегося к Колумбии от имени новоприбывших рабов, находящихся за пределами храма. Брениган дал понять, что такое расположение неслучайно: оно делало акцент на посреднической роли белого человека и исключении из дискурса темнокожих людей.

В «Кающемся тиране» он призывал: «Сыны Колумбии, отриньте вожделенья, / Пусть мой пример внушит вам представленье: / Любой тиран способен к покаянью / И в сердце отыскать дорогу к состраданью» [Branagan 1807b: 53, 80]. Таким образом, борьба за отмену рабства оставалась уделом для белых «Сыновей Колумбии». Более того, хотя Брениган в своих «Предварительных заметках» обозначал себя в роли защитника «жизни и свобод сограждан», эти самые сограждане были белыми людьми, нуждавшимися в защите от темнокожих рабов, которые представляли угрозу для Американской республики. Его неистовая оппозиция решимости чернокожих рабов обрести собственную «жизнь и свободу» отчасти была вызвана событиями на Сан-Доминго – в бывшей французской колонии, где восстание рабов в 1793 году привело к созданию независимой темнокожей республики Гаити в 1804 году. Брениган опасался «анархии и междоусобных беспорядков» в случае нового «Сан-Доминго». На этом основании он настаивал на следующем:

Работорговля в Американской республике… для государственной политики есть то же самое, что желтая лихорадка для отдельного человека. Каждое рабовладельческое судно, прибывающее в Чарлстон, для нашей нации есть то же самое, чем был греческий деревянный конь для жителей Трои. Участь Сан-Доминго исчерпывающим образом демонстрирует правоту этого предположения [Там же: 51].

Для Бренигана как рабы, так и свободные темнокожие люди представляли угрозу для расовой гармонии, потенциальную отраву для белой государственной политики.

Брениган реагировал не только на работорговлю, но и на белых беженцев с Сан-Доминго, которые заполонили Филадельфию, рассказывая истории о резне и кровопролитии. Беженцы привозили своих рабов, ошибочно полагая, что смогут обойти закон Пенсильвании, согласно которому любые рабы, попадавшие на территорию штата, становились свободными людьми через шесть месяцев пребывания там. Эти новоприбывшие увеличили темнокожее население Филадельфии и выделялись на фоне остальных, так как были либо смуглыми франкоязычными креолами, либо темнокожими людьми из племен ибо и йоруба, родившимися в Африке. Они также часто фигурировали в судебных реестрах, где оказывались по обвинениям в заговоре или неповиновении своим хозяевам [Nash 1998: 56–57]. Эти хорошо заметные, мятежно настроенные рабы-иммигранты подогревали страхи белых горожан, опасавшихся, что они будут подстрекать к насилию свободных темнокожих людей, родившихся в Филадельфии [Там же: 52, 60–62].

Опасливые реакции Бренигана и других белых филадельфийцев на беженцев с Сан-Доминго имели место на фоне гораздо более масштабных драматических событий, связанных с Французской революцией. После 1793 года, когда ужасы якобинского террора стали очевидными для всех и разразилась война между революционной Францией и Великобританией, интерес к революции заметно поубавился даже среди шумных театралов из простонародья [Nathans 2003: 78–81]. Уильям Маккой заметил:

Послереволюционные эксцессы во Франции, включая Марата, Дантона, Робеспьера и других… в конце концов оказали отрезвляющее воздействие на публичный энтузиазм мятежных театралов. От громогласных призывов по всему залу с требованием исполнить «Карманьолу» или «Марсельезу» осталось лишь полдюжины голосов. Наконец, однажды вечером спонтанное и одновременное шиканье подавляющего большинства зрителей… отправило этих завсегдатаев в театральное небытие [McKoy n. d., 2: 33–34].

Согласно Маккою, революционный террор явил Францию в таком варварском виде, который не могли переварить даже плебейские обитатели театральной галерки. Впоследствии, продолжает он,

внезапно избавившись от пристрастия к французским революционным песням и мелодиям, общественное мнение поспешило заполнить [пустоту] новой национальной песней «Славься, Колумбия, счастливая земля», написанной в 1798 году филадельфийцем Джозефом Хопкинсоном (сыном Фрэнсиса Хопкинсона) и положенной на музыку «Президентского марша» [Там же: 34–35].

Филип Файль написал «Президентский марш» для инаугурации Джорджа Вашингтона в 1789 году; впоследствии его регулярно исполняли марширующие оркестры по торжественным случаям, таким как празднества в честь Дня независимости 4 июля. Джозеф Хопкинсон положил на эту популярную мелодию свои стихи 1798 года с намерением поддержать американское единство во время войны между Францией и Великобританией.

Вопреки же утверждению Маккоя, что все театралы отвергли французские революционные песни, даже после того, как сенсационные новости о «большом терроре» достигли Филадельфии, симпатии американцев оставались неоднозначными. Демократические республиканцы продолжали сочувствовать Франции, тогда как федералисты в большей мере поддерживали Великобританию. В стихотворении «Славься, Колумбия» Хопкинсон обращался к революционному опыту в качестве объединяющего воспоминания и призывал «героев, сражавшихся и проливавших кровь во имя свободы» быть «вечно благодарными» за независимость. В бравурном рефрене звучал страстный призыв к политическому единству: «В твердом единстве / Сплотимся вкруг нашей свободы, / Будем, как братья, / И мир обретем для народа». Несмотря на призыв Хопкинсона и распоряжения театральных управляющих (федералистов, выступавших на стороне Англии в ее войне с Францией), которые предписали оркестру играть «Славься, Колумбия», «Марш федералистов» Рейнагла и другие патриотические песни, узкопартийные раздоры по поводу Французской революции продолжались с конца 1790-х годов до начала XIX века.

Эти распри, в которых мятеж на Сан-Доминго служил лакмусовой бумажкой, проявились во время национального аболиционистского съезда, состоявшегося в Филадельфии в 1797 году, – ежегодного сбора антирабовладельческих обществ на уровне штатов начиная с 1794 года – с целью привлечь внимание «к принципам Американской революции и неуместности рабства в стране, которая основывает свою свободу на правах человека»50. Драматург Уильям Данлэп, один из делегатов, выступавших за постепенную отмену рабства, высказывал резкое несогласие с Бенджамином Рашем, Робертом Паттерсоном и другими, кто призывал к немедленному освобождению рабов. Паттерсон восхвалял решение французского Национального конгресса 1794 года, отменившего рабство в заморских колониях страны, и ратовал за сходную «моментальную и полную отмену рабства в южных штатах». Раш соглашался с ним, но шел еще дальше. Согласно Данлэпу, Раш «с энергичным восторгом повторял изречение, приписываемое [французскому аболиционисту] Кондорсе51: “Пусть лучше сгинут колонии, нежели мы отступим от нашего принципа”». Данлэп и другие сторонники постепенной отмены рабства приходили в ужас от этого. Они интерпретировали обращение Раша к «принципу республиканских прав» Кондорсе как легитимацию разделения Севера и Юга, чтобы покончить с рабством [Dunlap 1930, 1: 120–122]. Но еще более глубокое опасение для них состояло в том, что внезапное освобождение приведет к насильственному возмездию бывших рабов за притеснения со стороны их бывших хозяев. Как объяснял Данлэп британскому поборнику аболиционизма, немедленное освобождение «разрушит единство» Соединенных Штатов и «навлечет смерть и несчастье на тысячи людей», как это было на Сан-Доминго [Dunlap 1930, 1: 119].

Эти алармистские опасения продолжали существовать даже в 1807 году, когда Брениган писал своего «Кающегося тирана», хотя к тому времени национальная политическая сцена изменилась. Федералисты лишились власти: Томас Джефферсон и его демократические республиканцы одержали победу на президентских выборах 1800 года. Однако смена президентской политики не изменила страхи многих американцев, что отголоски Французской революции и восстания на Гаити подстегнут фракционные распри и распространят «заразу» (как ее называл Брениган) рабских мятежей на южные штаты. На Севере этот страх усугублялся громадным приростом свободного темнокожего населения. В 1800 году в Филадельфии насчитывалось 6436 темнокожих людей, 55 из которых все еще находились в рабстве. К 1810 году численность свободного темнокожего населения в городе возросла до 9656 человек, лишь трое из которых оставались рабами. Отчасти этот прирост был результатом закона о постепенной отмене рабства, принятого в Пенсильвании, но также из-за того, что город стал магнитом для темнокожих мигрантов, привлекаемых его процветающей портовой экономикой и репутацией аболиционизма и филантропии. Беглые рабы с Юга, освобожденные рабы из сельской Пенсильвании и северных штатов, а также отпущенные невольники из Делавэра, Виргинии и Мэриленда, где хозяева смягчили ограничения, стекались в Филадельфию [Nash 1988: 135–139].

Освобожденные рабы принимали весьма заметное участие в городской жизни, основали целый ряд церквей и других учреждений. В 1790-е годы Абсалом Джонс и Ричард Аллен основали африканскую епископальную и африканскую методистскую церкви соответственно, отчасти в ответ на сегрегацию со стороны возглавляемой белыми людьми методистской церкви Сент-Джорджа, но также из-за усиливавшегося желания иметь собственные церкви. Свободные темнокожие филадельфийцы также учреждали филантропические и просветительские общества, такие как Общество свободных людей с небелым цветом кожи для пропаганды воспитания и школьного образования детей африканского происхождения, благотворительные общества помощи бедным, а кроме того, – поскольку темнокожим был закрыт доступ в белые масонские ложи – основали собственные52. Эти учреждения в равной мере привлекали внимание местных жителей и путешественников. Павел Петрович Свиньин53, секретарь русского генерального консула в Соединенных Штатах, интересовался жизнью свободных американских темнокожих людей и описывал ее в своих картинах и путевых заметках [Jeffery 1942]54. Живший в Филадельфии с 1811 по 1813 год Свиньин написал серию акварелей, запечатлевших повседневную жизнь горожан с любым цветом кожи. Он обратил внимание на новые учреждения для темнокожих в таких картинах, как «Темнокожие методисты проводят молитвенное собрание» (1811–1813), где изобразил сцену экстатического религиозного энтузиазма и одновременно оставил неизгладимое свидетельство формирования «черных церквей» в Филадельфии XIX века.

Для Бренигана это заметное присутствие темнокожих людей в городской жизни было угрозой республиканскому строю. С его точки зрения, эта угроза была представлена не только призраком мятежа бывших рабов, но и самим присутствием людей африканского происхождения. В своем антирабовладельческом памфлете «Вступительное эссе об изгнанных сыновьях Африки» 1804 года он утверждал, что «угнетенные африканцы» не являлись от природы «низшим видом людей», но они «деградировали» в результате порабощения [Branagan 1804: 100–101, также см. Dedication]. Издание его памфлета даже было профинансировано Ричардом Алленом, пастором африканской методистской церкви [Nash 1988: 178]55. Но представления Бренигана о темнокожих американцах были полностью изложены в его следующем тексте «О серьезных возражениях, адресованных гражданам северных штатов» (1805), где он предлагал выселить свободных темнокожих американцев за пределы республики. В похотливых выражениях Брениган расписывал ужасы расового кровосмешения, которое непременно должно было произойти в том случае, если «освобожденные черные мужчины» (описываемые им как гиперсексуальные особи) останутся в городе, чтобы «охотиться» на белых женщин, плодя «полукровок и мулатов». Он также утверждал, что темнокожие люди были тяжким бременем для Филадельфии, так как многие из них пребывали «в нужде и лишениях», поэтому присутствие «мстительных негров» на городских улицах представляло явную угрозу [Branagan 1805a: 17–18, 73]. Таким образом, Брениган полагал: будет идеально «поселить чернокожих на далеком острове за пределами наших территорий». Признавая, что было бы «жестоко и несправедливо» изгнать их из обеих Америк, он предложил переселить свободных темнокожих граждан «в самую отдаленную часть Луизианы»: она находилась «примерно в двух тысячах миль от нашего населения… дальше, чем некоторые части Европы». Брениган требовал, чтобы «свободная страна, чей девиз есть свобода, добродетель [и] независимость» покончила со своим «противоречием американским идеалам», но не распространяя убежище храма Свободы на темнокожих американцев. «Драгоценный оплот нашей свободы… не только находится в опасности, но и разрушается», заключал он, и единственный способ устранить «противоречие республиканским идеалам» – очистить храм Свободы от «вредоносных примесей… ради священной цели» [Там же: 17–18, 22–25, 36–37, 51–52].

Отмена работорговли и День освобождения Колумбии

Гражданские ритуалы и театральные постановки отражали некоторые идеи, сформулированные Брениганом в печатном виде. Он не был одинок в своем желании отлучить темнокожих людей от белой государственной политики, и одним из способов воплощения этого желания в действительности был запрет на участие в гражданских представлениях для темнокожих филадельфийцев, которые раньше не сталкивались с подобными препятствиями. Начиная с Большого федерального парада 1788 года темнокожие горожане участвовали в ежегодных празднествах в честь Дня независимости с шествиями и представлениями храма Свободы на подвижных платформах. Но 4 июля 1805 года, в канун отмены работорговли, толпа белых оттеснила темнокожих горожан, хотевших поучаствовать в параде. Это насильственное отлучение темнокожих людей от сферы публичных праздников отчасти было возмездием за эпизод, имевший место в предыдущем году. Четвертого июля 1804 года несколько сотен молодых темнокожих парней сформировали подразделения на военный манер и промаршировали по улицам, избивая белых горожан. Когда они снова собрались на следующий день, то пристали к группе белых мужчин, угрожая «показать им СанДоминго»56. Эти события (а также, возможно, попытка мятежа Габриэля в Виргинии в 1800 году) сыграли свою роль и усилили беспокойство белых филадельфийцев, которые, по выражению Бренигана, боялись «мстительных негров на городских улицах». Насильственное отлучение темнокожих филадельфийцев от праздничных мероприятий в честь Дня независимости было одной из причин, в силу которых афроамериканский пастор Абсалом Джонс выступил за празднество Дня освобождения, отмечавшего отмену работорговли. В 1787 году, посреди жарких дебатов о месте рабства в новой республике, конгресс принял компромиссное решение, согласившись покончить с зарубежной работорговлей в течение двадцати лет. Запрет вошел в законную силу первого января 1808 года. «Благодарственная проповедь», произнесенная Джонсом в тот день с кафедры африканской епископальной церкви Св. Фомы, опиралась на книгу Исхода и сравнивала американское рабство с освобождением израильтян от египетского рабства. Он провозгласил, что закон об отмене рабства является шагом к освобождению афроамериканцев и спасению для Африки. Джонс призвал своих прихожан «объединиться в благодарственной молитве всемогущему Богу ради завершения Его благих дел для… африканских братьев» и попросил их «быть благодарными… благодетелям, как аболиционистским обществам, так и отдельным людям». Потом, намекая на недавно принятый британский закон об отмене рабства, он обратился к прихожанам с просьбой «молить Господа о распространении на все европейские народы такого же духа гуманности и справедливости, каким Он наделил британскую и американскую нацию». Джонс завершил проповедь следующими словами: с сегодняшнего дня «первое января, день отмены работорговли в нашей стране, будет отмечаться как день публичного благодарения за эту милость» [Jones 1808]. Следующее первое января было годовщиной отмены работорговли, а также провозглашения гаитянской независимости в 1804 году. Новогодние празднества темнокожих людей в День освобождения создали коллективный противовес белым общественным ритуалам в честь Дня независимости, от которых первые были отстранены [Davis 1975: 45–46].

Несмотря на отстранение от гражданского чествования храма Свободы, филадельфийские темнокожие горожане по-прежнему надеялись на будущее, где их свободы и гражданские права будут гарантированы в конституции Колумбии. Майкл Форчун ясно дал понять это. Будучи прихожанином епископальной церкви Св. Фомы, Форчун написал «Новогодний гимн», восхвалявший запрет на африканскую работорговлю в США, который был опубликован вместе с «Благодарственной проповедью» Абсалома Джонса. Название этого гимна сопровождалось аннотацией: «Исполнено в африканской епископальной церкви Св. Фомы 1 января 1808 года» [Fortune 1808]57. В тексте гимна Форчун подтверждал убежденность Джонса в том, что отмена рабства будет спасением для Африки, и славил «Всевышнего, который благосклонным отчим взором / Призрел беспомощность несчастных африканцев». Форчун благодарил «народы, что… восстановили / Господние права для всех людей». Как и Джонс, Форчун восхвалял британский закон об отмене рабства наряду с американскими законами. Для этого он обращался к атлантическим богиням Свободы: «Народы вняли строгому Его призыву, / Британия любезную свободу нам дает, / Колумбия снимает тяжкие оковы / И сладкие плоды нам раздает».

Стихи Форчуна свидетельствуют о том, что темнокожие филадельфийские аболиционисты в своих песнях, прозе и постановках пользовались во многом теми же образами и метафорами, что и белые. Тем не менее Форчун освоил образ богини Свободы в более радикальном смысле. Говоря о том, что «Колумбия снимает тяжкие оковы» и раздает «сладкие плоды» свободы, он рассматривает ее как эмблему освобождения от рабства. Его Колумбия была гораздо более активной, чем у большинства белых аболиционистов, которые обычно изображали ее как поощрительницу освобождения, в соответствии с идеализированным образом белой республиканской матери, награждавшей за гражданские добродетели своих сыновей. Разумеется, это должно было стать осознанным выбором, подчеркивавшим способность к освобождению, – проявлением оптимизма насчет потенциала молодой нации сдержать обещание равных прав и свобод для всех людей, несмотря на распространение рабского труда, растущей враждебности к темнокожим филадельфийцам и все более жестоких репрессий по отношению к мужчинам и женщинам с небелым цветом кожи. На самом деле «сладкие плоды» свободы Колумбии едва ли вообще были дарованы темнокожим людям. Но призыв Форчуна к богине Свободы иллюстрировал его убежденность в том, что принцип гражданских свобод, лежавший в основе ее храма, должен был распространиться на темнокожих американцев. Предположительно, в этом духе прихожане церкви Св. Фомы исполняли гимн Форчуна и маршировали на парадах в День освобождения.

Театральные представления и политические свободы Колумбии

На контрасте с торжествами в честь отмены рабства среди темнокожего сообщества и с восхвалениями Форчуна, обращенными к аболиционистским деяниям Британии и Колумбии, когда белые филадельфийцы изображали Колумбию в ее храме, они вообще не упоминали об отмене рабства. В постановке «Дух независимости», дебютировавшей в Новом театре на Честнат-стрит 26 декабря 1807 года (в канун отмены работорговли), богиня и ее храм использовались как символы героизации обретения независимости, а не освобождения от рабства. Эта пьеса вывела Колумбию из печати и воплотила ее на театральной сцене. Постановка сопровождалась песнями, танцами и огромным изображением с задней подсветкой, которая, согласно театральной программе, занимала «16,5 квадратного метра холста с центральным изображением Духа Свободы в обрамлении храмовой арки, предержащего союзное оружие вкупе с древними и современными военными трофеями. С правой стороны его поддерживает богиня мудрости, держащая копье и щит, а с левой – богиня правосудия с весами в руках»58.

Разумеется, белые и темнокожие филадельфийские театралы, знакомые с Колумбией как национальной эмблемой освобождения, без труда вчитывали в постановку аболиционистский подтекст, подчеркнутый именно что демонстративным отсутствием персонажей, изображавших рабов. Вероятно, это было особенно справедливо для темнокожих зрителей, составлявших изолированное меньшинство среди преимущественно белой аудитории Нового театра. В 1780-х и 1790-х годах небелые посетители были равномерно перемешаны с белыми в посадочных зонах и включали в себя как свободных людей вроде парусных дел мастера Джеймса Фортена, так и рабов59. Даже двое невольников Джорджа Вашингтона посещали театр, пока они с Мартой оставались дома [Wiencek 2003: 219]60. Но в начале XIX века темнокожие зрители в общем и целом были оттеснены на галерку [Grimsted 1968: 52]. В точности так же, как белые постановщики прогнали рабов из храма Колумбии в «Духе независимости», театральные управляющие удалили темнокожих зрителей с так называемых белых посадочных мест в зале, в очередной раз лишая их полноправного представительства в общественной сфере и демонстрируя, что постановки должны соответствовать вкусам и запросам белых филадельфийцев.

Не только театральные декорации, но и песни с танцами из «Духа независимости» артикулировали это намерение. Музыкальные номера первоначально были созданы для пьесы Уильяма Данлэпа «Слава Колумбии: ее ополчение» (1807), прославлявшей белых отцов-основателей и их утопические рассуждения о свободе без единого упоминания рабства. Пьеса была поставлена в честь покойного Джорджа Вашингтона и Дня независимости. В театральной программе от 5 июля 1807 года (день премьеры «Славы Колумбии») описан холст, впоследствии появившийся в постановке «Духа независимости»:

В годовщину независимости Соединенных Штатов театр на Честнат-стрит в честь этого дня будет украшен эмблематической полупрозрачной картиной, олицетворяющей Свободу, Колумбию и Правосудие, в то время как на сцене будет представлена историческая пьеса, основанная на интересном событии в период Американской революции, под названием «Слава Колумбии: ее ополчение»61.

В театральных программах «Славы Колумбии» или «Духа независимости» нет имени художника, но наиболее вероятным кандидатом является Томас Салли, так как он был штатным живописцем в Новом уличном театре Данлэпа, где в 1806 году состоялась премьера «Славы Колумбии», перед переездом в Филадельфию в 1807 году [Dunlap 1834: 246]. Хотя этот холст не сохранился, картина без названия Генри Дина, созданная примерно в то же время, имеет разительное сходство с подробными описаниями из театральных программ (рис. 3).

Рис. 3. Генри Дин, без названия (1807). Гравюра Дина имеет разительное сходство с описанием подсвеченного «полупрозрачного холста», использовавшегося в декорациях постановки «Духа независимости» в Филадельфии в 1808 году. Сходство предполагает, что богиня Свободы, греко-римские фигуры и предыдущие президенты были общими символами для молодой нации. С учетом того что на более ранних изображениях (см. рис. 1 и 2) представлены африканские рабы, которые обращаются к богине с мольбой об освобождении, отсутствие рабов на гравюре Дина и сходной театральной декорации для постановки «Духа независимости» бросается в глаза. Работа предоставлена картинной галереей Йельского университета, коллекция Мэйбел Брэйди Гарван

В пятиактной исторической драме с участием генерала Вашингтона, майора Андре и предателя Бенедикта Арнольда революционный язык рабства, свободы и тирании использовался для прославления Джорджа Вашингтона и американской независимости. Постановка завершалась победой американцев при Йорктауне и заключительной речью Вашингтона. Последние слова генерала были обращены к «храбрым согражданам» и призывали их убедиться в том, что «дух, ободрявший сыновей Колумбии, останется чистым и незамутненным». Пока Вашингтон произносил речь, на сцену опускался подсвеченный холст «Духа Свободы» [Dunlap 1817]62. Зрители без труда находили ассоциации между символикой храма и героическим превознесением основателя страны. Действительно, на портретах Вашингтона часто присутствовали античные эмблемы, такие как орел, лавровый венок и классический фригийский колпак на острие меча [Jacobs 1977: 115–137, особенно 117–118]. Представления «Славы Колумбии» и «Духа независимости» завершались «характерным танцем в храме Свободы», а также декламацией или пением композиции «Знамя независимости» в исполнении актера, игравшего роль Духа Свободы63.

В дополнение к прочной связи с публичными гражданскими празднествами в День независимости, представление Колумбии в ее храме Свободы в Новом театре также могло наводить на мысль о символах франкмасонства. На само́м холсте почти определенно не было официальных масонских эмблем, так как братство вольных каменщиков запрещало несогласованное использование масонских регалий в постановках или на выставках [Bullock 1996: 154]. Тем не менее в общем и целом конструкция храма, с его портиком и колоннами, напоминала масонскую архитектуру. Разумеется, то же самое можно было сказать о других многочисленных изображениях и представлениях храма Свободы, включая аболиционистские. К примеру, картина «Свобода, демонстрирующая искусства и науки» Сэмюэла Дженнингса изобиловала известными масонскими символами, такими как колонны, архитектурные инструменты и глобусы [Carpenter 1985: глава 3]. Сходным образом масонские мотивы присутствовали в конструкции храма Свободы франкмасона Пила, созданного для парада федералистов в 1788 году, а также его скульптуре Колумбии под названием «Дух Америки» (1788), где, как и на картине Дженнингса, использовались масонские аллюзии: Колумбия указывала на сельское хозяйство, торговлю, искусства и науки [Sellers 1969a: 99; Sellers 1969b].