Полная версия

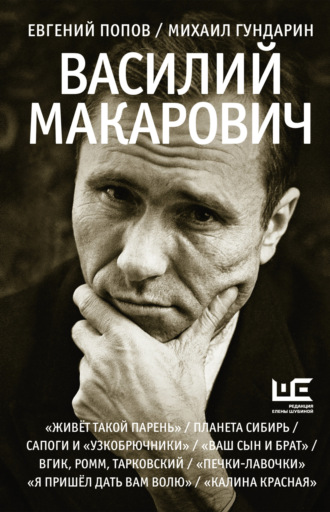

Василий Макарович

М.Г.: И опять Мария Сергеевна пошла против мнения семьи будущего мужа. Куксины рассуждали просто – столько девок кругом, а Павел, видный жених, выбрал сибулонку с двумя детьми! Видимо, поэтому семья и переехала из Сросток – сначала в райцентр, потом в Бийск. Кстати, по инициативе энергичной Марии Сергеевны. Во-первых, как писала Наталья, «мама узнала, что в Бийске есть годичные курсы кройки и шитья, и ей очень захотелось научиться шить». Ну а во-вторых, в Сростках ей, вероятно, было не вполне комфортно – та же семья Шукшиных ей так до конца и не простила отказа от родного мужа Макара Шукшина (как это было расценено ими). Повторим, что о гибели мужа Мария Сергеевна узнала только в 1956-м.

Потом, уже перед войной, вернулись обратно в Сростки. Отсюда Куксин и ушёл на фронт в 1941-м.

Как жили между собой Мария и Павел? По деревенским меркам, наверное, неплохо; шумных скандалов вроде не наблюдалось. К детям Павел Куксин относился хорошо.

Автор книги о Шукшине, барнаульский журналист и писатель-краевед Сергей Тепляков приводит любопытное свидетельство местных жителей. Софья Матвеевна Пономарёва, соседка Шукшиных, рассказывала, что Мария Сергеевна ревновала мужа, которому по работе (он был заготовителем кож) часто приходилось ездить по округе, устраивала целые сцены:

Приедет он назад. Она начинат его и начинат. Мария Сергеевна: ты там у женщин был. Она ревниста была. Хуу, чо делала: «Собирайся и уходи». Он счас соберётся, к родителям уйдёт, Павел. Ночует там ночь, она пойдёт к нему: «Пойдём, Павел, пойдём». Опеть дружно с ей живут.[20]

Обратите внимание: жена выгоняла мужа из дома к его родителям! Не очень типичная для деревни ситуация.

Однажды Мария Сергеевна, придя с работы домой и застав мужа выпивающим с гостем, другим заготовителем, смела со стола всю посуду. «Она карахтерна была», – вспоминала Софья Матвеевна. Хорошее определение, очень подходящее матери Шукшина!

При этом Куксин о детях не забывал, в том числе – о ершистом пасынке. Наталья вспоминала:

Павел Николаевич работал заготовителем кож, ездил по сёлам на лошади и, возвращаясь, всегда привозил нам сладости. Больше всего мне нравились баночки с леденцами. А Вася демонстративно отказывался от подарков, делая вид, что он от него ничего не возьмёт, так что обе баночки доставались мне. Но когда мы оставались одни, Вася изображал такую просящую мину, что мне становилось его жаль, и я делилась с ним лакомством.[21]

Е.П.: Да, Павел, видно по всему, тоже хороший мужик был, не хуже Макара…

Он ушёл на фронт – в числе первых, в июле 1941-го. Мало из них, того первого призыва, уцелело. Вот и он – пропал без вести под Москвой…

М.Г.: А вот сон, приснившийся Марии Сергеевне перед отправкой отчима Шукшина на фронт:

Как забрали наших мужиков, то их сперва здесь держали, а потом в Бийск вон всех отвезли – в шалоны (эшелоны. – М.Г.) сажать. Согнали их туда – видимо-невидимо! Ну, пока их отправляли партиями, мы там с имя жили – прямо на площади, перед вокзалом-то, больша-ая была площадь. Дня три мы там жили. Лето было, чего же. И вот раз – днём! – прикорнула я, сижмя прямо, на мешок на какой-то голову склонила да и задремала. А он рядом сидел, отчим твой, Павел-то. И только я задремала, вижу сон. Будто бы мы с им на покосе. А покос вроде не колхозный, а свой, единоличный. Балаган такой стоит, таганок возле балагана… Сварила я похлёбку да даю ему попробовать: «На-ко, мол, опробуй, а то тебе всё недосол кажется». Он взял ложку-то, хлебнул, да как бросит ложку-то, и даже заматерился, сердешный. Он редко матерился, покойничек, а тут даже заматерился – обжёгся. И я сразу и проснулась. Проснулась, рассказываю ему, какой сон видела. Он послушал-послушал да загрустил… Аж с лица изменился, помутнел (побледнел). Говорит печально: «Всё, Маня… Неспроста этот сон: обожгусь я там». И – обжёгся: полгода всего и пожил-то после этого – убило.[22]

Конечно, Мария Сергеевна горевала – но надо было жить дальше. И хотя бы в психологическом плане она с детьми себя изгоем на этот раз не чувствовала. Вдова фронтовика – не сибулонка. «На фронт из села ушло 466 человек, а вернулось 230, неполная половина», – такие данные о Сростках приводит Сергей Тепляков. Хотя то, что сообщили о Павле – пропал без вести, – всё же не было однозначным: иногда такие люди возвращались…

Е.П.: Так и из тюрем и лагерей тоже возвращались. Но рассчитывать на это Мария Сергеевна не могла. За пропавшего без вести даже пенсии не полагалось. А вдруг он в плену или у Власова? Так что курсы кройки и шитья Марии Сергеевне явно пригодились.

Нелегко пришлось в военные годы жителям сибирской деревни! Вот характерный штрих к тем временам из воспоминаний Надежды Ядыкиной (Надежда Алексеевна Ядыкина (Куксина) – дальняя родственница писателя (в четвёртом поколении, по линии Поповых), создатель первого школьного музея В.М.Шукшина в селе Сростки, открытого в 1976 году.), сверстницы Васи:

Ранним утром наши мамы выходили на улицу, смотрели, где идёт дымок из трубы, и шли туда с шуфелем (совком) за горящим кизяком, чтобы разжечь свою печь. Ведь спичек-то не было.[23]

Что интересно – даже в послевоенную пору, когда одиноких женщин было куда больше, чем мужиков, к Марии Сергеевне снова приходили сваты! Однако в третий раз замуж она так и не пошла. «Раз, говорит, мне бог дал вдовой жить, буду вдовой. Одна буду растить детей», – вспоминала её сестра Анна Сергеевна Козлова.

Исследователи находят эхо этого сватовства в рассказе Шукшина «Племянник главбуха»: Витька, тринадцатилетний мальчишка, вдруг узнал, что мать собралась замуж, приехал к ней, спросил. Она сначала всё отрицала, а потом «села к столу и заплакала. Плакала, и сама не понимала отчего: от радости ли, что сын помаленьку становится мужчиной, от горя ли, что жизнь, кажется, так и пройдёт… Так и пройдёт». Так и прошла.

А ещё вспомните великолепный фильм Германа Лаврова и Станислава Любшина «Позови меня в даль светлую» (1977) по одноимённой киноповести Шукшина (куда вошёл и процитированный рассказ), где Любшин замечательно играет богатенького провинциального зануду-алкаша, сватаюшегося к вдове (Лидия Федосеева). А её сын, которого эта жалкая личность пытается по-отцовски учить уму-разуму, чинит ему всякие пакости.

М.Г.: Но всё-таки Мария Сергеевна, при всей своей энергичности и стойкости, конечно, была живым, подверженным и настроению, и страхам, и суевериям человеком. Сама признавалась много-много лет спустя: в момент отчаяния, когда осталась одна, без Макара, хотела свести счёты с жизнью, отравившись угарным газом. И ещё – не стала сохранять ребёнка от Куксина, поддалась уговорам и наговорам – мол, своего он будет больше любить, чем твоих… О чём потом, в старости, жалела.

Е.П.: Судить её – не нам.

Для всех нас главное, что она совершила свой личный подвиг – сберегла и воспитала для России такого человека, как Василий Шукшин.

Старшая дочь Шукшина, Екатерина, волею судеб родная внучка знатного советского писателя и партийного функционера Анатолия Софронова, как-то сказала про отца – грубовато, но в общем по делу:

Главной женщиной для Василия Макаровича была его мать… Их всю жизнь связывала пуповина толщиной в руку. Если посмотреть фотографии, камень заплачет, с какой надрывностью они друг друга любили. Жизнь врозь была для него мучением.[24]

Я, когда это прочитал, невольно подумал, что все жёны Шукшина мастью были, пожалуй, в его мать.

М.Г.: Но стоит сказать и о другой женщине из семьи Шукшина – младшей сестре Наталье, Тале, как он её называл.

В раннем детстве она была «баловливая», он, как старший, её сдерживал. Воспитывал. Таля, в отличие от брата, любила отчима. И, как мы уже говорили, в отличие от брата всю жизнь провела недалеко от матери. Закончила Новосибирский физмат, работала учителем в школе. В последние годы жизни много сделала для сохранения памяти о Василии Макаровиче. Наталья оставила интересные воспоминания* о Василии Макаровиче, очень искренние.

Е.П.: Что характерно: Мария Сергеевна так воспитала сына, что о сестре он всегда помнил, заботился о ней. Это тоже ведь одна из тревог любой матери: чтобы дети держались друг друга.

М.Г.: Да, она с вполне законной гордостью рассказывала своему врачу, Людмиле Формель:

Сызмальства сестрёнку баловал, опекал. Когда у Наташи муж умер, всё бросил и на похороны прилетел. А потом завалил письмами, в которых её постоянно успокаивал. Как-то организовал ей и племянникам отдых на Чёрном море, где он и сам по работе находился. Дорогу оплатил и всем знакомым, друзьям наказал на пересадках их встречать и всячески помогать. Очень сильно любит крестников Серёжу и Надю, он им вместо отца родного. Только племянникам позволяет «мешать» во время работы: отставляет все свои дела и с удовольствием выполняет их прихоти. Он и сейчас Наташу поддерживает: деньги на первый взнос за кооперативную квартиру дал.

Е.П.: И вот что интересно: в 1961 году любящий брат писал ей:

Таленька, я люблю в тебе маму – ты от неё много взяла, и сама этого не замечаешь. Я люблю в тебе, что ты русская. Что ближе тебя у меня на земле никого нет.[25]

То есть – и сестру он оценивал как будто через мать. Имевшую, к слову, поистине русский характер, в который входит способность в критические моменты показывать настоящие чудеса. Здесь, наверное, уместно вспомнить и другой «русский характер» – актрису Лидию Николаевну Федосееву-Шукшину, многолетнюю спутницу Василия Макаровича, которая стала самым близким ему человеком ещё в 1964 году, когда его будущее было для многих весьма туманным.

М.Г.: Увы, Наталья в чём-то повторила судьбу матери – овдовела в 30 лет, осталась с двумя детьми. Слава богу, времена были совсем другие, да и Василий имел возможность помогать, и помогал всем, чем мог.

Но, по всем отзывам, Наталья была всё же куда мягче матери, хотя и очень на неё походила внешне. Вот воспоминания ученицы Натальи Макаровны, Надежды Князевой, много лет возглавлявшей библиотеку в Сростках, – и о сестре Шукшина, и о нём самом говорящие много:

Наталья Макаровна пришла к нам в седьмом классе, сразу нам всем понравилась: красивая, обаятельная, милая молодая женщина. Как учитель была замечательная, объясняла доступно, старалась, чтобы до каждого дошло. Очень эмоциональная, не так, как другие, лишь бы рассказать…

Относилась к нам ко всем одинаково, никого не выделяла, справедливая. Душой болела за каждого ученика. Двоих мальчиков, которые жили в интернате, она поселила на квартиру к Марии Сергеевне, чтобы они могли лучше готовиться к экзаменам.

Один раз к нам на классный час приходил Василий Макарович, и мы с раскрытыми ртами слушали о съёмках в кино, о работе режиссёра. Потом он с нами на выпускном вечере ходил на гору. Поднялись от кладбища, прошли через всю гору к Катуни, над Бакланью. Там пели песни, играли, веселились, и он с нами, и Наталья Макаровна во всех играх принимала участие. А потом он нас всех до дому проводил, каждого.

Тогда же пообещал показать, как делают фильм. Потом, в конце июня, а может, в начале июля за нами пришёл автобус киностудии им. Горького, мы сели и поехали в Манжерок, где снимался фильм «Ваш сын и брат». Жили мы в палатке на берегу Катуни, а съёмочная группа – в школе. Целую неделю мы наблюдали за съёмками. К нам часто приходил актёр Ванин, тогда ещё молодой и сильный. Василий Макарович тоже бывал, снабжал нас продуктами… Я до сих пор это всё помню.[26]

Вот ещё воспоминания дочери Натальи Макаровны, то есть племянницы Шукшина:

Она была истинно женщиной, и эмоции захлёстывали её. Если горе – то через сердце, с глубокими шрамами на всю оставшуюся жизнь, если радость, то до детского хлопанья в ладоши и приплясывания. Умела в любой ситуации оставаться сама собой, с чувством юмора, оптимизмом, добродушием…[27]

Е.П.: Между прочим, сестра не одобрила установку грандиозного памятника Шукшину на Пикете. Знаменитая бронзовая скульптура Вячеслава Клыкова, высотой вместе с постаментом – около пяти метров, весом свыше двадцати тонн. Место роскошное – вершина горы, видно всё на много километров. Не понравился пафос. Говорила так:

Зачем его подняли и закрыли от людей? Ведь он с людьми должен быть. Зачем ему эта высота? Он уже на такой высоте, на которую нам не подняться… С любой точки села, с любого места я его вижу. Это невыносимо. Моё сердце просто этого не выдержит…[28]

М.Г.: Наталья Макаровна умерла в 2005 году, ей было 73. Похоронена – на сельском кладбище в Сростках, рядом с матерью. Пусть и вдали от брата, увы…

Но – рядом с местом его рождения. Итак, великий русский писатель, актёр и режиссёр Василий Макарович Шукшин родился в деревне Сростки 25 июля 1929 года…

Глава третья

«Книги он читал шкафами»

М.Г.: Когда пишешь о детстве такого человека, как Василий Шукшин, невольно ищешь проявления величия в самом нежном возрасте. Сказывается житийный канон – ждём чудес уже от младенцев! Судя по воспоминаниям людей, знавших Шукшина в детстве, они тоже пытаются найти в его мальчишеской жизни что-то такое… отличающее Василия от обычного деревенского пацана. Получается – не очень.

Е.П.: Смешно! Подобные «проявления величия» ещё в XVIII веке пародировал великий английский писатель Лоренс Стерн. В его романе «Жизнь и мнения Тристрама Шенди, джентльмена» некий дядя Тоби предрекает грандиозное будущее своему племяннику, наблюдая за тем, как ребёнок… запускает обыкновенный волчок.

М.Г.: Вот и про Василия Макаровича сейчас нечто подобное можно вычитать – написанное, разумеется, задним числом.

Е.П.: А кстати, стоит ли относить Шукшина именно к «деревенским пацанам»? У меня есть сомнения насчёт применимости к нему канона «босоногое детство моё», воспетого тысячами даровитых и бездарных поэтов-почвенников.

Во-первых, Сростки – это большой населённый пункт, некогда – райцентр, расположенный рядом со вторым по величине городом Алтайского края, Бийском. Во все времена в Сростках жило примерно три тысячи человек. Для Европы и даже европейской России – это вполне городской масштаб! Большие Сростки даже неформально делились на районы, со своими названиями, совсем как в городах, – Баклань, Мордва и др.

Во-вторых, там, конечно, существовал колхоз, но сростинцы занимались отнюдь не только крестьянскими делами. Не будем забывать о Чуйском тракте, проходящем по селу, который давал дополнительные возможности и соблазн заработка. Многих сростинцев магистральная трасса на Юг, в Монголию, действительно кормила – они гоняли скот, потом стали шофёрами или механиками. Отчим Шукшина, Павел Куксин, был заготовителем, то есть скупал у жителей окрестных мест продукцию их личных подсобных хозяйств. Например, телячьи шкуры. То есть был чем-то вроде советского коммивояжёра. Уж никак не крестьянином! Мария Сергеевна Шукшина тоже служила: сначала техничкой в райкоме партии, затем парикмахером.

А что жили в избах, скотину держали, – так подобным образом жили на всех городских окраинах и в маленьких городах по всей стране. Мы жили – в центре старого Красноярска, но в деревянном доме, и держали корову и кур – до самых шестидесятых, когда дом сломали и всех его обитателей расселили в пятиэтажки без лифта. Так было – и в Красноярске, и в Барнауле, и уж тем более в небольшом Бийске. Когда Шукшин мальчиком уехал туда учиться в техникум, он, думаю, сильного внешнего отличия «города» Бийска от «села» Сросток не заметил (другое дело, что с «городскими» он не сошёлся, и внутренне город был всё же иным, чем деревня, – но это отдельная тема). Да что там Красноярск, Барнаул, Бийск? В Москве в те годы так же на окраинах жили! Например, на Преображенке, – об этом мне рассказывал писатель Фридрих Горенштейн.

М.Г.: Про Василия Макаровича правильно пишут: «уехал мальчиком». Именно мальчиком. Даже если бы считать Сростки деревней, то сколько Василий в ней прожил? Всего-то до 15 лет. Да ещё из этих пятнадцати лет – год он с отчимом и матерью провёл в Бийске. Потом уехал в бийский автомобильный техникум, а когда вернулся – сразу же, в 1947 году, покинул родину почти навсегда (возвращался ещё после армии, чуть больше года в родном доме прожил).

Другое дело, что, вне зависимости от биографии, «деревня» для него навсегда осталась – символом, концептом, противостоящим «городу».

Не будем забывать также, что быть подчёркнуто «особым», «отличающимся» – например, «деревенским» человеком в столичной тусовке (и даже демонстративно носить сапоги) – иногда оказывалось даже выгодным. В том числе и при общении с высшим киноначальством, настроенным подозрительно к москвичам-фрондёрам…

Е.П.: Тут вспоминается Сергей Есенин, покинувший родную деревню при первой же возможности, и потом не часто там бывавший, но любивший себя именовать «последним поэтом деревни». При этом – воспевавший сельскую жизнь, можно сказать, гениально! Или Фазиль Искандер с Валентином Распутиным, считающиеся «почвенниками». Особенно последний, родившийся в деревне, но потом бывавший там преимущественно во время летних каникул. Искандер и Распутин ничем не отличались от почти всех советских детей их и нескольких следующих поколений, бывших горожанами максимум во втором поколении, а значит, имевших многочисленную сельскую родню.

Да и мы с вами, Михаил, хоть и городские, но лето проводили в деревне: я – в Красноярском крае, деревня Сухая Емельяновского района, вы – и вовсе рядом со Сростками. Спал на сеновале, косил траву для коровы. Эх, какие шанежки стряпала двоюродная бабушка Настя!

М.Г.: Моя мать уехала из алтайской деревни Озерки (до Сросток – меньше 100 километров, но, в отличии от них, это настоящая глушь) тоже в 16 лет. Поступила в химический техникум, потом в Томский политехнический институт – и никогда о своём отъезде не жалела. Но в воспитательных целях не раз мне указывала на преимущества деревенских характеров – прямоту и безыскусность. На что я, будучи подростком, коварно ей замечал: «Раз деревенские люди такие хорошие, что ж ты среди них не осталась?» Тут она начинала сердиться, воспитательный процесс прерывался, чего мне и было надо. Царствие ей Небесное.

Е.П.: Понимаете, драматическая основа большинства произведений Шукшина – это именно «промежуток», «жизнь между»: между городом и деревней. Тяжело приживаться в городе – но ведь и домой возврата нет! Не трагедия, но драма. Эту драму молодой Шукшин испытал сполна на себе.

М.Г.: В замечательном цикле рассказов «Из детских лет Ивана Попова» (как мы помним, именно Поповым он был записан матерью после ареста отца) внешние контуры жизни юного Василия и его персонажа, предположительно ровесника, совпадают. Так что мы вправе рассматривать этот небольшой цикл, созданный уже зрелым писателем, не как документ, конечно, но как своеобразные лирические мемуары. Хронологически рассказы начинаются с того момента, когда семья героя-рассказчика переезжает ненадолго в Бийск.

Фазиль Искандер создал гораздо более обширный цикл про детство Чика, мы об этом писали в «опыте художественной биографии» «Фазиль», но мне кажется, что Шукшин – куда в большей степени Иван Попов, чем Искандер – Чик.

Кстати, здесь мы видим литературную игру, в которой многие Шукшину почему-то отказывают. А он был мастер этой игры, настоящий виртуоз! В частности, очень любил преобразовывать реальность так, чтобы было «всё как в жизни», но всё-таки иначе. Мы это видим по «Любавиным», где практически все его близкие и односельчане вроде бы те, даже фамилии совпадают, – да не те. Вне зависимости от того, носят они свои подлинные имена, известные Шукшину, или писатель их придумал. Но «Любавины» – ранняя вещь; впоследствии он будет играть ещё искуснее.

В семидесятые годы станет популярным приём, когда автор пишет от первого лица, и даже героя зовут точно так же, как его самого, – но это совсем не он! Ярчайшие примеры – Сергей Довлатов, Эдуард Лимонов. Их герои «Серёжа» и «Эдичка» отнюдь не равны авторам (чего некоторые до сих пор понять не могут). Вот и у Шукшина герой по имени Иван Попов совсем не равен реальному Ивану Попову, шукшинскому родственнику (троюродный брат по матери) и другу.

Настоящий Иван Попов школьнику Шукшину гармошку подарил! А потом стал сибирским художником, профессором в Новосибирске, и Василия Макаровича не раз изображал.

При этом персонаж Иван Попов, повторю, – это во многом альтер эго Шукшина. Сам по себе приём – выдавать свои сочинения за «дневник одного знакомого» – в литературе нередкий, но вот чтобы этот знакомый был реальным человеком, и ты, писатель, словно берёшь напрокат его личность и паспортные данные, – это, согласитесь, весьма оригинально.

Как бы то ни было, цикл рассказов «Из детских лет Ивана Попова» – бесценное свидетельство о детстве Василия с десяти лет. Что было раньше – можно узнать из воспоминаний сестры Шукшина, его деревенских знакомых и ровесников.

Е.П.: Да что было? После ареста отца жили совсем плохо, потом как-то наладилось…

О Шукшине в его ранние школьные годы вспоминают, что он был очень миловидный, кроткий был и совестливый, – но очень уж нервный. Можно сказать и по-другому – очень восприимчивый. В том числе – горячо откликался и на произведения искусства:

Васю трясло мелкой дрожью, он весь был во внимании, ничего не слышал и не видел кругом, кроме происходящего на сцене.[29]

Это его одноклассник Александр Куксин вспоминает, как Вася услышал чтение стихотворения Константина Симонова «Сын артиллериста». Помните такое?

М.Г.: Ну как же. Наизусть

Был у майора ДееваТоварищ – майор Петров,Дружили ещё с гражданской,Ещё с двадцатых годов.Вместе рубали белыхШашками на скаку,Вместе потом служилиВ артиллерийском полку…Е.П.: А я вот не помню. С детства корчил из себя оппозиционера, хотя им не был… Что мне Симонов? Мне Евтушенку и Вознесенского подавай. «Свежести! Свежести! Хочется свежести! Свадебной снежности и незаслеженности». Или «В век разума и атома мы – акушеры нового. Нам эта участь адова по нраву и по норову»…

М.Г.: …И самую главную коллизию – верно, как раз и взволновавшую юного Василия, – хорошо помню. Дееву нужно послать на смертельно опасное задание сына своего погибшего друга. Жалко. Но долг есть долг.

Идёшь на такое дело,Что трудно прийти назад.Как командир, тебя яТуда посылать не рад.Но как отец… Ответь мне:Отец я тебе иль нет?– Отец, – сказал ему ЛёнькаИ обнял его в ответ.К счастью, всё кончилось хорошо. Лёнька исполнил долг и выжил. Помню, в детстве, читая, так переживал! А я ведь младше Шукшина почти на 40 лет! Всё равно работало.

Судя по всему, в детстве интересовала Васю и музыка. Про песни народные можем это предполагать, хотя бы судя по его фильмам, да и сам он об этом говорил. А про эстраду даже имеется мемуарное свидетельство. Перед войной кто-то из родни отчима привёз из города граммофон. Большая редкость! Слушали пластинки. Василий, представьте себе, отдавал предпочтение иностранным. Танго «Рио-Рита» и «У водопада», фокстрот в исполнении оркестра Генри Холла…

Е.П.: Ай-я-яй! «Аксёновщина» прямо какая-то! А с другой стороны, есть у Василия Макаровича в миниатюре «Куплеты» из цикла «Выдуманные рассказы» (несмотря на название, по факту документальных, автобиографических) такая запись: «…ходил к бабке Шукшихе (года 4 было) и пел матерные частушки – чтоб покормили»[30]. Вот вам и оркестр Генри Холла…

М.Г.: Известны и два эпизода, связанные с первыми сценическими опытами Василия.

Четвероклассник Шукшин на концерте в честь 1 мая играл Лентяя, у которого от лени подушка приросла к голове: «Он идёт к врачу. И врач начинает отрывать подушку. Перья летят. Все хохочут».

Другой эпизод. Шла война, школьный драмкружок решил поставить военную пьесу, чтобы «обязательно со стрельбой». В каком-то журнале нашли подходящий отрывок. Ролей пять – два красноармейца и три фашиста. Шукшин играть фашиста наотрез отказался! Незадолго перед этим пропал без вести отчим, его можно понять… Тогда Васе поручили произвести «выстрел» за сценой и погасить в финале свет. Выдали настоящее ружьё, но с холостыми зарядами. И вот самый драматичный момент. Немецкий офицер предлагает пленному красноармейцу выступить по радио: сказать, что немцы с ним хорошо обращаются, и призвать других сдаваться. Красноармеец соглашается, но, подойдя к микрофону, начинает говорить совсем другое: «Убивайте, уничтожайте фашистов!». Его пытаются оттащить от микрофона, он не даётся, немец тянется к кобуре и… кобура не расстёгивается! Красноармеец тянет время, крича в микрофон: «Убивайте гадов!». Немец, поняв, что с застёжкой кобуры ему не справиться, идёт врукопашную – подбегает к красноармейцу и даёт ему по лицу. Тот бьёт его в ответ, немец делает несколько шагов назад, сталкивает декорацию из столов и брезента и вместе с ней падает. И в этот самый момент заждавшийся сигнала Василий решает, что уже пора, – и палит из ружья! Бедный красноармеец, оставшись один на разрушенной сцене, от растерянности снова кричит: «Убивайте, уничтожайте фашистов!». Сцена разрушена, публика от смеха плачет и валится со скамеек. Но пьесу-то надо доиграть! Немец всё же расстёгивает кобуру и достаёт пистолет, Василий перезаряжает ружьё, картинка и звук наконец сходятся – выстрел гремит, красноармеец героически погибает. Шукшин гасит лампу, в темноте слышен только хохот и одобрительный топот зрителей…