Полная версия

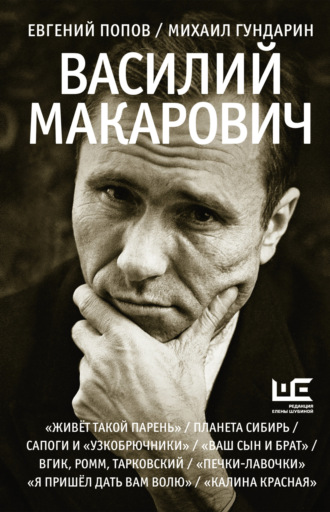

Василий Макарович

Строго с севера на юг, от Новосибирска до самой границы, идёт федеральная трасса. На ней находятся Барнаул и Бийск. Последний до революции был богатым купеческим городом, местные купцы сильно задавались перед барнаульцами – были зажиточнее! В Бийске сохранилось множество архитектуры в стиле сибирский модерн, правда, в основном – в очень плохом состоянии, а во времена детства и юности Шукшина (да даже и моего, в семидесятых) архитектура была посохраннее; в центре, около базара, это был целый ансамбль, несколько кварталов.

Федеральная трасса от Новосибирска до границы называется Чуйский тракт. Это «красивая, стремительная дорога, как след бича, стеганувшего по горам», писал о нём Шукшин. Причём исторически Чуйский тракт – это именно трасса Бийск – горный Кош-Агач. По-настоящему тракт интересен, да и опасен до сих пор – именно в горах.

Прокладывали его ещё до революции, в тяжёлых условиях. Осыпи, пропасти… Активно участвовал в этом другой писатель-сибиряк, Вячеслав Шишков. Был он инженером-дорожником, да не простым инженером – возглавлял все изыскательские работы.

Очень рекомендую посетить в Бийске музей Чуйского тракта – он в старинном здании, как раз в начале пути в Сростки. Есть в Бийске и памятник Чуйскому тракту: один из немногих в мире памятников дороге. На пьедестале – та самая примитивная «трёхтонка»-АМО из народной песни «Есть по Чуйскому тракту дорога, много ездит по ней шоферОв… Был один там отчаянный шОфер, звали Колька его Снегирёв…»

В горах нет железной дороги, она кончается в Бийске, и всё основное передвижение здесь ведётся как раз по Чуйскому тракту и дорогам, от него отходящим.

Село Сростки находится как раз на Чуйском тракте, между Бийском и горами. На север до Бийска – 35 км, до Барнаула – около 200 км. На юг до Горно-Алтайска – 54 км. Мимо Сросток, в общем, не проедешь! И так было всегда. А значит, всегда оно было богатым селом, все торговые потоки шли через Сростки. Старое село, между прочим, особенно по сибирским меркам – 1804 или 1805 год основания! А первое упоминание этого названия в исторических документах вообще относится к 1747 году.

В древности здесь проходил Мунгальский тракт, упоминания о котором содержатся ещё в китайских хрониках тысячелетней давности. Но более-менее современный вид трасса от Бийска стала приобретать только в двадцатые годы (кстати, тех же сросткинцев, как и других окрестных крестьян, обложили личной трудовой и гужевой повинностями).

Незадолго до рождения Шукшина, в 1925 году, автомобили Госторга впервые совершили семь рейсов по всей трассе до Кош-Агача. В 1926 году по тракту прошли первые трактора, появление которых среди местных жителей, как вспоминают, вызвало большой переполох. В годы войны по тракту гоняли гурты скота из Монголии, перевозили вообще все грузы – это Шукшин ещё застал. Дорогу строили в том числе и заключённые, о чём сам Шукшин вспоминал в рассказе «Чужие» – как носил им молоко. По тракту подросток Шукшин отправился в горы, в Онгудай, учиться на бухгалтера, к крёстному Павлу Сергеевичу Попову.

Фильм «Живёт такой парень» – это как раз про Чуйский тракт, здесь его и снимали. Любой старожил укажет места съёмок – ну, насколько они подлинные, это, конечно, вопрос… Например, показывают домик на берегу Катуни, где якобы происходила знаменитая сцена сватовства Кондрата Степановича и тётки Анисьи, хотя всем – и самим гидам тоже, думаю, – известно, что снималась эта сцена – в декорациях на студии.

Изначально село было образовано крестьянами, приписанными к Алтайским горным заводам; на жительство сюда переселилась также часть горно-заводских рабочих, мастеровых и казаков, отбывших срок службы. Но сильнее всего народу в Сростках прибавилось – после отмены крепостного права, когда из европейской России хлынули переселенцы. Земля! Много земли! Вот что их привлекало. Плюс вода (река Катунь) и мягкий климат.

Поэтому вполне правдоподобный сценарий: приехали по чьему-нибудь совету сюда Шукшины, осмотрелись, понравилось – позвали своих знакомцев Поповых. Ну а через какое-то время их потомки породнились. Обычная история!

Е.П.: А вот что писал про Катунь Шукшин в киноповести «Живёт такой парень», воспевающей Чуйский тракт:

И ещё есть река на Алтае – Катунь. Злая, белая от злости, прыгает по камням. Бьёт в их холодную грудь крутой яростной волной, ревёт, рвётся из гор. А то вдруг присмиреет в долине – тихо, слышно, как утка в затоне пьёт за островом. Отдыхает река. Чистая, светлая – каждую песчинку на дне видно, каждый камешек.

Помимо перечисленных вами, сюда бежали ещё и старообрядцы, которые хотели найти место, где бы их не притесняли, где они установили бы свои порядки и законы. Селились высоко в горах; тут до сих пор остались их общины. Целая легенда возникла – о блаженной, райской стране Беловодье.

Незадолго до рождения Шукшина, в 1926 году, Николай Рерих предпринял экспедицию на Алтай в поисках своего варианта Беловодья – таинственной Шамбалы. По мнению Рериха, отсюда, с Алтая, из Сердца Азии, «шли все учения и вся мыслительная мудрость».

М.Г.: Замечу, что поклонники Рериха едут на Алтай до сих пор. Правда, простой народ дал им меткую характеристику – ищущие Шамбалу для местных жителей просто «рерихнутые».

А с поисками Беловодья связано много интересных историй. Мифическая страна свободы, где текут молочные реки в кисельных берегах. Но белёсый цвет воды в Катуни ведь и вправду напоминает молочный! Это не могло не поражать пришельцев из европейской России. А по юго-западной части Алтая, которая после революции по малопонятным причинам была отдана Казахстану, течёт река Бухтарма, похожая по цвету на Катунь, – тоже молочная река!

Так вот Беловодье обрело и реальное содержание: в долинах Бухтармы и Катуни стали селиться семьи старообрядцев, сформировав своеобразную этнографическую группу – так называемых «бухтарминских каменщиков». Селились они на нейтральной территории, вне правового поля соседних государств, между нечёткими границами Российской империи и Китая. Бухтарминские каменщики были зажиточными и вплоть до начала коллективизации представляли замкнутое и локальное общество, со своей самобытной культурой и сильно ограниченными внешними контактами.

Но Беловодье, конечно же, есть миф, вечная народная мечта о граде Китеже, где всё устроено «по справедливости». В старообрядческом рукописном сочинении «Путешественник», распространявшемся в первой четверти XIX века, написано, что в Беловодье нет воровства и других преступлений, нет светского суда, а управляют всем – народ и духовные власти.

Е.П.: А вот что утверждает Алексей Варламов в своей биографии Василия Макаровича:

Шукшин никогда об этом прямо не писал, но можно предположить, что идеалом общественного устройства была для него вольная Русь, Беловодье, которое много веков искали на Алтае предки его земляков. И в этом смысле Василий Макарович был человеком утопического склада мышления, долгое время верившим в то, что народ способен сам, без государства, без чиновничества, без царя, без Церкви, устроить жизнь на разумных началах, если ему не станут мешать. (И, к слову сказать, географический фактор тут играл свою роль: Алтай в силу исключительного природного, климатического положения, удалённости от центра был территорией самодостаточной, нуждавшейся в государстве гораздо меньше, чем зоны рискованного земледелия, голодающие губернии или пограничные с Западом области, без государства прожить неспособные и хорошо отдающие себе в том отчёт.)[8]

М.Г.: Уж не знаю, насколько этот идеал был Шукшиным осознан и сочтён хоть сколько-нибудь реальным – кем-кем, а утопистом-мечтателем Василий Макарович точно не был, несбыточные идеалы его мало занимали…

Но про Алтай в целом – верно. Думаю, во многом справедливо предположение и о Беловодье как о стране крестьянской утопии, которая не могла не привлекать Шукшина просто как потомка многих поколений земледельцев и человека, выросшего на земле.

Е.П.: Есть анекдот про храбрых геологов, покорителей неведомых пространств, которые вдруг обнаружили на таёжной недоступной высоте простого мужичка, сидящего на пеньке. «Мужик, ты как сюда попал?.. Ты что здесь делаешь?» – изумляются они. «Я здесь живу», – скромно отвечает мужичок.

М.Г.: Вот именно: в Сибири люди – живут.

Глава вторая

Мать, сестра, отцы

Е.П.: Самое главное, что надо знать о матери Шукшина: она его очень любила. И он её любил. Всё.

М.Г.: Причём это была в высшей степени деятельная любовь. Мать, например, помогла ему выправить паспорт – что было в то время величайшей сложностью, ведь паспорта крестьяне получили только в 1974 году. Вот выдержка из постановления № 677 Совета министров СССР от 28 августа 1974 г.:

Гражданам, проживающим в сельской местности, которым ранее паспорта не выдавались, при выезде в другую местность на продолжительный срок выдаются паспорта, а при выезде на срок до полутора месяцев, а также в санатории, дома отдыха, на совещания, в командировки или при временном привлечении их на посевные, уборочные и другие работы выдаются исполнительными комитетами сельских, поселковых Советов депутатов трудящихся справки, удостоверяющие их личность и цель выезда.[9]

То есть официального разрешения на то, чтобы покинуть Сростки, Василию Макаровичу пришлось бы ждать – до конца жизни!

Конечно, существовало множество лазеек – легальных, полулегальных и нелегальных вовсе. Было бы желание рискнуть. И поэтому дело прежде всего не в самом факте получения паспорта, а в том, что мать поддержала Василия в его намерении уехать из деревни, и даже сама помогла ему решить вопрос с документами.

Е.П.: Постановляет этот совет! Разрешили, благодетели!

…Да, широка была советская власть! Но это-то как раз не удивительно.

Удивительнее другое: что Мария Сергеевна, мать Шукшина, что-то такое необыкновенное сразу же в Васе почувствовала. Ведь какая мать не хочет, чтобы её сын находился – при ней? Но она, похоже, с его самого раннего детства поняла, что Васю ждёт – большой путь, и на этот путь постоянно сына направляла. Поняла, что масштаб его – не укладывается в рамки родной деревни, и ему не след зарывать свой талант крестьянским трудом в землю, а надо лететь, как в сказке, за леса, за моря. Звучит, пожалуй, чересчур сентиментально, но сентиментальной Мария Сергеевна точно не была. Иначе не выжила бы в сибирской деревне одна, без мужа, с двумя детьми.

М.Г.: Дадим слово ей самой:

Всю жизнь и пласталась, чтобы только детей до ума довести. Меня за это иногда сёстры осуждали. А я каждый день хотела скорее к детям прийти, рассказать им что-нибудь доброе, хорошее. Ещё когда Вася маленький был, то дед, Сергей Фёдорович, бывало, говорил мне: «Береги детей, Мария, а особенно Васю. Он у тебя шибко ноне умный, не по годам.[10]

Угадал старик – если учесть, что, когда говорят в таком смысле об уме, имеют в виду и собственно сообразительность, и талант. Ишь, какой умный – вырастет, художником станет. Или – умный он у тебя, в прокуроры пойдёт.

Е.П.: В прокуроры, говорите? «Поэт в России больше, чем поэт», как мы знаем от Евгения Евтушенко. А писатель, пожалуй, на Руси поважнее будет и министра, и прокурора. Хотя для деревни прокурор ближе, но министр – понятнее. Шукшин писал матери из ВГИКа:

Недавно у нас на курсе был опрос, кто у кого родители… У всех почти писатели, артисты, ответственные работники и т. д., доходит очередь до меня. Спрашивают: кто из родителей есть? Отвечаю: мать. Образование у неё какое? Два класса, отвечаю. Но понимает она у меня не менее министра.[11]

М.Г.: Интересно, правда такой опрос был, про родителей, – или Шукшин просто хотел сделать матери приятное? Я вот совершенно уверен во втором. Василий Макарович был склонен рассказывать о себе и своих делах настоящие легенды…

Е.П.: Причём сочинять – и рассказы, и, предположим, легенды – он, по его собственным словам, научился как раз у матери.

Шукшин писал очень трогательные письма матери всю жизнь. Как правило, приукрашивал положение дел, выбирал слова, осторожничал. Но в этом обидного для матери ничего нет. Взрослые дети вообще о многом умалчивают, сглаживая острые углы, когда общаются с родителями (если они и вправду взрослые), и это, наверное, правильно.

М.Г.: Биография его матери вкратце такова. Мария Сергеевна была сибирячкой в первом поколении. Она родилась в 1909 году уже в Сростках, и было их, детей, в семье семеро. Она – седьмая. Ходила в начальную школу, два там было класса или целых четыре, это теперь уже неважно. Вышла замуж до двадцати, а в двадцать два она – уже мать Василия и Натальи (первенец родился в 1929-м, дочь на два года позже). Дважды овдовела – в 22 года и в 31. Проводила сына из дома в 38, с тех пор виделась с ним не так чтобы часто (пусть и регулярно).

По признанию всех, кто с ней общался, – Мария была сильной натурой. Хохотушкой и даже улыбчивой назвать её было нельзя. На взгляд городских она даже казалась мрачноватой и, чего уж тут греха таить, – грубоватой.

Е.П.: Сильной натурой был и сам Шукшин. Надо полагать, что совсем уж идиллическими его отношения с матерью не были… И вот здесь тону его писем доверять нельзя: письма ведь это литература, а жизнь – совсем другое. Мы увидим, что Василий Макарович одно с другим не путал. Поэтому в смысле взаимоотношений с матерью ранний его отъезд и нечастые визиты, возможно, предотвращали большие ссоры…

М.Г.: Шукшин писал:

Мать любит своё дитя, уважает, ревнует, хочет ему добра – много всякого, но неизменно, всю жизнь – жалеет.[12]

Жалость – простая, бескорыстная, всегда на Руси рифмующаяся с любовью – вот что, думаю, было самым главным для Василия Макаровича. И чего он ни в ком другом не мог бы найти никогда. Интеллектуальное участие, глубокое понимание, общность творческих интересов и так далее – этого хоть отбавляй. Женского внимания ему тоже хватало. А вот жалость к знаменитому писателю, артисту и режиссёру – была только у матери. Как этого не ценить!

Е.П.: Жалость. Да. Помните тот бродячий народный сюжет, где пьяный сын бежит за матерью с горящей головней, а она всё причитает: «Смотри, сынок, руки не обожги»?

Или вот рассказ Шукшина «Материнское сердце», где мать пытается вызволить сына из тюрьмы:

Жалко сына Витьку, ох, жалко. Когда они хворают, дети, тоже очень их жалко, но тут какая-то особая жалость – когда вот так, тут – просишь людей, чтоб помогли, а они отворачиваются, в глаза не смотрят. И временами жутко становится…[13]

Я вот подумал: она схоронила обоих мужей, отношения с которыми, как свидетельствуют многочисленные источники, были не самыми идеальными; осталась одна. Не сделал ли Шукшин матери поистине царский подарок в романе «Любавины»? Там есть Мария Сергеевна Попова (девичья фамилия матери, её имя и отчество). Она в романе – прямо идеальна, красива; внешне и внутренне. И она – любима! Сразу трое мужчин – и каких! – её любят: «природный пахарь» Егор Любавин, коммунист Кузьма Родионов, простодушный силач Федя Байкалов – каждый по-своему. Чего, возможно, не хватало ей в жизни, – Мария Сергеевна получила в книге сына…

М.Г.: А в жизни, к сожалению, Марии Сергеевне повезло меньше.

С отцом Василия и Натальи жизнь её была непростой, да вдобавок ещё и очень-очень краткой. Начиналось-то всё романтично – она сбежала от семьи, не одобрявшей союза с Шукшиными (бывшие земляки, семьи Шукшиных и Поповых, к двадцатым годам XX века основательно рассорились). Собственно, не в восторге была и семья Шукшиных. Но сказано – сделано. Их брак, скрепя сердце, признали и те, и эти.

Что интересно, Макар Леонтьевич Шукшин, будучи женихом, скрывал от невесты свой возраст: он был моложе на четыре года. Боялся, что взрослая девушка не согласится выйти за него, почти подростка. Мария Сергеевна говорила, что Макар Леонтьевич был хорошо развит физически, поэтому выглядел старше своих лет. Ну вот, уговорил…

Шукшин в записях к «Любавиным» писал об этом так:

А потом жили неважно.

Отец был на редкость неразговорчивый. Он мог молчать целыми днями. И неласковый был, не ласкал жену. Другие ласкали, а он нет. Мама плакала. Я, когда подрос и начитался книг, один раз хотел доказать ей, что не в этом же дело – не в ласках. Она рассердилась:

– Такой же, наверное, будешь… Не из породы, а в породушку…

Работать отец умел и любил. По-моему, он только этим и жил – работой. Уезжал на пашню и жил там неделями безвыездно. А когда к нему приезжала мама, он был недоволен.

– Макар, вон баба твоя едет, – говорили ему.

– Ну и что теперь?

– Я ехала к нему, как к доброму, – рассказывала мама. – Все едут, и я еду – жена ведь, не кто-нибудь. А он увидит меня, возьмёт топор и пойдёт в согру дрова рубить. Разве не обидно? Дура была молодая: надо было уйти от него.[14]

При этом он очень любил детей и на жену руки не поднимал. Был, по воспоминаниям, высоким, красивым, медлительным… Похоже, по темпераменту Шукшин пошёл всё же в мать.

В реальности семейная жизнь Марии Шукшиной кончается так: Макара ночью уводят чекисты. В «Любавиных» – другой, жуткий сюжет: красавицу Марью Сергеевну убивает из дикой ревности её муж, Егор.

Е.П.: Что они там прожили, бедные, – года три всего?.. Не успели, поди, даже притереться друг к другу.

А потом всё кончилось – Макар был расстрелян. Всего 22 года ему было…

Пишут, что ни за что. Между прочим, таинственная история. В 1933 году Большой террор ещё не начался; это, скорее, отголоски Гражданской войны, закончившейся всего-то лет десять назад. А шла она в Сибири с таким же ожесточением, как и по всей стране. Если не круче – варнаков и башибузуков здесь было больше, чем в европейской России. Оружие практически у всех было, хотя бы охотничье.

Уж больно тогда коммунисты надоели сибирякам: продразвёрстку заменили продналогом, а хлеб всё равно дочиста отбирают. И в колхозы велят записываться. Почему бы не и пальнуть одного-другого коммуниста, поджечь им чего-нибудь, – думает иной лихой «тёмный» сибиряк. Намёками на это полны «Любавины». Уж больно хорошо, до подробностей, писатель знает быт мужиков, подавшихся в бандиты.

М.Г.: А нам известно со слов Марии Сергеевны – как всё это было на уровне семьи.

Ночью зашли, он выскочил в сенцы, ну а в сенцах на него трое и навалились. Ребята перепугались. Наталья дрожит вся, а Василий губу прикусил аж до крови: мама, куда это батю? А самого как лихоманка бьёт…[15]

Шукшин писал:

А когда взяли отца, она сама же плакала. Всё ждала: отпустят. Не отпустили. Перегнали в Барнаул. Тогда мать и ещё одна молодая баба поехали в Барнаул. Ехали в каких-то товарных вагонах, двое суток ехали. Доехали. Пошли в тюрьму. Передачу приняли.

– Мне её надо было сразу уж всю отдать, а я на два раза разделила, думаю: пусть знает, что я ещё здесь, всё, может, легче будет. А пришла на другой день – не берут. Нет, говорят, такого.[16]

С самого начала Марию Сергеевну преследовали дурные предчувствия. Вот пересказ сна, приснившегося Марии Сергеевне после ареста мужа; тут характерны и ощущения молодой женщины, оставшейся с двумя маленькими детьми:

Только-только его забрали. Весной. Я боялась ночами-то, ох боялась. Залезу с вами на печку и лежу, глазею. А вы – спите себе, только губёнки оттопыриваются. Так я, грешным делом, нарочно будила вас да разговаривала – всё не так страшно. А кого вам было-то!.. Таля, та вовсе грудная была. Ну. А тут – заснула. И слышу, вроде с улицы кто-то постучался. И вижу сама себя: вроде я на печке, с вами лежу – всё как есть. Но уж будто я и не боюсь ничегошеньки, слазию, открыла избную дверь, спрашиваю: «Кто?». А там ишо сеничная дверь, в неё постучались-то. Мне оттуда: «Это мы, отроки. С того света мы». «А чего вы ко мне-то? – это я-то им. – Идите вон к Николаю Погодину, он мужик, ему не так страшно». – «Нет, нам к тебе надо. Ты нас не бойся». Я открыла… Зашли два мальчика в сутаночках. Меня всю так и опахнуло духом каким-то. Приятным! Даже вот не могу назвать, што за дух такой, на што похожий. Сели они на лавочку и говорят: «У тебя есть сестра, у неё померли две девочки от скарлатины…» – «Ну, есть, говорю. И девочки померли – Валя и Нюра». – «Она плачет об их, горюет?» – «Плачет, говорю. Жалко, как же». – «Вот скажи ей, штоб не плакала, а то девочкам от этого хуже. Не надо плакать». – «Ладно, мол, скажу. А почему же хуже-то от этого?» Они мне ничего не сказали, ушли. Я Авдотье-то на другой день рассказала, она заплакала: «Милые мои-то, крошечки мои родные, как же мне не плакать об вас?..» Да и наревелись обои с ей досыта. Как же не плакать – маленькие такие, говорить только начали, таких-то ишо жалчее.[17]

Возможно, это была весточка от Макара. Но тут нюанс в чём: о смерти мужа Мария Сергеевна – не знала. Сообщили ей об этом только в 1956-м. Сердцем чувствовала, что Макара в живых нет, – а подтверждения не имела. Как увидим, поверила она сердцу и была права.

Е.П.: Отцом Василий Макарович мог бы называть и отчима, Павла Куксина, – но этого не случилось. Вообще, семья для Шукшина – это мать, сестра, и только.

М.Г.: Хотя позже он утверждал, что Куксин был – хороший человек. Но в детстве Василий отчима не признавал, сердился на мать за её новое замужество.

Макара арестовали в 1933-м, Мария Сергеевна вышла замуж через три года, 11 марта 1936-го, за Павла Николаевича Куксина из соседнего села. Ему было 35 лет, и был он – что удивительно для деревенского жителя в таком возрасте – холостяком.

Кстати, Куксины – одни из первопоселенцев Сросток, их фамилия известна с начала XIX века.

Е.П.: Тут надо понимать, в каких кошмарных обстоятельствах оказалась Мария Сергеевна после ареста мужа. Это касалось и материального положения, и отношения односельчан.

«Сибулонки» (от Сибирского лагеря особого назначения) – так называли «добрые» сибирские крестьяне жён заключённых многочисленных лагерей тех лет. Деревенский мир «сибулонок» сторонился. Кто-то, конечно, помогал, но в целом семьи посаженных становились изгоями.

Терпеть такое было не в правилах Марии Сергеевны. Она поменяла в документах фамилию детей на свою. Вася Шукшин стал Васей Поповым. (А как Василий Попов снова стал Шукшиным – то отдельная история.) И развелась с Макаром, который мог бы ещё быть жив, несмотря на все её предчувствия и «голос сердца». Но даже живым – помочь ни ей, ни детям он не мог в любом случае. Это, думаю, и стало решающим фактором. Кто-то такое мог бы назвать и предательством… Думаю, и называли, особенно семья Макара – родня Василия по отцу. Но мы знаем: это был вопрос выживания. Выйти снова замуж – едва ли не единственное, что она могла сделать для этого.

М.Г.: Скарлетт О’Хара из «Унесённых ветром» Маргарет Митчелл выходила замуж, чтобы сохранить своё поместье; матери Шукшина нужно было совершить куда большее – сохранить и вывести в люди своих детей.

Е.П.: Да и самой уцелеть. То, что происходило после ареста Макара, Шукшин впоследствии описал в рассказе «Самые первые воспоминания» («Солнечные кольца»):

Нас хотели выгнать из избы. Пришли двое: «Вытряхивайтесь». Мы были молоды и не поняли серьёзность момента. Кроме того, нам некуда было идти. Мама наотрез отказалась «вытряхиваться». Мы с Наташкой промолчали. Один вынул из кармана наган и опять сказал, чтоб мы вытряхивались. Тогда мама взяла в руки безмен и стала на пороге. И сказала: «Иди, иди. Как дам безменом по башке, куда твой наган девается». И не пустила – ушли. А мама потом говорила: «Я знала, что он не станет стрелять. Что он, дурак, что ли?»[18]

Шустрил – местный активист Яша Горячий (Прохоров), «страшный маленький человек с рыжей бородой» (характеристика Шукшина). Василий Макарович позже вспоминал, как Яша нашёл у них в доме на полатях берёзовые чурки из березняка рядом с селом, который было запрещено рубить, а мать говорила: «Ну, смотри, Яша. Не доактивничать бы тебе…». Яша её не тронул – а вот Екатерину Кондратенко, которая отказывалась отдать ему костюм только что арестованного мужа, он избил. И опять вспоминаются соответствующие эпизоды из «Любавиных».

При этом Мария Сергеевна постоянно ждала, что придут и за ней. Об этом вспоминала её дочь Наталья:

После того, как забрали отца, мама всё время ждала прихода тех же людей с той же целью. <…> в старый мешок были уложены нехитрые пожитки. Сверху в этом мешке всегда лежала чугуночка. В этой чугуночке мама варила кашу или затируху (вкрутую замешанное и растёртое в крошки тесто). Помню, сварит мама затируху, выложит в чашку, а чугуночку вымоет и снова уложит в мешок, который всегда стоял в сенцах у двери. Жили всегда в страхе и всегда были готовы к ночному стуку и слову «собирайтесь».[19]