полная версия

полная версияНационально-культурная специфика фразеологизмов русского языка с компонентом-зоонимом

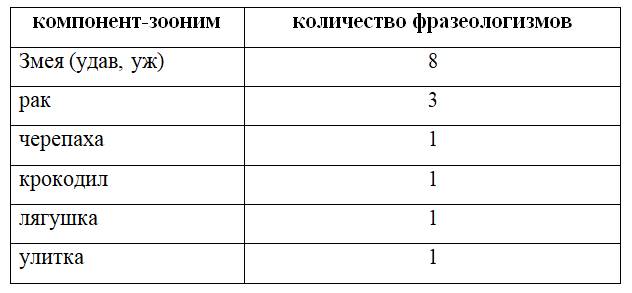

Таблица №5

Среди выявленных фразеологизмов больше оборотов, дающих негативную оценку ситуации / нелестно описывающих человека. Из 16 фразеологизмов 10 имеют негативные коннотации. Вероятно, из-за своего непривлекательного, отталкивающего внешнего вида данные животные чаще всего используются для описания негативных качеств человека. Не представлены во фразеологических словарях обороты с компонентами: ящерица, саламандра, скорпион.

5.2. Структурная и семантико-стилистическая классификация фразеологизмов с компонентом, называющим земноводных и пресмыкающихсяС точки зрения семантики можно разделить фразеологические единицы с компонентом-зоонимом, называющим птиц на следующие группы:

1) содержащие указание на характер человека – 6 фразеологизмов: змея подколодная, гад ползучий, как кролик на удава, змеиная мудрость, змий-искуситель, Змей-горыныч;

2) оценивающие действия человека – 3 фразеологизма: лить крокодильи слезы, отогреть змею на груди, где раки зимуют;

3) содержащие указание на поведение – 4 фразеологизма: как уж на сковородке, как улитка, черепашьим ходом, лягушка-путешественница;

4) описывающие внешний вид человека – 1 фразеологизм: красный как рак.

Часть фразеологизмов описывают события/явления: лебедь, рак да щука, когда рак на горе свиснет.

С точки зрения эквивалентности той или иной части речи встречаются фразеологические обороты с компонентом, называющим земноводных и пресмыкающихся глагольной, субстантивной, адвербиальной. К субстантивным можно отнести 8 фразеологизмов: гад ползучий, Змей-горыныч, Змий-искуситель, змея лютая, красный как рак, змея подколодная и др., к адвербиальным – 4: как улитка, когда рак на горе свиснет, черепашьим ходом и др., глагольным – 3: отогреть змею на груди, лить крокодильи слезы и др. Не были выявлены адъективные, модальные, междометные и союзные фразеологизмы.

По структурной классификации Н. М. Шанского среди фразеологизмов с компонентом, называющим земноводных и пресмыкающихся можно выделить следующие группы:

Фразеологизмы, соответствующие сочетанию предложения:

1. номинативные (когда рак на горе свиснет, лебедь, рак и щука);

2. коммуникативные (согреть змею на груди).

Фразеологизмы, соответствующие сочетанию слов:

1. «имя прилагательное + имя существительное»: змея подколодная, змея лютая, крокодильи слезы, гад ползучий;

2. «конструкции с подчинительными союзами»: красный как рак, как улитка, красный как рак, как уж на сковородке;

3. «конструкции с сочинительными союзами»: лебедь, рак да щука.

Среди фразеологизмов с зоонимами, называющими земноводных и пресмыкающихся не встретились конструкции: предлог с именем существительным + форма родительного падежа имени существительного, глагол + наречие, деепричастие + имя существительное, предлог + имя прилагательное + имя существительное, имя существительное + предлог с именем существительным, имя существительное + форма родительного падежа имени существительного, предлог с именем существительным + предлог с именем существительным, глагол + имя существительное, конструкции с отрицанием не.

Фразеологизмов, соответствующих предложению, насчитывается – 4, фразеологизмов, соответствующих сочетанию слов – 12.

С точки зрения экспрессивно-стилистических свойств во фразеологических словарях можно выделить фразеологизмы с пометами:

1. ирон. – 6 фразеологизмов: змий-искуситель, черепашьим ходом, крокодильи слезы и др.;

2. экспрес. – 6 фразеологизмов: отогреть змею на груди, когда рак на горе свиснет и др.;

3. бран. – 2 фразеологизма: змея подколодная, гад ползучий;

4. народно-поэт. – 2 фразеологизма: змея лютая, Змей-горыныч.

Таким образом, с точки зрения семантики среди фразеологических единиц с компонентом-зоонимом, называющим земноводных и пресмыкающихся больше оборотов, описывающих действия и поведения людей. С точки зрения эквивалентности той или иной части речи встречаются фразеологические обороты глагольной, субстантивной, адвербиальной групп. По структурной классификации Н. М. Шанского среди фразеологизмов с компонентом, называющим земноводных и пресмыкающихся преобладают фразеологизмы, соответствующие сочетанию слов, к самым распространенным конструкциям относятся: имя прилагательное + имя существительное и конструкции с подчинительными союзами. С точки зрения экспрессивно-стилистических свойств разговорных фразеологизмов насчитывается больше всего.

5.3. Лингвокультурологический комментарий к фразеологизмам с компонентом, называющим земноводных и пресмыкающихсяАнализируемые фразеологизмы расположены с точки зрения частотности компонента-зоонима.

Ярким представителем данной группы является змея. Образ змеи восходит с библейской традиции и используется как символ, опасного человека-предателя. Люди всегда испытывали страх и отвращение к змеям из-за их внешности и способа передвижения. Страх перед змеями и породил множество фразеологизмов о них: согреть змею на груди – так обычно называют неблагодарного человека, предателя; змея подколодная – говорится о злом, коварном человеке; змий искуситель – также о коварном, опасном человеке.

Среди качеств, присущих раку, на человека переносится особенность цвета: красный как рак. Фразеологизм где раки зимуют, часто использующийся как угроза, основан на особенностях поведения животного. Встречается данный оборот во многих классических произведениях. О «раках» писали Чехов, Лесков, Островский, Салтыков-Щедрин. Зимой раки покидают мелководье и ищут места поглубже, прячутся под корягами и роют длинные узкие норы-коридоры, после чего впадают в анабиоз до потепления. Скорее всего, из-за особенности этих животных укрываться подальше и поглубже и появился фразеологизм. Писательница Ольга Терентьева, например, в «Книге отличника» пишет, что зимовка раков – место явно темное, сырое и неуютное. Находиться там неприятно, поэтому и «отправить» в это место – весьма эффективная угроза. В справочнике по фразеологии есть версия, связанная с временами крепостного права. Одним из изысканнейших блюд на званых обедах у помещиков считались раки. Гурманы утверждали, что раки по-настоящему вкусны только в те месяцы, в названиях которых есть буква «р», то есть с сентября по апрель. А ловлей раков занимались, конечно, крепостные, для которых такое занятие в зимние месяцы оказывалось настоящим наказанием. Так фраза где раки зимуют переросла в устоявшееся словосочетание, которое на сегодняшний день используют как угрозу.

В русской фразеологии крокодил является не столько хищником, сколько страшным на вид существом. Некрасивых людей часто называют крокодилами. Выражение крокодильи слезы, означающее сильно плакать, проливать много слез, восходит к истории о том, что при поедании своей жертвы крокодил пускает слезы.

Черепаха в русской фразеологии – символ медлительности. Это качество особенно видно во фразеологизме черепашьим ходом.

Улитка в русской фразеологии также является символом медлительности, это качество данного животного отражено во фразеологическом обороте как улитка, в значении, что кто-то очень медленно двигается.

С зоонимом лягушка в русской фразеологии закрепилось выражение лягушка-путешественница, указывающее на человека, любителя путешествий, который часто попадает в неприятности. Такой образ лягушке часто приписывается в русских сказках.

Таким образом, земноводные и пресмыкающиеся в русской фразеологии встречаются реже, чем все остальные группы животных и чаще описывают негативные черты человека/ситуацию. Самым часто встречающимся компонентом-зоонимом, называющим земноводных и пресмыкающихся в русской фразеологии является змея.

Заключение

Фразеологические единицы, в состав которых входят компоненты-зоонимы, представляют колоссальный интерес с точки зрения истории и культуры, они отражают разнообразные представления русского народа, его национальную самобытность и выступают в качестве мотивированных номинаций, имеющих положительную или отрицательную коннотацию.

Источниками зарождения фразеологизмов с зоонимами являются различные области культуры: мифы, Священное писание, фольклор, художественная литература, исторический опыт народа. Выявление источника того или иного фразеологического оборота способствует более глубокому пониманию менталитета русского народа, национального мировосприятия и мировоззрения.

По итогам проведенного анализа можно выделить пять групп фразеологических единиц, включающих в свой состав компоненты-зоонимы:

– фразеологизмы, включающие в состав компонент-зооним дикие животные;

– фразеологизмы, включающие в состав наименования домашних животных;

– фразеологические единицы, включающие наименования птиц;

– фразеологические единицы, включающие названия насекомых и паукообразных;

– фразеологические единицы, содержащие в своем составе названия земноводных и пресмыкающихся.

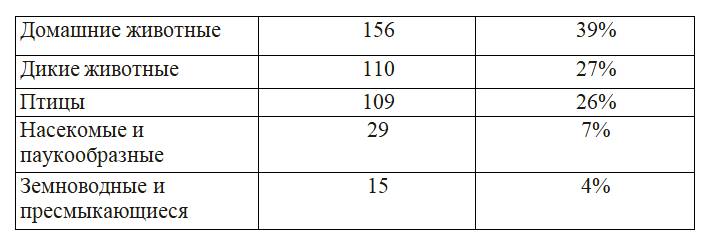

Точные данные по количеству выявленных фразеологизмов, в состав которых входят компоненты-зоонимы, отражены в таблице №6.

Таблица №6

Всего было выявлено 407 фразеологических единиц, включающих в свой состав компоненты-зоонимы. Самой многочисленной группой фразеологических единиц являются выражения, включающие в свой состав наименования домашних животных, как наиболее близких к людям с древнейших времен. Следующей по многочисленности идет группа фразеологизмов с наименованиями диких животных, затем группа фразеологизмов с компонентом, называющим птиц. Стоит отметить, что в данных фразеологизмах наиболее точно отражен исторический опыт народа, его культурные представления. Меньше всего в русском языке фигурируют фразеологизмы с названиями насекомых и паукообразных, земноводных и пресмыкающихся. Часть фразеологических оборотов включают в себя сразу несколько компонентов-зоонимов, относящихся к разным категориям (волк в овечьей шкуре, лебедь, рак и щука, делать из мухи слона).

Наиболее частотными во фразеологических оборотах являются компоненты: собака (пес), кошка (кот), лошадь (конь, кобыла), свинья, козел (коза), баран (овца), медведь, волк, заяц, мышь (крыса), лиса, курица (цыпленок), ворона (сорока), гусь, воробей, петух, птица (птенец), муха, комар, змея.

Не характерны для русской фразеологии образы хомяка, морской свинки, нутрии, шиншиллы, ламы, альпаки, разновидностей быков (буйвола, гаяла, яка, вола, бантенги), барсука, оленя, кенгуру, землеройки, опоссума, песца, соболя, норки, шиншиллы, утконоса, тушканчика, ламантина, лори, бегемота, броненосца, ленивца, бурундука, гепард, дикобраза куницы суслика, дельфина, енота, тюленя, выдры, лемура, леопарда, мангуста, скунса, зебры, ягуара, бобра, гиены, казарка, удод, ткач, грифа, фазана, цесарки, фламинго, дрофы, киви, фрегата, олуши, колибри, буревестника, альбатроса, кулика, иволги, тукана, пингвина, индюка, канарейки, перепела, ибиса, пеликана, чайки, снегиря, вьюрка, скворца, баклана, дятла, зимородока, куропатки, стрижа, ткача, вьюрка, овсянки, камышовки, трясогузки, ржанки, чижа, иволги, жаворонка, паука, таракана, муравья, моли, овода, стрекозы, сверчка бабочки, жука, тли, вши, шмеля, ящерицы, саламандры, скорпиона.

По степени оценки и окрашенности можно разделить исследуемые фразеологизмы следующим образом:

1) фразеологизмы, характеризующие отрицательные качества человека / оценку ситуации (237 единиц; 57 %);

2) фразеологизмы, характеризующие положительные качества человека / оценку ситуации (123 единицы; 31 %);

3) фразеологизмы, которые дают нейтральную, обобщенную характеристику людей и ситуации (48 единиц; 12 %).

Не все фразеологизмы с зоонимами характеризуют человека, часть из них содержат общую оценку ситуации.

Фразеологизмы с зоонимами чаще содержат оценку действий и поведения человека: как корова на льду, делать ход конем, слоны слонять, как уж на сковородке, вертеться как белка в колесе, смотреть волком, давать дрозда.

По структуре среди фразеологизмов с компонентом-зоонимом больше оборотов, соответствующих сочетанию слов нежели предложению. Самыми часто встречающимися конструкциями фразеологизмов с зоонимами являются следующие: «прилагательное + существительное» (стрелянный воробей, лебединая верность, медвежья услуга, заблудшая овца, дойная корова, гусиные лапки, глухой тетерев, волчий аппетит, белая ворона, архивная крыса), «глагол + существительное» (раздразнить гусей, собак гонять, слоны слонять, смотреть волком, пустить утку, прикинуться лисой, петь соловьем, давать дрозда).

С точки зрения эквивалентности той или иной части речи среди фразеологических оборотов с компонентом-зоонимом, можно сделать вывод о том, что в русском языке преобладают глагольные (глядеть волком, давать дрозда, убить бобра, раздразнить гусей, пустить утку, драть козла, давать петуха, вешать собак на шею) и субстантивные (гадкий утенок, гусь лапчатый, желторотый птенец, змея подколодная, козел отпущения, ломовая лошадь, мышиный жеребчик) фразеологизмы с компонентами-зоонимами.

По стилистической окраске в русском языке преобладают разговорные фразеологические единицы (как кошка с собакой, слоны слонять, как корове седло, как собак нерезаных, когда рак на горе свиснет), так как фразеологизмы чаще всего используются именно в разговорной речи.

Стоит отметить, что выводы по разным параграфам почти совпадают. Таким образом, в русском языке фразеологические обороты, включающие в свой состав компоненты-зоонимы, представляют обширный пласт фразеологических единиц.

Фразеологизмы с зоонимами формировались благодаря близкому контакту человека и животного, в ходе которого люди могли следить за повадками животных, отмечать особенности, переносить качества животного на человека. Те животные, с которыми человек контактировал особенно тесно и часто вошли в большее количество фразеологических оборотов. По итогам исследования выявлено, что чаще всего фразеологизмы с зоонимами используются для негативной оценки ситуации, действий или внешнего вида человека. Чаще всего именно негативные особенности поведения или внешнего вида животного используются для сравнения с человеком. Вероятно, это связано с опасностью, исходящей от животных, и возможностью причинить вред человеку, непривлекательным, отталкивающим внешним видом некоторых животных, особенностями поведения, которые вызывали страх и отрицательные эмоции у человека.

Таким образом, в ходе исследования было выявлено, что описание фразеологической активности, структурно-семантических особенностей фразеологических единиц с компонентами-зоонимами позволяет лучше понять значение их ключевого компонента, способствует более детальному пониманию их национально-культурной специфики, позволяет оценить их роль в формировании культуры народа.

На сегодняшний день фразеологизмы с зоонимами нередко подвергаются трансформациям, в частности в современной газетной публицистике можно встретить фразеологические обороты в видоизмененном варианте. Это может быть, например, слияние нескольких фразеологизмов в один, переосмысление значения, употребление фразеологизма в свободном значении. Такие языковые изменения зачастую ведут к потере первоначального смысла, фразеологический оборот утрачивает связь со своим происхождением, и понять его смысл можно только исходя из контекста. Изучения данных процессов может стать предметом отдельного исследования.

Также в качестве дальнейших перспектив изучения представляется необходимым проведение сопоставительного анализа фразеологизмов с зоонимами русского языка и фразеологизмов с зоонимами других языков для выявления специфических культурных особенностей.

Список использованной литературы

I

1. Алефиренко Н.Ф. Фразеологический словарь: Культурно- познавательное пространство русской идиоматики / Н. Алефиренко, Л. Золотых. Москва : ЭЛПИС, 2008. – 472 с.

2. Бирих А.К., Мокиенко В.М., Степанова Л.И. Словарь русской фразеологии. Историко-этимологический справочник / СПб. гос. ун-т. – СПб.: Фолио-Пресс, 1998. – 704 с.

3. Жуков А. В. Современный фразеологический словарь русского языка / А. В. Жуков, М. Е. Жукова. М. : Астрель, 2009. – 444 с.

4. Телия В. Н. Большой фразеологический словарь русского языка / В.Н. Телия. – М.: АСТ-Пресс Книга, 2010.

5. Фёдоров А.И. Фразеологический словарь русского литературного языка. – М.: Астрель, АСТ, 2008. – 880 с.

6. Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. – М.: Советская энциклопедия, 1968. – 543 с.

7. Шанский Н.М., Зимин В.И., Филиппов А.В. Школьный фразеологический словарь русского языка. М., 2002. С. 224.

8. Шаховский В. И. Большой фразеологический словарь русского языка: Значение. Употребление. Культурологический комментарий / ответ. ред. В. Н. Телия. М.: АСТ-Пресс книга, 2006. – 784 с.

II

9. Аверина М.А. Компонент-зооним в составе фразеологизмов русского и английского языков / М.А. Аверина // Филология и литературоведение. – 2014. – № 9 (36). – С. 13—16.

10. Аверина М.А. Cемантическая организация компонентов-зоонимов в русских паремиях / М.А. Аверина // Инновации в науке. – 2013. – № 21.

– С. 29—34.

11. Агафонов А.Ю. Фразеологические единицы с компонентом- зоонимом и их связь с культурой / Агафонов А.Ю. // Сфера знаний: вопросы науки в интерпретации современного образовательного процесса сборник научных трудов. Казань, 2018. С. 7-12.

12. Адонина Л.В. Концептуальный анализ фразеологических единиц// Фразеологизм в тексте и текст во фразеологизме (Четвёртые Жуковские чтения): Материалы Международного научного симпозиума. 4-6 мая 2009. – Великий Новгород, 2009. – С. 235-237.

13. Алефиренко Н.Ф. Фразеология в системе современного русского языка / Волгоград: Перемена, 1993. – 152 с.

14. Арсентьева Е.Ф. Сопоставительный анализ фразеологических единиц (на материале фразеологических единиц, ориентированных на человека в английском и русском языках). – Казань: Изд-во Казанского ун- та, 1989. – 126 с.

15. Архангельский В. JI. Устойчивые фразы в современном русском языке. Основы теории устойчивых фраз и проблемы общей фразеологии. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост, ун-та, 1964. – 315 с.

16. Ахманова О.С. Очерки по общей и русской фразеологии/ О.С. Ахманова. – Москва: Учпедгиз, 1957. – 295 с.

17. Бабкин А.М. Лексикографическая разработка русской фразеологии [Текст] / Акад. наук СССР. Ин-т рус. яз. – Москва ; Ленинград : Наука. [Ленингр. отдние], 1964. – 76 с.

18. Баранов А.Н. Аспекты теории фразеологии / А.Н. Баранов, Д.О. Добровольский. – Москва: Знак, 2008 – 656 с.

19. Бельчиков Ю. А. О культурном коннотативном компоненте лексики // Язык: система и функционирование. М.: Наука, 1988. – С. 30-35.

20. Беритов И. В. О физиологических механизмах поведения животных // Изв. АН СССР. Сер. биолог, наук. -1957. – № 2. – С. 143.

21. Богоявленская Ю.В.Сопоставительный анализ национально- культурной специфики эмотивных фразеологических единиц с компонентом-зоонимом в английском и русском языках / Богоявленская Ю.В., Симонова Е.С. // Многоязычие в образовательном пространстве. 2018. № 10. С. 75-82.

22. Болотнова Н. С. Современный русский язык: Лексикология. Фразеология. Лексикография / Н. С. Болотнова, А. В Болотнов. – Москва: Флинта, 2009 г. – 224 с.

23. Брагина А. А. Мир животных в мире слов. М.: Моск. лицей, 1995. – 253 с.

24. Брутян Г. А. Язык и картина мира // НДВШ. Философ, науки. 1973. – № 1. – С. 108-111.

25. Брутян Г. А. Языковая картина мира и ее роль в познании // Методологические проблемы анализа языка. Ереван: Изд-во Ереван, ун-та, 1976. – С. 57-65.

26. Будагов Р. А. Человек и его язык. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1976. – 429 с.

27. Буробин А. В. Национально-культурная специфика анималистической фразеологии русского языка. Дисс. канд. филол. наук. – М., 1994. – 196 с.

28. Буренкова С. В. Зооморфные образы немецкой и русской фразеологии. – Москва, 2008. – С. 29-41.

29. Вежбицкая А. Семантические универсалии и описание языков. М.: Языки русской культуры, 1999. – 776 с.

30. Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. М.: Русские словари, 1996.416 с.2 8. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Из опыта создания лингвострановедческих пособий по русскому языку. М.: Изд-во Моск. унта, 1977. – 208 с.

31. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Лингвострановедческая теория слова. -М.: Русский язык, 1980. – 320 с.

32. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. М.: Русский язык, 1990. – 246 с.

33. Верещагин Е. М., Костомаров В. Г. Язык и культура. Лингвострановедение в преподавании русского языка как иностранного. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Русский язык, 1976. – 248 с.

34. Виноградов В.В. Об основных типах фразеологических единиц в русском языке/ В.В. Виноградов // Избр. труды: лексикологии и лексикография. – Москва: Наука, 1977. – С.140- 161.

35. Виноградов В.В. Основные понятия русской фразеологии как лингвистической дисциплины/ В.В. Виноградов // Труды юбилейной научной сессии ЛГУ. Секция филол. наук. – Л. : Изд-во Ленинградский ун- та, 1946. – С.45-69.

36. Вознесенская М. "Муха" под микроскопом русской фразеологии, или Что такое зоонимы / М. Вознесенская // Учительская газета. – 2012. – 21 февраля (№ 8). – С. 9.

37. Вознесенская М. М. «Птичий двор» в русской фразеологии / М. М. Вознесенская [Текст] // Русская речь. – 2012. – № 5. – С. 116-122.

38. Вознесенская М. Слон большой – ему видней! или мера всех вещей / М. Вознесенская // Учительская газета. – 2012. – 28 февраля (№ 9). – С. 9

39. Воронина Т. Ф. Особенности зоонимической лексики // Современные проблемы науки и образования. – Магнитогорск: МГПИ, 1999. – 319с.

40. Воробьев В.В. Лингвокультурология: теория и методы. – Москва: Издательство РУДН, 1997. – 332 с.

41. Гафарова К.Т. Функционально-семантическая характеристика фразеологизмов с зоонимами и фитонимами в русском языке в зеркале немецкого языка / Гафарова К.Т. // Вестник современной науки. 2016. № 1-2 (13). С. 13-20.

42. Гвоздарев Ю. А. Рассказы о русской фразеологии. М.: Просвещение, 1988. -192 с.

43. Гладких О.И. Зоонимы"собака", "dog", "elperro" в русской, английской и испанской лингвокультурах/ Гладких О.И., Величко М.И. // Ученые записки Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Филологические науки. 2015. Т. 1 (67). № 1. С. 156-160.

44. Головня А. И., Юань Фан. Репрезентация фразеологизмов с компонентами, называющими представителей животного мира в русском и китайском языках // Карповские научные чтения:сб. науч. ст. / ред. А. И. Головня. Минск : Белорус. Дом печати, 2011 С. 114–118.

45. Гордеева З. А. Методика исследования зоонимов при моделировании русской языковой картины мира (на примере зоонима «кошка») / З. А. Гордеева // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. – 2013. – № 1. – С. 71 – 73.

46. Гребенник Н. Е. Сопоставительный анализ немецких и русских фразеологизмов с компонентом-зоонимом / Н. Е. Гребенник // Научно- исследовательская работа студентов: материалы 65-й научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых. – Петрозаводск, 2013. – С. 187- 188.

47. Григорьева Г. С. К вопросу о роли мотивирующего признака в сопоставительном исследовании фразеологических единиц (на материале ФЕ с фаунонимами современного английского и русского языков) / Г. С. Григорьева // Проблемы сопоставительного изучения английского, французского и русского языков: межвузовский сборник научных трудов / [отв. ред. А. Я. Загоруйко]. – Ростов-на-Дону, 1984. – С. 79-86.

48. Гуревич П. С. Культурология. М.: Знание, 1996. – 288 с.

49. Гутман Е. А., Литвин Ф. А., Черемисина М. И. Сопоставительный анализ зооморфных характеристик (на материале русского, английского и французского языков) // Национально-культурная специфика речевого поведения. М.: Наука, 1977. – С. 147-165.

50. Диброва Е. И. Вариантность фразеологических единиц в современном русском языке. Ростов-на-Дону: Изд-во Ростовск. ун-та, 1979. – 192 с.

51. Добровольский Д. О. Сопоставительная фразеология: (На материале германских языков). – Владимир: Изд-во Владимир, гос. пед. ун- та, 1990. -79с.