полная версия

полная версияНационально-культурная специфика фразеологизмов русского языка с компонентом-зоонимом

В русской фразеологии встречаются два устойчивых оборота, которые различаются только формой основного компонента: ходить петухом и ходить петушком. Оба выражения означают задиристое, воинственное поведение кого-либо. Данное описание может применяться как к мужчине, так и к женщине. Также выражение ходить петушком может значить и «угодливо, подобострастно». Таким образом, можно говорить о том, что выражение имеет два противоположных значения. Само наименование петух основывается на другом признаке птицы – это его голос. Слово петух этимологически связано с глаголом петь.

Интересно, что устойчивые обороты с петухами; первые: вторые/третьи петухи; до первых/вторых/третьих петухов; с первыми/вторыми/третьими петухами основываются на двух признаках петухов – «рано просыпаться» и «громко петь» и обозначают различное время суток: первые петухи – это полночь, т.е., то время, когда петухи поют первый раз, вторые петухи – это время перед зарей, третьи петухи – на рассвете. Выражение «с петухами» во Фразеологическом словаре А. И. Молоткова имеет два противоположных значения – «рано утром» и «рано вечером». Вероятно, для современного русского языка значение «рано вечером» можно считать устарелым, так как данное выражение в русской речи употребляется в значении «рано утром». Выражение давать/дать/пустить петуха отмечает тот факт, что, несмотря на то, что петух обладает сильным, громким голосом, это не означает, что он поет хорошо. Оборот имеет значение «издавать громкие писклявые звуки, сорвавшись на высокой ноте во время пения, речи». Благодаря данному обороту формируется стереотипный образ петуха как птицы, издающей при пении громкие, резкие и высокие звуки. В основе фразеологизма лежит метафора, которая уподобляет поведение человека действиям животного, а также метонимия – отождествление петуха и его пения.

Фразеологизм пустить петуха в одной из своих форм совпадает с другим фразеологическим оборотом русского языка пустить красного петуха. Таким образом, мы имеем дело с омоформами. Выражение пустить красного петуха имеет значение поджигать что-либо, устраивать пожар. Оно основано на таком признаке петуха, как яркая расцветка его оперения. В славянской мифопоэтической традиции петух может аллегорически обозначать пожар. Вероятно, это связано с его ярким оперением и красным гребешком (красный цвет – цвет огня), а также с тем, что именно петух встречает своим пением зарю (небесный пожар), метафорическая связь зари и пожара присутствует в различных восточнославянских фольклорных текстах. Таким образом, в основе большинства переносных значений компонента петух лежат коннотации, отражающие реальные особенности внешнего вида и поведения этой птицы – особенность походки, агрессивное поведение, яркое оперение, громкий голос.

Воробей в русской фразеологии имеет положительные коннотации и ассоциируется с опытным, знающим человеком. Это подтверждает выражения: обмануть старого воробья на мякине, стреляный воробей. Выражение старый воробей означает очень опытного, бывалого человека. Имеется в виду человек, который побывал в разных трудных жизненных ситуациях, приобрёл большой, часто «горький», опыт и в связи с этим стал осторожен и хитёр. Фразеологизм произошел от пословицы Старого (стреляного) воробья на мякине не проведёшь. В основе фразеологического оборота лежат наблюдения за реальным поведением и повадками воробьёв: в частности, в поисках пищи воробьи могут собираться в большие стаи и портить посевы, чем доставляют очень много хлопот земледельцам. Стремясь отпугнуть птиц от полей, земледельцы часто использовали стрельбу (отсюда пошло выражение стреляный воробей). Во фразеологизме содержится зооморфная метафора, в которой отображено древнейшее стереотипное представление о воробье как о птице, проворной, задиристой, связанной с мотивом грабежа и воровства. В данной метафоре бывалый, опытный человек, которого трудно застать врасплох, уподобляется воробью, побывавшему в опасных для него ситуациях и выжившему в них. В целом фразеологизм выполняет роль эталона опытности и осторожности. В русской фразеологии отмечается и небольшой размер этой птички. Так фразеологический оборот воробьиный шаг, означает очень маленькое расстояние и основан на метафоре, которая уподобляет какое-то незначительное расстояние шагу воробья.

Лебедь в русской культуре ассоциируется с чистотой, целомудрием, благородством, возрождением и верностью. Во фразеологии данный компонент имеет положительные коннотации. Лебединая походка – плавная величавая, лебединая верность – крайняя степень преданности любимому человеку до самой смерти. Часть оборотов основаны на сходстве внешних данных этой птицы и человека: лебединая шея – длинная, гибкая шея, лебединая грудь – белоснежная, пышная. Фразеологический оборот лебединая песня имеет значение последнее проявление таланта или последнее наиболее значительное произведение кого-либо. Данный оборот основан на народном представлении о том, что лебеди – не певчие птицы – за некоторое время до смерти обретают голос, и предсмертное пение лебедей звучит удивительно красиво.

Голубь с древности считается символом мира, это значение имеется в виду в обороте голубь мира, которое получило известность и вошло в употребление после окончания Второй мировой войны в связи с деятельностью Всемирного конгресса сторонников мира. Однако выражение возникло гораздо раньше и берет свое начало в библейской традиции, рассказе о голубе, который принес Ною в ковчег ветвь маслины.

Орел в современной русской фразеологии связан с понятиями: смелость, отважность, благородство. Орел имеет особое значение в русской национальной культуре, является символом государственности. Фразеологические обороты с этим компонентом часто построены на внешних особенностях этой птицы, особенностях поведения. Орел – крупная птица, с мощным, загнутым вниз клювом, сильными лапами, большим размахом крыльев, обладающая хорошим зрением. В русской фразеологии отмечается и такая стереотипная черта орла, как быстрота: нестись как орел, лететь орлом. Отдельные фразеологизмы подчеркивают внешнее сходство человека с орлом: нос как у орла. Нередко такие качества орла, как отвага и благородство переносятся на людей и характеризуют человека, обладающего отмеченными достоинствами: смел как орел; сердце как у орла; смотреть орлом.

Схожими характеристиками, если сравнивать с орлом, в русской фразеологии обладает сокол. Это можно проследить в оборотах: взлететь как сокол, отважен как сокол, взгляд как у сокола.

Аист в русской фразеологии обладает нейтральными коннотациями. С аистом сравнивают человека, обладающего неестественно длинными ногами. Это можно увидеть в выражении ноги как у аиста. Также образ аиста используется при характеристике походки, напоминающей движения этой птицы (шагать / вышагивать как аист; походка как у аиста).

В русском языке имеется сравнительно небольшое количество устойчивых выражений с компонентом утка. Здесь можно отметить такие обороты, как подсадная утка, гадкий утенок, газетная утка, пустить утку. Подсадной уткой называют человека, который, выполняя специальное задание, выдает себя не за того, кем является на самом деле, с тем, чтобы выведать какие-либо тайны, секреты и разоблачить преступника. Выражение имеет амбивалентную оценку в зависимости от того, чью точку зрения представляет говорящий. В основе данного фразеологического оборота лежит приспособление из профессиональной сферы охотников, подсадной уткой называется специальная приманка для привлечения других птиц.

В сочетаниях газетная утка, пустить утку слово утка имеет переносное значение «ложный слух, обман». Все выражения содержат указание на некоторую мнимость, двойственность, несоответствие видимого и реального.

Из названия сказки Г.-Х. Андерсена во фразеологический фонд русского языка вошло выражение гадкий утенок. Данный оборот, согласно первому своему значению, может обозначать некрасивого ребенка, который во взрослом возрасте превращается в довольно привлекательного человека. Второе значение может относиться к кому-либо или чему-либо, незаслуженно недооцененному, но неожиданно обнаружившему свои достоинства.

Соловей в русской фразеологии ассоциируется в первую очередь с громким пением и имеет положительную или нейтральную коннотацию. Соловей в представлении русского человека обладает красивым голосом, хорошо поет, данные качества этой птицы отражаются в обороте заливаться соловьем, то есть говорить красноречиво, с жаром, увлекаясь своей речью. Речь идет о человеке, который очень красноречиво говорит с целью поразить других своим умом, способностями. Таким образом, соловей, его пение представляются эталоном красивого звучания. В основе фразеологического оборота лежит сопоставление пения соловья с содержанием человеческой речи. Оборот содержит иронию, так как пение соловья только красиво и не содержит смысла, то и сравниваемая с ним речь человека обычно воспринимается как не имеющая качественного наполнения, незначительная по содержанию.

Ласточка в русской фразеологии обычно выступает предвестником какого-либо явления и имеет положительные коннотации. Этот признак ласточки отразился во фразеологизме первая ласточка в значении самый первый признак, первое проявление какого-то события, которое в дальнейшем получило большое распространение. В основе данного фразеологического оборота лежат древнейшие мифологические представления о ласточке как о предвестнице весны. Так в русских народных песнях ласточка приносит из-за моря золотые ключи, которыми замыкает зиму и отмыкает лето. В русских традициях существуют ритуалы, которые совершаются при виде первой ласточки весной. В основе фразеологического оборота лежит зооморфная метафора, которая уподобляет предвестника какого-либо события, явления первой ласточке, прилёт которой свидетельствует о начале весны.

Павлин в понимании русского человека прежде всего отличается от других птиц своим длинным, красивым хвостом. Это физиологическое качество данной птицы нашло отражение в русской фразеологии. Так, оборот ворона в павлиньих перьях указывает на человека, который тщетно стремится казаться лучше, чем он есть на самом деле. На эту особенность также указывает и фразеологизм распускать павлиний хвост, который имеет значение «пытаться произвести на кого-то впечатление».

В основе фразеологизмов с компонентом бекас лежит сравнение черт внешнего вида этой птицы с человеком. Это можно проследить в обороте бекасиный нос, так говорят о длинном, тонком носе человека, похожем на клюв бекаса.

Употребление компонента-зоонима кукушка связано с перенесением особенностей поведения данной птицы на человека. Об этом свидетельствует оборот мать кукушка, основанный на сравнении действий птицы и женщины в отношении заботы о своем ребенке.

Сова встречается в одном фразеологическом обороте сову видно по полету. Оборот основан на манере передвижения этой птицы, которая летает бесшумно благодаря особенностям строения крыльев.

Фразеологизмы с компонентами-зоонимами попугай, цапля также основаны на сходстве внешних черт, особенностей поведения этих птиц и человека. Об этом свидетельствуют фразеологические обороты: повторять как попугай – постоянно повторять одно и тоже, как цапля – об очень худом и длинном человеке.

Журавль в русской культуре связывается с представлениями о чем-то возвышенном, недосягаемом. Это отражено во фразеологическом обороте журавль в небе, так говорят о чем-то желаемом, но недоступном, недостижимом.

Гоголь встречается только в одном фразеологическом обороте ходить гоголем, который означает становиться важным, напыщенным. Информации, чтобы сделать вывод об отношении человека к этой птице недостаточно, но можно предположить, что гоголь представляется человеку птицей, имеющий серьезный, важный внешний вид.

Дрозд не активно представлен в русской фразеологии, в словарях встречается оборот давать дрозда в значении нападать на кого-то, возможно, данный фразеологизм основан на наблюдении за поведением этой птицы.

Тетерев, несмотря на то, что является типичным представителем фауны России, встречается лишь в одном фразеологическом обороте глухой тетерев, которым называют глухого, невнимательного человека, но едва ли оборот основан на сходстве характеристик данной птицы и человека. Возможно, фразеологизм основан на особенности этих птиц, заключающейся в том, что во время периода спаривания самцы увлеченно привлекают самок своим пением и могут не заметить происходящего вокруг и стать легкой добычей для охотника или других животных.

Синица для русского человека связана с трудно достижимой мечтой. Об этом свидетельствует фразеологизм ухватить синицу за хвост.

Фразеологизмы с компонентами коршун и страус основаны на перенесении особенностей поведения этих птиц на человека. Такой вывод можно сделать при анализе оборотов коршуном налететь и страусова тактика. Коршун – в представлении человека хищная опасная птица, способная набросится на добычу и с легкостью заполучить ее. Страус же, наоборот, в случае угрозы опускает голову к земле, что для человека представляется тактикой избегания опасности и признаком трусости.

Таким образом, по результатам лингвокультурологического анализа можно заключить, что отношение человека к птицам связано в первую очередь с их внешними данными, особенностями поведения, которые метафорически переносятся на человека. Особенно ярко передают разнообразные значения компоненты: курица, утка, аист, бекас, петух, гусь, ворона, орел, соловей. В русской фразеологии чаще отмечается перенос негативных качеств / черт птиц на людей.

Глава 4. Фразеологизмы русского языка с компонентом, называющим насекомых и паукообразных

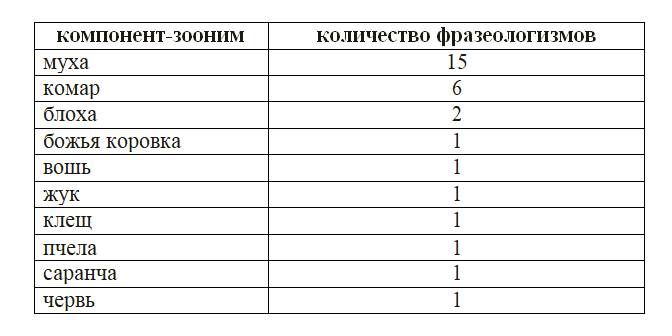

4.1. Общая характеристика материалаНасекомые и паукообразные во фразеологизмах встречаются редко. Всего было выявлено 29 фразеологических единиц. Наиболее типичные представители – муха, комар. Реже можно встретить таких насекомых, как саранча, пчела, блоха, божья коровка, червь, вша, клещ. Фразеологический оборот ешь тя мухи с комарами, означающий вид несерьезной, шутливой брани, содержит два компонента данной группы.

Точные данные по количеству выявленных фразеологизмов, в состав которых входит зооним, называющий насекомых и паукообразных, отражены в таблице №4.

Таблица №4

Насекомые и паукообразные в русской фразеологии также чаще имеют негативные коннотации. Особой пользы человеку они не приносили, скорее наоборот, такие животные, как муха, саранча, комар, блоха, клещ всегда доставляли неудобства и причиняли вред. Скорее всего именно по этой причине компоненты-зоонимы, называющие насекомых больше используются для нелестного описания человека или негативной оценки ситуации. Из 29 фразеологических единиц 21 имеют негативную коннотацию. Не встречаются во фразеологизмах русского языка компоненты: паук, таракан, моль, муравей, овод, стрекоза, сверчок, бабочка, жук, тля, шмель. В то же время в русских сказках, баснях стрекоза, таракан, шмель, бабочка, сверчок являются частыми персонажами.

4.2. Структурная и семантико-стилистическая классификации фразеологизмов с компонентом, называющим насекомыхС точки зрения семантики можно разделить фразеологические единицы с компонентом-зоонимом, называющим насекомых и паукообразных на следующие группы:

1) оценивающие действия человека – 12 фразеологизмов: урезать муху, раздавить муху и др.;

2) содержащие указание на поведение – 9 фразеологизмов: трудиться как пчела, липнуть как муха, считать мух и др.;

3) содержащие указание на характер человека – 5 фразеологизмов: мухи не обидит, божья коровка и др.;

4) описывающие внешний вид человека – 1 фразеологизм: словно муху проглотил.

Часть фразеологизмов описывают события/явления: мрут как мухи, мухи дохнут и др.

С точки зрения эквивалентности той или иной части речи встречаются фразеологические обороты с компонентом, называющим насекомых и паукообразных, глагольной, субстантивной, адвербиальной и междометной групп. К глагольным можно отнести 11 оборотов: блоху подковать, делать из мухи слона и др., к субстантивным – 10: белые мухи, божья коровка и др., к адвербиальным – 8: будто сонная муха, мухи дохнут, муха пролетит – услышишь и др., к междометным – 1: ешь тя мухи с комарами. Не были выявлены адъективные, модальные и союзные фразеологизмы.

По структурной классификации Н. М. Шанского среди фразеологизмов с компонентом, называющим насекомых и паукообразных, можно выделить следующие группы:

Фразеологизмы, соответствующие сочетанию предложения:

1. номинативные (под мухой, мухи дохнут);

2. коммуникативные: (делать из мухи слона, какая блоха укусила, ешь тя мухи с комарами и др.).

Фразеологизмы, соответствующие сочетанию слов:

1. «имя прилагательное + имя существительное»: белые мухи и др.;

2. «глагол + имя существительное»: считать мух, раздавить муху, блоху подковать и др.;

3. «конструкции с подчинительными союзами»: трудиться как пчела, как мухи на мед, как саранча, будто сонная муха;

4. «конструкции с отрицанием не»: мухи не обидит;

5. «конструкции с предложно-падежной формой имени существительного + предложно-падежной формой имени существительного»: с мухой в голове.

Среди фразеологизмов с зоонимами, называющими насекомых и паукообразных, не встретились конструкции: предлог с именем существительным + форма родительного падежа имени существительного, глагол + наречие, деепричастие + имя существительное, предлог + имя прилагательное + имя существительное, конструкции имя существительное + предлог с именем существительным, конструкции имя существительное + форма родительного падежа имени существительного, конструкции с сочинительными союзами.

Фразеологизмов, соответствующих предложению, насчитывается 6, фразеологизмов, соответствующих словосочетанию – 24.

С точки зрения экспрессивно-стилистических свойств во фразеологических словарях можно выделить фразеологизмы с пометами:

1. пренебр. – 11 фразеологизмов: считать мух, ловить мух ртом и др.;

2. экспрес. – 10 фразеологизмов: мрут как мухи, комар носа не подточит, какая муха укусила, комара не обидит, ешь тя мухи с комарами и др.;

3. шутл. – 2 фразеологизма: раздавить муху, комара не зашибет;

4. презр. – 2 фразеологизма: липнуть как муха, колорадский жук;

5. разг. – 2 фразеологизма: белые мухи, до белых мух;

6. прост. – 2 фразеологизма: с мухой, урезать муху;

7. ирон. – 1 фразеологизм: божья коровка.

Таким образом, с точки зрения семантики среди фразеологических единиц с компонентом-зоонимом, называющим насекомых и паукообразных больше оборотов, описывающих действия и поведения людей. С точки зрения эквивалентности той или иной части речи встречаются фразеологические обороты с компонентом, называющим насекомых и паукообразных, глагольной, субстантивной, адвербиальной и междометной групп. По структурной классификации Н. М. Шанского среди фразеологизмов с компонентом, называющим насекомых и паукообразных, преобладают фразеологизмы, соответствующие сочетанию слов, чаще всего встречаются конструкции: глагол + имя существительное и конструкции с подчинительными союзами. С точки зрения экспрессивно-стилистических свойств разговорных фразеологизмов насчитывается больше всего.

4.3. Лингвокультурологический комментарий к фразеологизмам с компонентом, называющим насекомых и паукообразныхСамым ярким представителем данной группы является муха. Муха представлена в русской фразеологии как мелкое, бесполезное, безвредное существо. Это отражается в оборотах мрут как мухи, мухи не обидеть, мухи дохнут, точно сонная муха.

Во фразеологизме мухи не обидеть имеется в виду, что человек оценивается говорящим как безобидный, тихий, не способный к агрессии. Часто употребляется в ситуации, когда поступки человека наводят на мысль о его агрессивности вопреки его истинной безобидности. Фразеологизм отражает стереотипное представление о мухе как о незначительном по причине своих размеров и отрицательных свойств существе, которое не жалко убить.

Фразеологизм прилипнуть как муха дополняет образ этого насекомого, здесь оно представлено, как существо, от которого трудно избавиться. Оборот точно сонная муха описывает человека, который замедленно реагирует на происходящее и плохо соображает, скорее всего из-за того, что не выспался или устал. В данном случае образное содержание фразеологизма основано на наблюдении за поведением мух поздней осенью, когда их снижается активность и они становятся вялыми, малоподвижными. Здесь расслабленное, малоактивное состояние человека уподобляется такому поведению мухи. Оборот выполняет роль эталона состояния пониженной активности человека.

К комару сложилось в русской культуре сходное отношение, часть фразеологизмов с компонентом-зоонимом комар являются эквивалентами фразеологизмов с компонентом муха: комара не обидит, комара не зашибёт. В целом, комар в русской фразеологии – символ чего-то мелкого и незначительного. Об этом свидетельствует и оборот комар носа не подточит, означающий, что что-то сделано настолько тщательно, предусмотрительно, что не к чему придраться. Глагол «подточить» здесь имеет значение «подсовывать, подпихивать», то есть имеется в виду, что даже маленький комариный нос-хоботок не подлезет.

Блоха в русской фразеологии – мелкое существо, способное нанести вред человеку. Эти качества можно увидеть во фразеологическом обороте какая блоха укусила. Небольшой размер насекомого отмечается во фразеологизме блоху подковать, который подчеркивает искусность мастера, указывая на особую сложность этого дела из-за крошечных размеров насекомого.

Пчела в русской фразеологии – символ трудолюбия. Эта черта хорошо видна в выражении трудиться как пчела.

Саранча имеет негативную коннотацию в русской фразеологии. Об этом свидетельствует фразеологический оборот как саранча, в значении с жадностью (поедать, всё опустошая, набрасываясь большой массой).

Исходя из анализа фразеологизма присосаться как клещ, можно сделать вывод что, клещ также имеет негативную коннотацию в русской фразеологии и выступает как назойливое существо, от которого трудно избавиться.

Божьей коровкой называют тихого, кроткого, безобидного человека. Качество этого животного в данном фразеологическом обороте переносятся на человека. Божья коровка – маленькое насекомое, которое не несет никакого вреда.

Вошь в представлении человека нечто незначительное, незаметное, об этом свидетельствует оборот в кармане вошь на аркане, означающий полное отсутствие денег.

Жук в русской фразеологии имеет негативную коннотацию. Так, колорадским жуком называют лицемерного человека.

Червь встречается в одном фразеологизме книжный червь, называющем человека умственного труда.

По итогам анализа можно сделать вывод о том, что насекомые и паукообразные имеют в большей степени негативные коннотации в русской фразеологии. Это связано в первую очередь с их непривлекательным внешним видом и особенностями поведения. Сравнительно небольшое количество насекомых, встречающихся во фразеологизмах, имеют положительные коннотации, среди них: божья коровка, пчела. К тому же насекомые в русской фразеологии часто представляются чем-то мелким и незначительным.

Глава 5. Фразеологизмы русского языка с компонентом, называющим земноводных и пресмыкающихся

5.1. Общая характеристика материалаФразеологизмы с компонентом, называющим земноводных и пресмыкающихся составляют самую немногочисленную группу, их всего насчитывается 16. Самый яркий представитель данной группы – змея.

Точные данные по количеству выявленных фразеологизмов, в состав которых входит зооним, называющий земноводных и пресмыкающихся, отражены в таблице №5.