полная версия

полная версияНационально-культурная специфика фразеологизмов русского языка с компонентом-зоонимом

Фразеологизм медведь на ухо наступил дополняет образ медведя такими качествами как неуклюжесть, грубость. Фразеологизм содержит метонимию: ухо как орган слуха обозначает здесь музыкальный слух. Такое же представление о медведе содержится во фразеологизме медвежья услуга, который имеет значение непрошеная помощь, приносящая вред. Имеется в виду, что человек, желая помочь другому, делает это крайне неумело и неуклюже, создавая помехи, доставляя неприятности. Данный фразеологизм употребляется в роли эталона ситуации, когда человек пытается помочь кому-либо и в итоге только усугубляет ситуацию.

Во фразеологизме медвежий угол, который означает глухое, труднодоступное место, образ медведя дополняется представлениями о его нелюдимости, отчужденности. В данном фразеологизме лес, пространство в котором живет это животное, противопоставляется пространству человеческого жилья. В пространственной модели мира угол – непроходимое, глухое место, откуда нет выхода. Так часто называют оторванное от других поселений захолустье. Данный фразеологизм выступает в роли эталона максимально удалённого от центров цивилизации места.

Таким образом, медведь в русской фразеологии отражает множество человеческих качеств. Он связывается с представлением о большой физической силе, неуклюжести и незлобивости в сочетании с умением постоять за себя. В русской культуре медведь также предстает как ленивое животное, но эта его черта практически не находит отражения во фразеологических единицах данного языка.

Лиса в русской фразеологии – символ хитрости, лукавства, коварства. Лисой обычно называют плутоватого человека, способного провести кого угодно. Эти качества лисы отражены во фразеологический оборотах старая лиса, хитрый как лиса, Лиса Патрикеевна. Лиса часто выступает как чрезмерно обходительный персонаж, своим поведением пытающийся достичь выгоды – прикидываться лисой.

О слонах в древности люди не имели особой информации. В русской фразеологии слон не обладает плохими качествами, но обладает огромными габаритами, и из-за своих размеров может снести все на своем пути. Об это свидетельствует фразеологизм слон в посудной лавке. Также часто слоном называют крупного, неловкого и неповоротливого человека.

Ёж – животное, которое относится к классу зверей, но в его природе совмещены признаки различных видов животных: млекопитающее, всеядное, активен ночью, зимой впадает в спячку, в случае опасности втягивает голову и сворачивается в шар, умеет строить гнезда из листвы и травы, плавать, быстро бегает. В русской фразеологии отмечается его необычный внешний вид (наличие колючек) и универсальность природы.

Так во фразеологизме и ежу понятно имеется в виду, что происходящее, будучи простым, очевидным и однозначным по смыслу, понятно даже самому обычному человеку. В основе фразеологического оборота лежит метафора, в которой ежу уподобляется любой примитивный человек с его элементарными навыками. Фразеологизм выступает как эталон элементарности смысла чего-либо, общедоступности любому, самому обычному человеку. По одной из версий фразеологизм обязан своим появлением «Сказке о Пете, толстом ребенке, и о Симе, который тонкий» В. В. Маяковского, где есть фраза:

«Ясно

Даже и ежу –

Этот Пеня

Был буржуй».

Выражение ушло в народ, и вскоре стал употребляться видоизмененный элемент «ежу понятно».

Согласно другой версии, происхождение фразеологизма связывают с интернатами для одаренных детей 1950-х годов. В этих заведениях было два вида обучения: для тех, кому предстояло учиться два года (классы под литерами А – Д), и для тех, кому оставался один год (классы Е, Ж, И). Между ребятами нередко существовала конкуренция. Второкурсники предвзято относились к «ежам», ещё не успевшим свыкнуться с новой программой, и часто употребляли выражение «ежу понятно».

Фразеологический оборот держать в ежовых рукавицах (держать в ежах), означающий сурово обращаться с кем-либо, держать в строгом повиновении, отсылает к внешнему виду этого животного. Ежовые рукавицы (голицы) – рабочие кожаные рукавицы без подкладки и меха, которые служили для защиты рук от повреждений при работе. Они были придуманы крестьянами и предназначались для ловли ежей. Лишь спустя много лет это стало фразеологическим оборотом. В XVIII веке данное выражение зафиксировано в пословице: Ежовыми рукавицами да за мягкое тело приниматься.

Лев является символом власти, грозности. Это подтверждают обороты светская львица (лев), львиная доля. Фразеологизмы светская львица и светский лев описывают обольстительного, опасного человека, искушённого в светских делах. Фразеологизм основан на стереотипном представлении о льве как о царе зверей. Лев в русской культуре наделен следующими характеристиками: величественной наружностью, властным поведением, силой, грациозностью. В Священном Писании львы представляются символами людей, отличающихся особенной силою, властью и могуществом. В основе данного оборота лежит метафора, которая уподобляет человека, пользующегося успехом в высшем свете и обладающего соответствующими манерами поведения, льву, который отличается величественными повадками и занимает царственное положение в мире животных. Фразеологизм отражает стереотипный образ уверенного в своих успехах в обществе человека. В других языках имеются сходные по значению выражения. Так, в английском слово lion означает «знаменитость» (человек, появление с которым в обществе представляется весьма желаемым и престижным).

Фразеологический оборот львиная доля имеет значение большая часть. Лев в мифопоэтических представлениях – царь зверей, поэтому он играет роль символа царственной власти. Льву как царю принадлежит самая крупная и лучшая часть добычи. Фразеологизм выступает в роли эталона большей части чего-либо.

Рысь в русской фразеологии представлена мало. Во фразеологизме рысьи глазки переносится особенность внешнего вида этого животного на человека. Так говорят об остром и опасном взгляде.

Главной отличительной особенностью жирафа в представлении русского человека является его длинная шея, это качество животного отражено во фразеологическом обороте доходит как до жирафа, имеется в виду, что информация доходит до человека очень медленно. В основе фразеологизма лежит метафора, уподобляющая человека жирафу, обладающему большим расстоянием между головой и туловищем.

Обезьяна (мартышка) в русской фразеологии – символ глупости, неумелости. Это подтверждают обороты: обезьяна с гранатой, мартышкин труд. Иногда глупость обезьяны может нанести вред окружающим. Так, выражение обезьяна с гранатой описывает человека, который обладает чем- то опасным и не умеет с этим обращаться. Оборот мартышкин труд употребляется для описания бесполезной работы, не приносящей никакого качественного результата. Таким образом, в представлении русского человека обезьяна – неисправимо глупое, ни на что не способное существо.

Бобер оценивается нейтрально во фразеологии русского языка. Во фразеологических словарях встречается оборот убить бобра, в двух полярных значениях: добиться чего-то значительного или обмануться в расчетах. Но сделать какой-либо однозначный вывод об отношении человека к данному животному, исходя из значения данного фразеологического оборота, не представляется возможным.

Верблюд, вероятно, для русского человека мало знакомое животное, о котором не удалось сложить каких-либо особых представлений. Об этом свидетельствует фразеологизм от верблюда (ответ на вопрос: откуда?), который указывает на малую известность данного животного для русского человека.

Зооним антилопа входит в состав фразеологизма золотая антилопа и означает источник богатства. Возможно, такое значение вытекает из того, что данное животное является желанной добычей для охотников.

Компонент кит встречается в составе оборота три кита, в значении основа, фундамент. Фразеологизм берет свое начало из древнейших представлений людей об устройстве мира. Из этого может следовать вывод, что кит для человека в первую очередь ассоциируется с массивностью и прочной опорой.

Зооним крот был выявлен в одном фразеологическом обороте слепой как крот, который основан на перенесении физических особенностей данного животного (слабого зрения) на человека.

Лось встречается во фразеологизме гонять лосей в значении проводить время в безделье. Однако сделать какое-то заключение относительно представлений человека об этом животном, исходя из значения выявленного оборота, сложно.

Носорог является одним из компонентов оборота смесь бульдога с носорогом, употребляющегося при описании несочетающихся между собой явлений, характеристик. Но выявить какие-то особенные черты данного животного, исходя из значения фразеологизма, также не представляется возможным.

Хорек и сурок встречают в составе похожих фразеологических оборотов спать как хорек / спать как сурок в значении очень крепко спать и, вероятно, основаны на особенностях поведения данных животных.

Исходя из анализа, можно отметить, что дикие животные всегда представляли в первую очередь опасность для людей. Контакты с этими животными происходили редко и чаще имели негативный характер. В соответствии с этим в основу многих фразеологических оборотов, описывающих диких животных легли общие представления человека о них, основанные на наблюдении. Так, медведь для русского человека связан с массивностью, волк – с жестокостью, мышь / крыса – с мелочностью, вредительством. Животные, от которых не исходила опасность и которые нередко становились объектом жестокости человека и других животных, наделялись человеком противоположными чертами. Так заяц для русского человека – символ трусости, безобидности.

Глава 3. Фразеологизмы русского языка с компонентом, называющим птиц

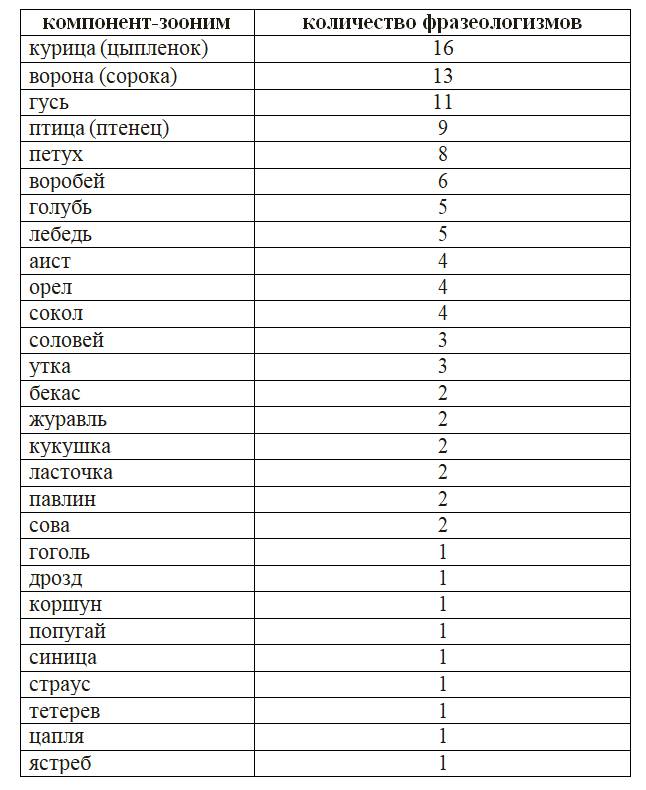

3.1. Общая характеристика материалаФразеологических единиц, включающих наименования птиц в словарях насчитывается 109. Чаще встречаются компоненты курица (цыпленок), ворона (сорока), гусь, воробей, петух, птица (птенец). Именно с этими птицами, вероятно, человек контактировал наиболее часто, наблюдал за их повадками и отмечал особенности поведения. Обороты ворона в павлиньих перьях, променять кукушку на ястреба содержат в своем составе сразу два компонента, относящихся к данной группе.

Точные данные по количеству выявленных фразеологизмов, в состав которых входит зооним, называющий птиц, отражены в таблице №3.

Таблица №3

По результатам исследования, можно сделать вывод, что среди выявленных фразеологизмов чаще наблюдается отрицательная семантика, чем положительная. Из 109 фразеологизмов с компонентом, называющим птиц, 62 имеют негативные коннотации. Часто встречающиеся компоненты-зоонимы, такие как курица, петух, гусь, ворона, обычно используют для негативной оценки человека или ситуации. Вероятно, частично это может быть связано с отталкивающим внешним видом этих птиц, агрессивными манерами поведения. Редко встречаются во фразеологизмах компоненты-зоонимы, называющие птиц, не являющихся типичными представителями фауны России: цапля, журавль, дрозд, тетерев, попугай. Во фразеологических оборотах русского языка не были выявлены: индюк, казарка, удод, ткач, канарейка, перепел, ибис, пеликан, чайка, снегирь, вьюрок, скворец, баклан, дятел, зимородок, куропатка, стриж, ткач, вьюрок, овсянка, камышовка, трясогузка, ржанка, чиж, иволга, жаворонок гриф, фазан, цесарка, фламинго, дрофа, киви, фрегат, олуша, колибри, буревестник, альбатрос, кулик, иволга, тукан, пингвин. Несмотря на отсутствие данных компонентов во фразеологии русского языка, часть из них имеют большое значение для русской лингвокультуры. Так, жаворонком в переносном значении называют рано пробуждающегося человека, бакланом, индюком, дятлом часто именуют неумного человека.

3.2. Структурная и семантико-стилистическая классификации фразеологизмов с компонентом, называющим птицС точки зрения семантики можно разделить фразеологические единицы с компонентом-зоонимом, называющим птиц на следующие группы:

1) содержащие указание на поведение – 31 фразеологизм: ловить ворон, как курица лапой и др.;

2) оценивающие действия человека – 23 фразеологизма: поймать журавля в небе, пустить красного петуха, пустить утку и др.;

3) содержащие указание на характер человека – 21 фразеологизм: пуганая ворона, стрелянный воробей, птица высокого полета и др.;

4) описывающие умственные способности человека – 15 фразеологизмов: куриные мозги, попасть как кур в ощип, попасться как ворона и др.;

5) описывающие внешний вид человека – 8 фразеологизмов: бекасиный нос, гусиные лапки, шагать как аист и др.

Часть фразеологизмов описывают события / явления: подсадная утка, первые петухи, соловьиная ночь, с высоты птичьего полета и др.

С точки зрения эквивалентности той или иной части речи самые большие группы составляют глагольные и субстантивные фразеологические обороты с компонентом, называющим птиц. К глагольным можно отнести 39 оборотов: считать ворон, налетать как ворона, смотреть орлом, раздразнить гусей, пустить утку, строить куры и др., к субстантивным – 37 фразеологизмов: обстрелянная птица, подсадная утка, важная птица, гусь лапчатый, гадкий утенок, мать кукушка, старый воробей и др., к адвербиальным – 19 фразеологизмов: с гулькин нос, воробью по колено, как с гуся вода, курам на смех и др., к адъективным – 13 фразеологизмов: соловьиная ночь, лебединая походка и др., к междометным – 1 фразеологизм: что за гусь. Не были выявлены модальные и союзные фразеологизмы.

По структурной классификации Н. М. Шанского среди фразеологизмов с компонентом, называющим птиц можно выделить следующие группы:

Фразеологизмы, соответствующие сочетанию предложения:

1. номинативные (птица высокого полета, куры не клюют, с высоты птичьего полета и др.);

2. коммуникативные (сорока на хвосте принесла, одна ласточка весны не делает, куда ворон костей не заносил и др.).

Фразеологизмы, соответствующие сочетанию слов:

1. «имя прилагательное + имя существительное»: подсадная утка, стреляный воробей, гадкий утенок, белая ворона, газетная утка, лебединая походка, синяя птица, мокрая курица, куриные мозги, хорош гусь и др.;

2. «предлог + имя прилагательное + имя существительное»: с гулькин нос, на птичьих правах, на воробьиный шаг, с воробьиный нос и др.;

3. «имя существительное + предложно-падежная форма имени существительного»: журавль в небе и др.;

4. «конструкции имя существительное + форма родительного падежа имени существительного»: голубь мира и др.;

5. «глагол + имя существительное»: считать ворон, ловить ворон, пустить утку, ходить гоголем и др.;

6. «конструкции с подчинительными союзами»: как цапля, каркать как ворона, повторять как попугай, смел как орел, шагать как аист и др;

7. «конструкции с сочинительными союзами»: лебедь, рак да щука.

Среди фразеологизмов с зоонимами, называющими птиц не встретились конструкции: предлог с именем существительным + предлог с именем существительным, предлог с именем существительным + форма родительного падежа имени существительного, глагол + наречие, деепричастие + имя существительное, конструкции с отрицанием не

Данную классификацию можно дополнить конструкцией «числительное + существительное»: первые/вторые/третьи петухи, первая ласточка.

Фразеологизмов, соответствующих предложению, было выявлено – 18, фразеологизмов, соответствующих словосочетанию – 91.

С точки зрения экспрессивно-стилистических свойств во фразеологических словарях можно выделить фразеологизмы с пометами:

1. экспрес. – 36 фразеологизмов: лебединая песня, первая ласточка, с высоты птичьего полета, как с гуся вода, пустить красного петуха, ухватить синицу за хвост, ходить гоголем и др.;

2. ирон. – 35 фразеологизмов: крупная птица, белая ворона, лебедь, рак и щука, на птичьих правах, необстрелянный птенец, считать ворон, разводить соловьев, старый воробей и др.;

3. шутл. – 12 фразеологизмов: на воробьиный шаг, гадкий утенок, с гулькин нос, с воробьиный нос, строить куры и др.;

4. презр. – 11 фразеологизмов: курья голова, подсадная утка, распускать павлиний хвост, цыплячьи мозги и др.;

5. пренебр. – 11 фразеологизмов: курам на смех, избушка на курьих ножках, мокрая курица и др.;

6. прост. – 2 фразеологизма: гусь лапчатый, курицын сын;

7. уничиж. – 1 фразеологизм: короче воробьиного носа;

8. народно-поэт. – 1 фразеологизм: жар-птица.

Таким образом, с точки зрения семантики среди фразеологических единиц с компонентом-зоонимом, называющим птиц, больше оборотов, описывающих действия и поведения людей. С точки зрения эквивалентности той или иной части речи самые большие группы составляют глагольные и субстантивные фразеологические обороты с компонентом, называющим птиц. По структурной классификации Н. М. Шанского превалируют фразеологизмы, соответствующие сочетанию слов, из которых наиболее часто встречающиеся конструкции: имя прилагательное + имя существительное, глагол + имя существительное, конструкции с подчинительными союзами. С точки зрения экспрессивно-стилистических свойств разговорных фразеологизмов насчитывается больше всего.

3.3. Лингвокультурологический комментарий к фразеологизмам с компонентом, называющим птицВ целом компонент-зооним птица имеет в русской фразеологии положительные коннотации и обычно связывается с понятиями беззаботность, легкость, свобода. Эти качества, приписываемые птице, можно увидеть в следующих оборотах: жить как птица божия, вольная птица, важная птица, птица высокого полета. Однако каждый отдельный представитель этого семейства имеет самые различные и особенные коннотации во фразеологии русского языка.

Анализируемые фразеологизмы расположены с точки зрения частотности компонента-зоонима.

Курица по сравнению с другими птицами является наиболее частотным компонентом в составе фразеологизмов с зоонимами. Почти во всех фразеологических оборотах она обладает отрицательными характеристиками. К числу качеств, наиболее часто приписываемых курице, относятся скудоумие, тупость и глупость: куриные мозги, курам на смех, куриная память, как курица с яйцом, попал как кур в ощип/во щи. Отмечается во фразеологии русского языка и непривлекательный внешний вид курицы. Так оборот мокрая курица описывает человека, имеющего жалкий вид как в физическом, так и психологическом плане.

Некрасивый внешний вид дополняется плохим зрением, что отражено в идиомах куриная слепота и слепая курица. Фразеологизм куриная слепота имеет два значения. В первом случае так обозначается состояние временного ослабления зрения при плохом освещении. Также физический недуг может переосмысляться как психическая особенность, характеризующая недальновидность, избирательное внимание. Таким образом, в данном выражении в зависимости от контекста описывается или действительно плохо видящий человек, или невнимательный, непредусмотрительный. Во втором случае куриной слепотой в народе называют некоторые растения, например, лютик едкий.

Фразеологизм куриные мозги содержит метафору. Здесь интеллект человека уподобляется интеллекту курицы. Также при создании данного фразеологизма используется литота. Умственные способности человека во фразеологическом обороте преуменьшаются посредством сравнения величины, размера головного мозга человека и курицы. К тому же оборот содержит метонимию: «мозги – ум, умственные способности, разум», которая способствует передаче пренебрежительного отношения к возможностям и функции мозгов, то есть в данном случае имеется в виду, что они слаборазвиты, плохо работают. Во фразеологизме содержится стереотипное представление о женщине как о человеке с низкими умственные способности, и проводится сравнение с более высокими умственными способностями мужчины. Фразеологический оборот основан на традиционном отношении к женскому уму как к не поддающемуся пониманию, неполноценному. «Мужское» традиционно воспринималось как истинно ценное, высококачественное, а «женское» – как низкое, второсортное. В современном обществе зачастую выдающихся женщин обычно сравнивают с мужчинами, отмечая у них мужские черты. Поэтому употребление фразеологизма по отношению к мужчине воспринимается как двойное оскорбление.

Выражение попал как кур в ощип/во щи употребляется в случае, когда кто-либо попал в неожиданную беду, неприятность, человек в данном обороте оценивается как неумный, непредусмотрительный.

В основе фразеологизма носится как курица с яйцом лежит способность кур нести яйца. Но в данном фразеологизме эта полезная способность курицы интерпретируется отрицательно, и говорит о невысоких умственных способностях человека. Оборот имеет значение «уделять излишнее внимание кому-либо/чему-либо, кто подобного внимания не заслуживает».

В выражении курам на смех также присутствует, хоть и опосредованно, уничижительное отношение к курицам и их умственным способностям. Выражение употребляется при желании описать нечто крайне бессмысленное, абсурдное, подчеркивается нелепость происходящего события.

В обороте как курица лапой подчеркивается неумелость курицы, обозначается или плохой, неразборчивый почерк или вообще неумение писать. Компонент лапа здесь как часть тела животного противопоставлена человеческой руке. Лапа, в отличие от руки, не приспособлена для выполнения действий, требующих точности и аккуратности.

Выражение куры не клюют обычно употребляется со словами денег, золота и означает «очень много, большое количество». Образ данного фразеологизма восходит к архетипу «много-мало». Скорее всего, значение оборота связано с представлением о чрезмерной прожорливости кур, остановить которую может только какое-то колоссальное количество корма. Возник фразеологизм в результате наблюдения за курами, которые отличаются прожорливостью и постоянно клюют хотя бы по зернышку.

Следующим компонентом по частотности идет ворона. Вороне приписывают способность предчувствовать беду, это нашло отражение в обороте каркать как ворона. Многочисленностью вида черной вороны можно объяснить существование и значение такого русского фразеологизма, как белая ворона, который характеризует человека, сильно отличающегося от других по какому-либо признаку, чаще негативному. Таким образом, ворона/ворон имеют негативные коннотации в русской фразеологии, это видно в оборотах: налетать как вороны; попасться как ворона; точно ворона на хвосте разнесла.

С ловким, плутоватым человеком в русской культуре ассоциируется гусь. Это значение проявляется в устойчивых оборотах: хорош гусь, каков гусь, ну и гусь, что за гусь, гусь лапчатый и т.п. Однако, несмотря на то, что в данных оборотах отмечаются отрицательные качества людей, в большинстве случаев не подразумевается реального осуждения. Данные фразеологизмы скорее содержат в себе снисходительное порицание или скрытое одобрение, а иногда даже восхищение.

Признак ловкости, которая вызывает смешанное чувство осуждения и восхищения, отражен в идиоме как с гуся вода, характеризующей человека, на которого различные жизненные обстоятельства, чаще всего отрицательные, не оказывают негативного воздействия, и все проступки человека остаются безнаказанными. Выражение основано на особенности водоплавающих птиц выходить сухими из воды, так как влага не задерживается на их перьях.

Гусь в русской фразеологии не предстает, как воинственное животное, но тем не менее он также представляет опасность, что подтверждается в выражении дразнить гусей. Фразеологизм обычно употребляется с отрицанием и обозначает «непредусмотрительно, неосторожно вызывать раздражение, злость у кого-либо, кто может причинить неприятности». Ловкость, изворотливость все же не проходят для гуся бесследно и отражаются на его внешнем виде, что находит выражение во фразеологизме гусиные лапки.

В отличие от курицы признаки петуха, отражающиеся во фразеологизмах, не субъективны и основываются на реальных особенностях этой птицы, таких как громкий голос, яркая окраска и агрессивное поведение. Так, например, фразеологизм пока жареный петух не клюнет отражает свойственную петухам агрессивность. Выражение означает «пока не произойдут реальные неприятности, не настанут настоящие трудности, которые должны были наступить, но которых, тем не менее, никто не ожидал», то есть указывает на практически нереальное, но все-таки осуществленное действие.