полная версия

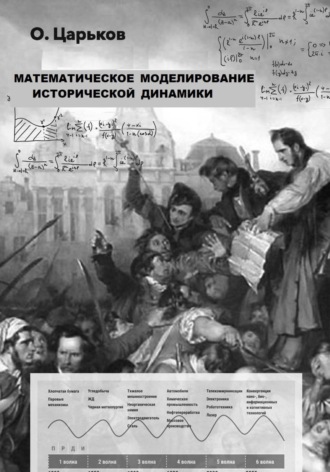

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

При анализе модели технологической платформы (§§21, 24, 25) установлено, что оптимальное значение удельной отдачи ресурса для технологической платформы равняется . При полностью реализуется потенциал системы. Потенциальной эффективности PI соответствует режим автоколебаний, во время которого происходит погашение внутрисистемной энтропии. В этом случае никакие защитные действия со стороны подсистемы управления не требуются. Когда технологическая платформа монополиста m удерживается в точке , любой новый соперник k, у которого , не может гарантировать себе положительную доходность и обречён на провал, а это означает сохранение монополии. Данная ситуация представляется идеальным случаем решения проблемы появления соперника, поскольку победитель оказывается в состоянии оптимально освоить весь доступный ему ресурс.

При потенциальная эффективность монополиста PI оказывается выше фактической CI. В этом случае стремление получить недостающую выгоду может привести к появлению конкурента из аутсайдеров. Чтобы этого недопустить монополист вынужден недогружать платформу, что создаёт опасность появления балластных элементов. Например, невозможность полного освоения ресурсов африканских и азиатских колоний привела к возникновению на их территории европейских анклавов в той или иной степени эксплуатировавших периферию – факторий, концессий и переселенческих колоний. К ним можно также отнести создание валютных зон, промышленных синдикатов и технологических платформ.

При монополия получает сверхприбыль, пользуясь дефицитом. При этом она расходует ресурс менее эффективно, вследствие чего потенциальная эффективность монополиста PI оказывается выше фактической CI. Следовательно, функцию затрат монополиста можно представить как разницу между потенциальной и фактической выгодой, получаемой от технологической платформы . Механизм для борьбы с внешними опасностями потребляет ресурс и всецело относится к блоку IV. На этапе соперничества его содержание оправдано соображениями безопасности и осуществляется за счёт системы путём отчисления части продукта745.

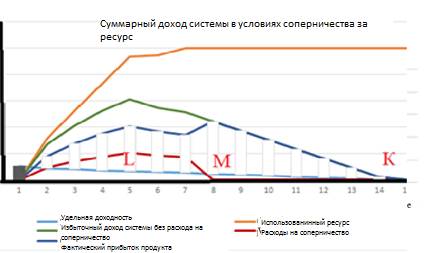

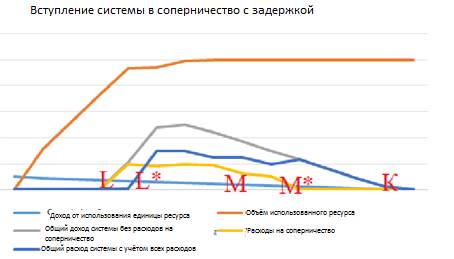

Рис. 25 иллюстрирует влияние функции на доходность доминирующей системы (α=1) в условиях вступления в борьбу за ресурс с первого момента. В момент L состояние среды стабилизируется (т.е. объём ресурса достигает своего максимума) и начинается борьба за его передел между сильнейшими соперниками. Она длится вплоть до момента М. После того, как необходимость в подавлении соперников отпадает, =0 вплоть до катастрофы системы в момент К Cлучай, когда сильнейший соперник появился в момент, когда потребление ресурса достигло своего максимума, отображён на рис. 26. Вследствие других начальных условий он вынужден нести существенно большие расходы в борьбе за первенство746. В период L-L* возник момент, когда его доходность была критически мала, но неотрицательна747, что позволило ему укрепить свои позиции уже на следующем шаге и достичь первенства, как это произошло на рис. 15.

.

Рис. 25. Соперничество за ресурс при одновременном появлении соперников

Следует обратить внимание на тот факт, что после установления монополии функции блока IV принципиально меняются748. В частности, в начале движения системы по эволюционной траектории он осуществлял собой положительную обратную связь, задачей которой было сохранения положения вокруг стационарной точки В* и отражение влияния внешней среды. По мере достижения монополии задачей блока становится удержание системы в состоянии динамического равновесия при возможном появлении новых соперников и при условии соблюдает метанормы системы.

В связи с этим алгоритмы иерархии труда, настроенные на извлечение максимальной выгоды, вступают в противоречие с целью подсистемы, которая заключается в сохранении монополии, то есть снижения риска появления конкурентноспособного соперника и повышения надёжности системы. Последнее достигается путём дублирования базовых производственных элементов системы, что в экономической практике ведёт к появлению цепочки монополий „картель-синдикат-трест-конгломерат” и, естественно, снижению производительности.

Рис. 26. Позднее вступление в соперничество за ресурс

В ходе соперничества за ресурс блок IV использует экзополитарные методы приобретения ресурса у своих соперников и союзников. Последние несут своё бремя расходов под предлогом обеспечения „равенства прав”, безопасности и т.д749. В случае неисполнения сателлитами своих обязательств, к ним применяются насильственные методы в виде войн и санкций750 вплоть до полной ликвидации и поглощения. В отношении потенциальных соперников блок IV действует в контексте парадокса Алле, предпочитая надёжность максимальной выгоде, и вследствие этого постоянно попадает в ловушку Фукидида751. Результатом такого поведения является перманентная нехватка ресурса. Нарастание внутрисистемной энтропии, способствует расширению экзополитарных методов её погашения, что, тем самым, сказывается на дальнейшей усилении роли IV блока. Естественно, что методы такого управления становятся совершенно другими: обратная связь меняет свой знак и становится отрицательной. С этого момента блок IV начинает играть роль “Большого Брата»752 по отношению к остальным частям системы.

С появлением „приграничной” зоны , которую определим, как хинтерланд или периферию системы, возникает опасность появления конкурентоспособных соперников. Поскольку показатель убывает, она постоянно расширяется, Для того, чтобы не допустить их появления, блок IV для сохранения монополии использует принципиально иное решение проблемы. Оно заключается в том, чтобы резко ограничить доступ в хинтерланд, т.е. так измененить правила поведения, чтобы стратегия противника ни при каких условиях не выводила его в область локального равновесия. Одним из способов является установление “входного платежа”753. В коммерческом случае это может быть импортная пошлина, регистрационное свидетельство или страховой взнос. Для социально-политической модели таковыми являются средневековые гильдии и сословия, избирательный ценз, различные формы сегрегации, квоты по национальному представительству, минимальный порог для прохождения в парламент, количество подписей для проведения референдума, импичмента и т.д. Установление подобного рода ограничений входит в задачу регулятора. Такое вмешательство вызывает замедление колебаний , определяющих срок жизни системы. Другой способ заключается в образовании в хинтерланде такой среды, в которой одновременно появляется несколько соперников, конкурирующих между собой, они позволяют монополисту удерживать за собой основную часть ресурса.

Согласно первой аксиоме VSM, суммы горизонтального и вертикального разнообразия системы равны. Вследствие этого разнообразие блока III754 равно разнообразию блока IV. С другой стороны, блок III имеет два уровня, каждый из которых заведомо слабее IV. Вследствие этого её второй уровень блока III подвергается насильственной синхронизации со стороны IV. Вслед за синхронизацией второго уровня следует синхронизация первого уровня, а вслед за блоком III остальных блоков (I и II). В этносоциальной системе этот процесс осуществляется через механизм легитимации, который рассматривался в §27 и описывается феноменом милитаризации общества755. Его граничные условия определяют частоту автоколебаний системы и становятся источником её энтропии.

Из второй аксиомы VSM следует, что разнообразие блока V равняется остаточному разнообразию, порождённому действием первой аксиомы. В процессе развития системы он также подвергается внешней синхронизация со стороны блока IV. Спекулируя на опасности потери монополии, часто эфемерной, он инициирует в блоке V необходимые ограничения, соблюдение которых ведёт к росту её значения. В результате, чтобы сделать появление соперников даже теоретически невозможным,756 постоянно вводятся дополнительные правила. В силу информационной изолированности системы они ограничивают её изнутри, увеличивая её порядок, вместо того, чтобы защитить извне. В связи с этим нарративы не соответствуют внешним обстоятельствам, а это, в свою очередь, приводит к неверному восприятию состояния окружающей среды блоком V. Таким образом, синхронизация всей подсистемы управления, осуществляемая блоком IV, формирует авторитарно-монополистическую модель управления757 социумом. Этот процесс обстоятельно изложен в работах Р.Л. Карнейро758 в виде «теории принуждения».

Подсистема управления в процессе соперничества за ресурс представляет собой иерархию двух уровней, которая объективно способствует выживанию системы. Она перестраивает базис и меняет отдельные части системы таким образом, чтобы снизить издержки и повысить их надёжность и управляемость. Конечной целью её действий становится вытеснения или поглощение своих соперников в борьбе за ресурс. По достижении монополии доминирование блока IV в подсистеме управления сводится к поочерёдной насильственной синхронизации её элементов: сначала блоков управления, затем базовых элементов, а вслед за ними – остальных.

Относительно свежим примером насильственной синхронизации является изменение принципов банковской деятельности в конце ХХ века, когда прежние задачи финансирования реального производства были ограничены финансовыми регуляторами для „обеспечения стабильности банковской системы”. Сначала были введены понятия „плохих кредитов” и стали требоваться дополнительные гарантии заёмщиков, а затем возник вопрос «происхождения средств» клиентов. Таким образом, в настоящее время современные банки являются скорее тормозом дальнейшего развития производства, чем его протагонистом, и в том виде, в которым они существуют абсолютно бесполезны для реальной экономики759.

Продуктами политики насильственной синхронизации, проводимой блоком IV, являются не только дезинтеграция реальных и потенциальных соперников, но и унификация элементов системы. Подобная адаптация ошибочно воспринята как существенный признак современного общества, вследствие чего некоторые социологи превратили ее в краеугольный камень своей дисциплины. На практике такая унификация ведёт к снижению разнообразия и упрощению системных элементов.

Замыкание системы после установления монополии окончательно лишает её притока ресурса извне и провоцирует увеличение доли редистрибуцируемого продукта760. Под предлогом мнимой угрозы практика обложения постепенно распространяется на базовые элементы системы761, что увеличивает их сопротивление порядку, устанавливаемому подсистемой управления. Вследствие этого, отдельные части системы кооперируются с другими внутрисистемными элементами, образуя самые различные комбинации, которые затрудняют анализ762.

Нарастающая монополизация власти в форме контроля над редистрибуцией большей части ресурсов системы становится триггером падения эффективности системных элементов. В этих условиях рост числа структурных разрывов принимает лавинообразный характер, что требует отвлечения части ресурсов системы и, как следствие, влечёт рост внутрисистемных издержек, вызывая очередной виток обложения. Достижение им критической величины приводит к замедлению. Таким образом, задачами оперативных блоков подсистемы управления на эволюционном этапе развития системы является удержание её показателей в границах ограничений в каждый момент времени.

§40. ИНЕРЦИОННАЯ ФАЗА

„Дальше всех заходит тот, кто не знает, куда идти“ (Оливер Кромвель)763

За счёт динамики положительной обратной связи этнос увеличивает свою пассионарность, а, следовательно, способность к дальнейшей экспансии. Сильная сплочённость позволяет ему консолидировать покорённые народы в рамках единого пространственно-временного континуума. В случае, когда этническое образование выступает, как антисистема764, оно растет путем завоеваний, объединяя себе подобные группы, а затем расширяется за счет остальных соперников и внешней среды. В конечном счете, возникает новая этническая система, которая расширяется до пределов, установленных геополитическими ограничениями (6). Её этническое ядро образует исходная этническая группа, из которой рекрутируются кадры для подсистемы управления.

Остановившаяся в своём территориальном росте система неоднородна и представляет конгломерат различных территориальных образований. Их можно разделить на ядро и периферию (хинтерланд) системы. Она представляет собой зону контактов с внешней средой, осуществляет с ней статическую связь и характеризуется множеством .. При низком уровне технологического развития главную угрозу хинтерланду представляет экологическая среда. С его повышением увеличивается конкуренция за ресурс с аналогичными системами. В территориальной модели это „племенная военная зона”765, в которой каждое сообщество является одновременно потенциальными агрессором и жертвой (§23). Её размеры можно определить из (6)

(6*).

Из правила (16) определим размеры хинтерланда для диархии в условиях равновесия. Принимая, всё пространство, занятое системой за 1 получаем в состоянии устойчивого равновесия её территория удовлетворяет следующему соотношению: или . Из (6*) следует, что её хинтерланд не превышает )=0.3. Доминирование в этой области достигается за счёт технологичности, агрессии, сплочённости и компетентности этнической субсистемы, организуя её элементы из прайда в стаю (§§17,19).

Интенсивность заселения определяется плотностью популяции по отношению к емкости среды (§18). Если при умеренном ресурсе общество консолидируется перед грядущей угрозой, а подсистема управления ищет способы решения проблемы, то при остром недостатке ресурсов усиливает внутрисистемная конкуренция за ресурс, которая снижает солидарность этноса (§34) и повышает пассионарность его отдельных элементов и подсистем. В этих условиях только высокосолидарная элита способна противостоять разлагающему эффекту серьезного и длительного недостатка ресурсов. В случае, когда плотность популяции существенно ниже емкости среды, конкуренция за ресурсы понижена или даже полностью отсутствует, возникает эффект демографической революции, приводящей к заполнению пространства и формированию демократического общества, в котором роль подсистемы управления рудиментарна. Таким образом, оба фактора тесно связаны между собой и определяют внутрисистемный «вес» элиты.

Третий фактор связан непосредственно с развитием этноса. На стадии его роста соперничество за ресурс и малая плотность популяции создают условия, способствующие сплочению этнических элементов (сообществ) с похожими институциональными матрицами. Зона геополитических контактов представляет символическую границу, на которой идёт перманентное противостояние своих и чужих (§19). Противостящие чужакам766 сообщества кооперируются с соседями, находящимися на своей стороне границы, образуя союзы. Их взаимная синхронизация порождает субэтносы, существующие в рамках единой этнической системы (этноса). Системный изоморфизм способствует тому, что символы групповой демаркации, разработанные в противостоянии чужакам767, становится важным механизмом интеграции отдельных, порой инородных сообществ.

По мере своего роста система интегрирует в свой состав соседей, чем поддерживает своё многообразие и подпитывает пассионарность. В процессе экспансии хаос, царящий за её границей, поглощает системную энтропию. Достигнув своих естественных пределов или натолкнувшись на соперника (§23), система прекращает свой рост, а подсистема управления приступает к синхронизации своих базовых элементов (акаматическая фаза). Дальнейшее упорядочение системных элементов и их интеграция в супер или метаэтнос зависит исключительно от способов и интенсивности синхронизации768, которые определяются элитой, точнее степенью её престижа. Когда этот процесс завершается, наступает фаза надлома, в ходе которой суперэтнос распадается на несколько частей. Одной из характерных черт этого процесса становится метаэтнический разлом, проводящий информационную границу между отдельными частями системы769. Вследствие своей специфики разломы возникают не только на государственном уровне, но и в области религии770 и культуры771.

Сходство соседей, расположенных по разные стороны границы, превращает их в непримиримых противников вследствие их конкуренции за дефицитный ресурс. Оно заканчивается только в случае тотальной победы одной из них. Она достигается за счёт фактической эффективности системы, определяемой степенью упорядочености институциональной матрицы, т.е. со степенью синхронизации базовых элементов системы с блоком IV, обеспечивающим внешнюю безопасность. Этот факт в самой своей основе несёт зародыш противоречий.

Практически любое решение регулятора и/или подсистемы управления, изменяющее систему, можно рассматривать как катастрофу, но только для тех элементов и/или подсистем, которых оно коснулось. Учитывая, что задачей управления системой являются сохранение её целостности и движение эволюционной траектории, этими изменениями необходимо пренебречь. Для этноса такие перемены соответствуют двум периодам – акматической фазе и надлому. Акматический период соответствует жесточайшей конкуренции в борьбе за ресурс и, соответственно, власть, что выливается в революции772, гражданские войны773 и восстания наподобие революций 1848 года, Парижской Коммуны, движений фениев, луддитов или анархистов. Результатами таких потрясений являются изменния парадигм развития и/или реструктуризация системы. Они существуют и укрепляются вплоть до следующего структурного разрыва, способствуя трансформации элиты в рамках нового нарратива774. В некоторых случаях недееспособность правящей прослойки к реформам приводит к её смещению группой авантюристов местного775 или инородного776 происхождения. Таким образом, фазовые переходы, порождённые внутрисистемной энтропией, происходят гораздо чаще, чем бифуркации, возникающие при внешних воздействиях на систему.

Поскольку „серп Фрасибула” концентрирует свои усилия в центре системы, её хрупкость по мере удаления от центра понижается. Как уже отмечалось в §29, она пропорциональна периоду колебаний ω и близостью к естественной границе (6). Другим важным элементом, влияющим на управляемость системы, является показатель влияния центральной власти, действующий в обратном направлении. Для модели Коллинза это выражение с учётом (29.2) и (38) принимает форму , где , – коэффициент, определяющий скорости освоения захваченного ресурса.

Введём новую переменную отражающую активность системы, обозначив её как ϕ=. Совершив соответствующую подстановку, получаем следующую формулу, описывающую активность системы:

(50).

Полученная логистическая модель (50), лучше всего соответствует описанию хрупкости системы в пределах её естественных границ при наличии пассивной и предсказуемой внешней среды. В случае, когда существует постоянная внешняя угроза, функция (50) принимает форму:

,

при условии, что справедливо неравенство (30). Отсюда следует территориальное разграничение ядра системы (домена), составляющего более половины территории, и хинтерланда (периферии). Её размер определяется соотношением внешней угрозы с активностью системы.

При максимальной активности системы выражение (51) принимает форму:

(52).

С учётом подстановки, соединив выражения (28.2) и (52), получаем следующую систему дифференциальных уравнений

(53).

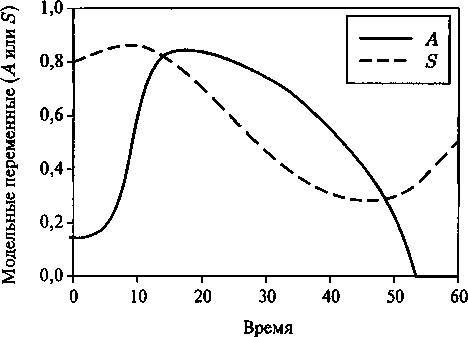

Графическое решение системы (53) представлено на рис. 27.

Рис.27. Нетривиальное равновесие активности геополитческой модели

2b= l,

Если (точка пересечения справа от минимума функции ), то равновесие устойчиво к малым возмущениям и не отличается от модели в §13. Рост увеличивает область в центре и заставляет среднее значение активности снижаться. В свою очередь, это вызывает необходимость очистить часть хинтерланда. Уменьшение вызывает рост параметра и имеет своим последствием расширение границы. При малых начальных значениях системы ( и , ) может иметь место соотношение . Это означает, что внешняя среда оказывает давление на систему, поглощая её хинтерланд. Будучи лишена притока ресурса извне, она оказывается неспособна остановить этот процесс и разрушается. Принимая во внимание (29), т.е. , получаем условие, при котором система будет способна вести активную экспансию: . Когда данное неравенство справедливо, но значение , равновесие неустойчиво. В этом случае динамика системы изображёна на рис. 28.

.

Рис.28. Поведение геополитической модели при неустойчивом равновесии

= 0,, l = 2, , = 0,1

Вплоть до конца акматической фазы параметры и увеличиваются. Как только начинает выполняться неравенство , показатель активности снижается. Наступает момент, когда вследствие логистических ограничений, т.е. неспособности использовать освоенный ресурс, прекращается рост . С этого момента начинает увеличиваться хрупкость системы, которая поглощает периферию. Падение активности системы приводит к тому, что этнос не может успешно противостоять геополитическому давлению и начинает сжиматься, вызывая дефицит ресурса и соперничество за него между элементами системы.

При происходит „уплотнение” базовых элементов, вследствие чего повышается их активность. Для того, чтобы их обеспечить ресурсом система пытается вернуться в прежние границы. Воздействие положительной обратной связи существенно тормозит рост, как это произошло с комниновской Византией, после чего наступает окончательный крах. Таким образом, в случаях, когда внешнее давление фиксировано и близко к предельно допустимому значению, система не выходит на повторный цикл.

Несмотря на наличие большого количества упрощений, геополитическая модель иллюстрирует сложное поведение, которое предполагает качественное изменение динамики при различных значений параметров, в частности, перейти на периодический цикла или в режим автоколебаний. Когда «предел внешний досягаемости» системы, , т.е. оказывается значительно шире приграничной полосы, то взлета/упадка не происходит. Вместо этого система переходит в состояние равновесия с теми же параметрами, как и в §24. Это объясняется тем, что ресурсы буферной зоны настолько незначительны в сравнении с общими ресурсами системы, что практически не влияют на её функционирование. Таким образом, для установления стабильной границы, прилежащие к ней области системы должны быть относительно малы по сравнению с её общими размерами, определенными логистикой, и/или практически не обладать ресурсами, необходимыми для развития.

По общепринятому мнению, сброс внутриполитического негатива обеспечивает „маленькая победоносная война”, которая, чисто теоретически, способна снять напряжение в обществе. Как правило, недооценка сил противника оканчивается катастрофой. История упоминает о множестве подобных ошибок: это – война Креза с Киром, походы Дария и Ксеркса против греков или парфянская кампания Красса против парфян. Более современными примерами являются судьба Второй Империи, развязавшей войны в Мексике и Германии, царская Россия в войне с Японией, участие Италии во II мировой войне на стороне „стран оси”.

„Сброс внутрисистемного негатива” в победоносной войне действительно возможен, о чём свидетельствуют многочисленные исторические примеры. Этот процесс особенно успешен в том случае, когда „хрупкость” противника, т.е. ω→0, достаточно велика777 или его потенциал сравнительно невелик778. В связи с этим, при развязывании конфликта также важно соблюдение условия (52). Как следует из соотношения, ключевым показателем „боеспособности” каждой из конфликтующих сторон являются её фактическая эффективность AI. Она характеризует надёжность управления системой в случае её мобилизации (т.е. повышения эффективности системы до уровня CI). Таким образом, многообразие, характеристикой которого является частота автоколебаний системы, является фактором, определяющим успех при столкновении двух различных этносов.

На практике, геополитическое воздействие внешней среды на этническую систему подвержено флуктуациям. В случае включения в модель других соперников динамическое поведение системы сможет принципиально измениться, только в случае близости технологических платформ соперников, как это было показано в §35. Исторические примеры ясно подтверждают, что существенное отставание в области технологий приводит систему к гибели не только в случае вооружённого конфликта, но и в „мирном” соперничестве за ресурсы. В этом случае помимо полной дезинтеграции существует два выхода – добровольная аннексия и включение в подсистему доминанта или вассализация, с формальным сохранением независимости. Последний вариант синхронизации не гарантирует целостности сателлита, поскольку он будет восприниматься системой как элемент внешней среды и станет служить корзиной для сброса энтропии своего сюзерена. Это вовсе не означает, что у такого вассала не остаётся перспектив развития. При удачном стечении обстоятельств он может оказаться центром формирования новой этносоциальной системы, как это произошло с Литвой в XIII веке.