полная версия

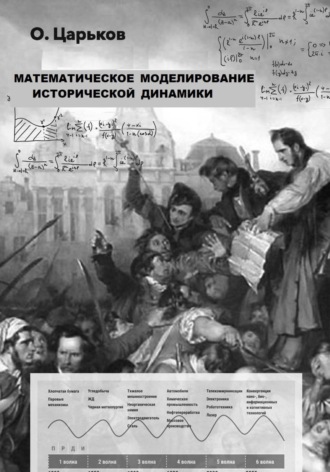

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

Во Франции становление офицерского корпуса проходило более сложно в связи с затянувшимися революционными событиями и постоянным втягиванием в политическую борьбу командного состава армии, включая в первую очередь генералитет. Несмотря на это, уже к середине XIX века французский офицерский корпус, хоть и с некоторым опозданием, оформился в самостоятельное квазиаристократическое сословие, во многом схожее в принципиальном плане с прусским. В Британской империи неоднократные попытки вовлечения армии в политическую борьбу завершились в XIX столетии путем обеспечения главенства парламента во всех основных вопросах развития вооруженных сил страны и подготовки офицерских кадров, что сказалось на формировании офицерства как отдельной социальной группы.

Сложившаяся британская или, как позже ее стали называть, англосаксонская модель управления военной организацией государства естественным образом была перенесена в колонии Великобритании, прежде всего североамериканские, скопирована „отцами-основателями” США. Унаследовав с некоторым отставанием те же проблемы, что и у бывшей метрополии, она способствовала окончательному складыванию к исходу XIX века американского национального офицерского корпуса, аналогичного европейским образцам. Парадоксальным образом его статус нисколько не способствовал авторитету и популярности профессии военного, а, наоборот, даже низводило до самого низкого статуса в обществе711.

Авторы американской конституции первоначально даже не задумывались о такой проблеме, как возможность выхода военных из-под опеки гражданского общества при всеобщей одухотворенности населения, добившегося независимости путем вооруженной борьбы, то по мере обособления офицерства в отдельную касту712 данная проблема начала вырисовываться все более четко. Её существенной особенностью стал конституционный фон, точнее, беспрецедентный гражданский контроль над вооруженными силами и их командованием. Основатели молодого государства пришли к выводу о необходимости разделения властных полномочий в вопросах контроля и управления вооруженными силами. Они полагали, что федеральное правительство, имея в своём распоряжении армию, ограничит самостоятельность штатов. Более того, исполнительная власть, монополизировав управление военной машиной страны, станет представлять угрозу законодателям. Поэтому контроль над вооруженными силами постепенно был фрагментизирован и в некотором смысле размыт между всеми властными институтами США.

Гражданский контроль над военными в США вплоть до начала холодной войны являлся характерной чертой американской демократии, несмотря на стремление исполнительной власти занять доминирующее положение. Место военнослужащих в гражданском обществе и его отношение к ним всегда определялись и определяются идеологическим стереотипом. Начиная с 1865 года и до недавнего времени713, своеобразие американской парадигмы состоит в симбиозе идеологии либерализма и консервативной этики, отраженном в конституции. Победа „северян”, сопровождавшаяся духом свободного предпринимательств в скором времени стали причиной обособления военных с их консервативным мышлением в отдельную группу. Это связано с тем, что профессиональный военный в силу специфики службы в составе коллектива, строгой воинской дисциплины не может не подчиняться групповым интересам и отсюда формально не приемлет либерализм как таковой.

В последующие сто лет идеалы и философия либерального бизнеса и индивидуализма превратились в идеалы и философию всей нации, воспринятые практически всеми остальными группами американского общества. Распространившееся среди них пренебрежительное отношение к военным логически не могло не привести и к формированию так называемой военной политики либерализма, в основе которой лежали идеи изоляционизма на международной арене и малоразмерной постоянной армии. Более того, всеохватывающий либерализм американского общества той поры стал приобретать новые, крайне антивоенные формы в виде ставшего весьма популярным пацифизма. Американское капиталистическое сообщество мало что делало для армейских нужд, почти не воспринимало точку зрения и не питало уважения военным, которых рассматривало в качестве бездельников и дармоедов. В качестве героя – защитника нации американскому обществу стал навязываться образ не профессионального военнослужащего, а человека гражданского, либерального по своим взглядам, волею судьбы и обстоятельств вынужденного надеть форму.

Это подтверждает появление в американской литературе такого направления, как антивоенный роман714. Он возник на волне осмысления человеческих трагедий как последствий жестокости войны. Их сюжеты складываются вокруг противостояния позитивных героев – либеральных интеллектуалов, волею обстоятельств надевших военную форму, и их антиподов – карьеристов и автократов из числа профессиональных военных, почти открыто симпатизирующих тоталитарному противнику в войне. Естественно, симпатий к военным в американском обществе после этого не прибавилось. По мнению, господствовавшему в середине ХХ века, „…все великие национальные герои Америки, пожалуй, за исключением Дж. Вашингтона, были либералами, а профессиональный солдат в таком качестве просто не котировался”715.

Все это привело к тому, что либеральное общество Запада в силу сложившихся традиций оказалось не в состоянии быть опорой для военных716, которые

отвечали ему взаимностью. В среде же военных слово „пацифист” сначала приобрело негативное, а затем ругательное, оскорбительное значение. Профессиональные военные из своего затворничества начали воспринимать свою же страну как „средоточие индивидуализма и всеобщей коммерциализации”, далекое от этических норм офицерской среды. Естественным образом офицерский корпус превратился в номинально бюрократическую профессию и одновременно в бюрократическую организацию. В рамках профессии уровни компетенции стали различаться в зависимости от иерархических рангов (званий), а в рамках организации – в зависимости от системы штатных должностей.

При полном доминировании либерализм не являлся единственным идеологическим течением, формировавшим общественное мнение США. Американский консерватизм во всех его формах и проявлениях, по мнению, некоторых российских аналитиков, не будучи слишком в жесткой оппозиции американскому же либерализму, разделял и продолжает разделять главные ценности военной этики и даже считает ее одним из проявлений реализма. Антикоммунизм и связанные с ним консервативные ценности стали той основой, при которых военные смогли развиваться, зачастую следуя вопреки либеральным идеалам.

Специфика же „холодной войны” и вызванные ею идеологическая борьба и концентрация военных усилий лишь обострили борьбу за этот контроль и это руководство, порой вовлекая в нее напрямую американский офицерский корпус. В середине ХХ века в рамках неогамильтонизма были сформулированы принципы военной этики. На их основе сформировались особое мышление и образ жизни военных профессионалов. Последующие превалирующие течения этой идеологии, включая „новых правых” и „неоконсерваторов”, представляли собой идеологию официальной оппозиции или политической группы, объявлявшую в числе своих главных приоритетов национальную безопасность.

После победы в „холодной войне” американским военные аналитики выдвинули концепцию „неуменьшения угроз национальной безопасности”. Из неё следовало, что усложнение проблем национальной безопасности требует два разнонаправленных действия одновременно: упорядочения гражданского контроля над военными и улучшения профессиональных качеств последних. Их результатом стала система военной бюрократии, господствующая в военном строительстве большинства стран с конца ХХ века. При ней технологическое превосходство одной страны над другой стало считаться решающим фактором победы в военно-политическом столкновении. Этот количественный подход был обоснован множеством теоретических717 и мемуарных718 источников и привёл к появлению новой версии построения геополитических взаимоотношений.

Объектом изучения „наступательного реализма” являются исключительно государства, которые рассматриваются как основные участники международных отношений. При этом в ней не рассматриваются особенности их общественного строя719, технологический уклад, интересы элит и лиц, ответственных за принятие решений. Теорией также уделяется мало внимания негосударственным субъектам международных отношений720, которые играют существенную роль в современной мировой политике. Наступательный реализм пытается объяснить современное состояние международной политики. В связи с тем, что данная теория не принимает во внимание технологические отличия соперников, в историческом анализе её модели следует использовать очень осторожно.

Условия равновесия модели коллективного поведения указывает на то, что исторические при определённых условиях возможны периоды международной стабильности, когда государства развивают дипломатические отношения и не стремились уничтожить друг друга. Изучая дилемму безопасности, сторонники „оборонительного реализма” склоняются к относительному721, а не к абсолютному силовому превосходству. Они обосновывают свою позицию тем, что соперники вступят в „гонку вооружений”, которая ведёт к открытому военному конфликту. Их рассуждения о том, что хаос в международных отношениях может быть преодолен внутри системы, когда появится глобальный доминант, полностью соответствуют результатам анализа модели коллективного поведения.

Появление технологического первенствующей иерархии труда приводит к тому, что её самые слабые соперники выбывают из соперничества за ресурс вследствие своих низких количественных () характеристик. Другие иерархии труда продолжают соперничество, за счёт своего институциональной привлекательности до тех пор, пока не возникнет опасность „катастрофы сборки”. Нарастание внутренних проблем, связанных с дефицитом доступного ресурса, может быть преодолено за счёт экзополитарной эксплуатации периферии. Она на некоторое время увеличивает стабильность системы, продлевает время её существования и обеспечивает дополнительный ресурс для перехода в новое состояние. Положительным примером последнего события является Московское царство при первых Романовых722, Австрийская империя в начале XIX столетия, Япония и Абиссиния на рубеже ХХ века и Российская Федерация – на рубеже XXI.

Следует отметить, что приведённые выше примеры являются исключительными случаями. В истории имеется гораздо больше примеров, когда социально-экономические системы терпят крах. Главной причиной этого является политика их регулятора (элиты), который по разным причинам оказывается неспособен адаптироватся к новым условиям. Типичными примерами являются Реформация и крах империи Габсбургов723, результаты столкновения „восточных деспотий" с европейскими державами724, распад колониальной системы во второй половине ХХ века и социально-политическая деградация ряда африканских стран725 в последней четверти ХХ века. При более пристальном рассмотрении ситуации агрессивная внешняя среда явилась только катализатором разложения социально-политических систем и инициировала процессы, уничтоживших их внутреннюю стабильность, а причиной была потеря управления, вызванная нарушением закона необходимого разнообразия.

§38. ТИГРЫ и ОБЕЗЬЯНЫ

"Мудрая обезьяна сидит на горе и смотрит, как в долине дерутся два тигра " (Мао Цзедун)

С глубокой древности противоборство двух сторон за ресурс наблюдается довольно редко: при их схватке, как правило, присутствует третья сила, преследующая свои собственные интересы. В эпоху Пунических войн это был эллинистический мир, в эпоху Крестовых походов – Византия, в период англо-французского соперничества – Россия726. После наполеоновских войн вплоть до середины ХХ века триполярный мир превратился в обыденное явление727, после чего на некоторое время стал биполярным. Аналогичная ситуация прослеживается с древних времён, когда в Передней Азии бронзового века существовала триархия в лице Египта, Вавилонии и империи хеттов. На месте империи Александра Македонского после периода бурных войн укрепились три государства диадохов728, в позднереспубликанском Риме возникали триумвираты, а империя франков распалась на три части, из которых позже возникли Франция, Германия и Италия.

Попытаемся проиллюстрировать причины этого явлений на моделях §§24,25 и 34, для чего продолжим анализ уравнения (44). Учитывая, что , получаем систему нелинейных уравнений, которые позволяют определить доходность от использовании ресурса в точке равновесия р. В условиях совершенной конкуренции каждый соперник по отдельности не может влиять на не ёё путём изменения объёмов используемого ресурса. Соответственно, изменяя его объём, каждый из соперников может считать свою доходность неизменной и, соответственно, имеет стимул к экстенсивному расширению до тех пор, пока его издержки будут ниже доходности.

Поскольку издержки соперника j равны издержкам по освоению ресурса и расходам на соперничество , получаем область значений функции:

, (46)

где характеристики ранжированы по возрастанию, т.е. и пусть для .

Согласно закону Сэя, „система автоматически поглощает весь объём продукта, произведенный в соответствии с существующей технологией и ресурсами”. Определим положение, при котором n-й соперник всегда будет участвовать в разделе ресурса. Для этого достаточно, чтобы выполнялось условие:

, то есть

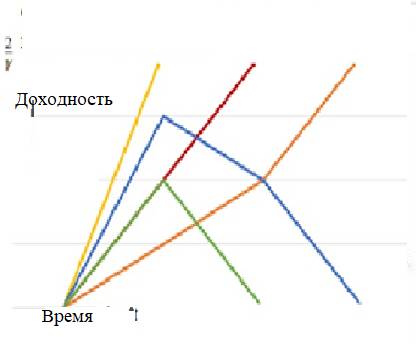

Рис.22. Функции издержек добычи, цены ресурса и его доходности

Решая неравенство (46) относительно n получаем максимальное число соперников в окрестностях равновесия системы, определяемое значениями издержек освоения ресурса лучшего и худшего из них:

(47)

В силу своего происхождения параметр γ не поддаётся управлению. Его знание позволяет только предсказать катастрофу системы, но не изменить её исход. Вместе с тем, изменение внутренних параметров системы – доходности ресурса и институционального престижа представляется возможным и связано с самоорганизацией системы.

Руководствуясь подобными соображениями, можно определить характеристики деятельности каждого из соперников, которым соответствуют три показателя эффективности VSM. Фактический показатель эффективности729 для соперника j определяется соотношением:

+1, .

Соответствено. расчётный и потенциальный показатели эффективности с учётом(13) будут и , , соответственно. Можно показать, что для j соперника функция эффективности системы в зависимости от издержек по освоению ресурса достигает своего максимума при условии . Для случая потенциальный показатель эффективности j соперника равен +1.

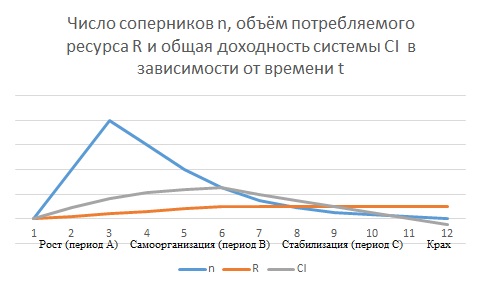

„Жизнь” VSM этносоциальной системы отображена на рис.23 и является копией эвристической динамики этноса, предложенной Л.Н. Гумилёвым (диаграмма 2), и подтверждает гипотезу этногенеза. На рисунке можно выделить три периода соперничества за ресурс А, В и С. Ситуация А характеризуется дефицитом ресурса и способствует увеличению числа соперников, вследствие чего возникает ”хаос свободной конкуренции”, вызванный растущим объёмами освоенного ресурса730. Он соответствует первым трём этапам этногенеза731.

Рис. 23. Динамика VSM

В период В соперничество постепенно упорядочивается за счёт исключения „неудачливых” соперников, стратегии, издержки и эффективность которых не соответствуют условиям локального равновесия732. При этом вследствие случайного стечения обстоятельств могут выбыть из соперничества субъекты с ИИМ, обеспечивающим наивысший институциональный престиж и наиболее низкие издержки. В этногенезе этому периоду соответствуют акматическая фаза, в конце которой заканчивается экстенсивное расширение этносоциальной системы. На этом этапе начинаются конкуренция за ресурс и, как её следствие, накопление энтропии. Благодаря эффективному использованию ресурса на короткий срок создаётся ощущение всеобщего процветания и неограниченных возможностей.

На следующем этапе происходит надлом системы и возникает область жёсткой конкуренции C, где доминируют не более четырёх соперников733. Из соотношений (19) и (47) следует, что они формируют олигархию с чётко фиксированными „правилами игры”, выкидывая или уничтожая более слабых соперников. Её можно описать системой неравенств:

или , для всех значений i, i=1, 2…, n.

Проранжируем характеристики по убыванию . С учётом, что имеем . Отсюда следует, что . Учитывая, что , получаем, что максимальное число соперников в точке равновесия системы, перешедшим на этап С равно четырём. При n=4 соперники обладают равными характеристиками, то есть неотличимы друг от друга и представляют собой случай, который описан в §§24 и 25. Он приводит к конкуренции и характеризуется соотношениями (17) и (18). Таким образом, процесс соперничества продолжается и доводит число оставшихся конкурентов до двух.

С упрочением олигархии734 начинается инерционная фаза этногенеза, в ходе которой растёт энтропия, монотонно снижая уровень пассионарности до обычного уровня. Одновременно с этим начинается упорядочение системы и затухание автоколебаний, в конечном счёте, приводящее к обскурации. На этапах А и С наибольший выигрыш получают соперники с наименьшими издержками, которые благодаря этому менее зависят от эффективности его использования. Наиболее трудным для них является прохождение области „свободной конкуренции”, где за счёт роста количества соперников становится необходимым бороться за этот показатель. Пережив фазу В, они оказываются на эволюционной траектории и могут пожинать плоды „равновесия”, поскольку остальные их соперники погибли, а их остатки поглощены. Данная ситуация продолжается либо до появления соперника с более низкой ценой освоения ресурса, либо нового продукта, либо изменения характеристик соперников, связанных со снижением доходности ресурса, стоимости его освоения и эффективности его использования.

Даже в случае образования „устойчивой” олигархии один из соперников обладает минимальными издержками освоения единицы ресурса. В этом случае он может установить оптимальную для себя доходность ресурса, ограничив выгоду своих противников, как это иллюстрирует рис.24.

Рис. 24. Изменение удельной доходности на единицу ресурса в зависимости от снижения их дефицита

Для того из соперников, который обладает наихудшей технологией, наступает момент, когда использование ресурса даёт нулевой эффект. При малейшей неудаче он выбывает из соперничества, в то время, как его противники продолжают оперировать в новых условиях735. Наиболее иллюстративными примерами такой ситуации являются военные действия и экологические системы, связанные с истощением среды обитания, ресурсов и/или предметов первой необходимости. При установлении доходности на уровне соперничество сведётся к определению условий выживания, описанных выше. Несмотря на то, что самый „дешёвый” соперник будет диктовать свою цену, борьба за ресурс сведётся к соревнованию престижа „олигархов” и будет определяться условиями выживания, заданного неравенствами (12), (17) и (18).

Согласно закону Вальраса736 совокупная стоимостная оценка избыточного продукта равна нулю независимо от того, будет ли достигнуто равновесие. Если рассматриваемая система n включает сегментов, то равновесие подразумевает, что сектор n находится в равновесии, если остальные n-1 равновесны. Это означает, что при определённых условиях из соперничества может быть вытеснен даже самый „технологичный” соперник. Для этого при диархии, где , а , будет достаточно, чтобы не выполнялось условие (18), т.е. +1). В этом случае у него остаётся единственный путь к победе – „демпинг”, т.е. отказ от правила (III). Отход от этого правила возможен только при господстве „низких” технологий, не требующих крупных вложений в технологическую платформу.

Важным фактором реализации „стратегии демпинга” является возникновение такой геополитической конфигурации, при которой исключено силовое наказание „демпингующего” соперника. Оно выполняется только в тех случаях, когда справедливо неравенство , т.е. имеет место низкая интенсивность распределения ресурса по территории. Именно этот геополитический фактор являлся и является важным козырем России в мировом соперничестве. Определение состояний и конкретного субъекта позволяет прогнозировать перспективы его „выживания”. В этих условиях задачей регулятора является коррекция параметров системы таким образом, чтобы сделать его частью новой системы, обеспечив позицию „обезьяны”.

§39. ПАРАДОКС АЛЛЕ

„20 % усилий дают 80 % результата, а остальные 80 % – лишь 20 %” (В. Парето)

Соперник, у которого фактические издержки освоения ресурса оказались заведомо ниже соперников, обладает естественным желанием избавиться от них. Пусть он характеризуется параметрами , а его доход от единицы продукции всегда будет положителен и равен . Поскольку выгода демпингующего нарушителя всегда окажется выше, чем у остальных. В этом случае он межет изменить свою стратегию и станет наращивать объёмы потребляемого ресурса с целью максимизации валового пролукта, т.е.

48).

Значения функции (48) неотрицательно при любых значениях при условии, что рынок ограничен, т.е. находится в стадии С. Согласно правилу IV целью такого «китайца» является получение максимальной выгоды, поэтому он начнёт борьбу за ресурс при условии, что в окрестностях точки равновесия , i=1,.. n) будет выполняться неравенство

или

Он обретёт максимальную долю ресурса, когда функция (48) достигнет своего максимума, т.е. . Корнями этого уравнения являются значения

и или и (49).

Уравнения (49) превращаются в тождества в случае, когда n=2, а =0, т.е. при . Таким образом, стратегия, приводящая к установлению монополии, заключается в снижении отдачи ресурса до издержек по освоению ресурса ближайшего соперника. Подобная стратегия легко реализуется при дешёвой технологической платформе, которая позволяет легко увеличить мощность освоения ресурса (доиндустриальное общество). С углублением общественного разделения труда стоимость технологий растёт, требуя значительных вложений. В связи с этим демпинг может не иметь нужного эффекта, поскольку инициатор не сможет освоить весь доступный ресурс. Появление дефицита провоцирует остальных соперников закрепить за собой зоны с более высокими издержками на ограниченном ресурсе. Подобное явление наиболее наглядно проявилось в послевоенном мироустройстве, когда сформировались две системы хозяйствования – псевдосоциалистизм и государственно-монополистический капитализм.

После установления монополии на ресурс система становится квазизакрытой, поскольку всегда имеется теоретическая возможность появления нового соперника. Он может проявиться как непосредственно, так и в зоне неохваченной монополией737. В его отсутствие система продолжает беспрепятственно функционировать в режиме С, представляя собой вырожденный случай. Ему наиболее соответствует победа в тотальной войне с частичной или полной аннексией соперника738.

Поскольку опасность внезапного вторжения внешней среды продолжает сохраняться после установления монополии, победитель вынужден нести определённые издержки. Из (14*) получаем две возможные стратегии739 = 0 и . Покажем, что при они не отвечают условиям оптимальности. При стратегии происходит полная демобилизация механизма соперничества, аналогичная роспуску армии, и возникает опасность появления спонтанного соперника, который внезапно может овладеть ресурсом и лишив монополиста740 возможности противостоять. Стратегия также не подходит, поскольку заставляет тратить весь наличный ресурс системы на защиту в ожидании опасности, угроза которой со временем становится всё более эфемерной741. В итоге, следуя инстинкту самосохранения, монополист должен применять любую неотрицательную стратегию, которая обеспечит ему выживание в случае внезапного воздействия внешней среды, а на следующем этапе позволит реализовать всю свою мощь742, т.е. .

Каждый раз, когда монополист увеличивает объём продукта, он предопределяет потенциальное снижение его удельной доходности. Вследствие этого он будет расширяться до тех пор, пока его удельная доходность от использования ресурса не сравняется с издержками по его освоению. Таким образом, она будет всегда выше, чем в точке равновесия , а объём используемого ресурса ниже. С практической точки зрения для такого равновесия абсолютные показатели доходности и издержек не имеют значения – важно только их соотношение743. Однако, с точки зрения подсистемы управления более важное значение играют не они, а оператор ИИМ, определяющий взаимодействие элементов социально-экономической между собой744, а также меры по сохранению контроля над ресурсом. Из (40) следует, что удельная выгода от использования единицы ресурса за вычетом производственных издержек равна .