полная версия

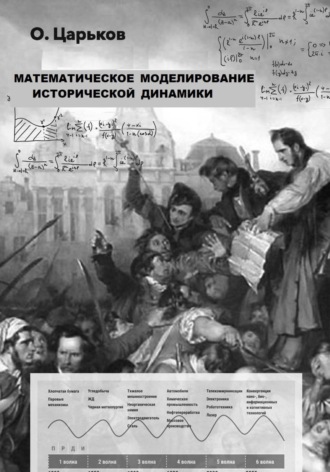

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

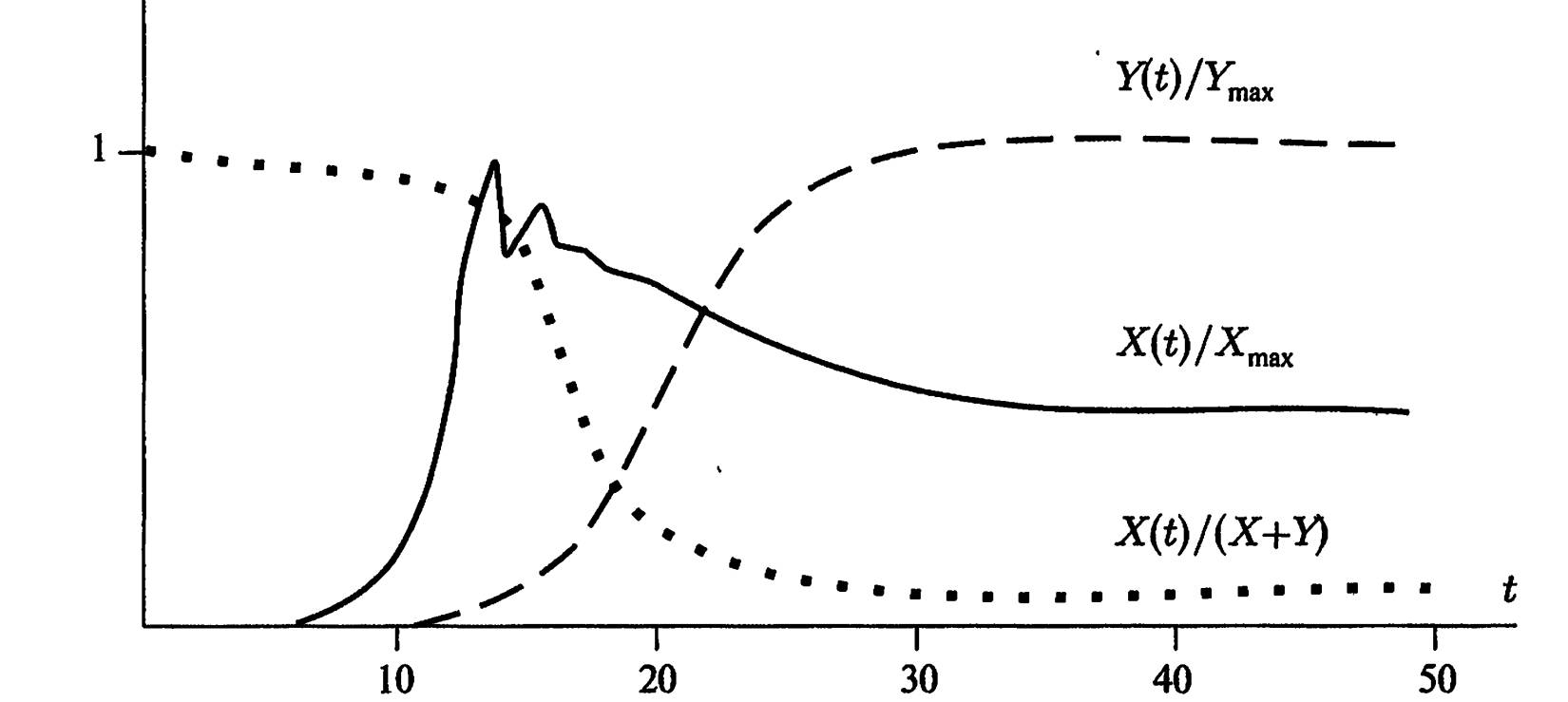

Таким образом, благоприятные климатические условия в той же степени, что и неблагоприятные могут способствовать возникновению этносов. Следовательно, причина увеличения доли пассионариев заключается не в “вымирании” остальных членов сообщества, а увеличении их числа при расширенном воспроизводстве608. Результаты моделирования пассионарности этноса изображены на рис. 11. Они показывают, что основой этногенеза является эволюция консорции пассионариев.

Рис. 11. Моделирование эволюции этнической системы, развившейся из пассионарной консорции.

Обозначения: X(t)/ – количество пассионариев, Y(t)/ – численность непассионариев, X(t)/(X+Y) – относительная численность пассионариев в этносе

Природа пассионарности имеет несколько иную природу. Предпосылки её возникновения связаны с формированием внутри группы позитивных метапотребностей, которые оформляются в парадигму предназначения или судьбы. Она представляет собой идеологемму, которая обосновывает волюнтаризм поведения пассионарного меньшинства, как внутри, так и вне этносоциальной системы. Благодаря новой парадигме609, „вирус” пассионарности заражает основную массу общества – людей „вэнь” и увлекает часть субпассионариев. В результате растет солидарность общества, которое меняет свои структуру и отношение к внешней среде.

§ 31. ПАССИОНАРНОСТЬ

„Ты дрожишь, мой скелет? Ты дрожал бы еще больше, если бы знал, куда я тебя сейчас поведу”. (Анри де ла Тур д’Овернь Тюренн)

Гипотеза о пассионарном напряжении выражает сформулирована Л. Н. Гумилевым в виде закона: „Работа, выполняемая этническим коллективом прямо пропорциональна уровню пассионарного напряжения”. В отличие от этнического гомеостаза, где этнос тратит минимум энергии для поддержания жизни, в историческом состоянии он расходует энергетический избыток на активную созидательную деятельность. Она совершается по инициативе пассионариев, а её размах и интенсивность зависят от процента пассионариев в этносе. Они индуцируют своё окружение, передавая свой деятельный настрой обывателям. Вследствие этого каждый этнос проявляет вполне определённый уровень активности, уровнем его пассионарного напряжения.

Одной из основных характеристик пассионариев является уровень личной активности, основанный на метапотребности, одной из которых является способность игнорировать свои потребности „дна кувшина” Маслоу. Её дополняет разрыв социальных связей, которые помогают пассионарию избежать „серпа Фрасибула”. Одним из них является изменение формы семьи, которая во многом ограничивает возможность реализации метапотребностей. Например, переход от патриархальной к стволовой форме стали одной из причин610 первого (арабы) и второго (сельджуки) джихадов, крестовых походов и монгольской экспансии, а переход к ядерной семье в Великобритании способствовал успешной колонизации обеих Америк и Австралии англосаксами.

Рис. 12. Концепция психологии индивида Ж.Лакана

Согласно концепции Жана Лакана611, психология индивида состоит из трёх регистров: „Воображаемое – Символическое – Реальное”, соединение которых представляет кольца Борромео612. Эти понятия позволяют субъекту постоянно синтезировать прошлое и настоящее. На стыке этих понятий образуются основные человеческие страсти: воображаемое на стыке с реальным = ненависть; реальное на стыке с символическим = невежество; воображаемое на стыке с символическим = любовь. Их проявления являются основой Бытия и источником психической энергии. Если они превышают некий предел, то превращают их носителя в пассионария. Причины этому быть могут самыми различными, но более всего связаны с адаптивными аспектами метапсихологии613, а, следовательно, ведут к резкой перемене метапотребностей. Вместе с изменением мотивации отдельных индивидов трансформируются функция полезности этносоциальной системы, базирующиеся на социальных потребностях как всего общества, так и его элиты. В частности, влияние пассионариев может способствовать росту территориальной экспансии, развитию культуры и/или технологии. Как правило, эти стремления метаобщности сопряжены во времени и пространстве, становясь причиной появления мировых империй и/или религий.

В качестве дополнительного аргумента к обоснованию метапсихической природы пассионарности, следует принять во внимание тот факт, что в инерционную фазу этногенеза её носители „вытесняются” в маргинальные сообщества. Наличие признака пвссионарности у индивида не предопределяет наличие каких-либо особых качеств и способностей. В инерционную фазу развития этноса многие пассионарии либо попадают под „серп Фрасибула”, либо оседают в маргинальных сообществах, либо вынуждены мимикрировать, полстраиваясь под своё окружение. Скоррективанное представление о пассионарности представлено в Таблице V.

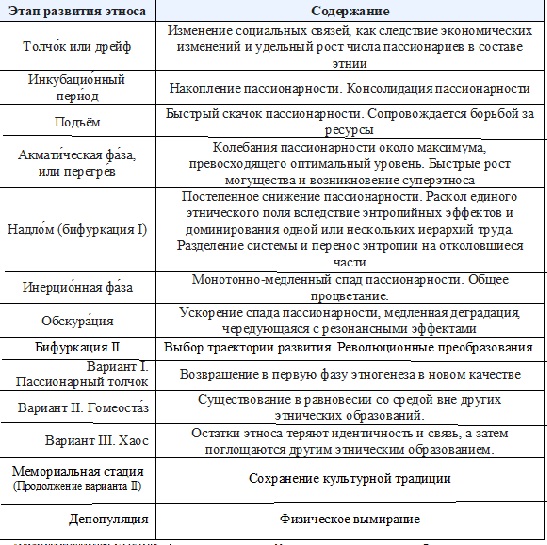

ТАБЛИЦА V. Сценарии эволюционного развития этноса с использованием терминологии Теории катастроф.

данными, появление более 10% пассионариев в составе этнии способствует пассионарному толчку. После проведённого моделирования, представляется, что после начального импульса пассионарность этнии или консорции увеличивается в течение нескольких поколений. Одновременно с этим система расширяется, сначала становясь конвиксией или субэтносом в рамках другой системы. В определённый момент она абсорбирует другие этнически родственные группы и превращается в отдельный этнос. Если новое образование не сталкивается с более сильным конкурентом614, то продолжает расти до уровня метаэтноса, а при жёсткой централизации становится суперэтносом. Столкновение с более сильным противником не обязательно заканчивается гибелью этноса. При определённых обстоятельствах он переходит в состояние гомеостаза и продолжает своё существование в виде конвиксии, химеры615 или ксении616. В условиях агрессивной среды большинство их представителей находятся в состоянии обскурации и, будучи не в состоянии восстановить „былую славу” постепенно ассимлируются, а их остатки превращаются в реликт. Возрождение этноса в данных условиях практически невозможно, поскольку человеческого материала для возникновнения резонансного эффекта явно недостаточно617.

Если интерпретировать пассионарность в физических терминах, то её можно трактовать, как кинетическую энергию социума, которая возникает в момент очередного структурного разрыва. В этом случае солидарность несёт в себе прообраз потенциальной энергии, а энтропия играет роль силы трения. Опираясь на закон сохранения энергии можно предположить, что сумма социальной энергии системы постоянна и определяется институциональной матрицей этносоциальной системы.

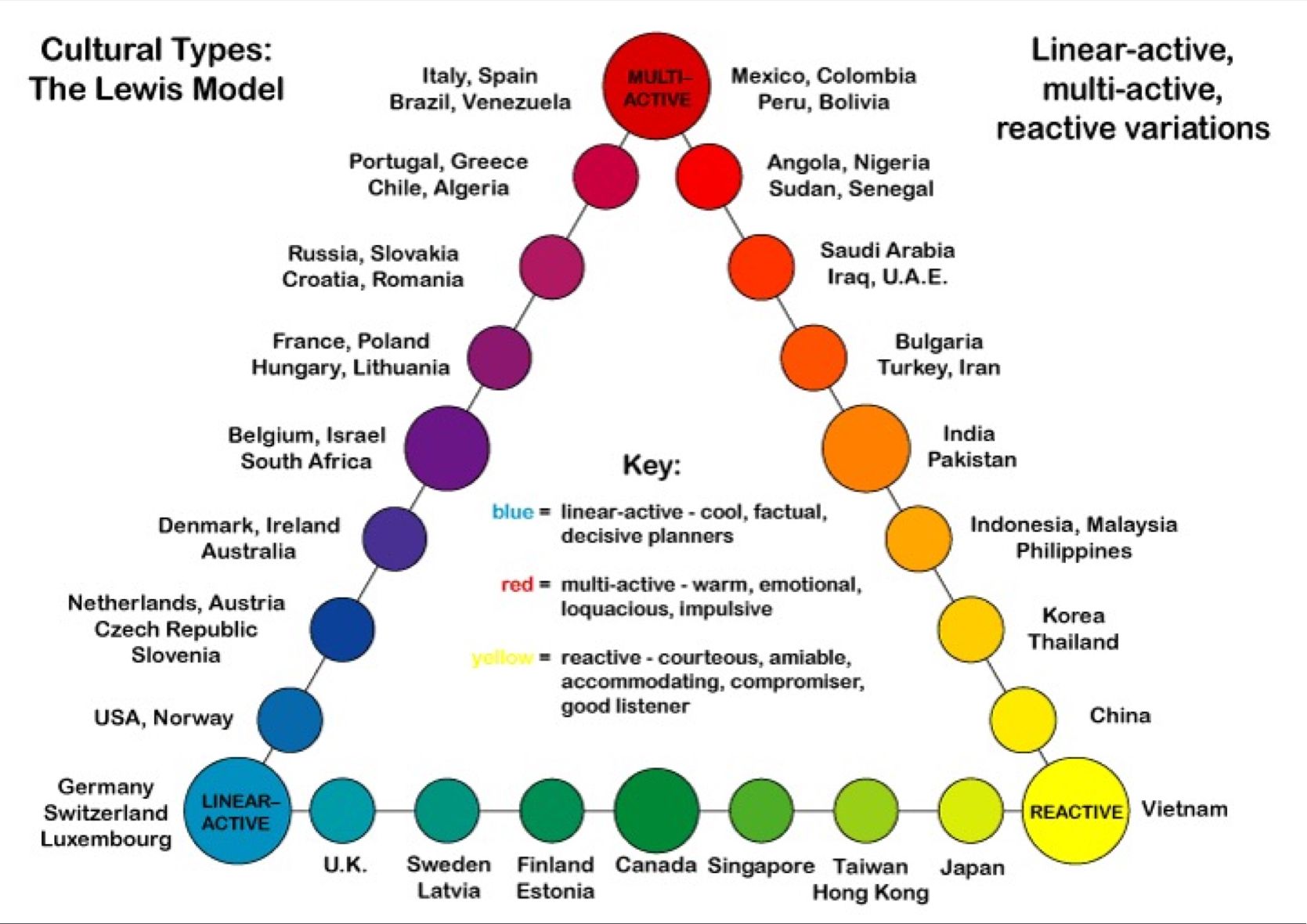

Рис. 13а. Модель культурных типов Р.Льюиса

В интерпретации Ричарда Д. Льюиса618 соотношение солидарности и пассионарности принимает вид треугольника культурных типов, изображённого на рис. 13а. Модель Льюиса построена на обширной базе данных619, согласно которой „гены, семейные узы, образовательный базис, нормы общественного поведения и язык определяют стереотип каждого этноса и колеблется между тремя полюсами: мультиактивностью, линейной активностью и реактивностью. В соответствии с нашей гипотезой каждому из них соответствует соотношение пассионарности, которое обозначим, как 1, и солидарности – 0. Представленная в виде двоичного кода наивысшая мультиактивность будет представлена как 10, линейная активность – 01, а реактивность – 00620. Рис. 13-б иллюстрирует качественную связь уровней пассионарности с их наличием в составе культурных типов.

Уровни пассионарности

VII

VII

МУЛЬТИАКТИВНОСТЬ

VII

IV

ЛИНЕЙНАЯ АКТИВНОСТЬ

III

II

РЕАКТИВНОСТЬ

I

ГОМЕОСТАЗ

Субпассионарии

I уровень

II уровень

Рис. 13-б. Связь культурных типов с пассионарностью

Коллективная солидарность этнии и патриотизм нации отличаются тем, что в первом случае носителем парадигмы предназначения являются элита и некоторые сообщества, а во втором – общество в целом. В последнем случае существенно увеличивается сплочённость этноса независимо от его размера. Будучи привязаны к сообществам, они могут колебаться в различные интервалы времени, но не исчезают совсем. В основе пассионарности лежат метапотребности индивидов, которые могут кардинально трансформироваться по целому ряду причин различного свойства – природных и социальных явлений, случайных событий и психических паталогий. Она растёт по мере расширения этноса, направляя энергио на изменение и отмену устаревших ограничений. С выходом на эволюционную траекторию наблюдается энтропийный эффект социально активного населения, которая может проходить как в естественной621, так и искусственной622 формах.

Локализация „пассионарных зон”, проведённая Л.Н. Гумилёвым, указывает, что всплеск пассионарности был связан не с „космическим облучением”, влияющим на „геобиохимическую энергию живого вещества”, а с очередным этапом общественного разделения труда, вызвавшим структурные разрывы и изменения социальности. Первопричиной роста пассионарности становится разрушение традиционного образа жизни, в ходе которого происходит изменение личных, коллективных и социально-экономических отношений. Другим немаловажным, но вторичным фактором становится половозрастная структура общества: не имеющая жизненного опыта молодёжь проще поддаётся внешнему влиянию. Третий элемент, способствующий росту пассионарности, – это стереотип поведения, производный от традиций и системы воспитания конкретного общества. Четвёртый фактор, влияющий на пассионарность, относится к коммуникативно-логистическому пространству, в котором формируется этнос. Возможность манипуляции массовым сознанием позволяет индуцировать солидарность общества. Её степень и длительность определяются интенсивностью и качеством этого воздействия.

Территориальная, культурная или экономическая экспансия этноса обуславливается его превосходством над конкурентами, которое достигается творчеством элиты, опирающейся на системный ресурс, пассионарную часть титульного народа и его сплоченность. Её творчество подкрепляется трофеями и/или накоплением богатства и знаний. Успех экспансии удовлетворяет потребность самореализации, как среди самой элиты, так и титульного народа и объективно опирается на ресурс превосходства. Первые достижения изменяют ментальность и настрой общества к свершениеям, последующие шаги ощущаются как „легкая прогулка”. Поэтому порыв и чувство уверенности пассионариев в своём предназначении следует рассматривать как потребность в творчестве, но никак не страх смерти или чувство общественного долга (самореализации).

В период своей акматической фазы этнос достигает своего максимального размера, а затем начинает сжиматься. После остановки роста в нём начинается рост внутрисистемной энтропии, вследствие чего общий уровень пассионарности системы начинает снижаться. Вследствие этого баланс ресурсов этноса с его соперниками выравнивается, а дальнейшая экспансия идёт с переменным успехом. В этих условиях формируется механизм сотрудничества системы с соперниками (§§24, 25). Ограничение потребностей элиты и титульного народа меняет стереотип их поведения, в котором начинает развиваться индивидуализм внутри элиты. Её представители по отдельности начинают заботиться о своей репутации и направлять свои усилия на освоение доступного ресурса. Конкуренция между ними порождает отчуждение, что сказывается на солидарности системы в целом.

Интенсификация производства прибавочного продукта ведёт к усложнению иерархии труда путём укрупнения Блока III, который инициирует формирование бюрократии. Непременное наличие в обществе субпассионариев и иждивенцев способствует их проникновению в систему управления и становится источником таких явлений как коррупция и непотизм. Постепенное нарастание социальной энтропии (интриганство, иждивенчество, социальная леность и отчуждение) приводят к тому, что этническое ядро начинает отставать в ресурсном, организационном и ментальном развитии от переферии, которая представляет собой синхронизированные системы-сателлиты. Часть из них поглощается системой и продолжает существовать в форме субэтносов, но другая начинает конкурировать с ядром в рамках парадигмы предназначения.

Для того, чтобы выжить, этническая система начинает исключать поражённые энтропией части, вследствие чего происходит надлом. Если в результате олигархия заменяется монополией одной из иерархий труда, происходит изменение структуры этноса. В этом случае надлом следует считать точкой бифуркации. В случае удачного её прохождения, система переходит в совершенно другое качество623. Она выходит на новую эволюционную траекторию, чтобы продолжить своё существование до следующей точки ветвления.

В инерционный период социальная энтропия медленно нарастает, но её влияние сглаживается за счёт окончательной структуризации системы управления и формирования „ответственной” элиты, одной из задач которой становится снижение пассионарности на нижних уровнях иерархии труда. Результатом этих мер становится снижение фактической производительности и, как следствие, дефицит свободного ресурса. Увеличение норм эксплуатации способствует росту потестарности элиты, которая „загоняет” этническое ядро в состояние обскурации. При сверхэксплуатации резко растёт число иждивенцев-„безбилетников” и маргиналов, уходящих в энтропийную „тень” системы. В этом случае уклонение от налогов вовсе не означает борьбу за физиологические потребности, а представляет собой накопление ресурсов в индивидуальном порядке и может рассматриваться как вариант самореализации. Синхронизированные с титульным этносом системы следуют той же логике: они продолжают жить для себя и сохранять ресурсы, чтобы в перспективе отделиться при удобном случае и продолжить своё существование самостоятельно или в составе другой системы.

На стадии обскурации этнос может реинкарнироваться при наличии достаточного количества ресурсов и сохранении парадигмы предназначения624. Не располагая необходимым и достаточным количеством средств и/или возможностей625 для модернизации, этническая система „сваливается” в хаос, из которого рождается новый этнос, запускающий новый цикл этногенеза. Ограниченные ресурсы при сохранении ответственной элиты и отсутствии агрессивной внешней среды позволяют этносоциальной системе перейти в состояние гомеостаза, а затем существовать в форме реликта.

§ 32.РЕДИСТРИБУЦИЯ

„Каким образом народ приобретает правящее значение? Первичная цель, с которой созывают главарей и представителей – это вотирование налога…”(Г. Спенсер)

С установлением „твёрдой и законной” власти изъятие прибавочного продукта происходит на основе традиции, укрепившейся в иерархии труда, работать постоянно и без учета накопленных общественных запасов. В силу этого, даже при свободе производства в момент подсистема управления является такой же иерархией труда, как и остальные элементы этносоциальной системы. По мере дальнейшего общественного разделения труда первоначально добровольный процесс выделения части ресурса для развития этносоциальной системы стал восприниматься, как необходимость и превратился в традицию. Оформив её как этическую норму, властная элита в законодательном порядке закрепила принудительное требование „о безусловной сдаче” известной части продукта. Эта обязательность сдачи означала переход от добровольно-обязательного взноса, сознательно установленного членами общества к „дани”, которую вымогает подсистема управления у его членов, опираясь на силу. Её размеры регулируются уже не населением, а именно властью, стоящей над ним.

Независимо от идеологических обоснований сверху, принцип отношения к изъятию прибавочного продукта является критерием различия между властью „от народа или его полномочных представителей” и государством „для себя”. Институализация элиты, создание и закрепление этическо-правовых норм (информационный блок VSM) способствуют формированию такой картины мира, в которой каждая отдельная личность в соответствии со своим статусом (положением в иерархии) может опосредованно приобщиться к величию правителя. Одновременно с этим возникает официальная культура, основанная на централизации полномочий и толкований в руках правящей верхушки. Основным её носителем являются представители служилой знати, связанные непосредственно с государем. Поступая к нему на службу, они рвут прежние связи и, попадая в новую среду, теряют всякую самостоятельность. Вследствие этого права отдельного индивида урезаются и унифицируются: он становится частью системы и принимает её идеологию. Таким образом, стратификация элит завершает переход к территориальной организации общества и знаменует перерождение военно-потестарного образования в государство. В новом социальном организме военная, сакральная и управленческая функции переплетёны наподобие колец Борромео, имеющих различную толщину и размер, составляя триаду власти626.

Из аксиом управления следует, что подсистема IV, которая выполняет функции внешней защиты, становится самым мощным элементом системы управления и синхронизирует другие подсистемы. Поскольку суммы горизонтального и вертикального разнообразия системы равны, разнообразие, заключающееся в подсистеме III627 равно разнообразию, заключающемуся в подсистеме IV. С другой стороны, из первой аксиомы следует, что подсистема III имеет два уровня. Каждый из них заведомо слабее, вследствие чего её второй уровень (IIIb) подвергается насильственной синхронизации со стороны подсистемы IV.

Нарастание энтропии заставляет систему управления гасить её проблемы экзополитарными методами, что, тем самым, сказывается на увеличении роли IV подсистемы. Это означает, что любая государственность, достигнув этого этапа своего развития, начинает экспансию и становится империей628. Её рождение связано с двумя основными факторами – ростом пассионарности этноса, вызванную социальными изменениями, и стремлением верховной власти установить контроль за редистрибуцией престижных товаров и услуг.

В условиях торговой и/или военной внешней экспансии снижается значение религии в повседневной жизни общества, что становятся триггером усиления светской власти и падению теократий. Нуждаясь в опоре, новые легитимизированные правители, в основном, военные вожди, стараются использовать асабию кровнородственных связей и пассионарность своих сподвижников. Характерным отличием многих раннегосударственных образований является сосредоточение в руках господствующего этноса629 управленческих функций. Со временем социальная энтропия разъедает асабию доминирующего этноса и приводит к размыванию этнического фундамента центральной власти и заметному ослаблению механизмов её поддержания.

Из второй аксиомы теории систем следует, что разнообразие, заключающееся в блоке V равно остаточному разнообразию, порождённому действием второй аксиомы. В этих условиях достигается внешняя синхронизация и этой подсистемы, т.е. верховная власть попадает в зависимость от военной элиты IV блока. На следующем этапе поглощается первый уровень блока III, а следом за ним обе оставшиеся. Таким образом, насильственная синхронизация происходит вокруг IV блока, который навязывает системе автократичесое управление, стремясь придать строгую «военную» иерархию630.

Благодаря множественности форм труда и инфраструктуры, структура элит многообразна, поскольку может быть интегрирована в систему управления различными способами – от прямого найма до мобилизационного ранжирования631 или включения в жёстко структурированную иерархию, наподобие империи инков. Состав элит и требования, предъявляемые к ним обществом, во многом зависят от системы редистрибуции прибавочного продукта w, охватывая все блоки подсистемы управления. Если вынести за скобки распределение естественных ресурсов (Блок I), то основной задачей управления является редистрибуция труда в трёх его формах – живой, овеществлённой в потребительных стоимостях и в форме денег. С точки зрения общественного прогресса каждая ступень представляет собой последовательные этапы развития общества: с увеличением вещного характера труда, снижается доля внеэкономического принуждения, а значит роль аппарата насилия, основы любой власти. Вторым фактором, влияющим на структуру элит, является инфраструктура редистрибуции, связанная с распределением полномочий между блоками системы. В её основе лежит блок II, представляющий собой систему учёта и контроля632 продукта и связанную с ними логистику. Редистрибуция осуществляется тремя способами:

a) восходящая, т.е. изъятие продукта по вертикали снизу-вверх,

b) накопительная

633

,

c) нисходящая, т.е. централизованное изъятие продукта, его учёт и последующее распределение.

Наличие излишка продукта определяет качество управления и размеры элиты, которая не существует самостоятельно, а обслуживается «бесплодным классом» в определении физиократа Ф. Кенэ634. К нему в современном понимании следует отнести сферу товаров и услуг635, обеспечивающих престиж и функционирование элиты. В историческом плане аристократия использовала разнообразные способы присвоения редистрибуцированного продукта. Они принимают различные формы, начиная от налоговых льгот вплоть до различных видов иммунитета. Меритократы и плутократы в силу своих особенностей в большей степени использовали механизмы прямого финансирования в форме грантов, пенсий и льгот. Однако, основным механизмом компенсации расходов на содержание элиты являлся административный ресурс в форме непотизма и коррупции.

Для упрощения модели будем считать, что отношения между элитой и подсистемой управления реципрокативны и не влияют на производство прибавочного продукта. Это позволяет рассматривать сферу элитных услуг, как поддержание престижа системы и поддержания её целостности, а её содержание включить как количественную характеристику, определяющую стоимость содержания ячейки элиты в k636 раз. В этих же целях опустим ранжирование её элементов по уровню иерархии, представляя её в качестве унифицированных единиц637 или корпускул власти (КВ). Пусть каждая КВ потребляет одинаковое количество продукта, которое в раз больше, чем у ЕО, т.е. КВ=. Пусть элита насчитывает H ячеек и прирастает с той же интенсивностью, что и податное население. При прирост элиты за цикл m составит:

Поскольку продукт изымается с ЕО в пользу КВ, то для цикла m имеем, что . При наличии нулевого цикла вычислим суммарный доход . Отсюда следует, что для преодоления дефицита должно выполняться соотношение

.

Из него следует, что предельное значение для «вместимости» элиты в рамках данной модели будет определяться формулой

(24)

Подставляя в формулу (24) значения из таблицы III, можно определить предельные суммы податей, обеспечивающих стабильную траекторию системы в условиях колонизации и аграрного перенаселения. Отказавшись от нулевого цикла, получаем систему уравнений Лотки-Вольтерра, описывающую взаимоотношения элиты и остального населения:

(25)

Рис. 14. Динамика соотношения элиты(оранж.) и податного населения (син.) в %

(цикл 8 лет,

Стационарная позиция системы уравнений (25) достигается при следующих значениях638 . Из чего следует, что соотношение фактического максимума численности элиты к фактическому максимуму размера податного населения составляет:

, .

Поскольку поведение индивидов бывает иррационально, постоянно имеют место малые отклонения от траектории. Для того, чтобы их учесть, внесем в систему колебания и , из-за малой величины значений их квадратами, кубами и последующими степенями можно пренебречь. Таким образом, оба сообщества h и H с малыми отклонениями описываются следующими выражениями: и . Тогда получаем, что . Дифференцирование одного из этих уравнений и подстановка позволяет вычислить собственную частоту системы ω (периодические изменения численности населения и, соответственно, элиты).

Поскольку , при заданных параметрах r, k,n, w, и определим амплитуду колебаний числа ЕО:

(26).

Выражение (26) является пропорционального уравнением гармонического консервативного осцилятора639 с амплитудой колебаний и периодом. Следовательно, изменение численности населения и элиты во времени (при начальных условиях , периодом циклов и размере потребления ЕО ) описывается следующей системой уравнений: