полная версия

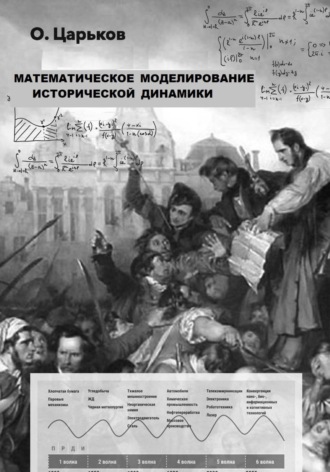

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

Одним из механизмов консолидации этноса является прозелитская565 и эксклюзивная566 религия, поставленная под контроль центральной власти567. Первое её свойство – прозелитизм – позволяет сплачивать сообщества в борьбе с иноверцами, превращая часть из них в адептов новой веры. За счёт них распыляется внутрисистемная энтропия, что позволяет укрепить власть внутри социума. Второе свойство – эксклюзивность – сохраняет резкую границу между группой и ее окружением: „кто не с нами, тот против нас”568. Эта воинствующая идеология формирует зону конфликта, которая позволяет концентрировать в ней все наиболее активные элементы569 и направлять их энергию вне общества. Именно поэтому успешные завоевательные войны древних монархов делали их великими в глазах потомков. Их менее удачливые предшественники и преемники оказывались в тени, хотя делали много больше для своих государств570.

Характеристики прозелитских религий в терминах теории группового отбора очень хорошо соответствуют его критериям. В частности, они устанавливают:

резкую границу между сообществом и его окружением;

уравнительные институты (минимизация иерархических уровней);

строгие нормы и метанормы (принудительное соблюдение правил);

альтруистическое внутригрупповое поведение(реципрокация).

На следующем этапе развития общества главным механизмом укрепления центральной становится национализм. Эта организационная формы сплочённости способствует усилению роли товарообмена и возможна только при таком уровне общественного разделения труда, когда происходит специализация на уровне мануфактуры. Его углубление приводит к возникновению основ гражданского общества, постепенно избавляясь от пережитков прошлого, включая прежние элиты.

С развитием информационных технологий появились два новых вида солидарности – сетецентрическая и коммуникативная. Первая из них формируется за счёт целенаправленного манипулирования информационным полем. В случае его разрыва она быстро теряет силу. Коммуникативная солидарность представляет собой обмен данными с дальнейшей их верификацией. Однако, «предвзятость подтверждения» в значительной степени подрывает критическое отношение к отбору информации. Коммуникативная солидарность представляет собой обмен данными с дальнейшей их верификацией. Однако, „предвзятость подтверждения” в значительной степени подрывает критическое отношение к отбору информации.

Приучение к подчинению и некритическому мышлению, культивирование комплекса беспомощности и стимуляция потребления привели к появлению категории „устойчивых людей”571, воспринимающих массовую культуру и виртуальную самореализацию, как единственно возможное условие существования. Искажённое восприятие реальности, стало основой для их виртуального сплочения вокруг реальной или мнимой проблемы572 в ущерб другим видам солидарности. Корень этого заблуждения лежит в том, что никакая виртуализация и симуляция потребностей современного индивида не может полностью удовлетворить его базовые потребности.

Следующим после эмпирики уровнем познания является теоретическое звено, которое представляет собой некую гипотезу, которую следует оценивать по выявленной степени ее фальсифицируемости. Основой любого вида солидарности являются взаимоотношения, сложившиеся внутри конкретной иерархии труда. Вследствие этого цивилизационная модель глобалистов, основанная на логических построениях Белла573, Фукуямы и их последователей, столкнулось с вызовами, но вывод о том, что виртуальная солидарность сможет подменить органическую, оказался, как оказалось, преждевременным.

§29. НОРМЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

„Всё начинается с десятины”

Нормальная эксплуатация в иерархии труда представляет собой процесс изъятия всего произведённого продукта кроме той его части, которая необходима для воспроизводства. Под степенью эксплуатации следует понимать отклонение от этой величины. Если изымается более необходимой нормы, то имеет место сверхэксплуатация. В случае, когда у производителя остаётся излишек прибавочного продукта, то следует говорить о „недоэксплуатации”. Его часть элита использует на удержание социальной системы на определённой траектории эволюционного развития, а остальную присваивает в качестве „платы” за свои усилия. Её распределение является основой для сплочённости элиты. Концентрация власти на самом верху (деспотия, абсолютизм) порождают структурные разрывы и препятствуют общественному разделению труда, т.е. прогрессу, ускоряя приближение к точке бифуркации, которая приводит к изменению системы.

Как уже отмечалось выше, редистрибутивный тип отношений в иерархии труда превращает производителя в пассивный источник прибавочного продукта, перенося основные акценты на его распределение. По мере концентрации распределительных функций в руках элиты возникает задача управления ею. Во время её решения возникает необходимость локализации учёта и контроля ресурса. Именно на этой стадии общественного развития появляются властные структуры иерархического типа. Их размеры и функции зависят от количества ресурса, степени его эксплуатации, средств коммуникации и опасностей, исходящих из внешней среды.

В процессе исторического развития возникли и сформировались две основные формы редистрибуции. Наиболее ранним видом из них был оброк574, представлявший фиксированную долю дохода (урожая, приплода) производителя. Его размеры колебались в зависимости от условий среды и силы государства, составляя по разным регионам от 5% до 80% от валового дохода производителя. Поскольку урожайность зависит от среды, а власть нуждается в постоянных доходах, изначальный трибут был заменён на фиксированный платёж с ресурса. Новая подать была привязана к источнику продукта575: мансу, гайде, плугу, ралу, сохе, мастерской или их части. Вторая форма налогов была привязана к непосредственно к экономическому агенту, как источнику рабочей силы, и взималась с головы576, дыма577 или их объединения – сотни или центурии. Эта подать проистекала из отработочных578 и воинских579 обязательств общинников. В ряде стран этот налог дополнялся реципрокативным обязательством постоя сюзерена и организацией общинного пира580.

С развитием товарно-денежных отношений и углублением общественного разделения труда произошёл переход к обложению имущества. Это было связано с тем, что наделы дробились, земля имела разное качество, а промыслы давали различный доход. Капитализация имущества известна с уже античности, когда стали возникать первые имущественные цензы, определявшие права граждан581. Сначала поземельный, а позже имущественный налог представлял собой капитализацию потенциального дохода экономических агентов от использования их имущества (ресурса)582, как движимого, так и недвижимого. Главным его преимуществом является то, что он не требует наличия мощной фискальной системы и доверия населения к власти, поскольку объекты обложения легко доступны. В индустриальную эпоху основной формой обложения стал подоходный налог. Он представляет собой долю совокупного дохода экономических агентов за вычетом подтверждённых расходов, отчуждаемую государством. Главным преимуществом подоходного налога является то, что он больше, чем какой-либо другой налог, сообразуется с платежеспособностью объекта обложения и может варьироваться в зависимости от величины. Вместе с тем, он требует наличия мощной фискальной системы и благожелательного отношения населения к власти.

Рассмотрим процессы, протекающие внутри социума, в котором возникла редистрибутивная иерархия, взяв за основу модель §24. Пусть размер ресурса остаётся неизменным по-прежнему и вмещает не более идентичных объектов ЕО – единиц обложения (податных хозяйств, минимальных иерархий труда), т.е. . Пусть собственное потребление ϑ каждого из равно 1. В обычный цикл прибавочный продукт каждого из них делится на три части. Одна из них в виде налогов изымается государством и направляется на его нужды. Оставшаяся в распоряжении ЕО часть делится, как и ранее надвое. Помимо флуктуаций численности ЕО, вызванной интенсивностью прироста, который обсуждался выше, сохраняется опасность нулевого цикла. В случае редистрибуции прирост накопления запасов определяется выражением

Сбор налогов зависит от числа ЕО и способов налогообложения. Поскольку , то . Следовательно, регулируя ставку налога 0≤w<1, можно влиять на размер , а значит управлять изменением числа ЕО.

Когда подать представляет собой налог с оборота (долю от совокупного дохода единицы или оброк, т.е., то, принимая, что валовый доход ЕО (податной единицы) составляет , функция запасов имеет вид:

при (23.1)

При подушной подати, т.е., она принимает форму:

при (23.2)

Накопление запасов при обложении имущества, т.е., где К – норма капитализации дохода, может быть описана выражением:

при (23.3)

Формула подоходного налога, т.е., выглядит следующим образом:

при (23.4)

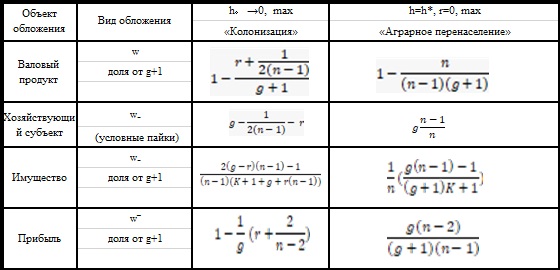

Естественно, что все четыре варианта обложения снижают их возможности выживания ЕО, периодически провоцируя демографические кризисы, недостаток средств и выступления против власти. Таблица III иллюстрирует зависимость верхнего предела обложения от доходности хозяйств и демографических характеристик системы. При всей видимой сложности этих выражений они сводятся к двум правилам: в одном случае подати снижают величину прибавочного продукта и повышают стоимость потребительской корзины, т.е. в редистрибутивном обществе и . При этом при сборе оброка . Используем эти свойства для анализа выражений (23.1-4).

ТАБЛИЦА III. Максимальные допустимые нормы обложения ЕО в условиях

аграрного перенаселения (в долях от валового продукта).

Следует также отметить, что подушное обложение и имущественный налог мотивируют ЕО в случае избытка запасов, поскольку не освобождают их от налогообложения даже в нулевой цикл. Наиболее показателен последний столбец таблицы, который хорошо соотносится с нормами налогообложения стран Восточной Азии, имевшими аграрное перенаселение. Даже в случае каждого второго неурожайного года у них при тройном удельном доходе ЕО () изымалась половина доходов, оставляя их на гране выживания. Такая ситуация возникает только при очень высокой аграрной плотностью населения, труд которого чрезвычайено дешёв.

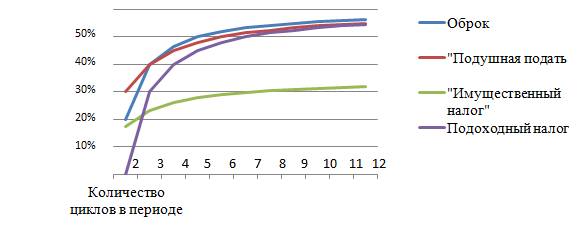

С ростом числа циклов в период он может расти, доходя в случае интенсификации производства или уменьшения пайка (при ) до 90%, как это имело место в последние годы сёгуната Токугава. Таким образом, аграрное перенаселение в доиндустриальном обществе является основой для интенсификации эксплуатации ЕО и в трёх случаях из четырёх принципиально не отличается по размеру отчуждаемого продукта, что иллюстрирует рис. 10.

Рис. 10. Максимальный размер подати при аграрном перенаселении в зависимости от длины производственного периода и стоимости земли (g=1.5, K=12).

Наличие сверхнормативных запасов ресурса и контроль над избытком населения инициируют появление двух новых задач, связанных с тем, как распорядиться излишками продукта и рабочей силы. Избыточные трудовые ресурсы можно направить на строительство культовых объектов (например, храмов, гробниц, зиккуратов или пирамид), отправить в набег или продать в рабство, а ресурсы можно было аккумулировать в виде сокровищ583. Для этого авторитета верховной власти явно недостаточно – требуется публичная власть. Её появление стало главной общественной тенденцией эпохи энеолита, придавшей человеческому обществу современный вид. Последствиями этих процессов становится распад квазиродовой общины584 и исчезновение патриархального рабства585, как пережитка реципрокации. Территориальное деление и связанная с ним дифференциация элиты586 являются признаками окончательного перерождения потестарности в публичную власть.

Специфика эксплуатации заключается в том, что их уплата может быть не следствием коллективной солидарности, а результатом как экономического (неэквивалентный обмен), так и внеэкономического (идеология, насилие) принуждения. Сама система иерархии потребностей индивида является основанием ряда общих свойств социальных систем и связанных с ними институтов таких, как стратификация и эксплуатация. Структурная и логическая связь между ними и иерархией труда, определяемой технологической платформой позволяет на формально-логическом уровне объяснить одну из важнейших сторон социума – проблему существования эксплуатации и социального неравенства.

Поскольку эксплуатация является необходимым условием разделения рутинного и творческого начал в иерархии промышленного труда587, налоговая норма, как критерий, может применяться к гомогенному обществу, находящемуся на высоком уровне технологического развития. В нём господствует группоцентрическое поведение, т.е. когда все делают то же самое и поступают рационально. В этом случае налогоплательщики предпочитают платить налоги, а не утаивать свои доходы, до тех пор, пока убеждены, что те, кто попытается избежать налогов, будут наказаны. Однако, наличие удачливых „безбилетников” и возможность сиюминутной выгоды вызывает у них желание влиться в ряды иждивенцев. Подобная квазидобровольная процедура может существовать только в условиях эффективности государственной системы, всеобщего равенства перед законом и приемлимой для большинства плательщиков ставке налога, т.е. в условиях гражданского общества. Если происходит его эрозия, т.е. условия общественного договора игнорируются, солидарность общества резко снижается.

В этих условиях степень доверия к власти легко определяется через такие параметры, как доля „теневой экономики”588, объёмы „чёрного рынка”, уровень коррупции и явка избирателей на выборы. Их появлению способствует логическая незавершённость метанорм и конкретных правил гражданского общества. Причина этого явления заключается в различной синхронизации подсистем социума, в частности, сроками и условиями их введения, различными целями и интересами отдельных элементов системы589. Наличие лакун в общественных нормах создаёт возможность для части иждивенцев уклониться от исполнения своих прямых обязанностей. Вследствие этого процесс принятия решений или их неисполнение элитой уходит в „недра бюрократии”, снижая эффективность управления.

Типы социально-экономической интеграции образуют основу для культуры. Под этим понятием нами подразумивается система исторически развивающихся надбиологических программ человеческой деятельности, поведения и общения, выступающих условием воспроизводства и изменения социальной жизни во всех ее основных проявлениях. Эти программы представляют собой общественный способ удовлетворения опосредованных метапотребностей, которые представлены разнообразием форм: знаний, навыков, норм и идеалов, образцов деятельности и поведения, идей и гипотез, верований, социальных целей и ценностных ориентаций и т.д. В своей совокупности и динамике надбиологические программы образуют исторически накапливаемый социальный опыт, который формирует стереотипы мышления и поведения членов общества. Таким образом, культура хранит, транслирует590 и генерирует программы деятельности, поведения и общения людей, которые обеспечивают воспроизводство многообразия форм, гасящих энтропию системы.

§30. ЭТНОГЕНЕЗ

„Базис для успешных религиозных движений – рост посредством сетей социальных связей, через структуру непосредственных и близких межличностных контактов”(Старк)

Л.Н. Гумилёв сформулировал гипотезу этногенеза в терминах теории сложных систем. Естественно, что его взгляды, выходящие далеко за рамки традиционных научных представлений, до сих пор вызывают споры и острые дискуссии среди историков, этнологов и социологов. В основе теории этногенеза лежит четкая связь между этносом и социумом. Согласно его концепции, каждое государственное образование имеет этническое ядро, свойства которого определяют его эволюционное развитие. Главным параметром этого процесса предлагается считать пассионарность. Она определяет темпы экономического роста, территоральную экспансию, культурные достижения этнического образования. Под этим понятием подразумевается способность индивида энергично добиваться некой, обычно иррациональной цели. С одной стороны, это характеристика внутренней жизни общества (число существенных событий, происходящих в единицу времени); с другой – процент людей в обществе, готовых заплатить жизнью за воплощение своих идеалов; с третьей – императивы, определяющие в общественное сознание.

В соответствии с этой теорией, пассионарии исходят не из персональной выгоды, а из более высокой цели, как осознанной, так и неосознанной, что соответствует уровню метапотребности позитивной самореализации в „кувшине Маслоу”. Сила этноса прямо пропорциональна числу пассионариев и обратно пропорциональна числу субпассионариев. Значит, как умножение пассионариев, так и сокращение субпассионариев дают одинаковый результат”.591 Наличие в составе этнии большего числа пассионариев, чем обычно592 возникает вследствие целого ряда демографических эффектов, например, „бутылочного горла”593 – снижения популяции из-за неблагоприятных условий (война, голод, мор), генетического дрейфа, „эффекта родоначальника”.

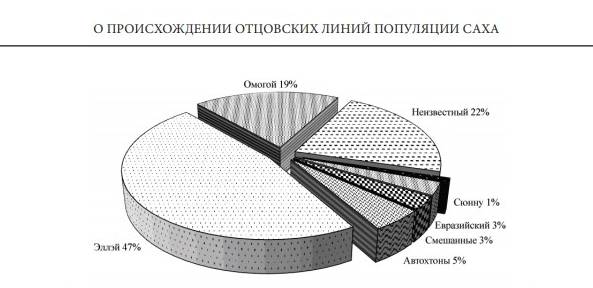

Расширенный анализ ДНК(РГА) якутов594 в сравнении с другими тюркскими народами выявил одну особенность якутского генофонда: предельно низкий уровень разнообразия отцовских линий595 и достаточно высокий уровень для материнских. Следуя генетическим реконструкциям, историю отдельных якутских родов можно восстановить, анализируя их отцовские и материнские линии. В результате выясняется, что начальная популяция саха была малочисленной и характеризовалась доминированием мужчин одного рода. Чисто теоретически, прародителем всего народа мог быть один пассионарий, занимавший доминирующее положение в социальной структуре и сформировавший единственную для данного этноса родоначальника. Этот факт отразился в эпосе и фольклоре саха596.

Диаграмма 1. Генетическое происхождение якутов597

По достижении определённого рубежа этния начинает свою экспансию, синхронизируя (поглощая или подчиняя) соседей. Любопытно, что, оказавшись в чуждой для неё среде, её представители легко могут менять свой генетический код: расу, разрез глаз, цвет кожи, сохранив при этом свои культурные отличия. Помимо пассионариев любой этнос содержит индивидов ещё двух подклассов. Обыватели или „гармоничные люди” находятся в равновесии с окружающей их средой, т.е. их поведение синхронизировано с системой. В конфуцианском толковании – это „вэнь”598 – люди, чьи нравственные обязанности, поскольку они материализуются в ритуале, становятся делом воспитания, образования, культуры. Третью категорию индивидов составляют субпассионарии – индивиды, склонные к паразитизму, и/или „асоциальные” личности с ущербными, порочными и/или преступными наклонностями. К ним относятся симулякры, „змееловы” и другие балластные элементы системы. Мерой пассионарности этноса является удельный вес пассионариев в социуме. Методология этногенеза выделяет шесть уровней пассионарности и два субпассионарности. Все они отображёны в таблице IV.

В равновесных условиях доля пассионариев мала, а вероятность их отклонения от среднего уровня минимальна. Второй основополагающий постулат концепции Л.Н. Гумилева – этногенез. Под этим термином понимается процесс зарождения этнической общности, которая является результатом взаимодействия пассионарных личностей, появившихся в результате „пасионарного толчка”. Гумилев идентифицировал около десятка таких событий, которые произошли на территории Старого Света.

ТАБЛИЦА IV. Уровни пассионарности в определении Л.Н. Гумилёва

Согласно гипотезе Л.Н. Гумилёва, эволюция каждого этноса проходит шесть стадий. С их характеристиками и описанием, в принципе, можно согласиться. При этом следует признать, что предложенные рубежи фаз и их длительность малообоснованны. Вследствие „предвзятости подтверждения” они привязаны к неким абсолютным временным интервалам и игнорируют естественные циклы599. Потому что более логично соотносить историю этноса с естественными временными периодами: демографическими и хозяйственными циклами, а также возможностью преобразования в точке бифуркации. На эту особенность обратил внимание Л.Н. Гумилёв. Он отметил, что пассионарные толчки происходят „на границах ландшафтных регионов и в зонах этнических контактов, где неизбежна интенсивная метисизация”, то есть информационное многообразие, способствующее формированию парадигмы предназначения, но соответствующей коррекции в своей концепции не сделал.

На диаграме 2 отражены основные этапы этногенеза, в представлении Л.Н. Гумилёва. Построение динамики этноса, отображённой на ней, строилось на трёх критериях600:

– количество субэтносов по сравнению с исходным состоянием отражает усложнение (упрощение) этнической системы. Вывод о том, что рост разнообразия и сложности системы отражает повышение количества энергии в ней, а упрощение системы связано со спадом пассионарности, соответствует кибернетическому закону о необходимости разнообразия.

– пассионарные типы определяются путем исторических оценок этносов в разные эпохи. В частности, акматическая фаза характеризуется частым упоминанием в источниках ярких, жертвенных личностей, а обскурация – наличием субпассионариев, создающих хаос. Поскольку помимо архетипа присутствуют деятели различных уровней пассионарности, выводы выглядит несколько субъективно, но, повидимому, качественно отражают ситуацию.

– частота событий этнической истории отражает пассионарность этноса. Под событием понимается разрыв этнической системной связи, т.е. столкновения двух и более субэтносов.

Диаграмма 2. Уровни пассионарности и динамика этноса

Пунктирной кривой в нижней части рисунка отмечен качественный ход изменения плотности субпассионариев в этносе.

Будучи не в состоянии объяснить первопричину пассионарного толчка, Л.Н. Гумилёв выдвинул гипотезу, назвав их „мутацией, имеющей космическое происхождение”601, которая действует на окружающих наподобие электрической индукции. Образовавшаяся вследствие пассионарного толчка группа социально активных людей образует консорцию пассионариев, которая „индуцирует” своё окружение. В процессе своего развития она проходит через ряд последовательных фаз от резкого возрастания до начального уровня. Детали предлагаемого механизма основаны на явлениях, неизвестных или противоречащих науке, поэтому следует искать более рациональное объяснение явления пассионарности.

Другая версия связывает рост пассионарности с климатическими изменениями, ведущими к смене хозяйственного уклада. Согласно этой гипотезе, пассионарии, как наделённые энергией люди, быстрее приспосабливались к новым условиям хозяйствования, что позволяло им создавать этнию на обломках старой. Рассказы о Великом Потопе, Содоме и Гоморре, изучение январских изотерм и их влияние на урожайность подкрепляют эту версию, но не учитывают военный и демографический факторы, влияющие на изменение экономического базиса социума.

Фактор опасности влияет на изменение хозяйственного механизма безотносительно к природным явлениям. Например, у кочевников Великой Степи существует два способа кочевания – куренной и аильный. Первый, менее производителен, поскольку требует постоянных перекочёвок и больших трудозатрат, но с военной точки зрения более безопасен. На протяжении нескольких тысячелетий эти способы кочевания периодически сменяли друг друга, причём их выбор зависел от степени военной опасности. Известно, что при джуте или засухе куренное кочевание невозможно в принципе. Это значит, что значит, что независимо от числа пассионариев кочевники неспособны к военной экспансии.

Тезис о том, что военный конфликт или другая опасность увеличивают внутреннюю сплоченность общества602 не подлежит сомнению. Конфликт слабой интенсивности определяет границы и усиливает самосознание членов социума. В зависимости от исхода открытое столкновение приводит общественную систему к гибели или увеличивает ее внутреннюю сплоченность. Важнейшим фактором, определяющим результат, является целостность общества накануне решающего столкновения, т.е. его хрупкость. При её определённом уровне внешнее воздействие приводит к распаду системы. Если этот порог не пройден, то общество выходит из конфликта более сплочённым и сильным за счёт увеличения пассионарности.

Иной вариант возникновения этносов наблюдается у горцев, жителей пустыни603 и Дальнего Севера604. Как правило, они представляют собой несколько волн беженцев, вытесненных с равнин их более удачливыми соперниками605. Потеряв прежние социальные и этнические связи, они формируют новые этнии, начиная свой путь развития заново. Хотя некоторые из этносов добиваются значительных успехов и создают империи606, большинство консервируется, приспосабливаясь к условию ограниченного ресурса. Предполагается, что демографический рост при ограниченных природных ресурсах также может статьпричиной возникновения этноса. В этом плане наиболее иллюстративные примеры можно обнаружить в истории переселений морских607 и северных народов. Они были вынуждены перемещаться в поисках новых, неосвоенных ресурсов, заселяя необжитые земли. Военная составляющая у них появляется только в том, случае, если найденные ими земли заселены чужаками. Однако, даже в этом случае в основе их взаимоотношений лежит реципрокация, а не редистрибуция, ведущая к образованию государства.