полная версия

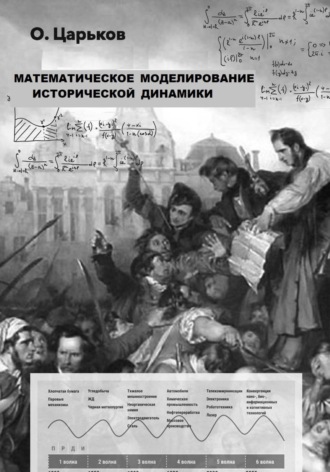

полная версияМатематическое моделирование исторической динамики

Рис. 6 иллюстрирует поведение соперников, стремящихся к обладанию неделимым или уникальным ресурсом488: победе на поле боя или выборах в одномандатном округе. В случае столкновения двух вождей или кланов это означает, что любая из их побед временна, поскольку победа каждого из соперников приводит к сплочению оппозиции против него. Подобное политическое явление присуще многим этниям, где существуют две параллельные линии наследования. Из уравнения (9) следует, что в борьбе за ресурс на каждом конкретном этапе соперники не проигрывают только при наличии двух противников и получают выгоду только при наличии одного. В случае участия в споре четырёх и более соперников некоторые из них гарантировано получают убытки и исключаются из дальнейшей процедуры, что автоматически приводит к изменению параметров модели, т.е. катастрофе.

Рис. 6. Соперничество за обладание неделимым ресурсом

Осознание перспективы проигрыша одним из соперников может спровоцировать его блок V подсистемы управления на нарушение правила III, т.е. отказаться от рационального поведения «ради выживания». В этом случае любая стратегия, обеспечивающая его успех, оправдывается победой независимо от затрат. Однако, он сможет участвовать в дальнейшем соперничестве только при условии, что его затраты не превысят выигрыш. В противном случае сегодняшний победитель согласно правилу VII не сможет соперничать впредь и, «вылетев» из системы приведёт её к катастрофе.

Другим вариантом поведения аутсайдера является нарушение правила VIII. Несмотря на то, что сговор нескольких соперников формально нарушает установленные ограничения, создание коалиции следует рассматривать как единого субъекта. Его появление меняет параметры модели, уменьшая количество соперников, и меняет точку равновесия. Следовательно, отход от правил лишает «нарушителей» свободы выбора и превращает их в объекты управления со стороны более приспособленных соперников. Изучаемая модель иллюстрирует процесс, в ходе которого возникают предпосылки для формирования верховной власти, которое поглощает «аутсайдера» и вступает в соглашение с более слабым партнёром, устанавливаю диархию489.

§25. ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ

„Приобретающий власть, теряет себя; не умножающий знания, теряет и то что знал”(Гиллель Вавилонянин)

Борьба за ресурс становится бесперспективной для тех из соперников, которые не обладают необходимыми характеристиками престижа и выгоды. В некоторых случаях, когда , это очевидно сразу, но в других случаях, например, при , нет. Определим условия, когда участие в борьбе за ресурс имеет шанс на успех. Сопоставив результат (11) с функцией изменения совокупных стратегий , получаем, что её область определения существует только в том случае, когда . Отсюда мы получаем два неравенства, которые определяют необходимое условие достижения устойчивости:

Следует обратить внимание на то, что с возрастанием количества соперников область их стратегий линейно расширяется, создавая новые возможности для соперничества.

Отсюда мы получаем состояние равновесия при условии, что 2 ≤.n ≤3.

. Откуда следует, что

(12).

Проанализируем поведение каждого из соперников в отдельности. Предположим, что каждый из них имеет информацию о действиях своих соперниках на предыдущем этапе. В этом случае стратегия может быть описана, как:

Условие VI определяет предел выгоды для каждого из соперников:

Отсюда имеем

и

Таким образом, поведение соперников, всегда поступающих рационально, описывается итерационной процедурой:

(13)

При этом множество инвариантно относительно процедуры (10). Отсюда для достижения точки равновесия сопернику i следует использовать стратегию независимо от действий конкурентов:

(14)

Равновесие стратегий означает, что. Решая систему уравнений (7*), получаем два состояния равновесия:

, и (15)

Поскольку, тривиальное состояние равновесия неустойчиво. Следовательно, единственной приемлемой стратегией для соперника i является стратегия: (14*)

Просуммировав значения стратегий в точке равновесия для всех соперникам , получаем:

Итерационные процедуры (7) и (13) имеют единственное одно и то же нетривиальное состояние равновесия раздела ресурса. В этом случае выигрыш i в состоянии будет максимален и равен:

(16)

Агрегированный показатель , связывает институциональный престиж и выгоду и является ключевой характеристикой, определяющей поведение соперников.

Из (16) следует, что область равновесия определяется числом конкурентов и определяется из неравенства , т.е. . В случае, когда соперничают три субъекта, условие (12) приобретает форму системы неравенств , которые не выполняется ни для одного из соперников. Это неравенство определяет верхнюю границу, при которой возможно соперничество:

при наличии трёх и более участников система не достигает состояния равновесия, а при оно остаётся неустойчивым. По мере роста итераций количество старых соперников будет уменьшаться, пока не останутся двое.

В случае дуополии/дуумвирата поведение обоих соперников будет определяться следующими уравнениями:

Соперничество возникает в случае, если . Это значит, что параметры конкурентов должны отвечать неравенствам:. Отсюда получаем, что равноправное соперничествовозможно тогда ти только тогда, когда . Отсюда следует необходимое и достаточное условием равновесия обеих стратегий:

(17)

Из (17) следует, что в рамках предложенной модели раздел ресурса между соперниками неизбежен поскольку, используя стратегии из множества, они всегда достигают точки равновесия после некоторого числа итераций. Рис. 7 иллюстрирует этот плавный переход системы из одного состояния в другое. Это вовсе не означает, что катастрофы не произошло. Просто параметры старого равновесного раздела ресурса между двумя соперниками удовлетворяют необходимым и достаточным условиям состояния равновесия нового. В данном случае имеет место управляемый процесс, который поддаётся детерминированной стратегии.

Рис.7. Достижение равновесия при диархии

Конкретное значение состояния равновесия в случае диархии/дуумвирата можно найти, решив систему уравнений:

.

Отсюда имеем два состояния равновесия:

и .

Поскольку , получаем, что и ,то,.

Теперь определим условия локальной асимптотической стабильности для нетривиального состояния равновесия. Его необходимым и достаточным условием является расположение собственных значений матрицы Якоби490 в состоянии равновесияитерационной процедуры (16) внутри круга единичного радиуса491. Для случая получаем:

.

Из (11) следует, что и или . Разрешив это неравенство, мы получаем необходимое и достаточное условие локальной стабильности вокруг состояния равновесия в точке:

492 (18).

Неравенство иллюстрируют рис. 8 и 9, на которых отображены действия соперников с параметрами, удовлетворяющими неравенству.

.

Рис. 8. Гибель второго соперника

Рис. 8 иллюстрирует, как вследствие неудачных начальных условий один из соперников оказался побеждён своим противником. Таким образом, наблюдается полное разрушение системы, которая вышла из состояния равновесия, и перестала существовать вследствие того, что даже при соблюдении необходимых условий устойчивости система пошла вразнос и остался единственный претендент на ресурс.

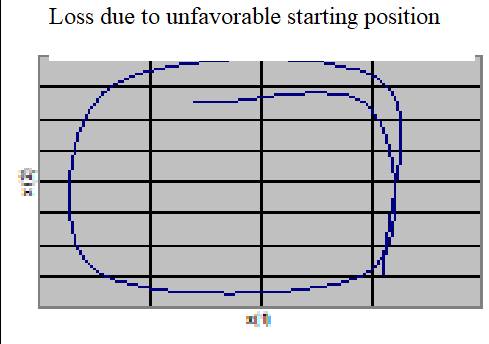

Рис.9 иллюстрирует ситуацию, когда соперничество продолжается, но достичь равновесия не может. Она возникла вследствие того, что оба соперника в начале процесса оказались в невыгодных условиях. В результате начался процесс, который вынудил обоих соперников бегать по кругу, не попадая в область локального равновесия. Выйдя на предельный цикл, они оказались заложниками своих первоначальных ошибок.

Квазициклическая траектория при локальном равновесии

x(2)

Рис. 9. Периодический цикл при локальном равновесии

Анализ траекторий на рис. 8 и 9 показывает, что регулирование будет эффективным только тогда, когда равновесие устойчиво и в некоторой окрестности вокруг него. Во всех остальных случаях оно является многовариантным даже при наличии двух соперников, параметры которых отвечают необходимым условиям стабильности равновесия. Одним из способов для безоговорочной победы для каждого соперников является изменение функции выгоды, т.е. сознательное разрушение системы, а другим – изменение параметров α и g так, чтобы уничтожить соперника. Такое превосходство одного из соперников, т.е. случай, когда неравенство (17) не выполняется, также приводит к разрушению системы и установлению монополии, т.е. единоличной власти.

Для более общего случая, в котором на ресурс S претендует n соперников, состояние равновесия означает, что . Из (14) имеем два состояния равновесия. Поскольку , тривиальное состояние равновесия неустойчиво. Следовательно, единственной приемлемой стратегией для субъекта i является стратегия. Анализируя условия устойчивости для n соперников, получаем, что размер области локальной стабильности вокруг состояния равновесия рынка в точке обратно пропорционален квадрату числа претендентов на ресурс.

Изменение количества соперников493 и их параметров494 приводит к появлению нового нетривиальное состояние равновесия . Переход системы из в аналогичен итерационной процедуре (13) с новыми значениями параметров и числа соперников. Можно показать, что при изменении числа соперников менее чем вдвое, будет располагаться вблизи от. В этом случае соперничество продолжится. Оно будет состоять в исключении субъектов, чьи характеристики не будут отвечать необходимому и достаточному условию локальной стабильности вокруг нового состояния равновесия .

В случае появления нового соперника или выбытия одновременно большого числа соперников m характеристики системы могут сильно измениться. При этом должно выполняться неравенство

m ≤ n, m,n (19)

Таким образом, может оказаться так, что асимптотическая устойчивость части субъектов окажется недостижимой роскошью, ибо они окажуться вдали от нового значения . Они будут неуклонно вытесняться из борьбы за ресурс, пока их не останется только двое или трое. Разрешив неравенство (19), получаем только два значения m, при которых новое состояние равновесия будет неустойчивым: . При m=n-1 остаётся только один соперник, и система переходит в новое качество. В случае m=n-2 система превращается в диархию, где выполняются ограничения (17) и (18), определяющие её дальнейшую судьбу. Любопытно, что неустойчивость возникает даже в случае, когда n=3. Таким образом, состояние равновесия по мере выбытия соперников будет «дрейфовать» к значению вплоть до момента до тех пор, пока не остануться только три соперника. Вытеснение одного из членов образовавшегося триумвирата приведёт к новому витку соперничества495. В случае, если субъекты отвечают требованиям ограничения (17), возникает паритетный раздел ресурса. Это явление известно в истории в форме института соправительства – диархии496.

Свяжем суммарные стратегии в точке равновесия с – внешним воздействием на соперника в геополитической модели Коллинза, рассмотренной в §23. Для случая имеем, что

, где (20).

Из (6) следует, что в условиях равновесия при равномерно распределённом ресурсе неравенство: всегда справедливо при

Сопоставив данный результат с условиями (17) и (18), можно заключить, что интенсивность распределения ресурса в пространстве (например, растянутость коммуникаций) определяет устойчивость стратегий соперников. При небольших отличиях между ними он может оказаться существенным фактором в геополитическом соперничестве. По мере увеличения плотности распределения ресурса географический фактор приобретает всё большее значение, поскольку с его расширением системы ресурсы возрастают медленнее, чем сокращаются в случае её сужения. Это связано с тем, что освоение ресурсов захваченной территории требует сил, ресурсов и времени на захват территории, в то время как её утеря отражается на падении доходности почти мгновенно. Данный вывод подтверждает I принцип Коллинза и является полезным результатом при оценке безопасности системы.

§26. ГЕНЕЗИС ВЛАСТИ

„…Из полустёртых черт сквозит надменный пламень, Желанье заставлять весь мир себе служить…”(Шелли, Озимандия)

Политическая надстройка является видимой частью подсистемы управления этносом. Её блоки, обеспечивающие оперативную деятельность системы «здесь и сейчас», осуществляют самоорганизацию общества и в большинстве случаев даже не являются частью государственного аппарата. В частности, Блок I обеспечивает функционирование системы, т.е. производство общественного продукта, и представлен многочисленными и разнообразными иерархиями труда. Блок II отвечающий за информационный обмен и представляет собой обмен и накопление информации и знаний. Собственно оперативное руководство (блок III) является формой осуществления обратной связи и определяет тип экономической интеграции социума. Она имеет два уровня. На первом из них находятся элементы управления, которые распределяют ресурсы и определяют правила, права и обязанности подсистем I и II. Их степень вовлечённости в государственный механизм определяется господствующим видом экономической интеграции.

Элементы второго уровня оперативного руководства коммуницируют с блоками IV и V. Первый из них генерирует ответ на воздействия внешней среды, а второй. определяет её реакцию на воздействие внешней среды. Эти блоки представляют собой собственно власть, главной задачей которой является обеспечение жизнеспособности, а сопряжёнными целями – рост численности коллектива и формирование запасов. Последовательное решение этих задач представляет собой процесс управления в конкретном этносе, а эти параметры являются основными качественными характеристиками. Итак, особенности видов деятельности в иерархии труда характеризуют необходимый уровень удовлетворения социальных потребностей и устанавливают нижний предел удовлетворения потребностей для каждого из уровней иерархии труда.

Принципиальным вопросом для определения способа управления социумом является принцип распределения ресурсов между производителями и продуктов среди потребителей. Именно по этой причине при преобладании реципрокации господствует «первобытный коммунизм», где все члены сообщества равноправны, поскольку одинаково ценны для него. Это свойство является характерной чертой горизонтальных структур, состоящих из множества равноправных субъектов. Вместе с тем, в отдельных случаях престиж497 одних индивидов может влиять на мнение коллектива. Из этого, казалось, незначительного факта, вырастает право немногих распоряжаться прибавочным продуктом от имени всего общества. Его носители составляют отдельные сообщества, именуемые элитами.

В конце IV и начале III третьего тысячелетия имущественное расслоение внутри сообществ Передней Азии зашло достаточно далеко. Расщепление общества выразилось в противопоставлении жилым кварталам храмов и дворцов. Если в поселениях раннего периода стены защищали их жителей от набегов извне, то теперь они разделяют врагов внутри одной общины. Их строительство498 является признанием того, что „это общество запуталось в неразрешимом противоречии самим с собой”499. На особеность социально-экономической структуры первых государств указывают остатки величественных храмов, являвшихся их центрами. Они разновременно появились на всех материках, континентах и субконтинентах500 за исключением Австралии501.

Причиной возникновения первых теократий явились экологические катаклизмы, в основном, естественного502 происхождения. Их регулярное повторение позволило жреческой верхушке, игравшей на верованиях своих соплеменников, постепенно узурпировать власть. Причиной этому являлись два вида конфликтов, назревавших внутри иерархий труда. Их причиной является социальная леность. В первом случае, успешное решение вопросов удовлетворения низших потребностей в питании и безопасности вызывало снижение производительности работников503 при освоении ресурсов и/или сокращения труда при расширении504 производственной базы. Второй вариант конфликта внутри иерархии труда заключался в переизбытке изначально накопленных запасов, что вызвало сомнения в целесообразности новых трудозатрат. Вариантов конфликтных ситуаций могло быть достаточно много, но все они упираются в проблему публичного обоснования продолжения (нужного или ненужного) труда и объема накопленных общих запасов. Решение этой задачи сфокусировалось на усилении идеологического давления на нижние уровни иерархии труда через культивацию вынужденной беспощности и установление освящённых божественной властью норм правил или законов.

Археологические находки предметов искусства и сохранившиеся мифы позволяют идентифицировать правовые нормы, регулировавшие отношения в первых древнейших государствах. Будучи первосвященниками культа, цари-жрецы505 с каждым новым поколением возвышаются над обществом, которое его персонифицировала как защитника от всех бед и источник плодородия. Благодаря новой организации общества, теократии постепенно расширяли влияние на окружающие области506, распространяя на них свою версию «цивилизации». Их историческая роль объясняется не биологическими особенностями или пассионарностью той или иной этнии507, а результатом более высокого уровня их развития в области технологии и культуры.

В момент своего зарождения иерархия труда обеспечивала совместный и не конфликтный труд людей в наиболее благоприятном ареале ойкумены. Представления о необходимости власти и государстве, как таковом, появилось значительно позже в связи с сосуществованием иерархий труда и конфликтами между ними – взаимной агрессией. Развитая иерархия труда уже содержит в себе зародыш триады власти508, которая заключается в использовании:

– материальных стимулов (управление и/или контроль производством, обмен и распределение ресурсов, материальных благ и услуг),

– использование моральных норм и символов (идеология и солидарность),

– использование властных структур (взаимность, принуждение, отбор)509.

Организация производства является первичной и историческим источником для остальных элементов триады. Второй столп власти представляет собой объединение интересов индивидов на основе концентрированных знаний специалистов, поддержание внутреннего мира за счёт компромисса и/или насилия. Его можно рассматривать трояко: как признание знаний, интеллекта и опыта, реципрокативность совместной деятельности и специфическую сакральную функцию, что в совокупности означало единство и/или солидарность.

Установление верховной власти и её легитимация510 обусловлены тем, что развитая иерархия труда для сохранения своей жизнеспособности стремится предотвратить соперничество за ресурс, изначально присущее своим элементам. Именно он511 „определяет отношения по ее поводу с внешними сообществами как государственные”. Для этой цели подсистема управления иерархии труда интегрирует в систему ресурс как целостность, инициируя сотрудничество и дальнейший рост разделения труда. Появление же единственного лидера представляет собой результат конкуренции, описываемый моделью §22 и результатами её анализа.

Перманентное функционирование иерархии труда вызывает мотивационные изменения, как у руководителей, так и их подданных. Необходимость удовлетворения базовых потребностей инициирует генерацию технических и организационных решений в целях повышения функциональности иерархии труда и сбор информации для этого процесса. Многократно повторяемый цикл управления приводит к тому, что в иерархии постепенно выделяется уровень управления, которое становится отдельной профессией, фиксируя очередное общественное разделение труда. Её представители находятся в более выгодном положении по сравнению со своими соплеменниками, поскольку его потребность в самореализации обеспечивается на более высоком уровне. Через определённое время у него возникает установка, а затем появляются потребности творчества на достижение или преодоление. Они развиваются и превращаются в метопотребность обладания властью. Её достижение происходит в форме стремления сохранить достигнутый уровень уважения и желании закрепить характер своей управленческой деятельности как основной, порождая социальную потребность в легитимации.

Память о том, что правитель был таким же как все и отражено во множестве ритуалов и традиций, сохранившихся в исторических документах или отражённых в обыденности. Например, праздник «первой борозды», когда глава сообщества

проводил первую борозду и бросает первое семя в нее, отражён в современных обычаях закладки первого камня фундамента нового предприятия, завершения строительства жилого дома, разбивки парка, спуска корабля. Служитель православной церкви, окропляющий свою паству святой водой, повторяет ритуалы стародавних жрецов.

Мотивация основной части населения также изменяется. У большей части её представителей формируется установка на подчинение, которое изначально носило добровольный характер. В своей крайней форме оно означает постепенную утрату навыков принимать собственные решения, как индивидуальные, так и коллективные. В резудьтате постоянной практики исполнения распоряжений главы общины при малом количестве самостоятельных решений у членов сообщества появляется синдром вынужденной беспомощности.

Эпидемиологическая концепция контактного распределения является хорошей иллюстрацией причин распространения теократического правления. Её принцип состоит в том, что вероятность заражения одного индивида другим находится в зависимости от разделяющего их расстояния. Контактное распределение, как интенсивность социального взаимодействия между двумя людьми, находящимися в различных точках социального пространства, имеет аналог в контексте религиозного обращения. Если его понимать, как вероятность распространения символа веры от одного индивида к другому. Такая формулировка позволяет моделировать ряд сложных эффектов, включая разнородное пространство (например, горы и другие преграды) и анизотропию (широкое контактное распределение, характерное для высокопоставленных персон). Известное приложение этой модели в социальных науках – исследование расселения неолитических земледельцев в Европе512.

Внешняя экспансия и внутренние противоречия, неразвитость коммуникаций ограничивали возможности реального управления царей-жрецов, вынужденных полагаться не столько на свой духовный авторитет первосвященника, сколько на силу. Важным инструментом в их руках оказались воинские союзы, со временем трансформировавшиеся в «дружину храма». Руководство ею становилось важным рычагом власти, вследствие чего титул военного предводителя стал не менее важным, чем первосвященника. Другим элементом власти стало распределение ресурсов. Нуждаясь в средствах учёта и контроля, он инициировал появление первой письменности, которая, в свою очередь, стала причиной формирования примитивной бюрократии. По мере концентрации ресурсов её фактический руководитель обретал не меньшее влияние, чем царь-жрец или глава войска513.

Типичным историческим примером является эволюция должности верховного правителя в королевстве Тонга. Около 950 года на этом полинезийском архипелаге возникла теократия, возглавлявшаяся царём-жрецом, носившим титул туи-тонга. В XII веке он подчинил своей власти окрестные архипелаги, создав морскую империю. В 1470 году 24-й туи-тонга был вынужден уступить власть своему брату, который получил титул туи-хаа514, но сохранил за собой титул. В середине XVII века при шестом туи-хаа была введена должность туи-канокуполу515, который два века спустя объявил себя королём Георгом Тупоу, ликвидировав при помощи протестантских миссионеров теократию и вместе с ней „конкурирующие” должности. Как подтверждают источники, возникновение каждого из постов было обусловлено кризисом власти516, вследствие чего принималось компромиссное решение с делегацией властных прав и полномочий носителю новой должности.

Причиной сохранения института первосвященника является принципиальная необходимость в поддержании сакральной традиции, обосновывавшей необходимость власти. Она прослеживается на протяжении многих тысячелетий и существует до сих пор в некоторых странах517 и даже субцивилизациях518. Его гибель в ряде случаев приводит к ликвидации определённых социальных структур и сообществ, а также вызывает кризис в определённой части общества. В условиях современного информационного общества аналог сакральной функции принимает форму „культа личности”.

Альтернативный механизм возникновения государственности, именуемый „теорией принуждения”, изложен в концепции Р.Л. Карнейро519. Она подвергает заслуженной критике концепцию „Общественного договора”520 и другие «волюнтаристские» теории и абсолютизирует роль насилия в формировании системы власти. В условиях средовой ограниченности и земледельческой специфики общества данное явление безусловно имеет место, однако не является абсолютом. При определённых условиях521 протогосударство может возникнуть и существовать на протяжении веков без аппарата насилия, как это произошло, например, в Исландии в Х веке, некоторых античных полисах и других компактных в математическом понимании общностях522, обладающих достаточными ресурсами для саморазвития. Выше было показано, что подобные системы вследствие нарастания внутренней энтропии быстро распадаются или поддаются насильственной синхронизации. „Неочевидный социологический результат”523 заключается в том, что, если бы люди действовали исключительно на рациональной основе, они никогда бы не смогли сформировать функциональное общество.