полная версия

полная версияАвиация России и санкции

Российское воздушное пространство – такой же естественный природный ресурс, как иные естественные природные ресурсы (лес, нефть, газ, уголь и др.)421, и его грамотное использование может дать не меньший экономический эффект. При формировании проектов, направленных на монетизацию ресурсного потенциала российского воздушного пространства, необходимо учитывать, что Россия крайне неоднородна (рисунок 4.20).

Рисунок 4.20

Например, в московской агломерации плотность населения и концентрация объектов критической инфраструктуры превосходят среднеевропейские значения. Досанкционная интенсивность полётов в Московском авиаузле в 12 раз превышала среднероссийский уровень и соответствовала среднеевропейским показателям. Сочетание перечисленных факторов требует предельно консервативного управления рисками, что делает любые авиационные и даже организационные эксперименты высокорискованными.

Регионы Центральной и Южной России при низкой интенсивности полётов отличаются относительно высокой плотностью населения и концентрацией объектов критической инфраструктуры. При этом в Центральной и Южной России хорошо развита наземная транспортная инфраструктура. Это сказывается на особенностях спроса на авиационные перевозки и авиаработы. Так, большая часть перелётов из этих регионов в досанкционный период осуществлялась на международных и межрегиональных маршрутах, а авиационные работы сводились преимущественно к химической обработке полей и мониторингу в интересах кадастрирования и налогообложения. Таким образом, в Центральной и Южной России отсутствует внятная прикладная задача, которую должны решать инновационные летательные аппараты, а риски авиационных экспериментов, наоборот, очень существенны.

Напротив, проведение испытаний с одновременным решением прикладных задач, связанных с доставкой товаров в районы Крайнего Севера, Дальнего Востока, Сибири и выполнением авиаработ, позволит одновременно обеспечить и безопасность лётных экспериментов, и их низкую стоимость, и решение социально-экономических задач развития территорий. В условиях значительного объёма неудовлетворённого платёжеспособного спроса на авиационные перевозки и авиационные работы, совмещение испытаниями авиатехники и решением прикладных задач позволило бы удовлетворить спрос на производство тысяч летательных аппаратов и сотен объектов наземной инфраструктуры с подготовкой десятков тысяч работников. Это помогло бы задействовать потенциал уникальных школ авиастроения, конструкторских бюро, проектных организаций, предприятий авиационной системы, квалифицированных конструкторов, авиаинженеров, лётчиков, специалистов по управлению воздушным движением и т.д. в интересах развития местных воздушных линий, электронной торговли, социальных сервисов и туризма. По мере подтверждения надёжности летательных аппаратов они могут быть допущены для перевозки пассажиров.

Специфика функционирования авиационных систем предполагает результативность только тех проектов, коммерческое продвижение которых основывается на гарантированном сбыте созданных продуктов на внутренний или контролируемый рынок и лишь последующих поставках на неконтролируемые рынки. Упрощённо говоря, если мы сами не будем покупать нашу технику… её никто не будет покупать422. Согласно решениям высшего политического руководства, «Россия должна стать ключевым логистическим, транспортным узлом планеты… уже сегодня закладывать в проекты решения, которые позволят совместить инфраструктуру с беспилотным транспортом, цифровой морской и воздушной навигацией, с помощью искусственного интеллекта организовать логистику»423. Огромный внутренний неудовлетворённый платёжеспособный спрос на местные и региональные авиаперевозки и авиаработы, при снятии административных барьеров, может обеспечить заказ на тысячи воздушных судов, сотни объектов наземной инфраструктуры и десятки тысяч лётчиков и иных специалистов авиационного персонала.

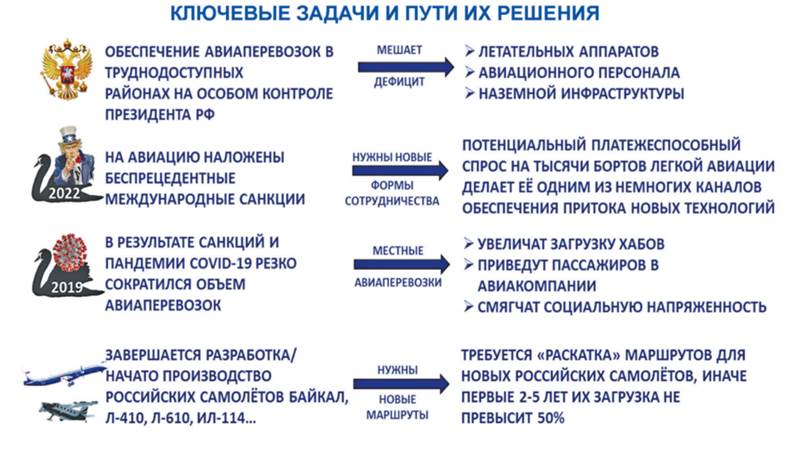

Высшим политическим руководством страны последовательно ставится задача обеспечения авиаперевозок в труднодоступноступных районах. В условиях ужесточения международных санкций стабильный спрос на разработку, производство и эксплуатацию большого количества авиационной техники становится одним из немногих системных факторов, позволяющих обеспечить приток новых материалов, конструкций и технологий, а также кадров с внутреннего и международного рынков. Развитие лёгкой авиации также может обеспечить поддержание спроса на перевозки тяжёлой авиацией за счёт увеличения мобильности населения. Кроме того, учитывая длительные сроки в 3–5 лет, которые требуются для «раскатки» маршрутов для новых российских самолётов (Байкал, Л-410, Л-610, Ил-114, МС-21 и др.), развитие перевозок лёгкой авиацией позволит сформировать и «раскатать» перспективную маршрутную сеть для новых воздушных судов различной пассажировместимости (рисунок 4.21).

По оценкам Министерства энергетики РФ, в России около 100 000 северных территорий и небольших изолированных поселений. Экономическое благополучие России существенно зависит от освоения обширных, но малонаселённых и труднодоступных территорий Крайнего Севера с суровыми климатическими условиями. На этих территориях проживает только 8% населения страны, но добывается 76% российской нефти, 93% природного газа, 95% угля, 95% золота, 100% алмазов, 100% икры лососёвых, а также много других полезных ресурсов. Вклад этих территорий в формирование доходов бюджетной системы превышает половину, а их доля в формировании экспортных поступлений близка к 70%424. Ввиду отдалённости, труднодоступности этих территорий, а также из-за практически полного отсутствия наземной транспортной инфраструктуры транспортная подвижность проживающего там населения крайне низка.

Рисунок 4.21

При этом структура спроса такова, что даже при использовании малых воздушных судов (9–19 мест) заполняемость кресел будет низкой и все рейсы придётся дотировать. Повышение доступности услуг воздушного транспорта нынешнего уровня, составляющего 20–30% населения, до уровня развитых стран мира, т.е. 85–90%, требует, с учётом реальной и прогнозируемой социально-экономической ситуации, радикального— в два-три раза— сокращения себестоимости авиаперевозок. Такое сокращение недостижимо на основе известных технологий425, и проблема может быть решена только внедрением инновационной техники, инфраструктуры и методов организации воздушного движения.

Таким образом, одной из лучших стратегий монетизации ресурсного потенциала российского воздушного флота является создание и развитие в регионах с низкой плотностью населения мирового центра испытаний инновационной авиатехники, передовой наземной инфраструктуры, а также новых технологий автоматизированного и даже автоматической организации воздушного движения. Для этого потребуется обеспечить сочетание растущего рынка пилотируемых и беспилотных воздушных судов с возможностью их испытаний и опытной эксплуатации, с применением принципиально новых технологий обеспечения аэромобильности. Природно-географические, экономические и демографические особенности России сформировали лучшие в мире условия для опытно-экспериментальной отработки системы совместного использования воздушного пространства пилотируемой и беспилотной авиацией:

–низкая плотность населения в регионах Крайнего Севера позволяет безопасно проводить авиационные эксперименты всех типов;

–наличие глобальной прикладной задачи доставки товаров в 30 000 удалённых населённых пунктов с выраженным платёжеспособным спросом и многообразные мониторинговые задачи позволят минимизировать стоимость лётных экспериментов, вплоть до их полной самоокупаемости;

–существующий научно-технический потенциал оборонной промышленности позволяет решить весь спектр задач по формированию принципиально новой системы управления воздушным движением, интегрированной с системой управления воздушными судами.

Таким образом, в ближайшие несколько лет Россия будет иметь абсолютное преимущество перед странами ЕС и США в части разработки и испытаний принципиально новой системы автоматизированного, а затем и автоматического управления воздушными судами и воздушным движением. Это позволит обеспечить абсолютное лидерство страны в части установления стандартов, а также в части разработки и производства соответствующего оборудования и программного обеспечения. Текущие конкурентные преимущества России:

–значительность малонаселённых территорий позволяет массово нарабатывать практику применения новой пилотируемой и беспилотной техники отечественного и иностранного производства, внедрять инновационную наземную инфраструктуру;

–излишек производственных площадей предприятий авиастроения позволяет организовать локализацию иностранных и развитие отечественных технологий производства авиатехники;

–многолетнее недоинвестирование лёгкой авиации, инфраструктуры местных авиаперевозок и дефицит авиационного персонала, обусловленные экстремально жёстким регулированием, сформировали, в случае снятия административных барьеров, исключительные условия для привлечения инвестиций в эти сферы;

–низкий уровень электронной торговли и завышенная стоимость товаров в труднодоступных районах обеспечили значительный потенциал для авиационной доставки товаров;

–реализация проектов цифровой трансформации требует развития современной транспортной и информационной инфраструктуры.

В условиях динамичного развития беспилотных технологий и удешевления летательных аппаратов происходит динамичное повышение интенсивности воздушного движения как между населёнными пунктами, так и непосредственно над ними. Развиваются тысячи стартапов, направленных на развитие роботизированных авиационных перевозок и авиационных работ. Экономически и технологически необходимой становится интеграция дистанционно пилотируемых воздушных судов в несегрегированное воздушное пространство.

Резкое повышение интенсивности использования воздушного пространства кардинальным образом меняет требования к организации сбора, обработки и передачи информации, связанной с управлением воздушным движением. Так, в соответствии с решениями XIII аэронавигационной конференции ИКАО426, необходимо обеспечить переход от двусторонней и многосторонней технологии обмена информацией к сетевой технологии, когда обеспечивается полная ситуационная осведомлённость всех заинтересованных сторон (в пределах установленных ограничений) При решении этой задачи критическое значение приобретает точность и достоверность:

–определения местоположения пилотируемых воздушных судов (далее— ПВС) и беспилотных воздушных судов (далее – БВС);

–передачи информации внешнему экипажу БВС, органам ОрВД и другими пользователям.

Вплоть до 2000-х годов мировые системы позиционирования, навигации и времени (PNT) имели мощную наземную инфраструктуру, которая в период с 1995 г. (начало работы GPS) по 2010 г. (прекращение обслуживания системы Loran-C и её аналогов, за исключением российского и китайского), замещалась системой спутниковой навигации (GNSS). По мере эксплуатации систем спутниковой навигации стали очевидными её системные недостатки, в частности слабая устойчивость к:

–естественным и преднамеренным радиочастотным помехам (глушению);

–спуфингу (подмене сигнала);

–программно-аппаратным сбоям.

Кроме того, усиливается угроза разрушения спутников космическим мусором, а также их преднамеренного поражения в ходе военных действий. Все это не позволяет ориентироваться на спутниковую навигацию как на единственную систему координатно-временного обеспечения. В этой связи с 2018 г. по 2021 гг. в США на законодательном уровне427 принято решение о необходимости обеспечения гарантированной отказоустойчивости на основе сочетания:

–глобальной спутниковой навигационной системы;

–наземной навигационной системы «eLoran (enhanced Loran).

По заказу Правительства США ведётся серия НИОКР428, направленная на формирование единой национальной системы позиционирования, навигации и времени.

Одновременно развивается автоматизация системы управления воздушным движением. В частности, в США прекращено диспетчерское обслуживание контролируемых аэродромов, обслуживающих менее 150 тыс. взлётно-посадочных операций в год (420 в день) и менее 10 тыс. коммерческих взлётно-посадочных операций в год (27 в день). Ночная смена диспетчеров отменена на 60% контролируемых аэродромах в США.

Для обеспечения возможности контроля соблюдения правил использования воздушного пространства FAA с 2021 года введено обязательное требование429 по установке на все регистрируемые БВС аппаратуры удалённой идентификации (Remote ID), которая передаёт информацию об идентификации и местоположении дрона и станции управления. Аналогичные требования по удалённой идентификации (NET-RID) вводятся с 2023 г. в Евросоюзе430.

Существующие технологии способны обеспечить решение всего спектра инженерно-технических задач по полной автоматизации управления воздушными судами и воздушным движением. Однако полная автоматизации полётов будет оставаться футуристической фантазией вплоть до того момента, пока не будет доказана безопасность полётов. Для этого требуется431 доказать, что риски для воздушных судов, наземной инфраструктуры и людей «снижены до приемлемого уровня и контролируются».

В сложившейся ситуации определяющее значение приобретает опытно-экспериментальная отработка новых технологических и регулятивных идей с целью обоснования их безопасности. Однако проведение указанной отработки во всех странах с развитой авиацией, кроме Российской Федерации, крайне затруднено из-за угроз воздушным судам, людям и инфраструктуре.

Успешное решение задач опытно-экспериментальной отработки новых технологий автоматического управления воздушными судами и воздушным движением позволит обеспечить модернизацию всей национальной авиасистемы, а также станет первым в мире опытом комплексного решения задачи обеспечения полётов ПВС и БВС в несегрегированном воздушном пространстве. Простота и дешевизна испытаний обеспечит возможность масштабного трансферта в авиацию технологий из других областей знания и отраслей, с резким удешевлением на этой основе стоимости авиаперевозок и авиаработ при одновременном повышении их качества. Это сформирует практически неограниченный экспортный потенциал для модернизации авиасистем большинства стран Мира. Первыми потребителями услуг, обеспечиваемых создаваемыми функциональными сервисами, могут стать Дирекция Севморпути и Атомфлот, а также администрации и авиакомпании регионов Крайнего Севера и Дальнего Востока.

Рисунок 4.22

Провал многих программ международного сотрудничества в сфере авиации, который особенно жёстко проявился после введения в 2022 г. санкций, не означает, что международное сотрудничество невозможно и должно быть свёрнуто. Он означает лишь то, что на международном уровне не прощается стратегическая наивность, а также грубые ошибки в выстраивании партнёрских связей и механизмов обеспечения гарантии исполнения обязательств. В текущих условиях крайне маловероятно развитие сотрудничества с большей частью государств Европы и Северной Америки. Однако повышение доступности авиатранспорта и глобальные социально-экономические и демографические изменения повлекут за собой развитие авиации в тех регионах мира, которые до сих пор лишь минимально использовали воздушный транспорт.

Из всех регионов мира африканский авиационный рынок, вероятно, имеет наибольший потенциал для роста. Хозяйственная деятельность на континенте улучшается, но все ещё догоняет другие регионы мира. Воздушный транспорт обеспечивает 6,2 млн рабочих мест и 55,8 млрд долларов США ВВП в Африке432, только демографические причины добавят около 100 млн потенциальных пассажиров в Африке в ближайшие 20 лет433. Ближневосточный регион в течение многих лет находился в авангарде роста авиации за счёт узлового положения для соединения Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Воздушный транспорт обеспечивает 2,4 млн рабочих мест и 130 млрд долларов США ВВП. Наконец, спрос на авиаперевозки в Азиатско-Тихоокеанском регионе также будет стимулироваться растущим населением и средним классом в регионе, где воздушный транспорт обеспечивает 30,2 млн рабочих мести 684 млрд долларов США ВВП434.

В этом контексте молодые рынки более восприимчивы к инновациям и маржинальны, чем зрелые рынки Евросоюза и Северной Америки. Следовательно, организационно-технические решения и функциональные сервисы, а также авиационная техника и наземное оборудование, разработанные и произведённые в России, имеют хороший шанс на реализацию в государствах Юго-Восточной Азии, Африки и Латинской Америки (рисунок 4.22). Ожидаемая маржинальность проекта сопоставима с маржинальностью всего досанкционного несырьевого экспорта Российской Федерации.

Глава V

Как раскрыть потенциал Российской авиасистемы

Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь

означает, что вы не один из тех, кто его изменит.

Жак Фреско

Концептуальные подходы

В условиях санкционного давления ключевое значение приобретают вопросы, связанные с позиционированием российской авиационной промышленности и авиатранспортной отрасли на внутреннем рынке, с перспективой экспансии успешных проектов на глобальный рынок. Несмотря на санкции, существуют сегменты, в которых Россия имеет шансы доминировать или, как минимум, присутствовать. В этих сегментах значительный эффект дадут даже сравнительно небольшие усилия. В то же время отдельные сегменты мирового и даже национального рынка в краткосрочной или в долгосрочной перспективе будут недоступны в силу политических, экономических, технологических и иных ограничений. Практически любые усилия по входу на них, без выверенного плана преодоления ограничений, приведут лишь к потере ресурсов, времени и имиджа. Следовательно, развитие национальной авиации напрямую зависит от правильности выделения наиболее перспективных сегментов национального и мирового рынка, с определением спектра оптимальных методов работы на них.

Можно годами рассуждать, как было бы хорошо, если бы у национального авиапрома сохранилась советская доля мирового рынка или если бы в России был американский платёжеспособный спрос и т.д. Однако эти рассуждения ни на шаг не приблизят нас к решению текущих проблем. Современная Россия – это не СССР, не США, не КНР… У неё совершенно другие окна возможностей, ресурсы и ограничения. Глупо не учитывать советский, американский, европейский, китайский и иной опыт, равно как и более чем столетний опыт развития всей мировой авиации. Но это всего лишь опыт решения уникальных задач, в уникальное время, с уникальными ресурсами. В современной России необходимо думать и действовать исходя из текущей уникальной обстановки.

Не менее важное значение имеет рациональный выбор инструментов управления авиасистемой. Различные сегменты указанных отраслей имеют совершенно различные бизнес-модели, структуру активов и пассивов, а также перспективы эффективного функционирования внутри страны и за рубежом. Абсолютно беспочвенны надежды на эффективность «невидимой руки» рынка и сегментах, где рынка не возникло или он несовершенен. Равно беспочвенны надежды на то, что государственные и квазигосударственные структуры смогут выработать и реализовать правильные решения в сферах, где государство не располагает ни необходимыми ресурсами, ни критически важными компетенциями. Преодоление многочисленных мифов предполагает осознание реального места России в мировой авиационной системе и возможных действий на мировом рынке, а также на национальном рынке как части рынка мирового.

Управление авиасистемой осуществляет множество разрозненных субъектов, жёстко отстаивающих свою монополию в секторах, которые они регулируют или в которых ведут производственную деятельность. Минимальные угрозы развития конкуренции блокируются. Для входа на рынок производства летательных аппаратов и комплектующих к ним, помимо естественных технологических барьеров, необходимо преодолеть множество административно-бюрократических препятствий. В резолюции от5 февраля 1999 года Совет ICAO указал, что в принципе введение национальных требований, «более жёстких», чем SARPS435, причиняет ущерб механизму Чикагской конвенции, в рамках которого развивалась и продолжает развиваться международная гражданская авиация436. На примере авиации России можно в полной мере убедиться в пра-воте резолюции Совета ICAO.

Если монопольный характер тяжёлого военного и гражданского авиастроения можно объяснить задачами международной конкуренции с глобальными компаниями Европы и Америки, то монополизация рынка социальных воз-душных перевозок, подготовки авиационного персонала, заказа на разработку и производство самолёта местных авиалиний и т.п. может быть объяснена только управленческой несостоятельностью ответственных бюрократических структур или их нацеленностью на достижение открыто недекларируемых целей. Вследствие этого непреодолимые административные барьеры блокируют развитие новых продуктов и технологий авиастроения, повышение производительности труда, освоение гигантского внутреннего рынка местных воздушных перевозок. Одновременно с этим стимулируется паразитизм на бюджетных потоках, когда распорядитель бюджетных средств, рассматривая любой бизнес в зоне его влияния как объект извлечения административной ренты, выстраивает регулирование, исключающее минимальную конкуренцию идей или организаций.

Нормативная база, регулирующая отечественную авиационную систему, ориентировананаподдержаниемонополииподведомственныхорганамвласти структур и дружественных им экспертов, играя на практике роль, аналогичную роли печально известного «Закона красного флага»437. В середине XIX века Британия лидировала в разработках зарождающегося автомобильного транспорта. Однако владельцы конных экипажей объединились в борьбе против потенциального конкурента и добились того, чтобы перед каждым самоходным безрельсовым транспортом, управляемым не менее чем двумя водителями, не ближе 55 метров шёл человек с красным флагом – днём и красным фонарём – ночью, предупреждавший о возможной опасности. «Закон красного флага» фактически уничтожил зарождающуюся автомобильную промышленность в Великобритании – и вперёд вырвались конструкторы машин из Франции и Германии438. В российской авиации «законы красного флага» охватывают все аспекты деятельности авиасистемы: от сертификации летательных аппаратов и допуска авиакомпаний к коммерческой деятельности до подготовки авиационного персонала и организации воздушного движения. Как «Закон красного флага» продлил агонию конных экипажей, уничтожив стратегическую конкурентоспособность автомобилестроительной отрасли, так и отечественная регулятивная система, продлевая агонию отживших структур, уничтожает стратегическую конкурентоспособность национальной авиации.

Устранение дисбалансов российской авиасистемы требует серьёзной корректировки концептуальных механизмов управления, регулирования и стимулирования. Сегменты авиасистемы с высокими порогами на вход, большим объёмом активов и длительными сроками разработки, производства и испытаний, невосприимчивы к быстрой смене стратегий. Любые радикальные перемены могут привести к утрате критически важных компетенций, активов и коллективов.

Стратегии сегмента коммерческих воздушных перевозок продемонстрировали высокую эффективность, доказанную почти двадцатилетним периодом динамичного роста, и были практически безукоризненны в досанкционный период, но стали совершенно непригодны после введения санкций. Целесообразность полной смены этих стратегий—вопрос прогнозирования длительности и глубины санкций, а также вопрос корректировки стратегий обеспечения национальной безопасности.

Не целесообразно существенно изменять концептуальные подходы к ОрВД в воздушном пространстве «А» и «С» ввиду их относительно высокой эффективности и полного соответствия международным стандартам, а также в пространстве «G» над густонаселёнными территориями страны ввиду высоких рисков.

Нецелесообразность или невозможность смены концептуальных условий управления и регулирования тяжёлого гражданского и военного авиастроения, также магистральных воздушных перевозок не говорит о недопустимости оптимизации использования имеющихся потенциальных возможностей и устранения критических проблем (рисунок 5.1).

Рисунок 5.1

Одной из критических проблем национальной авиационной системы является экстремально высокая стоимость денег. В отраслях с десятилетними циклами разработки, испытаний, производства и эксплуатации запретительно высокая стоимость кредита в конечном счёте ведёт: