полная версия

полная версияАвиация России и санкции

В настоящее время суммарные выбросы, связанные с лесными пожарами, составляют порядка 50% от суммарных российских выбросов. Следовательно, эффективная борьба с пожарами позволит обеспечить почти двукратное улучшение показателей.

Программа борьбы с пожарами может быть реализована за счёт средств консорциума металлургических, сырьевых и перерабатывающих корпораций. Объем необходимых для борьбы с пожарами инвестиций несопоставимо мал по сравнению со стоимостью радикальной модернизации технологий и оборудования, но указанные инвестиции позволят на 5–10 лет отсрочить не только радикальную модернизацию, но и утверждение планов по её осуществлению (рисунок 4.13).

Таким образом, консорциум заинтересованных органов государственной власти и корпораций может предложить международным структурам достижение быстрого и статистически значимого результата (необходимого им на начальной стадии проекта для демонстрации собственной состоятельности), а также организовать PR-компании, позиционирующие Россию как абсолютного лидера мировой декарбонизации и зелёной экономики.

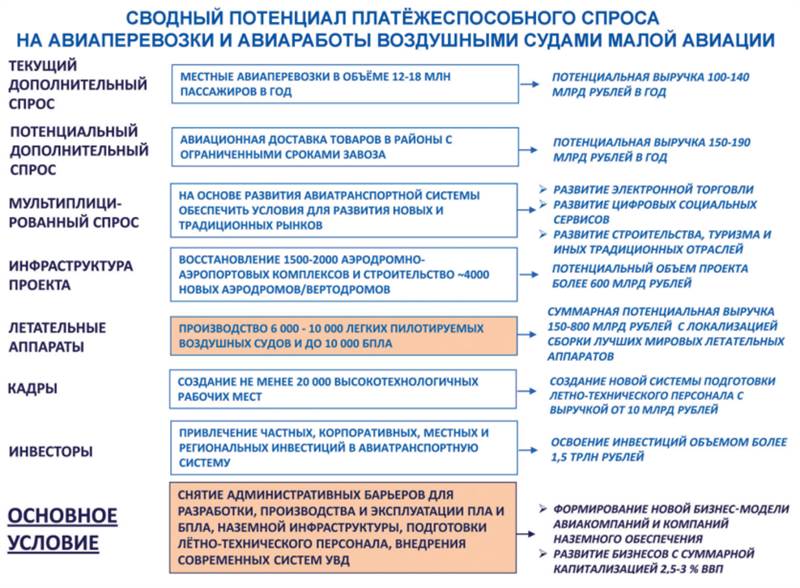

Рынок местных авиаперевозок и авиаработ является практически единственным крупным рынком с большим объёмом неудовлетворённого платёжеспособного спроса, общая величина которого приближается к сумме в 0,5 трлн рублей в год. Освоение указанного рынка заблокировано из-за сочетания регуляторных, административных, технических, технологических и кадровых ограничений. Многочисленные попытки прямолинейного снятия указанных ограничений провалились из-за их бессистемности и аппаратных противоречий между различными органами государственной власти.

Рисунок 4.13

В настоящее время комплексное развитие лёгкой пилотируемой и беспилотной коммерческой авиации возможно на основе участия в стратегическом федеральном проекте. Таким проектом может стать проект по обеспечению декарбонизации национальной экономики. Для сокращения выбросов от лесных пожаров, общий объем которых составляет до 50% суммарных выбросов, необходимо решить следующие задачи:

–повысить актуальность лесоучётной информации с 15% до 100% путём обеспечения сплошного мониторинга лесов с использованием пилотируемых и беспилотных воздушных судов;

–обеспечить развитие наземной инфраструктуры и производство летательных аппаратов, позволяющих гарантировать, что весь лесной фонд находится в пределах эффективных радиусов полётов (в настоящее время 1/3 лесного фонда находится за пределами указанных радиусов);

–обеспечить быструю авиационную доставку огнегасящих смесей, пожарных бригад и ведение авиационных химических работ, на порядок сократив потери древесины от пожаров и вредителей (в настоящее время потери в 5–6 раз превышают суммарный объем лесозаготовок);

–увеличить налёт в лесоохранных целях с 45 тыс. часов в год до 180 тыс. часов в год (т.е. досоветского уровня).

На начальной стадии проекта в нем должны быть задействованы 1400 дей-ствующихпожарныхстанций,4000 парашютистов-пожарныхи20 000 наземных лесных пожарных. В дальнейшем за счёт бюджетов корпораций, финансирующих программы декарбонизации, муниципальных и частных инвестиций может быть создана наземная инфраструктура, позволяющая охватить аэродромами и системами организации воздушного движения (далее – ОрВД) все территории Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока. Кроме того, необходимо обеспечить условия для массовой сборки и опытно-экспериментальной эксплуатации, технического обслуживания и ремонта пилотируемых и беспилотных воздушных судов (далее соответственно ПВС и БВС) российской и зарубежной разработки, а также подготовки лётного и технического персонала.

По мере продвижения проекта он будет обеспечивать попутный мониторинг всей энергетической и инженерной инфраструктуры (газопроводы, нефтепроводы, ЛЭП, железные и автодороги, Северный морской путь), а также попутную авиационную доставку товаров в труднодоступные местности и ведение авиационных сельскохозяйственных работ.

Наконец, на завершающей стадии проекта будет обеспечена перевозка людей в регионах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Итоговым результатом проекта станет:

–демонстрация российского лидерства в программах декарбонизации;

–доминирование на мировом рынке испытаний и опытно-экспериментальной эксплуатации ПВС и БВС;

–доминирование на мировом рынке ОрВД ПВС и БВС в едином воздушном пространстве;

–выявление и локализация самых передовых мировых технологий производства авиатехники, аппаратуры ОрВД и аэродромного оборудования с дальнейшим их использованием для производства техники двойного назначения;

–создание зрелых рынков авиамониторинга, авиационной доставки, местных воздушных перевозок с последующим выделением и продажей компаний-операторов;

–создание сетей аэродромов, авиационных учебных центров, пунктов технического обслуживания и ремонта летательных аппаратов с последующей их продажей частным инвесторам.

Политические аспекты роста платёжеспособного спроса

В конце 2020 года высшим политическим руководством Российской Федерации395 была констатирована необходимость «инфраструктурно сшивать всю территорию» страны на основе развития авиационных перевозок существующими и создаваемыми российскими воздушными судами. При этом были констатированы следующие основные проблемы:

–сохранившаяся с 90-х годов ситуация, когда люди с Дальнего Востока не могут нормально добраться до европейской части и обратно;

–сокращение из-за влияния пандемии транссибирских перелётов, что привело к потере 30 миллионов долларов, которые «Аэрофлот» ранее направлял на субсидирование этих перевозок с Дальнего Востока;

–недостаточность объёма выделяемых для субсидирования авиаперевозок 7 миллиардов.

В качестве основных направлений решения указанных проблем обозначена необходимость:

–увеличения объёма субсидий авиаперевозок до 12 млрд рублей;

–консолидации авиационных активов в объединённой дальневосточной авиакомпании «Аврора», акциями которой, наряду с правительством Сахалинской области, будут владеть 10 дальневосточных субъектов Российской Федерации;

–сформировать на территории Дальнего Востока единую региональную сеть и перейти к прямым перелётам между городами этого федерального округа без стыковки в Москве, что позволит объединённой авиакомпании за четыре года нарастить пассажиропоток до 2 млн человек и ввести более 500 маршрутов;

–производства всей цепочки отечественной авиационной техники – самолёты «Байкал», L-410, L-610, Ил-114–300, SSJ-100, МС-21, удлинённой версии Ил-96.

Развитие лёгкой авиации может обеспечить достижение ряда национальных приоритетов396, таких как (рисунок 4.14):

–реальный ростэкспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года;

–увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, до 25 млн человек;

–достижение «цифровой зрелости» ключевых отраслей экономики и социальной сферы, в том числе здравоохранения и образования, а также государственного управления;

–рост доли домохозяйств, которым обеспечена возможность широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети Интернет, до 97%;

–увеличение вложений в отечественные решения в сфере информационных технологий в четыре раза по сравнению с показателем 2019 года.

Рисунок 4.14

Потенциал развития лёгкой коммерческой авиации

Практически все самые оживлённые авиамаршруты в мире вполне выполняются на расстояния (таблица 4.6), посильные для лёгкой и даже сверхлёгкой авиации397.

Таблица 4.6

Основные ресурсы для развития лёгкой коммерческой авиации в России:

–удовлетворение платёжеспособного спроса на местные авиаперевозки объёмом 12–18 млн пассажиров на сумму 100–140 млрд рублей в год;

–развитие сервисов по авиационной доставке товаров в районы Крайнего Севера и иные труднодоступные регионы на сумму от 150–190 до 200–240 млрд рублей в год.

Рисунок 4.15

Развитие лёгкой коммерческой авиации сформирует условия для привлечения частных инвестиций в разработку и производство (рисунок 4.15):

–порядка 6000–10 000 лёгких пилотируемых воздушных судов и порядка 10 000 беспилотных коммерческих воздушных судов;

–восстановление 1500–2000 аэродромов лёгкой авиации и создание порядка 4000 новых аэродромов/вертодромов.

Кроме того, частные инвестиции могут быть привлечены в:

–создание сети из нескольких сотен авиационных учебных центров по подготовке лётного и технического персонала;

–разработку и производство новых логистических систем авиационной доставки товаров в интересах национального и мирового рынка, систем контроля воздушного пространства и управления воздушным движением.

По мере развития инфраструктуры местных и региональных авиаперевозок и авиационных работ их объем будет динамично расти за счёт проектов, развитие которых тормозилось из-за логистических ограничений (туризм, социальные сервисы и т.п.), а также за счёт расширения спектра и географии авиационных работ, связанных с выполнением мониторинговых задач и прикладных авиационных сервисов в интересах сельского хозяйства, энергетики, связи и т.п. с развитием бизнесов с суммарной капитализацией в 2,5–3% ВВП РФ.

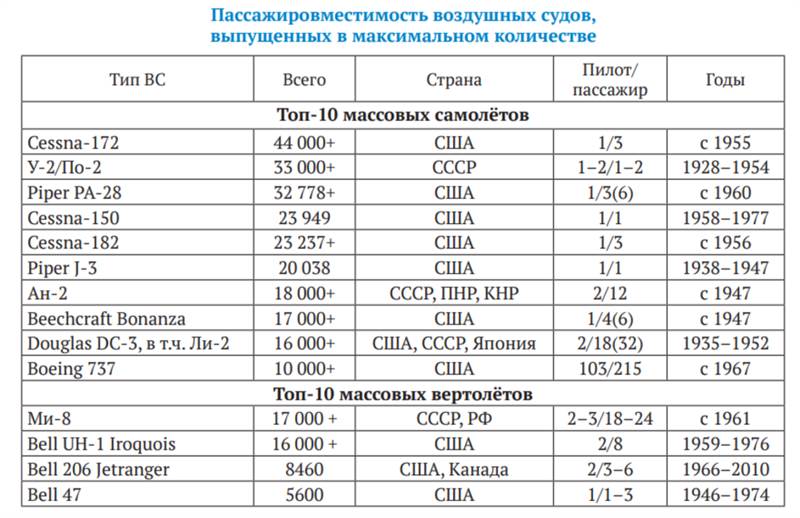

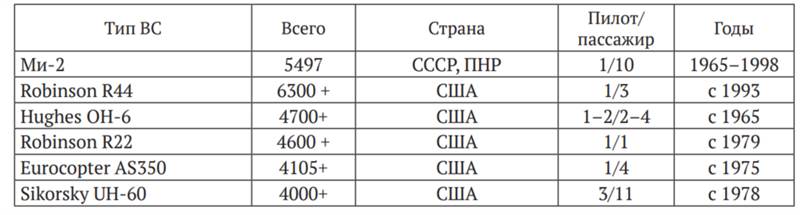

Технико-технологические особенности воздушных судов малой авиации позволяют обеспечить выпуск десятков тысяч машин. Так, например, до 1981 года отечественная промышленность выпустила почти 60 тыс. лёгких самолётов398.8 из 10 самых массово выпускаемых самолётов и 9 из 10 вертолётов являются воздушными судами малой авиации (таблица 4.7).

Таблица 4.7

Окончание таблицы 4.7

Низкие технологические и экономические пороги входа открывают небывалые перспективы для новых игроков. Например, Турция, не имевшая прославленных авиастроительных школ, относительно дёшево и эффективно решила локальную прикладную задачу развития семейства лёгких ударных БПЛА, обеспечив себе экономические, геополитические, военные и имиджевые преимущества. Аналогично действуют и другие страны, никогда не являвшиеся лидерами мирового авиастроения от Ирана до Белоруссии. Пока страны с развитыми авиатехнологиями теряют рынки из-за политических и военных ограничений, эти рынки захватываются странами, которые вчера были безнадёжными аутсайдерами. Это формирует широкий спектр возможностей для удовлетворения существующего платёжеспособного спроса путём развития потенциала российских авиастроительных и авиаэксплуатационных проектов в сфере малой авиации.

Анализ потенциального внешнего платежеспособного спроса

Ситуацию мало использовать, её надо уметь создавать.

Уинстон Черчилль

Основные тенденции развития мировой авиации

Мировая авиационная система находится на грани смены ключевых парадигм и основных технологических укладов. Потенциал современного уклада почти исчерпан, но технологии нового ещё не достигли уровня развития, сравнимого с нынешним. Дальнейшее развитие не может быть обеспечено экстенсивным путём, т.е. исключительно за счёт эволюции известных технических концепций и решений399.

Человечество вплотную подошло к грани, когда управление воздушными судами и организацией воздушного движения (ОрВД) должно перейти от человека к искусственному интеллекту400 (рисунок 4.16). Если сегодня безопасным движением самолёта в воздухе управляет экипаж, совместно с диспетчером управления воздушным движением, то согласно программам модернизации авиатранспортных систем США (NextGen) и Евросоюза (SESAR), в горизонте до 2035 года предполагается постепенное замещение искусственным интеллектом и экипажа, и службы управления воздушным движением401.

ICAO зафиксировало подобный подход на наднациональном уроне в Глобальном аэронавигационном плане (GANP ICAO). Так, раздел «Блочная модернизация авиационной системы» (ASBU)402 предполагает полную интеграцию беспилотных воздушных судов в несегрегированное воздушное пространство, предназначенное для выполнения международных и региональных полётов по приборам. На дистанционно пилотируемые воздушные суда предполагается распространить все существующие нормы организации воздушного движения, включая обязательную сертификацию летательных аппаратов, наземного оборудования, внешних пилотов и авиационного персонала, а также обязательное оснащение бортовыми системами, необходимыми для санкционированного выполнения полётных операций совместно с пилотируемыми воздушными судами, в частности навигационными системами, бортовыми ответчиками вторичных радиолокаторов управления движением, системами радиовещательного автоматического зависимого наблюдения (АЗН-В), бортовыми системами предупреждения столкновений, средствами авиационной радиосвязи и др.403

Рисунок 4.16

В соответствии с требованиями Глобальной эксплуатационной концепции ОрВД ICAO404, интеграция дистанционно пилотируемых авиасистем в несегрегированное воздушное пространство предполагает обеспечение безопасности их полётов в несегрегированном воздушном пространстве на уровне безопасности, соответствующем требованиям ICAO к безопасности полётов пилотируемой авиации.

В свою очередь, это означает, что при интеграции дистанционно пилотируемых воздушных судов в несегрегированное воздушное пространство:

–не возрастёт риск для других воздушных судов или третьих сторон; -небудетусложнёнилиограничендоступввоздушноепространство;

–будут удовлетворяться требования к возможностям обнаружения и предотвращения столкновения для воздушного пространства, в котором выполняются полёты;

–дистанционно пилотируемые воздушные суда будут способны вести себя и реагировать так же, как воздушные суда с пилотом на борту;

–ответственность внешнего пилота за безопасный полёт будет аналогична ответственности пилота на борту405.

Суть предстоящих изменений состоит в том, что должен быть обеспечен цифровой обмен информацией о запланированных полётах каждого пользователя (рисунок 4.17). Тогда каждый пользователь будет иметь полную ситуационную осведомлённость о воздушном пространстве, в отличие от того, что происходит в сегодняшней системе управления воздушным движением, полностью зависимой от работы наземного оператора. Это повлечёт за собой изменение всей парадигмы управления летательными аппаратами и воздушным движением в целом. Так, если в современных условиях вся информация отображается на экране радара авиадиспетчера, то новые технологии позволят передать всю информацию всем операторам в небе. Искусственный интеллект обеспечит указание, чего не следует делать, а воздушные суда будут самостоятельно избирать маршрут, позволяющий избежать других транспортных средств и иных угроз безопасному воздушному движению406.

Прогноз роста перевозок показывает, что к 2050 году около 10 миллиардов пассажиров будут летать каждый год на расстояние в 20 триллионов коммерческих пассажирокилометров. Без какого-либо вмешательства (с сохранением текущего парка и текущего уровня операционной эффективности) в результате этой деятельности будет образовываться около 1800 миллионов тонн CO2 и потребуется более 570 Мт топлива407. В этом контексте в среднесрочной и долгосрочной перспективе прогнозируются следующие ключевые события, влияющие на развитие глобальной авиационной системы408:

–широкий спектр электродвигательных летательных аппаратов. Стремительный рост авиаперевозок вёл к увеличению выбросов углерода. Электрические двигательные установки позволят сократить выбросы углекислого газа, сделать полёты тише и снизить затраты, а также поддержат развивающуюся городскую воздушную мобильность (UAM)—в экосистеме, состоящей из пассажирских дронов, большая часть которых, скорее всего, будет либо электрическими, либо гибридно-электрическими;

–городская воздушная мобильность (UAM). Для беспилотных транспортных средств будут сформированы правила использования воздушного пространства, обеспечена сертификация их лётной годности, решена проблема предотвращения столкновений на аппаратном и организационном уровнях. Будут также созданы взлётно-посадочная инфраструктура, система зарядных станций и иные инфраструктурные объекты поддержки UAM.

Рисунок 4.17

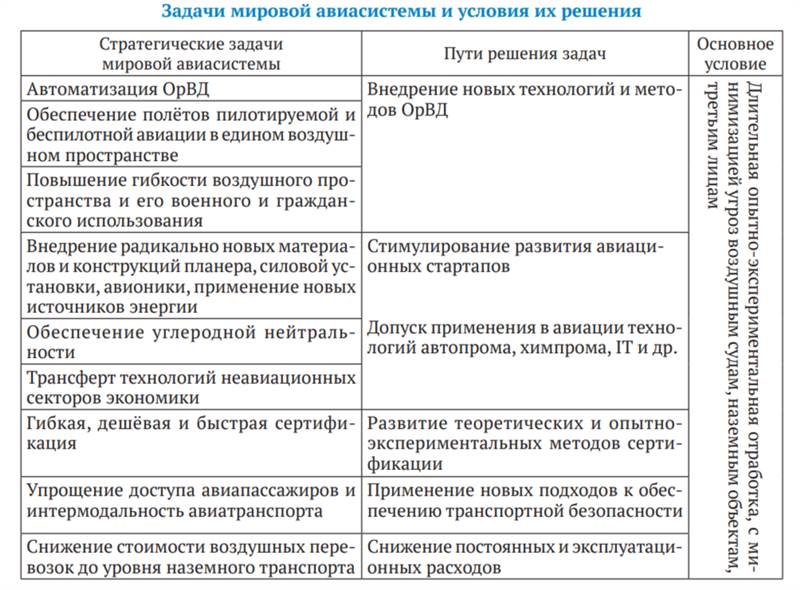

Выделяются следующие задачи развития мировой авиации409:

–расширение использования «зелёных» технологий, со стимулирование развития «зелёных» технологических стартапов;

–ускорение исследования радикально новых конструкций планера, применения электрических, водородных и иных углеродно нейтральных двигателей;

–формирование партнёрских отношений с неавиационными секторами экономики, с привлечением в авиапромтехнологий автостроения, энергетики, а также отраслей добычи и переработки природных ресурсов;

–создание гибких, дешёвых и быстрых процедур сертификации летательных аппаратов нового поколения, в том числе с нетрадиционным планером, материалами, силовой установкой, авионикой и источниками энергии;

–расширение применения интермодальности с упрощением управления пассажиропотоком и организацией доступа пассажиров в аэропорты;

–повышение гибкости военного воздушного пространства.

ICAO особо отмечает, что дальнейшее совершенствование мировой авиационной системы требует обеспечить взаимодействие между гражданскими и военными эксплуатантами на глобальном, региональном и национальном уровнях, с разработкой кардинально новых программ модернизации систем в организации воздушного пространства. Военные будут не только пользователями, но и техническим и эксплуатационным партнёром, прежде всего в рамках процесса общесистемного управления информацией (SWIM).

Воздушное пространство является общим ресурсом, подлежащим коллективному управлению, требует системного подхода410.

Рисунок 4.18

Согласно исследованию McKinsey, финансово-экономическими результатами нового этапа развития авиации должно стать снижение стоимости услуг перевозок примерно на 80% ниже текущей стоимости вертолётных перевозок, что позволит авиации конкурировать с наземными транспортными средствами (рисунок 4.18411). Для этого потребуется создание значительного количества дешёвых в строительстве и обслуживании аэропортов, резкое повышение скорости обслуживания пассажиров и летательных аппаратов, с тем чтобы вся подготовка к взлёту занимала не более пяти минут412. К аналогичным выводам пришло в своём исследовании и NASA413. Так, ключевым требованием для развития авиации в исследовании названо снижение эксплуатационных расходов на небольшие региональные рейсы. Исследователи NASA констатировали, что снижение эксплуатационных расходов на 40–50% по сравнению с сегодняшним уровнем подтолкнёт рынок к огромному расширению за счёт малых региональных рейсов, обслуживаемых гораздо большим количеством аэропортов.

Кратное снижение эксплуатационных расходов прогнозируется за счёт (рисунок 4.19):

–понижения затрат на топливо путём использования электрифицированной силовой установки самолёта;

–снижения постоянных затрат за счёт, например, объединения пассажиро и грузоперевозок;

–сокращения численности лётного экипажа и/или снижения загруженности лётного экипажа за счёт дистанционного пилотирования и автономных операций.

Существующие технологии способны обеспечить решение всего спектра инженерно-технических задач по полной автоматизации управления воздушными судами и воздушным движением. Однако полная автоматизация полётов будет оставаться футуристической фантазией вплоть до того момента, пока не будет доказана безопасность полётов. Для этого требуется доказать, что риски для воздушных судов, наземной инфраструктуры и людей «снижены до приемлемого уровня и контролируются»414.

Рисунок 4.19

Электрификация самолёта уменьшит шум и эмиссию СО2, позволит использовать новые конструкции с улучшенными характеристиками, катализирует возобновляемую генерацию в местном аэропорту и сократит время обслуживания. Согласно исследованиям NASA, если прогресс будет продолжаться так, как ожидалось, пассажиры будут выбирать воздушный транспорт не только для дальних поездок, но и для поездок на расстояния от 50 до 500 миль, отказываясь от наземного автотранспорта, выполняя подавляющее большинство полётов point-to-point, в малые аэропорты, которые гораздо более доступны, чем коммерческие. Небольшой местный аэропорт, о существовании которого клиенты, возможно, раньше не подозревали, вскоре станет катализатором изменений в их способах передвижения415.

Таким образом, развивающаяся радикальная трансформация мировой авиасистемы на первый план выводит задачу проверки и доказывания безопасности новых технических, организационных и регулятивных решений (таблица 4.8).

Оценку вероятности авиационных происшествий можно провести теоретически с помощью математических расчётов, а можно получить на практике путём определения частоты появления авиационных происшествий в зависимости от количества выполненных воздушным судном полётов также за этот период времени416.

В условиях массовой разработки летательных аппаратов с новым планером, силовой установкой, материалами и авионикой определяющее значение приобретает опытно-экспериментальная отработка новых технологических и регулятивных идей с целью обоснования их безопасности. Однако проведение указанной отработки во всех странах с развитой авиацией, кроме Российской Федерации, крайне затруднено из-за угроз воздушным судам, людям и инфраструктуре. Например, по расчётам «Российской ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта» (АЭВТ), плотность воздушного движения (количество ВС на 1000 км2 в год) в ФРГ в 140 раз выше среднероссийского уровня, а в Великобритании – в 160 раз. Даже над Украиной и Белоруссией плотность воздушного движения на порядок выше, чем над Россией.

Таблица 4.8

Также практически все развитые страны значительно опережают Россию по плотности населения и плотности наземной инфраструктуры. Именно поэтому все типы лётных экспериментов разрешаются только в малонаселённых регионах, например, в штате Невада (плотность населения 9 чел./км2) или на северо-востоке Норвегии (плотность населения 16 чел./км2).

Исходя из попавших в открытые источники выступлений руководителей авиасистемы США, у них вызывает серьёзную озабоченность то обстоятельство, что «США рискуют потерять лидирующую роль в авиации из-за медленных регуляторных изменений, от которых страдает отрасль БПЛА»417. Это обусловлено наметившейся тенденцией, при которой «авиакомпании США уезжают за границу для испытаний, разработки и внедрения перспективных образцов авиатехники»418.

Учитывая изложенное, в среднесрочной и долгосрочной перспективе стратегический потенциал будут иметь инновационные проекты по разработке, производству, и особенно испытаниям и внедрению, принципиально новой авиатехники и систем организации воздушного движения.

Воздушное пространство России как ресурс для лидерства

Высокая интенсивность полётов в воздушном пространстве стран с развитой экономикой и высокая плотность их населения не позволяют проводить широкомасштабные лётные эксперименты, а хорошая развитость их наземной транспортной инфраструктуры не обеспечивает достаточную широту спектра прикладных задач для беспилотной авиации. Уникальность России состоит в наличии множества территорий с низкой плотностью населения при относительно большом количестве граждан, для которых авиация является единственным или основным видом транспорта. Россия находится на предпоследнем месте в Европе419 по плотности населения (8,1 человек на 1 км2). Ниже плотность населения лишь в Исландии (3 человека на 1 км2). При этом только общая площадь субъектов РФ с плотностью населения ниже, чем в Исландии420, составляет 12 млн км2 (при общей площади Европы без России 10,5 млн км2).