полная версия

полная версияТайны забытых миров

Вспомним строки из гимна «Ригведы», где пани с удивлением встречают переправу посланника ариев Сарамы через «запретную» реку Расу (Мрассу), носившую имя Сибирген. Это слово этимологизируется от «сип» (хак.) – речная протока или «си» (хак.) – линия, черта. Сравните созвучные слова su (сан.) – нить или «су» (тюр.) – вода.

Трудно отказаться от мысли: некогда у народа пан эти священные реки Расы (Кимрас, Ольжерас, Растай, Симрас, Растат, Израс, Кяраса, Ак Марас и т. д.) были некой схемой, «линией», а порой и границей того или иного пути в Минусинскую котловину. Эти реки также играли роль не только рубежа, но и связующего звена между обособленными зонами мироздания.

Мифологическое мышление андроновского человека ключевое значение придавало стихии воды. Перейдя священные «солнечные» реки Расы Кемеровской области и горы Алатау с Запада на Восток, сибирский индоевропеец вторгался в пределы Rasa-tala.

В эпической космографии Раса-тала – это ад, подземное царство, расположенное под семью подземными мирами Паталы (подземный мир нагов – змей). Tala-loka (сан.) – преисподняя, подземный мир. См. tala (сан.) – 1) равнина, долина; 2) дно, глубина; 3) ладонь; 4) поверхность, плоскость. От этого же слова tala происходит тюркское «талай» – море, связывавшееся в сознании с принадлежностью к иному миру.

Из сакрализации границ возникали обряды, ритуалы во имя сохранения их нерушимости. Живя обыденными заботами, паны всегда ощущали некие неприкосновенные границы, в пределах которых находится их родина. Ни время, ни пространство, ни соблазны чужбины не властны над чарующим, манящим зовом родных пенат. Считается, что слово «пенаты» (родной дом, кров) происходит от имени древнеримских богов – покровителей домашнего очага. Можно предположить, что первая часть «пен» слова «пенаты» – это тюркские огласовки слов «пан» (защита, страна), «пана» (убежище, укрытие).

Сокровенность мест обитания панских племен соотносилась с природной «крепостью» в виде запретных рек – линий (нити, веревки): «сиб» (сип) (тюр.), «сув» (сэв) (тюр.), «су» (тюр.) – вода или su (сан.) – нить.

От одноименных слов «сув», «сэв», «сиб», а также «сiве», «све» или sva происходят понятия, связывавшиеся с «границей» (собственностью), защитой места, кошаром (каш/ала) для скота, а позже и крепостью. Возможно, словом «све» древние называли загоны для скота. На наш взгляд, вся территория Минусинской котловины представлялась неким сакральным загоном – сваром или сув/аром. В одной из легенд «Ригведы» читаем: «Свар – сакральный загон, место освобождения коров – сияния Зари и Сурьи». (Изначально «свар» не само солнце).

Выскажем предположение, после одного из сражений между соседними племенами, каковыми были андроновские арии и паны – предки местных табанов и саков (сагайцев), хубанов (кумандинцев и тасов), и возник солнечный миф о загоне – кошаре (Кош/але) для коров, о «Сваре». Создавая свои величественные гимны на севере Индии, потомки сибирских ариев упоминают об окуневских крепостях све, которые будто бы «Индра разрушил сотнями».

Вот как выглядит одно из указаний на эти события, имеющееся в «Ригведе»:

«Сюда придут риши, возбужденные Сомой…Они поделят между собой этот загон для коров.Вот тогда Пани изрыгнут эту речь».Этимологическая связь хакасского слова «све» (крепость) с индоевропейским sva, т. е. родственность их, не должна вызывать сомнения. Изначально, конечно же, слово «све» не означало крепость, как его понимают некоторые историки и археологи, а сакральным «загоном» – Сваром.

Нам следовало бы рассматривать этимологическую связь индоевропейских слов «sva» (сан. – свой), «себе» (рус.), т. е. собственный, и «собор» или «забор» (сэбэр, север) прежде всего как цепочку: «сiве» (хак. – юрта, дом) – «субур тас» (хак.) – каменная плита ограды древних могил; ср. русск. «забор», «собор»).

Словом «сэбэр», впрочем, как и sva (свар), называли не только свои рода и племена, но и места своего обитания, свои крепости и города. Сравните, «Сэбэр» (Урус Сэбэр) (булг.) – город Новгород Северский; sva (сан.) – свой, собственный; sva-nagara или sva-pura – свой город; sva-desha – своя страна, родина. Все эти одноименные слова так же соотносятся с хакасским «све» – крепость.

Идея природной крепости «све» (сiве) у народов Сибири сформировалась на территории Саяно-Алтая во II тыс. до н. э. «Свар», появившийся позднее в ведийских источниках Индостана, является отголоском древней «северной» родины праариев, древних угров, пратюрков и некоторых древнескифских народов.

В трудах Геродота несколько раз встречается сочетание слов со значением «земля и вода». Понятие, передаваемое словами yer-sub или yär-sub, букв. «земля-вода», у древних тюркоязычных народов было священным (см. др. – тюрк. выражение ıduq yär-sub – священная родина; казахское jer-suw – территория проживания и хозяйствования, родной край, родина). Несомненно, что в данном случае мы встречаемся с примером калькирования на греческий язык скифского выражения с сохранением специфической семантики.

Таким образом, «северный» след индийского «свара» (загона для коров) выводит индоариев на Саяно-Алтайскую землю.

Каменная карта сибирской ойкумены

Наиболее активные общественные и хозяйственные процессы происходили в бассейнах великих рек – Нила, Тигра, Евфрата, Инда, Ганга, Янцзы, Хуанхэ, конечно же, не исключением была и могучая река Енисей, не менее величественная. Освоение плодородных земель шло интенсивно еще с эпохи бронзы, люди вторгались в природу сильнее всего именно здесь, в долинах, а не где-нибудь в другом месте. Под пашню отводились лесные массивы. Сооружались сложные ирригационные системы, включавшие каналы, плотины, водохранилища. Под сельскохозяйственные угодья все шире использовались склоны гор, где паслось много скота. Древние племена и народы большое внимание уделяли конкретно-географическому познанию среды своего обитания. Поэтому простейшие картографические рисунки были известны еще в первобытном обществе, задолго до появления письменности.

Самая древняя из сохранившихся карт была создана в Шумере (Междуречье) примерно 2500 года до н. э. Она представляет собой рисунок небольшого участка местности, выполненный на глиняной табличке. Картографированием местности занимались вавилоняне, ассирийцы и другие народы Древнего Востока.

Считается, древние карты появились так же в Древнем Египте. На глиняных табличках наносились контуры отдельных территорий с обозначением некоторых объектов. Не позднее 1700 года до н. э. египтяне составили карту освоенной двух тысячекилометровой части Нила. Ионийским ученым принадлежат и первые древнегреческие карты. Страбон, ссылаясь на Эратосфена, говорит, что первую карту обитаемой суши – ойкумены – составил Анаксимандр из Милета (ионийский натурфилософ).

Какой же виделась древним обитателям Саяно-Алтайского нагорья их родина? Какое они отводили себе место на ней? Каковы были их представления о среде их обитания? Автор данного труда предлагает читателю расшифровку петроглифов скалы урочища Мугур-Саргола – древнейшего памятника изобразительного искусства, которое находится в саянском каньоне, на левом берегу Енисея ниже Чингенской воронки.

Кем были безымянные мыслители далекого прошлого, впервые задумавшиеся над образом границы, возникшим с осмыслением сакральной местности? Какие проблемы в первую очередь привлекали их внимание при картографировании? Какими путями двигались они к их решению? Мы уже дали в какой-то мере ответ на эти вопросы, обратившись к древним взглядам на представление о «Сваре», сложившееся в то время, когда человеческая мысль делала первые шаги в постижении окружающего мира.

Пытаясь создать обобщенный образ родного края, люди не просто фантазировали с целью как-то компенсировать пробелы в познании окружающей действительности.

Как мы предположили выше, с осмыслением границ и могли возникнуть святость и сакральность родной земли, основанные на совокупности «вечных» символов: истоки рек, озер и горы. Утвердившись на этих территориях, «демонские» пани, по мнению ариев, расширили собственные пределы, они даже снискали к себе расположение местных богов рек и гор. Поэтому, исследуя картографические (мифо-географические) воззрения прошлого, мы тем самым в какой-то мере приближаемся к пониманию внутреннего мира их творцов.

Смысл картографии состоял в том, чтобы свести многообразные знания об окружающем мире родного края в единую, достаточно стройную картину, объемлющую наиболее важные факты и представления. И все же не следует полагать, будто карты создавать было легко. Понятно, что задача эта непроста: слишком уж глобален и поистине необъятен был объект размышлений для древних картографов.

Конечно же, они не могли не задумываться над тем, что само обращало на себя внимание. Это про общий дом. Они не могли не видеть, что все в этом «доме» соткано из окружающих их горных хребтов, откуда берут свои начала великие реки Енисей, Абакан и Обь (по мнению древних ее истоки – Мрассу и Томь). Сакрализация родины (Чир-Суу) в виде рек-линий: «сиб» («сип»), «сув» («сэв») или su (сан. – нить) или «су» (тюр. – вода) и т. д. – начинает соотноситься с местом обитания народа пан. Напомним, в тюркском языке слово «пан» означает «народ», «страна».

Наши предки обожествляли реки, соединяли с ними свое происхождение. Ибо вода несла жизнь. Великая река связывала все три мира. Местом обитания людей был средний мир – мир, который мы называем Землей, не забывая о громадном значении, придаваемое и воде. Поэтому естественным кажется то, что мир, населенный людьми, назывался не просто Землей, а Землей-Водой – Жер-Су. У тюрков «Жер-Су» стало метафорой родины.

Из сакрализации горных (земных) и речных границ возникали обряды, ритуалы во имя сохранения их нерушимости, неприкосновенности родины – Жер-Су.

Вот что писал по этому поводу Геродот: «Как же такому народу не быть неодолимым и неприступным? Этой особенности скифов, конечно, благоприятствует их земля, и содействуют реки». У сибирского племени пан для этого имелись свои «воды» и «земля» (горы) – пристанище духов предков, богов, чтобы «благоприятствовали» они в защите родного края и войнах. Несомненно, геродотовские выражения «земля» и «вода» или сочетание слов с этим значением в его трудах являются калькой на греческий язык древнетюркского «Жер-Су» (Земля-Вода).

Древнее святилище (урочище) Мугур-Саргол на Енисее

Для реконструкции местообитания древних жителей народа пан большое значение имеет анализ изображений алтарного комплекса Мугур-Саргола. Там, где могучая река Енисей пробивает свой путь из Тувинской котловины сквозь горные хребты, на прибрежных скалах встречаются рисунки, выполненные в виде вырезанных на скалах петроглифов. Если быть точнее, на берегу Улуг-Хема, примерно посередине между устьями речек Чаа-Холь и Хемчик, расположено урочище Мугур-Саргол. В центре святилища имеется самой природой созданный «алтарь» (ср. былинный образ Ала/тырь-камня) – скопление мощных скальных глыб. Там и были найдены в свое время учеными галерея петроглифов Мугур-Саргола. Археологи зафиксировали и изучили на этих скалах тысячи ценных рисунков, выбитых на каменных плоскостях.

Особенно интересны были изображения Мугур-Саргола, находящиеся в центре святилища. Наиболее характерный сюжет – это петроглифы таинственных личин. Продолжаются дискуссии о времени создания этих памятников, принадлежности их к одной культуре, направленности эволюции изобразительного стиля, истоках этого искусства. Все же некоторыми учеными они датируются серединой – второй половиной II тыс. до н. э.

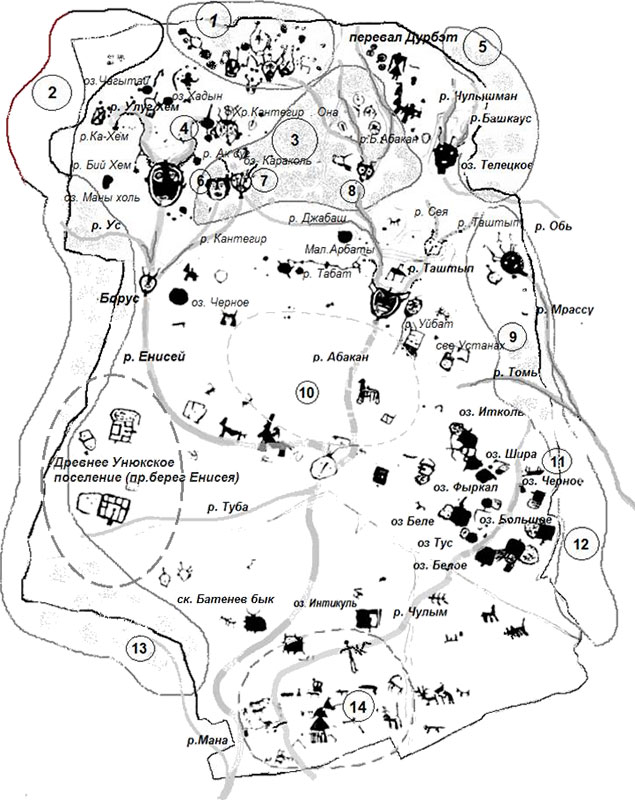

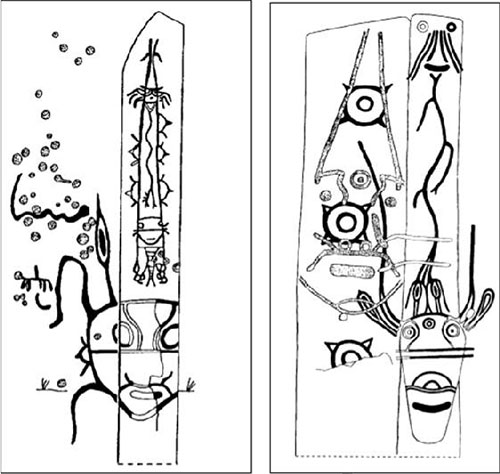

Рис. 39. Изображения петроглифов алтарного комплекса Мугур-Саргола.

Карта-схема № 11. Предполагаемая карта сакральной местности северных хребтов Саяно-Алтая.

1) Хребет Танну – Ала (Ола);

2) Западные Саяны;

3) хребет Алаш (Западный Саян);

4) река Хемчик (левый приток Енисея);

5) горные хребты Алтая;

6) хребет Кантегир;

7) хребет Джебаш;

8) река Большой Абакан (Агбан) или Абаза (Аба су);

9) хребет Абаканский;

10) центр Минусинской котловины (земля Ман/Мен, Мен-су);

11) собака Сарама;

12) Кузнецкий Алатау;

13) Восточные Саяны;

14) район расселения андроновских племен.

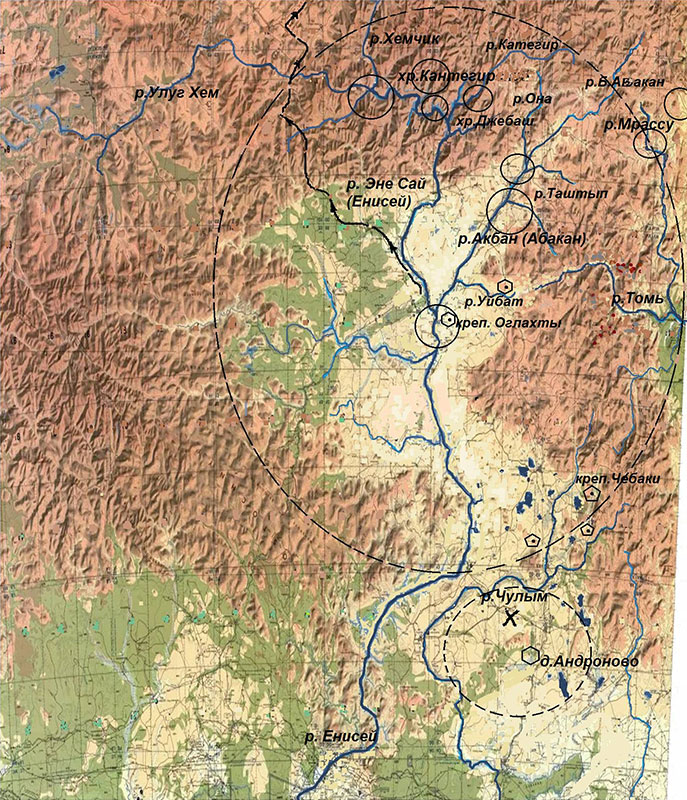

Карта-схема № 12. Границы мифической пещеры Валы (Алатау) и андроновских праариев (современная карта показана с разворотом на 180 градусов).

Кружками обозначены реки и их устья. Стрелками указана дорога «Саянское кольцо» из Минусинской котловины в Туву и далее в Монголию. Шестигранные фигуры – окуневские крепости от андроновских степняков.

Проанализировав данные, автор пробует «усмотреть» в одном из изображений Мугур-Саргола «картографическую» архаику северной части Саяно-Алтая, где и осели некогда племена панов. Этот памятник, так называемый алтарь или панно, (его высота около пяти метров) и есть наш ценнейший историко-географический источник. К сожалению, этот алтарь оказался в зоне затопления Енисеем при строительстве Саяно-Шушенской ГЭС. Фотографии этих изображений, выбитых на скальных плоскостях, сохранились при проведении топографических съемок в местах предполагаемого затопления при проектировании ГЭС.

Еще на заре своей истории древний человек пытался осмыслить окружающий его мир, понять свое место в нем. Наиболее ранней формой мировосприятия, конечно же, было картографирование местности. Как нам представляется, некие древние мыслители-художники решили на труднодоступном и малопосещаемом берегу Улуг-Хема составить «каменную» карту освоенной ими более пятисоткилометровой части Енисея. Их интересовал не только композиционный строй художественного пространства, но и образное моделирование «карты».

Если рассматриваемое нами каменное «панно» – это карта сакральной местности северных хребтов Саяно-Алтая, то возникает следующий закономерный вопрос.

Что за таинственный народ оставил неизгладимый след в археологии в виде петроглифической карты, не скрываются ли за ними «демонское» племя пани из Ригведы – представители окуневской культуры?

Изображения и сюжеты этого памятника, датируемые учеными примерно от II тыс. до н. э. до середины II тыс. до н. э., должны были формироваться в кругах памятников окуневско-андроновской культуры. Значит, обширные картографические (если эта карта) материалы нужно рассматривать хронологически близкими им по времени с археологическими культурами. То есть, истоки изобразительного стиля, как, впрочем, и сюжетов из предполагаемой карты должны подсказать об «окуневско-андроновском» происхождении их культуры.

Воплощение мифа об Але (Вале) на карте из Магор-Саргола

«Работа петроглифолога во многом сходна с трудом исследователя рукописей. Именно поэтому рисунки на скалах Сибири и Алтая во многом сравнимы с листами каменной книги, в которой языком художественных образов изложены представления о мире человека каменного века, эпохи бронзы и раннего железа… запечатлены его страсти» (Окладникова Е. А. Тропою Когульдея. Л.: Лениздат, 1990).

Предметом нашего разговора станут, прежде всего, мифы «с листами каменной книги», причем не только созданные в глубокой древности, но и бытующие в наши дни в наиболее архаичных культурах. Как известно, научная значимость мифологических свидетельств далеко не всегда определяется их абсолютным возрастом. Ведь находящиеся на различных ступенях развития народы живут как бы в разные исторические эпохи. Поэтому записанные в недалеком прошлом легенды и мифы по содержанию могут быть архаичнее известных по письменным памятникам многотысячелетней давности.

Не одни только местные мифы, фольклор и данные этнографии служат материалом для выяснения интересующей нас проблемы. Не менее важную информацию несут в себе и ранние мифологические представления «Ригведы» о землях племен Алы – северных хребтов Саяно-Алтая, включая Кемеровскую область. Значение мифо-географических свидетельств из этого индийского эпоса поистине трудно переоценить.

Есть ли необходимость изучать древние тексты «Ригведы» с упоминанием тех же рек – «коров», истоки которых теряются в далеком прошлом Саяно-Алтая, и в чем научная значимость подобной проблематики? Воззрения древних, представленных в некоторых гимнах индийского эпоса, образуют один из важнейших составных элементов картографического представления народа пан. То есть, отдельные тексты «Ригведы» перекликаются с изображениями нашей карты или, образно говоря, они во многом «сравнимы с листами каменной книги».

Так, скажем, смысл выражений из гимнов «Ригведы» «сокровищница…переполненная быками, конями, богатствами» или «сокровищница, имеющая основанием скалу, полную скота, коней и благ», «охраняют хорошие сторожа» – пани, вполне могут быть сопоставлены с росписями каменного «панно». Перекочевав на север Индии, потомки сибирских андроновцев напишут в своих древне ведийских текстах: «Пании были рассеяны по свету, а их несметные пещерные сокровища достались ангирасам, помогавшим Индре».

Скорее всего, племена пани с их обителью в пещере были известны картографам гораздо раньше, чем их название появилось в хрониках «Ригведы».

Чем объясняется образ Валы-«пещеры» у народа пан, сложившийся в северных предгорьях Саян? Главной причиной можно назвать особый менталитет окуневских племен (тех же пани), требовавший во всем живого наглядного представления, унаследованной от предков неолита. «Удачным» стечением ряда обстоятельств, способствовавших созданию легендарной «пещерной» родины, конечно же, явилось привольное географическое положение Минусинской котловины.

Мифо-географическое мышление людей эпохи «окунево» базировалось не на конкретных образах, а на абстрактных, метафорических понятиях. Древняя картография и устная передача мифа всегда находились в тесном взаимодействии.

Давно покрылись «сединой» названия крупных рек и великих гор Саяно-Алтая. Поэтому изобразительные источники той или иной местности могут выражать неизвестные или сильно отклоняющиеся от засвидетельствованных в письменных источниках версии мифа «Ригведы».

Выявление картографического смысла на основе мифологического произведения представляет исключительно сложную задачу. Но все же «Ригведа» раскрывает нам исторические события, смену языков, отражает былую границу территорий этнических пани. В то же время, при всех возможных несовпадениях и отличиях, между текстами «Ригведы» и картографированием народа пан (пани) из далекой Сибири весьма много общего. Так, скажем, окуневские художники при создании своей карты значительную роль отводили рекам, изображая их коровами или их рогами.

В нескольких гимнах «Ригведы» реки нередко сравниваются с коровами. В «Ригведе» 7.95.2., а также в 8.21.18 говорится, что в регионе Сарасвати разливали молоко, из чего можно сделать вывод, что там разводили коров. В местах сакральных рек и озер тюрки Саяно-Алтая задабривали духов «суг эзi» молоком, выливая подношения в реки.

В этом индийском эпосе эти священные животные часто выступают как олицетворение богатства, а также уподобляются богиням рек. В другом гимне «Ригведы» (3.33.1) читаем: «Как две прекрасные коровы-матери, которые лижут своих телят, Випас и Сутудри несут свои воды». Как мы помним, в «Ригведе» коровы, олицетворяющие лучи солнца, содержатся народом пани в пещере Вале. Вала так же вмещала подземные воды, которые боги днем собирали в бадью, а ночью поднимали на небо и изливали оттуда в виде дождя и росы. Когда же воинственный Индра расколол Валу, то воды потекли из него по земле на четыре (или семь) сторон.

Основываясь на выше указанных данных гимнов, пробуем приблизиться к пониманию мировоззрения окуневских пани, в какой-то мере реконструировать нашу карту. Эти гимны позволят нам интерпретировать личины с ярко выраженными коровьими рогами как мифологический образ крупных рек, близкий по содержанию к «коровьим» рекам из «Ригведы». Река у народа пан (пани) так же являлась аллегорией коровы (границы), т. е. ограничивающей линией, подвластной лишь божеству. Река или гора в тюркских традициях народов Саяно-Алтая еще и воплощение божества.

Удивительно, как люди, проживающие в разных частях земного шара, независимо друг от друга пришли не просто к сходным, но подчас к поразительно идентичным взглядам. Одним словом, для изучения ранних представлений о карте чрезвычайно важны некоторые свидетельства древнеиндийского эпоса «Ригведа».

С разложением мифологической картины мира, она не исчезла бесследно, но, сохранившись в наскальных рисунках, превратилась в пережиток древнего мировоззрения. К числу подобных пережитков, чрезвычайно ценных для науки, относится и рассматриваемая нами карта из Магор-Саргола.

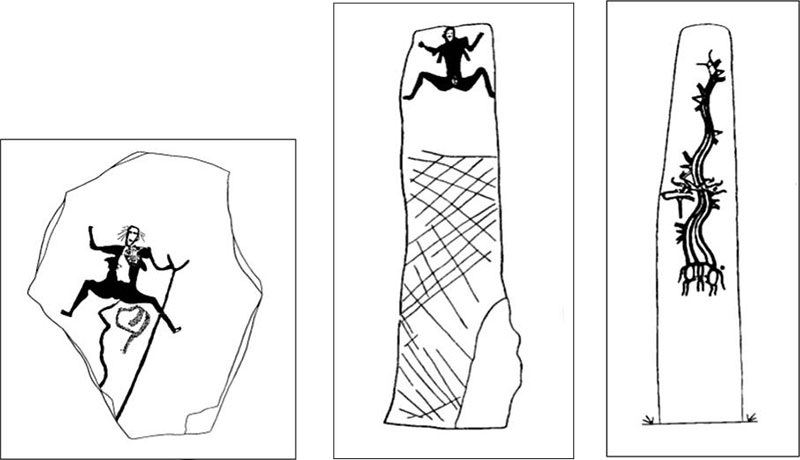

Для раскрытия мифологических представлений, касающихся нашей карты, следует уделить внимание роженице. Она послужит отправной точкой, двигаясь от которой можно попытаться понять образный уровень моделирования карты, «вчувствоваться» в него. Изображение роженицы было обнаружено в глубокой промоине на вершине главного камня «алтаря». Удивительно то, что рисунок богини с выходящим из ее чрева плодом – «змеей» – был скрыт от посторонних глаз. Должно быть, древний человек воспринимал эту «змеевидную» фигуру Валы (Алы) как родоначальницу людей и их мифических предков.

И все же проблема Валы как исходного правещества или некоего сотворителя мира (прародителя) по праву была в глазах древних картографов и мифотворцев одной из важнейших и первостепенных. В различных культурных традициях древности этот вопрос решался по-разному, и ответ на него облекался в форму разнообразных натурфилософских, изобразительных и мифологических концепций.

Обратившись к древнейшим пластам ведийской мифологии, мы увидим, что Вала была создана в схватках богов и чудовищ, в борении противоположных сил. Так говорят мифы.

Сюжет с изображением роженицы с исходящей из ее лона Алы (Валы), содержит намек на то, что змей, появившийся от матери-прародительницы, принял участие в творении не только гор Саяно-Алтая, но и мира.

Рис. 40. Изображение богини-роженицы и выходящая из ее чрева Валы (Ала бига – змеи).

Рис. 41. «Само зародившаяся» Вала в виде змеи, нависшей над личиной богини Матери.

«На плите могильника Лебяжье из лона „роженицы“ исходит волнистая линия, обозначающая змею. В руке у женщины „посох“ с развилкой на верхнем конце, видимо, обозначающий небесный столп.

<…> Речь идет о женских фигурах, лежащих или сидящих с раздвинутыми в стороны руками и ногами, в так называемой позе роженицы…Но на плитах и прибрежных скалах Енисея в тазминское время воспроизводилась не рожающая женщина (нет никаких признаков родов), а все та же богиня Мать-прародительница. Ее сущность дважды подчеркнута наложением женской фигуры на фигуру коровы. Образ женщины-коровы мы выше зафиксировали для воспроизведений богини Матери-прародительницы на скульптурных монументах» (Леонтьев Н. В., Капелько В. Ф., Есин Ю. Н. Изваяния и стелы окуневской культуры. Абакан, 2006).

В семантическом плане интересны фигуры рожениц на Шалаболинских скалах и стеле из могильника «Черновая». Исходя из «текстов» изваяний, можно предположить, что змей стал персонификацией не только мира, но и «пещерной» родины. Напомним, с изображением змеи, исходящей из лона матери, мы связывали образ Валы или местного Алы (двурогого змея).

Горные хребты древнего Алатау (в современном понимании также Западные и Восточные Саяны), свернувшись подобно змее в «99 колец», должны быть соотнесены с В/алой (змеей или драконом). Ведийская В/ала (пещера) – змеевидный демон мифической пещеры, в которую заточаются похищенные коровы-воды, могла именоваться у сибирского народа пан Ала пигом (двурогим царем – Змеем). Индра вывел из плена, расколов своей палицей Валу, скрывшую в пещере (vala) не только мифических коров, но и «солнечные» реки.

«Ты выпустил реки, проглоченные змеем.Тогда они ринулись в спешке,Те, что хотели освободиться и освободились.Больше они не останавливаются, вдохновленные (для бега)».К Индре (X, 111).Как нам представляется, эта мифологическая пещера с коровами и реками приобрела статус формализованного символа и реликвии при картографировании местности «демонами»-пани. В этом контексте саму площадь камня можно метафорически связать с пещерой, т. е. В/алой. Для древних художников контур (края) камня был как бы естественной рамкой – горными хребтами Алатау, которая обосабливала определенную площадь и группу рисунков (см. карту-схему № 12, 1), 2), 5), 9), 12), 13). На наш взгляд, название «панно» (поверхность или картина на стене, обрамленная орнаментом) для описания карты подходит более всего. Далее мы будем использовать данный термин для обозначения группы петроглифов рассматриваемой поверхности скалы.