полная версия

полная версияТайны забытых миров

Возможно, горы Таван Богд уул («пять божественных гор») на юго-востоке Алтае, на границе России, Монголии и Китая, являются далекой прародиной табанов – даваней, где обитали их предки в более древние времена. Как нам представляется, именно табаны Сибири сыграли важную роль в истории киргизского государства Давань. Значит, древне сибирские паны вполне могли явиться предками саяно-алтайских табан, тянь-шанских давань (по Чжан Цяню), ставших позже табандыр (один из родов фуюйских киргизов).

Район Ферганской долины с некоторыми названиями населенных пунктов так или иначе связан с народом пан из сибирских гор Сай/ан (Саяны). Кстати, тянь-шаньский или алайский «давань» из этой же системы гор Ала, протянувшийся от Таван (Западные Саяны и Монголия) до хребтов Дабан (Восточные Саяны).

Вот лишь немногие топонимы с корневой основой на «пан» («ман»), «ван», «кызыл», «ала» и «сай», имеющие отношение к саяно-алтайским гидронимам: Пангаз, Яйпан, Язьяван, Араван, Найман, Адрасман, Кетмен тебе, Кызыл Озгерюш, Кызыл Джар, Кызыл-Кыя, Кадам Джай, Уйгурсай, Кансай, Кувасай, Касансай, Джол-Сай, Шамалды-Сай, Анакызыл, Кызыл-Ой, Кызыл Ункюр, Кызыл Бель, Ала-Пуга. Реки: Кызылсу, Маркансу, Кызыл Суу, Тар.

Существуют созвучный тянь-шаньскому этнониму «давань» (даван) башкирский род дуван-табын и дуван-сакал. Дуванские башкиры: уваныш и кара-табын.

Спустя 400 лет после Чжан Цяня следы этнонима пан появляются в связи с информацией Клавдия Птолемея Александрийского о некоторых племенах, обитавших на востоке от Уральских гор. По его данным, с восточной стороны ближе всех к Уралу находились тибиаки, затем табеиты и аскатаны. Комментируя эти сведения, историк В. Н. Татищев вполне обоснованно сделал вывод о том, что «…тибиаки и табеиты мню, междо татары род немалы, оный разделяется на несколько званей, яко Каратабынь (кара табын), Кипчактабынь (Кипчак – табын) …».

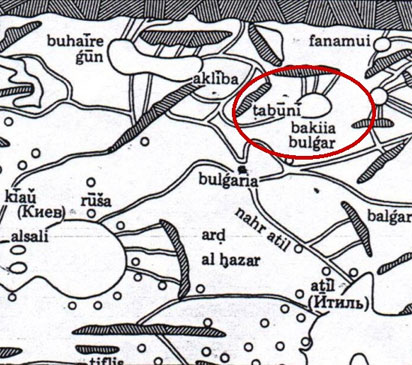

Сведения К. Птолемея интересны тем, что на карте арабского географа Аль Идриси (XII в.) башкиры и страна Табуни (Табан), географически связанные между собой, локализовались от Волжской Булгарии к северо-востоку в направлении Барабы.

Карта № 4. Фрагмент карты Аль Идриси с областью Табуни (Табан).

Саяно-алтайские табаны, даваны (табандыр) из ферганской долины в Киргизии, дуваны-табыны, уван/ыши из Башкирии, славянские иваны, яваны – греческие ионийцы, яваны от Древней Индии до Балкан – все они являются потомками древних панов. Их последующих поколений мы знаем так же как скифов – саков. «Шаков» (саков) из «Махабхараты» надо соотносить с алтайскими шакшалыгами, хакасскими сагайцами, башкирскими дуванами-сакалами, киргизскими сака (саке), саяками, т. е. саками – скифами.

В «Махабхарате» предки этих народов упоминаются как «шаки вместе с яванами на конях, отличавшихся большой быстротой». Есть смысл сопоставить индийских яванов-шаков с башкирским родом дуван-сакал, а также с родом табан у сакайских хакасов (табан-сагаев). Соответственно, яваны-шаки (саки) из «Махабхараты» могли быть потомками сибирских пани, упоминаемых в «Ригведе».

Под «демонским» племенем пани из далекой сибирской пещеры, скорее всего, следует понимать окуневцев Саяно-Алтая. В более поздние времена «андроновские» арии в «Ригведе» именуют враждебных пани словом «я/ваны». Одним из легендарных яванов, как мы помним, был индийский Кала Яван (Черный Яван), следы которого протянулись из далекого саяно-алтайского хакасского рода Кара табан (Черный табан) до земель башкирского рода кара-табын (дуванские башкиры). По преданию, этот потомок «черных панов» – Кала Яван – будто бы по проклятию самого Индры нашел свою смерть в пещере.

Позже в «Махабхарате» царя арийских племен Турвашу назовут яваном, т. е. паном (пани). Одного из сыновей Яяти так же назовут именем Яван. Потомки этого легендарного Явана заселят Малую Азию (территории нынешней Турции), а позже Древнюю Грецию. Таким образом, турки, как и «греческие» ионийцы (не путать с самими греками), являются яванами – потомками более древнего Пани.

Самим Яяти было предсказано, что эти яваны завоюют Индию, и это предсказание впоследствии сбылось. Потомки древнесибирских и приуральских саков – табанов, то есть, «шаки» и «яваны», займут северную часть Индии. Они и напишут в своих священных текстах, что страну царевича Турвасу завоевал Сахадева (сакский правитель), один из братьев Пан/давов. Даже великий Кришна, проиграв битву с Кала Яваном, вынужден был бежать от своего могучего противника.

Из сведений «Ригведы» о племенах пани и яваны, а позже «Махабхараты», где упоминаются «шаки вместе с яванами на конях, отличавшихся большой быстротой», мы вправе сделать следующее заключение. Все эти племена, т. е. шаки и яваны, на основе скудных сведений «Махабхараты», китайского путешественника Чжан Цяня, а после греческого историка Клавдия Птолемея, мы можем отождествлять не только с предками саяно-алтайских панов, но и с предками башкир.

Также можно предположить, что какая-то часть из племен шаков (саки-скифы) во времена раннескифской культуры могла влиться в объединение племен панов. Впоследствии из племенных образований вышли башкиры, казахи, уйгуры, киргизы и т. д. Значит, уже во II тыс. до н. э. в горах Саяно-Алтая (возможно, частью и в южноуральских степях) могли жить кочевники паны (предки табанов).

Притом осели эти паны, вероятно, в тех районах Приуралья, этноним которых связан с ведийскими пани-волками и саяно-алтайским родо-племеным союзом «семь волков». Подтверждением этому историко-этнографическому факту может послужить современные этнонимы «башкир» или «башкурт» («головные волки») Южного Урала и близлежащих территорий.

Во-первых, название башкирского народа «башкурт» соответствует союзу «семи племен (волков)», ставшим в свою очередь калькой или смысловым значением ведийских пани, именуемых ворами, то есть волками. Во-вторых, нельзя исключить того, что часть потомков этих древних кочевых племен пан много позже стала одним из древнебашкирских племен табан.

Как мы помним, в сибирской Барабе археология выделила огромный пласт андроновской культуры, носители которой турваши в этом районе оставили название оз. Индер (арийский бог Индра). Кстати, бог Индра с царем Турваш привел восточные племена в Индию. С распадом этой индоевропейской культуры в Южной Сибири паны (пани) выйдут в большой мир и создадут малоизвестный ныне мир – союз племен под названием «яван» или «табан». Великий царь праариев Турваш будет назван Яваном, т. е. Табаном.

Впоследствии потомки могущественных пани – табаны – так же оставят заметный след в виде распространенных названий озер Большой и Малый Табаны, Табана, Табандыкское, Табанды в районе озера Индер (западнее озера Убинское).

Можно предположить, что и «Ригведа» (середина II тыс. до н. э.), спустя почти пять веков после эпохи окуневской культуры, что и «Махабхарата» (VII в. до н. э.) спустя почти тысячи лет, что и китайский путешественник Чжан Цянь (II в. до н. э.), что и Клавдий Птолемей (II в. н. э.) через четыреста лет после него, и Василий Татищев имели в виду народ пан, а также их потомков.

В древние времена не только предки тянь-шаньских киргизов и башкир имели такие родоплеменные подразделения, как табан или табын, но и казахские, узбекские, каракалпакские, туркменские, саяно-алтайские народы. Отголоски их в том или ином виде дошли и до наших дней.

Вероятно, в период андроновской культуры часть панов с родоплеменными союзами с юга Сибири переселилась на юг Урала, в Среднюю Азию, далее в Индию и Малую Азию, и создала тот племенной костяк, который впоследствии сильно разросся и явил миру яванов (панов), а позже и шаков (саков-скифов) Турана. Мы их знаем по источникам «Ригведы» как яванов, подчиненных сначала праарийским племенам турваши или ман (ман-ары, мун-ары), а потом как скифские племена саков (шаков), возглавившие туранское образование.

К концу андроновской эпохи волны этнической экспансии 1500–1300 гг. до н. э. увели за собой панов во главе манов (вождей туранцев – турвашей) с родных земель юга Сибири на запад. Но на Саяно-Алтае остались их потомки, среди которых шорско-хакасские роды табан и хакасская родоплеменная группа сагайцев и туран. Лишь одни сагайские табаны и тураны сумели донести свой древний этноним, что достойно удивления и уважения.

Косвенное описание народа пан можно встретить в легенде о возникновении тюрков, т. е. предков древних Тюкю («теке» – козел) из владения Со, представленного в китайской летописи Чжоушу. Вернее, речь идет о далеком упоминании данного этнонима в лице праотца тюрков Абан (А/банбу), который дал продолжение некоему аристократическому роду Апан (Апангиу). (См. выше: владение Со (су) – «вода», выражение «Чир-Су» (Земля воды) в значении «Родина».)

Вот краткое изложение о происхождении этого героя в легенде: «Предки Тюкю происходили из государства Сo, лежавшего севернее Хуннов. Вождем племени государства Сo был Абанбу, имевший 17 братьев…».

Из династийной истории Чжоушу (551–583 гг.) было известно, что предки древних Тюрков-Тукю, под названием Ашина, составляли отдельную отрасль дома Хунну.

Этногенетическая связь древних тюрков с хунну засвидетельствована источником довольно определенно. Но имеются и другие исторические сообщения, позволяющие детализировать и уточнить эту связь. По предположению некоторых историков (на основе данного китайского источника), эти места Саяно-Алтая являются древней родиной тюрков.

Теперь, что касаемо вождя Абан/бу или Абан бия. Приставка «А» у монголов – символ уважения, а слово «пан» («бан») по-тюркски означает «люди», «народ». Вторая часть этого слова – «бу» (би): 1) родоплеменной князь; 2) староста (по булгарской рукописи). Тюркское слово «бий» в булгарских текстах передается термином «би» или «бу». Значит, «Абанбу» переводится с тюркско-монгольского как князь великого народа. У Геродота в «Истории», а также в енисейско-орхонской письменности фигурирует племя будин. Есть слово «абанат» (хак.) – заложник (из детей княжеской фамилии во времена средневековой Хакасии).

Возможно, имя Абан-бу (А/пан бий) предводителю древних Тюрков-Тугю (Тюкю) было дано по этногеографическому признаку. В переводе с тюркского языка оно могло означать также «вождь из пещеры». О какой пещере идет речь, мы уже рассмотрели выше (ср. созвучное тюр. – каз. слово «апан» – нора, берлога, т. е. в значении грот или пещера). А ведь некогда прототипом Абана (А/пана), предка древних Тюрков-Тукю (теке – козел), был козлоподобный Пан, т. е. рогатый кер/мес (Гермес), напрямую связанный с пещерой (там содержатся угнанные коровы).

В русской былине воспевается слава богатыря, который освободил не только племянницу Владимира, но и множество других пленных, томившихся в норе – подземелье Змея:

«Тогда Добрыня во нору пошел,Во те во норы да во глубокие.(Ср. тюр. – каз. «апан» – нора, Афон-гора, Аванские горы.)Тут же мы читаем о норе, но уже как о пещере:<…> И выходит тут змея было проклятаяДа из той было пещеры из змеиною.<…> Опускается Добрынюшка с добра коняИ пошел же по пещерам по змеиным,Из тыи же из пещеры из змеиноюСтал же выводить да полону он русского.Много вывел он было князей, князевичев…»В некоторых вариантах стиха предание о звере-Индре связывается со священными горами: «Живет тот зверь в Афон-горе…» Как мы помним, не только славянский Добрыня отправляется в дальний путь к пещерам Змея, но и Индра освобождает коров, мужей-героев, плененных Змеем, из пещеры. Таким же образом и современное слово «апан» (тюр. – каз. – нора) некогда имело значение «пещера».

Древнетюркские слова «а/пан» (великий народ), «абан-бу» (вождь из пещеры или предводитель великого народа), а также санскритское «пан» (уважаемый, почетный) одного этимологического источника. Все они восходят к значению «пан» – народ, который нужно соотносить с местом их обитания, т. е. с мифологической пещерой, ставшей их родиной – Чир-Со (Земля-Вода). Из той пещеры и «вышел» некогда аристократический род Апан (Апангиу).

Тюрки считали себя порождением земли, а вода часто служила символом другого мира – мира мертвых. Мира, в который уходит вода, мира подземного. Отсюда и угорское название «панг», кетское «бангоденг» – мифические «земляные люди», а также древнетюркское «А/пангиу» – аристократический род первых тюрков.

Относительно саяно-алтайских табанов (горных панов) мы с полной уверенностью можем утверждать их наиболее древнюю этногенетическую связь, по крайней мере, с «панами» как окуневско-андроновского, так и карасукского периодов.

Первые упоминания о саяно-алтайских пани мы приписываем летописцам «Ригведы». Не подвергая сомнению достоверность этих данных, мы приведем в более поздних косвенные сведения о возможных потомках древнего народа пани, которые содержатся в знаменитой работе Геродота в «Истории».

Греческий ученый, говоря о восточных скифах-саках (шаках) – потомков пани Саяно-Алтая, описывает их как «лысых людей», а рядом с ними за «высокими и недоступными горами» обитают «козлоногие люди», то есть паны. В тюркском языке «лысый» передается словом «тас» или «хох/пан», «хул/бан» – «лысый» пан (см. греческий Пан – козлоногий божок).

Можно предположить, что пани из «Ригведы», которых Геродот позже назовет скифами (саками), а также яваны (даваны-табаны) ранних индийских, греческих и китайских источников являются потомками древних саяно-алтайских панов.

Конечно же, этногенетические истоки геродотовских скифов (саков) VIII–VII вв. до н. э., с их более ранними историческими предками панами из Сибири или ведийскими пани, проследить довольно трудно. Тем не менее такую попытку необходимо предпринять. Трудность заключается, прежде всего, в отсутствии в древнетюркских письменных и рунических источниках этнонима «пан», в то время как этнонимы «табан» и «саки» хотя и отсутствуют в древнетюркских рунических надписях, но имеются в других летописных хрониках.

Так, скажем, в индийской «Махабхарате» (VIII–VII вв. до н. э.) они фигурируют как союзные племена яваны и шаки (см. выше). Напомним, до наших дней дожили башкирские роды дуван-табын, дуван-сакал, хакасский табан-сагай, т. е. паны-саки. Яваны-шаки известны в дальнейшем как сэбэры (сувары), маджары (мадары), тасы (дашты), чуды (чудры) и т. д.

Наиболее древними из известных скифских (сакских) племен Саяно-Алтая были (угроязычные) европеоидные динлины – носители Тагарской культуры, относящейся к периоду VII–II вв. до н. э. Конечно же, Геродот, ровесник той культуры, про Саяно-Алтай ничего не сообщает. «Отец истории» не указывает имя подзабытых панов в восточных землях, издревле обитавших в предгорьях Саяно-Алтая. Умолчание данного этнонима «пан» в трудах Геродота (как, впрочем, и в древнетюркских эпитафиях) объясняется тем, что данный этноним к тому времени уже входил в политическое объединение саков, именуемое обобщенно «скифы». Более того, до времен Геродота один из рассматриваемых ареалов восточных скифов-саков, не говоря уже о панах (яванах), расширился далеко на Запад, т. е. до северной Индии, Ирана, Малой Азии и Балканского полуострова.

В древности и средневековье тюркский этнос был широко распространен не только по Саяно-Алтаю, но и по Средней и Нижней Сырдарье, а на Востоке его границы простирались до Тихого океана. Эти регионы впоследствии не зря носили название «Дашти Кипчак». В древности современный Ташкентский оазис, вся территория Казахстана, Семиречье, Горный Алтай, Южная Сибирь и Восточный Туркестан считались родиной тюркоязычных народов, говоривших на различных диалектах.

Выясняя генетическое происхождение народа пан (пани), следует обратиться не к поздней туранской истории, а к начальной – к истории конкретного племени, ставшего объединительной основой для многих народов.

Трудно, конечно, не сопоставить приуральских табынов, тянь-шаньских табындыров (табандыров), ферганских даванов, казахских табанов с табанами из глубин Саяно-Алтая (с хакасским родом).

Мы не допускаем возможности существования примерно в одно и то же время в территориально отдаленных регионах племен или союзов племен почти тезок – индийских пани и сибирских панов. Несомненно, между ними непременно должны быть какие-то дальние родственные связи. Действительно, так же не вызывает сомнения то, что существовал один этнонимный источник у названий разновременных тюркского племени пан (табан), славянского пан (иван) и ведийского пани (яван).

По нашему мнению, этим источником и было упоминаемое в «Ригведе» племя пан или пани. На некоторых языках и диалектах название племени пан звучало как ман. Может показаться, что «ман» был одним из древнейших саяно-алтайских диалектных фонетических вариантов названий «пан». Но вряд ли следует абсолютно отождествлять названия «пан» и «ман», однако существенная связь и родство между ними наличествуют.

Проанализируем лингвистическую сторону этнонимов «пан» и «ман». Характерное для тюркских языков чередование «п» (б) и «м» в начале слова очевидно. Чередование согласных в этнониме сообщает нам, что «родственные» паны и маны все же говорили на разных диалектах или говорах тюркско-индоевропейского языка того времени. Как известно, чистого народа или этноса в мире нет ни одного. Но все же понять историю происхождения основных этнических составляющих того или иного народа и гензис его имени вполне реально. Вот и на основе информации «Ригведы», нами выяснено многое. Например, время появления этнонима «пани» мы отнести к событиям, произошедшим задолго до арийского нашествия, к периодам окуневской культуры андроновских племен. Но из-за того, что два этих события (возникновение окуневской культуры и время создания «Ригведы) имеют большой временной разрыв между собой, язык первых окуневских поселенцев – пани – уже сильно отличался от языка санскрита.

Народы, населявшие Саяно-Алтай, не жили на одном месте на протяжении многих веков, не меняясь в обычаях и в языке. Афанасьевцы (предки андроновцев-«федоровцев»), к примеру, уйдя из этих мест во II тысячелетии до н. э., вернулись сюда через несколько столетий после долгих странствий по Южному Уралу, Казахстану и Западной Сибири. Многие индоевропейские слова древнего афанасьевского Саяно-Алтая, воспроизведенные позже санскритом, якобы относимых индоиранским (индоевропейским) народам, на самом деле могли так же принадлежать тюркоязычным, древне самодийским и угроязычным племенам.

Можно предположить, что во времена окуневской культуры ареал проживания данного племени пан (ман) не ограничивался пределами Хакасско-Минусинской котловины, Северного Алтая и отрогами хребтов Западных Саян. Данный ареал включал в себя, скорее всего, большую часть Саяно-Алтая. Однако территории современной Хакасии, Кемеровской области и Горного Алтая могут быть признаны местом преимущественного проживания названного племени, особенно до периода активной арийской экспансии, т. е. до середины II тыс. до н. э.

Видимо, данное племя, войдя в конфедерацию Туран или в союз «семи волков», могло свободно или принудительно, частью или полностью быть расселяемо в пределах ареала окуневской культуры. Доминирование панов в последующих государственных образованиях туранского «царства» произошло, как нам представляется, в карасукскую культуру в Сибири. Это было не однородное племя, а союз мелких племен, что было характерно для горно-таежных народов того времени, а для степных народов предгорий Саян в особенности.

В то время наименование «пан», скорее всего, объединял уже этнические и родоплеменные группы, говорившие не только на различных тюркских языках, наречиях и диалектах. Возможно, данный этноним включал в себя древние самодийские, угро- и кетоязычные группы, а также многие родоплеменные коллективы, язык которых в настоящее время установить невозможно. Из этих разноязычных племен и мог быть создан так называемый Туранский мир на юге Сибири, о чем шла речь выше. На этом основании можно считать племя пан, позже возглавляемое (андроновскими) ара/манами, как одно из главных племен туранского мира. Именно поэтому, как нам кажется, рассматриваемый этноним в эпоху андроновской (арийской) экспансии (по текстам «Ригведы») уже мог обнаружиться от средней долины реки Томь Томской области и реки Мрассу Кемеровской области до Хакасско-Минусинской котловины.

Потомков великого народа пан мы знаем, как древних табанов и саков, которые на санскрите обозначены как яваны и шаки (скифы). Эти народы в древне ведийской «Махабхарате» выступают как родственные племена в содружестве при битвах. «Махабхарата»: «И все правители восточных и северных областей…шаки (саки) и яваны. Все эти могучие воины на колесницах двигались во втором ряду войск». В другом тексте эпоса есть строки: «Охранителями их выступали…шаки вместе с яванами на конях, отличавшихся большой быстротой». От тех древних времен сохранились в хакасском языке слова: 1) «саг» – война, сила («сага чорчен ат» – боевой конь); 2) «сагыр» (хак.) – круп лошади; 3) «сагай» – представитель ведущей этнической группы хакасов.

В более поздний период, с расцветом туранского мира, индийские летописцы в «Махабхарате» именуют враждебных пани словом «я/ваны». Под яванами – «дикими племенами», как мы уже предположили выше, следует понимать потомков «демонского» племени пани из «Ригведы», которых, в свою очередь, нужно соотносить с окуневцами Сибири.

К скифскому периоду (по источникам «Махабхараты») относится формирование следующих протопанских этнических единиц, восходящих к близкородственным племенам: яваны-шаки (они же паны-саки или их потомки табаны-сакайцы), мадары (маджары), хуны (хоны), скифы-алазоны, кираты, сувары. Кираты – лесные и горные племена, считавшиеся шудрами или млеччхами, населяли область от Непала до крайнего Востока.

Они же, т. е. паны, явились предками тянь-шаньских даваней (по Чжан Цяню), ставших позже табандырами (один из родов фуюйских киргизов), восточноуральских табеитов (по К. Птолемею), коих нужно причислить как к башкирскому, так и хакасскому родоплеменному союзу табан. (Даваны – обитали в ферганской долине, дуваны – в Башкирии, табаны в нынешней Хакасии.) Шаков из «Махабхараты» надо соотносить не только со среднеазиатскими согдами, т. е. саками-скифами, но и с сагайцами у хакасов, саха (якуты), саке и сака у киргизов, шага у казахов, шакай и шекей у узбеков, шаг у туркмен. О широком распространении этнонима «сак»/ «сака» (иногда в форме «шак»/ «шака») у ряда тюркоязычных народов писали многие тюркологи и лингвисты.

Часть вторая

Свар – сакральный загон

Сакральность границ особенно культивировалась у сибирского племени пан (пани) и угроязычных суваров (сэбэр) с эпохи бронзы. Если вдуматься, любой наш дом – совокупность «вечных» символов (порог, окно, дверь, стены), возникших с осмыслением образа границы. Даже пространство вокруг поселения обладает определенной архетипичностью, обусловленной освоением мира, выделением в нем себя, своего места – «Себе». В окуневско-андроновское время возник еще один символ некоего рубежа, это реки «сиб» («сип») или «сув» («сэв»). По представлению тюрков, вода «сув» скрывает вход в Нижний мир, куда уходят души мертвых. Вероятно, от слова «сув» происходит выражение «субур тас» (хак.) – ограды древних могил.

Будучи, по сути, фрагментами стен или их метафорой, многие реки служили материализацией родных пенатов, наглядно выражали их пределы.

Древние угры, впрочем, как и пани, границы своих земельных наделов помечали обожествленными камнями, символизировали скалами, а также горными хребтами и реками. В местах священных рек задабривали духов молоком, выливая подношения в реки.

Перейти реку «сиб» означало посягнуть на чужие владения. Нарушителя границ проклинали и сурово наказывали колдовством («сибэр», «сэбэр» или «сэбэрэг» – колдовство). Наиболее почитаемый Сувар или Свар (сакральный загон) находился в Минусинской котловине Хакасии, который символизировал незыблемость имперских рубежей. Обращает на себя внимание этимологическая связь слова «сувар» («свар») с названием реки «сув».

Река или гора (скала) в древне угорских и тюркских традициях народов Саяно-Алтая еще и воплощение божества. Река же стала аллегорией границы, т. е. ограничивающей мистической линией, подвластной лишь духам воды или божеству.

Присваивая себе земли Малой Азии, северной Индии, Ближнего Востока, древние туранцы-паны (яваны) переносили старые топонимы и гидронимы из Сибири в новые места. Расчет был прост: снискать к себе расположение старых богов, утвердиться на новых территориях, расширяя собственные пределы. Ведь изначально люди именно их рассматривали в качестве указателей территориальных границ, олицетворения мест (см. река Раса).

У сибирских племен пан и суваров (субаров) для этого имелись свои «воды» и «горы» – пристанище духов предков, богов, чтобы не покинули они здешних мест. Покушающиеся на чужие рубежи, пересекающие чужие реки (сэб, сув), горные перевалы заслуживали проклятия (сэбэрэг). Панический страх могли навести пани на чужаков при переправе речных границ. После смерти неприкаянная душа врага блуждала без приюта, его посмертное «я» (мана) утрачивало свою земную сущность. Его тело, ограничивающее душу – «я», под воздействием изначального водного хаоса как бы распадается на составные элементы.