полная версия

полная версияТайны забытых миров

В мировосприятии создателей карты «оболочка» или края камня представлялись некой стеной «пещерной» родины. В этом смысле она как бы ограничивает мистическим образом общение с враждебным «степным» миром андроновских ариев. Один из архетипических образов змеи Алы – это Аль/эль (владение) или Аlaya (сан. – обитель). Сравните: ali (сан.) – линия; горы Гим/Алай (Hima-Аlaya) – обитель холода; «аал» (тюр.) – селение; «ала/чых» (хак.) – архаический конический шалаш. И у славян сохранилась «Ала», но уже как волшебный камень (иногда гора) Ала/тырь, который охраняется мудрым змеем Гарафеном.

Происхождение «карты» каким-то образом связано с представлением о змее – Вале, который, как бы представлялся то оградой, то каменным ларцом, то пещерой. Он считался «сокровищницей, имеющей основанием скалу, полной скота, коней и благ», что может быть сопоставлено с росписями из карты Магор-Саргола.

Каменное панно из Мугур-Саргола проявляет родство с образом пещеры Валы, где содержатся священные реки и солнечные коровы. Некоторые из изображений на «карте» к тому же имеют ярко выраженные личины с коровьими рогами.

Отношение панно или «алтаря» (см. Ала тырь) к мифологической пещере вполне естественна. Очевидно, окуневцы-паны связывали свое происхождение с образом пещеры (змеевидного Ала бига), а свое местонахождение в пространстве соотносили с образом всеобъемлющей горы Алатау. В мифологических представлениях этого народа в чреве змеевидной Валы (пещеры) скрывалась священная долина Ман (Мэн), от которой появлялись живые и к которой возвращались умершие. Значит, изображения на главной плоскости панно мы рассматриваем как воспроизведение комплекса древних представлений о мифо-географической структуре родины.

Создавая всеобъемлющую картину «внутреннего» устройства, окуневские пани долгое время пребывали в уверенности, что их маленький мирок, ограниченный относительно небольшой территорией Саяно-Алтая, и есть изначальный мир. А потому при картографировании главное внимание обращали в первую очередь на окружающий их конкретный ландшафт, приписывая ему мифические характеристики.

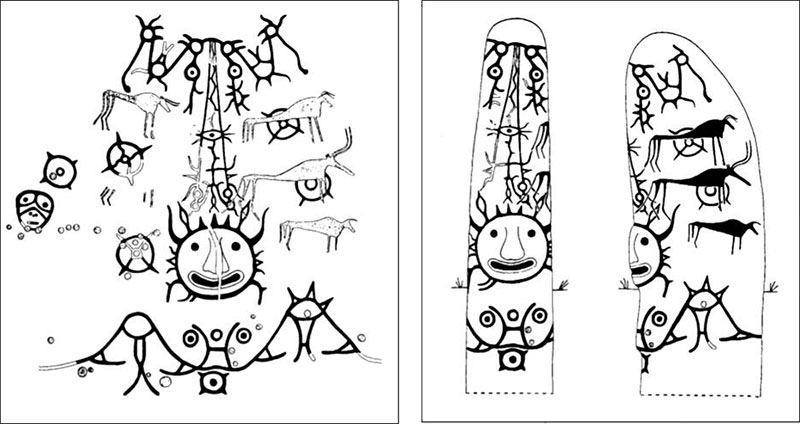

Рис. 42. Змеевидная Вала (Ала тау) как олицетворение «пещерной» родины.

Рисуя землю в облике фантастического создателя – двурогого Змея, древний человек был вполне уверен в том, что так оно и есть в действительности, что почва под его ногами в самом деле шкура и плоть космического Змея. А детали горного рельефа воспроизводят контуры его застывшего тела.

Основанием для такой уверенности служили сугубая непосредственность мировосприятия и характерный для «окуневского» мышления синкретизм.

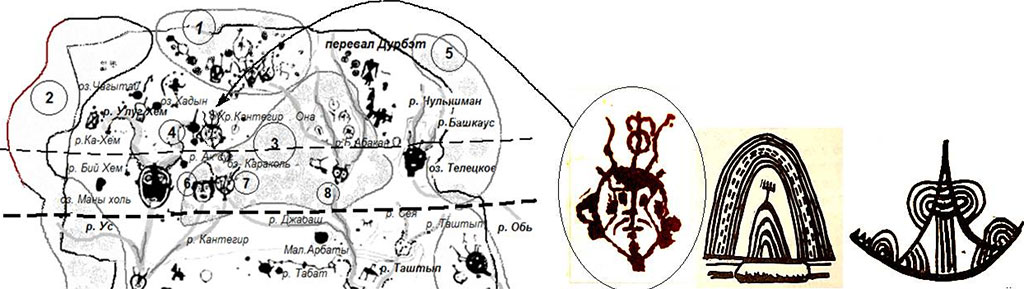

Рис. 43. Содержание священных рек и солнечных коров в само зародившейся Вале.

Потребовалось много времени для того, чтобы человек осознал свою независимость от царства Змея и возвысился над ним. Воззрения на сакральную долину внутри пещеры Валы как тело огромного Змея постепенно исчезали, а на смену им приходили иные, более утонченные мифо-космологические концепции. Чуть позже в такую концепцию или систему оказывается включенным и первочеловек – хакасский Бурус (см. карта-схема № 11, г. Борус) или индийский Пуруша. По одной из версий Индра явился из уст жертвенного Пуруши (человека), из членов которого боги сотворили миры.

«Чрезвычайно любопытно описание пещеры, в которую скрылась волчица. Пещера находится в горах от „Гаочана на северо-запад“, т. е. в центре Алтайских гор. В горах есть пещера, а в пещере есть равнина, поросшая густою травою на несколько сот ли окружностью. Со всех четырех сторон пещеры лежат горы…Любопытно, что типичная горная долина в „Суйшу“ названа пещерой. (Гумилев Л. Н. Древние тюрки. М., 2002).

Феномен границы, архетип дома-пещеры

Так или иначе, идея границы, архетип некоего дома-пещеры, стал одним из ведущих картографических факторов. Огражденная со всех сторон горными хребтами Хакасско-Минусинская котловина тем не менее являлась областью прогрессивного развития культуры древних человеческих общин в окуневскую эпоху.

Хакасско-Минусинская котловина – это относительно небольшой историко-географический регион, расположенный в системе гор северного Ала/тая (Западных и Восточных Саян). Этот регион, обозначенный на карте-схеме под № 12, ограничен на юге Западным Саяном – 2), на западе – Абаканским хребтом – 9), на севере – горной цепью Кузнецкого Алатау – 12) и на востоке – отрогами Восточных Саян – 13). Географическое расположение сакральной долины или котловины хорошо согласуется с описанной в китайской «Суйшу» горной равниной, которая названа пещерой.

Извилистые горные хребты длиною в сотни километров напоминали, скорее, фантастическую змею, отчего и получили соответствующее название «Алатау» – змеиные или драконовы горы. Происхождение этого наименования от «змеевидной» линии нужно связывать с некогда общим пратюркско-индоевропейским словом аli (сан. – линия). О сакральности географических «линий» мы писали выше.

Как нам представляется, окуневские пани смогли найти вокруг себя успокоительную границу, которая обеспечила им на какой-то период безопасность и незыблемость имперских рубежей. Будучи, по сути, фрагментами «стен» пещеры, метафорой границы, горные хребты служили окуневцам материализацией родного дома, наглядно выражали его пределы и владения. Позже от аli (сан. – линия) произошли слова «аль/эль» (владение) и аlaya (сан. – обитель). Есть схожее по смыслу выражение «Олен сын» (хак. фольк.) – хребет, окружающий со всех сторон Хакасско-Минусинский край.

С зарождением замысла надежно оградить места своего пребывания от нежелательных вторжений андроновских степняков и мистических сил начал осознаваться феномен границы, архетип горной крепости све – символ пещеры. С наведением и устройством рубежей фактически начиналась государственность народа пан, предполагающая в основе своей установление пределов распространения верховной жреческой власти. В такой «пещерной» крепости потомки тех «демонов» – пани, которых история знает, как сагайцев-саков (шаков), табанов, т. е. тюркютов, сумели сохранить культуру своего этноса.

Вот почему енисейские киргизы по праву могли считать, что «они происходят от спаривания бога с коровой в некой пещере». Для тюркютов издревле Ала (Ала/тай, Алтай) являлась «пещерной» родиной с такими названиями, как «Эль», «Эргене Хон», «Кап таа», «Каш/Ала» или «Кошара». Древние угры называли эту страну Сэбэром (иначе Сiве, Сэвэр, Свар – загон для скота). Нам Сэбэр известен как Сибирь.

Здесь были рождены идеи природной крепости све, которую степнякам-ариям взять было не так-то легко. Но все же в «Ригведе» (в гимнах об Индре) напишут, будто бог древних ариев разрушил «сотни» такие крепостей. Некоторые сибирские боги и демоны так же «перекочевали» в Индию, Иран и Европу.

Если обратиться к тюркскому языку, то можно найти там и прототип пещеры («убежище»). Очевидно, это слова «пан» или «пана», что означает: кир. – убежище, защита, покровительство; каз. – приют, убежище, защита, укрытие; каз. «А/пан» – нора, берлога.

Близок к ним по содержанию древнеримское слово, доставшееся италийцам от малоазийских яванов (автор выводит их предков из этих мест): «пенаты» – родной дом, кров. Это слово этимологизируется от древнетюркского «пана» (приют, убежище).

Быть может, изначально понятие «панно» (поверхность или картина на стене, обрамленная орнаментом) несло в себе сакральный смысл, связанный с защитой или обрамлением?

Значение тюркского слова «пан» охватывает широкий круг представлений: 1) защита и покровительство; 2) помещение чего-либо внутрь; 3) богатство; 4) удойные коровы. Все эти мысли предполагают высокую роль скотоводства у сибирского народа пан, который фигурируют в индийской «Ригведе» как пани – «хорошие сторожа», т. е. ча/баны. В плане мифологической эволюции судьба древнетюркского «пан» показательна в образе греческого бога Пана, ставшим богом-пастухом, охранителем стад (греки доверили ему пасти и охранять свои стада). Его имя соотносимо не только с древнетюркским «пан» (см. выше), но и с тюркским «чабан» и казахским «шопан» – пастух, чабан. Происхождение выше указанных слов не находит иного объяснения, кроме как от слова-этнонима «пан», восходящего в основе к бронзовому веку.

Значит, мифическое племя пани, удерживающее коров в пещере Вале и в чьих именах заложено магическое «убежище» – пана, так или иначе связано с образом защищенного места и является как бы их атрибутом.

Благодаря потомкам минусинских или обь-чулымских андроновцев-манов (арьяманов) и панов («иванов» – яванов) до нас дошли свидетельства славянского фольклора об «кип-камне» Алатыре. Народная традиция славян называет этот камень горой, где находится будто бы трон или алтарь мирового царствования.

Напомним, что Мана или Мöнi (хак. фольк.) – сказочная страна вечной молодости и вечного лета. По представлениям ариев Мана – это самое сакральное и благодатное место в горах Валы, т. е. Алатау. И, конечно же, за право быть похороненным в сакральном «кладбище» своих предков манов значило жить вечно молодым, т. е. считалось большой честью. «Улгерлiг сын кистiнде Мöнi чир пар» – за хребтом Ульгерлiг (оружающим Хакасию) находится страна вечной молодости (В. Я. Бутанаев).

Веревкой для вращения священной для индусов горы-мутовки Ман/дара (ср. гора Манак, гора Манская и река Дарья) послужил Змей. Асуры-демоны взяли великого Змея за голову, боги за хвост, и сотни лет взбивали океан. Из вод появились: волшебный камень, хмельной напиток сура и многое другое…

В «Голубиной книге» славян гора Алатырь наделена целебными и волшебными свойствами, так как из-под нее по всему миру растекаются целебные реки.

«Из-под камушка, с-под АлатыряПротекли реки, реки быстрыеСредь лесов, полей…Всему миру на исцеление».Сравните, Мöнi cуг (хак. фольк.) – источник с живой (целебной) водой, берущий свое начало с гор Алатау, или Ала/тыря.

На наш взгляд, страна Мöнi (Ман) соответствует современной территории Хакасии, так как есть система гор и рек таких, как горы Ког/менские (Небесный Мен), Манский хребет, река Ман и т. д. «Когмен жир» (по др. – тюр. письменности) – Киргизская страна.

Автором этого труда насчитано на Саяно-Алтае около сорока гор и перевалов на «Ман»/ «Мен»/ «Мун». Приведем некоторые из названий гор: Мундарга (Манский Хребет) в Хакасии, Ког мен (Небесный Мен) – Западные Саяны или долина р. Абакан (Минусинская котловина), Манбек-лу (по Гардизи) по названию Монгун-Ола, мифическая гора Манак по р. Мрассу и т. д. Также имееся около двадцати пяти рек и озер на «Ман»/ «Мен»/ «Мун». Но все же, самым сакральным центром земли Ман/Мöнi могла считаться Хакасско-Минусинская котловина.

Что касается эпитета «кип» из выражения «кип-камень», которым обозначали славяне гору (камень) Ала/тырь, то происхождение его надо выводить не от «кипеть», как пытались этимологизировать некоторые лингвисты, а от булгарского «кеп» или «кепе». «Посреди Карамата росло несколько деревьев, самое красивое из которых и называлось священным деревом Бай Терек. Южнее Бай Терека на земле был сделан помост для кельбира – „ег-кэпэ“…» (Булгарская рукопись «Джагфар Тарихи»).

Аналогом слова «кеп» (кип) является древнетюркское «кап». См. «Кап тоо» (кир.) или «Кой кап» (иран.) – мифические горы, окружающие по краям землю. Этот древний архетип горной крепости явился мифологическим образом пещеры, материализацией родного дома «све» или «Свара». Одним словом, мифические горы Кап таа – Ала таа (см. славян. «кип-камень» – Алатырь), окружающие по краям священную землю Ман, впрочем, как и «Свар» (сакральный загон для коров), стали выражать пределы и владения окуневских пани.

Будучи, по сути, фрагментами «стены» пещеры, некоторые горные хребты с ущельями и перевалами могли метафорически служить воротами, также названными «Кап» или «Капа».

«Карамат располагался на возвышенном месте на поляне. „Стена“ – плетень была едва заметна – и то только у трех ворот карамата (у восточных, которые назывались Тангра Капа, у северных – Кук Капа и у южных – Ер Капа) и с западной стороны, наглухо закрытой от злых духов» (Булгарская рукопись «Джагфар Тарихи»).

В фольклоре некоторых тюркских народов сохранились выражения «алып капа» (высокие ворота), «тимер капа» (железные ворота), «капчал» (см. аал Капчалы в Хакасии) – дорога по ущелью или просто ущелье – коридор. Данный путь – коридор по направлению в Кап таа, т. е. к месту проживания угро-тюркоязычных панов, изначально мог носить название «пант» (путь, дорога). Мы же знаем ее как Пантикап.

Какова же граница данной пещеры, как она выглядела на карте по мнению древних художников? На наш взгляд, именно представители таинственных пани передали здесь сферу своего территориального владения (распространения), изобразив ее по вертикали.

Основная плоскость каменного панно разделена скальными трещинами на три яруса. Эти трещины были для древних художников как бы естественной рамкой, обособливающей определенную группу рисунков.

Наверху (верхний ярус) – горный «небесный» Ман, мир народа пан или та/пан (горных людей), где в более высоких, по сравнению с людьми, сферах обитают боги и духи гор и рек.

Чуть ниже (средний ярус) – «средний» мир (священная земля Ман, Мен-су или Мöнi – страна мертвых и бессмертия [ср. греч. область Мани, иначе Майна, где находился вход в царство Аида]).

Внизу (нижний ярус) – «нижний» мир, названный тюрками «индре» (низ), где и осели дальние, «нижние» андроновские арии, почитатели бога Индры.

Наиболее характерный сюжет панорамной изобразительной поверхности – это воспроизведение таинственных личин. Именно они отражают направление великих рек «сверху вниз», т. е. от верхнего яруса к нижнему.

Анализ верхнего яруса карты – Когмена (Небесного Мана)

В верхней части панно представлены многочисленные таинственные существа «верхнего» (горного) мира – обители богов и духов-предков, которых символизируют личины с коровьими рогами. Поскольку важнейшую роль в архаичном мировоззрении играл не только Змей, но и небесный лось (корова), то и рекам «верхнего», т. е. горного мира, придавалась их семантическая значимость – обличье с рогами. Изображения личин (голов) в несколько раз превышают размерами фигуры людей, тем самым подчеркивается их божественное значение.

Для народов Саяно-Алтая название «личина» несло более глубокий смысл и чаще всего передавалось словом «баш» – голова. Как мы помним, географический термин «баш» имеет среди прочих еще и значение «исток», «начало». Сравните, название реки Мундыбаш (левый приток Кондомы): из шорского «мунды» – здесь и «баш» – голова. Следовательно, Мундыбаш – «тут голова». Или, скажем, реки Джебаш (приток реки Абакан), Арсаяк бажы (река и озеро в районе Телецкого озера) и Башкаус (один из притоков бассейна верхней Оби).

Кроме личин (голов с рогами) в верхней части выбиты беспорядочно разбросанные лунки – истоки рек и мелкие озера. (Понятие о том, что реки вытекают из озер, является одним из шаблонов древней географии, дожившим до XVII в.). Они порой перекрывают верхние едва заметные личины. Основная их масса соотносится по размеру с верхними расплывчатыми личинами.

В изобразительном тексте панно обособленно выбитые лунки-«точки» синонимичны верхним личинам. Они фигурируют в качестве глаз личины, ее ноздрей, рта и могут даже замещать верхние личины (см. карта-схема № 11–1). Есть все основания говорить о них как об озерах: в системе гор Танну-Ала (Ола), близ стыка границ Тувы и Монголии, существуют в большом количестве горные озера и речки, которые могли быть сочтены за истоки рек. У нижней личины (устье двух рек) рога уже не связаны с лунками, т. е. близлежащими озерами.

Самая большая личина – «Енисей» – находится в окружении лунок, так же синонимичных ему. Обособленно выбитые лунки представлены в памятниках древности многих регионов земного шара начиная с эпохи палеолита. В семантическом плане они, конечно же, не были однородны, хотя тенденция наделения их символикой озера или источника реки, возможно, преобладала. Верхние групповые изображения лунок могли иметь значение горных озер, откуда берут истоки Енисей, Абакан и Обь.

Именно в верхней части (см. карту-схему № 11, верхний ярус, разделенный трещиной) эти лунки наносились с целью указания на многочисленные истоки и притоки трех великих рек, что позволяет связать их с хребтами Западных Саян.

Говоря мифологическим языком, истоки рек берут начало от священных гор Алатау (не путать с горами Кемеровской области) – царства главного божества Тегир хана, названного древними Кантегиром (см. карту-схему № 11–3), 4), 6), 7),8)).

Среди снежных пиков Западных Саян выделяется величественный Кантегир – священная для каждого хакаса и тувинца горная вершина. На карте изображена личиной между р. Хемчик – левый приток Енисея – 4) и хребтом Алаш Западных Саян – 3).

У хакасов мистической горой могла быть г. Самбыл (высотой около 2,5 тыс. км), вверх по Енисею за Кантегировским хребтом (в Туве) есть аал Шамбала/лыг (ср.: мистическая страна Шамбала). Внизу, вдоль кантегировского хребта, по правой стороне горы Самбыл, проходила древняя тропа.

От хребта Кантегир, где возвышается мистическая гора Самбыл, берут свое начало две реки: Кантегир (личина – 6) и Джебаш (личина – 7). Река Кантегир – приток реки Енисей («Эне сай» – прамать, по правой стороне) и река Джебаш – приток реки Абакан («Аба хан» – праотец, по левой стороне).

Самая священная гора Кантегир соединяет Небо и Землю, а главное божество пантеона – Тегир-хан – контролирует всю Поднебесную. Обращает на себя внимание изображение Ф-образной антенны на макушке личины «Тегир хан» (см. карте-схема «№ 11, хр. Кантегир). Рога личины сочетаются с навершием Ф-образной формы – ваджрой.

В соответствии с этими верованиями, видимо, главное божество Кантегира было решено изобразить с так называемой ваджрой на голове – семантический заменитель божества. В качестве атрибута божества ваджра – это небесное оружие, олицетворяющее собою молнию и грозу, позже стала эмблемой буддизма.

Как нам представляется, именно в личине Кантегира воображением картографа сконцентрирована в уменьшенном виде горная система Западных Саян, протянувшаяся от гор Алтая 5) до Восточных Саян 13). Вся эта горная область находится на верхнем ярусе панно (разделена трещиной).

Если провести мысленно горизонтальную линию поверх трещины, то можно заметить, что в эту прямую хорошо ложатся такие личины, как «р. Енисей» (самая большая личина) с ее притоками р. Кантегир – 6), р. Джабаш – 7), р. Большой Абакан – 8) и, наконец, личина «р. Обь» (назовем так лишь условно по ее истоку, показана озером Телецкое). Эти речки легко отыскиваются даже на мелкомасштабных картах.

Конечно же, стоящий выше рангом божественный Кантегир (см. на карте хр. Кантегир) изображен сверху этой «линии» иерархии водных божеств, так как они заняли более низкое, зависимое положение по сравнению с небесным Божеством.

Рис. 44. Вариации «небесной» (мировой) горы.

На карте изображен хр. Кантегир (Западные Саяны) – личина с чакрой на макушке (справа). Две мировые горы с навершиями из чакры, с которых стекают реки, обнаружены на неолитической керамике Средиземноморья (слева).

То, что этот верхний, т. е. горный мир может выполнять те же магические функции, что и Небесное божество, стоящее рангом выше других, выдает изображение ваджры – грозного оружия арийского бога Индры.

Главный подвиг Индры не столько в убийстве Валы или Вритры, сколько в обновлении – сотворении мира. По мнению некоторых ученых, первоначальное значение ваджры – орган воспроизводства быка. Существенно, что это божественное оружие означало не гибель, а возрождение, не убийство «демонов» – пани, а освобождение от злых сил священных рек и коров, содержащихся в плену в пещере.

Более древней символикой ваджры (дубина воителя), как нам кажется, вполне могла быть чакра. Этимоны «Индра» (бог) и «чакра» (оружие и эпитет Индры) так же прослеживаются в тюркских словах. Если понятие «индре» (хак.) – в направлении течения реки, т. е. сверху вниз (ср. кит. «инь» – низ), то противоположное ему значение «снизу-вверх, высоко» выражается такими словами, как «чокар» (хак. чогар), жогары (каз.).

В пользу подобного предположения говорит специальный анализ этимологии хакасского слова «чагы/чых», восходящего к древнетюркско-индоевропейскому «чак» с широким объемом значений: верх, небесный и т. д.

Разделение внешней стороны бубна на две основные части делалось, по объяснению хакасских шаманов, с целью отделения небесной сферы от земли или подземного мира. По признанию самих шаманов, на бубне выделяются две области – небесная и земная (включая и подземную), рисунки на нем должны изображать вселенную. Верхняя половина (небесная сфера) называется «чагычых», где корень слова «чак». Сравните, «чöк» (кир.) – разграничивать; «чекте» (кир.) – ограничивать, ставить предел.

Cakra:1) оружие Индры; 2) сильный, мощный (эпитет Индры). Его соответствия в тюркских словах: 1) «саг» (хак.) – война, сила; 2) «чак» (тюр. звукоподр.) – колоть, высекать; 3) «чакыр» (кир.) – каменный чекан, огниво (кусок камня для высекания огня ударом о кремень). Сравните также родственные слова: «чакти» (сан.) – копье; «чекан» (рус.) – инструмент для чеканки; «чакыр таш» (тюр. – кир.) – камень с острыми колющими краями; «чакмак» (тюр. – кир.) – кремень; «чеге» (тюр. – кир.) – гвоздь (опора); «чечек» (тюр. – кир.) – половой орган; «шошак» (каз.) – остроконечный; «чакра» (вед.) – орудие с острыми краями в виде диска.

На небе предполагалось местопребывание светлого доброго божества Кудая, ведущего борьбу со злыми духами Айна, населяющими подземную часть мира. По словам шаманов с этими духами воюет Кудай, направляя в них сверху, с небесной сферы «чагы/чых» громовые стрелы и поражая молнией.

Совпадение изображения чакры (небесного оружия – огнива), с одной стороны, и ваджры (небесного оружия для молнии) или очира (монг.) на голове божества – с другой, образует один из важнейших элементов мифо-географического (картографического) представления о небесном божестве. Сходство головных уборов особенно разительно в нашем случае, когда ваджра на голове личины небесного божества Кантегира сочетается с бычьими рогами – символом фаллоса.

Родственные слова Кудай: «куда» (др. – тюр., иран.) – бог; kuta (сан.) – вершина горы; «гуду» (кит.) – рог; «хуту» (хак. кыштымы) – рог; hudu (сан.) – баран; «кудак» (тюр.) – фаллос.

В более ранней форме символ ваджры, скорей всего, уподоблялся чакре, т. е. каменному топору (молоту, булаве). В позднейшие времена это небесное оружие представлялось золотой и тысячезубой палицей. Однако в названии есть и значение «семя животного», и потому специалисты считают, что первоначально ваджра имел понятие фаллос, т. е. орган воспроизводства быка.

«Есть одно характерное изваяние (р. Белый Июс), изображающее антропоморфное мужское божество с фаллическим завершением головы. На его груди вырезана не обычная рогатая личина, а фигура священной коровы…» (Кызласов Л. Р. Древнейшая Хакасия. 1986).

Напомним, чакра, как и ваджра, – семантический заменитель божества. Значит, изображение Ф-образной антенны на макушке личины выступает в качестве атрибута божества Кантегира или его небесного оружия, олицетворяющего собою молнию. Этим оружием небесный Кудай (Кантегир) поражает злых духов, направляя в них молнии. Вопрос о сходстве этих атрибутов заслуживает специального исследования.

В том виде, какой ваджра имеет теперь, она появилась в Индии не ранее VIII–IX вв. н. э. По преданию, Чакра Мунья (сакский принц) – Будда, взяв у Индры трезубец, загнул его концы, тем самым придав трезубцу форму ваджры.

Впрочем, не вдаваясь в подробности, можно утверждать, что все многочисленные личины верхнего яруса – это своего рода духи рек (суг эзi), метафоры небесных рек и мировой горы, созданных Всевышним, т. е. Кантегиром, первых источников вод, от которых впоследствии и образовались реки.

«Рогатая» личина Енисея и его притоки

«Нельзя не добавить, что древнейшее из известных, записанное китайцами в VIII в. предание о происхождении средневековых жителей Енисея гласит, что рыжеволосые и белолицые – хакасы, отказывались возводить свой род к волкам (как это делали древние тюрки), заявляли, что „они происходят от спаривания бога с коровой в горной пещере“. Весьма вероятно, что представление о происхождении от божественной праматери коровы сохранилось у средневековых аборигенов Енисея еще со времен тазминской культуры, т. е. на протяжении почти четырех тысяч лет. Перс Гардизи в XI в. также сообщал, что «некоторые из киргизов (Енисея. – Л. К.) поклоняются корове…». (Бартольд В. В. Соч., т. 8. М., 1973. взято у Кызласов Л. Р. Древнейшая Хакасия. М.,1986).