полная версия

полная версияТайны забытых миров

«Основная личина с рогами и ушами коровы на енисейских каменных изваяниях (к которой добавляются беременный живот и груди молодой женщины) воспроизводит Великую Мать – прародительницу древних енисейских племен» (Кызласов Л. Р. Древнейшая Хакасия. М., 1986).

Можно попытаться логически объединить ключевые слова: «Великая мать» (см. тюр. «эне» или «ине» – мать), «личина с рогами коровы» (см. хак. – саг. «инек» – корова, «муйуздуу эне» – миф. имя прародительницы киргизского племени бугу – «олень»), «беременный живот» (кир. «энелеш» – единоутробный). Все эти значения от «эне» – (мать) до «Эне сай» (богиня-Мать) так или иначе связаны с изобразительной метафорой «личина – мать – корова – река».

Обращение к фольклору и лингвистическому материалу тюркских народов Тянь-Шаня и Саяно-Алтая позволяет выявить архетипы сознания, отраженные в изображениях как на каменных изваяниях, так и на «каменной» карте.

Итак, на карте перед нами предстает таинственное верховное женское божество Енисей без мужских признаков, у нее нет усов и бороды. В окружении сверхъестественных существ это божество выделяется своими размерами. Кстати, река Енисей – самая многоводная река Российской Федерации. Значит, древний гидроним «Эне сай» (Мать – госпожа или богиня) вполне соответствует изображенному женскому божеству.

Для воспроизведения Енисея древний художник избрал левый верхний участок скалы, имеющий естественный изгиб, так что нос личины (см. ведийское «ана» – дыхание; лицо) выдается вперед, и все изображение имеет характер барельефа. Это единственная личина на левой части алтарного комплекса святилища Мугур-Саргол, которую показали самой крупной, подчеркнув тем самым ее семантическую значимость для всей территории Саяно-Алтая как река-«мать». Эне сай (Енисей) вообще считается самой крупной рекой всего Саянского каньона.

Рога личины Енисея сочетаются с точечными лунками разного масштаба. На карте коровьи рога личины «Эне сай» (Енисей) показаны длинными извилистыми линиями, которые заканчиваются точками. Левый рог личины сочетается с крестом внутри овального круга. Подобные линии рогов передают притоки рек, а точки являются схематичным изображением их истоков (горные озера). Следовательно, данное изображение отождествляет рога с двумя притоками Енисея.

По мнению древних тюрков, от Великой горы, от корней Байтерека, из священного родника-истока берет свое начало Великая река. Возможно, той горой и могла быть сибирская Алатау, названная позже в Индии Валой, а в Скандинавии Вальгалой.

В скандинавском эпосе все реки берут начало из истока, который именуется Кипящий Котел. Он находится в середине царства мертвых, а у самых врат Хель, преисподней, течет река Гьелль – «шумная». Вода в Котел стекает с «дубовых кончиков рогов» чудесного оленя. Согласно эддическим текстам в «Старшей Эдде» этот олень, Эйктюрнир, «стоя на Вальгалле, поедает листья с мирового дерева Иггдрасиль» и с его рогов стекает роса, которая «дает начало всем рекам».

Поражает схожесть изгибов коровьих (оленьих) рогов личины «Енисей» в изображениях на карте, с притоками этих двух рек Енисея, как бы стекающие с «кончиков рогов» личины.

В виде притоков реки показаны не только рога, но и две антропоморфные личины, находящиеся по правой стороне главной личины. Левая из двух личин, символизирующая хребет Кантегир (см. карта-схема № 11, личина – 6), совпадает с притоком р. Кантегир, это левый приток Енисея. Другая личина с рогами (см. на карте личина-7) – это хребет Джебаш с притоком р. Джабаш (правый приток р. Абакан). Понятие материнской реки, принимающей в себя все притоки («сынов и дочерей») соответствующего речного бассейна, встречается и в гимнах Вед. Следует учитывать тот факт, что в окуневском искусстве извилистая линия в верхней части изваяний так же символизирует небесные воды.

На реки, мыслимые древними как живые существа, переносятся те родственные отношения «сынов и дочерей», которые существуют в обществе между людьми.

Так, одни шорцы считают р. Томь мужем, а ее приток Кондому – женой, а другой ее приток Мрас-су (более быстрый, чем Кондома) – сыном, другие же рассматривают притоки Кондому и Мрас-су как дочь и сына р. Томи. Шорцы, живущие на р. Пызас и р. Кобырза, представляют р. Мрас-су женой р. Кобыр-су, а реку Пызас – их сыном. По воззрениям алтайцев, р. Бия и Катунь – муж и жена.

Енисей имеет также и другое название – Кем или Хем («река»), а в своих верховьях (на территории Тувы) – Кемчик. Приток Катуни на Алтае именуется Ак-Кем (Белая река). «Последний гидроним известен по письменным источникам, начиная с VI в. н. э. В отличие от Тувы, где термин „хем“ употребляется в широком значении „река“, в Хакасии под этим словом понимается только Енисей. В бассейне среднего Чулыма имеется крупный приток Кемчуг, который по-хакасски так же носит название Кем. Он катит свои воды со стороны Енисея и, вероятно, был назван в его честь» (В. Я. Бутанаев).

В гидрониме «Кем»/ «Хем» можно усмотреть родство этого слова с индоевропейским hima – холод. Вероятно, под названием «холодная» река полукровные киммерийцы, схожие культурно со скифами – пратюркскими саками Сибири, понимали Енисей как Ким, Каа-Хем, Кем (ср. Малый Кем чуг и Большой Кем чуг). Как мы помним, кимеры (киммерийцы) некогда обитали в холодной и «печальной области».

Привычное для нас современное название «личина» для древних народов Саяно-Алтая имело толкование «баш» – голова. Географический термин «баш» имеет среди прочих еще и значение «исток», «начало».

Так, скажем, свое начало Енисей берет не только от истоков реки Кантегир – 6), но и от более верхних главных притоков – Хемчик – 4) и Улуг-Хем.

Первую реку Хемчик образуют многочисленные горные озера Алашского нагорья (на границе Хакасии, Тувы и Монголии), а также горные речки хребта Танну-Ала (между Тувой и Монголией). Видимо, древним картографом было решено изобразить их многочисленными точками (лунками), символизирующими озера и истоки более мелких рек. Мы же обозначили эту территорию условно – 1).

Река Хемчик – 4, является крупным и самым верхним (левым) притоком Енисея. Вторым, но более крупным правым притоком Енисея считается Улуг-Хем, хотя этим гидронимом называется Верхний Енисей (на карте показан самым длинным коровьим рогом).

Река Улуг-Хем, в свою очередь, имеет свои два притока: Ка-Хем и Бий-Хем. Образуясь слиянием этих двух притоков у города Кызыл, протекает по Тувинской котловине, а затем прорезает горную систему Западного Саяна, Минусинскую котловину, течет по границе Западной и Восточной Сибири, впадает в Енисейский залив Карского моря. На выходе из Тувинской котловины мощная река полукилометровой ширины вынуждена пробиваться через Саяны. Тувинцы называли эту впадину Хан-хо-Хан («Большой мешок с маленькой дыркой»). Сейчас на этом месте построена двухсотметровая плотина Саянской ГЭС, и весь бурный участок верхнего Енисея стал водохранилищем, где и была затоплена наша каменная «карта».

Там, где начинается Бий-Хем (на карте река изображена изогнутым рогом с точкой на конце), имеется Тоджинская котловина. В ее многочисленных ложбинах и низинах талый снег, выпавший зимой, образуют озера. От этих бесчисленных озер и речек и берет начало Бий-Хем. На верхнем левом углу карты можно увидеть овальный круг с крестиком внутри, а рядом точки – озера. Таким объяснениям вполне соответствует местонахождение Тоджинской котловины.

Конкретная символика лунки-точки может быть установлена исходя из взаимосвязи с другими элементами. В дальнейшем мы будем называть их просто точками. Древними картографами точка применяется как одиночный элемент и как группа (от двух до нескольких) разномасштабных или одномасштабных элементов.

Для понимания механизма возникновения простых и сложных линий (ритмов) в изображениях древние использовали понятия точки: «öткÿрлеу» (каз.) – точка; «öт» (хак.) – дырка и ритмический порядок; «ÿд» – дырка, лунка, пора; «уда» (кир.) – один за другим; «удаа» (хак.) – часто и, наконец, uda (сан.) – вода.

Сравните также следующие слова: «уй» («ой») (кир.) – лунка; «уй» (кир.) – корова; «уй» (тюр.) – дом, юрта; «уйа» (хак.) – гнездо, пещера; «уйа» (кир.) – утроба; «уйалаш» (тюр.) – единоутробный; «уйур» (тюр.) – вращать.

Нетрудно заметить, что важнейшим из рассмотренных графических первоэлементов на карте является точка, символизирующая источник воды, росы и озера. Все прочие изображения, включая «коровьи» личины-реки, производны от точки-лунки. Значит, весь этот широкий диапазон значений от лунки – «точки – линии» до утробы – «пещеры» так или иначе связан с изобразительной метафорой «мать – корова – река».

Перед нами типичная картина языческого почитания личин-рек. И это, в свою очередь, позволяет сделать следующее заключение: наиболее архаичными нужно считать те изображения, в которых в качестве исходной природной стихии фигурирует «солнечная» вода, вернее, ее истоки и озера. Хакасские слова «сур» (капля, роса), «сурнак» (поток дождевой воды) и санскритское sura (вода), «сурья» (солнце) и т. д. – все они одного этимологического и семантического источника.

Все эти похожие слова восходят к значению «солнечный» или «светлый» (желтый). Древние видели в истоках рек нечто необычное, сверхъестественное, некое солнечное (см. выше Раса), чистое и космическое вещество в его первозданном виде. Как известно, с восходом солнца прохладные капли воды образуют малые воды, а затем и реки. (См. ниже главу «Солнечные реки»).

Собственно говоря, женская личина с коровьими рогами – это символический образ мировой реки (священной коровы). Окончания рогов личины «Енисей» сочетаются с точками – истоками рек (озерами), а также разномасштабными точечными лунками, о которых шла речь выше.

Правомерно ли сопоставлять реки с образом коровы (личина с рогами)? Понять архетипическую метаморфозу, проникшую в доисторическую эпоху, помогает в какой-то мере сохранившееся в названии реки Ка-Хем санскритское слово «ка». Вот некоторые значения этого ведийского слова «ка»: вода, голова, о многих богах, солнце и душа. На наш взгляд, большой популярностью рассматриваемое нами «ка» (хак. койб. по А. С. Кызласову) – лось – пользовалось в древних мифах у народов Сибири.

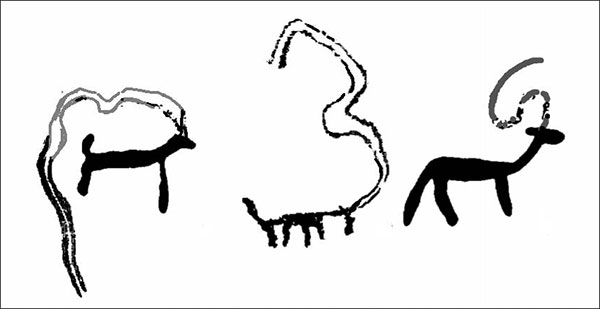

Перед тем как стать «солнечной» коровой «го» (сан. – корова) или индийским «ка» (солнце), это мифическое существо было известно древним под именем «ка» – олень (лось) или «бу/га» – олень. Случился этот семантический переход, возможно, при посредстве андроновских племен. Тот факт, что «ка» (хак. койб. – лось) соответствует по смыслу «буга» (олень), а также «го» (сан. – корова) и ведийскому «ка» (солнцу), нужно считать лингвистически обоснованным. С этими персонажами связано значительное число петроглифических изображений в Сибири.

Среди обитателей северных широт Евразии солнце в образе оленя (лося) выражено в полной мере у племен афанасьевско-окуневской культуры (с их воспроизведениями в каменных изваяниях). Вернее, этот культ солнца, как по количеству, так и по разнообразию и сложности его изображений, больше всего развит у племен окуневской культуры именно на территории Южной Сибири. С развитием скотоводства у андроновцев лось древнейших лесных мифов Сибири заменился коровой (быком – пуга).

Важен факт, отмеченный целым рядом исследователей енисейских писаниц: среди самых ранних наскальных рисунков, относящихся к неолиту, имеются изображения не только лесных животных (лось, марал, кабан, медведь), но и коров, быков и лошадей. Это подтверждает возникновение на Енисее охотническо-скотоводческого хозяйства еще в неолите. Если у народов Сибири миф о солнце-лосе пользовался большой популярностью и зафиксирован в разнообразных вариантах, то народам Древней Индии он практически неизвестен.

Личина «Енисей», если она еще и внушительных размеров, выразительной формы, то вполне может выполнять роль Ка-Хема. Таким образом, личина с рогами (корова или лось) – это метафора головной реки. В ней воображением картографа сконцентрирована в уменьшенном виде река Ка-Хем. Скорей всего, аборигенные народы с древности называли ее Ка (Ка-Хем) или Улуг-Хем, сохраняя имя еще доиндоевропейской поры. На наш взгляд, с рекой (сан. «ка» – вода), изображенной личиной (сан. «ка» – голова), связывали судьбу самые разные мифические боги индоевропейцев (сан. «ка» – многие боги). Значит, верховные боги и духи («ка» – душа) так или иначе имеют «водную» природу, что также соответствует традиционному мировоззрению тюркских народов Сибири.

Традиция обозначать личинами-реками или точкой начало-исток (направление) столь архаична, что не поддается никакому «хронометражу». Естественно, мощь и полноводность реки Енисея (Ка-Хема, см. «ка» – голова, вода) находились в прямой зависимости от ее истоков и озер, изображенных в виде лунок-точек. Метки в виде точек и личины на камнях позволяли определять, угадывать истоки рек, родники, мелкие озера, начало направления великих рек.

Для художников важно было не точное следование прототипу, а схематизация принципиальных его особенностей. Отсюда и формализация гор и рек в рассматриваемой нами карте. Древние картографы пытались упрощать проблему линейности (в современном понимании чтения карты), придавая рекам наглядность и осязаемость. И, тем не менее, следует признать, что для своего времени такие взгляды знаменовали важный шаг в познании человеком окружающего мира, в систематизации и обобщении его важнейших закономерностей.

Если древние египтяне на своих картах отдавали предпочтение линейности и контурам территорий с обозначением объектов, то в случае окуневской карты внимание художников переносится к чувственным и духовным (идеальным) принципам. Поскольку важнейшую роль в архаичном мировоззрении у народа пани играл не только линейный Змей Вала (vala – волос), иначе Ала (ali – линия), но и небесный лось (корова), то и рекам верхнего, т. е. горного мира придавалась их семантическая значимость – обличье с рогами. Таким образом, обозначение коровьих рогов у личины в виде линий несет смысл главных притоков рек.

Рис. 45. Самая большая река Енисей отождествлялась с Эне сай (мать-госпожа), имеющей рога в виде линий – притоков реки.

Рис. 46. Саяно-алтайские коровы-реки.

Енисей (Эне сай) в мифологии и фольклоре некоторых народов

Название «Енисей» (в древнейшей произносительной форме «Эне сай» или «Ана сай») состояло из двух корнеслов: «эне» (тюр. «мать») или «ана» (вед. «мать») и «сай» (вероятно, др. – тюр. «господин» или «божество»). Ср. «Аба Энее» (кир. фолькл.) – праматерь Ева (библейская). Значит, гидроним «Енисей» как с тюркского, так и с индоевропейского языков мог означать «Мать-богиня».

«Ана» (индоевр. и тюр. – кир.) – то же, что «эне» (мать). Есть реки Анзас (приток Мрассу), Аныйак и Она (Ана?) – притоки Абакана.

Нет сомнения в том, что недавно зафиксированные слова или выражения из фольклора по содержанию могут быть не менее архаичнее известных по письменным памятникам многотысячелетней давности. Так, скажем, хакасское слово «сайгот» с корневой основой на «сай» означало «правитель», «господин» (почтительное название божества у шаманов). Ср. река Абакан – Ак/пан (в санскр. языке «пан» – уважаемый, почетный); «сайгот тöлi» (хак. фольк.) – знатное потомство, т. е. шаманский род (В. Я. Бутанаев); «сайын» (хак.) – название сеока среди сагайцев (возможно, потомков скифских саков Енисея).

По мнению хакасского ученого В. Я. Бутанаева, «сайыны» относились к небесному роду. Этноним «сайын» созвучен с термином «сойан» (соян) – тувинец. Этим ученым фиксируется так же хакасский род «табан сайын».

Может быть, топоним «Саяны», т. е. «Сайан» восходит не совсем к хакасскому термину «соян» – тувинец, от чего будто бы переводится как Тувинские горы. Бесспорно, устаревшие названия тувинцев (самоназвание «тыва»), употреблявшиеся в литературе как сойоны или сойоты, имеют отношение к орониму «Сайаны». Но смысл его глубже.

Точно известно: слово «сай» очень старо. Следы первоисточника теряются в глубинах пратюркского и индоевропейского языков.

В эпоху бронзы для предков индоевропейских и иранских ариев горы Восточных и Западных Саян (Сай/ан), откуда берет свое начало река Эне сай (Енисей), была самой восточной землей ойкумены (относительно андроновской цивилизации). Культура этих народов за пределы этих гор не проникла.

В древнейшем памятнике иранской литературы Авесте есть упоминание о горе Хара Березайти (топоним из былой родины), из-за которой утром поднимается солнечная колесница Митры. Как мы помним, на восточной стороне неба, где-то от пещерной местности Вала (Ала тау Саянсих гор) является колесница другой (индийской) богини зари Ушас.

Как нам кажется, топоним горы Хара Березайти (Бере/сай/та) нужно связывать с названием горы Сай (Сай/ан, Саян), где обитали пратюркские предки «Кала Явана» (Черный Яван), хакасских родов «хара табан» (черный табан) и «табан сайын» (сакайцы). Последние являются потомками царских скифов – саков.

Перед тем как перевалить горы Гиндукуша и двинуться в речные долины Пенджаба (Индия), эти племена не только оставили типично окуневские петроглифы в верховьях реки Инд, но и дали название центральной части Гиндукуша – горы Саэна (Упаири-Саэна).

Можно предположить, от основы «сай» при помощи суффикса «ан» образовалась новая лексема «сайан». В результате многовековых фонетических процессов произошла замена звука «а» на «о», отчего «сайан» приобрел более привычное современному звучание «сойан», т. е. тувинец.

Со скифских (сакских) времен данная лексическая единица уже активно употреблялась в речи в разных значениях: «господин», «царь», «уважаемый», «почет». Ср. казахский say – достойный, соответствующий, подходящий, изобильный.

Кроме того, в ходу были названия сакских (скифских) племен, родов и знати, образованные от корня «сай»: сайан – сагайский род хакасов; сайыт хан, сойон (сойот) – тувинец; сайгот тöлi (хак. фольк. по В. Я. Бутанаеву) – знатный род или потомство; хакасский сеок «табан сайын», этноним «сайак» родоплеменной группы киргизов.

Проведенный анализ родоплеменной структуры как хакасского «сайан», так и киргизского племени саяк (сайак) указывает также на существование близких отношений между саяно-алтайскими табанами с одной стороны и тянь-шаньскими даванями с другой. Что касается этнонима «давань», то следы его находим на юго-востоке Алтая – это горы Таван Богд уул (пять божественных гор).

Родоплеменные группы киргизских саяков (сайаков) и албанов нужно рассматривать как потомков саяно-алтайских панов, оставивших свои этнические названия в составе южно-сибирских саков (скифов). Как нам представляется, их причисляли к «царским» родам с титулом «сай» (близкие «шадам» – принцам по крови), а позже и племенным общинам, которые носили это наименование «сай». У хакасов сохранились слова с основой «сай»/ «чай» с возможным значением «вода» или «река». Это такие слова, как «чайа» (о воде) – растекаться, ополаскивать или «сайых» (чайых) – потоп (всемирный потоп).

Можно отождествить киргизские гидронимы с саяно-алтайскими наименованиями, имеющими изначальные формы на «сай»: р. Кассан-Сай, р. Саук-Сай (на границе Киргизии и Таджикистана), р. Ак-Сай, р. Араван Сай, р. Гава Сай (Киргизия, Узбекистан), р. Манисай (Казахстан), оз. Зайсан. Есть поселки в Киргизии: Кара-Сай, Шамалды-Сай, Каджи-Сай, Терек-Сай.

До наших времен сохранился ряд названий местностей Саяно-Алтайского края (топонимы гор и рек), созданных на базе слова «сай»: горы Сайан – Саянские горы, хр. Сайлыг-Хем, горный массив Чаяк-Бакты (район Алтынтага и Телецкого озера), гора Почай таг (Хакасия, Усть-Абаканский район), гора Почай чалбагы (Хакасия, Таштыпский район), река Эне сай – Енисей, река Саянзас (Кузнецкий Алатау), река и озеро Арсаяк бажы (район Телецкого озера), река Почай хара суг (Хакасия, Усть-Абаканский район) и т. д.

Сайын худайнын кiзiзi полган (хак.) – «сайын был божий человек». Адай аны хогдалап, урунган полза, кипнен саапчалар – сайыннарзар айланзын тiп сайыннарга саптырчан (хак.) – «если дух собаки будет преследовать, то его надо обмахивать одеждой» (вид лечения болного), и, говоря: «Пусть обернется к сайынам», отправляли болезнь к сайынам.

«Сайыт хан» (хак. фольк.) – название мифического ханства Центральной Азии (В. Я. Бутанаев). Саяно-алтайские слова «сайын», «сайыт» и «сайгот» с корневой основой на «сай» могли означать «правитель» или «господин», что подтверждается сакскими наименованиями первых правителей скифов. Царские скифы названы скифским термином «сай», о чем мы вскользь упомянули выше.

До сей поры необъясненный термин «сай»/ «сый» всплывает как половецкое и карачаево-балкарское слово, означающее «почет», «уважение». Отсюда происходят тюркские слова «сайгьа» и «сыйла» – почтенный, почетный, уважаемый. Хакасское слово «сыйла» – одарить, т. е. уважить, проявить почтение, этимологически связано со словом «сай».

Стоит уделить внимание выражению «сайын худайнын кiзiзi полган» (сайын был божий человек), без понимания которого тема «царских скифов» – сай, сайанов (соянов) или сайынов – во многом теряет истинный смысл.

Из всего выше сказанного можно предположить, что и слово «Эне» (мать) могло значить со смысловым понятием «сай» – почитаемая, правительница (богиня), впоследствии чего река Енисей получила название «Эне сай».

В пользу божественного происхождения Матери-реки (личина Енисея с рогами), как, впрочем, и сакских скифов, говорит анализ этимологии слова «куда» (Кудай) – бог. Характерна метаморфоза рогатого бога Кудая (kuta – рог), следы которого тянутся от названий географической среды Саяно-Алтая в древний Иран и Индию.

Скорей всего, бог Кудай претерпевает изменение от представления о вершине горы – роге (идея мировой горы Кантегира) к рогатому богу-сотворителю. Бог Кудай (рогатый) является производным от kuta (сан.) – рог, вершина или hudu (сан.) – баран (древнеиндийское слово). Сравните: «хуту» (хак. кыштымы) – рог (ископаемые бивни мамонта), «гуду» (кит.) – рог.

Личину Енисея с ярко выраженными рогами следует соотносить не только с реками-коровами из «Ригведы», но и с греческой легендой, где говорится о сочетании Геракла с женщиной-Змеей. От них в пещере и родился праотец саяно-алтайских панов и саков – Скиф. Возможно, их потомков и причисляли к «царским» родам (см. Липоксай, Арпоксай и Колаксай), а позже и племенным общинам, которые носили имя «Сай».

Выражение «сайын – человек божества Кудай», сохранившееся у хакасов, обретает истинный смысл с другим рогатым божеством. Речь идет об индоевропейском Геракле. Геродот (История): «Пробудившись, Геракл исходил всю страну в поисках коней и, наконец, прибыл в землю по имени Гилея. Там в пещере он нашел некое существо смешанной природы – полудеву, полузмею. Верхняя часть туловища от ягодиц у нее была женской, а нижняя – змеиной».

Как нам представляется, именно от союза или сочетания андроновского Геракла и окуневской полузмеи (культа двурогой змеи народа пан) произошли скифские саки (сагайцы – сайыны). Кстати, двурогий Змей пратюрков, как, впрочем, и рогатый Геракл, восходят к общей тюркско-индоевропейской корневой основе «гер». Сравните, Кер-балык (хак.) – громадная рогатая рыба или дракон; змей Керкота с короной (рогами) на голове из индийской «Махабхараты»; греческие «герата» – рога и «кераст» – рогатая змея. Значит, саянские паны решили изобразить на карте реку Эне сай (Енисей) и хребет Кантегир как поднебесныхсуществ с рогами. Как мы помним, реки и горы в тюркских традициях являлись воплощением божества.

В этой горной обители Саян, названной индоевропейскими народами Валой (пещерой) или Алатырем, протекали запретные реки – Расы. Одной из запретных рек для «западных» индоевропейцев и могла быть Эне сай. Андроновцы Обь-Чулымья так и не проникли за пределы верхнего и среднего течения Енисея, т. е. пещерной реки Эне сай (Енисея).

«Вода-Мать, Улемам, мыслилась в женском образе, олицетворяя как водную стихию вообще, так и конкретные реки бассейна Среднего Енисея. Большие реки – это „матери“ своих притоков. Так Енисей был „матерью“ Подкаменной Тунгуски, а она, в свою очередь, „матерью“ своих притоков – „дочерей“ (Хлобыстина М. Д. Говорящие камни. Новосибирск, 1987).

У народов Сибири по меньшей мере еще десяток имен как далеких, так и весьма близких по звучанию к словосочетанию «Эне сай». Одним из родственных имен этого гидронима вполне может стать название мифической реки Пучай из русской былины «Добрыня и Змей».

Помните, как мать в былине не велит сыну Добрыне ездить в запретную Пучай-реку? Она отчитывает Добрыню, что он вновь поехал в пещерное чисто поле малых змеенышей потоптать.

Добрынюшке-то матушка говорила,Да Никитичу-то матушка наказывала:«Ты не езди-ка далече во чисто поле,На ту на гору да Сорочинскую,Не топчи-ка ты младых змеенышей,Ты не выручай-ка полонов да русских,Не куплись, Добрыня, во Пучай-реке —Пучай-река очень свирепая,Середняя-то струйка как огонь сечет.<…> Много он прошел пещер змеиных,И заходит он в пещеру во последнюю,Он нашел же там Забаву дочь ПотятичнуВ той последнею пещеры во змеиною,А выводит он Забаву дочь ПотятичнуА из той было пещерушки змеиною,Да выводит он Забавушку на белый свет.Быть может, упоминание о походе Добрыни в пещеру – обитель Змеи, где «чисто поле» малых змеенышей, а также «свирепая» Пучай-река – как раз и сохранило свидетельства о вторжении андроновцев в пещерные горы Саяно-Алтая, где и протекает Пу/чай или Пу/сай – Эне сай (Енисей). Кстати, Енисей по-кетски звучит как Пача ул. «В степной части Хакасии встречаются названия рек, относящиеся к самодийскому „Бу“ – вода, река» (Бутанаев В. Я. Хакасско-русский историко-этнографический словарь. Абакан, 1999).