полная версия

полная версияТайны забытых миров

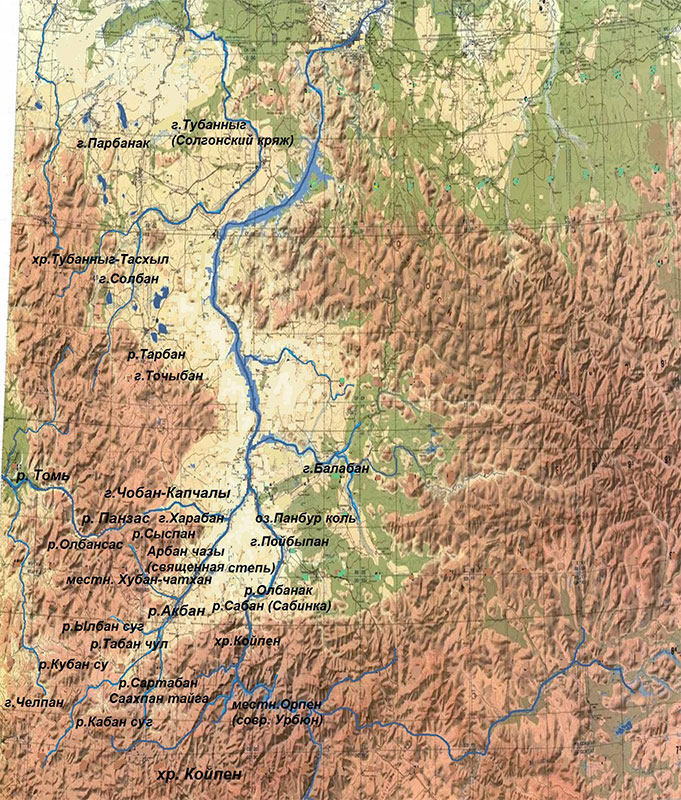

(Некоторые топонимы взяты из книги Бутанаев В. Я. Топонимический словарь Хакасско-Минусинского края. Абакан, 1995).

Карта № 3. Топонимическая карта с названиями некоторых рек и гор, сохранившимися от народа пан.

Под давлением ариев многие из народа пан «ушли вверх», т. е. в горы, переняв слово «пан» как «табан» (горцы) или «горные люди» (люди из горы). Вспомним слова Сарамы, которая предлагает уйти восвояси из мест их обитания, уйти «вверх», т. е. в горы. Ведь все эти племена, выходцы из пещеры, считали своим прародителем гору «та» (таа). А гору эту называли «Алатау», т. е. Вала.

«Подальше убирайтесь прочь отсюда, Пани! Поднимайтесь, Пани, как можно дальше!» – говорила Сарама, имея в виду убираться в горы.

Характерна метаморфоза самого этнонима «табан». Первоначально, по-видимому, данный термин нес в себе определенную этногеографическую нагрузку («люди гор»). Ушедшая под натиском андроновских ариев в горы Алатау ватага молодцев-удальцов считала себя выходцами из гор (пещеры). Ср. «табан» (хак.) – удалец, храбрец. Трансформировавшись впоследствии в этническую группу «табаны», сумели закрепить за собой в качестве самоназвания эту древнетюркскую лексему.

Оним «табан» – это сложный этноним, состоящий из двух компонентов, т. е. частей: из «та» (гора) и «пан» (народ). Можно предположить, что слово «табан» обозначало «люди гор», т. е. получило свое имя от гор Саяно-Алтая, т. е. Алатау. Первая часть «та» (таа) – это тюркские огласовки (является калькой) наименования того же племени по топониму горы Ала (Валы). (См. «албан» – народ).

Наименование «албан», как и «табан», было дано по этногеографическому признаку. В переводе с тюркского оно так же могло означать «горные люди» (люди горы Ала). По генеалогическим данным, табанов в целом можно считать выходцами из гор Саяно-Алтая. Паны, естественно, являются нынешними табанами, которых мы называем этой развившейся формой.

Этноним «табан» мы находим во многих исторических документах, где он именуется иногда еще как «давань», «яван» и т. д. Рассмотрим древне хакасское племя табан, сохранившееся как родоплеменной союз «сагайцы» (бельтыры), где есть сеок Табан.

«Бельтырский сеок табан (7 различных фамилий) Табанского аймака. В 1616–1617 гг. посол к Алтын-хану В. Тюменец сообщал: „А шли они из Киргиз на Табынскую землю, а Табынская земля то же Киргисские земли, только живут особе…“. Табаны до сих пор сохранили свое древнее местожительство в Саянах по р. Монок, где, когда-то проходили царские послы. Нами отмечены два подразделения: „ах табан“ – белый табан и „хара табан“ – черный табан. Кроме того, одно из ответвлений этого сеока „табан сайын“ вошло в состав бирюсинцев. Прародиной табанов считались земли по р. Табан чул – Табанский ручей, приток р. Матура, а охотничьими угодьями была „Табан тайга„в районе р. Матура» (В. Я. Бутанаев).

Выскажем предположение, предки нынешних табанов уже в эпоху поздней бронзы могли обитать на землях, раскинутых вдоль русла Уш табын многоводной реки Орхон в западной Монголии. Они мигрировали в сторону Семиречья (Жетысу) из саяно-алтайских гор Табын-Богда-Ола и Табын Толагай. Видимо, этноним «пан», давший имя древнему племени табан (табын), стал названием этих гор.

Вероятно, свое этническое имя тянь-шаньские даваны (они же табаны), а также башкирский род дуван (табын) получили от названия гор Таван Богд уул – «пять божественных гор» на юго-востоке Алтая, на границе России, Монголии и Китая, где жили их предки в более древние времена. Не исключено, что одно из подразделений башкирских табынов, сохранивших в своем наименовании число «пять» (пять гор), носит топоним «бишул табын» (пять сыновей). С наименованиями гор Таван и Табын так или иначе соотносятся как тянь-шаньский «давань», так и приуральский «дуван – табын». («Бишул» (тюр.) – пять сыновей, а «таван» у монголов стало означать числительное пять).

В конце андроновской культуры потомки народа пан, объединив многие племенные группы вокруг родоплеменного союза табан, населявшие северные хребты Саяно-Алтая, юг Урала (ныне Башкортостан) и Западного Казахстана, создали Туран. К землям, заселенным родом табан (табын), так же относят: северные и южные части младшего жуза, низовья рек Амударьи и Сырдарьи. На сегодняшний день табын (табан) является крупным родом среди казахского и башкирского народов.

Следует отметить, что верховья Абакана (Акбана) еще в XVII в. называли «Табынская земля – она же Киргизская земля». В составе фуюйских киргизов один из пяти родов носил наименование «табындыр» (табандыр). В связи с этим можно предположить, что в тибиаках, табеитах и аскатанах Птолемея нужно видеть племена как башкирских табынов, так и енисейских табанов (асов-киргизов), обитавших в долине р. Акбан (Абакан) и ее верховьях. Все они потомки древнего народа пан.

Вот некоторые этнонимы родовых подразделений башкирских табанов: «дуван табын», «бишул табын», «кесе табын», «тукен табын», «кувакан табын», «калчир табын», «кумрук табын» и «сырзы табын».

Племя табан есть прямой наследник племени пан и отношение, в том числе и генетическое, к последнему, конечно же, имеет. К табанам и их миграциям мы еще будем возвращаться в различных контекстах. Остановимся на второй части онима «пан».

Поскольку андроновские арии (турваши) имели дело с племенами панов Саяно-Алтая, то пани-волков из индийских вед так же нужно соотносить с приуральскими племенами табани – «башкурды» (головные волки), т. е. название, перенесенное от конфедерации «семь волков» Саяно-Алтая.

Что это – совпадение названий или свидетельство того, что на Саяно-Алтае в древности жили одни и те же народы? Пока на эти вопросы мы не можем дать окончательного ответа. Объяснять такую распространенность этнонима «пан» одним лишь «перепевом» названия многочисленного народа было бы наивно и нелогично, особенно когда речь заходит об истории целого народа.

Наверняка есть логическая и смысловая связь в названиях-двойниках, даже если учитывать их возможные искажения из-за ассимиляции, адаптации и народной этимологизации первичных названий. Изменения допустимы вследствие естественных языковых различий и особенностей народов, когда-либо живших рядом с панами-двойниками. Более того, сама по себе такая распространенность названия требует внимания и объяснения, поскольку исключает простое совпадение.

В нашем случае нет сомнений, что название племени «пани» имеет исконно древние корни, поскольку встречается в разных местах Хакасии, Кемеровской области и Туве, иногда в разнообразных вариантах своего современного произношения.

Сохранение имени «пан» (пани) в течение тысячелетий наглядно раскрывает прямые этногенетические связи современных и древних саяно-алтайцев, а также родственных им этнических групп. Интересно и то, что следы древнеиндийского этнонима «пани» уводят на северо-восток гораздо дальше, чем на юг и запад, т. е. в Среднюю Азию, южный Урал и затем на Саяно-Алтай. И вот почему. Именно в широтном направлении от Саянских гор Алатау (р. Енисея) до гор Тянь-Шаня и южного Урала, далее до Индии и Малой Азии проживали племена с этнонимом «пан»: табан, давань и яван.

Опираясь на письменные источники «Ригведы», которые упоминают в своих гимнах народ пани как племя волков, а также на более поздние древнетюркские рунические надписи с теми же волками («семь волков»), можно допустить следующее.

Предположительно в окуневскую эпоху (во II тыс. до н. э.) на территории Саяно-Алтая появляются пратюркско-угорские племена туранской расы. Находясь не в дружеских отношениях с индоевропейскими степняками Обь-Чулымья, они создают некую конфедерацию или союз «волков» Древнего Турана. С расцветом или только зарождающимся туранским миром окуневские паны становятся политическим противником андроновских праариев.

Естественно, что в «Ригведе» данная группа племен именуется волками, а в каменописных памятниках упоминается уже не этноним «пан», а политическое название конфедерации – «семь волков». То есть в древнетюркских рунических текстах паны или пани не выделены потому, что они входят в состав так называемого союза семи волков, который заменяет этноним «пан».

Можно предположить, вехой истории народа пан являлись времена окуневской (конец III тыс. – нач. II тыс. до н. э.) и карасукской (1200–700 гг. до н. э.) культур, когда народ переживал свой путь становления и формирования государственности Турана на Саяно-Алтае. В енисейско-орхонских текстах упоминается этноним «туран», который сохранился как название хакасского рода.

А что, если знатные рода енисейских киргизов и тагарских динлинов являются прямыми наследниками смешанных браков между пришлым индоевропейским населением среднего Енисея и местными монголоидными обитателями Минусинской котловины еще с эпохи поздней бронзы?

Не древнетюркский мотив пещеры с прародителем-волком, а «пещера с коровами – лучами света», некогда доставшимися их предкам «пани», послужила причиной утверждать енисейским киргизам, что они происходят от сочетания бога с коровой в некой пещере. Китайские летописцы записали, что рыжеволосое, белолицое и голубоглазое племя гяньгуней по генезису «не принадлежит к породе волков».

Значит, древнейшими историческими предками современных хакасов, тувинцев и алтайцев были главным образом (большей частью) тюркоязычные скотоводческие племена панов, которые почти четыре тысячи лет тому назад кочевали по территории южной Сибири. Конечно же, пратюркский язык того времени сильно отдалился от обычных тюркских норм. Хотя многие из этих племен юга Сибири продолжали, по старой памяти, называть себя «ман»/ «мен» или «пан» – людьми. Возможно, к этой ветви южносибирских племен (с единым очагом близких народов эпохи бронзы), говоривших на разных диалектах древнетюркского и угорского языков, относились какие-то индоевропейские группы или племенные общины. Одной из таких смешанных или метисных групп могли быть и предки хакасов.

«Древние хакасы состояли из ряда этнических групп, различавшихся между собой по происхождению и языку, хотя в то время уже слагалось не только тюркоязычное ядро в результате тюркизации части угрев и самоедов, но и двуязычие» («История Хакасии с древнейших времен до 1917 г.»).

Как нам представляется, в древнескифское время на Саяно-Алтае было создано некое «царство» Кош Ала (Кошала, Кошара) – подобие государственного образования, именем которого шаки (саки) назовут одну из стран на севере Индии. Эта многонациональная держава включала в себя разно этнические группы. В это формирование также входили не только многие родоплеменные коллективы, но и разноязычные народы и группы, о чем мы упомянули выше. Для раннего бронзового века II тыс. до н. э. характерны этническая неоднородность и пестрота родоплеменного состава населения Саяно-Алтайского нагорья. Здесь, наряду с тюркоязычными группами различного происхождения, продолжали жить угроязычные предки уже исторических динлинов, а также самодийцы и кетоязычные элементы восточного Турана (см. вверх по Енисею Туранск и р. Туран).

Анализ родоплеменных названий (этнонимов) народа пан показал, что оформление протопанского союза племен вполне могло произойти в окунево-андроновский период их истории. Понятно, что данное племя было не однородным, а союзом племен. Был ли этот союз изначально чисто горно-таежным, как для Саянского нагорья, или включал в себя и «степные» племена Обь-Чулымья, судить трудно. Известно только, что тюркско-угроязычные паны в VIII–VII вв. до н. э. были известны на севере Индии под санскритскими именами «яваны – шаки», «хунну», «сувары»…

Впоследствии потомки могущественных панов выйдут в большой мир и образуют малоизвестный ныне миру союз племен под названием «яван» или «табан». В какой-то мере они же создадут самобытный район расселения номадов Забайкалья, известных науке как «культура плиточных могил». Территории современной Монголии, Тувы и Алтая, как Русского, так и Монгольского, так же входили в зону кочевий племен табан и кубан (куман).

Существование этнонима «пан» или «пани» подтверждается многими письменными источниками, а также сохранением его у ряда современных народностей не только Саяно-Алтая, Приуралья, Восточной Европы, Средней Азии, Ближнего Востока, но и Индии, о чем и поведем речь ниже.

Сведения о племенах пани в других источниках

Языки народов Сибири неразрывно связаны с мифологическими представлениями их предков. Образ сибирского (как, впрочем, и греческого) Пана или индийского Пани сложен по своей структуре, он прошел долгий путь мифологической эволюции. У «пани» под явно поздним пластом образа демона пещеры обнаруживаются архаические черты в Сибири. Он связан с древнейшим народом времен мифических первопредков. Этот сибирский Пани (в мифах дается иногда в единственном числе) и есть предок народа пан, сохранившийся в фольклоре енисейских кетов как первочеловек Банг (иногда фигурирует как Бангдэхып – «сын Земли»).

По мере акцентирования собственно сказочных или мифологических черт первочеловека из пещерной Земли этот образ приобретает в кетских мифах наименование «панг» («банг»), а сама Земля-Мать начинает именоваться «Бангам», где вторая часть слова «ам» («мам») – мать.

«Земля-Мать мыслилась кетами причиной жизни и смерти и как главная продуцирующая сила имела особых служителей культа, первобытных знахарей, провидцев и жрецов – бангос. Помощниками бангос выступали Крот, Летучая мышь и мифические „земляные люди“ – бангоденг…Земля рождала и „земляных людей“ – народ древних мифических времен, эпохи деяний тотемических предков» (Хлобыстина М. Д. Говорящие камни. Новосибирск, 1987).

В древнейших образах Пана или Банга (ср. кит. Пань-гу) прослеживаются типичные для мифологической архаики мотивы творческого созидания. Возможно, китайский творец Вселенной Пань-гу (с телом змеи) – это позднее воспроизведение более древнего Пана (Панг) – первочеловека и сына Земли Алы.

Как мы помним из предыдущих строк, догреческие пеласги-ионийцы так же выводили своих предков из Земли. По мысли греческого Эсхила, легендарный герой Пеласг, сын Палехтона («землей рожденного»), был из рода племен первых людей из Земли (Геи).

Рождение Пеласга от Земли подтверждает Павсаний (Книга 8. Аркадия):

«Поэт Асий вот что сказал о нем:„Богоподобный Пеласг на горах высоколесистыхЧерной землею рожден, да живет здесь племя людское“».Мы также предположили этногенетическую связь пеласгов (догреческих ионийцев) не только с малоазийскими или индийскими яванами, но и с тюркоязычными табанами и даванами. Их общие предки и восходят к некогда тюркско-индоевропейским панам из Сибири. Они известны от Южной Сибири до Урала, далее до Средней Азии, Индии и Восточной Европы. Вероятно, одним из общих предков народа пан (табан) был «черной землею рожденный» хакасский Кара Табан – «Черный Табан», башкирский Кара Табын – «Черный Табын» и индийский Кала Яван – «Черный Яван».

Как мы предположили выше, имя славянского змея Гарафен, охраняющий гору (камень) Ала/тырь, происходит от более древнего «Кара пан» (вар. «Кара табан» – Кала Яван?). Возможно, мы ошибаемся с этимологией этого «змеиного» слова.

Для индоевропейских племен архаичные образы Алы (Валы) и Пана (Пани) из далекой Сибири в последующем приобретают отрицательную окраску, что знаменует собой новый этап их развития. Пани (Панг) начал представляться как демона тьмы, а для панийских народов солнечный бог индоариев Индра превратился в Индера – водного существа силы тьмы. После ожесточенных схваток богов, героев и чудовищ древние арии Сибири назовут именем Алы («Аль/эль» – владение, бог или аlaya [сан. ] – обитель) пещеру Валу – местожительство Пана.

Не только у тюрков, но и у финно-угрев прослеживается много общего с индоевропейцами в языках, мифологии и обрядах. Это позволяет предположить, что в эпоху бронзы андроновские индоевропейцы и далекие предки кетов – древние угры Сибири – находились в непосредственном контакте. Значит, данный этноним «Пан» из «пещерного» нагорья Саяно-Алтая, звучащий по-кетски как «Панг» или «Банг» у населения Среднего Енисея, обнаруживает большую устойчивость во времени. Поэтому кетское название «бангоденг» (земляные люди) может служить ценным этногенетическим источником как ведийского народа пани, так и тюркско-угорских родоплеменных групп пан или панг.

Вероятно, здесь речь идет об этнолингвистических процессах, происходящих II тыс. до н. э. до середины II тыс. до н. э. в лесостепной полосе юга Сибири. В этих и последующих периодах здесь могли проживать племена, говорившие на разных диалектах древнетюркско-угорских языков того времени.

После ухода обь-чулымских андроновцев здесь продолжали проживать предки угроязычных кетов. В историческом пространстве они фигурируют как динлины тагарской культуры. Они и могли сохранить наименование «пан»/ «панг» как «бангоденг» – «земляные люди», где слово «денг» или «динг» означает «люди». Исходя из самоназвания «денг»/ «динг» (люди), можно предположить этногенетическую связь кетов с динлинами. Геродот именует восточных скифов-динлинов (динг) будинами (бу/дины, будуны), характеризуя их как колдунов. Эти паны и панги Сибири также известны как бангосы (люди-шаманы) – служители первобытных культов Матерей природы. Ведь некогда и тюркский аристократический род А/пангиу, как и угро-кетоязычные банги, считал себя порождением Земли.

Почему тюркские паны, угорские пангиу (банги), как, впрочем, и догреческие пеласги, свой народ «земляные люди», и какой такой Земли? Не Земли ли подземного мира (страны мертвых)? Вспомним происхождение у славян родственных слов «земля» и «змея» (по инд. варианту «вала»).

Как «земляные» паны (обитатели пещерной Валы), сложный путь преобразования или эволюции прошел и Ала. Согласно поздним представлениям, Ала (тот же Вала) и есть хозяин пещеры Валы, т. е. потустороннего мира.

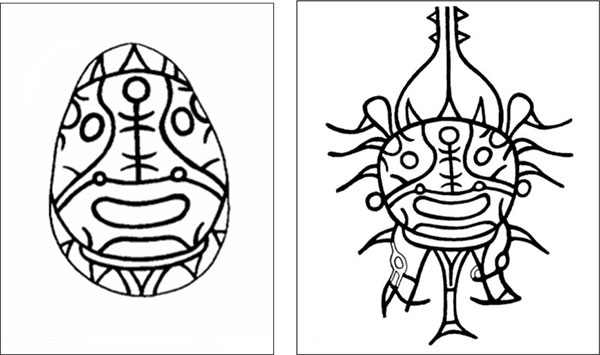

Рис. 37. Самозарождение Алы (Валы) от мирового яйца (по другому варианту: от песка или клочка Земли), преобразованного офитами (эллинизированные евреи) в гностического змея Алдабаофа (Иалдабаофа).

Автор этого рисунка изобразил Алу с головой льва (тюр. «Ала барс»), угрожающий схватить знак Солнца. Кстати, в «Апокрифе Иоана» Иалдабаоф описан как змей с головой льва. Древние черты этого змея (с головой льва или волчицы), породителя нижнего мира (тюр. «алда» – низ), угадываются на каменных изваяниях окуневской культуры Саяно-Алтая.

Рис. 38. Мировое яйцо (зародыш мироздания) в виде материи Валы (миниатюрное изваяние в виде речного валуна яйцевидной формы, Аскизский район, Хакасия).

По ведийской мифологии, Вала создавалась в яростном борении полярных стихий и сил. Когда было «Ничто» и не было «Нечто», упорядоченному космосу предшествовали хаос, затем первовещество Вала – праобраз изначального клочка Земли. Даже сотворение Риты (закона), подобно сотворению мира, произошло само по себе, из «Ничто» или хаоса само зародившейся материи Валы – образ тверди, в которую оформился зародыш мироздания. Довольно близкие воззрения на «зародыш» мира в виде комка земли (ила), добытого уткой из бескрайнего океана, существовали и у некоторых народов Сибири.

От Алы (Валы), как мы предположили выше, и происходят названия индоевропейских богов «страны мертвых»: Вала – демон подземного мира; Вальхалия (герм.), Вальгалла (сканд.), Валькирия (сканд.), Велс (лит.), Велняс (лат.), Велес (Волос) (слав.), Элизиум (греч.).

В мифологическом мышлении наших предков жрецы или шаманы связывались с принадлежностью к Але или Вале, т. е. «тому свету». Ала (Аль, Эль) – бог, божество (изначально божество Земли). Древние греки страну Эль, или Элизиум (Елисейские поля), локализовали то в подземном царстве, то в недоступной смертным долине на «крайнем западе Земли».

В целом же превращения, связанные с образом Пана в индийского Пани, а затем и в пангу (бангу, бангос) – особых служителей культа жрецов, составляют один из магистральных путей в мистериях мифо-религиозной системы Евразии. Можно предположить, что легендарные паны Саяно-Алтая были знакомы не только многим народам Сибири, но и индоевропейцам. На наш взгляд, греческий божок Пан с шаманским даром, пасущий свой скот в лугах Элизиума (Елисейские поля) с корнем Эль/Ала, также прошел путь мифологической эволюции.

Сравните угорское «панх» – дорога, иранское «панти» – дорога, др. – индийское «пантха» – дорога и некоторые тюркско-угорские группы населения с корнем на «пан» (ср. тюр. «пан» – люди; угор. «бангос» – шаманы). Их распространенные изображения в виде «грибовидных» и рогатых человечков от Алтая до Европы указывают на миграционный путь панов (та/банов) на запад из сибирских просторов.

Народу пан или панг (бангос) как представителям шаманского сословия мы уделили должное внимание в главе «Сибирские паны – догреческие яваны (ионийцы) и пеласги». Как мы выяснили выше, в изображениях «грибовидных» жрецов под кетско-угорскими именованиями «бангос» (шаман) и «панго» (название гриба) заложен тюркский этноним «пан» (люди). От этих великих шаманов, облаченных в грибовидные головные уборы и часто изображаемых с луками и «скифскими» чашами за поясами, и происходит упоминаемое в «Ригведе» племя пани.

Все эти идеи о народе пан/панг/бангос или тех же пани как о великих шаманах подтверждаются не только археологическими или мифологическими, но и письменными материалами. Конечно же, без дальнейших исторических сведений о племени пан мы не сможем проследить дальнейшую судьбу этого народа. От археологических (петроглифических) свидетельств пути проникновения на Запад индоевропейского сюжета о народе пан/пани мы переходим к письменным источникам.

Исторический этноним «пан» или «пани» из «Ригведы» зафиксирован не только сохранением его у ряда более современных народностей юга Сибири, Приуралья и Средней Азии, но и многими письменными источниками, не являвшимися до этого времени предметом изучения учеными. Выше мы проследили, благодаря «Ригведе», предполагаемую историю данного народа у кочевников юга Сибири в более ранних исторических временах. Мы уже вдавались в обсуждение эволюции наименований кочевников пании (панов), когда наши сведения об этих племенах из летописей «Ригведы» были весьма поверхностными и слабыми.

Этноним «пан» или «пани», как мы помним из предыдущих строк, появляется в индийских летописных источниках «Ригведы» примерно в середине II тыс. до н. э. в применении к большой группе племен, кочевавших уже во II тыс. до н. э. в предгорной части Саяно-Алтайского нагорья. Они представлены как демонское племя с востока. Вернее, арии идут навстречу солнцу по северо-восточной стороне Казахстана, по обширным пространствам Западной Сибири на восток, где обитают пани. А проживали они, как мы предположили, именно в той пещере Вале, т. е. в саяно-алтайской Але.

Однако исторические источники спустя почти тысячи лет позволяют проследить дальнейшую судьбу народа пан начиная от «Махабхараты» и «Истории» Геродота вплоть до появления его названия более поздних средневековых письменных документах.

Древние кочевые племена пани из «Ригведы» могут быть сопоставлены в этногенетическом отношении с яванами, упоминаемыми в «Махабхарате». Такое сравнение не только поможет пролить свет на раннюю этническую историю саяно-алтайцев, но и прояснит вопрос об их последующих исторических потомках. Автор этого труда считает, что сведения о племенах пан (пани), кроме индийских «Ригведы» и «Махабхараты», можно найти также в китайских, булгарских и античных источниках. В более поздних трудах вместо этнонима «пан» или «пани» фигурируют уже названия «табан», «табеит», «давань» и «яван».

Спустя почти 1,5 тысячи лет после сведений из «Ригведы» следы данного этнонима появляются в историческом пространстве в связи с информацией китайского путешественника (II в. до н. э.). Он именует потомков народа пан уже этнонимом «давань». Вернее, Чжан Цяня называет царство «Давань» по этногеографическому признаку, т. е. по имени таван (табан) – обитателей этого региона.

По мнению китайцев, «царицу Запада» – Индию – они «открыли» благодаря путешествию Чжан Цяня именно через территорию Средней Азии. Хотя они знали и более западные страны. Согласно Сыма Цяню, в своем путешествии на запад через Центральную Азию, Чжан Цянь добрался сначала до государства Давань, где «лошади потеют кровью», а затем еще западнее – до Дася. С точки зрения исследователей, Давань соответствует современной Фергане. Китайский термин или этноним «давань», обнаруженный в самом сердце Тянь-Шаньских гор, т. е. в Ферганской долине, нужно отождествлять с индийскими яванами из «Махабхараты» и тюркоязычными табанами.