полная версия

полная версияТайны забытых миров

Отождествление шамана с грибом раскрывает осмысление последнего как средства перемещения между мирами. Путешествие шаманской души по путям или дорогам в иные миры, достигаемое способом «панкх» – опьянения, сохранилось у сибирских угрев в виде «панх» – дорога; др. – индийское «пантха» – дорога, иранское «панти» – дорога.

Кстати, греческий божок рогатый Пан – великий ча/бан (скотовод) и путеводитель дорог (см. «панх» – путь) – является далеким отголоском или представителем пан/панг/бангос – древнейшего народа юга Сибири. У казахов он сохранился как «шо/пан» – пастух, чабан.

Даром шаманского провидца и великого скотовода обладал рогатый Пан. Он наделил этим даром Аполлона. Как и ведийские пани, отец Пана Гермес заключает украденных коров в пещере. Эти факты косвенно подтверждают связь сибирских пани, содержащих «солнечных» коров в сакральной Вале, не только со скотоводством, но и с магической, жреческой сферой.

Вот как описывает Геродот спустя столетия ту темную историю про жрецов и колдунов народа банго/денг (они же бу/дины из енисейско-орхонской письменности): «У невров обычаи скифские. За одно поколение до похода Дария им пришлось покинуть всю свою страну из-за змей. Ибо не только их собственная земля произвела множество змей, но еще больше напало их из пустыни внутри страны. Поэтому-то невры были вынуждены покинуть свою землю и поселиться среди будинов (динлинов). Эти люди, по-видимому, колдуны».

Будины (бу/дины) – угроязычные динлины («дин»/ «динг» – люди) тагарской культуры, которых енисейские кеты называли банго/денг («бангос» – люди-шаманы, колдуны; «денг» – люди).

А что, если мифологические черты «колдовского» племени пани/панго, подмешавшего собаке Сараме в экстатических целях грибы панга в молоко, сливаются с чертами реального народа Саяно-Алтая? В изображении Сарамы – посла Индры и путеводителя («панх» – путь) – сюжет опьянения этой божественной собаки связывается с интоксикацией, т. е. одурманиванием усладительной влагой племени пани. Только удар ногой Индры заставляет изрыгнуть Сараму заколдованную влагу.

Вероятно, одним из священных животных – путеводителей Индры, как у греческого Аполлона, считался волк.

Человеческая фигура с головой в виде гриба из Каракола может семантически отождествляться с другой антропоморфной фигурой, но уже с головой собаки (волка) из этих же мест. Ведь, по представлению тюрков, волк (собака) играл значительную роль в погребальной обрядности, связанной с путеводителем души по дорогам в иные миры. Можно предположить, перед нами изображение Панго (по-кетски «бангос»), опьяненного способом «панкх» и вступившего на священный путь «панх». Имеем ли мы дело с мифическими пани, которых древние арии именуют волками, или же это далекий прообраз китайского Пань-гу, воспроизводимого также с головой собаки, сказать трудно.

Включение изображений гриба панга в виде головы (головного убора) указывает на значения таких понятий, как «панг» («пангиу», «банги») – «первые люди»; тюркского рода А/пангиу или просто «пан» – люди. Антропоморфный персонаж с головой волка (собаки) из того же Каракола (Горный Алтай) обнаруживает большое сходство с мифологическим народом пани-волки из гимнов «Ригведы».

Генеалогические предания тюркских народов о волке – прародителе всего народа (пан – народ, люди) или покровителе предков, а также аристократического рода А/пангиу соответствуют рассмотренным выше петроглифам.

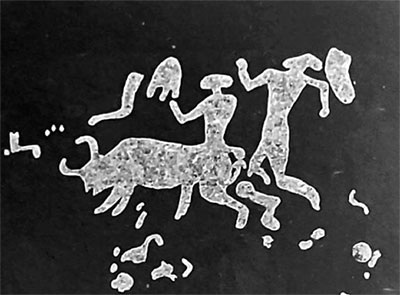

В рисунках грибовидных или рогатых панов, или панги, окруженных быками, коровами и «солнечными» оленями, как нам кажется, нужно видеть «иллюстрацию» захвата коров (лучей света) народом пани из мифа «Ригведы». В чем их глубокий смысл?

Скорей всего, подобные изображения танцоров и ритуалистов-«колдунов» – это воспроизведения на скалах тех же пани, которые исполняют обряд магического захвата душ животных, ведущий к размножению сохатых. И, конечно же, чтобы увеличить приплод домашнего скота, чтобы заманить больше лесного зверя в родовые охотничьи угодья, нужен был обряд в состоянии экстатического опьянения.

Еще вначале мы уделили некоторое внимание магическим обрядам захвата парнокопытных (коров – «лучей солнца») южносибирским племенем пан или пани. Как первые скотоводческие племена в горах Саян, они вполне могли заниматься угоном домашнего скота у андроновских «степняков».

Как мы предположили выше, эти воры коров и ловцы «солнечных» душ были восприняты соседями ариями Обь-Чулымья как демонское племя, удерживающие солнечные лучи с восходом солнца. На кончиках этих «первых» лучей находились зарождающиеся души не только коров, но и людей, души «мужей-героев» ариев, их «потомства». Все эти указанные «богатства» содержатся «демонским» племенем пани в змеиной пещере Вале, т. е. в Минусинской котловине, в горах Алатау.

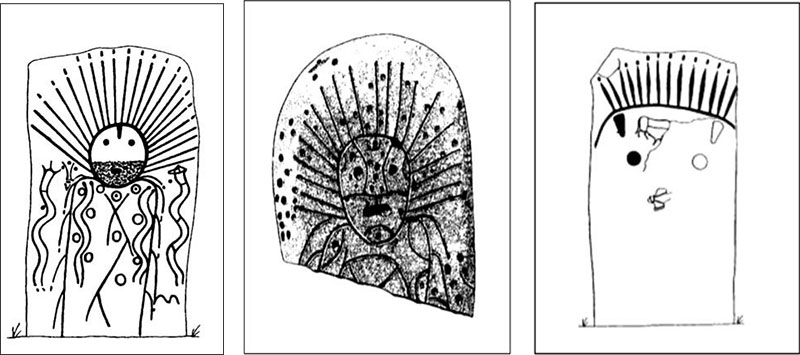

Значит, множество изображений на каменных изваяниях в Минусинской котловине «коровьих» личин с расходящимися веером лучами, на кончиках которых показаны зародыши будущих душ детей, устойчиво связаны с эпизодом «солнечного» мифа из «Ригведы». Там и описывается освобождение от пани солнечных лучей – источника зарождающихся душ.

Рис. 35. Змеевидные Валы с угрозой захвата зародышей – лучей солнца (слева). Зарождающиеся лучи солнца (в центре) и солнечная корова с тельцом (справа).

По представлению древних, по лучам солнечного божества доставлялись зародыши будущих душ не только домашнего скота, но и детей. Ведь не зря же шаманы Сибири обращались к нему для помощи в «захвате» многих душ.

Кстати, рогатый Гермес (вторая часть слова «мес» – баран, козел; «мус» – рога), отец рогатого и козлоного Пана, и был тем героем, который угнал в пещеру Пелопоннеса священных коров Аполлона.

«Отец истории», описывая восточных скифов-саков (шаков) – потомков пани Саяно-Алтая, упоминает их как лысых людей (тюр. «тас» – лысый или «хох/пан», «хул/бан» – «лысый» пан), а рядом с ними за «высокими и недоступными горами» обитают «козлоногие люди», то есть паны (см. греческий Пан – козлоногий божок).

Меж тем у енисейских киргизов существовало предание (по китайским источникам), согласно которому их народ произошел от спаривания бога с солнечной коровой в некой пещере. Возможно, их предков некогда именовали «пан» или «табан» (горные люди) или «пани».

Говоря о чудесной пещере, китайские источники называют ее долиной, окруженной неприступными горами. Этой мифической долиной в пещере, конечно же, вполне могла быть Хакасско-Минусинская котловина на Саяно-Алтае. Пратюрки же именуют эту пещеру «Хон» (Эргене Хон) с обширной долиной внутри, откуда вывел их, по легендам, мифический волк с некоторыми чертами ведийской Сарамы (по-хакасски Сарамжин).

Происхождение или рождение «голубого» волка – прародителя тюркских народов – от луча света упоминается в древнеуйгурской письменности «Огуз-наме». В основе этих легенд лежит древнейший индоевропейский субстрат – миф о племени пани-волках, содержащих в своей пещере солнечных коров праариев.

Этот андроновский миф, в свою очередь, так же перекликается с другой местной легендой о происхождении киргизов «от спаривания бога с коровой в некой пещере».

Рис. 36. Половое сочетание малоазийского явана с грибовидной головой с коровой (фрагмент росписи Чатал-Хююка, Турция).

Обзор происхождения енисейских киргизов, связанных с пещерой, где родились их предки от сочетания некоего бога (возможно, пришлого, как индоевропейский Геракл) с «солнечной» коровой, позволяет сделать следующий вывод.

Все эти сопоставления дают основание видеть в мифической пещере Вале, где осели некогда пани, Саянские горы «с обширной долиной внутри», т. е. Минусинскую котловину в нынешней Хакасии.

Судя по материалам «Ригведы», а также по совпадающим с ними некоторым сообщениям китайских, арабских и булгарских летописцев, все эти народности, которых нужно причислить к потомкам пани, первоначально осели где-то на юге Сибири. По всей вероятности, обитали они на территории племен, причисляемых к окуневцам, проживали в непосредственном соседстве с андроновскими племенами, восточнее основной среды их обитания.

С незапамятных времен сохранилась легенда о сорока девушках, вступивших в связь с мужчинами из Усы (по источникам кит. Юань-ши). Вероятно, этими мужами были индоевропейские андроновцы – «сорок царей» (по русской былине), плененных будто бы Змеем в «сорочинских» горах (сорок гор). Одним из андроновских «царей» мог быть и Геракл (отец Скифа), вступивший в любовную связь с женщиной-змеей в сакральной пещере.

Как мы помним по текстам «Ригведы», чтобы вернуть похищенные богатства, потомство, коров – лучей солнца требуется совершить паломнический путь с целью жертвоприношения в В/алу – сакральные места народа пани («панти» – путь) в горах Хон. Для этого священнодействия создавались отряды из воинов-ритуалистов (по сорок человек), которые двигались в страну восхода солнца – в горы Хон (тьма, ночь).

Конечно же, этими западными степняками-кочевниками также производились военные походы в направлении гор Алатау (Валу) – отроги северных хребтов Саяно-Алтая, где представителям окуневской культуры неволей приходилось сооружать крепости «све» от их набегов. Обвиняя народ пани в угоне скота у андроновских поселян, они сами так же угоняли стада с полей «Свара».

Продвижение андроновцев из Обь-Чулымья в Минусинскую котловину перекликается с текстами «Ригведы», которые подчеркивали священный характер таких рейдов. По мысли слагателей гимнов, бог ариев Индра будто бы разрушил сотни их крепостей. Не удивительно, что на севере Хакасии от окуневских пани сохранились археологические следы множества крепостных сооружений.

Обогащение некоторых индоевропейских образов, мифологических представлений о «рогатых» могло происходить в глубине сибирских таежных просторов Саяно-Алтая. Возможно, сотни танцующих человечков петроглифов юга Сибири с особым типом рогатых головных уборов (однорогих, двурогих, трехрогих), имеют какое-то отношение к народу пани. Далее их следы в виде изображенных грибовидных и рогатых людей протянулись по священным путям Панта (см. панти – дорога) от Монголии до Понта (Черного моря) и Малой Азии. Все эти мысли предполагают высокую роль или религиозный авторитет народа пан, фигурирующего в «Ригведе» как пани.

Значит, истоки изобразительного стиля с «грибовидными» и «рогатыми» человечками, датируемые учеными примерно концом III – началом II тысячелетия до н. э., должны были формироваться в кругах памятников не только тюркско-угорской, но и индоевропейской культуры.

Древне сибирское наименование «пан» (позже «пани») было знакомо как древним ариям, так и пратюркам еще на их общей родине.

Повторимся, термин «пани» мог попасть в индийские летописи «Ригведы» как одно из самоназваний южносибирских племен или быть этническим обозначением некоего народа пан. Эти пани из горной пещеры Валы, упоминаемые в «Ригведе» как враги индоевропейских ариев, могут являться далекими предками нынешних табанов – хакасов, т. е. таа/панов (горные люди) – реального народа Южной Сибири.

Мы можем рассматривать та/панов (табаны, даваны, яваны, иваны) как народы зарождающегося Туранского мира, чьи племена в странствиях из Сибири до Малой Азии (Турции), Европы и Северной Индии остались на Южном Урале, в Средней Азии и в Восточной Европе.

Одним из потомков сибирских панов или пани мог быть индийский Кала Яван (Черный Яван), следы которого протянулись из далекого саяно-алтайского Кара табана (хакасский род) – Черный табан. Далее сохранившиеся признаки Кала Явана обнаруживаются у башкирского рода кара-табын (дуванские башкиры). Как и его индийский прототип Пани, сраженный богом Индрой в пещере Вале, этот герой Табан-Яван также погибает в пещере (по проклятию Индры).

Потомки этого легендарного Явана заселят Малую Азию (территорию нынешней Турции), а позже Древнюю Грецию. Таким образом, предки турков, как и «греческие» ионийцы (не путать с самими греками), являются яванами – потомками более древнего Пани.

Автор этих строк полагает, что рисунок из Чатал-Хююка (Турция), где показан сюжет спаривания бога с коровой в пещере в необычной позе, был сделан малоазийскими яванами – пратюркскими племенами великого Кала Явана (Черного Явана). Вполне может статься, что «грибовидный» Пан, что на писаных скалах Горного Алтая, и есть А/пангиу – праотец тюрков (ср. панга – гриб), сочетающийся в любовной связи с «солнечной» коровой.

Эти малоизвестные «грибовидные» паны и могли быть теми представителями зарождающейся туранской расы. При посредстве их был пронесен «сгусток» идей эпического предания об угоне или захвате коров пани (Паном) народам Индии и Древней Греции. По мере продвижения легенда была дополнена андроновскими племенами уже их идеологическими сюжетами, уходящими впоследствии во многие индоевропейские мифы.

С явлением туранской расы индоевропейские андроновцы стали называть саяно-алтайский народ пани словом «дасью» – враги или данники. Одно из крупных племен, сохранившихся от сибирских пани, – это дасы (даши, тасы), они же саки (шаки, дашти-кип/шаки), расширился далеко на запад до Украины и Паннонии, а чуть раньше до северной Индии и Ирана. От древних скифов – тасов и саков – на Саяно-Алтае остались лишь родовые группы «тасы», «сагайцы» (хакасы) и «шакшылыги» (алтайцы).

Этноним «пан» сохранился у ряда современных народностей не только Среднего Енисея, Саяно-Алтая, Приуралья, Средней Азии, Восточной Европы, но и Ближнего Востока. Существование данного наименования удостоверено многими письменными источниками. Такие слова, как «пант» (угор.), «панти» (иран.), «пантха» (инд.) с понятием «путь», вполне могли пронести паны или пани из далекой Сибири. Мы их знаем, как сибирских табанов, среднеазиатских даванов, славянских иванов (они же паны) или яванов от Древней Индии до Малой Азии. Загадкой остаются пантхаки – парсийские жрецы из Ирана.

Немыми свидетелями продвижения древнескифских панов являются наскальные изображения «опьяненных» (рус. пьян) танцоров – жрецов пан/панг/банг с грибовидными головными уборами «панга» от Южной Сибири до Средиземного моря.

Значит, упоминаемый в одном из гимнов «Ригведы» этноним «пани» так или иначе связан с большими группами пратюркских или угорских племен, кочевавших уже во II тыс. до н. э. в Южной Сибири. Если быть точнее, они должны подсказать об окуневско-андроновском происхождении или принадлежности их к данным культурам.

В эпоху андроновской культуры последствием или остатком великого исхода индоевропейских племен явилось сложение в Саяно-Алтае тюркско-угорского этнокультурного пространства, где постепенно увеличивался тюркоязычный этнический пласт. Сохранение большого количества родственных этнических (племенных) групп с основой этнонима на «пана» в течение тысячелетия на территории нынешней Хакасии наглядно раскрывают прямые этногенетические связи современных и древних пани. До наших дней дожили хакасская родовая группа табан – сагай, башкирский род дуван-сакал, т. е. паны-саки, которые упоминаются в «Махабхарате» как союзные племена яваны – шаки. Геродот называет эти племена скифами.

Чтобы проследить этногенетические связи геродотовских скифов (панов и саков) VIII–VII вв. до н. э. с их более ранними историческими предками народа пан из Сибири или теми же ведийскими пани, есть смысл опять-таки обратиться к «грибовидным» представителям юга Сибири.

Особенно интересны петроглифы «грибовидных» (пьяных) воинов с луком и чашей за поясами именно этого региона. Овальные или круглые предметы, прикрепленные к поясам танцующих человечков петроглифов Горного Алтая, нужно толковать как изображения чаш, являющихся одним из важных жреческих принадлежностей.

Шаманы и жрецы этих народов использовали чаши, скорей всего, для приготовления и питья грибных настоев – наркотического средства опьянения. Интересно, что в составе скифов был народ аримаспы (от основы слова «ара» или «ары» – дальние и «мас» – рогатые или пьяные). Схожий скифской культуре был народ массагеты.

Этот характерный сюжет, т. е. изображения чаш за поясами лучников-ритуалистов, невольно воскрешает в памяти ношение «андроновским» Гераклом (отец Скифа имел два лука) за поясом золотой чаши. Или, как напишет Геродот в своей «Истории»: «И в память о той золотой чаше еще и до сего дня скифы носят чаши на поясе».

Продолжая эту непростую тему, хотелось бы затронуть этимологию слова «скиф» (образно говоря, «С» кого идет «Кип» – порядок и закон), а также род его продолжателей ритуалистов кип-саков.

«В соответствии с законом» из пещерной Алы (скалы Валы или Кип-камня) выйдут не только угнанные коровы ариев (позже фигурируют как кони Геракла, отца Скифа), но и Великий С/кип – Скиф. По-видимому, начальная буква «с» в соединении с пратюркским «кип» являлась предлогом или приставкой, употреблявшимися в индоевропейских языках при обозначении того, с чего (от кого) начинается. Сравните славянские слова «сначала» или «с начала», «сродни» – «с рода». В своей деятельности С/кип всегда следовал примеру древних предков – устроителей «С» – начальных или древних «кип» (ритуалов и обычаев) – ношения за поясом чаш для сомы. В хакасском лексиконе сохранились слова «кип» и «кибiр» – обычай, закон. Скип (Скиф) перенял эту древнюю ритуальную дисциплину (закон) от славного отца – «С» андроновского Геракла (порядок натяжения лука и ношения чаши). Этому обычаю стали неуклонно следовать скифы – кип-саки, т. е. сакские «законники» – ритуалисты. Приставки «С» в слове «кип-саки» уже нет.

Следы первоисточника «кип» теряются в глубинах пратюркского (даже индоевропейского) языка. Можно предположить, от основы «кип» при помощи приставки «с» образовалась новая лексема «с/кип». В результате многовековых фонетических процессов произошла замена буквы «п» на «ф», отчего «скип» приобрело более привычное греческое звучание «скиф». Сравните название горы Кап/каш – Каф/каш (Кавказ) с заменой «п» на «ф» или «в».

Змеиная пещера Ала, где был рожден Скиф от матери-Змеи, сохранилась в славянском фольклоре как сказочная гора Кип-камень Ала/тырь, которую охраняет Змей Гарафен (Кара пан, Кара табан – Кала Яван?). Культ змеи существовал у многих скифских племен. Кстати, в тамге в виде ковша (круг и вертикальный хвостик вниз), наиболее распространенной у табанов (табынов Казахстана), сохранился древний изобразительный субстрат – остатки легендарных скифов с чашей за поясом. Анализ рисунков тамги-ковша, а также «грибовидных» воинов-«храбрецов» – табанов (хак. «табан» – удалец) с чашами говорит об этногенетических связях племени табан (табын) с народами и традициями скифской эпохи.

Все выше рассмотренные моменты служат серьезным аргументом в пользу того, что прародина пани, а также скифов-саков, известных как тюркоязычные паны-тапаны (табаны, даваны), индийские шаки-яваны или индоевропейские яваны (греки-ионийцы, славянские иваны – паны), находилась на Саяно-Алтае.

Вероятно, спустя столетия потомки сибирских праариев тирренцы-пеласги донесут до нас (при посредстве тех же панов или «греческих» яванов) окуневско-андроновскую легенду о сочетании Геракла со змеей-женщиной. А это значит, что известная легенда о «змеиной» пещере Вале, куда были угнаны народом пани коровы Индры и где, возможно, от сочетания Геракла со «змеевидной» женщиной родился Скиф (Скип), находит шанс для своего объяснения. (Существование у скифов культа змеи – доказанный факт).

Прототипом той пещеры, как мы уже предположили выше, мог быть саяно-алтайский Ала или Апана (тюр.) – нора, пещера или просто «пана» (тюр.) – убежище. Конечно же, в основе мифических событий тех давних времен вполне историческая реальность. Как видим, при всех возможных отличиях и несовпадениях между «пани» из «Ригведы» и народом пан (табан) из далекой Сибири, весьма много общего.

После немых археологических (петроглифических) свидетельств пути проникновения на запад и юг «грибовидных» («панга» – гриб), а порой и рогатых (панты – рога) человечков петроглифов Сибири бронзового века мы переходим к другим свидетельствам о сибирских пани.

Окуневская культура хронологически совпадает с явлением туранской расы, о чем мы упомянули выше. Возможно, к этой расе с единым культурным очагом южносибирских племен, говоривших на разных диалектах древнетюркского и угорского языков, относились какие-то индоевропейские группы. Одной из таких смешанных или метисных племенных общин могло быть крупное объединение под названием «пани». Какие народы и племена в предгорьях Саяно-Алтая вели между собой войны и заключали мирные договоры, мы можем лишь догадываться. Конечно, все вместе взятое крайне затрудняет решение окуневского вопроса.

Основная загадка во взаимоотношениях индоевропейской и тюркской языковых семей решается с помощью ДНК-генеалогии.

«Похоже, что два европеоидных братских рода, R1a1 и R1b1, пришедших примерно 50–40 тысяч лет назад на Русскую равнину в составе одного рода R, и затем ушедшие в Южную Сибирь не менее 20 тысяч лет назад и разойдясь во времени и по территориям…повели два языка. Один из них и был флективный арийский (язык рода R1a1), который потом назвали праиндоевропейским, другой – агглютинативный прототюркский (язык рода R1b1). Оба рода вышли из Южной Сибири.

<…> Носители гаплогруппы R1a1, они же арии, они же „праиндоевропейцы“ двигались из Европы, наиболее вероятно с Балкан, на восток с начала 3-го тысячелетия до н. э., заселяя европейскую равнину (возраст общего предка ариев на Русской равнине примерно 4750 лет). И далее, с основанием андроновской культуры 4000–3200 лет назад, которая наложилась на ареал обитания гаплогруппы R1b1 за полтора-два тысячелетия до того (ботайская археологическая культура 5700–5100 лет назад), с последующим заселением южного Урала и Зауралья, южной Сибири и Алтая вплоть до северного Китая.

<…> Тюркоязычные R1b1 мигрировали с востока, ариеязычные „пра-индоевропейцы“ мигрировали с запада. В глубокой древности и те, и другие прибыли из Южной Сибири. Маршрут прибытия их в Южную Сибирь тоже достаточно проработан с позиций ДНК-генеалогии…Это же относится и к физическому типу населения, поскольку как „праиндоевропейцы“ R1a, так и „пратюрки“ R1b не только оба европеоидны, но и вообще принадлежат к одному роду R1. Нетрудно и перепутать, что и произошло.

<…> Но вот, например, среди ариев (R1a), прибывших в Индию примерно 3600 лет назад, R1b не было. Практически нет их в Индии и сейчас». (Клесов А. А. Общие принципы ДНК-генеалогии. Вестник Российской Академии ДНК-генеалогии, 2009).

Здесь мы определенно видим отражение пути гаплогруппы R1b с древнейших времен, от Южной Сибири (енисейские языки). Анализ окуневского культурного комплекса позволяет видеть в нем интеграцию местных сибирских племен и пришлых скотоводческих европеоидов, которыми, как мы знаем, были племена афанасьевской культуры. Процесс интеграции европеоидных афанасьевцев (гаплогруппы R1a) с окуневцами (условно гаплогруппы R1b) археологами фиксируется по смешанным афанасьевско-окуневским памятникам и появлению метисных типов.

Слух о том, что европеоидные афанасьевцы – маны – создали чуть ли не скотоводческий рай (хак. Мöнi чир) на северных отрогах Саяно-Алтая, разлетелся по многочисленным племенам, широко расселенным по просторам азиатской ойкумены. И во II тыс. до н. э. некоторые из них в поисках лучшей доли переселяются на территорию нынешней Хакасии. Теперь здесь пришлые племена начинают значительно преобладать над афанасьевцами. Они постепенно вытесняют их с исконных территорий, а часть афанасьевцев вливается в новый формирующийся этнос, и образуется новая культура, которую археологи назвали окуневской. Значит, «демонское» племя пани нельзя «отрывать» от населения окуневской культуры эпохи бронзы. Также нельзя «отрывать» древних ариев как от афанасьевских, так и от андроновских племен юга Сибири. Археологические культуры Центральной Азии были тесно взаимосвязаны с аналогичными культурами Восточноевропейской равнины эпохи бронзы.

По мнению ученых, в конце афанасьевской культуры (III – начало II тысячелетия до н. э.) среди жителей Хакасско-Минусинской котловины преобладали потомки древних «круглоголовых» людей, которые хотя и имели монголоидные черты, но в целом относились к европеоидной расе. Значит, мы имеем дело с метизацией, т. е. смешение европеоидных местных с пришлыми монголоидными группами.

Комментарии обычно разъясняют, что Пани угнали и спрятали скот, принадлежащий Индре. Сарама была отправлена к ним с требованием вернуть скот приверженцам Индры, «богам» (девам). Далее в гимне обращает на себя внимание и этнопсихологический контраст между участниками «переговоров»: миролюбие панийцев с одной стороны и агрессивность ариев – с другой. Этнопсихологические свидетельства об открытости к контактам народа пан (пани) подтверждаются археологическими материалами окуневцев, что так же позволяет поставить вопрос об их общих истоках.