Полная версия

Древнейшая история Московского края. Мифы и реальность

Хозяйственную деятельность вятичей подробно описывает А.А.Майоров в статье «Вятичи: вопросы расселения, этногенеза, периодизации и политической истории» (опубликована в № 1-2 научного журнала «Исторический формат»): «Говоря об организации хозяйственной деятельности и бытовой культуре вятичей, следует указать на абсолютную «обычность» вятичей, ведших типичный восточнославянский образ жизни. Местные жители занимались земледелием, скотоводством, охотой, рыболовством и бортничеством. Мед и воск из вятичских лесов были широко известны на других территориях и являлись хорошим товаром. Женщины активно занимались прядением и ткачеством. В качестве сырья применялись лён, конопля и овечья шерсть. Для окраски тканей вятичи использовали растительные красители. Были распространены одноцветные и пёстрые клетчатые ткани с геометрическим узором. На Верхней Оке чаще преобладал крупный рогатый скот, затем шли лошади, свиньи, мелкий рогатый скот. Зверя, птицы и рыбы в лесах было много. Бобров, белок и куниц били на меха. Активно ловили рыбу неводами и на крючок. Кроме того, били рыбу острогой, ловили на блесну, очевидно, применяли «кошки» для зимнего подлёдного лова. Вятичи были хорошо знакомы с металлургией. Использовались болотные и луговые руды. Раскопки показывают наличие большого количества ремесленных мастерских – гончарных, металлургических, слесарных, камнерезных, ювелирных. Само их присутствие подтверждает предположения о сравнительно зажиточном быте населения, так как только наличие «лишних» доходов могло объяснить такое количество ремесленников. Очевидно, что в тех случаях, когда домохозяйства еле-еле сводят концы с концами, они не будут тратиться на украшения и покупную посуду – проще самим изготовить необходимые предметы. Такой подход к организации быта хорошо виден по славянским находкам более ранних периодов, когда практически всё – орудия труда, посуда, одежда, бытовой инвентарь – изготовлялось на месте, кустарным образом. Как известно, среди нищего народа профессиональным ремесленникам прокормиться невозможно».

А вот как А.А.Майоров в этой же статье описывает период активного освоения Московского края: «Современные данные археологических исследований свидетельствуют о начале активного освоения славянами бассейна Москвы-реки именно во второй половине XI в. В этот период долина среднего течения Москвы-реки и долина её правого притока р. Пахры (нижнее течение) были колонизованы населением, пришедшим туда с юга, из-за Оки. Отдалённой исходной точкой колонизационного движения являлся ареал проживания северян и вятичей. Первая волна переселенцев, согласно оценке, равнялась 2–3 тысячам человек, причем эта группа подразделялась на довольно крупные коллективы, не менее нескольких десятков человек в каждом (Кренке 2014: 31). Активизация русской экспансии в верховьях Оки и Десны заставила большие группы населения искать убежище на севере. Кстати, территории вокруг современной Москвы ещё долго (около столетия) не контролировались ни одним из древнерусских княжеств, что стало одной из причин высокой концентрации здесь знаменитых вятичских курганов».

Антропологически вятичи, по мнению Т.И. Алексеевой, располагаются в пределах европеоидных величин и представляют собой ославяненных восточных финнов Восточно-Европейской равнины, восходящих, в свою очередь, к неолитическому населению этого региона. Они имели длинный череп, узкое, ортогнатное, хорошо профилированное в горизонтальной плоскости лицо и довольно широкий средневыступающий нос с высоким переносьем, долихокранию. Выделяются шесть локальных групп вятичей, которые обнаруживают весьма значительное сходство по большинству признаков. Наиболее типичными для вятичей, по-видимому, следует считать те черты, которые характеризуют средневековое население, жившее по верхнему и среднему течению реки Москвы и в междуречье Москвы и Клязьмы. Также вятичи, живущие по нижнему течению р. Москвы и в бассейне Пахры, являются наиболее узколицыми. А вятичи с самой западной территории их расселения (среднее течение реки Угры) отличаются сильно выраженной долихокранией, относительно широким и наиболее профилированным лицом. Последняя группа обнаруживает явное сходство со смоленскими кривичами. Вятичи по некоторым признакам входят в пределы вариаций этих признаков к этническим группам Кавказа, помещаясь, однако, среди минимальных их значений. Г.Ф. Дебец, используя данные Т.А. Трофимовой, касающиеся вятичей, в сводной работе по палеоантропологии СССР (1948 г.) считал, что следует говорить о небольшой субуральской примеси у восточных вятичей. В целом, комплекс расово-диагностических признаков позволяет отнести вятичей к европеоидной расе. Известный антрополог В.В. Бунак относил большинство вятичей к северопонтийскому типу.

Следует отметить, что упоминания о вятичах присутствуют в работах М.В. Ломоносова, В.Н. Татищева, Н.М. Карамзина, С.М. Соловьева, Д.И. Иловайского, А.Л. Погодина, П.В. Голубовского, В.О. Ключевского, многих других звёзд русской исторической науки.

Работой А.В. Арциховского «Курганы вятичей» (1930 г.) в научный оборот было введено, систематизировано и датировано огромное количество археологических находок, имеющих прямое отношение к вятичам. Им были выявлены и перечислены признаки, до настоящего времени являющиеся определяющими для отнесения обнаруженных артефактов к вятичскому этнокультурному ареалу; отмечена преемственность в практике погребальных обрядов, установлены границы вятичских поселений и погребений.

Чрезвычайно продуктивная работа Верхнеокской экспедиции Института археологии АН СССР под руководством Т.Н. Никольской в 1960–80-х гг. стала важнейшим этапом в изучении материальной культуры и истории вятичей. Найденные в ходе раскопок городищ и селищ мастерские, плавильные печи, литейные формы, бытовые, хозяйственные и ювелирные изделия, предметы вооружения, конская сбруя и прочий богатый инвентарь дали представление о высоком уровне развития материальной культуры, наличии оживлённых торговых связей с различными, в том числе дальними, территориями. Итоговая работа Т.Н. Никольской «Земля вятичей». К истории населения бассейна верхней и средней Оки в IX-XIII вв.» (1981г.) до настоящего времени является наиболее полным и информативным трудом, посвящённым вятичской культуре.

Одним из наиболее крупных и интересных ранних славянских поселений на рассматриваемой территории является Супрутское городище. В некоторой степени его можно считать древней вятичской протостолицей, своеобразным аналогом Старой Ладоги, Тимерёва, Гнёздова, Шестовиц, хотя и не достигшего их масштабов.

Супруты интересны еще и тем, что это вероятный опорный пункт вятичской колонизации, основанный не позднее рубежа VIII–IX вв. на месте сгоревшего мощинского городища IV–VII вв., которое было уничтожено в результате вражеского набега. Это даёт возможность исследовать чёткий «срез» состояния местного общества в самом начале X в. (АКР Тульская. Ч.1: 236–239). Помимо Супрут, неподалёку наличествуют и иные городища вятичей эпохи первоначального расселения, значительно большие по площади (Торхово, Уткино, Тимофеевка), но, к сожалению, недостаточно изученные в силу вековой хозяйственной деятельности на их месте, а потому не столь информативные. Плотность поселений вятичской эпохи вдоль Оки и её притоков (Упы, Зуши, Жиздры, Угры и др.) крайне высока.

Последнее же упоминание вятичей в летописях относится к 1197 г.: «Князь же великый внидавъ волость, поима городы Вятьскые и землю ихъ пусту створи…» (ПСРЛ I: 174). После сожжения городов и полного разгрома территории («землю ихъ пусту створи») владимирским князем вятичи полностью исчезают из политического контекста, хотя, безусловно, основную часть местного населения всё так же составляли их прямые потомки.

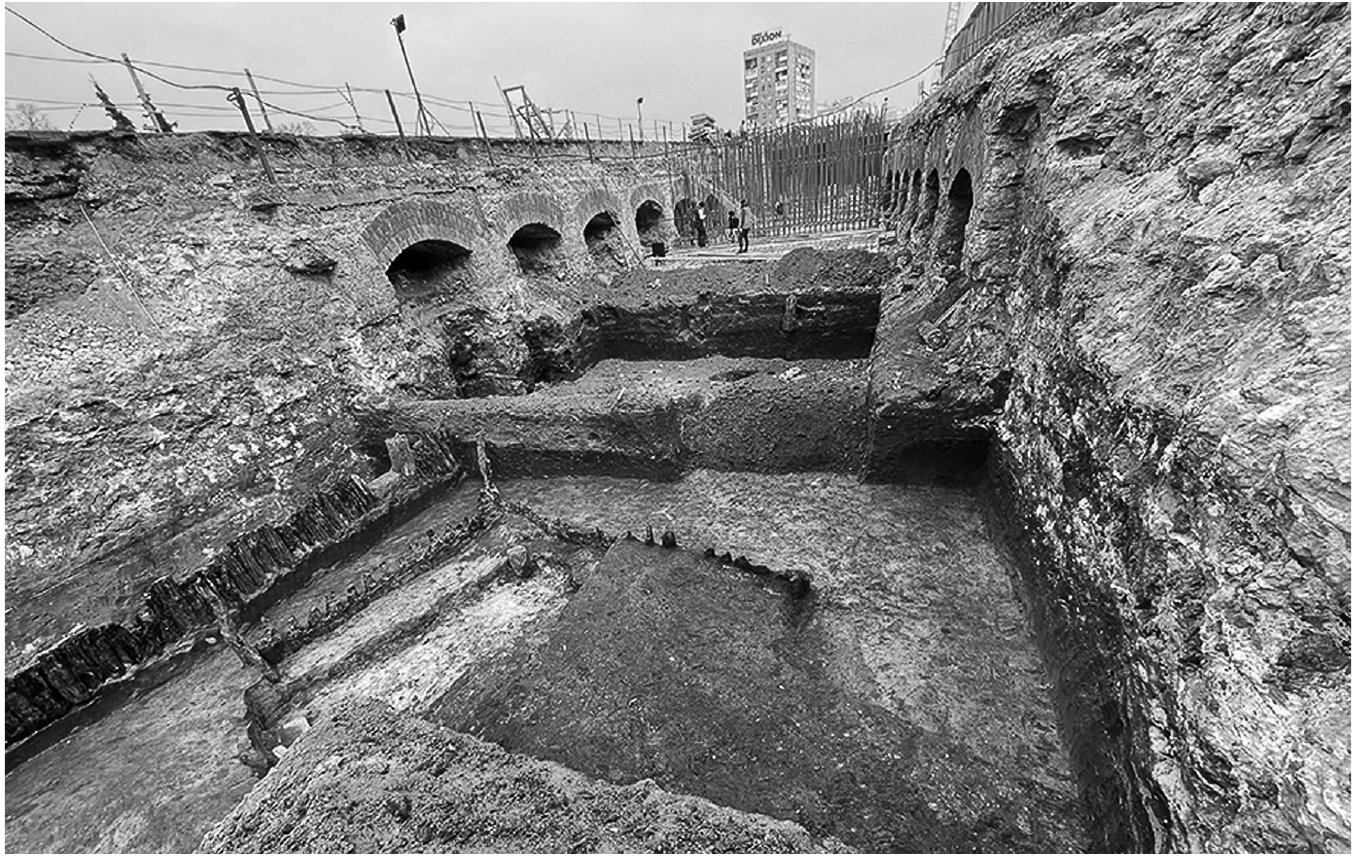

Но что интересно, совсем недавно, в 2021 году, археологи нашли в этих местах удивительные артефакты, которые могут изменить наше представление о прошлом. Так, в ходе первого этапа раскопок в историческом центре Орла обнаружили артефакты, свидетельствующие, что первое древнерусское поселение на этом месте появилось задолго до основания крепости Орёл в 1566 году. Территория найденного древнего поселения составляет около шести гектаров: от участка возле современного Красного моста до стрелки при впадении реки Орлика в Оку. Как объясняют учёные, такие места треугольной формы, окруженные с двух сторон водой, часто использовали для строительства славянских городищ. Скорее всего, это городище не пережило нашествие монголов и было заброшено.

Однако место раскопок может принести еще больше открытий: под археологическим слоем, относящимся к периоду роста древнерусского государства в XI–XII веках, учёные обнаружили следы более древних поселений. Первое из них относится к Колочинской культуре и существовало в середине I тысячелетия нашей эры. Второе – неолитическая стоянка III тысячелетия до н.э. Почему это важно? Благодаря раскопкам возникла гипотеза о том, что на территории современного Орла располагалась столица вятичей, крупного древнерусского племенного союза. Если она подтвердится, историю города можно будет продлить в прошлое на 500 лет.

На месте раскопок в Орле

А еще у села Судбищи Орловской области обнаружены многочисленные артефакты, подтверждающие масштабность Судбищенской битвы. Она произошла в 1555 году между русским войском и крымской ордой и считается одним из самых важных и драматичных эпизодов в борьбе Русского государства с Великой степью за влияние в северном Причерноморье. Ранее, опираясь на письменные источники, краеведы только предполагали, что сражение могло произойти у села Судбищи Орловской области, но весной 2021 года удалось локализовать место битвы. На дне реки Гоголь дайверы нашли десятки артефактов, среди которых были многочисленные наконечники стрел, копий и элементы конской упряжи. С апреля 2021 года по настоящее время там обнаружено более 2200 артефактов. Некоторые находки свидетельствуют, что это могла быть одна из первых в истории битв с применением артиллерийского оружия. Здесь нашли стрелы, пули, свинцовое ядро, замок от фитильного ружья – всего более 800 артефактов. Почему это важно? Орловская сенсация может стать мировой – ведь обилием находок место Судбищенской битвы может затмить даже Куликово поле.

В конце этой главы не могу не отметить, что вторым племенем по численности в Московском крае являются кривичи! О них мы и расскажем в следующей главе. Граница ареала вятичей и кривичей прошла по водоразделу Москвы и Клязьмы. Вятичи освоили большую часть будущей Рязанской земли, однако не стали преимущественным славянским населением на нижней Оке, в районе Мурома, где преобладали уже кривичи.

Излагаемая версия вятичской истории является во многом авторской и не претендует на полную и абсолютную истину. В тоже время она опирается на большой и весомый пласт материалов множества исследователей и учёных, и её изложение не должно вступать в критическое противоречие с ранее известными достоверными фактами. Безусловно, в рамках одной статьи невозможно развернуть всю систему аргументации, а потому заинтересованный читатель может сам рассмотреть дополнительные источники,в том числе, перечисленные в списке использованной литературы в конце книги.

История кривичей. Происхождение кривичей в свете новейшего ДНК-генеалогического исследования

«Кривичи – это восточнославянское племенное объединение VI-IX вв., занимавшее обширные области в верхнем течении Днепра, Волги и Западной Двины, а также южную часть бассейна Чудского озера. Археологическими памятниками кривичей являются курганы с трупосожжениями в виде длинных валообразных насыпей, остатки земледельческих поселений и городища, где открыты следы железоделательного, кузнечного, ювелирного и других ремесел. Главными центрами кривичей являлись Смоленск, Полоцк, Изборск и, возможно, Псков. Археологические памятники кривичей обнаружены и в верховьях Немана. В конце IX-X вв. в курганах кривичей появляются богатые погребения дружинников с вооружением. Особенно много их в Гнездовском могильнике. По летописи, кривичи, до включения их в состав Киевского государства, имели свое княжение («свою волость»). В последний раз имя кривичей упоминается в летописи под 1162, когда на земле кривичей уже сложились Смоленское и Полоцкое княжества, а северо-западная ее часть вошла в состав Новгородских владений. Судя по археологическим и лингвистическим данным, кривичи сыграли большую роль в колонизации Волго-Клязьминского междуречья».

(Источники: Довнар-Запольский М., «Очерк истории Кривичской и Дреговичской земель до конца XII ст., К., 1891»; Третьяков П. Н., Восточнославянские племена, 2 изд., М., 1953; Седов В. В., Кривичи, «Советская археология», 1960, № 1).

В последнее время в историографии и публицистике стала набирать популярность идея о неславянской, а точнее, балтской, этнической принадлежности упоминаемого в древнерусских летописях союза кривичей. В этой связи имеет смысл вернуться к вопросу об этнической принадлежности летописных кривичей и попытаться разобраться с аргументацией сторонников «балтской» гипотезы.

Так, например, в работе М.И. Жиха «К вопросу об этнической принадлежности кривичей», опубликованной в Вестнике Липецкого государственного педагогического университета (Выпуск 1 (8) 2013 г.; https://app.box.com/s/lv1mu1ns3c7znrxlyi9r) даётся решительный отпор версиям балтской и финно-угорской принадлежности кривичей. Вот, что пишет в своей работе Максим Жих: «Периодически выдвигаются гипотезы о неславянской этнической атрибуции культуры длинных курганов и её балтской либо даже финно-угорской принадлежности (С.К. Лаул, Г.С. Лебедев, А.Н. Башенькин, В.Я. Конецкий, Е.А. Шмидт и др.). Однако все эти предположения не имеют серьёзной комплексной аргументации. Они, в отличие от концепции В.В. Седова, основаны не на всём комплексе археологических, исторических и лингвистических данных, а только на каких-то отдельных частях его, которые абсолютизируются, а все остальные моменты при этом игнорируются. Добавим несколько исторических аргументов в пользу правоты В.В. Седова и кривичской принадлежности культуры длинных курганов:

• если предположить финское происхождение культуры длинных курганов, то это означает, что накануне формирования Древнерусского государства имела место мощная экспансия финского населения в Верхнее Поднепровье и Подвинье. Никаких исторических, лингвистических или топонимических подтверждений этому нет;

• если предположить балтское происхождение культуры длинных курганов, то непонятно, почему возникла она вне балтского культурного и гидронимического ареала на Псковщине и Новгородчине. Балтская экспансия в этот регион неизбежно оставила бы сильные следы в гидронимии, но их практически нет;

• если предположить любое неславянское происхождение культуры длинных курганов, то неясным станет вопрос, с какими археологическими реалиями связывать называемый в летописях восточнославянский этнополитический союз кривичей (летописная локализация которого идеально совпадает с ареалом распространения рассматриваемой культуры), так как на смену культуре длинных курганов приходит уже вполне стандартная древнерусская культура, отражавшая процесс нивелировки славянского и иного населения Восточной Европы, его интеграции в рамках древнерусской народности».

А в аннотации к этой работе, он еще более однозначно утверждает: «Предпринятый анализ показывает, что письменные источники (русские летописи и Константин Багрянородный) чётко относят кривичей к славянам. Их этноним, безусловно, является славянским, а ещё одно славянское «племя» кривичей проживало на Пелопоннесском полуострове. Материалы археологии, лингвистики и популяционной генетики также свидетельствуют о славянском происхождении кривичей. Серьёзной аргументации в пользу «балтской» гипотезы их происхождения не имеется». Впрочем, в конце работы М.И. Жих всё-таки соглашается с тем фактом, что балты сыграли весьма важную роль в этногенезе кривичей, отмечая следующее: «Подводя итоги, можно сказать, что никаких серьёзных оснований сомневаться в славянской этнической принадлежности летописных кривичей нет, что, разумеется, не отменяет того, что определённую роль в становлении и развитии этого славянского этнополитического объединения сыграло и автохтонное балтское население региона, постепенно ассимилированное пришедшими в Среднерусские земли славянами-кривичами».

Как известно, один из самых авторитетных специалистов по кривичам, (этот факт отмечает и Максим Жих) – советский и российский археолог-славист, заведующий отделом полевых исследований Института археологии РАН, доктор исторических наук, профессор, член-корреспондент РАН (1997), действительный член РАН (2003) и академик АН Латвии (1994) Валентин Васильевич Седов. В 1954 году он защитил кандидатскую диссертацию «Кривичи и словене», в 1967 году – докторскую диссертацию «Славяне Верхнего Поднепровья и Подвинья». Основные научные интересы учёного как раз лежали в поле изучения этногенеза славян, финно-угров, балтов и их соседей, истории и культуры Киевской Руси. Вот как описывает Валентин Седов в работе «Формирование смоленско-полоцких кривичей» историю происхождения кривичей: «На рубеже VII и VIII вв. в Полоцко-Витебском Подвинье и Смоленском Поднепровье получают распространение длинные и удлиненные курганы, именуемые в литературе смоленско-полоцкими. Они заметно отличаются от псковских длинных курганов, поэтому выделяются в особую группу, а учитывая своеобразие вещевого инвентаря – в отдельную археологическую культуру… Общий ареал длинных курганов, подразделяемый на две культурные группы, соответствует трем историческим землям Древней Руси – Псковской, Полоцкой и Смоленской, – принадлежащих кривичам. Думается, есть все основания рассматривать ареал длинных курганов как территорию кривичей, которые уже на ранней стадии разделились на две этнографические группы – псковскую и смоленско-полоцкую. Позднее наметилось и диалектное различие этих кривичских групп… В X-XIII вв. на территории смоленско-полоцких кривичей получают повсеместное распространение браслетообразные височные кольца с завязанными концами, ставшие этнографическим маркером этого восточнославянского племенного образования».

Пётр Николаевич Третьяков (1909-1976) – ещё один крупнейший исследователь в этой области, советский археолог-славист, доктор исторических наук (1945), член-корреспондент АН СССР (1958), старший научный сотрудник Института археологии АН СССР, автор многочисленных работ, посвящённых происхождению и древнейшей истории восточных славян, истории Древней Руси и возникновения древнерусской народности, так писал в книге «Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге», вышедшей в издательстве «Наука» еще в 1966 году: «Последние века I тыс. н.э. были временем проникновения славян также и в Волго-Окское междуречье, и не только в его западные и центральные области, куда еще раньше проникло балтийское население, но и в восточные и южные области, принадлежавшие финно-угорским племенам- мере, муроме и северным мордовским группировкам. По течению Волги вплоть до района Ярославля распространились поселения кривичей (с длинными курганами). В область Верхней Оки и в смежные местности и эти же столетия продвигались верхнеокские вятичи, потеснившие на Оке многочисленное мордовское население. С севера по водным путям, соединяющим Балтийский бассейн с Поволжьем, спускались группы населения из Приильменья. Мощная волна колонизации, охватившая восточные финно-угорские области Волго-Окского междуречья – будущие Ростово-Суздальскую и Муромскую земли, – относится к X-XII вв. Эта массовая колонизация, шедшая по указанным направлениям, а также с юга, из области Среднего Поднепровья, в отличие от более древних расселений, может быть названа феодальной. Она опиралась на древнерусскую государственность, на военные дружины, на возникающие города; она подготовила условия для переноса центра Руси из Среднего Поднепровья на северо-восток. В последующие столетия здесь развернулся процесс ассимиляции мерянского, муромского и другого финно-угорского населения, завершившийся лишь к XIV-XV вв. н. э.».

Теперь, что касается самого названия кривичей. Вот значение этого названия по этимологическому словарю Макса Фасмера: «Кривичи – это восточнославянское племя по верхнему течению Западной Двины, Днепра и Волги (Повесть временных лет; см. Барсов, Очерки 174 и сл.), сравним с греческим Κριβιτζοί, Κριβιτσηνοί (Константин Багрянородный). Получили название по имени родоначальника племени Кривъ (см. кривой); отсюда по народной этимологии – кривич – это «неискренний, фальшивый человек», моск., владим., тульск. (см. Труды Саратовской архивной комиссии 24, 7 и сл.), под влиянием выражения кривить душой. Из русского заимствования лтш. krìevs «русский», Krìevija «Россия» (см. Малая Энциклопедия, т. 2, стр. 284), krìevisks «русский», лит. kriẽvai мн.; см. также Буга, ZfslPh 1, 26; ИОРЯС 17, 1, 16. Совершенно нелепо сближение с др.-исл. Hreiðgotum (Видеман, ВВ 28, 52 и сл.), которое связано скорее с англос. Hrǽdas «готы», др.-исл. hreiðr «гнездо», согласно Хольтхаузену (Awn. Wb. 126).

Это наиболее полное исследование названия кривичей. Но существуют и множество других версий на эту тему. Например, лингвист О. Н. Трубачёв рассматривал топоним Kryvitsani на полуострове Пелопоннесе в Греции как свидетельствующий, что здесь некогда существовала группа кривичей.

Очень интересную версию происхождения названия кривичей привёл на сайте «Неизвестный гений» (статья «Кривичи. Кто они?», 2011год – https://www.neizvestniy-geniy.ru/cat/literature/ istor/283346.html) исследователь из г. Луга Алексей Аимин:

«Самая страшная клятва в глубокой древности – поклясться своей кровью. Вот и было выбрано имя-звание главного жреца – Криве. Известно, что праславянское kry означало кровь (в родительном падеже krъve), как и литовское krau;jas и древнепрусское krawian, да и латинское сruоr – это «загустевающая, текущая из раны кровь».

Подобное построение власти уже существовало в III тысячелетии до н.э. у воинственного племени криве, пришедшего в Индию с первыми ариями. Среди других арийских племён они выделялись воинской дисциплиной и жестокостью, принося своему богу многочисленные человеческие жертвы – пленных врагов. Потому и название племени было связано с этим обычаем, ведь криве (древнеиндийское – kravi;s);, означало «сырое мясо…»

А вот В.А. Пономарёв в работе «Русские древности» (2011 г.), предположил, что слово «кривичи» восходит к санскритским корням «кри» (письмо) и «вич» (жизнь), и может быть переведено на современный русский как: «живущие с письмом», «давшие жизнь письму», «письменники», то есть «грамотеи». Согласитесь, весьма интересная версия!

Но наиболее развернутое и научное толкование этого понятия дал Евгений Альфредович Шмидт – советский и российский археолог, специалист по истории и археологии Верхнего Поднепровья и Подвинья, доктор исторических наук, профессор – в главе IV книги «Кривичи Смоленского Поднепровья и Подвинья (в свете археологических данных)», г. Смоленск, 2012: «Другого рода источники, способствующие решению вопроса об особенностях культуры и этнической атрибуции населения КСПДК (Культура смоленско-полоцких длинных курганов) VIII-X вв. и летописных кривичей XI-XII вв., представляют собой данные языкознания. Этноним «кривичи», который использовал летописец для наименования населения, обитавшего в XI-XII вв. в верховьях Днепра и Зап. Двины, по своему происхождению был не славянским, а балтским. Это обосновано в специальной научной литературе. М. Фасмер производил этот этноним от имени родоначальника «Кривъ» и находил этому слову аналогии в литовском, латышском и в других языках балтских народов. Также балтским рассматривает этноним «кривичи» лингвист Г.А. Хабургаев, но объясняет его происхождение иначе. Он считает, что термину «кривичи» предшествовал этноним без суффикса «-ич-и» и «надо исходить из Krieva или Kreiuva… что этот термин должен был принадлежать дославянскому населению Верхнего Поднепровья, которое в VIII-IX вв. подверглось славянизации. Этноним на «ичи» не мог появиться ранее IX века». Г.А. Хабургаев доказал, что была «традиция именовать термином на «ич-и» ассимилируемые инородческие этнические группы». По нашему мнению, исходя из вышеизложенного, можно несколько уточнить датировки, предложенные Г.А. Хабургаевым: процесс ассимиляции славянами днепровских балтов – носителей КСПДК по данным топонимики и археологии мог начаться не в VIII в., а только после рубежа VIII-IX вв., более активно он стал протекать с конца IX в. и продолжался в X и последующих веках».

Изучение истории рода по письменным источникам – наиболее надёжный и аргументированный метод исследования. Однако он имеет свои естественные ограничения в виде хронологических рамок, сохранности и самого наличия этих самых источников. Как правило, таким путём можно добраться до конца XVII – начала XVIII вв., если очень повезёт – углубиться в последние десятилетия XVI века, и только потомкам титулованных родов доступна возможность зайти ещё дальше. Вместе с тем, надо понимать, что многие дворянские родословные были «сочинены» в XVII веке, когда составлялась т.н. Бархатная книга (1687 год), а значит полностью доверять им нельзя. Существуют ли способы получить информацию о предках, живших, например, 1000 лет назад? Наш ответ: «ДА!» И хоть здесь мы не найдём имен и фамилий, сословной и конфессиональной принадлежности и даже национальности, но получим сведения о месте проживания предков, путях их миграций, а также сможем установить предположительную связь с археологическими культурами, которые предшествовали появлению государств. Имя этому способу – ДНК-генеалогическое исследование. Вот и мы воспользуемся результатами исследования моих коллег по Академии ДНК-генеалогии В.И. Меркулова, Е.В. Пайор, И.Л. Рожанского, В.Р. Хохрякова, которые описали её в статье, опубликованной в научном журнале «Исторический формат» (№ 2 за 2020 г.). С их согласия я публикую выдержки из этой статьи .