полная версия

полная версияКульт свободы: этика и общество будущего

– Еще картинка

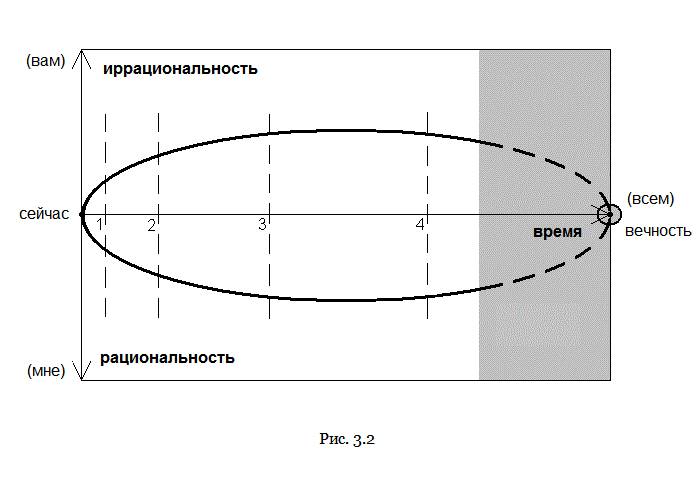

Если опять обратиться к графике и попробовать на рис. 3.1 заменить эгоизм и альтруизм на рациональность и иррациональность, то получится рис. 3.2. Тут, конечно, на первый взгляд, все еще запутаннее, но я думаю, если разобраться, станет яснее.

График показывает степень (ир)рациональности в деятельности – зависимость полезного эффекта от вкладываемых умственных усилий, и отражает тот факт, что рост времени планирования напрямую ведет к успешному результату – но только до определенного момента, после которого соответствующий мотив неизбежно теряет свою силу. Какой эффект имеется в виду? В случае рациональности – это увеличение ценности №1, а иррациональности – не ценности №2, как может показаться на первый взгляд, а №1 другого человека. Почему? Потому что увеличение №2 вообще не возможно путем какой-либо деятельности – оно идет от личных чувств, а кроме того, №2 противоположна №1. Если мы делаем что-то, материализуя №2, наша №1 при этом уменьшается или как минимум не растет, хотя должна. Люди, однако способны наращивать ценности №1 одновременно и для себя, и для другого. Т.е. на каком-то этапе цели вполне могут оказаться выгодны сразу нескольким людям. Соответственно, большая иррациональность получается там, где человек способен успешнее нарастить ценность другого. Так что можно считать, что вертикальная ось отражает намеченные приращения ценностей №1 – себя и кого-то еще.

Может показаться, тут что-то не так, потому что, чем меньше толку в иррациональном действии – тем вероятно больше там иррациональности? Например, снабжать алкоголем пьяницу, чтобы доставить тому радость – максимально иррационально, потому что это стоит денег, хотя и губит его, или делать другие рискованные подарки только из желания порадовать, не заботясь о последствиях. Но в том-то и дело, что наша иррациональность – это инверсия, а не отсутствие рациональности. Это рациональность наизнанку, рациональность направленная на другого и тем самым в ущерб себе. Это эффективность конвертирования своей №1 в чужую №1, рациональность иррациональности. Можно сказать, что наш выбор термина "иррациональность" тоже по своему иррационален.

– Зоны инстинктов и принуждения (1-2)

Посмотрим, наконец, на рисунок. Самые короткие действия (1) детерминированы и не требуют никакого особого мысленного напряжения, участие разума в них сведено к минимуму – цели предопределены, остаются только вариации в исполнении. Соответственно, ни о какой эффективности говорить не приходится. С рациональными это все и так ясно, а в иррациональной части преобладают социальные инстинкты – эмпатия, сочувствие, влюбленность. Чем инстинктивнее альтруистичные действия, тем меньше в них осмысленной иррациональности, потому что даже жертвенная мораль – это уже более продуманные действия, т.е. чем дальше горизонт планирования, тем глубже в разумную иррациональность погружается субьект, тем больше в его действиях автономного, осознанного и морального. (Например, место эмпатии заменяют верования и убеждения, а обьект от родных смещается все дальше в направлении всего человечества.)

Далее, с увеличением времени, все сильнее включается рассудок. Срочные рациональные действия (2) порождают физическое насилие, обман и прочее, что лежит на границе инстинктов выживания и рассудка уже выжившего цивилизованного человека. Чем горячее голова, тем легкомысленнее мотивы и меньше участие рассудка. Его тут еще немного, поскольку такое поведение вызывает ответное насилие и еще неизвестно чем все кончится – выгодой или потерями. Насилие может проявляться и по отношению к близким – хоть и в эмоциональной или психологической форме. Субьект может эксплуатировать родных, беззастенчиво надавливая на их теплые чувства и призывая к совести. Эгоизма тут много, а разума не очень, т.к. долго подобная эксплуатация обычно не длится и в любом случае плохо кончается.

По аналогии, срочные иррациональные тоже порождают что-то насильственное, тоже не обязательно физическое и тоже двойственное. Во-1-х, это насилие, направленное извне на субьект, поскольку субьект охотно принимает на себя функции безрассудного служения кому-то – родителям, обьекту страсти, семье, даже чужим. В этом случае им пользуются, так сказать, пользуясь его альтруизмом. Во-2-х, сам субьект в порыве чувств и альтруизма может принуждать и всячески влиять на предмет его заботы с целью скорейшего исправления и возвращения на путь истинный – как говорится "во благо". Тут тоже делу помогают моральные аргументы – давление на стыд и совесть. Такие отношения характерны в близком кругу – семье или какой-нибудь коммуне.

– Зоны работы и подвижничества (3-4)

Более дальние (3) рациональные действия включают мирные операции экономического обмена, требующие разной степени доверия – упомянутая мелкая торговля, неквалифицированная работа, спекуляция. На первый взгляд последняя уже требует глубокого разума. Однако несмотря на кажущееся участие логики и рассудка, их реальное отсутствие обычно подтверждается плачевным результатом такой деятельности. Более серьезная деятельность (4) требует некоторого понимания тенденций двигающих общество – на кого стоит учиться, какие идеи будут востребованы, какие товары есть смысл производить и т.д. Чем дальше горизонт планирования, тем больше роль чистых идей и меньше – личного.

Например, современный бизнес больше полагается на личные связи, умелое руководство коллективами, манипуляции потребителями. Это конфликты и борьба, это личная сфера, где публичное, массы – лишь материал, ресурс для выращивания капиталов. Этичное производство будущего, можно надеяться – чистые идеи, реализуемые строго формальными коллективами.

Если серьезное производство и инвестиции – всегда риск, поскольку результат зависит от многих людей, практически всего общества, то уж поиск нового (4+) – риск на грани полной иррациональности. Но это – видимость. На самом деле осчастливить человечество научным открытием, попасть в историю или, например, переплюнуть "наше все" – все еще вполне рациональный, хоть и не очень практичный мотив. Интересно, что научные знания, чем достовернее, или искусство, чем искреннее и честнее, тем они ближе к воображаемой точке вечности и одновременно – к серой области, где рациональное превращается в иррациональное. Именно там есть нечто общее между автором и теми, кому предназначено его творение. Автор словно угадывает другого и тем приобретает шанс стать ему близким, пережить свою смерть. А вот никчемные патенты или коммерческое искусство – это уже что-то от торговли скоропортящимися продуктами.

Аналогично, в верхней части мы видим, что служение другим становится более осознанно, добровольно и рассудочно. Дальние иррациональные действия включают разные степени всевозможной дружбы, привязанность, совместные планы, брак. Еще дальше – волонтерство, благотворительность, которая на пике иррациональности превращается в подвижничество, доходящее до фанатизма. Но чем более планируема, системна и организована гуманитарная деятельность, тем больше она становится похожей на рациональную, т.к. непосредственный эффект ее не очевиден, а своего собственного времени и сил уходит все больше, что неизбежно увлекает в сторону личного интереса. Если брать уже совсем далеко – жизнь конкретных других тоже исчезает и заменяется ценностью всех вообще, включая самого субьекта, и все это сопровождается многообразными формами общественной, а также – в хорошем смысле – политической и идеологической деятельности.

Картинка может создать впечатление, что человек – лишь жалкая точка на графике жизни. Но это конечно не так. Картинка показывает весь спектр возможных действий субьекта в каждый момент времени. Например, размышления о вечном, превращающиеся в мудрую книгу (точка далеко в серой зоне), могут сопровождаться глубокомысленным и абсолютно машинальным почесыванием макушки (точка близко к началу координат). Картинка в целом изображает обобщенную деятельность обобщенного субьекта. У реальных людей и овал покривее, и картинка попроще, и действия там разбросаны частенько без всякого смысла.

7 Организованная любовь к людям

Но прежде, чем выяснить, какой смысл явила нам картинка, позвольте мне на минутку отвлечься и поговорить о благотворительности. В конце концов, мы уже столько рассуждаем, а эта острая тема, которая так и просится под рубрику "этика на практике", не то что не раскрыта, а почти и не затронута. Заодно уточним ее позицию на картинке.

Если благотворительность, как персональная, индивидуальная помощь нуждающимся, с точки зрения мотивов не так интересна, поскольку целиком обьясняется ценностью №2, то организованная версия милосердия – как бесприбыльный или некоммерческий бизнес – вызывает закономерный интерес, поскольку наверняка скрывает своеобразные сочетания мотивов. Нет, нелепо отрицать, что есть люди, искренне и только по зову сердца, готовые вернуть свои миллиарды бедным. Но таких мало. И для этого есть серьезная причина – это противоестественно. Причем не только рационально противоестественно, но и иррационально противоестественно. У каждого миллиардера есть круг знакомых, которым он с радостью отдаст последнее. Но посторонние?

Поскольку серьезные жертвы посторонним возможны только опосредовано, все участники процесса очевидно успешно смешивают рациональные мотивы – управление и оптимизацию, с иррациональными – состраданием и человеколюбием. Как это им удается? Чтобы ответить, сначала спросим себя. Насколько церковь как институт бескорыстна? А насколько проповедники как люди нравственны? Вопросы конечно риторические, можно было и не спрашивать. Зачем же мы спросили? Уж больно институт человеколюбия полагается в своей деятельности на проповедь добра, настолько хорошо организованную, что от нее невозможно укрыться. А значит есть подозрения, что бизнес во имя любви растет оттуда же откуда и любой иной бизнес, а сами благотворители – его клиенты – не вполне автономны в своей иррациональности, в лучшем случае они – жертвы честного морального конфуза. Религия, воспитание, пропаганда, давление со стороны знакомых, соседей и коллег, а также вполне рациональные зрелищные мероприятия, игры на тщеславии и такие уловки, как лотереи, аукционы, мелкие подарки, благотворительные наценки, парные и подсадные взносы – все это явно ориентированно на выжимание из людей благих побуждений, которые им не свойственны сами по себе.

Однако, это легкий ответ. Поэтому отставив подозрения в тривиальной нечистоплотности, рассмотрим мотивы, проявляющиеся в этом виде деятельности.

1) Насколько действительно необходимо помогать? Это можно решить только лично. Реальная нужда, источник проблемы и способы ее решения со стороны не видны. Человек всегда хочет знать, что его жертвы не напрасны, но эта оценка возможна только самим нуждающимся. Помогать посторонним, не видя ответной реакции и не зная даже в чем на самом деле причина нужды – это браться за решение социальной проблемы путем исправления ее последствий, попутно полагаясь на мнение явно заинтересованных посредников. А уж пытаться это делать себе в ущерб – признак неадекватности. С точки зрения иррациональности конечно. Такая помощь легко принесет больше вреда, чем пользы – а значит в ней нет ничего хорошего. Так что не следует путать подобную деятельность с помощью знакомым или даже незнакомым, чья ситуация оказалась понятна и близка к сердцу. Иррациональный мотив – как желание другому блага – тут скорее всего отсутствует.

2) Насколько тогда мотивы рациональны? Когда человек хочет помочь, он должен сам решить кому и как. Именно должен. С этого начинается любая помощь. Просто выдача средств на благое дело – это даже не иррациональность, потому что нет ни жеста, ни поступка – ведь неизвестно кто получит помощь (если только факт милосердия не обьявлен и стал причиной гордости или еще хуже – способом рекламы). Это помощь себе – улучшить самочувствие, снять груз морального долга, но при этом не напрягаясь, не вникая в детали. Налицо не просто отсутствие иррациональности, а ее прямая противоположность, подтверждаемая фактами – большинство благотворителей не интересует результат, им не хочется и не интересно следить за эффективностью их взносов. Они подсознательно опасаются убедиться в том, что их взносы на самом деле бесполезны. Это – моральная психотерапия, которая означает проблемы с совестью и следствие социального давлениям – "я не против, чтобы мир стал лучше, но пусть кто-то это сделает за меня". Рациональный мотив ухода от давления и ответственности.

3) Насколько необходима организация? Если помощь направлена на исправление катастрофической ситуации, организация – единственный выход. Но откуда нужда в организации, реализующей спонтанный душевный порыв? Разве может человеколюбие быть организовано и структурировано? Иррациональность – это не только невозможность достичь цели, но и некоторая безалаберность и расхлябанность, неизбежно свойственная такой деятельности. Подвижничество может быть только бескорыстным, и даже если все участники организовались и разделили обязанности – накладные расходы обязательно должны быть равны нулю. Значит, если организации необходимо что-то самой по себе, участники должны покупать это из своих денег. Как можно тратить деньги доноров не по назначению? Это сомнительно с моральной точки зрения и может быть оправдано только зарождающейся рациональностью организации. Но иначе не будет организации! Так незаметно смещаются мотивы. Или же они становятся более явными.

4) Рациональность делает следующий шаг. Она приводит к тому, что организованные благотворители становятся заинтересованы в росте количества своих подопечных – получателей помощи. Это хоть и противоречит смыслу деятельности, зато придает смысл организации. Организация всегда нуждается в цели, потому что стремится к самосохранению и развитию – она становится целью в себе и превращается в самообслуживающуюся бюрократию. И цель эта противоположна заявленной.

5) Рациональность неизбежно ставит вопрос эффективности, что требует оптимизации, роста масштабов, широты охвата, проникновения в нужные структуры и борьбы с конкурентами. Расширение круга доноров, спонсоров, взносчиков и иных благотворителей требует дальнейшего морального принуждения и социального давления, включающего не только идеологию, пропаганду высших ценностей и придание делу модного блеска, но и составление бизнес-планов, стратегий, поиска новых методов агитации, брендинга, просвещения и мотивирования "инвесторов". Появляются миллиардные благотворительные корпорации, гуманитарный бизнес, индустрии беженцев и даже международная торговля если еще не самими детьми, то их благом.

6) Рано или поздно деятельность профессионалов от филантропии приобретает отчетливые черты отьявленной рациональности. Это не только зарплата, но и моральное превосходство, психологический комфорт, отпущение грехов и спасение души, гордость и тщеславие, престиж и статус, имидж и репутация, интересное дело и досуг, оптимизация налогов, полезная информация, доступ в высшие круги, нужные контакты, укрепление личных связей, а также косвенная польза, связанная со специфическим профилем деятельности – от поездок в теплые страны до контроля над ресурсами и, особенно, людьми.

Таким образом, мы видим, что мотивы разных участников организованной благотворительности оказываются очень сходными. Большинство рядовых благотворителей озабочены собственным душевным комфортом – это вполне рационально и согласовывается с их безразличием к практическим результатам. А активные и богатые спонсоры, предпочитающие контролировать эффект своих взносов, находят в филантропии увлекательную деятельность, приносящую не только комфорт и иллюзию смысла, но и практически полезные результаты вокруг лично их – они этим облагораживают собственную окружающую среду. (И, как всегда, когда речь заходит о богатых, тут надо опять подчеркнуть, что это без учета возможных выгод – когда под маской благотворительности на самом деле проворачиваются деловые, прагматические операции.) Работники в дополнение к моральному комфорту получают практические блага, что еще более рационально.

Тогда, наверное, более правомерно было бы разместить благотворительный бизнес в другой части картинки? Да, если бы не участие в нем определенного процента людей, и взносчиков, и сотрудников, у которых силен чисто иррациональный мотив – действительная озабоченность улучшением положения дел абсолютно посторонних людей в масштабах всего общества и в ущерб себе лично. Этот неопределенный процент искупает отраженную на рисунке позицию, потому что именно благодаря таким подвижникам филантропическая деятельность отличается от всякой другой, и так заполняющей картинку сверху донизу. Этот процент – единственное, что придает ей хоть какой-то смысл.

8 Смысл

– Слияние мотивов

Да, так в чем же смысл? Вопрос нелегкий. Имея две таких разных конечных цели, как "я" и "другой", смысл легко проскальзывает между ними и теряется где-то в тумане серой зоны. И это по-своему логично. Смысл – то что свойственно только человеку, что мотивирует свободный разум, а значит лежит вне детерминизма, вне эгоистических или альтруистических потребностей, вне любых иных потребностей, кроме потребности в самом смысле. Поскольку это свобода порождает необходимость смысла, логично предположить, что смысл должен быть как-то связан со свободой. Но как? Едва ли смысл сводится просто к достижению свободной цели, результату свободной деятельности или даже последствиям личного, совершенно свободного бытия. Потому что тогда смысл всегда есть, независимо от нашего желания и поиска. Т.е. сам поиск смысла теряет смысл. Смысла вполне может не быть ни в чем – даже в собственном бытии. Но если достижение цели, результата и последствий – не смысл, то что?

Иногда смысл в том, чтобы избежать результата. Иногда – в воображаемом результате. Иногда – в самом процессе. А может смысл в самом поиске смысла? Я думаю, не стоит ломать голову, и принять очевидное. Смысл не просто в результате, а в том чтобы результат был правильный. А это значит – чтобы цель была правильна.

Так мы опять уперлись в задачу разума – найти правильное. И как ни грустно, наш выбор не слишком велик. Ясно, что без рациональности смысла не найти – как можно жить ради других, если сама жизнь невозможна без заботы о себе? Без реализации своего творческого, продуктивного потенциала? Без успеха, одобрения и зависти окружающих? Но и жить, чтобы просто, или даже не просто, жить, нелепо. Ну зачем вообще столько собственности?! Зачем какой-то там "ранг"? Стало быть, иррациональное в конце концов придает смысл рациональному? Конечно! Можно всю жизнь руководствоваться самыми "разумным" побуждениями, точно знать что делать, иметь четкие цели и вести себя в высшей степени рационально. Но рано или поздно неизбежно осознание полной бессмысленности всего этого. Жизнь неизбежно требует иного смысла. Горизонт рационального планирования всегда ограничен. Рациональность работает только до момента смерти, и хотя он неизвестен, его вполне можно трезво прогнозировать. И это гарантировано убивает рациональность. Будущее должно быть абсолютно неизвестно для того, чтобы человек имел желание жить, действовать и ставить цели. Но при этом оно должно быть притягательным. Именно в нем сокрыта последняя цель, лежащая всегда вне себя и своей жизни, а значит заключенная в других людях – тех, кто будет жить потом, после, всегда. Жертва во имя других становится необходимым условием осмысленного существования.

Однако, чем "другой" лучше "я"? Да если хорошенько задуматься – ничем. Деятельность сама по себе, как поступок и как жест, все же пуста и бесцельна, особенно если учесть, что родные, близкие, или там соседи – тоже смертны. И потому, рациональное обязательно придает смысл иррациональному. Последняя, самая дальняя жертва – в принципе уже даже не жертва. В чем смысл бесконечно далеко и непонятно на кого нацеленного самопожертвования, если не в разумном, даже по-своему рациональном понимании смерти как продолжения своей жизни в других? Самоактуализации и самоосуществлении в их памяти, уважении, признательности, благодарности? В духовной сопричастности с ними, в соприкосновении и отождествлении? Последняя жертва включает и вполне эгоистический мотив. Человек хочет и должен чувствовать не просто полезность, вклад и нужность, а свою полезность, свой вклад и свою нужность. Он не может и не желает быть просто винтиком, безличной жертвой во имя неизвестно чего. Это "что-то" должно быть его. Он должен чувствовать единение с будущим. Разум опять не может остановиться перед порогом смерти. Жизнь должна продолжаться, хоть и в других, но – своя. Стать вечной. Актом самого полного осмысления своего существования, какое только возможно, становится жертва во имя вечного.

– Общее дело

Звучит впечатляюще. Но как с этой пафосной правильностью обстоит дело на практике? На самом деле, именно так. Осознание себя как человека происходит через ступени нахождения общего с другими людьми. Сначала "я – такой" означает "я похож на таких-то", потом "я – часть таких-то" и наконец "я – живу ради таких-то" или, иначе, "такие-то – смысл моей жизни", причем под "такими-то" уже имеется в виду все разумное и свободное. Чтобы уяснить суть этой возвышенной логики, надо отвлечься от примитивного понимания "я". Конечно, кто-то может сказать о себе "я – набор клеток". И не ошибется. Но свободный человек идентифицирует себя идеей общности, а не насилием причинности. Свобода требует единства с такими же. А иначе откуда возьмется договор?

И если говорить о нормальных людях, то любой активный, продуктивный человек, всегда помнит об этом. Настоящее счастье самореализации, творчества и труда возможно только тогда, когда человек чувствует собственную принадлежность и неразрывность своего дела с общим делом. Своего существования с существованием своего круга, коллектива, общности. Это вполне бытовое ощущение вовсе не нагружено философией – они живо в каждом. Оно как бы присутствует по умолчанию, подспудно, и болезненно проявляется только когда теряется, когда человек оказывается один, не нужен, бесполезен. Все, что надо для счастья – общее дело, достаточно большое для того, чтобы ради него жить. Ни что меньшее не способно решить проблему смысла. Любая цель, если она достаточно быстро достигаема, неизбежно ставит проблему следующей цели и вполне может оказаться, что следующая цель отвергнет предыдущую, уже достигнутую. И тогда окажется, что в ее достижении не было никакого смысла – достигнутое имеет смысл только если является частью чего-то более общего, ступенькой к следующей цели. Значит последняя цель должна быть или заведомо недосягаема, что сразу обессмысливает ее, или правильна – так правильна, что независимо от ее недосягаемости ради нее есть смысл жить. Вот почему жизнь оказывается меньше цели – цель приобретает большую ценность, чем сама жизнь. И вот почему так захватывающи мотивы великих начинаний, воодушевляющих массы людей. Проблема поиска смысла оказывается решена относительно безболезненно, если найти великую цель.

И напротив, в отсутствии великой цели, несмотря на все напряжение практического разума, осмысленное поведение не получится уже с самого начала. Если честно полагаться на рациональность, получится или преступная романтика и бесславный конец, или психология "живи красиво, умри молодым" и позорное фиаско, или чистая практичность, погоня за деньгами и нравственное опустошение. Если же посвятить себя иррациональному духовному поиску в группе сподвижников, то есть шанс начав с йоги и восточной философии, кончить в тайге ожидая спасения Космическим Разумом.

Не в этом ли отсутствии правильности заключаются проблемы "потерянных" – и индивидов, и поколений, а то и целых стран, все никак не могущих определиться со своей национальной идеей? Когда социальная материя распылена в атомы, а ценность общего попрана, изгажена и оплевана? Когда погибли старые идеалы и их оказалось нечем заменить? Результат – утрата мотивации, желаний, стимулов к жизни и борьбе. Бессовестные погружаются в аморальность, совестливые – бессильно презирают окружающее. И не в этом ли причины бунта или молчаливого протеста? Когда вместо светлого будущего протестующие видят только подлость, несправедливость и ложь? И не в этом ли причины постоянного появления новых идей, подсказывающих очередную возвышенную цель, будь то антиглобализм или антикорпоратизм, борьба с эволюцией или вакцинацией, защита прав курильщиков или халявщиков? Люди не могут без великих замыслов, без воодушевляющего зова и вдохновляющего порыва. Они видят смысл в том, чтобы изменить настоящее, улучшить его, сделать добрее, человечнее и тем возродить будущее, придав ему притягательность. Будущее приобретает тот смысл, который в него вкладывается сейчас. И что важно – общий, один на всех.