полная версия

полная версияКульт свободы: этика и общество будущего

Похоже, свобода и справедливость – синонимы? Есть ли разница между ними? Конечно. Свобода возникает в ситуации отсутствия насилия вообще, когда все до единой силы уравновешены. Свобода это обобщенное понятие состояния, вытекающего из этой ситуации – есть полный всесторонний баланс, а насилия как бы нет. Причем эта гипотетическая ситуация в принципе очевидно недостижима и существует только как обьективная цель. Справедливость, с другой стороны, имеет дело с конкретным насилием – или с конкретным случаем, или с конкретным его видом. Это более узкое понятие, описывающее ситуацию баланса двух ясных, разнонаправленных сил, и баланс этот, по крайней мере на практике, вполне достижим, т.е. справедливость в жизни время от времени торжествует. Например, преступник понес заслуженное наказание, награда нашла героя, а бедные получили образование за счет богатых. Когда же говорят о несправедливости вообще, о несправедливости общества, жизни или судьбы, то очевидно обобщают и суммируют все конкретные типы несправедливостей. И в таком случае справедливость "вообще" – это в сущности, та же свобода и даже больше, потому что включает в себя вообще все возможные виды сил – не только общественные и природные, постоянно вносящие в жизнь несправедливость, которую людям хочется исправить, но и придуманные и воображаемые.

Поскольку устранение несправедливости – обязательно шаг к свободе, справедливость – не что иное, как ее практическая составляющая, а само стремление к справедливости – частное проявление более общего стремления к свободе.

– Системность и рассудочность

В то же время несправедливость отличается и от случайных нарушений баланса. Несправедливость как факт или как явление – это не просто разовое отклонение от баланса, а в значительной мере систематическое, обусловленное постоянными факторами или целенаправленными действиями. Несправедливость прежде всего характеризует саму ситуацию, как допускающую насилие в принципе – разовая несправедливость несет обещание ее будущего повторения. Например, какой-либо одиночный несправедливый поступок – это на самом деле неадекватное использование своей власти или возможностей, и стало быть указывает на то, что власть, и несвобода, лежит в его основе. То же самое и какой-либо несправедливый закон – это правило, позволяющее систематическое непропорциональное насилие. Поэтому количество всевозможных несправедливостей определяют качество общества – справедливость есть характеристика всяческих коллективных институтов, структур, процедур.

Степень системности зависит от масштаба коллектива. Если несправедливость случилась между друзьями – это одно, если в офисе – другое, если на уровне всего общества – третье. Последний случай, следуя традиции, можно выделить, потому что в такой ситуации велика вероятность, что систематические нарушения баланса приобретают чрезмерный характер – острый и широкий. Тогда можно говорить о "социальной" несправедливости – ситуация настолько безнадежна, что пора менять всю систему, а не ограничиваться местными примочками. Они бесполезны, потому что добиться справедливости в рамках системы становится невозможно.

Для движения к свободе и создания долговременного баланса всевозможных сил только интуиции и других чувств недостаточно – социальная реальность слишком сложна и требует постоянного анализа. Необходима активная работа рассудка по выявлению причин несправедливости и поиску путей ее устранения, которая инициируется, когда сужение свободы вызывает ощущение (или осознание) несправедливости. Таким образом, "чувство" справедливости – эмоционально-рассудочный механизм балансирующий насилие и фиксирующий состояние равновесия. Чем баланс точнее – тем поступок или закон справедливее. Справедливость может рассматриваться как частный случай обьективной этики для ситуаций систематического насилия. Но, разумеется, никак не наоборот, поскольку свобода – не частный случай детерминизма.

Люди редко повторяют действия, которые вызывают муки совести, но охотно пользуются несправедливыми ситуациями к собственной выгоде. Причина как раз в том, что источником мук совести являются персональные действия, а несправедливостей – как правило не зависящие от личности условия, которые требуют предварительного понимания и общей, согласованной с другими оценки. Потому муки совести мы чувствуем, а несправедливость – еще и осознаем. Осознание требует изменить условия так, чтобы несправедливость больше не повторялась, чтобы нормы общества стали совершеннее. Чувство удовлетворенной справедливости во многом базируется на том, что случившееся послужит уроком на будущее.

– Виды справедливости

В зависимости от того, как осознается и достигается баланс, различают и виды справедливости.

Насилие – обыденный факт жизни общества. Сюда входит и ограничение возможностей в результате отсутствия полезных связей, и дележ ресурсов, и риски изза недостатков в общественной безопасности. Понятно, что если кому-то достается чего-то меньше, значит другим – больше. Баланс требует распределения насилия (по традиции понимаемого наизнанку, т.е. как распределение возможностей) соответственно справедливым критериям – например, положению, заслугам, деяниям или просто факту наличия людей. Это распределение может быть получено в результате явного или неявного договора. Последняя форма справедливости – стихийная – возникает исторически, словно сама собой, и на самом деле основана на глубинном интуитивном ощущении справедливости, проявляющемся исподволь. Примерно так, как мы видели ее возникновение в предыдущем письме, когда рассматривали трансформацию иерархии. Первая – процедурная справедливость – может, в свою очередь, возникнуть как результат формализации обычаев, например, торговое или цеховое право, или всевозможные кодексы чести, или третейское прецедентное право, а может – как законы, постулируемые актами законодательной власти, т.е. позитивное право. Можно, конечно, возразить – что справедливого в таком праве? Но это уж надо спросить тех, кто считает его справедливым.

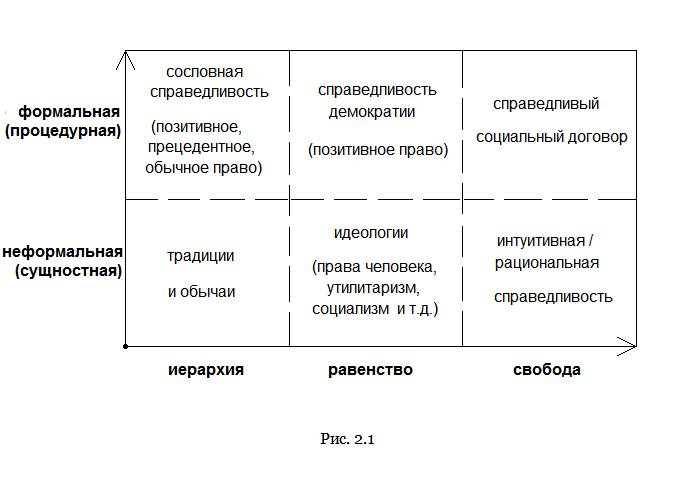

Чтобы лучше уяснить эти соображения, я попробовал свести их в табличку (рис. 2.1). Оказалось, что виды справедливости можно упорядочить в своеобразные ступени прогресса, направления которого отмечены стрелками. Получилось два направления. Первое – формализация, стрелка вверх. Неформальные понятия о справедливости (нижний ряд) определяют сущность построенных на их основе формальных систем права (верхний). Так, традиции лежат в основе всех видов сословного права, идеологии рождают идеи для демократического законодательства, а истинная справедливость является фундаментом настоящего социального договора. Прогресс тут в том, что сам факт формализации – это движение от несвободы к свободе, потому что любое ограничение насилия нормами – шаг к договору. Но и степень формализации норм может отличаться – и не только широтой охвата сторон жизни. Например, процедура предполагает относительную стабильность. Если формальные нормы пересматриваются слишком часто, хоть и в рамках процедуры – само понятие нормы теряет смысл. Аналогично, степени существуют и в рамках стихийной, неформальной справедливости. Пока одни нормы смутно проявляются в головах у ограниченного круга людей, другие уже являются общепринятыми, хоть и пока неписанными. Прогресс в этом направлении идет, таким образом, снизу вверх – от интуитивного ощущения справедливости – через ее осознание и попытки формализации – к четкой, ясной и стабильной процедуре, ее реализующей.

Второе направление прогресса справедливости – движение слева направо, от жесткой иерархии через политическое равенство к свободному обществу сочетающему равенство возможностей с неравенством заслуг – довольно очевидно. Лучше всего, когда такое движение своевременно оформлено процедурными нормами. Иначе шаги этого движения могут вылиться в анархию или революционное насилие. Не лучшей альтернативой является моральный конфуз, когда интуитивная справедливость стремится уравнять все вокруг не учитывая реальности, подменяя собой договор и анализ. На этом направлении мы пока что застряли в трясине идеологий, выражающих современные, прогрессивные, гуманные и другие модные понятия о справедливом. Наши потомки, я думаю, увидят и другую справедливость.

– Относительность справедливости

Историческая приемлемость норм справедливости означает, что в отличие например от совести, справедливость относительна. Компас совести замечает любое отклонение и любое принуждение, компас справедливости – только отклонение от общепринятого уровня насилия. Если все подвергаются насилию привычно, или пропорционально, или еще как-то "справедливо" – т.е. насколько у рассудка хватает фантазии оправдаться – это терпимо. Это хорошо видно из таблички – справедливость даже способна оправдывать иерархию, особенно если она грамотно обоснована. Например, при нынешнем эгалитаризме считается вполне нормальным, что есть богатые, получающие свои привилегии по наследству, ибо передавать экономические блага детям естественно, дети – это святое. Для эгалитаризма также вполне приемлемо существование звезд, дневная зарплата которых больше зарплаты их поклонников за год. Ибо они заслужили – они развлекают поклонников и вносят краски радости в их серую жизнь. Разумеется, совесть со всем этим не мирится и мучает ее обладателей (совести, не зарплаты).

Однако, относительность справедливости не ограничивает ее моральную силу. Причина в том, что не существует равного, справедливого уровня насилия для всех. Кто-то всегда оказывается в выигрыше – потому что кто-то же должен осуществлять это насилие, откуда-то же оно берется? Эта невозможность навсегда зафиксировать относительную справедливость позволяет ей в конечном итоге вести дело к полной свободе.

Относительность наглядно проявляется в катастрофических и любых иных неординарных ситуациях, когда отклонение от устоявшегося баланса вызывается внешними, не зависящими ни от кого причинами. Например, угроза эпидемии или, наоборот, открытие подземного месторождения манны небесной. Как отказ от лечения, так и ускоренное выкачивание манны в личных целях ставят всех остальных в худшее положение, нарушают баланс свобод и, следовательно, являются формой насилия. Справедливость в такой ситуации распределила бы внешнее насилие равномерно, но без восстановления утерянной свободы.

А что будет, если человек манну изобрел и наслаждается ею в одиночестве? Исходя из того, что я вижу в жизни, сначала все считают его исключительное положение вполне справедливым. Однако по прошествии некоторого времени, или при чрезмерном характере его исключительности, окружающие начинают глухо роптать. Они хотят справедливости, что означает – их положение начало ухудшаться. Они больше не считают, что изобретатель заслуживает своих благ. Относительный компас справедливости потихоньку переориентируется в сторону абсолютности. Приемлемость уступает место ущемленности. Запас морального терпения не бесконечен и рано или поздно потребует восстановления баланса.

– Восстановление баланса

Если несправедливость случилась вопиющая, разум требует ее безотлагательно исправить. Для этого необходимо ответное насилие, восстанавливающее баланс. Восстановление справедливости осуществляется точно отмеренным насилием и замер происходит с привлечением как рассудка, так и моральных чувств. Оценке и коррекции подлежит и нанесенный ущерб, и сам факт нарушения нормы (второе, собственно, и есть наказание). Естественно, что чрезмерный перекос в другую сторону – благодеяние, помощь или подвиг – так же вызывает как желание, так и необходимость отдать долг и опять восстановить равновесие. Правда, не все люди пока осознали, что навязывание чувства благодарности – тоже насилие, но об этом мы подумаем позже. Вообще, само древнее представление о справедливости: "каждому – по заслугам" ("каждому-свое", "кесарю-кесарево" и т.д.) – это и есть исторически окрашенное выражение баланса действия и противодействия. Даже принцип "не делай другому хуже" уже неявно предполагает его наличие.

Но как ОЭ может оправдывать насилие к посторонним, даже справедливое? Разве этика не противостоит ему, не озабочена прежде всего самоограничением? Абсолютно. Этика не одобряет насилие ни в каком виде. Но как же тогда восстановить справедливость? Добровольно, самим виновным – возмещением ущерба, принесением извинений, раскаянием, самобичеванием и иными действиями по наказанию себя, вплоть до наложения каких-то дополнительных взысканий – короче, "насилием к себе". Далее, может потребоваться исправить условия, сделавшие несправедливость возможной, для чего надо привлечь внимание к ее факту и обосновать необходимость исправления. Если же без ответного насилия действительно не обойтись, то вероятно дело в том, что кто-то нарушает договор умышленно – а значит отказывается в нем участвовать. Эту ситуацию ОЭ не покрывает – она подпадает под действие морали, жертвенной или героической, ведь выходящий из договора одновременно выходит из публичной сферы! Тем более что преступник, даже пытаясь нанести ущерб всем, наносит его конкретным лицам. Именно им теперь надлежит оценить необходимость и степень наказания – в конце концов, злоумышленники тоже бывают разные. Вот почему наказание – дело личное, этика лишь удостоверяет факт несправедливости, в том числе путем обсуждения и соглашения, а публичная сфера остается свободной как от насилия, так и от любых институтов его организующих, включая институт наказания.

Но что, если человек не хочет лишних проблем, беспокойства и вообще – он любит мир, дружбу, хочет всем нравиться и не хочет показаться привередливым? Обязывает ли его этика поднимать шум, привлекать внимание и т.д.? Может, проще оставить все как есть, особенно если несправедливость пустяковая? К сожалению в данном случае ОЭ не так снисходительна. Мы знаем, что она не любит не только эгоизм, но и альтруизм, а в данном случае мы как раз с ним и сталкиваемся. Все прощать можно только дорогому человеку. Посторонний, а вернее все они, поскольку все они одинаковые, должен быть поставлен в известность и призван к выполнению договора. И потому, кстати, любое нарушение договора касается всех одинаково, а не только того, кто оказался затронут лично. Соответственно, уклонение от восстановления справедливости можно рассматривать как нарушение норм этики и пособничество. ОЭ и снисходительность, а тем паче равнодушие, несовместимы.

Бытует мнение, что ответом на насилие должно быть поощрение – подставить другую щеку, обнять и поцеловать, поблагодарить и простить и т.д. Вы не поверите друзья, но такие травмы рассудка довольно распространены, правда только в книгах. ОЭ к книгам не имеет отношения. Есть также мнение, что справедливость обязательно включает возмездие – независимо ни от чего. В этом случае мы имеем дело с обычной местью. ОЭ не имеет отношения и к мести. Баланс может быть восстановлен без возмездия – участники лишь должны прийти к соглашению о справедливой компенсации, включая ситуации, когда все полностью восстановить уже невозможно.

Таким образом, торжество справедливости может быть разделено на две части, относящиеся соответственно, к публичной сфере и обьективной этике, и к личной сфере и морали. Первая часть требует безусловного восстановления баланса, возмещения вреда и справедливой компенсации, включающей хлопоты и испорченное настроение. Она не требует наказания или мести как таковых. Баланс должен быть достигнут, а меры согласованы, договором – т.е. обьективно и добровольно. Вторая часть – оценка события, характера нарушения и нарушителя, персональных причин. Она может привести к прощению или наказанию в зависимости от конкретных обстоятельств, личной воли пострадавшего и его чувства справедливости.

– Заслуги

Справедливость ассоциируется также с воздаянием не за насилие, а за что-то хорошее. Например, друг дал совет – надо отблагодарить. Мастер сделал вещь – надо заплатить. Привратник открыл дверь – надо улыбнуться. С точки зрения свободы, такая справедливость не вполне справедлива. В личных отношениях благодарность да, очень уместна, как собственно и сами обмены небольшими и даже большими жертвами. Близкие постоянно делают друг другу что-то хорошее, хоть и не расплачиваясь за каждое доброе дело, а также несут ответственность, которую они добровольно на себя приняли. С незнакомыми людьми мы тоже часто расплачиваемся краткой благодарностью, например, за придержанную дверь. Но эта благодарность – лишь след личных отношений.

В чисто публичных отношениях все иначе. Незнакомые вообще не должны делать для нас что-то хорошее. Непрошенная польза – это насилие. Все хорошее, что мы можем получить от постороннего человека должно быть оговорено заранее, как например, при покупке в магазине, где с товаром можно предварительно ознакомиться. Соответственно, результат такого взаимодействия, а это не что иное как эквивалентный обмен, имеет мало общего со справедливостью личного воздаяния. Справедливость в публичной сфере требует не только правильной процедуры обмена, но и обьективности результата: от каждого по способностям – каждому по полезности, так сказать. Проблема в том, что не существует процедуры автоматически генерирующей подобный замечательный результат, ибо в отличие от ущерба или затрат, пользу, которая всегда в будущем, невозможно формализовать. Говоря иначе, если поступать этично, то надо платить за вещь стараясь сосредоточиться на ее обьективной пользе, а не том, сколько времени, ресурсов и нервов вложено в ее производство. И не на том, сколь лично моей персоне хочется – или не хочется – ее поиметь. Каждый из нас, бывает, вкладывает массу сил в дела, которые никому кроме него оказываются не нужны. Следует ли считать такое положение дел несправедливым? Едва ли. Я, например, даже не жду, что мою будущую книгу будет кто-то читать. Кроме вас конечно, друзья мои.

Что касается философских рассуждений вообще, о том заслуживают ли люди своей судьбы, несут ли они ответственность за свой выбор, должна ли жизнь, напополам с обществом, возмещать, награждать, карать и т.п. – кто тот философ, что присвоил себе моральное право вершить суд над посторонними, незнакомыми и свободными людьми, дела которых никак и ни в чем его не касаются? Ну а если несвободные – совсем другое дело. Заслуживают и очень надеюсь, что воздастся по делам их.

12 Достоинство

– Моральная ценность

Балансировке между эгоизмом и альтруизмом, равно как и поиску справедливости, помогает другой моральный механизм. Он, правда, служит не компасом, скорее – якорем. Моральное чувство, помогающее человеку не впасть в крайность и породить несправедливость, называется достоинство. Или, по-старинному, когда еще не была известна обьективная этика – честь. Можно сравнить с совестью. Если совесть – универсальный детектор насилия, то достоинство – ограничитель, помогающий не доводить дело до ее угрызений. Если совесть работает везде, но предпочитает личные отношения, то достоинство напротив, больше помогает в отношениях с посторонними, что обьясняется его происхождением – основанным на праве занимать ступень иерархии. Это делает его особенно важным с точки зрения свободы.

Достоинство можно рассматривать как осознание собственной особой ценности, дающей право на свое мнение, на участие в договоре. Свободный человек непременно имеет ценность, это условие самой возможности его взаимодействия с другими. Участвуя в договоре, он материализует ее – превращает в пользу другим. Раб обладает той ценностью, которую ему придает хозяин, у него нет ничего своего, кроме преданного взгляда. Это полезность вещи. Хозяин, в свою очередь, обладает ценностью равной количеству рабов и он сам – раб своего положения. Свободный человек – это активный субьект, он меняет мир так, как считает нужным. Но достоинство – не обязательно субьективная вещь, следствие собственного мнения "вершителя судеб мира", оно – следствие обьективных, реальных качеств человека, а именно его способности быть разумным и свободным, преодолеть свою природу и проявить волю. Т.е. это – моральная ценность, ценность самой свободы. Эту ценность нельзя продать или обменять, она служит исключительно для участия в договоре. Ее можно только потерять, причем безвозвратно. А если человек не хочет участвовать в договоре? Вот тогда он и теряет свою моральную ценность, ибо только договор удостоверяет ее наличие. А почему безвозвратно? Потому что предпочтя насилие, человек утрачивает необходимое для договора доверие.

Отсюда видно, что достоинство, как и свобода, не выживает в гордом одиночестве индивидуальной души. Осознание собственной моральной ценности невозможно без осознания аналогичной ценности другого, без умения видеть достоинство (равно как и его отсутствие) в других – ибо нельзя договариваться с самим собой. Человек не может быть свободным в одиночку, не может ощущать себя свободным, когда вокруг одни рабы. С кем он будет сотрудничать? Кто его будет уважать? Кто обеспечит ему свободу? А потому свободный человек предполагает достоинство в каждом по умолчанию, до тех пор пока не доказано обратное. Он не стремится отделиться или выделиться – в одиночестве обьективное достоинство превращается в субьективное самомнение, которое, правда, тем дороже, чем успешнее стадо губит все, что выступает – ибо всегда есть те, кто ведет и те, кого ведут. Но, как бы то ни было, достоинство – коллективный механизм, следствие как качеств человека, так и состояния общества.

Ценность свободного человека не обьясняется его силой или руководящим положением. Силой можно вызвать страх, принудить к послушанию, но нельзя принудить к уважению, к честному учету интересов и мнения. Эта ценность не обьясняется деньгами и прочей собственностью. Богатство может вызвать зависть, подобострастие, но опять не может – уважение. За исключением, пожалуй, того случая, когда оно заслужено отражает качества человека, если такое бывает в наше нечестное время. В любом случае, и бедный, и богатый претендуют на обладание равного достоинства. Аналогично, достоинство человека никак не связано с его авторитетом, статусом или ценностью его человеческой жизни. В первом случае речь опять идет о его социальной стоимости, оцененной если и не рыночным путем, то все равно – через приносимую практическую пользу. Во втором – о его ценности для близких. Но моральное достоинство человека не теряется в смерти (до тех пока он "жив" в публичном пространстве, т.е. работают инициированные им транзакции и приносится обьективная польза), в то время как младенец им еще не обладает. И наконец, эта ценность не пересекается со славой или посторонним мнением. Достойный человек поступает достойно не потому что хочет, чтобы об этом знали или потому, что за ним наблюдают. Он, как водится, не может иначе.

Достоинство человека – это его ценность как абстракции. Но как абстракция может быть ценной, ведь одна абстракция не отличима от другой? Достоинство как бы уводит все личное за пределы публичных отношений, личное закрывается от посторонних, становится им недоступно, а полученная таким образом абстракция взамен приобретает универсальную, общую и единую для всех ценность. Поэтому все свободные люди обладают равным достоинством – ценность абстракции иной и не может быть.

– Проявления достоинства

Как работает достоинство? Оно "уравнивает" людей независимо ни от чего, требуя абсолютного баланса во всем. Оно не только не позволяет унижать другого и использовать его в своих интересах, но и унижаться самому и быть использованным в чужих интересах. Это тот якорь в отношениях, который зафиксирован на искомой воображаемой черте между эгоизмом и альтруизмом. Унижая другого, человек унижает себя, унижая себя – унижает другого. Что вызывает раскаяние, стыд, муки совести, презрение к самому себе. И потерю достоинства.

Достоинство связано с самоограничением. Чем лучше человек осознает свое достоинство, тем меньше он поддается влиянию инстинктов и страстей, прихотей и соблазнов, тем сильнее его сопротивление им и способность к самоконтролю, тем он сдержаннее, осмотрительнее и мудрее. Он не боится ответственности и не поддается угрозам, не любит халявы и не ценит бесплатного сыра. Напрашивается аналогия с массой. Чем массивнее физическое тело, тем труднее его сдвинуть, тем сильнее оно сопротивляется всевозможным силам. Достоинство – это как бы моральная "масса" человека. И, разумеется, как всякая масса, оно вызывает "притяжение" – доверие. На достойного человека можно опереться. Фигурально выражаясь.

Способность достойного человека контролировать себя во многом базируется на подавлении инстинкта страха, он не позволяет ему влиять на свое поведение. Конечно, любой человек испытывает страх. Иногда человек стремится скрыть страх показным равнодушием и безразличием. Дескать, "это меня не касается". На самом деле, он просто не хочет признаваться себе в своей трусости, чувствовать себя униженным и бессильным. Свободный человек не боится признаться себе в своем страхе, а потом преодолеть его, делая то, что требует его достоинство. Иногда человек боится показаться трусом и проявляет повышенную агрессивность, демонстрируя свою жесткость, способность противостоять насилию, свою честь и доблесть. Достойный человек не опускается до этого. Он всегда сдержан и уравновешен. Однако, он не терпит нарушений договора и готов к тактичному исправлению ситуации и восстановлению справедливости – без истерик и агрессии. Но если требуется ответное насилие, он готов и к нему.