полная версия

полная версияАктуальные проблемы государственной политики

Закон воплощает в себе определенные политические решения и призван служить основой для соответствующих решений и действий органов исполнительной власти и судов и ограничивать их. Закон деполитизирует их, насколько это возможно.

Правовые системы России и Запада исторически складывались неодинаково и имеют фундаментальные различия. Основываются они, прежде всего, на антропологии – представлении о человеке. Оно отражает специфическое мировоззрение, формирующее соответствующую культуру.

В традиционном обществе право в огромной своей части записано в культурных нормах, запретах или преданиях. Эти нормы выражены на языке традиций, передаваемых от поколения к поколению. В России право ассоциируется с Правдой – сводом базовых этических норм. И они до такой степени сливаются с нормами права, что большинство людей в обыденной жизни и не делают между ними различия.

Стремления внедрить в общество правовые институты общества другого типа приводили к тяжелейшим социальным травмам ввиду инерции прежнего права. Формальное введение новых правовых норм не означает их моментального признания и выполнения, в особенности если они изменяют ставший привычным ход вещей, а уж тем более если внедряются правовые институты, которые исходят из иного мироощущения и представления о человеке. Основной задачей законодателя в такие сложные переломные моменты становится обеспечение преемственности права. Однако порой европейское («цивилизованное») образование элиты приводит к утрате понимания представлений о праве, которые укоренены в массовой культуре народа.

Основанное на имитации или заимствовании западных правовых институтов, право в России вошло в острейшее противоречие с культурой. Сегодня право шаг за шагом входит в «штатный режим». Однако если в основе советского права находился свой мощнейший научно-теоретический аппарат, российское право им не обладает. Попытки использовать зарубежные научные разработки также не привели к возникновению эффективной и справедливой правовой системы.

Правовое государство изначально предполагает некую абсолютизацию и идеализацию права. Однако наряду с правом, как мы выяснили, существуют не менее или даже более важные (и надежные) социальные регуляторы. Их соотношение в различных обществах неодинаково. Этого западная концепция «правового государства» также, как правило, не замечает, поскольку ей свойственны иные представления о праве и этике.

Контрольные вопросы

В каких основных плоскостях взаимодействуют право и политика? Каковы два «полярных» подхода к разрешению конфликта между правом и политикой?

Каково значение конституции для политики и права? Какую роль играет система конституционного правосудия?

Каковы основные источники права? В чем заключается отличие нормативных правовых актов от политических документов?

Какие отличия существуют между правовыми системами современного и традиционного обществ?

Дополнительная литература

Дрюри Г. Политические институты с точки зрения права // Политическая наука: новые направления / Под. ред. Р. Гудин, Х.-Д. Клингеманна. М., 1999.

Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности. М., 1999.

Жакке Ж. Конституционное право и политические институты. М., 2002.

Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты. М., 2002.

Lane J. Constitutions and political theory. 2d ed. Manchester, 2011.

Глава 11. Идеология: генезис и основания

§ 1. Сущность идеологии и ее значение

для существования государства

Любой претендующий на минимальную стабильность политический строй нуждается в обосновании своей законности, вытекающей из его соответствия «естественному порядку вещей». Это обоснование должно быть доступным и выражено в таких аргументах, которые были бы убедительны для достаточно большой доли населения. Цивилизация характеризуется тем, что, как пишет Ю. Хабермас, в ней «доминирует одна центральная концепция мироздания (миф, сложная религия), предназначенная для легитимации политической власти (превращая, таким образом, власть в авторитет)». Эта центральная концепция – идеология, особая область знания.

Из истории политической науки

Юрген Хабермас (1929 – н.в.)

Немецкий философ и социолог, представитель франкфуртской школы неомарксизма.

Основные сочинения: «Структурная трансформация публичной сферы» (1962), «Теория коммуникативного действия» (1981), «Вовлечение другого» (1996)

Важно!

В настоящий момент человечество переживает кризис индустриальной цивилизации, который по-разному проявляется в разных локальных цивилизациях и культурах. Этот кризис выразился в ХХ в. в двух мировых войнах, в русской революции и последовавшей за ней волне революций в «незападных» странах, позже в крахе СССР и последовавшей за ним чередой обширных кризисов основ мироустройства. Это период, когда рушатся основные идеологии индустриальной цивилизации, устои которых были заложены Просвещением. В больших культурах «центральные концепции мироздания» переживают кризис, а идеологии находятся в переходном состоянии. Лакуны в их структурах закрывают временными «шунтирующими» концепциями.

Это кризис системный – мы не можем, даже если бы захотели, избежать индустриального типа жизни, выпрыгнуть из рамок истории. Мы не можем «отменить» важные структуры индустриализма и вернуться в донаучные времена. Мы можем преодолеть этот кризис, лишь двигаясь вперед – с помощью системы знания, включая идеологию.

Идеология – компактная конструкция, но часто ее сферу действия сильно расширяют, размывая смысл понятия. В обыденном сознании часто под идеологией понимают любую символическую систему, задающую образ благой жизни, установленные ценности и интересы, нормы поведения – все это в доступной форме, соединяющей рациональные доводы, миф, метафизику и эстетику. Таким образом, к категории идеологий причисляют и религию, и этику, и даже эстетику. При использовании понятий надо учитывать контекст.

Важно!

Идеология – ядро большой системы мировоззренческих идей и образов. Это ядро не может быстро адаптироваться к динамике гетерогенного и подвижного общества: изменениям системы субкультур, потребностей, моральных норм.

В обществе непрерывно ведется борьба и между частными идеологическими концепциями, и между этими концепциями и «ядром». Поэтому идеологические службы государства должны создавать, воспроизводить и обновлять «защитный пояс» ядра в виде искусства и массовой культуры, СМИ и фольклора (во многом уже конвейерного производства).

Эта буферная зона позволяет ядру идеологии поддерживать коммуникации с критическим числом социокультурных общностей, включая диссидентов, и не допускать языкового разрыва с очередным молодым поколением. Такой разрыв произошел у ядра идеологии Советского государства в 1970—1980-е годы, он перерос в конфликт идеологии с ее «защитным поясом», что и привело к фатальной утрате культурной гегемонии и кризису легитимности советского строя. Научное обеспечение советской идеологии в послевоенный период деградировало и не отвечало вызовам альтернативных и враждебных идеологий.

Перед обсуждением нынешнего состояния сферы идеологии надо коротко изложить, как и на какой основе возникла ее структура – тот комплекс идей и концепций, с помощью которого человек понимает общество, государство, социальный порядок и самого себя в обществе и в мире.

Идеология в строгом смысле слова возникла в Западной Европе в ХVII в. Современное западное общество возникло в процессе становления нового типа знания, познания и мышления – науки. Наука заменила церковь как высший авторитет, легитимирующий, освящающий и политический строй, и социальный порядок. Таким образом, наука стала важным инструментом господства.

Вместе с наукой, как ее «сестра» и как продукт буржуазного общества, возникла идеология. Карл Мангейм, один из основателей социологии знания, утверждал, что сама научная методология была побочным продуктом мировоззрения поднимающейся буржуазии. Большинство современных идеологий, независимо от их происхождения, утверждают, что основываются на науке или даже что составляют базу самой науки. Так они стремятся обеспечить себе легитимацию наукой.

Из истории политической науки

Карл Мангейм (1893—1947)

Немецкий философ и социолог, один из основателей социологии знания.

Основные сочинения: «Идеология и утопия» (1929), «Социологическая теория культуры и ее познаваемости» (1936), «О специфике культурно-социологического познания» (1936)

Во всех странах Запада, где произошли великие буржуазные революции, ученые и философы внесли свою лепту в программирование поведения масс посредством идеологии. Гоббс развил главный и поныне для буржуазного общества миф о человеке как эгоистическом и одиноком атоме, ведущем «войну всех против всех». Локк развил, исходя из этой модели человека, концепцию гражданского общества, Ньютон и его последователи выводили из новой картины мира идеи о «естественном» характере конституции, что должна ограничить власть монарха («ведь Солнце подчиняется закону гравитации»).

Во Франции общество было подготовлено к слому «старого порядка» полувековой работой деятелей Просвещения, которая подготовила поколение революционеров. Здесь и появились слово «идеология» и влиятельная организация – Институт, в котором заправляли идеологи. Они создавали «науку о мыслях людей», хотя в категорию «мысль» они включали также чувства, желания и воспоминания. Основатели Института утверждали, что «идеология должна изменить лицо мира». Де Траси написал учебник «Элементы идеологии» (1801), предназначенный для центральных школ, в которых готовилась буржуазная элита Франции.

Из истории политической науки

Антуан де Траси (1754—1836)

Французский мыслитель, философ и экономист. Ввел в научный оборот термин «идеология».

Основное сочинение: «Элементы идеологии» (1801)

Важно!

Любая идеология стремится объяснить и обосновать тот социальный и политический порядок, который она защищает, через апелляцию к естественным законам. «Так устроен мир» и «такова природа человека» – вот ее конечные аргументы. Поэтому идеологи тщательно создают модели и мироздания, и человека. Для этого используют всякий идущий в дело материал: научные сведения, легенды, верования, предрассудки, художественные образы.

Идеология становится фактором формирования человека – созданные ею формулы внедряются с помощью системы образования, СМИ и искусства. Формулы и язык идеологии создаются по образцу научных формул и языка. Чем больше идеолог похож на ученого, тем он убедительнее.

Глубокие изменения в обществе невозможны без идеологического обоснования (даже если в этот момент говорится о «деидеологизации» жизни). При формировании идеологического обоснования «инженеры человеческих душ» обращаются к науке, как в донаучный период обращались к жрецам и философам. Наука участвует в создании основ идеологии главным образом путем изменения картины мира, создания нового языка и внедрения научного метода познания и мышления.

Важно!

По мере развития и усложнения общества развивалась и методология разработки идеологических конструкций. Пока массы оставались вне политики или следовали за либеральной буржуазией, достаточным был небольшой набор инструментов убеждения. Но уже в конце ХIХ в. этот набор пришлось расширять (в частности, была признана важность «иррациональных» элементов в идеологии, что породило новый жанр – «изобретение традиций»).

Огромный успех имела идеология марксизма, в которой рационализм научного толка сочетался с апокалиптикой, утопиями и «крипторелигиозной» мистикой. Именно пророчества Маркса о грядущем царстве справедливости во вновь обретенной братской общине были приняты общинным крестьянским коммунизмом в русской революции, а затем и в других революциях крестьянских стран.

Освоение идеологами новых знаковых систем, увеличение разнообразия символических понятий, образов и вещей превратили идеологии в особый класс культурных систем.

Гоббс и Локк заложили основы идеологии антропологии, государства и буржуазного общества, еще не касаясь экономики. Было понятно, что овладения собственностью как экономической основой господства собственников недостаточно, собственность сама по себе этого не гарантирует – «экономика – скелет общества, а идеология – его кожа» (Грамши).

А. Смит развил концепции Гоббса и Локка, идеологически обосновал новую экономическую (и цивилизационную) формацию – капитализм. Он приложил к хозяйству принцип научного метода – удалить из рационального понимания и представления объекта нравственные ценности. Обладающий частной собственностью хозяйствующий субъект есть эгоистический индивид. Он ведет свое дело на чисто экономической, а не «добродетельной» основе посредством рыночных операций (купли-продажи).

Отметим, что Homo economicus – антропологическая модель именно предпринимателя. Дж.С. Милль, придавая строгую форму модели «экономического человека» А. Смита, особое внимание уделял случаям, когда эта модель не действует. Что же касается рабочих, то они, по мнению Рикардо, следуют не рациональному расчету «экономического человека», а инстинктам.

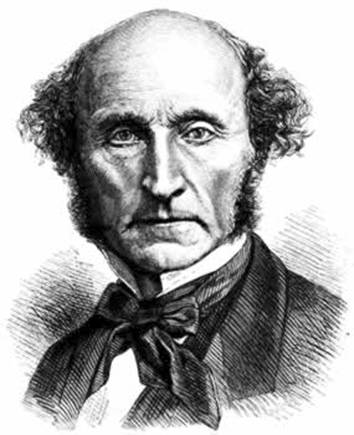

Из истории политической науки

Джон Стюарт Милль (1806—1873)

Британский философ и экономист, один из основоположников утилитаризма

Основные сочинения: «Принципы политической экономии» (1848), «О свободе» (1859), «Размышления о представительном правлении» (1861)

Смит разработал главные черты западной цивилизации модерна, а логику добродетели отнес к культурному достижению досовременных обществ (проблему нравственности он изложил в особом трактате «Теория нравственных чувств»). Общество буржуазных собственников внедобродетельно, оно обходится без «благонравия» и регулируется посредством новых общественных институтов и законов, об исполнении которых заботится государство. По выражению Гегеля, такие институты относятся к «сфере безнравственной нравственности». Если логика морали пытается преодолеть эгоистический индивидуализм, то своекорыстие собственника не подавляется угрызениями совести, а подчиняется рациональной логике цивилизованного (цивильного – гражданского) общества.

Социальные издержки этих отношений минимизируются административной деятельностью государства. Оно, как «ночной сторож», принуждает всех строго соблюдать законы, но не вмешивается непосредственно в экономические сделки. Идеология этого порядка – либерализм. Вместе с системой права эта идеология должна была охранять профессиональный этос буржуа и компенсировать узость и эгоизм предпринимателя. Либерализм, как выразился сам А. Смит, отвергает «подлую максиму хозяев», которая гласит: «Все для нас и ничего для других». Смит развил английскую версию гражданского общества. Его фундаментальный труд до сих пор актуален как элемент буржуазной идеологии, хотя социал-дарвинизм ХIХ в. и неолиберализм ХХ в. устранили важные устои классического либерализма.

Надо отметить, что представления Гегеля о буржуазном обществе заложили в Германии иное направление разработки концепции гражданского общества. В этом направлении Маркс представил внедобродетельное буржуазное общество А. Смита как систему отчуждения, и марксизм стал большим идеологическим учением, альтернативным либерализму, хотя оба они выросли на мировоззренческой почве Просвещения.

Опираясь на принятую с энтузиазмом модель мироздания как машины, которую заботливо подправляет и приводит в равновесие «невидимая рука Провидения», А. Смит постулировал, что экономика может стать рациональной. Источником этой рациональности он видел политику. Более того, у него экономическое становится родом политического – теорию этой новой формации он назвал «политической экономией». В ее идеологии гражданское общество становится политико-экономическим. В своем трактате «Причины богатства народов» А. Смит так определил главную роль государства в этом гражданском обществе: «Приобретение крупной и обширной собственности возможно лишь при установлении гражданского правительства.

В той мере, в какой оно устанавливается для защиты собственности, оно становится, в действительности, защитой богатых против бедных, защитой тех, кто владеет собственностью, против тех, кто никакой собственности не имеет».

Разработанная А. Смитом идеология была востребована и принята не только предпринимателями, но и большими массами населения, которые становились пролетариатом. К. Поланьи, описывая процесс становления капитализма в Западной Европе, отмечал, что речь шла о «всенародной стройке» – главные идеи нового порядка были приняты народом.

Цитата

Слепая вера в стихийный процесс овладела сознанием масс, а самые «просвещенные» с фанатизмом религиозных сектантов занялись неограниченным и нерегулируемым реформированием общества. Влияние этих процессов на жизнь народов было столь ужасным, что не поддается никакому описанию. В сущности, человеческое общество могло погибнуть, если бы предупредительные контрмеры не ослабили действия этого саморазрушающегося механизма.

К. Поланьи. Великая трансформация Запада

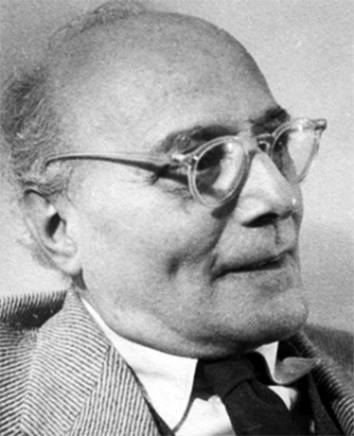

Из истории политической науки

Карл Поланьи (1886—1964)

Американский экономист, антрополог и социолог.

Основные сочинения: «Великая трансформация Запада» (1944), «Дагомея и работорговля» (1966), «Экономика как институциональный процесс» (1957)

§ 2. Основные конструкции идеологий капиталистического модерна

Приведем некоторые главные конструкции идеологий капиталистического модерна. Картина мироздания – важнейший аргумент в воздействии на сознание. Она служит для человека тем основанием, на котором строятся представления об идеальном или допустимом устройстве общества. Уже в трудах древнейших философов (например, Анаксимандра) космологические концепции выполняли функцию легитимации общественного порядка. Из модели мироздания Ньютона, представившей мир как равновесную машину со всеми ее «сдержками и противовесами», прямо выводились либеральные концепции свобод, прав, разделения властей. «Переводом» этой модели на язык государственного и хозяйственного строительства были, например, Конституция США и политэкономическая теория А. Смита.

Огромной силой внушения обладал вытекающий из картины мира Ньютона механицизм – представление любой реальности как машины. Человек – машина и в то же время частичка другой огромной машины. Мир, бывший для человека Средневековья Храмом, стал Фабрикой – системой машин.

Идеология, обосновывающая политический порядок и социальные отношения, соотносится с понятиями, в которых человек мыслит свое существование в обществе. Предложив новую картину мира, зарождающаяся европейская наука наполнила эти понятия новым содержанием или даже впервые сформулировала их. Механика Ньютона давала и прямое обоснование идеологической концепции гражданских прав. Особую роль сыграл третий закон Ньютона, который разрушал господствующее в Средние века представление о сугубо иерархических отношениях объекта и его окружения, в которых объект (в том числе человек) был пассивной стороной взаимодействия. Согласно механике Ньютона, в любой динамической ситуации взаимодействующие объекты являются активными частями. Это сразу давало новый смысл отношениям гражданина с властью.

Цитата

Современная физика положила начало философскому обоснованию, которое интерпретировало общество согласно модели, взятой из естествознания, и внедрило, если можно так выразиться, механистическое мировоззрение XVII века. В этих рамках была осуществлена реконструкция классического естественного права. Новое естественное право было основой буржуазных революций XVII, XVIII и XIX вв., которые в конце концов разрушили старые легитимации структуры власти.

Ю. Хабермас. Наука и технология как идеология

Механистическая картина мира и рационализация сознания обеспечили идеологии восходящего буржуазного общества культурную гегемонию. Важное идеологическое значение имели для этого атомистические представления о строении материи. Эти представления, бывшие много веков в «дремлющем» состоянии, были выведены на авансцену именно идеологами – прежде всего в лице философа XVII в. Пьера Гассенди, «великого реставратора атомизма». Уже затем атомистика была развита естествоиспытателями.

Возрождение атомизма объяснялось идеологическими потребностями, «атомизацией» общества в XVII—XVIII вв. Тот индивидуализм, на котором основано в рыночной экономике свободное предпринимательство, не мог возникнуть без ощущения человеком себя как свободного атома человечества. Атомизм как естественный порядок вещей придал законность освобождению от общины, феодальной зависимости и государства, заложил философскую основу представительства в западной демократии – «один человек – один голос». Раньше голосом обладал не человек-атом, а полномочный представитель коллектива (отец семьи, старейшина клана или общины, феодал).

Важно!

Видение общества как мира «атомов» облегчило принятие детерминизма – уверенность, что поведение любой системы подчиняется законам и его можно точно предсказать и выразить на математическом языке. Движение человеческих атомов поддается в политэкономии такому же точному описанию, как движение атомов идеального газа в классической термодинамике. Солидарные же общественные структуры, в которых идут нелинейные процессы самоорганизации, во многом непредсказуемы.

Важное идеологическое значение приобрел взятый у науки редукционизм. Любое мировоззрение – сложная система со многими невысказанными смыслами и неформализуемыми понятиями. Идеология – прикладная интеллектуальная конструкция, отвечающая конкретным задачам. Эти задачи требуют упрощения. Упрощение сложного явления, предложение простых причинно-следственных связей во многом определяют успех идеологической акции. Идеолог формулирует задачу («тему»), затем следует этап ее «проблематизации» (по аналогии, в науке это выдвижение гипотез), а затем этап редукционизма – превращения проблем в простые модели и поиск для их выражения максимально доступных штампов, лозунгов, афоризмов или изображений.

Политэкономия, сведя многообразие жизни общества к собственности, рынку и «ночному сторожу», дала убедительную модель – мощное методологическое средство упрощенного представления реальности.

Идеология создает неисчерпаемый источник моделей самого разного вида. Механистическая модель человека как атома до сих пор играет важную роль в идеологии (методологический индивидуализм). Эта антропологическая модель, корнями уходящая в Просвещение, неадекватна реальности.

Цитата

Предшественником современной либеральной интеллектуальной традиции является Томас Гоббс, который… в основу своей концепции политических обязательств положил идею индивидуального рационального выбора, одушевлявшую весь последующий либерализм, будь он по своей теории морали правовым, утилитаристским или же основанным на концепции общественного договора. Кроме того, Гоббс стал основоположником современной традиции, – ведущей свое происхождение еще от софистов, – в которой формируемая местными условиями историческая идентичность индивидов считается искусственной и поверхностной, и только досоциальная природа человека – подлинной. Эта рационалистическая и универсалистская традиция либеральной политической философии, как и остальная часть проекта Просвещения, села на мель, столкнувшись с рифами плюрализма ценностей, утверждающего, что ценности, воплощенные в различных способах жизни и человеческой идентичности, и даже в пределах одного и того же способа жизни и идентичности, могут быть рационально несоизмеримыми.

Дж. Грей. Поминки по Просвещению

В ХIХ в. в идеологию вошла биологическая модель, представляющая человека как зверя, ведущего борьбу за существование. Получив сильный начальный импульс из идеологии (от Мальтуса), эволюционное учение Дарвина вернулось в нее в виде социал-дарвинизма. Идеологи рыночной экономики (Г. Спенсер и др.) черпали из дарвинизма аргументы в обоснование буржуазного естественного права, предполагающего вытеснение и гибель слабых, неспособных или отстающих в своей эволюции. «Бедность бездарных, – пишет Спенсер, – несчастья, обрушивающиеся на неблагоразумных, голод, изнуряющий бездельников, и то, что сильные оттесняют слабых, оставляя многих “на мели и в нищете”, – все это воля мудрого и всеблагого провидения». То есть социальное расслоение – «естественный» порядок, освященный наукой.