полная версия

полная версияАктуальные проблемы государственной политики

Сейчас, когда Россия переживает переходный период, у государства возникает множество новых, часто необычных и неизученных функций и соответственно требуется создание множества новых структур или демонтажа и преобразования старых структур. Многое делается наспех и с ошибками, неизбежна некоторая хаотизация понятий, логики, меры.

Значительный регресс в культуре структурно-функционального анализа произошел во время перестройки. Горбачев и его команда гнали общество, не давали задуматься, представляя дело так, будто никакого выбора и не существует. В этой программе серьезный анализ был противопоказан – любой, кто пробивался на трибуну с рациональными выкладками (что бывало очень редко), объявлялся «консерватором».

Снижение качества власти и управления во время реформы выразилось в настойчивом уходе от постановки и осмысления фундаментальных вопросов – как в плане рациональности целей, так и в ценностной рациональности. Здесь и возникает проблема латентных функций.

Отказ от явного целеполагания может быть избран как тактический прием по разным причинам. Первая – желание уйти от ответственности (или смягчить эту ответственность) при провале программы с позитивной целью.

Вторая причина – принятие властью целей, настолько противоречащих интересам подавляющего большинства населения, что их было невозможно огласить. Истинная цель оглашается только после достижения необратимости. В любом случае уход власти от ясного целеполагания – очень плохой симптом.

Нередко органы управления на всякий случай надевают идеологическую маску – выполняют свою главную функцию, необходимую стране при любом политическом строе, а на публике и перед верховной властью говорят политкорректную бессмыслицу. Здесь при анализе надо учитывать не только неумышленные или латентные функции, но и маскировочные.

Мы видели, как непросто сформулировать функцию, но проектирование структуры – задача более сложная. Слишком часто считают, что раз цель поставлена, то выбор средств делается автоматически: структура – это всего лишь отражение той функции, которую она должна выполнить. На деле соответствие структуры поставленной перед ней задаче надо еще «открыть», оно не лежит на поверхности. Мы видели много решений (создания структур), которые приводили к столь плачевным результатам, что многие подозревали власть в злонамеренности.

Важно!

Нередко созданные структуры были настолько дисфункциональными, что порождали эффект, прямо противоположный ожидаемому. Достаточно вспомнить приватизацию промышленности, которая создала частную собственность такого типа, что привела к деиндустриализации и спаду производства вдвое. А ведь от этой структуры ожидали расцвета экономики, «как на Западе».

Ясно, что структура должна быть адекватна функции, но для этого она должна быть адекватна и той внешней среде, в которой будет действовать. На Западе частная промышленность хорошо работает, а имплантация этой структуры в России привела к катастрофе. Не учли множества факторов внешней среды. «Явления одинаковым образом поименованы», но принципиально разные.

Ценный учебный материал дала неудача с попыткой «монетизации» льгот – замены традиционного предоставления некоторым категориям граждан ряда благ в натуральном выражении денежными выплатами. Такой закон был принят летом 2004 г. в Госдуме и утвержден в Совете Федерации. Большинство населения с этой акцией было несогласно, возник конфликт. Положение странное: министры убеждают, что люди деньгами получат гораздо больше, что им это выгодно, а люди упираются, не желают выгоды. Причина – в дефектном структурно-функциональном анализе. Правительство пыталось заменить прежний общественный институт на иной, но не учло принципиальных различий в функциях этих институтов. Столкнулись два мировоззрения, два взгляда на жизнь, можно сказать, два типа рациональности.

Корень конфликта лежал в сфере идеалов – очередной шаг в «монетизации» всех сторон жизни оказался слишком болезненным. Дело в том, что монетизация любых натуральных повинностей или благ есть механизм атомизации общества, перевода социальных отношений на принципы купли-продажи. Льготы – механизм усложнения общества, повышения его разнообразия. Это знаки отличия, заслуг человека перед обществом и государством. Они важны даже просто как напоминание о том, что существует заслуга. Монетизация стирала из памяти людей само это понятие – «не имеет ценности то, что имеет цену».

Обмен благами не через куплю-продажу, а в «натуре» – важнейший механизм связи людей в семьи, роды, народы. При таком обмене прозаическое благо наполняется сокровенным смыслом, его дарение и принятие приобретают литургическое значение. Именно эту систему нерыночных связей между людьми, а также между людьми и государством ликвидировал закон.

Вот типичный пример рассогласования функции и структуры. Важной темой политических деклараций стали в последнее десятилетие программы развития – структуры с конкретной целью. Эти программы представляют собой векторную величину – процесс созидания новых структур (отраслей, производств и т.п.). Лейтмотивом таких деклараций служит формула: «Следует принять долгосрочную программу развития…», – а дальше обозначается какая-то сфера (дорожное строительство, судостроение и пр.).

Каждый раз эта вводная фраза противоречит приложенному описанию реальности, ибо в нем речь идет о деградации или разрушении этой сферы или отрасли. Иными словами, реальность описывается векторной величиной, направленной противоположно развитию. Если так, то и функции программы должны соответствовать совсем иному процессу, нежели развитие. Какой смысл начинать программу развития, если продолжает действовать механизм разрушения! Ведь очевидно, что прежде надо выполнить программу по остановке и демонтажу этого механизма, а для этого требуется иная структура.

Вот аналогия: в 1941—1945 гг. в нашей стране действовал механизм разрушения нашего хозяйства – нашествие фашизма. И приоритетной была программа по уничтожению этого механизма. Эта функция была всем понятна, как и понятны созданные для ее выполнения структуры. Благодаря этому пониманию «долгосрочная программа развития», начатая сразу после победы, сплотила общество не меньше, чем война.

И так по всему кругу вопросов. Поставлена задача «развития речных перевозок». Но развитие уже было с 1970 по 1990 г. – объем речных перевозок вырос тогда в три раза. А за 1990-е годы произошел спад в шесть раз, и никакого подъема не наблюдается. Значит, созданный (или стихийно возникший) в 1990-е годы механизм по уничтожению водного транспорта никуда не делся. Его надо демонтировать, чтобы стало можно вновь развить речной транспорт. Значит, вначале требуется выполнить функцию демонтажа структур, разрушающих водный транспорт, для чего требуются соответствующие структуры (политические, экономические, социальные и пр.).

§ 3. Кризис культуры структурно-функционального анализа как следствие разрушения бюрократического аппарата

В последние два десятилетия много говорится о реформировании государственных и хозяйственных систем, но очень редко из официальных документов можно понять, как это реформирование сказывается именно на выполнении главных функций данной системы. Можно услышать, что система стала демократичнее, что в ней возникла конкурентная среда, что в ней сократилось число структурных подразделений, но составителей этих документов как будто не волнует то, ради чего и существует эта система.

Важно!

Общественные и государственные институты выполняют сложную систему функций. Но непрерывное реформирование институтов («перманентная институциональная революция») привело в среде чиновников к массовой утрате навыков структурно-функционального анализа. Значительная часть «политического класса» как будто вдруг утратила способность мысленно увидеть структуру мало-мальски больших систем и те функции, которые призваны выполнять разные их элементы.

С каждой перетряской государственного аппарата происходило его качественное ухудшение. Каждая перетряска использовалась сплоченной коррумпированной частью для очистки рядов от честных (и, как правило, более компетентных) работников.

Бессменный советник всех правительств России ельцинского периода В.А. Воронцов пишет: «После административной реформы 2004 г. департаментов [в Правительстве] осталось 12, число сотрудников сократилось на 25%, зарплаты повысились в несколько раз при примерно таком же снижении эффективности работы Аппарата, поскольку из-за сокращения штатов здание на Краснопресненской набережной почему-то покинули, как и при предыдущих реорганизациях, наиболее квалифицированные и опытные сотрудники».

Утрата опытных сотрудников – тяжелый ущерб для государственного аппарата. Опыт с его ошибками вырабатывает два важных взаимосвязанных навыка: предвидения и рефлексии. Это основа структурно-функционального анализа. Предвидение опирается на анализ предыдущих состояний, для чего и необходим навык рефлексии – «обращения назад».

Первым шагом к глубокому кризису 1990-х годов и стала кампания по чистке опытных работников («консерваторов») и отключение инструментов рефлексии. Сразу резко снизилось качество решений. Уже само целеполагание выступает в связке с рефлексией. Невозможно ставить цель на будущее, не подведя итога прошлому как результата предыдущих решений. Произошла утрата многими управленческими структурами «системной памяти», необходимой для выработки хороших решений. Обычно сводят дело к коррупции и некомпетентности, но еще большая беда состоит в том, что органы управления делают ошибку за ошибкой – но нет рефлексии и «обучаемости».

Речь идет не только о сообществе работников государственного аппарата и его интеллектуальной базы – гуманитарной и научно-технической интеллигенции. В результате культурной травмы навыки рефлексии были временно утрачены практически во всех социокультурных общностях. Из среды интеллигенции «странные» нормы и приемы мышления диффундируют в массу людей с более низким уровнем образования. Одинаково сильный удар был нанесен по трем главным блокам коллективной памяти – исторической, среднесрочной (ХХ в.) и актуальной (перестройка и реформа). Одним из последствий было разрушение чувства государственности – причем не только советской, а вообще всякой. Это было использовано и в политических, и преступных целях.

Рефлексивное отношение к бытию, способность регулярно, почти непрерывно «оглядываться назад» и анализировать прошлое с целью понять настоящее – важное качество той рациональности, нормы которой выработало Просвещение. Это вовсе не самопроизвольно возникшее умение, это часть определенной методологии мышления. Эту методологию можно освоить и развивать, а можно и утратить.

Важно!

В условиях кризиса, когда динамика всех процессов резко изменяется и возникают разрывы непрерывности, в том числе в нашем сознании, рефлексивный аспект мышления приобретает критическое значение. Задержка с анализом предыдущих состояний и решений нередко становится фатальной, поскольку система проходит «точку невозврата» и движение процесса по плохой траектории становится необратимым. Самые фундаментальные процессы во время кризиса становятся резко нелинейными и протекают в виде череды сломов и переходов – мы же часто исходим из привычных линейных представлений.

Способ «принудительной» рефлексии в условиях кризиса был предложен Гуссерлем в форме методологического подхода – феноменологии. Он считал, что само рассмотрение и «проговаривание» подробной истории зарождения и развития кризиса оказывает на него терапевтическое воздействие. Особым классом кризисом являются в современном обществе те, которые вызываются сдвигами в технической сфере, особенно в ходе модернизации.

Цитата

Терапия для Гуссерля означала, что нечто должно быть «восполнено»… Если анализ технизации показывает, что в ее ходе было упущено обоснование всех шагов или просто перепрыгнули через него [обоснование], то феноменологическая установка уже сама по себе есть терапевтическое противодействие, благодаря которому можно воссоздать забытые и упущенные в ходе технизации вопросы об основаниях, об исходном смысле и вытекающих из него импликациях смысла. Феноменология хочет воссоздать историю в ее абсолютном смысле. Ее основное требование – «воспроизвести уже осуществленную историю субъективных действий». Феноменологическое познание само по себе, по своему наличию и последующей реализации в истории европейского духа оказывается радикальным лекарством от радикального кризиса – таков взгляд Гуссерля. Оно действует подобно антибиотику и на имманентную структуру кризисного процесса, и на его разрастание.

Х. Блюменберг. Жизненный мир и технизация

с точки зрения феноменологии

Из истории политической науки

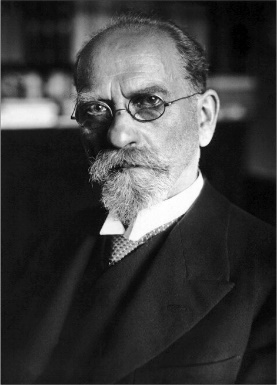

Эдмунд Гуссерль (1859—1938)

Немецкий философ, создатель феноменологии.

Основные сочинения: «Логические исследования» (1900—1901), «Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии» (1913), «Кризис европейских наук и трансцендентальная феноменология » (1936)

С точки зрения нынешнего состояния государственного управления в России, видимо, самым губительным было разрушение краткосрочной, оперативной памяти – о тех идеях, целях и доводах, которые прямо повлияли на политические решения и жизнь страны. Утрата памяти и способности к рефлексии – большая общенациональная проблема, она должна стать предметом структурно-функционального анализа, а затем и специальной культурной, образовательной и организационной программы.

Основные выводы

Структурно-функциональный анализ необходим прежде всего, чтобы выяснить интересы, ценности и цели разных групп, придать их различиям и конфликтам рациональную форму, которая позволит вести переговоры в поисках компромисса и с целью маргинализовать непримиримых.

Как правило, структуры выполняют более одной функции; с другой стороны, каждую функцию «обслуживают» несколько структур, иногда очень разных. Бывает, что одна и та же структура (т.е. одинаково названная и даже похожая), например парламент, может в разных странах выполнять весьма разные функции. Конечно, если углубиться в анализ, мы увидим, что под одним и тем же названием и в похожих зданиях в разных странах находятся не одни и те же структуры.

Нередко созданные структуры были настолько дисфункциональными, что порождали эффект, прямо противоположный ожидаемому. Достаточно вспомнить приватизацию промышленности, которая создала частную собственность такого типа, что привела к деиндустриализации и спаду производства вдвое. А ведь от этой структуры ожидали расцвета экономики, «как на Западе».

Ясно, что структура должна быть адекватна функции, но для этого она должна быть адекватна и той внешней среде, в которой будет действовать. На Западе частная промышленность хорошо работает, а имплантация этой структуры в России привела к катастрофе. Не учли множества факторов внешней среды. «Явления одинаковым образом поименованы», но принципиально разные.

Общественные и государственные институты выполняют сложную систему функций. Но непрерывное реформирование институтов («перманентная институциональная революция») привело в среде чиновников к массовой утрате навыков структурно-функционального анализа. Значительная часть «политического класса» как будто вдруг утратила способность мысленно увидеть структуру мало-мальски больших систем и те функции, которые призваны выполнять разные их элементы.

В условиях кризиса, когда динамика всех процессов резко изменяется и возникают разрывы непрерывности, в том числе в нашем сознании, рефлексивный аспект мышления приобретает критическое значение. Задержка с анализом предыдущих состояний и решений нередко становится фатальной, поскольку система проходит «точку невозврата» и движение процесса по плохой траектории становится необратимым. Самые фундаментальные процессы во время кризиса становятся резко нелинейными и протекают в виде череды сломов и переходов – мы же часто исходим из привычных линейных представлений.

Контрольные вопросы

Опишите сущность двух основных категорий структурно-функционального подхода. Приведите примеры для демонстрации их взаимодействия.

В чем выражается кризис культуры структурно-функционального подхода к выработке политических или управленческих решений в постсоветский период?

Какое значение имеет рефлексия в контексте выработки политических и управленческих решений? Каким образом можно временно компенсировать утрату вышеуказанного навыка?

Дополнительная литература

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. М., 2006.

Парсонс Т. О структуре социального действия. М., 2000.

Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1998.

Парсонс Т. Функциональная теория изменения // Американская социологическая мысль. М., 1994.

Сартори Дж. Искажение концептов в сравнительной политологии // Полис. 2003. № 3—5.

Глава 10. Право и политика

§ 1. Право, политика, власть

Взаимодействие политики и права происходит в нескольких плоскостях. Во-первых, учитывая существование в рамках политического поля разнообразных субъектов с конфликтующими интересами, политика нуждается в регуляторах, которые упорядочивали бы политическую борьбу и делали ее предсказуемой. Одним из важнейших таких регуляторов (наряду с морально-этическими нормами, политическими обычаями и традициями и др.) является как раз право, вернее, даже его отрасль – конституционное (государственное) право. Во-вторых, право служит важным инструментом воздействия на общественные отношения и их преобразования, выступая «проводником» политических решений. Правовое оформление придает политическим решениям характер общеобязательности, стабильности, прозрачности и предсказуемости. В-третьих, право является фактором обеспечения легитимности политической системы. Соблюдение действующих правил приобретения и осуществления политической власти обеспечивает ее признание со стороны общества. Г. Дрюри полагал, что «право – средства, с помощью которых насилие, подпирающее власть государства, преобразуется в признание легитимности полномочий государства»9.

Важно!

«Ядром» политики, вокруг которого разворачивается политическая борьба между различными группами (среди которых есть и «правящая» группа), является государство. Именно поэтому анализ взаимодействия права и политики сводится, как правило, к вопросу о соотношении между правом и властью.

Разрешается данный вопрос неоднозначно – А.Н. Медушевский выделяет пять основных теоретических конструкций: верховенство права над властью; верховенство власти над правом; отождествление права и власти; разделение права и власти, основывающееся на отрицании факта влияния права на власть; и, наконец, компромиссный тезис о взаимной интеграции и координации власти и права. Вместе с тем все они существуют, по сути, в диапазоне между двумя «полюсами»: доминирования права над властью или власти над правом.

Из истории политической науки

А.Н. Медушевский (1960 – н.в.)

Российский юрист, историк и политолог, доктор философских наук, профессор.

Основные сочинения: «Сравнительное конституционное право и политические институты» (2002), «Теория конституционных циклов» (2005), «Социология права» (2006)

Первый из них представлен в естественно-правовой теории, предполагающей наличие некоего божественного, или космического, «естественного порядка», обладающего универсальной и вневременной природой и служащего моделью для позитивного права. Оно должно соответствовать естественному праву и воплощать его принципы и нормы. В качестве иллюстрации другого «полюса» наиболее релевантной представляется позитивистская (легистская) теория права, исходящая из тождественности власти и права. Ее смысл заключается в признании за законом правовой силы лишь на основании того, что он издан «сувереном». При таком подходе оценка права с точки зрения этических критериев невозможна, а правом в перспективе может стать совершенно любое содержание. Иными словами, если «юрнатурализм» можно условно свести к формуле «юридические нормы законны, поскольку они справедливы», юридический позитивизм исходит из противоположной формулы – «юридические нормы справедливы, поскольку они законны». Дореволюционный юрист Г.Ф. Шершеневич считал, что вопрос о примате права над властью или власти над правом – «два противоположных миросозерцания в области обществоведения». Приближенность к тому или другому «полюсу» предопределяет отношение ко множеству событий с правовой точки зрения (например, к социальным и конституционым революциям, которые «позитивисты» склонны оценивать лишь с точки зрения их успешности либо неуспешности, а не каких-то отвлеченных и абсолютных критериев).

Из истории политической науки

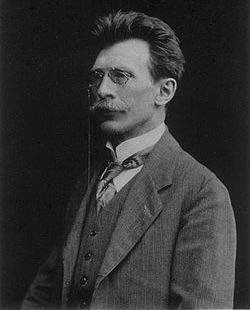

Г.Ф. Шершеневич (1863—1912)

Русский юрист, специалист в области общей теории права и гражданского права.

Основные сочинения: «Наука гражданского права в России » (1883), «Учебник русского гражданского права», «Общее учение о праве и государстве» (1908)

§ 2. Каркас правовой системы государства

Конституция. Для современных государств в большей или меньшей степени характерна взаимная интеграция и координация власти и права, нежели абсолютное преобладание одного над другим. Так, любое политическое общество обладает совокупностью правил, предназначенных для определения условий приобретения и осуществления политической власти. Соответствующие правила составляют конституцию.

Важно!

Особенностью конституции является ее двойственная – юридико-политическая – природа. Ее юридическое значение проявляется в верховенстве и приоритете над другими источниками права (законами, актами органов исполнительной власти и др.), специальной процедуре принятия и изменения и недопустимости противоречия ее положениям иных нормативных актов. Политический смысл конституции заключается в отражении идеального образа политической системы общества. Между фактической конституцией как совокупностью реально существующих политических отношений и идеальным образом, воплощенным в формальной конституции, никогда не бывает абсолютной идентичности, а порой они отличаются друг от друга до неузнаваемости.

В рамках конституции право и политика не только «сосуществуют» – они взаимодействуют. Так, германский автор Б. Борнеманн пишет, «…конституция дает возможность политике политически контролировать право, а праву – юридически контролировать политику… конституция делает возможными оценку общеобязательных решений с точки зрения кода право/неправо и применение права для реализации общеобязательных решений». Иными словами, конституция совмещает в себе, с одной стороны, определение статуса государства, наделение его суверенитетом и правомочиями «действования» его органов, с другой – формулирование соответствующих ограничений. Отсюда следует, что право в любом государстве политически обусловлено. Правовое решение всегда является следствием того или иного политического выбора. Однако право во всех его проявлениях отличается абсолютной формализованностью, будь то процесс создания, официального опубликования или применения. Обычные политические действия, например решения, принимаемые во внешнеполитической сфере, выступающие даже в виде свода правил, как, например, Доктрина Монро, таким качеством не обладают. Соответственно отличительной чертой права, если сравнивать его с политикой, является формализованность на всех этапах его реализации (закрепление в документах, определенные, четко закрепленные процедуры и др.). С одной стороны, формализованность служит правовой определенности, с другой – ограничивает гибкость и оперативность политических действий.

В целях обеспечения соблюдения норм конституции существуют органы конституционного контроля, в природе которых, как и в конституции, заложено двойственное, политико-правовое, начало. Конституционный контроль осуществляется, как правило, конституционным или верховным судом. На них возглагается оценка соответствия законов конституции, разрешение споров между государством и другими публичными территориальными образованиями и их органами, выдача заключений по определенным вопросам и другие задачи. Как и содержание конституций, функционал конституционных и верховных судов в разных странах неодинаков.

Важно!

Дилемма о том, какую функцию выполняют суды – политизируют правосудие либо гарантируют неподчинение права политике, актуальна и по сей день. Осуществляя юридические судебные функции, суд одновременно вольно или невольно выступает в качестве «негативного законодателя» в противоположность «позитивному законодателю» – парламенту, и его значение продолжает расти.