Полная версия

Этюды о Галилее

170

Galileo G. De Motu. P. 296: «Caput in quo agitur de proportionibus motuum eiusdem mobilis super diversa plana inclinata… manifestum est, grave deorsuin ferri tanta vi, quanta esset necessaria ad illud sursum trahendum: hoc est fertur deorsum tanta vi, quanta resistit, ne ascendat»; p. 298: «Haec demonstratio intelligenda est nulla existente accidentali resistentia… supponendum est, planum esse quoddammodo incorporeum… mobile esse expolitissimum, figura perferta sphaerica. Quare omnia si ita disposita fuerint, quodcunque mobile super planum horizonti aequidistans a minima vi movebitur, imo et a vi minori quam quaevis alia vis. Et hoc, quia videtur satis creditu diflicile… demonstrabitur hac demonstratione».

171

Ibid. P. 300: «Et haec quae demonstravimus, ut etiam supra diximus, intelligenda sunt de mobilibus ab omni extrinseca resistentia immunibus: quae quidem cum forte impossibile sit in materia invenire, ne miretur aliquis, de his periculum faciens, si experientia frustretur, et magna sphaera, etiam si in piano horizontali, minima vi non possit moveri. Accedit enim, praeter causas iam dictas, etiam haec: scilicet, planum non vere posse esse horizonti aequidistans. Superficies enim terrae sphaerica est, cui non potest aequidistare planum: quare piano in uno tantum puncto sphaeram contingente, si a tali puncto recedamus, necesse est ascendere…».

172

Это произойдет чуть позже, когда Галилей поймет, что его математизм платонистичен.

173

Ibid. P. 300: «Hic autem non me praeterit, posse aliquem obiicere, me ad has demonstratione tanquam verum id supponere quod falsum est: nempe, suspensa pondera ex lance, cum lance angulos rectas continere; cum tamen pondera ad centrum tendentia concurrerent. His responderem, me sub suprahumani Archimedis (quem nunquam absque admirations nomino) alis memet protegere».

174

См.: Meyerson E. Identité et Réalité, Paris, 1926. P. 145 sq. (рус. пер.: Мейерсон Э. Тождественность и действительность: Опыт теории естествознания как введение в метафизику. СПб., 1912).

175

См.: Galileo G. Le Mecaniche // Le opere. Vol. II. P. 159: «В данном трактате мы должны рассмотреть то, что необходимо учитывать во всякой доказательной науке <…> а именно установить надлежащие определения собственных терминов этой способности и первые положения, из которых, как из наиболее плодоносных семян, прорастают и последовательно возникают причины и истинные доказательства качеств всех инструментов механики <…> Итак, утверждают, что тяжесть – это естественная склонность к движению вниз, присущая твердым телам; она определяется бóльшим или меньшим количеством материи, от которой происходят закономерности <…>. Момент – это склонность двигаться вниз, определяемый не столько тяжестью тела, сколько расположением, в котором находятся между собой различные тяжелые тела; через посредничество этого самого момента столь часто тело меньшей тяжести перевешивает другое тело с большей тяжестью – подобно тому, как на пружинных весах видно, как маленький вес поднимает другой, очень большой вес. Таким образом, момент – это стремление [impeto] двигаться вниз, составленное из тяжести, расположения и иного, чем подобная склонность может быть обусловлена».

176

Для всей доксографической традиции Архимед является «философом-платоником».

177

В письме к Паоло Сарпи, 16 октября 1604, см.: Galileo G. Le opere. Vol. Х. P. 115.

178

См.: Descartes R. et Beeckman I. Varia (AT X. P. 58 sq.), Physico-mathematica (Ibid. P. 75 sq.). Далее мы цитируем эти тексты дословно.

179

Методы бесконечно малых и понятие переменной не переставали ужасать Бекмана. Он также пытался переоткрыть результаты, полученные Декартом, с помощью идеи и исчисления конечных чисел. См.: Ibid. P. 61 sq.

180

См.: Mach E. Die Mechanik… Leipzig, 1912. S. 125 (рус. пер.: Мах. Э. Механика: Историко-критический очерк ее развития. Ижевск, 2000); Duhem P. Études sur Léonard de Vinci. Vol. III: Les précurseurs parisiens de Galilée. Paris, 1913. P. 566 sq.

181

Duhem P. De l’accélération produite par une force constant // Congrès international d’histoire des sciences. II-e session. Genève, 1905. P. 859: «Аристотель сформулировал этот закон так: постоянная сила производит равномерное движение, скорость которого пропорциональна силе, которая его вызывает. Почти два тысячелетия в механике главенствовал этот закон. Сегодня мы признаем истинным другой закон: постоянная сила вызывает равномерно ускоряющееся движение, и ускорение этого движения пропорционально силе, которая воздействует на тело. Этот закон лежит в основе современной динамики». Формулировка Дюэма кажется нам не вполне точной: Аристотелю было неизвестно современное понятие силы. Кроме того, он, как и схоласты, говорил о причине движения, а не о силе, что вовсе не одно и то же.

182

Полная формулировка закона свободного падения тел на самом деле содержит два отдельных утверждения: а) скорость тела при падении возрастает пропорционально времени и б) ускорение свободного падение одинаково для всех тел. Заслугу формулировки второго утверждения иногда приписывают Бенедетти, что, впрочем, ошибочно (см. выше, I), т. к. Бенедетти признавал это положение верным только для тел разной тяжести, но «одинаковой природы». Что касается тел «различной природы», то он полагал, что они падают со скоростью, пропорциональной их тяжести. Именно Галилей был первым, кто, применяя довод, аналогичный тому, что использовал Бенедетти, установил, что тела, каковой бы ни была их тяжесть и их «природа», падают с одинаковой скоростью. См.: Galileo G. Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, giornata prima // Le opere. Vol. VIII. P. 128 sq. (рус. пер.: Галилей Г. Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению // Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 1964. C. 181 и далее).

183

См.: Duhem P. Études sur Léonard de Vinci. Vol. III. P. 570.

184

См. выше, I.

185

Письмо Галилея к Паоло Сарпи, 16 октября 1604 (Le opere. Vol. Х. P. 115): «Ripensando circa le cose del moto, nelle quali, per dimostrare li accidenti da me osservati, mi mancava principio totalmente indubitabile da poter porlo per assioma, mi son ridotto ad una proposizione la quale ha molto del naturale et dell’evidente; et questa supposta, dimostro poi il resto, cioè gli spazzii passati dal moto naturale esser in proporzione doppia dei tempi, et per conseguenza gli spazii passati in tempi eguali esser come i numeri impari ab unitate, et le altre cose. Et il principio è questo: che il mobile naturale vadia crescendo di velocità con quella proportione che si discosta dal principio del suo moto; come, v. g., cadendo il grave dal termine a per la linea abcd, suppongo che il grado di velocità che ha in c al grado di velocità che hebbe in b esser come la distanza ca alla distanza ba, et così conseguentemente in d haver grado di velocità maggiore che in c secondo che la distanza da è maggiore della ca». – Русский перевод этого письма содержится также в работе: Дмитриев И. С. Увещание Галилея. СПб., 2006. С. 226. – Примеч. ред.

186

Об истории или предыстории закона свободного падения тел см.: Duhem P. Études sur Léonard de Vinci. Vol. III. Paris, 1913; Dijksterhuis F. J. Val en worp. Groningen, 1924; Borchert E. Die Lettre von der Bewegung bei Nicolaus Oresme («Beitràge zur Geschichte der Philosophie und Théologie des Mittelalters». Vol. XXX). Munster, 1934.

187

«Позитивистская» трактовка эпистемологии Галилея развивалась главным образом Э. Махом. См.: Mach E. Die Mechanik… S. 122 sq. Она так же ошибочна, как и аналогичная трактовка эпистемологии Ньютона.

188

Галилей знал, что эта причина от него ускользает. Он знал, что ему не известно, что такое тяжесть, или, по крайней мере, что он не мог пустить в ход свои гипотезы и свои представления.

189

С 1600 года Гильберт, а вслед за ним и Кеплер приводит в качестве причины тяжести притяжение. И Галилей, безусловно, разделяет это убеждение (см. ниже, III). Однако гильбертовское притяжение – одушевленное; а притяжение Кеплера, перестав быть одушевленным, остается силой, направленной на предмет, – иными словами, чем-то еще более загадочным. О физике Гильберта см.: Burtt E. The Metaphysics of Sir Isaac Newton. An essay on the metaphysical foundations of modern physical science. London, 1925; о Кеплере см.: Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft in der neueren Zeit. Vol. I. Berlin, 1911. S. 328 sq.

190

Наверное, можно было бы сказать, что сам Ньютон этого не объяснил, что его понятие притяжения так же загадочно, как стремление схожих предметов соединиться, о чем говорил Платон и «древние». Но притяжение Ньютона – это неуправляемая сила, и она совместима с идеей геометрического пространства – этого достаточно.

191

Если скорость тела пропорциональна пройденному расстоянию, то зависимость пройденного расстояния от времени будет экспоненциальной функцией. См.: Tannery P. Mémoires scientifiques. Vol. VI. Sciences modernes. Le siècle de Fermat et de Descartes. 1883–1904. Paris, 1926. P. 441 sq.

192

См.: Wohlwill E. Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes // Zeitschrift für Völkerpsychologie und Sprachwissenschaft. Vol. XIV. 1883. S. 365–410; Vol. XV. 1884. S. 70–135.

193

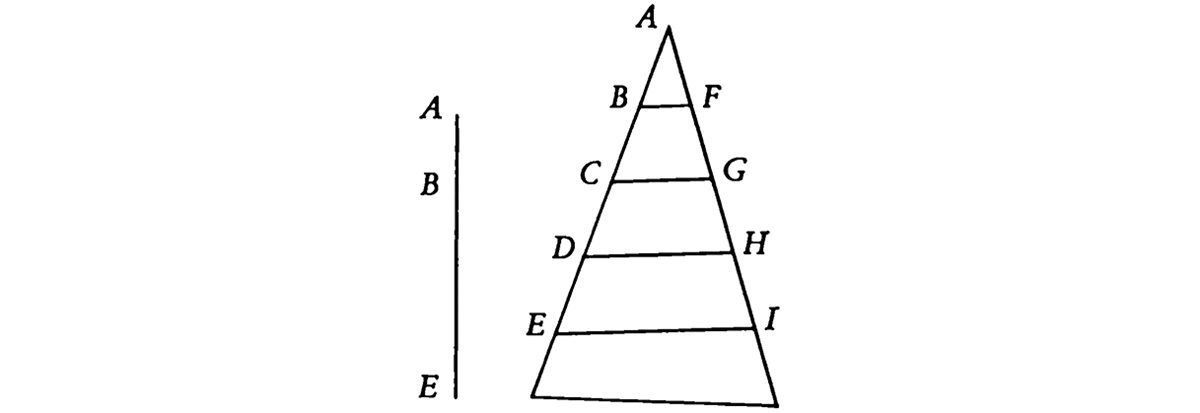

Duhem P. De l’accélération produite par une force constant…; Études sur Léonard de Vinci. Vol. III. К текстам, цитируемым Вольвилем и Дюэмом, следует добавить текст Мишеля Варрона: M. Varronis Genevensis I. C. et Cos. ord. De Motu tractatus (Женева, 1584). P. 12 sq.: «Vis… naturalis, qua res quaelibet ad locum suum naturalem tendit, subjectum suum, motu continue et ordinatim crescente, movet. Illius autem motus causa est quod facilius id moveatur, quod in motu est, quam quod quiescit. Vis igitur eadem, subjectum quod iam in motu est premens, illud magis movebit, quam si quiescat, et magis motum, magis etiam movebit: ita ut eadem vis motione maior fiat, quam per se sit. Et haec est causa cur ictus, quo magis ab altero venit, eo vehementior sit. Motus autem huius spada hanc celeritatis proportionem servant, ut quae est ratio totius spatii, per quod fit ille motus ad partem ipsius (utriusque initio inde sumpto, ubi est motus initium), eadem sit celeritas ad celeritatem. Exempli gratia, si vis aliqua per lineara ABE moverit, sitque AB illius lineae pars, quae erit ratio AE ad AB, eadem erit celeritas motus in puncto E ad celeritatem motus in puncto B. Cujusmodi proportio observatur in parallelis triangulum secantibus. Ut enim se habet AC ad AB, sic CG ad BF, et ut AD ad AC, sic DH ad CG, Itaque si in spatia aliquot dividami totius motus spatium, finis secundi duplo citius ferretur quam finis primi: finis vero tertij triplo citius quam finis primi et sic deinceps».

194

См.: Benedetti G. B. Diversarum speculationum mathematicarum et physicarum liber (Турин, 1585). P. 184: «Disputationes de quibusdam placitis Aristotelis, Cap. XXIV… Aristot. 8. cap. primi libri de coelo, dicere non deberet quod quanto propius accedit corpus ad terminum ad quem, tanto magis sit velox, sed potius, quod quanto longius distat a termino a quo, tanto velocius existit. Quia tanto major sit semper impressio, quanto magis movetur naturaliter corpus, et continuo novum impetum recipit, cum in se motus causa contineat, quae est inclinatio ad locum suum eundi, extra quem per vim consistit. Neque etiam recte scripsit Aristo. 9. cap. lib. 8 Physicorum et. 2. lib. primi De Coelo esse alique motum ex recto et circulari mixtum, quod omnino impossibile est». Ср.: Duhem P. De l’accélération produite par une force constant… P. 885, и Wohlwill E. Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes… Vol. XV. S. 394.

195

Tartaglia N. Nova scientia inventa da Nicolo Tartalea. Venetia, 1537. Lib. I. Prop. 1. Цит. по: Duhem P. De l’accélération produite par une force constant… P. 875.

196

Критика Бенедетти вполне справедлива, ведь в «Физике» Аристотель нисколько не пренебрегает «началом движения»; см.: Аристотель. Физика. Книга VIII. Гл. 9. 265b.

197

Benedetti G. B. Diversarum speculationum… P. 184: «causam moventem, id est propensionem eundi ad locum ei a natura assignatum».

198

Ibid.: «tanto major sit semper impressio, quanto magis movetur naturaliter corpus, et continuo novum impetum recipit, cum in se motus causam contineat, quae est inclinatio ad’locum suum eundi, extra quem per vim consistit».

199

См. выше, I.

200

О физике импетуса, кроме работ Дюэма и Вольвиля, процитированных выше, см. также: Dijksterhuis F. J. Val en worp. Groningen, 1924; Marcolongo R. La meccanica di Leonardo da Vinci // Atti della Reale Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli. Vol. XIX. Napoli, 1932; Borchert E. Die Lettre von der Bewegung bei Nicolaus Oresme. Munster, 1934.

201

Равным расстояниям, какой бы ни была точка начала движения, всегда соответствуют равные ускорения; эту идею мы также находим у Галилея: из-за этой идеи он ошибочно посчитал, что значение g всегда и везде одинаково. См. ниже, III.

202

Понятие импетуса, разработанное, как известно, для того чтобы объяснить насильственное движение, позволяет или даже требует частичного устранения финализма; оно позволяет на самом деле помыслить движение как результат, полученный благодаря внутренней причине, которая тем не менее уже не определяется целью.

203

См. выше, «На заре классической науки» далее.

204

См. произведения, цитируемые выше.

205

Piccolomini A. In mechanicas questiones Aristotelis paraphrasis paulo quidem plenior, ad Nicolau Ardinghellum (Рим, 1547). Cap. XXXVIII. Q. 33 (Duhem P. De l’accélération… P. 882 sq.). «Следует отметить, что существует два рода тяжести [gravité] и веса [pesanteur]: один имеет своим источником природу самого тела, другой – искусственный, который греки называли ἑπιπὀλαιαν и который есть не что иное, как некий непостоянный импетус, который может накапливаться и накапливается в теле, движимом его собственным стремлением (qui vel acquiritur in re ipsa ex suo nutu mota), или же сообщается двигателем, насильно его движущим. Действительно, когда камень стремится вниз, он становится без конца более быстрым, поскольку без конца, в продолжение движения, он приобретает все большую тяжесть (я имею в виду искусственную тяжесть) <…> Таким же образом, когда камень произвольно брошен, он получает некоторую тяжесть или некоторую легкость, искусственно сообщаемые тем, кто бросил камень. Не что иное, как случайно приобретенный импетус, насильно движет камень и заставляет его двигаться самостоятельно вплоть до того, как этот импетус не ослабеет и не иссякнет. Эти искусственные тяжесть и легкость не сумели бы стать продолжительными или совершенными, ибо субстанциальная форма тела, которая определяет его естественную тяжесть или легкость, непременно и принципиально противостоит тому, что воспринимается телом <…> Способность приводить в движение иссякает – это случается либо благодаря сопротивлению некоторого объекта, который отражает движение предмета, либо благодаря склонности самого предмета, силе, которая вытекает из его собственной природы и которая становится более мощной, чем искусственная тяжесть или искусственная легкость <…> В момент, когда подлинная тяжесть благодаря силе своей склонности превосходит импетус, сообщенный камню, он прекращает двигаться насильственным образом и в своем естественном движении устремляется вниз». Ср.: Duhem P. Études sur Léonard de Vinci. Vol. III. P. 197.

206

Scaliger J. C. Exotericarum exercitationum. Liber XV. De Subtilitate ad Hieronimum Cardanum (Париж, 1557), Exerc. LXXVII. Quamobrem mota rota facilius moventur postea (цит. по: Duhem P. De l’accélération… P. 884): «В тяжелых телах, например в камне, ничто не способствует их приведению в движение, напротив, они противятся этому. Камень, приведенный в движение на горизонтальной поверхности, не движется естественным образом <…> Почему же тогда камень движется более непринужденно после того, как началось движение? Потому что, согласно ранее сказанному на предмет движения снарядов, камень уже получил воздействие движения [l›impression du mouvement]. За первой частью движения следует вторая, однако первая часть сохраняется: хотя воздействие производит только один двигатель, движения, которые он передает в этой последовательности, множественны, коль скоро первый импульс подкрепляется вторым, а второй – третьим». Ср.: Duhem P. Études sur Léonard de Vinci. Vol. III. P. 201.

207

См.: «На заре классической науки» и далее.

208

Les Manuscrits de Léonard de Vinci, publiés en facsimilés phototypiques par Ch. Ravaisson-Mollien. Vol. 5. Paris, 1890. Ms. M de la Bibliothèque de l’Institut. Fol. 44, verso. Цит. по: Duhem P. De l’accélération… P. 870 sq.: «Тяжелое тело при падении в каждую единицу времени приобретает единицу движения, бóльшую, чем в предыдущую единицу времени, а также единицу скорости, бóльшую, чем в предыдущую единицу времени. Таким образом в каждый удвоенный промежуток времени падающее тело проходит удвоенное расстояние, а также удваивает скорость движения». Ibid. Fol. 45 recto: «свободно падающая тяжесть приобретает с каждой единицей времени одну единицу движения и с каждой единицей движения одну единицу скорости. Скажем, что в первую единицу времени тяжесть получает одну единицу движения и одну единицу скорости; во вторую единицу времени она получит две единицы движения и две единицы скорости и т. д., как было сказано выше». Ср.: Duhem P. Études sur Léonard de Vinci. Vol. III. P. 514, также о физике Леонардо да Винчи см.: Marcolongo R. La meccanica di Leonardo da Vinci // Atti della Reale Accademia delle Scienze fisiche e matematiche di Napoli. Vol. XIX. Napoli, 1932.

209

Duhem P. De l’accélération… P. 872.

210

Пространство рационально, или, по крайней мере, оно является схемой рационального, в то время как время диалектично. См.: Meyerson E. Identité et Réalité. Paris, 1926. P. 27 sq., 276 sq., 280 sq. (рус. пер.: Мейерсон Э. Тождественность и действительность. СПб., 1912); Meyerson E. De l’explication dans les sciences. Paris, 1921. Vol. I. P. 151 sq., 261 sq.; Vol. II. P. 204 sq., 377 sq., 380 sq.

211

Именно в этом и состоит ошибка, поскольку совершенно верно, что скорость зависит от высоты и, более того, что она зависит только от высоты: именно это постулирует динамика Галилея. См. ниже, III.

212

Галилей не вполне отдает себе отчет в этом. Также, когда он предложит в «Беседах и математических доказательствах…» свое определение равноускоренного движения (ускорение – относительно времени), он вкладывает в уста Сагредо следующее возражение (Le opere. Vol. VIII. P. 203; рус. пер.: Галилей Г. Беседы и математические доказательства… // Избранные труды: В 2 т. Т. 2. М., 1964. С. 244): «Сагредо. Насколько я сейчас себе представляю, можно было бы, как мне кажется, дать определению, не изменяя его сущности, следующую более ясную формулировку: равномерно-ускоренное движение есть такое, при котором скорость возрастает пропорционально пройденному пути; так, например, степень скорости, приобретенная телом при падении на четыре локтя, будет вдвое больше приобретенной им при падении на два локтя, а эта последняя будет вдвое больше скорости, приобретенной при падении на один локоть. Нельзя, кажется мне, сомневаться в том, что груз, падающий с высоты шести локтей, производит удар с вдвое большим импульсом, чем тот же груз при падении с высоты трех локтей, и в шесть раз большим, чем при падении с высоты одного локтя.

Сальвиати. Для меня служит большим утешением, что я имею такого сотоварища по заблуждению; к тому же ваше рассуждение кажется настолько простым и правдоподобным, что когда я изложил его нашему Автору, то последний сообщил мне, что и сам он одно время разделял это ложное положение. Но наиболее удивительным оказалась в конце концов достаточность лишь четырех простых слов для доказательства не только ошибочности, но и простой невозможности двух утверждений, столь правдоподобных, что среди многих лиц, которым я излагал их, не нашлось никого, кто бы тотчас же не признал их справедливости». См. ниже встречное возражение Галилея.

213

Историки научной мысли в целом и те, кто изучает Галилея, в частности редко обращают внимание на его глубокую и сознательную приверженность платонизму. Даже те, кто отметил это, – Э. Штраус (см. введение к его немецкому переводу «Диалога…»: Dialoge über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme. Leipzig, 1891. S. XLIX), Э. Кассирер (см.: Cassirer E. Das Erkenntnisproblem in der Philosophie und Wissenschaft der neuer Zeit. Berlin, 1911. Bd. I. S. 389), Э. А. Бертт (Burtt E. The Metaphysics of Sir Isaac Newton. An essay on the metaphysical foundations of modern physical science. London, 1925. P. 71) и Л. Ольшки (Olschki L. Geschichte der neusprachlichen wissenschaftlichen Literatur. Vol. 3. Galilei and seine Zeit. Halle, 1927. S. 164–174; рус. пер.: Ольшки Л. История научной литературы на новых языках. Т. 3. Галилей и его время. М., 1934), как нам кажется, не оценили в полной мере ни действительную важность платонизма Галилея, ни его сознательный характер. См. ниже, III.

214

Можно было бы возразить, что формула исчерпания – по аналогии с формулой Фурье – вполне представима и что она могла бы найти место в физической теории вроде кеплеровской. Возможно. Только при условии, что мы «припишем» импетусу – отсылающему к удару, мышечной силе – величину.

215

Любопытно, что даже в теориях, в которых фигурирует идея взаимного притяжения тел (Кеплер и Ньютон), взаимообратную связь будут разделять, по сути, заменяя ее на два односторонних отношения.

216

Из ничто (лат.).

217

Галилей (De Motu // Le opere. Vol. I. P. 321; см.: Duhem P. De l’accélération… P. 892) утверждает, что он прочел изложение теории Гиппарха Александром уже после того, как сам сформулировал свою идею. Это вероятно. И все же эта теория была изложена Бонамико.

218

Можно допустить (хотя нам об этом не говорится), что Галилей смог обнаружить ошибочность теории Гиппарха.

219

См. выше, I. Вероятно, метафорическое определение Койре намекает на то, что Галилей пытается описать движение снаряда и свободно падающего тела по образцу «Трактата о равновесии плоских фигур» Архимеда, который, в свою очередь, напоминает по форме «Начала» Евклида. В первых параграфах своего трактата Архимед указывает на строгие зависимости между весом груза, длиной плеча рычага и равновесием. – Примеч. пер. (Тут скорее о замене перемещений поворотами рычага. Жесткая связь – это ограничение степеней свободы движения при фиксации расстояния между перемещающимися точками. – Примеч. ред.)