Полная версия

Разноцвѣтіе

…В последующем Б. В. Пономаревский-Свидерский эмигрирует в США, где застрелится в Детройте в 1925 году…

* * *В октябре 1910 года я завершил цензовое командование дивизионом и перешел в Генеральный штаб в управление генерал-квартирмейстерства на должность Генерального штаба капитана, где в составе оперативного отделения стал отвечать за отдельные вопросы обороны государства и боевой деятельности войск в части, касающейся северных и северо-западных границ Российской Империи. В то время основное внимание и государственные интересы были прикованы к Русско-персидским событиям, но мы старались поддерживать актуальными сведения о наших направлениях.

В марте 1911 года начальником Генерального штаба был назначен знакомый мне по академии, бывший ее начальник, генерал-лейтенант Н. П. Михневич, который оставался на этом посту при подготовке и на протяжении почти всей Первой мировой войны. Почти через год на торжественном мероприятии, проводимом в честь 210-летия учреждения высочайшей резолюцией Петра I в Русской армии должности генерал-квартирмейстера, начальник Генерального штаба сказал:

– Господа! Большая и, пожалуй, самая кровавая, жестокая и несправедливая война в Европе не за горами. Да что там в Европе – в мире! Набирающие экономическую силу Американские Соединенные Штаты навряд ли останутся от нее в стороне. Страны Азии и Африки, находящиеся под гнетом европейских гигантов, будут стремиться обрести независимость. И надо признать, что Россия к этой войне пока не готова. Мы не успели закончить даже те военные реформы, которые начались после поражения в Русско-японской войне, слишком много было потеряно в 1906—1910 годах. И поэтому очень многое зависит от вас, офицеров генерал-квартирмейстерства, от того, как вы сможете проанализировать сведения о состоянии потенциального противника, районах предстоящих действий, своих войск, в конце концов! Какие выводы вы сделаете и какие предложите шаги для снижения негативных факторов, влияющих на боевую готовность наших войск, и повышения позитивных, для подъема уровня готовности войск нашей армии! Мне импонирует подход к решению поставленных задач, то есть подготовки к войне, вице-адмирала Николая Оттовича фон Эссена, командующего Балтийским флотом, – продолжал свою речь генерал-лейтенант Н. П. Михневич, – который убеждает Морское министерство в том, что ни в коем случае нельзя экономить на угле и нефти, что корабли должны много плавать, что офицеры и матросы должны чувствовать себя в море, как дома… Эссен доказывает, что беречь топливо за счет уменьшения плавания – значит наносить ущерб боеспособности флота. Только с таким подходом мы все можем рассчитывать на успех в предстоящей войне. Времени на торжества нам совсем не остается. Необходимо активизировать работу по всем направлениям деятельности!

Мы, офицеры Генерального штаба, не то чтобы не осознавали того, о чем сейчас сказал наш начальник, но старались отгонять от себя мысли о предстоящей войне, которые мешали планомерно трудиться и одновременно готовиться к ней. Как неопытные спортсмены перед стартом, мы волновались, не имея значительного боевого опыта, боялись показаться бездарями своим начальникам, не оправдать высокое звание офицера Генерального штаба. Но со временем и это прошло.

Наше управление находилось в правом крыле здания Главного штаба – если стоять спиной к Неве, окна его выходили на Дворцовую площадь и сквер вблизи Адмиралтейства. При подготовке докладов по тем или иным направлениям каждый из нас проделывал немалый путь от своего кабинета до кабинета начальника Генерального штаба. Дело в том, что генерал-лейтенант Н. П. Михневич установил следующий порядок постановки и решения задач в Генеральном штабе: они ставятся по команде, а предложения по их решению представляют непосредственные исполнители в присутствии своих начальников. В этом были свои плюсы, так как мы получали практику в представлении докладов высшему командованию, а наши начальники постоянно готовили нас к ним. Ну, и кроме того, отсеивались из Генерального штаба бездари, попавшие туда по протекции: кто же поставит задачу бестолочи, если его потом будет заслушивать старший начальник! Минусы ложились только на наших непосредственных командиров, так как они должны были в любой момент пояснить ход наших мыслей и все ответы держать в голове. Но это была их проблема и обязанность одновременно.

– Знаете, Алексей Валерьевич, сколько поворотов от нашего Управления генерал-квартирмейстерства до кабинета начальника Генерального штаба? – с веселым прищуром спрашивал у меня помощник делопроизводителя, подполковник Александр Андреевич Свечин.

– Честно признаюсь, Александр Андреевич, никогда не задумывался и не считал, – отвечал я ему. – Знаю, что много, но когда идешь – все мысли о предстоящем докладе, и они сами собой мелькают по сторонам!

– Это верно! И что самое интересное, на обратном пути их кажется меньше! Ну, это если по докладу был успех! А так их ровно 24, я проверял!

– Спасибо, Александр Андреевич, – отвечал я ему, – в следующий раз обязательно посчитаю! – и, как всегда, забывал это сделать.

…В последующем генерал-майор Императорской русской армии А. А. Свечин в 1918 году перейдет на сторону большевиков, будет начальником Всероссийского главного штаба, а после конфликта с Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Советов Вацетисом с подачи Троцкого перейдет на работу в Военную академию Рабоче-Крестьянской Красной Армии, будет несколько раз подвергнут аресту и возвращению в ряды РККА, где дослужится до звания комдива. Но все же, в 1937 году будет опять арестован, приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в участии в контрреволюционной организации, подготовке террористов, расстрелян и похоронен близ поселения Сосенское в Подмосковье 29 июля 1938 года…

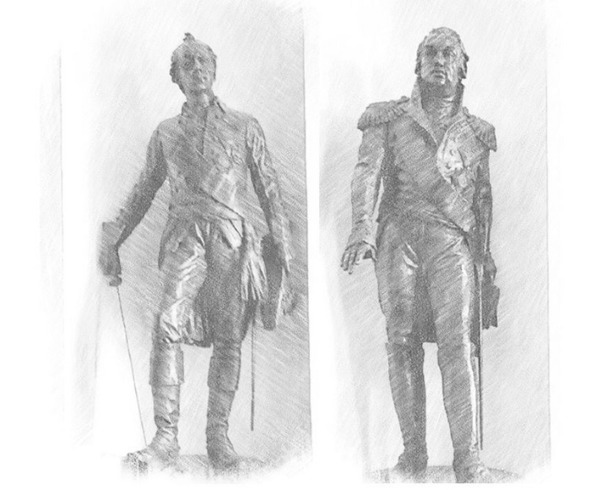

А вот чтобы иметь успех при докладе начальнику Генерального штаба, нужно было выполнить один веселый ритуал, суть которого заключалась в следующем. Перед приемной начальника Генерального штаба стояли две бронзовые скульптуры – с левой стороны генералиссимуса князя Италийского графа Суворова-Рымникского, а с правой – генерал-фельдмаршала светлейшего князя Голенищева-Кутузова Смоленского. При этом правая рука М. И. Кутузова была как бы протянута для рукопожатия. Так вот, всяк входящий в приемную к начальнику Генерального штаба и желающий иметь успех при докладе, должен был пожать протянутую руку Великого русского полководца! И эта традиция ни разу не подводила!..

Вот и в тот день, 4 июля 1912 года, я шел в кабинет начальника Генерального штаба, не совсем представляя, зачем он меня вызвал. Свой доклад о состоянии наших войск, войск потенциального противника, совершенствовании инфраструктуры северо-западного региона я представил третьего дня, 1 июля, и генерал-лейтенант Н. П. Михневич остался вполне доволен моим докладом. После чего даже разрешил уйти в положенный отпуск начальнику управления, генерал-майору Георгию Никифоровичу Данилову, который слушал мой доклад с нескрываемым волнением.

Скульптуры великих российских полководцев

в Главном штабе, Санкт-Петербург.

По привычке «пожав руку Кутузову», я шагнул в приемную начальника Генерального штаба. Один из его адъютантов, подпоручик Квязелис, с моим появлением принял на секунду строевую стойку, а затем приветливо кивнул мне.

– Вас ждут, Алексей Валерьевич, – сказал он громко и приоткрыл первую дверь из двух ведущих в кабинет начальника Генерального штаба. Сделал он это из-за того, что в приемной было еще несколько офицеров, значительно в большем, чем я, звании и должности.

– Спасибо, – ответил я и открыл вторую дверь со словами: – Разрешите?

– Заходите, Черневский, – ответил генерал Михневич. Помимо него в кабинете находился один из первых помощников генерала Г. Н. Данилова, обер-квартирмейстер Главного управления Генерального штаба генерал-майор Николай Афанасьевич Обручев.

– Подойдите к карте, – приказал мне генерал Михневич.

На его рабочем столе лежала карта Туркестанского гарнизона. Меня несколько удивило то, что меня приглашают к карте того района, которым я никогда не занимался.

– У Вас хороший склад ума, – как будто прочитал мои мысли начальник Генерального штаба, – мне Вас рекомендовал Николай Афанасьевич, – и кивком головы указал на Обручева.

– Николай Афанасьевич! Введите в курс дела капитана, а я послушаю еще раз и, может быть, уточню детали, – сказал Михневич и расположился в кресле рядом с рабочим столом.

– Есть, Ваше сиятельство! – ответил Обручев и начал свой доклад: – В селе Троицком, дислоцированном в 30 верстах к северу от Ташкента, располагаются летние лагеря, где в настоящее время размещается 1-й Туркестанский саперный батальон, – и генерал Обручев указал место на карте. – 1 июля после ужина, вероятно, в состоянии опьянения, группа нижних чинов этого батальона с криками «ура», со стрельбой и под звук оркестра ринулась на рядом находящийся 2-й Туркестанский саперный батальон. Цели и причины действий бунтовщиков мы не знаем. В ходе беспорядков практически сразу погибли штабс-капитан Похвиснев и подпоручик Шадский, пытавшиеся остановить бунтовщиков. Благодаря мужеству и твердости офицеров 1-го и 2-го саперных батальонов, а также нижних чинов, оставшихся верными присяге, – продолжил генерал Обручев, – бунт в этот же день был подавлен. Вчера состоялись похороны офицеров, погибших во время восстания…

– Это лишнее, – сказал начальник Генерального штаба, перекрестившись, – и к делу не относится. Ставьте задачу, Николай Афанасьевич.

– Слушаюсь, Ваше сиятельство, – ответил Обручев и продолжил: – Вам, капитан, предписывается убыть в Ташкент и во взаимодействии с Туркестанским генерал-губернатором, командующим войсками Туркестанского военного округа и войсковым наказным атаманом Семиреченского казачьего войска, генералом от кавалерии Александром Васильевичем Самсоновым, разобраться в причинах произошедшего, выявить корни оного и подготовить предложения по возможности исключения повторения такого случая. Ваше сиятельство! Доклад закончил! – повернувшись от карты в сторону начальника Генерального штаба, произнес Обручев.

– Спасибо, Николай Афанасьевич, – ответил Михневич. – От себя лишь хочу добавить, что дело это – особой важности и секретности, держится на контроле Императора, и от объективности Ваших выводов и оценок зависит многое, в том числе воздействия на войска других военных округов. Вам понятно?

– Так точно, Ваше Превосходительство! – ответил я. – Прошу уточнить срок убытия.

– Завтра соберетесь и 6 июля поезжайте, – ответил мне начальник Генерального штаба. – Более не задерживаю Вас и Вас, Николай Афанасьевич.

Встав во фрунт и развернувшись, мы покинули высокий кабинет.

– Хочу отметить, – сказал мне генерал Обручев, когда мы прибыли к нему в кабинет, – что это дело крайне скользкое. С 1905 года в армии такого не происходило. Вы уж разберитесь, Алексей Валерьевич, и мысли Ваши мне сообщите в первую очередь. И имейте в виду, что местные будут очень Вам мешать, а свои версии происшедшего передавать в столицу очень скоро, в обход Ваших. Не рубите с плеча, выводы там не озвучивайте, как бы дров не наломать… Собирайте сухую статистику и – мне сюда. А мы уж тут обдумаем. То, что рыба с головы гниет – все знают, а вот то, что у нее может начаться pseudomonas (лат.) – плавниковая гниль, никто не задумывается. О готовности к убытию доложите. С Богом! – сказал мне генерал Обручев, перекрестив.

…Этот ответственейший человек, в последующем став генерал-лейтенантом Императорской армии и командиром XX армейского корпуса, после событий октября 1917 года эмигрирует в Югославию, будет заведующим Военной библиотекой и архивом в Белграде, представителем Его Императорского Величества Кирилла Владимировича и заведующим делами Корпуса Императорской Армии и Флота, умрет в Белграде в начале 1929 года. А его брат, Владимир Афанасьевич, известный русский и советский геолог, географ, путешественник и писатель станет академиком Академии наук СССР, Героем Социалистического Труда, лауреатом двух Сталинских премий…

Я вышел из кабинета генерала Обручева немного озадаченным, но готовым к действиям.

* * *Путь в Ташкент мне предстоял непростой и долгий. Изучив карту путей сообщений, я понял, что мне нужно будет проехать, помимо Москвы и Рязани, Пензу, Самару, Оренбург, Актюбинск, Казалинск и Арыс, прежде чем прибыть в Ташкент. А это – более 5000 верст и почти две недели в пути. Перспектива казалась утомительной, но приказ есть приказ, и я, собрав необходимые вещи, отправился в Туркестанскую губернию.

Прибыв утром на Николаевский вокзал, я был приятно удивлен, что для моей компании выделили отдельный четырехосный вагон, построенный на Верхневолжском заводе, с комфортабельными двухместными купе с отделкой полированным красным деревом с достаточно хорошей плавностью хода. Мне в помощники определили вольноопределяющихся: писарем – Алексея Солодова, по хозяйственным вопросам – Романа Максимова. Оба они ехали в соседнем купе, а еще в одном – поездная обслуга. В одном купе я организовал рабочий кабинет, а другие два использовались под хозяйственные и житейские нужды. Так что других пассажиров в нашем вагоне не было. В 12 пополудни мы тронулись в путь.

* * *…Какая же ты огромная и прекрасная, Россия! Сколько в тебе красот и прелестей, сколько тревог и забот, сколько надежды и веры! Проезжая леса и реки, рощи и ручьи центральной твоей части, наблюдая за бескрайними степями Оренбуржья и желтыми песками Азии, диву даешься, сколько же сил нужно приложить, чтобы сохранить и сберечь тебя! Сколько отвадить злых и алчных чужеземцев удалось нашим предкам от тебя, а сколько еще предстоит!

Сколько крови в твоей земле, Россия, крови не только сынов твоих, но и врагов?! Тех, кто пытался овладеть тобой, и тех, кто защищал тебя от нападок во все века! В «Откровении Иоанна Богослова» (13:10) сказано: «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен; кто мечом убивает, тому самому надлежит быть убиту мечом. Здесь терпение и вера святых». Помните об этом, недоброжелатели России! Александр Сергеевич Пушкин в своем стихотворении «Клеветникам России» писал:

«…Иль нам с Европой спорить ново?Иль русский от побед отвык?Иль мало нас? Или от Перми до Тавриды,От финских хладных скал до пламенной Колхиды,От потрясенного КремляДо стен недвижного Китая,Стальной щетиною сверкая,Не встанет русская земля?..Так высылайте ж нам, витии,Своих озлобленных сынов:Есть место им в полях России,Среди нечуждых им гробов…»И это только «в полях России». Но история знает, что русский солдат бил, бьет и будет бить врага до последней капли своей крови не только на родной земле, но и на его, до полного его уничтожения! Об этом писал в своем стихотворении «Переход через Рейн» Константин Николаевич Батюшков:

«…И час судьбы настал! Мы здесь, сыны снегов,Под знаменем Москвы с свободой и с громами!..Стеклись с морей, покрытых льдами,От струй полуденных, от Каспия валов,От волн Улеи и Байкала,От Волги, Дона и Днепра,От града нашего Петра,С вершин Кавказа и Урала!..»И ты платишь нам добром своим, землей, лесами, лугами, реками, морями, воздухом… Спасибо тебе, наша Россия!

* * *Все свое время в пути я посвящал изучению материалов дела, путевым запискам, делавшихся мне как бы дневниками, подготовке и отправке на станциях докладов в управление о ходе моей экспедиции. В 10 часов утра по местному времени 21 июля я вышел из вагона поезда на вокзале Ташкента, где меня встречал полковник Леонид Иванович Давыдов, штаб-офицер для особых поручений при командующем.

– Добро пожаловать на Ташкентскую землю, Алексей Валерьевич, – поприветствовал меня полковник Давыдов. – Как дорога?

– Доброе утро, господин полковник. Все же очень долго, – ответил я ему, понимая, что встречающие такие вопросы задают, в основном, для проформы.

– Это долго, когда сюда едешь, а домой, в Россию-матушку несешься – будь здоров! – с веселым тембром в голосе прозвенел Леонид Иванович.

Странно, подумал я. Происшествие серьезное случилось, из Генерального штаба прибыл офицер, а он лучезарит своею улыбкой. Ладно, дальше посмотрим, что да как.

– Я не буду против, если Вы ко мне по имени-отчеству обращаться будете, Алексей Валерьевич.

Готовясь к поездке в Ташкент я, конечно, изучил руководящий состав управления округа и поэтому ответил:

– Очень признателен Вам, Леонид Иванович, не смею возражать!

– Пустяки, – ответил он. – Предлагаю следующий ход событий: сейчас Вы размещаетесь в гостинице, отдыхаете с дороги, потом мы обедаем, и к 16:00 я Вас представляю господину генерал-губернатору. В зависимости от того, когда мы освободимся – или с вечера, или с утра завтра выдвинемся к месту преступления. Вы не против?

– Как Вам будет угодно, господин полковник!

– Леонид Иванович, – поправил он меня, и мы улыбнулись друг другу.

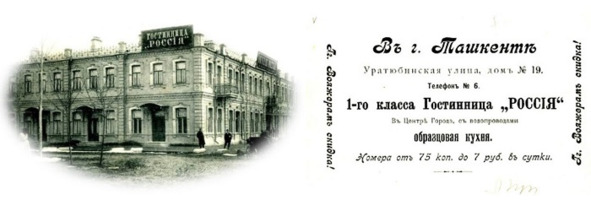

Поселился я в центре города, в гостинице «Россия», на втором этаже, достаточно уютном месте. Окна моего номера выходили на улицу, но их конструкция защищала меня от назойливых торговцев и другого шума. Спутники мои поселились в ней же, но этажом ниже.

Разложив вещи, раздевшись и приняв ванну, я немного перекусил и прилег отдохнуть… Вроде бы только закрыл глаза, а уже будильник, поставленный мной на 15:00, сработал пронзительно громко!

Приведя свою форму в порядок, я к 15:30 спустился в холл, где меня уже ожидал полковник Давыдов.

– Прошу Вас, Алексей Валерьевич. Экипаж готов, – и мы двинулись на встречу с генерал-губернатором.

Гостиница «Россия», Ташкент. Начало ХХ века.

Резиденция генерал-губернатора (он же – командующий Туркестанским военным округом) размещалась на Николаевской улице в штабе округа, у Константиновского сквера. С учетом неспешной езды, на дорогу мы затратили не более получаса, и при этом мне удалось немного ознакомиться с городом. Он предстал перед моим взором достаточно развитым, особо выделяясь народными промыслами и торговлей. Недаром, в скором будущем Ташкент назовут «Звездой Востока».

В приемной, кроме адъютанта, никого не было, и мы с полковником Давыдовым сразу после приглашения зашли в кабинет командующего.

– Здравствуйте, Алексей Валерьевич, – приветствовал меня рукопожатием генерал Самсонов. – Здравствуйте, Леонид Иванович, – аналогичным способом поздоровавшись с Давыдовым, командующий предложил нам присесть за длинный дубовый стол, покрытый синим сукном.

– То, что произошло в Троицком – бесспорно, трагедия. Мы уже сделали кое-=какие выводы и готовы представить все документы, – обращаясь ко мне, сказал генерал Самсонов. – Какие у Вас планы, Алексей Валерьевич?

– Первое дело – ознакомиться с Вашими выводами, – ответил я. – Далее – поездка в Троицкое, изучение обстановки, так сказать, на месте, с построением своих умозаключений. После – прибытие к Вам, обсуждение результатов работы и итоговый доклад своему начальству. Прошу учесть, Ваше превосходительство, что мне поручено делать ежедневные доклады о ходе работы.

– Я понимаю Вас, Алексей Валерьевич, и не смею ни в чем ограничивать. Нам скрывать нечего, что увидите, не так – докладывайте, но и меня, прошу Вас, информируйте, дабы мог понять я, о чем речь, и насколько это отклонение вредит нашему общему делу.

После таких слов во мне что-то перевернулось. Не то, чтобы я отказался от своих планов, но опыта-то у командующего было гораздо более моего! И как я мог после таких слов поступить иначе, чем я поступил в дальнейшем? Поэтому ответил:

– Ваше превосходительство! Мне поручены ежедневные доклады, но я считаю нужным прежде их обсуждать с Вами, потому что лучше Вас обстановки тут никто не знает, и только Вы сможете мне разъяснить те негативные моменты, кои я посчитаю за нарушения.

– Спасибо Вам, Алексей Валерьевич! Весьма признателен. А полковник Давыдов будет с Вами неотлучно. Вам понятно, Леонид Иванович? – спросил командующий моего сопровождающего.

– Так точно, Ваше превосходительство! – отчеканил Давыдов.

– Вот и славно. А сейчас ступайте в канцелярию, Вам там выдадут необходимые документы, я уже распорядился.

После этих слов мы одновременно откланялись, развернулись и вышли в приемную.

В канцелярии меня ждала достаточно объемная папка с надписью: «Дело Троицкого бунта». Убедив полковника Давыдова, что мне нужно одному изучить все документы, я остался наедине с материалами. Честно сказать, уже на пути в Ташкент, а после общения с командующим – еще больше, у меня сложилось мнение, что никакого политического подтекста в этом происшествии не было. Было только безалаберное командование соответствующими командирами, крайне низкая дисциплина, круговая порука и покровительство. На протяжении нескольких месяцев саперы занимались чем угодно, но только не своим непосредственным назначением, хотя бы даже в учебных целях. А у бойцов, как говорил один из наших офицеров-воспитателей в Михайловском Воронежском кадетском корпусе, подполковник Штрамбур Григорий Павлович, «если их ничем не занять, в голове заводятся черви, которые грызут мозг и толкают их на всякие нелепости, глупости и, что самое страшное, – преступления!» Вот это преступление и произошло…

К полуночи я закончил изучать документы, и экипаж доставил меня в гостиницу. Приняв душ, я забылся прекрасным крепким сном без стука колес, раскачиваний, гудков паровоза – без всего того, что меня «преследовало» последние почти полмесяца.

Утром, достаточно бодрым, позавтракав, мы вместе с полковником Давыдовым двинулись в Троицкое. Прибыв туда к обеду, мы слегка перекусили в солдатской столовой, и я приступил к опросу очевидцев.

– Это все водка, будь она не ладна, – вздыхал один из опрашиваемых. – Подпоручик Прижатский принес ее в лагерь, продавал нам ее ночью, пока штабс-капитан Похвиснев и подпоручик Шадский отдыхали. И сам с нами распивал. А когда уже набрались мы достаточно, тут вольноопределяющийся Кайков и заявил: «А что это мы тут в лагерях закрытые сидим? Айда в Троицк, там ресторан есть, может быть, еще чего интересного!» Дежурный по лагерю это услышал и сразу к господину штабс-капитану, будить. Тот толком не разобрал, что случилось, шашку наголо и Кайкова по темечку! Остальные увидели это все и, как будто пелена на глаза, – сбили Похвиснева с ног и забили до смерти. Он сначала сопротивлялся, потом кричал, а далее затих совсем. На его крики прибежал господин подпоручик Шадский, но они и его… А дальше – все офицеры двух батальонов прибежали, в воздух постреляли и угомонили бунтовщиков…

Все остальные рассказы отличались от этого деталями, но общую картину не изменили – «черви» довели до преступления. Вечером того же дня мы вернулись в Ташкент.

– Завтра в канцелярии поработаем, Леонид Иванович, подведем итоги и все обсудим, а затем – к генерал-губернатору. А Александру Васильевичу передайте, что никаких нарушений, помимо ранее выявленных, я не увидел. Вы не против?

– Полностью поддерживаю, Алексей Валерьевич, – ответил мне Давыдов. Во сколько подавать экипаж завтра утром? – спросил он.

– Я думаю, часам к 10 будет самое время, – и мы распрощались до утра.

Подготовив отчет, я направил своего писаря на телеграф и сообщил свои мысли по итогам расследования. В тот же вечер получил ответ от генерала Обручева: «Слава Богу! Очень не хотелось политической подоплеки. Уточните, какие меры были приняты к зачинщикам. Обручев».

Наутро я поинтересовался у полковника Давыдова, что стало с зачинщиками.

– Пока сидят под арестом. Девять человек. С ними Прижатский. Сегодня будет суд.

Я решил подождать и убедиться, что все тут происходящее – не спектакль. Так и вышло. Прижатского и еще троих, наиболее наглых и буйных, повесили, а остальным дали по 12 лет каторги. На процессе, а потом и на казни присутствовали все солдаты и офицеры саперных батальонов…

В день 30 июля 1912 года мою экспедицию на вокзале Ташкента провожали офицеры управления квартирмейстерства округа во главе с полковником Давыдовым.

– Алексей Валерьевич! Позвольте Вам от лица командующего выразить благодарность за обстоятельность и объективность изучения и подготовленных выводов по порученному Вам делу. Александр Васильевич просил Вам оказать максимум признательности и извиниться за то, что не смог с Вами лично попрощаться. Очень надеюсь, что в дальнейшем нам доведется снова пересечься не только по служебным, но и по чисто человеческим делам.

– Спасибо Вам и Александру Васильевичу за теплые слова. Я сделал все по закону и присяге, вы – также. Между нами отношения чисты и честны, и мы не будем прятать глаза в землю при виде друг друга, я надеюсь, – и я быстро метнул свой взгляд в глаза Леонида Ивановича.