Полная версия

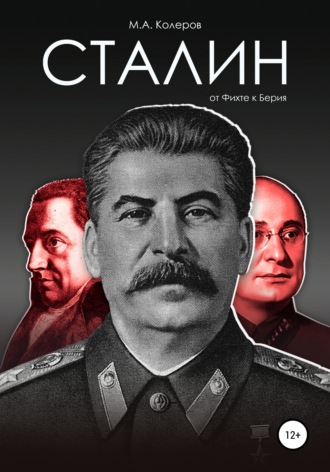

Сталин: от Фихте к Берия

62

Герман Люббе. В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем. С. 123–126.

63

Более того, как свидетельствует современный архитектор, «громадность» – первородное, самодостаточное свидетельство сложности и нового социального «перепрограммирования» и потому, полагаю, противостоящая простой агитации «за» или «против». Архитектор называет эту «громадность» – Bigness, а русский переводчик, вслед за В. Паперным, переводит как «гигантизм»: «Трудно осознать и признать, что размер здания может играть роль идеологической программы сам по себе, независимо от тех или иных намерений архитектора. Из всех архитектурных категорий Гигантизм – единственная, которая, как кажется, не нуждается ни в каких манифестах. (…) только Гигантизм является благодатной почвой для режима сложности, требующего максимальной мобилизации интеллектуального потенциала архитектуры и смежных с ней областей. Сто лет назад настоящая лавина концептуальных прорывов и сопутствующих им технологических инноваций спровоцировала архитектурный Большой взрыв. Лифт, электричество, воздушные кондиционеры, сталь и, наконец, полностью модернизированная инфраструктура освободили людские потоки, сжали расстояния, уменьшили массу, увеличили объём сооружений и резко ускорили процесс строительства» (Рем Колхас. Гигантизм, или Проблема Большого / Пер. с англ. М. Визеля [1994] // Рем Колхас. Мусорное пространство. М., 2015. С. 5–6).-

64

Так даёт в русском тексте слово Gesamtkunstwerk переводчик, историк искусства С. С. Ванеян. Ему в этом явно предшествовал советский биограф Вагнера, назвавший его образ «искусства будущего» тоже без перевода – «Гезамткунст» (А. А. Сидоров. Р. Вагнер. М, 1934. С. 148–149).

65

Ханс Зедльмайр. Утрата середины [1948] / Пер. С. С. Ванеяна. М., 2008. С. 80–82.

66

Ханс Зедльмайр. Утрата середины. С. 32–33, 49. Конкурируя с этим, Б. Гройс тоже пытается встроить В. С. Соловьёва в исследуемый контекст, но терпит явную неудачу, смешивая проповедуемую философом соборность с необоснованно вменяемым ему космизмом (Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Stalin. С. 38, 49).

67

Ханс Зедльмайр. Утрата середины. С. 31, 48.

68

Там же. С. 31–33, 37–38, 56, 69.

69

А. Рыкачев. Капитализм и искусство (Из впечатлений на выставке художественной промышленности в Дрездене) // Мир Божий. СПб., 1906. Октябрь [№ 10]. II о. С. 19, 27. Специальное лексико-семантическое исследование показывает, что в русском языке машина с начала XIX века неизменно означает, конечно, прежде всего промышленную машину, но во второй половине того века и в начале ХХ века – с дополнительными смыслами сложной системы и человека-машины, а собственно в начале ХХ века – и паровоза-поезда (Даниил Скоринкин. Машина // Два века в двадцати словах / Отв. ред. Н. Р. Добрушина, М. А. Даниэль. М., 2016. С. 103–112).А. Рыкачев. Капитализм и искусство (Из впечатлений на выставке художественной промышленности в Дрездене) // Мир Божий. СПб., 1906. Октябрь [№ 10]. II о. С. 19

70

Х. Зедльмайр. Революция современного искусства [1950] // Х. Зедльмайр. Утрата середины. С. 310.

71

См. в русской традиции: Христос в век машин: Вопросы религии и общественной жизни. СПб., 1907.

72

Мих. Лифшиц. Varia / Сост. В. Г. Арсланов. М., 2010. С. 51, 129–130.

73

Во всяком случае, сталинская система просвещения, в отличие от Б. Гройса и Г. Люббе, не побоялась апеллировать к Вагнеру для установления контраста между ним и пришедшим к власти нацизмом: «В феврале 1933 г. весь цивилизованный мир отметил пятидесятилетнюю дату со дня смерти Рихарда Вагнера, великого музыканта, бывшего вместе с тем поэтом, драматургом, мыслителем и борцом». И напоминала о давней революционной связи наследия Вагнера с русскими коммунистами, напоминая, что «во время революции 1905–06 брошюра Вагнера [“Искусство и революция” (1849)] была дважды переведена на русский язык и снова дважды переиздана после Октября» (А. А. Сидоров. Р. Вагнер. М., 1934. С. 3, 143).

74

Ханс Зедльмайр. Утрата середины. С. 80–82.

75

Ал. Михайлов. [Рец.:] П. С. Коган. В преддверии грядущего театра. Изд. «Первина». Москва, 1921, С. 44 // Летопись Дома литераторов. № 4. 20 декабря 1921. С. 9.

76

Ханс Зедльмайр. Утрата середины. С. 71, 74–77, 91–93.

77

П. Луи. Французские мыслители и деятели XIX века: Социальная философия [1905]. М., 2011. С. 155, 156, 163.

78

Александр Шубин. Социализм. «Золотой век» теории. М., 2007. С. 443.

79

Многолетний исследователь личной библиотеки Сталина и его инскриптов на книгах этой библиотеки свидетельствует, что «Сталин штудировал в 20– 30-х годах работы Каутского, которые и сейчас находятся в его библиотеке» (Б. С. Илизаров. Почётный академик Сталин и академик Марр. О языковедческой дискуссии 1950 года и проблемах с нею связанных. М., 2012. С. 156).

80

Экономическое учение Карла Маркса в общедоступном изложении Карла Каутского [1888–1903] / Пер. А. О. Вайнштейна под ред. Э. Э. Эссена. Л.; М., 1925. С. 146 (См. в целом Главу Х: «Машины и крупная промышленность»).

81

Карл Каутский. Что хочет и может дать материалистическое понимание истории [1896] // Исторический материализм. Дискуссии, размышления, философские проблемы / Сост. С. Бронштейн. М., 2011. С. 47.

82

См. отдельное русское издание его хронологии: Вернер Зомбарт. Хронологическая таблица социального движения (1750–1905) / Пер. Ф. Н. Латернера. СПб., 1906. С. 7.

83

«Улица-галерея – это наиболее важная часть. Те, кто видел галерею Лувра в Париже, могут её рассматривать как образец улицы-галереи в строе гармонии» (Ш. Фурье. Новый промышленный и общественный мир или изобретение метода привлекательной и естественной индустрии, организованной по сериям, построенным на страстях / Пер. И. А. Шапиро. М., 1939 (Ш. Фурье. Избранные сочинения / Под ред. А. Дворцова. Т. II). С. 126). См. традиционное изображение внешнего вида фаланстера в социалистическом издании: Август Бебель. Шарль Фурье, его жизнь и учение. С приложением портрета Фурье и вида фаланстера / Пер. Д. Майзеля и В. Сережникова под ред. В. Базарова. СПб., 1906 (Дешёвая библиотека товарищества «Знание»). С. 229

84

Александр Кошелев. Поездка Русского земледельца в Англию и на Всемирную выставку // Московский сборник. [Под редакцией И. С. Аксакова] Том I. М., 1852.

85

Именно в этом, потребительском образе универсального прогресса он был избран очевидным образцом для комплекса Верхних торговых рядов в Москве (1893, ныне – ГУМ, во времена СССР – Государственный универсальный магазин). В очерке истории гостиницы «Метрополь» в Москве (1905) художественный критик решил суммировать архитектурную историю, модерные и городские мифы об этой модерной постройке. Это неизбежно ввело его в контекст «вавилонского мифа» и даже вынудило его следовать традиционному универсальному шаблону «Метрополь» как Gesamtkunstwerk», который он, впрочем, истолковал как «синтез искусств» в модерне: «Это даже не здание, это арт-объект, инсталляция, музей под открытым небом. Такого количества искусства, как на его стенах, нет в Москве нигде» (Николай Малинин. Метрополь: московская легенда [М., 2015]. С. 139–140). По замыслу С. И. Мамонтова, автора идеи «Метрополя» как театра и пространства вокруг него, это единое здание толкуется как «фактически “город в городе”» (С. 45). При этом прообраз «Метрополя», русский автор Н. Малинин – не сам, а исключительно при помощи Вальтера Беньямина! – увидел в «городе пассажей» в фаланстере Фурье и русской его, фаланстера, версии, в «четвёртом сне Веры Павловны» в «Что делать?» Н. Г. Чернышевского (С. 46–47), а вовсе не в «Хрустальном дворце». Впрочем, и В. Беньямин, вероятно, не сам обратил внимание на сон Веры Павловны. В качестве доказательства не «мелкобуржуазной», то есть крестьянской, а пролетарской, индустриальной (а не потребительски магазинной) революционности Чернышевского, на «сон Веры Павловны» первым указал Н. А. Бердяев. Он заключал: «В этом сне картина будущего рисуется на основе крупного общественного производства, в духе Фурье» (Н. А. Бердяев. Субъективизм и индивидуализм в общественной философии. Критический этюд о Н. К. Михайловском [1901]. М., 1999. С. 84, прим. 5). И всё же Н. Малинину принадлежит важная справка: после пожара уже почти построенного здания «Метрополя» (крупная массовая) газета «Русское Слово», похоже, апеллируя к массово принимаемому образу, писала: «наконец, пожар прекратил дальнейшую постройку этой Вавилонской башни двадцатого века» (Н. Малинин. Метрополь: московская легенда. С. 186). Когда здание всё же было достроено в виде отеля мирового класса, аналогия была поддержана поэтом С. М. Соловьёвым (1885–1942): «Как новый Вавилон, воздвигся Метрополь» (С. 201).

86

Перевод Корнея Чуковского.

87

П. Н. Милюков. Интеллигенция и историческая традиция [1910] // Вехи [1909]; Интеллигенция в России [1910]: Сборники статей. М., 1991. С. 378. Ясно, что такой критик политической архаики абсолютной монархии, как Милюков, в своей публицистике не хотел видеть технологических последствий модерна, даже в воспроизведении архетипа Большого стиля, свободного от архаики и творящего новую тотальность новыми инструментами. Однако в культуре того времени, например, даже новый для неё сверхиндустриальный образ небоскрёба как реализованной действительно ввысь, а не вширь, Вавилонской башни, в прежней индустриальности мало отличимый от казармы, находил всё новые, именно технологические по сути, образные глубины. Новый пафос небоскрёба-цивилизации хорошо иллюстрируется универсалией лифта: где непременный для небоскрёба лифт изнутри характеризует одновременно разные стороны его как нового Вавилона: «замкнутость пространства, скорость, направленность движения вверх… связь с потусторонним миром» (Т. А. Тернова. Лифт как универсалия цивилизации в литературе авангарда футуристического вектора развития // Универсалии русской литературы. 6 / Научн. ред. А. А. Фаустов. Воронеж, 2015. С. 226).

88

Н. С. Трубецкой. Письма к П. П. Сувчинскому, 1921–1928 / Сост. и подг. текста К. Б. Ермишиной. М., 2008. С. 51 (письмо от 18 июля 1923). Здесь он излагает центральные тезисы своей будущей статьи: Н. С. Трубецкой. Вавилонская башня и смешение языков // Евразийский временник. Непериодическое издание под редакцией Петра Савицкого, П. П. Сувчинского и кн. Н. С. Трубецкого. [Утверждение евразийцев.] Книга третья. Берлин, 1923.

89

[Р. Н. Редлих, С. А. Левицкий, Н. И. Осипов]. Большевистские мифы и фикции // Очерки большевизмоведения / Институт изучения СССР при Национально-Трудовом Союзе / [Под ред. Р. Н. Редлиха]. [Frankfurt/Main] 1956. С. 31.

90

В советской детской литературе образ Вавилона как символа капитализма – системы эксплуатации, репрессий и потребительского подкупа масс с целью их дебилизации и буквального превращения в бараньи стада – стоял в центре известнейшей политической сказки Н. Н. Носова (1908–1976) «Незнайка на Луне» (1965) – в виде центрального капиталистического города «Давилона» (в этом имени соединено название Вавилон и коннотации давки (русского фразеологизма «вавилонское столпотворение» как обозначения хаотичной большой толпы, а вовсе не творения столпа) и давления – эксплуататорского «выжимания соков» из трудящихся). Коннотации давки и сплетения звучат в народном понимании слова «вавилоны» как «переплетения узоров волнистыми линиями» и как «ям, вырытых по берегу (реки) для хранения пойманной рыбы» (Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1911. С. 72).-

91

Ф. М. Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях (1863).

92

Н. Г. Чернышевский. Что делать? (1863). Глава XVI. Четвёртый сон Веры Павловны. [Главка] 8

93

Ф. М. Достоевский. Записки из подполья (1864). Главы VII, IX, X.

94

Иванов-Разумник. История русской общественной мысли [1906–1918]. В 3-х т. Т. 3. М., 1997. С. 98.

95

А. А. Богданов. Красная звезда. Часть II. Глава II. На заводе.

96

А. Богданов. Праздник бессмертия. Избранные произведения. СПб., 2014. С. 353, 357.

97

Владимир Каганский. Города как горы – горы как города [1996] // В. Л. Каганский. Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство. Сб. ст. М., 2001. С. 97, 100–101, 115. См. также: О. А. Ливинская. Понятие культурного ландшафта в отечественной географии // Псковский регионологический журнал. Вып. 14. Псков, 2012.

98

Впрочем, в своём тексте, посвящённом языковой множественности и переводу, Ж. Деррида, напротив, исходит не из разноязычия, а из архетипа, отмеченного Вольтером в его статье о Вавилоне в «Философском словаре»: «Я не знаю, почему в книге Бытия сказано, что Вавилон (Babel) означает смешение, поскольку на восточных языках “Ва” (Ba-) означает отец, а “Вил” (Bel) означает Бог, Вавилон означает град Божий, град святой» (Жак Деррида. Вокруг Вавилонских башен [1985] / Пер. В. Лапицкого. СПб., 2002).

99

При желании в этом можно увидеть модель-пародию на «Изолированное государство» И. Г. Тюнена (1826), окружённое пахотными землями.

100

В. Ермилов. Быт рабочей казармы. М.; Л., 1930. С. 19.

101

Казимир Малевич. Архитектура как степень наибольшего освобождения человека от веса [1924] // Казимир Малевич. Чёрный квадрат [Статьи об искусстве и манифесты]. СПб., [2014]. С. 167.

102

Исследователь цитирует черновую формулу К. Малевича, близкую к пониманию Gesamtkunstwerk: «архитектура будущего примет формы супрематические, необходимо будет выработывать и весь ансамбль формы, тесно связанный с архитектурой» и далее – «синтез архитектурного здания наступит тогда, когда формы вещей, в нём находящихся, будут связаны единством их формы и цвета» (Ю. А. Грибер. Градостроительная живопись и Казимир Малевич. М., 2014. С. 28).

103

К. Малевич. Архитектура как пощёчина бетоно-железу [1918] // Красный Малевич. Статьи из газеты «Анархия» / Сост. Т. Батыров. М., 2016. С. 39.

104

К. Малевич. Мир мяса и кости ушёл [1918] // Там же. С. 147–148.

105

Достоевский вспоминал в «Дневнике писателя» 1873 года о Белинском начала 1847-го: «Раз я встретил его часа в три пополудни у Знаменской церкви. Он сказал мне, что выходил гулять и идёт домой. – Я сюда часто захожу взглянуть, как идёт постройка (вокзала Николаевской железной дороги, тогда ещё строившейся). Хоть тем сердце отведу, что постою и посмотрю на работу: наконец-то и у нас будет хоть одна железная дорога».

106

Н. В. Устрялов. Проблема прогресса [1931]. М., 1998. С. 3–4.

107

Люсьен Февр. Как жить историей [1941] // Люсьен Февр. Бои за историю / Пер. А. А. Бобовича, М. А. Бобовича, Ю. Н. Стефанова. М., 1991. С. 35.

108

Джон Кейнс. Беглый взгляд на Советскую Россию [1925] // Джон Кейнс. Впечатления о Советской России. Должно ли государство управлять экономикой / Пер. Э. Лаврик. М., 2015. С. 74.

109

Илья Эренбург. Лик войны [Октябрь 1916] // Илья Эренбург. Лик войны. Воспоминания с фронта, 1919, 1922–1924. Газетные статьи, 1915–1917 / Изд. подг. Б. Я. Фрезинский. СПб., 2014. С. 229. С тем же почти восхищением писал из Франции эсэр Б. В. Савинков: «Война стала машинной. Так говорят газеты, так говорят обыватели, так говорят даже те, которые дерутся в траншеях… Немцы 40 лет готовились к этой войне. Они предвидели значение машины. Они создали её, эту губительную машину. Они поклонились ей… И только через два с половиной года войны французы в неодушевлённом, в машинном, в производственном, в наживном сравнялись с ними и даже их превзошли» (Б. Савинков. Во Франции во время войны. Сентябрь 1914 – июнь 1915 [1916]. М., 2008. С. 251–252). Ср.: «Будущая война – это война механизированная. Каждая страна будет превращена в огромную фабрику средств истребления. Мотору в деле механизированного убийства будет принадлежать решающее место» (Задачи Коммунистического Интернационала в борьбе против войны и военной опасности. Тезисы [Восьмого пленума ИККИ, 18–30 мая 1927] // Коммунистический Интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 705).

110

Валерий Подорога. Homo ex machina. Авангард и его машины. Эстетика новой формы // Логос. М., 2010. № 1 (74). С. 22, 27.

111

Горан Милорадович. Роман Замятина «Мы»: между историей и утопией // Русский Сборник: Исследования по истории России. Том IV. М., 2007. С. 171, 179, 186.

112

Е. И. Замятин. «Мы». Запись 1-я и Запись 3-я.

113

М. М. Пришвин. Дневники. 1944–1945 / Подг. текста Я. З. Гришиной. М., 2013. С. 36.

114

Дердь Лукач. Политические тексты / Сост. С. Земляной. М., 2010. С. 153, 163.

115

Н. А. Бердяев. Истоки и смысл русского коммунизма [1938]. М., 1938. С. 59, 63, 64.

116

Следуя за русскими экскурсами Х. Зедльмайра в глубь их русского контекста, мы можем убедиться в их точности и репрезентативности. Например, последователь и интерпретатор Владимира Соловьёва Е. Н. Трубецкой (1863–1920) демонстрирует, как Платон строит свой идеальный город как иерархическое, но на высшем уровне – коммунистическое государство как церковь, «монастырь идеальных граждан», занимающийся воспитанием человека в борьбе не только против его «человеческой, но и всей его земной природы» (Е. Н. Трубецкой. Социальная утопия Платона. Политические аспекты // Е. Н. Трубец- кой. Политические идеалы Платона и Аристотеля. М., 2011. С. 39, 41, 49–50, 56–58). Как отмечает современный исследователь, целое направление в дореволюционной русской философской мысли, выросло из «государства-церкви» Ф. Шеллинга через труды Б. Н. Чичерина, А. С. Хомякова, В. С. Соловьёва и др. в известную идею «свободной теократии» как теоретической модели будущего (И. И. Евлампиев. Политическая философия Б. Н. Чичерина. СПб., 2013. С. 147).

117

Позднее Гройс в своём анализе коммунизма не мог не эволюционировать в сторону признания его принципиально индустриальной природы, но нашёл генезис образа Машины в основе этого стиля не в проективной, рационалистической, капиталистической эпохе человеческой истории в целом, а чуть ли не в самопорождённых феноменах СССР, Сталине и их утопических внушениях. Трудно, живя на Западе внутри его истории, с большей решительностью игнорировать западные «первоначальное накопление капитала», «положение рабочего класса в Англии», пролетарскую казарму и Кафку. И сочинить такое иначе, как в целях пропаганды, заменяющей Замятиным Карла Маркса и девственно чистой от достижений западной науки, разведки и реальной политики: «в годы холодной войны Запад не был непосредственно знаком с советским опытом, его восприятие коммунизма как царства холодной рациональности, в котором люди превращены в машины, в первую очередь, связано с давней литературной традицией утопических социальных проектов и полемических антиутопий. Эта традиция ведёт от Платона к Томасу Мору, Кампанелле, Сен Симону и Фурье и далее к Замятину, Хаксли и Оруэллу» (Борис Гройс. Коммунистический постскриптум [2006]. М., 2014. С. 73.

118

По книге М. Я. Геллера и А. М. Некрича «Утопия у власти» (1982).

119

Франклин Анкерсмит. Эстетическая политика. Политическая философия по ту сторону факта и ценности [2000] / Пер. Д. Кралечкина. М., 2014. С. 302 303. В советской эстетической риторике образ корабля-государства оживил многолетний нарком просвещения (1917–1929), пользовавшийся репутацией литературно-художественного архаиста и чудака, но оттого не ставшего менее функциональным идеократом, Луначарский: А. В. Луначарский. Джонатан Свифт и его «Сказка о бочке» [1930] // А. В. Луначарский. Статьи о литературе / Сост. И. А. Саца. М., 1957. С. 544.

120

Государство… сегодня может… вступать в конфликт со всеми политическими группами, существующими в гражданском обществе. Только эстетическая политическая философия, не страшащаяся эстетического разрыва между государством и гражданином, может в таких обстоятельствах обеспечить государство теоретическим оправданием его твёрдой решимости следовать тому, что оно считает единственно возможным курсом политических действий… Только так можно найти новый источник легитимной политической власти, который позволит демократии выжить, физически и политически, в эпоху непреднамеренных последствий. Словом, главная задача современной политической философии – выработка концепции демократии, наделяющей государство более широкими полномочиями для эффективного решения масштабных проблем, которые могут возникнуть в ближайшем столетии…» (Франклин Анкерсмит. Эстетическая политика. С. 427–428).

121

Франклин Анкерсмит. Эстетическая политика. С. 65–69, 72–73, 76 (подчёркнуто мной). Исследователь сталинизма Дэвид Пристланд (D. Pristland. Stalinism and Politics of Mobilization. 2007) именно тем заслужил себе особое место в современной историографии предмета, что советские 1931–1934 гг. – время мобилизационного перелома (в области промышленности) – изобразил как апогей «техницизма» (Джон Кип, Алтер Литвин. Эпоха Иосифа Сталина в России. Современная историография / Пер. В. И.Матузовой. М., 2009. С. 167; оригинальное название: Stalinism. Russian and Western views at the turn of the millennium).

122

Роберт С. Аллен. От фермы к фабрике: новая интерпретация советской промышленной революции [2003] / Пер. Е. Володиной. М., 2013.

123

Р. Виппер. Общественные учения и исторические теории XVIII и XIX вв. в связи с общественным движением на Западе [1900]. М., 2007. С. 131, 182, 113, 221–222, 229 (Выделеноно мной. – М. К.).

124

Макс Хоркхаймер, Теодор В. Адорно. Диалектика Просвещения. Философские фрагменты [1947] / Пер. с немецкого М. Кузнецова. М., 1997. С. 17, 20, 25, 40.

125

Г. П. Федотов. Мы и они [1940] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 6 / Сост. С. С. Бычков. М., 2013. С. 428.

126

Г. П. Федотов. К молодёжи [1932] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 4 / Сост. С. С. Бычков. М., 2012. С. 200–201.

127

Г. П. Федотов. В плену стихии [1932] // Там же. С. 218.

128

Г. П. Федотов. Движение [РСХД] и современность [1933] // Там же. С. 255.

129

Г. П. Федотов. Проблемы будущей России [1931] // Г. П. Федотов. Собрание сочинений в 12 т. Т. 5 / Сост. С. С. Бычков. М., 2011. С. 142.

130

Е. Н. Перцик. География городов (геоурбанистика). М., 1991. С. 174.

131

Общепринятость идеи расселения по ландшафту, утопически (без учёта себестоимости транспорта и затрат времени на преодоление расстояния) сопровождающего концентрацию производства, хорошо демонстрировал коммунистический проект французских революционных синдикалистов: «вместо того, чтобы скучиваться в громадных и узких ящиках в 6–7 этажей, расселиться по предместьям и построить там коттэджи» (Эмиль Пато, Эмиль Пуже. Как мы совершим революцию [1909] / Пер. Л. В. Гогелия [1921]. М., 2011. С. 128). В этой же утопии трогательно (просвещенческое) единство Энгельса, идеолога-практика коммунизма Мещерякова и критика тоталитаризма и коммунизма Х. Арендт: «Современное градостроительство направлено на озеленение и урбанизацию целых областей, в ходе чего различие между городом и сельской местностью всё больше стирается. Эта тенденция вполне может привести к исчезновению городов даже в нынешнем виде» (Х. Арендт. Понятие истории: древнее и современное [1964] // Ханна Арендт. Между прошлым и будущим. Восемь упражнений в политической мысли / Пер. Д. Аронсона. М., 2014. С. 92, прим.). См. также обширное современное исследование темы, которое фактически свелось к детальной штудии о бытовании идеи города-сада (Э. Говард, конец XVIII в.) в западных и русских дореволюционных инспирациях и её применении в концепциях и практике СССР – почему-то искусственно очищенных от присутствия идей Энгельса, которые даже излагаются авторам не как широко известные идеи Энгельса, а как особое внушение Говарда: М. Г. Меерович. Градостроительная политика в СССР (1917–1929). От города-сада к ведомственному рабочему посёлку. М., 2017. С. 107–108.