Полная версия

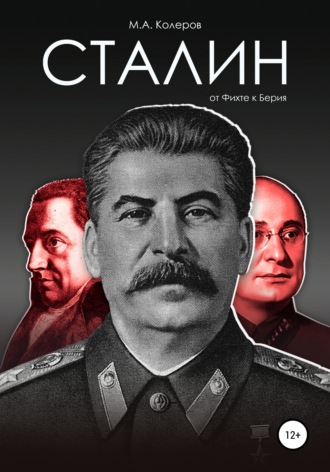

Сталин: от Фихте к Берия

«Соглашение с капиталистическим миром в стране, не признанной абсолютным большинством государств, только что пережившей массовый истребительный голод, кровавую Гражданскую войну и отражение иностранной интервенции, переживающей экономическую блокаду, идущей на территориальные, экономические уступки ради подписания договоров с государствами-лимитрофами, чтобы получить через них выход во внешний мир и уже одним этим преодолевая формальную изоляцию, – звучало, конечно, не иначе как требование ещё большей, уже неуправляемой капитуляции, делающая бессмысленными и революционный переворот, и войну, и революционное переустройство, и собственную революционную власть. Нужно было действительно считать себя вождём мировой революции, чтобы выступить против абсолютного большинства правящих в отвоёванной стране революционеров с теоретизированием столь кабинетного толка, как это сделал Троцкий. Один из прежних вождей партии социалистов-революционеров и министр Временного правительства В. М. Чернов в 1928 году писал в эмиграции о расколе большевиков неожиданно с большим сочувствием оппозиционным “мировым революционерам”, чем правящим сталинским “суверенизаторам”, намекая на их близость к нравам “[полицейского] участка”: “Троцкий, Зиновьев, Каменев, Радек издеваются над идеей “социализма в одной стране” и насмешливо спрашивают насчёт “социализма в одном уезде” или даже “в одном участке”…»364.

Но что на деле могла предложить разорённая войной и революцией страна капиталистическому миру, мировому разделению труда, если бы оно не пало жертвой протекционизма? Только зерно, лес и иное сырье. Хороша ли была для неё мировая конъюнктура? Нет. Было ли это актом колониального сосуществования России империализмом? Да, это было актом колониальной капитуляции. Социализм ли в России поддержал в лице Троцкого эмигрант Чернов или шанс собственного возвращения к власти?

Решительный противник Брестского мира Ленина – Троцкого в 1918 году, сторонник революционной войны против Германии и тем не менее – любимец Ленина в среде высшего руководства большевиков Н. И. Бухарин (1888–1938) вспоминал о недавнем прошлом осенью 1926 года, когда к уже произнесённой формуле «социализма в одной стране» идеологи ВКП (б) мучительно подыскивали доктринальные и политико-экономические основания. Бухарин, фиксируя особую, жизненно важную зависимость революционной России от уже утраченных к 1926 году перспектив революционной Германии365, намечал и формулу защиты отечества как такового (в отличие от защиты социалистического отечества по лозунгу Троцкого – Ленина 1918 года), противостояния революционного национального государства всемирному империализму. Он говорил, имея в виду Германию, в образце которой легко угадывалась негативная перспектива России:

«Ленин ещё в начале империалистической войны считал возможной такую перспективу, когда в случае победы какой-нибудь из коалиций в Европе станет возможной национальная война против победоносной империалистской коалиции: если какое-нибудь из крупных, ранее жизнеспособных империалистских государств будет наголову разбито. Когда Германия была разбита, была порабощена, когда она перешла на положение полуколонии, когда она в этом своём качестве оказывала известное сопротивление победоносному антантовскому империализму, тогда… постановка вопроса в Германской коммунистической партии была такова, что не исключалась возможность защиты германского отечества против победоносного антантовского империализма…»366.

Седьмой расширенный пленум Исполнительного комитета Коминтерна (ИККИ) в ноябре – декабре того же 1926 года в своём постановлении по «русскому» вопросу, отвечая на обвинения троцкистов в «национальной ограниченности» тех, кто согласился строить «социализм в одной стране», ясно и требовательно сократил значение фактора мировой революции до служебного по отношению к судьбе СССР: формально идя на компромисс с Троцким, Сталин потребовал от мировой революции, так сказать, аванса, доказывающего её платёжеспособность. А роль СССР перенёс с периферии сцены мировой революции в её центр:

«недооценка внутренних сил развития в СССР… выражается в отрицании возможности построения социализма в СССР… пленум ИККИ полагает, что Советская Страна объективно является главным организующим центром международной революции… пленум считает клеветой на ВКП (б) обвинения в национальной ограниченности. Ориентируясь во всей своей работе на международную революцию, считая, что окончательная победа социализма возможна лишь как победа мировой революции, что только эта революция может гарантировать СССР от войны и интервенции и поможет ещё более ускорить темп хозяйственного развития СССР… СССР имеет внутри страны “всё необходимое и достаточное” для построения полного социалистического общества»367

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.

Примечания

1

Р. Арон. «Демократия и тоталитаризм» (1965, перевод Г. И. Семенова).

2

А. А. Богданов. Новый мир. Вопросы социализма [1924]. М., 2014. С. 98.

3

Перевод с английского Э. Лаврик.

4

В. М. Живов. История языка русской письменности: В 2-х т. Том II. М., 2017. С. 1132–1133, 1143–1145.

5

Там же. С. 1151. Интересно, что В. М. Живов активно использует концепцию «символического капитала» П. Бурдье, редуцируя её до институционального фактора строительства языка, и затем терминологически дополняет своим нововведением – «лингвистическим капиталом».

6

Джудит Паллот. Конструирование рационального ландшафта в позднеимператорской России // Русский Сборник: Исследования по истории России XIX–XX вв. Т. I. М., 2004. С. 59, 76. В этом выводе она опирается на труды: R. Stites. Revolutionary Dreams. Utopian Vision and Experimental Life in Russian Revolution. Oxford, 1989; D. J. Macey. The Wager on History: The Stolypin Agrarian Reforms as Process // J. Pallot (ed.). Transforming Peasants Society, State and the Peasantry, 1861–1930. Basingstoke, 1998.

7

Мишель Фуко. Археология знания [1969] / Пер. М. Б. Раковой, А. Ю. Серебрянниковой. СПб., 2012. С. 38, 39.

8

Создателем экономической географии в России считается В. Э. Ден (1867–1933): важно, что его методы основывались на презумпции единства отраслей хозяйства, географических, физических и культурных условий: М. М. Голубчик. В. Э. Ден и исследование проблем географии мирового хозяйства // Научный симпозиум «В. Э. Ден и современная Россия». Тезисы докладов 25–26 мая 1993. СПб., 1993. С. 25–26. Ден признаётся также учителем «отца советского червонца», воспитанника Санкт-Петербургского политехнического института Л. Н. Юровского (1884–1938): В. А. Исаев. В. Э. Ден и вопросы рационального использования природных ресурсов // Там же. С. 15.

9

Н. Н. Баранский. Что понимать под выражением «географическое мышление» [1938] // Н. Н. Баранский. Экономическая география. Экономическая картография. М., 1960. С. 143. Эти интуиции проявились (но не получили формального выражения) в важных проговорках периода напряжённого сталинского идеократического творчества – подготовки «Краткого курса истории ВКП (б)»: 25 апреля 1938 Сталин провёл решение Политбюро ЦК ВКП (б), в котором было записано: «Признать необходимым издание «Кратких курсов» и «учебников» по высшей географии, всеобщей истории, истории СССР, истории ВКП (б)…». Именно на основе учебника географии Баранского и при его руководящем участии было решено готовить идеологически главный учебник по географии («Краткий курс истории ВКП (б)». Текст и его история. В 2-х частях. Часть 1. История текста «Краткого курса истории ВКП (б)». 1931–1956 / Сост. М. В. Зеленов, Д. Бранденбергер. М., 2014. С. 12, 341, 243).

10

Г. М. Лаппо. География городов с основами градостроительства. М., 1969. С. 45.

11

Здесь я следую пониманию «символической власти» как «власти учреждать данность через высказывание, власти… утверждать или изменять видение мира и, тем самым… сам мир» (Пьер Бурдье. О символической власти [1977] // Пьер Бурдье. Социология социального пространства / Пер. под ред. Н. А. Шматко. СПб., 2013. С. 95).

12

Ханс Зедльмайр. Утрата середины [1948] / Пер. С. С. Ванеяна. М., 2008. С. 34.

13

Фернан Бродель. Что такое Франция? Кн. 2. Люди и вещи. М., 1997. С

14

Allen C. Lynch. How Russia is not Ruled: Reflections on Russian Political Development. Cambridge, 2005. P. 41–42, 46. Русский историк-аграрник выделяет с высоты своих данных сходные факторы исторического развития России: дефицит времени и вековое отсутствие корреляции между качеством земледелия и его урожайностью, то есть связи труда и производительности, централизованная эксплуатация населения для изъятия и концентрации стабильно невысокого прибавочного продукта, в значительной мере расходуемого на стабилизацию внешней угрозы – в виде ордынской дани или военных расходов, в первую очередь для защиты от угроз с Юга и Востока (ордынские государства) и с Запада (Литва и Польша) (А. А. Горский. К концепции исторического развития России Л. В. Милова // Особенности российского исторического процесса: Сборник статей памяти академика Л. В. Милова. К 80-летию со дня рождения / Отв. ред. А. А. Горский. М., 2009. С. 57, 58, 59).

15

Элханан Хелпман. Загадка экономического роста [2004] / Пер. А. Калинина. М., 2012. С. 195.

16

Мишель Фуко. Надзирать и наказывать. Рождение тюрьмы [1975] / Пер. с французского В. Наумова под ред. И. Борисовой. М., 2015. С. 18–19

17

Герман Люббе. В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем [1991] / Пер. с немецкого А. Григорьева, В. Куренного. М., 2016. С. 138–139.

18

Арч Гетти. Практика сталинизма: Большевики, бояре и неумирающая тради- ция [2013] / Пер. Л. Ю. Пантиной. М., 2016. С. 13–14, 29–31

19

Арч Гетти. Практика сталинизма: Большевики, бояре и неумирающая тради- ция [2013] / Пер. Л. Ю. Пантиной. М., 2016. С. 13–14, 29–31

20

Там же. С. 51, 53, 56.

21

Владимир Наджафов. Пакт, изменивший ход истории. М., 2015. С. 163, 166–167.

22

Карл Поланьи. Великая трансформация. Политические и экономические истоки нашего времени [1943] / Пер. с англ. под ред. С. Е. Фёдорова. СПб., 2014. С. 35

23

Алейда Ассман. Длинная тень прошлого: Мемориальная культура и историческая политика [2006] / Пер. с немецкого Б. Хлебникова. М., 2014. С. 34. Применение к немецкой практике, развитие и банализацию своих штудий этот же автор представил в своей новой книге: Алейда Ассман. Новое недовольство мемориальной культурой [2013] / Пер. с немецкого Б. Хлебникова. М., 2016. О новых западных попытках (тщетно) приручить в интересах исторической науки разрушительные политические инструменты «практического прошлого» см.: Андрей Олейников. Стоит ли «практиковать» прошлое? White H. The Practical Past [2014]… Paul H. Key Issues in Historical Theory [2015]… // Новое литературное обозрение. № 143. М., 2017.

24

Марк Блок. Апология истории или ремесло историка [1942] / Пер. Е. М. Лысенко. М., 1986. С. 31, 90.

25

Святослав Каспэ. Политическая теология и nation-building: общие положения, российский случай. М., 2012. С. 97, 59.

26

Такие формулы П. Б. Струве некогда удачно назвал – теория-афоризм: П. Б. Струве. С. П. Шевырев и западные внушения и источники теории-афоризма о «гнилом» и «гниющем» Западе // Записки Русского научного института в Белграде. Белград, 1941. Вып. 17.

27

См. более детальное перечисление в: Алейда Ассман. Длинная тень прошлого. С. 27–28, 252–254.

28

Мольер. Мещанин во дворянстве. Действие 2. Явление 6.

29

Глеб Мусихин. Очерки теории идеологий. М., 2013. С. 199, 201.

30

Алейда Ассман. Длинная тень прошлого. С. 28.

31

Там же. С. 202.

32

Там же. С. 120, 293–294.

33

Е. В. Бурмистрова. «Ложные воспоминания»: проблема гетерогенности субъекта в фальсифицированных автобиографиях // Гетерогенность и гибридность как предмет изучения в германистике / Русская германистика: Ежегодник Российского союза германистов. Т. 10 / Отв. ред. Н. А. Бакши, Н. С. Бабенко. М., 2013. С. 156, 158.

34

Эля Колесникова. Введение в теорию риторики. М., 2014. С. 85–96.

35

Леонид Ионин. Политкорректность: дивный новый мир. М., 2012. С. 35.

36

С. И. Вавилов. Дневники. 1909–1951. Кн. 2 / Отв. ред. В. М. Орел. М., 2012. С. 162. Удивительно, но в том же 1941 году в своём тексте «Как жить историей» историк-классик Люсьен Февр говорил нечто подобное: «Исторические факты, пусть даже самые незначительные, зависят от историка, вызывающего их к бытию. Мы знаем, что факты, те самые факты, перед которыми нас то и дело призывают преклоняться, являются само по себе чистыми абстракциями…» (Люсьен Февр. Бои за историю / Перевод А. А. Бобовича, М. А. Бобовича и Ю. Н. Стефанова. М., 1991. С. 28). Современный математик, доказавший теорему Пуанкаре, Григорий Перельман, в свою очередь, подвергает сомнению «реализм» и собственно математики, приравнивая её исследовательскую роль к функции изобретения: «Особенности современной математики заключаются в том, что она изучает искусственно изобретённые объекты. Нет в природе многомерных пространств, нет групп, полей и колец, свойства которых усиленно изучают математики. И если в технике постоянно создаются новые аппараты, всевозможные устройства, то и в математике создаются их аналоги – логические приёмы для аналитиков в любой области науки» (www.kp.ru/ daily/25677.3/836229: 28 апреля 2011).

37

Жак Ле Гофф. История и память [1986] / Пер. К. З. Акопяна. М., 2013. С. 147–148.

38

Герберт Маркузе. Одномерный человек [1964] / Пер. А. А. Юдина. М., 2009. С. 40–41.

39

Герберт Маркузе. Одномерный человек [1964] / Пер. А. А. Юдина. М., 2009. С. 40–41.

40

Владимир Малахов. Методологический национализм – миграция – постнационализм // Пути России: Новые языки социального описания / Под общ. ред. М. Г. Пугачёвой и В. П. Жаркова. М., 2014. С. 32–33, 42.

41

Елена Петровская. Безымянные сообщества. М., 2012. С. 228–230.

42

Франклин Рудольф Анкерсмит. История и тропология: взлёт и падение метафоры [1994] / Пер. М. Кукарцевой, Е. Коломоец, В. Кашаева. М., 2003. С. 5–6.

43

Там же. С. 118, 121–123, 129.

44

Б. М. Эйхенбаум. Литературный быт [1927] // Борис Эйхенбаум. Мой временник. Маршрут в бессмертие. М., 2001. С. 49

45

Дейдра Макклоски. Риторика этой экономической науки [1994] // Философия экономики. Антология / Под ред. Д. Хаусмана. М., 2012. С. 405.

46

Роберт Сагден. Правдоподобные миры: статус теоретических моделей в экономической науке [2000] // Философия экономики. Антология. С. 477, 496, 517.

47

Томас Кун. Структура научных революций [1962, 1969] / Пер. И. З. Налётова. М., 2009. С. 235, 306–307.

48

Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Stalin [1987]. М., 2013.

49

Именно таков авторский перевод понятия на итальянский, французский и английский языки: l’opera d’arte totale, oeuvre d’art totale, the total art of stalinism.

50

«Стиль Сталин» – такова была версия названия книги-теории при первом русском издании в России в 1993 году, в котором считывался образец: Jugendstil – Stalinstil.

Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Stalin. С. 107, 19, 104. Конкурирующая с этим описанием сталинского художественного проекта исторически одновременная концепция В. З. Паперного риторически разделяет историю раннего со- ветского искусства на две части-доктрины: революционную «горизонтальную» Культуру-1 (1917–1932) и сталинскую «вертикальную» Культуру-2 (1932–1954). Но и эта, полная условных противопоставлений, концепция обоснованно (но публицистически утрируя) выявляет в сталинском проекте претензию на Большой стиль как проект Вавилонской башни: «Настойчивые усилия культуры 2, направленные на стандартизацию и типизацию проектирования, выдают её мечту однажды спроектировать самое совершенное архитектурное сооружение всех времён и народов и на этом архитектурное творчество вообще закончить, чтобы дальше только бесконечно воспроизводить этот образец» (Владимир Паперный. Культура Два [1985]. М., 2016. С. 152).

51

Точно с такой же произвольной лёгкостью написала о мифической истории ГУЛАГа вплоть 1986 (!) года известная американская публицистка Анна Аппельбаум: Энн Эпплбаум. ГУЛАГ. Паутина Большого террора [2003]. М., 2006.

52

Одновременно с историческим рождением крупных фабрик и их архитектурных форм Р. Вагнер выступил с манифестом Gesamtkunstwerk – то есть будущего коммунистического перерождения человека в общенародном тотальном искусстве, «когда эгоистически обособившиеся чисто человеческие искусства сольются в единое произведение искусства будущего, когда утилитарный человек превратится в артистического человека будущего», чтобы достичь коммунистических «высших общих целей» – «всё, что отклоняется от них, неизбежно обречено исчезнуть (…) Этих целей не достичь отдельному виду искусств, они достижимы лишь для всех вместе, и поэтому всеобщее произведение искусства (Gesamtkunstwerk) является таким единственно истинным, свободным, то есть доступным для всех… в котором должны слиться все искус- ства» (Р. Вагнер. Произведение искусства будущего [1849] / Пер. С. П. Гиждеу. М., 2012. С. 80, 84, 106–107). Вагнерианская генетика «всеобщего искусства» была ясна и некоммунистическим современникам советского коммунизма в России, поначалу искавшим в его практике пример реализации европейской революционной классики как «мечты человечества» и строго следуя тому, что вагнеровскому убеждению, что «художник будущего – народ» (С. 117. См., например: П. П. Гайдебуров. Всенародный театр // Искусство и народ / Сб. под ред. Конст. Эрберга. Пб., 1922). Вероятно, именно из замены «народа» в формуле «художника будущего» и растёт у Б. Гройса образ Сталина как коммунистического сверххудожника и демиурга.

53

Критик-толкователь теории Б. Гройса видит эту связь и вводит её в широкий контекст произвольно толкуемой концепции «биополитики» М. Фуко, навязывая ей переход от 1917 до начала 1930-х: «В отличие от Гройса и других исследователей, которые некритически используют представления о власти как заданной форме суверенного субъекта (Сталин), я предлагаю обратиться к современной аналитике власти, широко представленной в работах Мишеля Фуко и его современных последователей… особой рациональности, которая связывает практики искусства в ранний советский период с практиками «биополитической» интервенции, призванной изменить саму жизнь («быт») советских людей (…) Не суверенная власть становится единственным и высшим субъектом-художником, а, скорее, авангардная субъективность становится миметическим образцом для современных процессов и форм жизни (трудовых, коммуникационных, поведенческих). В неустанном умножении децентрализации и состоял жест сопротивления и борьбы художественного авангарда со стратегиями рационализации, которые навязывались ему биовластью (…) Искусство – в тот весьма краткий период между революцией и приходом сталинской системы – обратилось к практикам «жизнестроительства», то есть радикальной коммунистической биополитике как учреждению множества новых постреволюционных форм жизни, а не централизованной суверенности» (Алексей Пензин. Биополитика советского авангарда // Художественный журнал. М., 2012. № 2–3 (86–87). С. 77). Чтобы ощутить всю негодность таких толкований, несмотря на маскировочные ссылки на «биовласть» М. Фуко, надо просто повторить их сжато: децентрализованная авангардная субъективность, видите ли, – образец для сверхцентрализованной политики и обыденности коммунистической диктатуры в СССР!

54

Игорь Чубаров. Коллективная чувственность. Теории и практики левого авангарда. М., 2014. С. 30, 31, 149, 151.

55

Анатолий Рыков. Между консервативной революцией и большевизмом. Тотальная эстетическая мобилизация Николая Пунина // Новое литературное обозрение. № 140. М., 2016. С. 242, 248. А. Рыков здесь комично видит себя первооткрывателем, ибо уверен, что хрестоматийно и очень давно известная, изученная, описанная тема «соединения модернистских и тоталитарных дискурсивных практик» – «труднейшая для интерпретации», а в России, где даже актуальному политическому искусству уже, как минимум, лет 40 (если отсчитывать его от соц-арта), «в настоящее время искусство и культура в основном воспринимаются как абсолютные антитезы политики и политической философии» (С. 240–241). Комичность этого признания в полной мере демонстрирует на деле очевидный для большинства исследователей – произведённый эпохой модерна и, в частности, эпохой сталинизма финальный синтез искусства и политики, даже если представить себе, что когда-либо в истории человечества язык искусства был действительно глубоко отделён от политики.

56

Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Stalin. С. 7 (Предисловие к американскому изданию [1992]). Часть корней этой враждебности Гройс избирательно возводит именно к русскому православию: «Некоторые из корней этой антипатии к природе можно найти уже в Русской православной церкви» (С. 8. Предисловие), а социалистический реализм в СССР, по его просвещённому мнению, ведёт свою преемственность «от западных и русских средневековых христианских прототипов» (С. 93). Впрочем, Гройс непоследователен и рядом говорит, что «революционная идеология была импортирована в Россию с Запада, она не имела собственно русских корней. Русская же традиция ассоциировалась с отсталостью и унижением по отношению к более развитым странам и поэтому вызывала у большинства интеллигенции, да, как выяснилось в ходе революции, и у народа отвращение, а не сожаление» (С. 21). Придуманное автором «отвращение» народа к коммунистической революции, надо полагать, сказалось в том, что этот народ в 1917–1918 гг. массово поддержал и реализовал революционный коммунистический «чёрный передел», уравнительное перераспределение земельной собственности, а в гражданской войне стал на сторону большевиков, несмотря на весь их антикрестьянский «военный коммунизм».

57

Там же. С. 8–11 (Предисловие к американскому изданию).

58

Там же. С. 12, 14 (Предисловие к американскому изданию).

59

Важно отметить, что минимальный консенсус в современной, политически раздробленной на партийные куски, русской гуманитаристике о Сталине состоит именно в признании основой его социально-политической философии принципиального и последовательного сверхиндустриализма. См., например: «Сталинизм представляет собой полное и безоговорочное уподобление политической жизнедеятельности производству, которое к тому же мыслится под знаком неуклонного укрупнения и обобществления» (Андрей Ашкеров. Нулевая сумма: Советское и постсоветское общество глазами антрополога. М., 2011. С. 202).

60

Борис Гройс. Gesamtkunstwerk Stalin. С. 50

61

Герман Люббе. В ногу со временем. Сокращённое пребывание в настоящем [1991] / Пер. с немецкого А. Григорьева, В. Куренного. М., 2016. С. 119, 120.