Полная версия

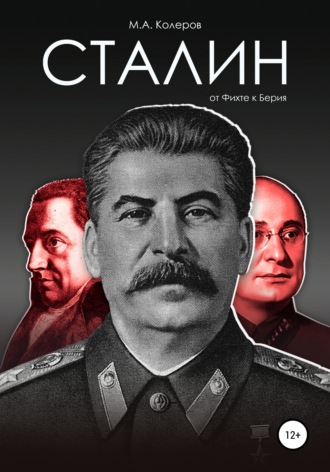

Сталин: от Фихте к Берия

Модест Колеров

Сталин: от Фихте к Берия

Моему старшему сыну Филиппу

с благодарностью и надеждой

Предисловие

Легко повторить за практиком либерализма и теоретиком индустриализма, обычно глубоким Реймоном Ароном (1905–1983), что «современное индустриальное общество наделило советский режим средствами, которыми не располагала в прошлом ни одна деспотия»1. Но в этой инструментальности виден слишком простой цивилизационный расизм, который отводит сталинскому СССР место и роль принципиально другого. Легко сказать: Сталин – инобытие современного Запада, его Нового времени, Модерна, Просвещения и индустриализма.

Но это – не инобытие. Сталин – родная и естественная часть западного Модерна, его продолжение. Нет ни одного инструмента сталинской власти, который не был выработан ещё до Сталина колониальным, империалистическим, технократическим и социалистическим Западом. Маркс дал революционерам метод, глубоко интегрированный в Модерн. Ленин превратил этот метод в язык немедленной революции. Правящий Сталин вернул этот язык в ландшафт большой истории России.

Настоящая книга очерков выросла из моего предисловия к книге об истории сталинского принудительного труда военнопленных, окончание которой впереди. На этом предисловии я хотел остановиться и обратиться к вопросам экономической истории сталинизма. Но не удалось. Я поставил перед собой ряд вопросов, ответы на которые зажили отдельной от истории военнопленных жизнью и пока далеки от окончания. Первые простые вопросы были связаны с институтами и географией принудительного труда: когда он появился в Советской России / СССР? чем он отличался от иных систем принудительного труда? почему местом его наиболее интенсивного применения стала Сибирь? была ли, когда и почему была особо высокой смертность военнопленных? уникально ли тяжёлыми были их «жилищные» условия? действительно ли был «бесплатным» труд заключённых и военнопленных? был ли он эффективным и почему? чем был принудительный труд в сталинской экономике, управление которой полезно увидеть в категориях административного рынка, где одним из главных ресурсов была рабочая сила? За ними последовали вопросы более общие: какова история стратегического тыла СССР в Сибири? какова историческая практика массовых репрессий? каковы традиции индустриального принудительного труда вообще? каковы истоки и традиции биополитики Нового времени? каков контекст и практический смысл экономической мобилизации СССР периода сталинизма? как присутствует европейский Модерн в практике русского и советского коммунизма? чему научились у него большевики? Ответы на первую часть вопросов я надеюсь дать в будущем – та книга будет основана на контекстуализации архивных материалов «Особой папки» Л. П. Берия в НКВД / МВД СССР из родного для меня Государствен- ного Архива Российской Федерации. Ответы на вторую часть вопросов я пытаюсь дать в этой книге. Для них архивы избыточны.

Картину исторического ландшафта я пытался описывать изнутри его времени. Это, в частности, продиктовало мне многолетний сыск аутентичных изданий 1900–1940-х годов, которые точнее всего выражают осознанное строительство умственной сцены и были отфильтрованы поколениями исторической цензуры. Для своего времени эти издания (в том числе – с положениями Ленина, бывшими в употреблении в несколько ином виде, нежели это отшлифовано позже) – свершившийся факт и фактор. Поэтому они в принципе не следуют указаниям будущих партийных «Кратких курсов» и ближе всего стоят к породившему их ландшафту.

Ещё важнее прямая связь военно-исторических и пропагандистских изданий, например Наркомата обороны СССР, официальной картографии и самой быстрой перемены событий. Она отражается даже в дне сдачи и подписания книг в печать: иной раз политическое высказывание долго ждёт своего часа, чтобы выстрелить. Поражает вряд ли детально прописанный консенсус и коллективная солидарность пропагандистов: если бы не они, уследить за тонкими нюансами их навигации не могла бы даже гениальная универсальная цензура. Потому и кажется, что уверенный в себе сталинский политический язык – при всех колебаниях «линии партии» – десятилетиями живёт по своей независимой логике, а не внутри исторического ландшафта, где решения во многом предопределены. Но он живёт только внутри ему понятного и для него возможного.

Почти тридцатилетняя моя научная работа неожиданно соединила мои занятия историей русской общественной мысли 1890–1920-х годов, бюрократической историей принудительного труда и практикой постсоветских этнократий и национализмов. В их проекции обнаружилась неотделимая связь традиционного, доктринального и возможного, острый скелет которой проступает через любую политическую риторику. О ландшафте и языке исторической борьбы сталинского коммунизма – мои очерки.

* * *Приступая к тексту, окончание и публикация которого так затянулись, я боюсь обойти благодарностями тех, кому за эти годы я стал лично и научно обязан. Благодарю всех – «их имена, ты, Господи, веси». Но более всего благодарю того, кто учил меня изучать сталинизм, и ту, кто помогает мне делом и критическим словом: Владимир Александрович Козлов, Ольга Валериановна Эдельман, низкий поклон вам.

Посвящаю эту книгу памяти тех моих предков, кто в своей судьбе соединил историю старой России, сталинского СССР и современной России. Памяти моего прадеда, русского крестьянина и псалмопевца Ивана Павловича Слесарева (1876–1934), раскулаченного, умученного на строительстве Беломорканала и умершего в тюрьме в Белых Столбах. Памяти его младшей дочери, моей бабушки, русской крестьянки Анны Ивановны Утёнковой (Слесаревой, 1911–1993), пережившей раскулачивание, гитлеровскую оккупацию, военный тыл и голод, образцово верной Русской Православной Церкви, кавалера ордена Отечественной войны. Памяти её мужа, моего деда Фёдора Васильевича Утёнкова (1908–1970), солдата 50 стрелкового полка Красной Армии, 29 октября 1941 года попавшего в гитлеровский плен – и бежавшего из плена, чтобы воевать до Победы. Памяти моей самоотверженной матери, Галины Фёдоровны Колеровой (Утёнковой, 1932–2010), пережившей войну, оккупацию, голод и сорок пять лет непрерывного труда на угольной шахте.

5 мая 2017 года

Ландшафт истории и политического языка

Введение

В целом до сих пор господствует прежний, от прошлого унаследованный и воспринятый тип организационного мышления. И с особенной силой держится он как раз у идеологов класса, ещё в большей степени воспитанников старой культуры, чем те широкие массы, делу которых они служат.

А. А. Богданов2

В области экономической и политической философии не так уж много людей, поддающихся влиянию новых теорий после того, как они достигли 25- или 30-летнего возраста, и потому идеи, которые государственные служащие, политические деятели и даже агитаторы используют в текущих событиях, по большей части не являются новейшими. Но рано или поздно именно идеи, а не корыстные интересы становятся опасными и для добра, и для зла.

Джон М. Кейнс3

Научная совесть автора обязывает его признаться в ограничениях своего метода и в бремени своего идейного выбора, бросающего тень на метод. Вот это признание.

Настоящая книга очерков исследует унаследованный и созданный мир, который открывался в сознании создателей сталинского коммунизма. Особенно – тот мир, который руководил ими – независимо от внешней истории – внутри, часто в подкладке партийной и доктринальной риторики и лексики марксизма-коммунизма, заставляя на практике подвергать их радикальной ревизии и подмене, меняя смысл и даже сам язык своей идеократической власти. Этот метаязык, язык описания общества, сложившийся в России к началу ХХ века, методом проб и ошибок выстроил целостный ландшафт политического языка. Как метаязык, «внутренний язык» описывал, то есть формировал, непосредственно картину мира, доктрины и образы в сознании русских революционеров, пришедших к высшей власти в 1910–1930-е годы. Он был свободен от принуждения к конкретной публичной лексике и риторике. «Наедине с собой» она была свободна от агитации и пропаганды. В этом ландшафте унаследованного ими языка главными были терминология экономической науки, философски обоснованные категории социальной практики, историко-политические аналогии, шаблоны, мифы, образцы, абсолютное большинство которых имело западное происхождение. Центральным моментом в истории этого наследства в России была середина XIX века.

Классик русской славистики В. М. Живов (1945–2013), вслед за общими наблюдениями В. В. Виноградова о том, что в той середине века на первый план вышел газетно-публицистический и научно-популярный язык, определённо указывает, что жертвой этого приоритета стала художественная литературность языка, а рост грамотности и читающей публики создаёт именно книжный рынок и центральное место в чтении – для толстых журналов. Развивая наблюдения современника правящих революционеров над их языком, В. М. Живов отмечает, что они не только вводят в общественно-политическую жизнь книжную философскую, экономическую и социологическую терминологию, но и делают их «коммуникативно избыточными»: «Это означает, что заимствования выполняют не прагматическую, а символическую функцию». Если в царской России «нелюбовь к заимствованиям оказывалась элементом официальной идеологии», то «изобилие заимствований в революционном языке оказывается, следовательно, манифестацией антирусской политики большевиков в 1910–1920-е годы»4. Славист подводит итог тому, какая судьба ждала оппозицию Россию и Запада при коммунистической власти: «русская революция обладает языковым компонентом, а в этот компонент входит усиленное использование «западных» заимствований». Можно смело продолжить этот диагноз, отметив, что такое избыточное, революционное заимствование касалось не только лингвистических, но и уже «натурализованных» в русской науке понятий, исторических образов, метаязыка. Здесь В. М. Живов близко подходит к описанию того, что я называю ландшафтом: «В стандартной коммуникативной ситуации пишущий выбирает из весьма ограниченного репертуара вариантных форм, а степень своего владения языковым стандартом демонстрирует за счёт иных языковых средств – за счёт лексического выбора и стилистики синтаксических конструкций»5.

Ландшафт дан, разумеется. отнюдь не только революционерам. Люди и общества в целом борются за выживание, власть и ресурсы, вырабатывая или наследуя ритуальный, политический и культурный язык. Государство – непрерывная материализация этого языка, результат его бесконечных усилий описать, то есть подчинить себе, окружающий хаос. По ландшафту этих описаний и следующих им перспектив и движется история обществ. Современный британский историк, исследуя аграрные реформы самодержавия, также вводит в свой лексикон понятие «рационального ландшафта», который – как «предзаданный план» – в её описании противостоит ландшафту физической географии и аграрного землепользования в России. Понятие это богаче простого его применения как синонима утопии: внедряя в русское сельское хозяйство фермерский образец, правительственные реформаторы следовали его семантической полноте: «опираясь на убеждение, что земледелие в России призвано пройти тот же путь эволюции к индивидуальному фермерскому хозяйству, какой оно прошло в Западной Европе, были уверены, что “сделали ставку на историю”. Сила этого убеждения не только влияла на цели реформы и правила, по которым она осуществлялась, но и представляла собой рамку, в которой понимались результаты реформы»6.

Семантический и символический ландшафт истории – не только проективное усилие реформаторов, или консервативная лоция обществ в их движении внутри истории, но и тот исторический объём сознания, внутри которого тоже протекает деятельность обществ, ставятся их практические задачи. Независимо от действительного расположения звёзд на небосклоне. В прямой связи с тем, как они расположены в его историческом сознании. Великий французский исследователь Мишель Фуко (1926–1984) ещё радикальней увидел этот ландшафт как архитектоническое единство, заставляя анализировать уже не просто культурную непрерывность влияний и традиций (которая может прерваться), а более глубокую его основу: «внутренние связи, аксиомы, дедуктивные цепочки, совместимости», «единый горизонт для столь различных и последовательно сменяющих друг друга смыслов… проблема не в традиции и следе, а в вырезе и границе»7.

Конечно, ничто в границах этого ландшафта не может удержать народы и государства от гибели. Но фаланги и «большие батальоны» проходят именно по этой ментальной земле. Даже безопасность и выживание обществ прямо диктуются географией и ландшафтом исторических угроз вне их конкретных идеологических толкований. В структуре исторических угроз важнее оказываются факторы их интеллектуального пространства: семантический консенсус, исторические прецеденты, история и география конфликта.

Создатель советской экономической географии,8 марксист конца 1890-х и социал-демократ вплоть до 1917 года Н. Н. Баранский (1881–1963) из глубины сталинского коммунизма, решавшего критически важную для него проблему экономического районирования и экстренного развития «стратегического тыла» перед лицом исторической угрозы с Запада и новой угрозы с Востока, смело соединял физический ландшафт с его общественным переживанием и, главное, почти прямо названной правящей волей: «географически мыслит тот, кто в достаточной мере привык обращать внимание на различия от места к месту не только по природным условиям, но и по историческим судьбам, и по общественным условиям, и по положению, и по хозяйству, кто привык свои суждения “класть на карту” (…) Географическое мышление – это мышление, во-первых, привязанное к территории, кладущее свои суждения на карту, и, во-вторых, связное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного “элемента” или “отрасли”, иначе говоря, “играющее аккордами, а не одним пальчиком”…». Похоже, именно это мышление Сталин называл в 1930-е годы «высшей географией»9. Советский последователь Н. Н. Баранского пошёл ещё дальше и прямо соединил экономическую географию, историю и идеологический «отбор»: «Анализ экономико-географического положения приучает, во-первых, “мыслить территорией”, во-вторых, отбирать наиболее существенное, в-третьих, мыслить в историческом аспекте»10.

Это соединение хотелось бы назвать идейно-историческим ландшафтом, если бы перед моим исследованием стояла специальная понятийно-терминологическая задача. Это единое чувство физической земли и нефизической истории, острое понимание их мощной инерции и хрупкой уязвимости – ценная редкость. И оно вполне может быть одним из важных результатов исследования. Но для меня здесь важнее обнаружение исторического ландшафта политического действия, идеологии, творчества, «положенного на карту» суждения, символической власти или претензии на власть над территорией. Всё это вместе выражает себя через описание ландшафта, и такое описание является способом его контроля11.

Если, по точному слову Ханса Зедльмайра (1896–1984), задача истории искусства – получить «целостный рельеф эпохи»12 (а он имел в виду, прежде всего, историю «больших стилей» в искусстве, то есть историю культурных эпох), то главная задача идейно-политической истории – установление её «целостного рельефа» – идейного, институционального, культурного, политического, технологического, производственно-экономического ландшафта. Налицо и обратная зависимость: идейный ландшафт определяет направление потока риторики, образный строй искусства. Понятийный инструментарий политической мысли диктует набор инструментов политики. Исторический ландшафт всегда оказывается глубже и твёрже всех, кто хотел испытать его прочность. «Сломы, разрывы… никогда не разрубают всю толщину истории надвое», – пишет открыватель большого исторического времени13. Ландшафт этот создаёт «зависимость от пути» (path dependence): её описали экономисты С. Либовиц и С. Марголин (S. Liebowitz, S. Margolin), когда заключили важную мысль о том, что перспективы деятелей и их конкурентов в равной степени зависят не только от нынешнего их положения, но и от того, где они находились прежде (where we go next depends not only on where we are now, but also upon where we have been). В применении к истории России главное иностранное знание состоит в понимании того явного обстоятельства её природных и географических условий, что исторически низкая производительность её хозяйства является дефицитом прибыли для свободного экономического развития, требующего обеспечения безопасности: высокая себестоимость её производства есть высокая себестоимость её безопасности14. Другой западный систематик, экономист-институционалист, резюмирует уже общий характер даже этой специально российской зависимости, подводя итог вековому спору идеологов, учёных и практиков об исторической и полити- ческой роли географического фактора: «Спор о сравнительном значении географических и институциональных факторов – это спор не столько о том, влияют ли географические факторы на экономическое развитие, сколько о том, влияют ли географические факторы через формирование институтов или по другим каналам»15.

Но, кажется, внутри России это обстоятельство никогда не было выражено с достаточной экономической ясностью. Осознанная «зависимость от пути» чаще всего носила идеологический характер, который не описывал выживание в отдельных категориях развития и безопасности. Общества реализуют свою свободу, насколько она им дана, внутри языка описания, живя и развиваясь в его жёстких границах, в тех его «камнях, подводных мелях», что определил Велимир Хлебников (1885–1922) для навигации среди людей.

Общество ставит себе только поименованные им самим задачи, использует только понятные ему образы, определяет себе место только в описанной иерархии. Вся ближайшая к нам история говорит на самых революционных языках. Но даже революции, изобретая новый язык и новый порядок, изобретают их сначала в словах, выученных с детства, строя свой новый Вавилон из старого камня, как власти довоенного Ленинграда – тротуарный поребрик из могильных плит, хранящих дореволюционные надписи. И если Ленин говорил, что «коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество», то он вовсе не мечтал распустить свою коммунистическую партию для предварительной переподготовки. Он увенчивал своей Вавилонскою башней предыдущую цивилизацию и проверял унаследованный вокабуляр.

Массовые армии, массовый плен, массовое убийство, массовое колониальное рабство и массовый колониальный террор, который потом назовут геноцидом, – таков был привычный язык общества Просвещения и индустриального империализма, из которого черпала свой марксистский лексикон Советская власть. Современный немецкий философ Герман Люббе, открыто опасаясь реабилитации и самооправдания тоталитарного террора через обнаружение его корней в Просвещении, не может не признать того, что его корни лежат именно в Просвещении. Но тому, кто политически решил выработать «научное» противоядие против такой реабилитации, но не способен отбросить пропагандистское понятие «тоталитаризма», придётся пойти на историческую подделку – и перестать возводить его генезис к тотальности модерного индустриализма. Пока такое «научное» самоограничение разоблачителей тоталитаризма отдельно от разоблачения капитализма не стало фактом. Поэтому следует признать, что в нашем мире, что «возлележит», где государство – неизбежное зло, добровольный грех и единственный гарант доступной общественной свободы, Сталин – зло, равное злу капитализма, колониализма и империализма. Он не создал ни единого инструмента государственного террора, который не создали бы капитализм и Модерн. Осуждая Сталина, нельзя столь же решительно не осудить террор капитализма и колониализма. Как бы ни опасался реабилитации гитлеризма и сталинизма Г. Люббе, этика учёного заставляет его сказать, что «Просвещением порождены концепты как либеральной, так и тоталитарной демократии», что изобретённая просветительской Великой Французской революцией гильотина как инструмент «гуманизации», общественной «гигиены» и прав человека (что было внятно описано ещё Мишелем Фуко (1926–1984)16, но Г. Люббе не принято во внимание), «делает террористическое очищение общества технически возможным»17.

Перед лицом такого Просвещения, которое в ходе индустриальной демократизации в течение XIX века стало тотальным, после практически мгновенной гибели русской революции Октября 1917 года как части революции мировой – сталинский коммунизм в России имел только один исторический ландшафт, по которому ему предстояло идти. Этот ландшафт принуждал к социально истребительной индустриализации, угрожал расистским колониализмом, агрессивным национализмом, империалистическими этническими чистками и, наконец, прямым гитлеровским геноцидом. Здесь сталинский коммунизм пытался остаться в тесной экономической и технологической связи с Западом, ибо иного языка марксизма и индустриализма, кроме западного, не знал. Но Запад, защищая себя от угрозы «мировой революции», обратился к Советской России лицом этнократических диктатур и великодержавных демократий «санитарного кордона», изгнал коммунизм на колониальный Восток, чтобы тот разделил судьбу колониального Востока.

СССР пытался солировать в мировом хоре коммунистического пролетариата и антиколониальных движений Востока, а солировал в антикрестьянской гекатомбе «первоначального накопления» ради индустриализации и подготовки к войне, не выходя за пределы политического языка XIX века, не порывая с синтетическим, социально-экономическим шаблоном марксистского языка, в прописях которого России положено было умереть как государству вместе с царизмом и капитализмом. Но индустриального капитализма оказалось слишком мало крестьянской стране, погибшей великой державе, катастрофически превратившейся в объект колониального передела, – чтобы выжить. В век этнического национализма и национальных самоопределений советский коммунизм был им родной окраиной и провинциально пытался стать вполне «своим», а на деле – встал в один ряд с Китаем и Индией того времени, обречённый бороться за «Красный Восток», чтобы не стать колонией и вновь занять утраченное место среди великих держав. И, утверждая себя как оплот мировой революции, быстро превратил Коммунистический Интернационал из органа мировой революции (где Россия вначале была расходным материалом коммунистического глобализма) в инструмент своей суверенной внешней политики.

Сталинский коммунизм на пространстве Исторической России в главном всегда был языком европейского и модерного радикального индустриализма и традиционной массовой социальной нищеты. Он был обречён преодолевать свой исторический ландшафт, в котором страну, государственность и народ – без экстраординарных усилий – ждали смерть и растворение. И если политический язык Февраля и Октября 1917 года был подражанием французской истории от 1789 до 1871 гг., то язык сталинских 1920-х и 1930-х гг. был немецким – объединяющейся Германии и людоедского «первоначального накопления», протекционизма и колониализма в Англии и Голландии XVI–XIX вв., образцово описанных Карлом Марксом в первом томе «Капитала».

Противостоя колониальной экспансии машины германского милитаризма и индустриализма, Россия умерла в Первой мировой войне, но удивительным образом выжила в СССР и достигла апогея 9 мая 1945 года и в полёте Юрия Гагарина. И вновь умерла в СССР в 1991 году и теперь вновь ведёт историческую борьбу за своё место среди великих держав, чтобы не быть их колонией.

Но Модерн исчерпывает себя, уступая новому «новому средневековью». Ведёт радикальную борьбу против зависимости своего политического языка от того прошлого, что его формирует… Чтобы установить новую монополию на язык описания.

Исследователи слишком долго искали и находили в сталинском коммунизме частное, отдельное и локальное, революционное, присущее культурной и государственной традиции России, что пора найти в сталинском коммунизме и общее, генетически связанное с европейскими Просвещением и Модерном, их экспансией в мире. Общего в эпохе Сталина явно больше, чем частного. В современной политической риторике «западные ценности» – это «Сияющий Град на Холме» США, а до недавнего времени – Иисус Христос, Habeas corpus, Магдебургское право, «Об общественном договоре» Руссо. Однако на практике исторический Запад – это инквизиция, капиталистический геноцид, колониализм, расовая сегрегация и рабство, Гитлер и Хиросима. Нет зла, которое не вошло бы в эту практику. Сталин растёт из неё.

С этим не в силах согласиться те исследователи Сталина, стержневой пафос которых определяется не исследованием, а политической критикой сталинизма. Даже архивные источники встраиваются ими в горизонт исторических разоблачений, подчинённых партийной полемике, принуждающей читателя не к знанию, а к партийному выбору. Новый яркий пример превращения огромного количества переработанных важнейших архивных и иных данных по истории сталинизма в подкладку для пропагандистского примитива являет собой книга известного американского историка СССР Арча Гетти. На глазах читателя внутри одного текста и одного исследователя разворачивается впечатляющая борьба агитатора и историка, а источниковое богатство превращается в то, что академик Б. А. Рыбаков нам, студентам исторического факультета МГУ, на своей лекции квалифицировал как «рог изобилия наоборот». Книга А. Гетти – безусловный апогей западной советологии, ибо концентрирует в себе всё, что сказано в русской и западной публицистике против России за последние 200–300–400 лет, и видит своё достоинство в соединении всех мыслимых помрачений Исторической России в фигурах Сталина и Путина. Можно было бы отнести усилия А. Гетти к разряду лубка, но они на самом деле существенно резюмируют то, что в историографии противостоит той контекстуализации сталинизма, с которой намерен в этой книге выступить автор этих строк. Гетти пишет, что сталинизм выражает российские политические и культурные практики, глубинно, неотъемлемо, живо, фундаментально присутствующие в русской истории сотни лет – и поныне, «независимо от господствующей идеологии, религии или государственной программы»: персонализация политики, симбиоз личного и олигархическо-кланового правления, «пренебрежение к регламентированной бюрократии», простительное лишь в контексте (по сути – колониальной! – М. К.) отсталости России, располагающей её в одном ряду с модернизирующимися странами Азии, Африки и Латинской Америки. И самое, как, видимо, полагает А. Гетти, уникальное в вечных структурах и контурах русской истории, апогеем которых стал сталинизм: «сильное милитаризованное государство, личная автократия, прикрепление крестьян к земле»18. Создаётся устойчивое впечатление, что, находя вечную персонализацию политики в отсталой России, американец А. Гетти в странном полном ослеплении не видит её в истории, культуре и современности США, что он начисто не знает даже азбучных сведений о европейской и особенно западно-европейской истории, что он вовсе лишён представлений об исторической памяти западных народов. Но это нисколько не мешает А. Гетти вступить в заочный спор даже с теми, кто на Западе помещает сталинизм в контекст хотя бы современной ему истории Запада, включая Германию и США, после Первой мировой войны: эти критикуемые им историки, по его словам, игнорируют «глубинные структуры» русской истории потому, что сосредоточились на «идеологии модерна»19… И это значит, что «идеологию модерна» А. Гетти смог обнаружить лишь после Первой мировой войны…