Полная версия

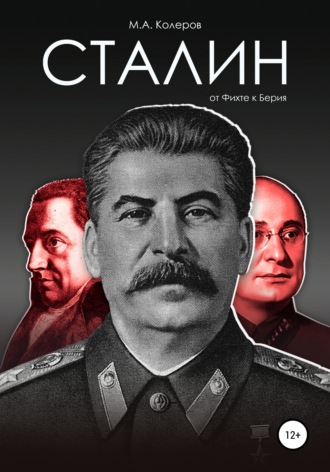

Сталин: от Фихте к Берия

С этих пор пример объединённой Германии начинает конкурировать в России с британским образцом, становясь стандартом практической экономики и политической самоорганизации, отличным от британского – прежде всего, чисто идеологического парламентаризма и экономического либерализма, поскольку на деле последний требовал от поклонников Англии не только идеологического копирования, но реального включения их народного хозяйства в сферу британского доминирования. Об этом вызове сразу для России и для Германии ярко написал американский экономист русского происхождения, в первой своей эмиграции прошедший трудную школу австрийского марксизма и австрийской социал-демократии, Александр Гершенкрон (1904–1978), который получил мировое признание, в том числе, и благодаря своему исследованию конкурентных преимуществ отсталости, появившемуся очень вовремя – с началом «холодной войны», когда слова не только об отсталости СССР, но и об её технологической выгоде звучали явно против пропагандистского консенсуса Запада. В этом смелом знании говорил опыт не только социалиста, но и участника восстания австрийских рабочих в феврале 1934 года328. А. Гершенкрон писал в 1952 году:

«Признаём мы это или нет, но на наши рассуждения по поводу индустриализации экономически отсталых стран огромный отпечаток накладывает важное обобщение, сделанное Марксом, согласно которому история экономически развитых стран указывает пути развития более отсталым странам: “Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину её собственного будущего”… Вполне можно было бы утверждать, что в период между серединой и концом XIX века Германия следовала по тому же пути развития, что и Англия на более раннем этапе. Однако я бы поостерёгся безоговорочно полагаться на справедливость этого вывода, поскольку он верен лишь наполовину. За скобками остаётся вторая важная сторона вопроса: во многих отношениях отсталая страна именно в силу своей отсталости может демонстрировать существенные различия по сравнению с развитой страной… Эти различия касались не только скорости развития (то есть темпов промышленного роста), но также производственной и организационной структуры промышленности, возникавшей благодаря индустриализации. Более того, различия в темпах роста и характере промышленного развития в значительной степени были обусловлены использованием тех или иных институциональных инструментов, которые сильно различались или вообще не имели параллелей в промышленно развитых странах. Помимо этого, в развитых и в отсталых странах различным был интеллектуальный климат (то есть “дух” и “идеология”), на фоне которого происходил процесс индустриализации»329.

Именно идеология немецкого протекционизма Фридриха Листа, реализованная объединённой Германией Отто фон Бисмарка (1815–1898), своим примером и пафосом породила индустриализацию эпохи императора Александра III, которую в наибольшей степени идеологически связывают с экономической политикой С. Ю. Витте. В этой идейной формуле, лежащей на поверхности интеллектуальных интересов Витте и его союзника Менделеева, можно искать особые смыслы – и они найдены330. Одним словом, именно германский протекционизм Ф. Листа стал образцом индустриального успеха России331. Популярный и энергичный очерк француза русского происхождения уверенно проводит прямую связь между образцом и успехом, реконструируя, на какой исторической сцене пришлось действовать России во второй половине XIX века, одновременно с объединением Германии:

«в самом сердце Европы появляется другой титан. Бедный ещё в 1870 году, немецкий колосс четверть века спустя лишь немногим уступает французскому уровню жизни. Причина этого успеха – в политике протекционизма, основанного на ярой англофобии. Фридрих Лист выразил это в своей “Отечественной332 системе политической экономии”: “мы ненавидим всей душой коммерческую тиранию в Джона Буля [Британии – М. К.], норовящую всем завладеть в одиночку, не позволяющую ни одному народу подняться на более высокий уровень и показать свои преимущества”. Под прикрытием таможенных бастионов Германия развивала свои сильные стороны (…) Следует ли приступать к созданию железнодорожных сетей? Инженеры относят к этому скептически, учёные – сдержанно, а банкиры – с тревогой. Между тем, в 1842–1843 годах ситуация в мире резко меняется, главным образом под влиянием экономистов. Подобно Фридриху Листу в Германии, они прежде других поняли, что железная дорога играет ведущую роль в процессе индустриализации (…) Технологическая цепочка уголь – металл – машина воплощается в жизнь»333.

Глубокий французский исследователь основ европейского модерна (современности) как раннего капитализма, практически и идеологически тесно связанного с полицейским государством и биополитикой, Мишель Фуко (1926–1984) убедительно выразил реализацию либерального (особенно британского) капитализма конца XVIII–XIX вв. как системы не столько свободы, сколько принципиального и крайнего неравенства, доминирования и взаимной вражды. Они и стали тем историческим ландшафтом, на котором разворачивались конкурирующие образы / образцы развития для России. Это был выбор без выбора, наука для уже избранных и бремя для всех остальных. М. Фуко пишет:

«В эту эпоху открывается мировой и планетарный рынок, а по отношению к этому мировому рынку утверждается привилегированное положение Европы, хотя в эту эпоху в равной мере утверждается идея о том, что конкуренция между европейскими государствами есть фактор всеобщего благосостояния… в XIX в. мы вступаем в тяжелейшую эпоху войн, таможенных тарифов, экономического протекционизма, национальных экономик, политического национализма, [самых] великих войн, которые только знал мир. (…) Чтобы спасти свободу торговли, к примеру, американские правительства, сами воспользовавшиеся этой проблемой, чтобы восстать против Англии, с начала XIX в. установят защитные таможенные тарифы, спасая свободу торговли, которую могла скомпрометировать английская гегемония»334.

Непосредственно для России здесь антилиберальным образцом была Германия:

«Во-первых, практически сформулированный к 1840 г. Листом принцип, согласно которому национальная политика и либеральная экономика несовместимы, по крайней мере, в Германии. Поражение Zollverein [Германского Таможенного союза 1819–1866 гг.] в попытке создать немецкое государство, исходя из экономического либерализма, было тому своего рода доказательством. И Лист, и последователи Листа отстаивали принцип, согласно которому либеральная экономика, не будучи общей формулой, универсально применимой ко всякой экономической политике, никогда не могла быть и действительно не была ничем иным, как тактическим инструментом или стратегией в руках некоторых стран для обретения позиции экономической гегемонии и империалистической политики в отношении остального мира. Говоря просто и ясно, либерализм не есть общая форма, которую должна принимать всякая экономическая политика. Либерализм – это всего лишь английская политика, политика английского доминирования. В силу этого Германия со своей историей, со своим географическим положением, со всеми её сложностями, не может позволить себе либеральную экономическую политику. Ей нужна протекционистская экономическая политика. Вторым одновременно теоретическим и политическим препятствием, с которым столкнулся немецкий либерализм в конце XIX в., был бисмарковский государственный социализм: чтобы немецкая нация существовала в единстве, нужно, чтобы она не просто была защищена извне протекционистской политикой, нужно ещё подавить, пресечь всё то, что может скомпрометировать национальное единство изнутри, то есть чтобы пролетариат как угроза национальному и государственному единству эффективно реинтегрировался в социальный и политический консенсус»335.

Логично, что в точности эти же положения развивали в России Витте и Менделеев336. Вдохновлённые теорией Фридриха Листа, ставшей в Германии теорией «катедер-социалистов», монопольно занявших кафедры местных университетов337, идеология и практика Витте стали политикой интенсивной индустриализации, чему нимало не помешали его консервативно-славянофильские среда и родственные связи338. Уже в социал-либеральной своей жизни экс-марксист Струве, рискуя хвалами в адрес самодержавной бюрократии, утверждал политический смысл промышленного прогресса России, какой бы ценой он ни был достигнут: «В политике Витте… в период 1892–1902 гг. …объективно заключался глубоко революционный элемент: его промышленная политика подготовляла элементы новой России»339.

Первый русский экономист, познакомивший русского читателя, в частности, с учением Карла Маркса, с 1885 года – товарищ управляющего, в 1889–1894 – управляющий Государственным банком Российской империи Ю. Г. Жуковский (1833–1907), подводя неформальный итог рецепции учения Листа в России, пытался уравновесить его практическую популярность – идеологическими перспективами, его именно «национальную систему» – образом интернационального прогресса, не акцентируя внимания на том, что именно применение учения Листа в Европе стало одним из факторов развития прогрессивной экономической конкуренции, а интернациональные принципы более всего служили национальным интересам экономически лидирующей Британской империи, и что крымское поражение в войне было бы слишком легко превратить в экономическую капитуляцию. Следуя этому умолчанию, которое впоследствии не могло не войти в конфликт с политикой Витте, Ю. Г. Жуковский всё же писал, видя разрыв между колониальной угрозой и ценностями прогресса:

«Протекционизм всегда находил своих защитников не только между классами, лично в нём заинтересованными, но и между людьми, которые по личному своему положению могли относиться к вопросу совершенно беспристрастно. Поддержка местного производства была главным его основанием. Защита местных производителей от разорения – вот тот главный аргумент, в силу которого протекционизм постоянно поддерживался политикой отдельных стран. Если свобода торговли может быть безусловно выгодна в интересах общечеловеческих, то в смысле национальной политики отдельных стран она могла быть связана с потерями, которые всегда обрушаются на страну менее развитую, и дело может кончиться для такой страны совершенной эксплуатацией и низведением на степень колонии страною более развитой.

Положение это остаётся совершенно верным, но только с известными ограничениями и при известных условиях. Непосредственные материальные выгоды, извлекаемые страной менее развитой из сношения с страной более развитой, могут быть ниже непосредственных торговых барышей, получаемых страною более развитой; но выгод, получаемых первой страной из такого сношения, мы не можем измерять исключительно одними коммерческими барышами, а должны принять в расчёт всё, что может извлечь такая страна из подобного сношения в смысле её цивилизации. Если последняя представляет известную ценность, то она не может доставаться ей даром, как всякая ценность, и она должна более или менее дорого заплатить за такое приобретение, и естественно платить тем дороже, чем она сама менее развита»340

При наличии независимых народных хозяйств и «изолированных государств» – генетическую запрограммированность

«чистого» экономического развития не только в сторону либертарианской мировой диктатуры, но и в сторону конкуренции экономических суверенитетов хорошо видели не только левые критики либерализма, но и такой консервативный антикоммунистический ритор, как И. А. Ильин: «хозяйственный интерес принимает форму государственного размежевания, и, вследствие этого, взаимная конкуренция государств приобретает остро выраженный экономический характер»341. Следуя за историей либеральных идеологий, впрочем, не следует забывать и о противостоявшей им экономической реальности, которая на поверку оказывалась гораздо более инертной и мало восприимчивой к идеологической моде, чем это следовало из растиражированных образов косности, отступающей перед прогрессом. Историки экономики убедительно показали, что ещё до ренессанса протекционизма, при доминировании «свободы торговли» реальная экономическая открытость (совокупная доля экспорта и импорта в ВВП, %) в Западной Европе с 1850 по 1870 гг. едва достигла 28 %, а в период максимальной свободы торговли в 1870–1880 гг. не превысила 35 %, достигнув лишь трети, а с 1880 до 1902 гг. находилась в стагнации342.

Это значит, что даже на пике эпохи свободной торговли и идеологии, ведшей от имени Британской империи борьбу за мировое господство, в самой ойкумене либерального прогресса доминировал практический протекционизм. Важно и то, что западное понимание «иного», по сути колониального статуса России среди «европейских цивилизаций», подобного статусу Латинской Америки как объекта экспансии, было настолько консенсуально, что – вне риторики вежливости и толерантности – присутствует даже в лапидарных описаниях мира, как, например, в подготовленном, по собственному признанию автора, для 18-летних кратком очерке мировой истории «Грамматика цивилизаций» классика французской историографии ХХ века Фернана Броделя (1903–1985). Он прямо определил России место и имя «Другой Европы»343. Однако формула индустриализации «европейских цивилизаций» вне Англии оказалась, по оценке того же Броделя, единой: если в Англии она стартовала с хлопчатобумажной промышленности, то во Франции, Германии, Канаде, США и России – со строительства железных дорог344. Примечательно, что в связи с этим строительством и вокруг него уже к концу XIX века, например, во Франции Бродель находит своеобразный государственный социализм и так характеризует её экономическое лицо: «Система управления промышленностью опиралась на государственный дирижизм в хозяйственной жизни. Цель промышленной политики состояла в управлении развитием ключевых производственных и инфраструктурных секторов, поскольку считалось, что только государство в силах защитить прогресс от действий предпринимателей, эгоистично преследующих собственные интересы, и иррациональных рыночных сил»345.

Так практический протекционизм в Европе естественным образом соединялся с экономическим социализмом. После отставки Витте с государственных постов теперь либеральный (но пребывавший в идейном одиночестве среди русских либералов – фритредеров и англоманов) экономист и политик П. Б. Струве в курсе лекций в одном из созданных Витте учебных заведений уже как непременный факт констатировал убедительную победу протекционизма независимо от форм, которые он принимает: «протекционизм побеждает совершенно неизбежно как более производительная система национальных экономических сил (…) Интересы самого производства создали английскую свободу торговли. Английское фритредерство не есть выражение интересов английского потребителя, а есть выражение окончательной зрелости, окончательного подъёма английского производства, которое не только уже не нуждается в подпорках протекционизма, а, наоборот, в интересах удовлетворения своей безграничной активности сбрасывает с себя путы всякой охраны»346.

Перед Первой мировой войной конкурентная «правота «национальной экономики» Ф. Листа подтвердилась, прежде всего, тем, что США и Германия, которые придерживались политики протекционизма, экономически опередили фритредерскую британию. Однако промышленный рывок Германского рейха был тесно связан с имперским милитаризмом, выигрывавшим от раскручивания винта охранительных таможенных пошлин и казённых заказов и подтолкнувшим в конце концов мир к мировой войне. Эпоха после неё стала временем дезинтеграции мировой экономики и торжества протекционизма, национализма и милитаризма. Как писал в конце Первой мировой войны правящий большевик-идеолог, новой реальностью стал «экономический национализм», например, Франции против Германии в ходе подготовки к войне, когда германские товары начали вытеснять французские с французского рынка, – «исходя из той правильной мысли, что военная мощь и политическое влияние страны прямо пропорциональны экономическому развитию ея»347.

В пору Великой депрессии 1929–1933 годов принципами свободы торговли поступилась даже Британия, «благодаря чему её экономическое развитие в 1930-х годах оказалось более успешным, чем в 1920-х. Но после Второй мировой войны вышедшие из неё явно сильнейшими США задали тон возрождению фритредерства… Говорить о протекционизме стало считаться дурным тоном…»348 Новой абсолютной мировой империи конкурирующие великие державы стали мешать точно так же, как они мешали Британской империи в XIX веке. Менделеев разъяснял: «государственное невмешательство, т. е. laissez faire, и “свобода торговли” (free trade) не есть общий закон, человечеству обязательный и полезный, а непременно приведёт к экономической гегемонии народов, у которых промышленность успела развиться ранее признания указанного принципа, над народами, принявшими принцип невмешательства ранее, чем у них развилась своя промышленность, могущая бороться с иностранною»349. Современные французские исследователи мировой экономики объясняют, как на деле на мировом рынке действовали эти британские laissez faire и free trade в XIX веке: «Англия прагматично прибегала как к приёмам “свободной торговли”, так и к протекционистским приёмам, в зависимости от обстоятельств. Свободная торговля применялась, если не существовало опасности для британской продукции; наоборот, она позволяла им завоёвывать иностранные рынки, а когда конкуренция принимала неблагоприятный оборот для местных производителей, тогда без колебаний применялись протекционистские меры. Таким образом, протекционизм и свободная торговля последовательно применялись в определённых секторах, например, в сельском хозяйстве и текстильной промышленности»350.

В момент же созревания русского коммунизма в форме большевизма и коммунистического государства в России в форме изолированного социализма, в форме сталинизма, – в начале ХХ века, перед войной и во время Первой мировой войны, на самой заре ХХ века британская «свобода торговли» умерла, уступив место взаимной борьбе протекционизмов, породив в этой борьбе новый инструмент территориальной экспансии капитализма – империализм, который взял на своё вооружение милитаризм, мобилизацию и тотальную войну. Британский идеолог Дж. Гобсон (1858–1940) открыл век особо ценным в устах британца признанием (выделено мной):

«Империализм отвергает принцип свободной торговли: он покоится на экономической основе протекционизма. Поскольку империалист логичен, он откровенно признаёт себя протекционистом»351

Один из вождей русского либерализма П. Н. Милюков (1859–1943), после поражения его антибольшевистских ставок в Гражданской войне переживший стремительную эволюцию влево, во вновь отредактированном издании своего сводного труда по русской истории решительно поддержал противостоящий всемирной «глобализации» национальный, суверенный взгляд на историю, лежавший в основе интеллектуального ландшафта сталинского «социализма в одной стране». Восприняв термин-теорию евразийца П. Н. Савицкого о «месторазвитии» как индивидуальном комплексе географических, исторических и культурных факторов в применении к России, Милюков утверждал: «Научная социология отодвигает на второй план точку зрения всемирной истории. Она признаёт естественной единицей научного наблюдения отдельный социальный (национальный) организм»352.

Изолированное государство

Когда на рубеже 1890–1900-х гг., выстраивая «критическое направление» в русском марксизме и социализме, лидер русского марксизма 1890-х П. Б. Струве решил принять среднюю линию, равно независимую от материализма Маркса и неокантианства уже идущего по пути ревизионизма Бернштейна, он продекларировал свою солидарность с метафизическим идеализмом создателя германской социал-демократии Ф. Лассаля и Фихте353, а политически последовал за Энгельсом 1890-х. Это не было случайным выбором, ибо было выбором внутри социализма. Именно трактат Фихте «Замкнутое торговое государство»354 известный русский марксист, а затем – ревизионист и религиозный мыслитель С. Н. Булгаков в своём университетском курсе определённо назвал «планом организации экономического быта и борьбы с бедностью при посредстве государственной власти, идеей социалистического государства»355.

Трактат Фихте «Замкнутое торговое государство» был переведён и издан в России ещё в годы перехода к идейному протекционизму и ускоренной индустриализации 1880-х и повторно – «неожиданно», с предисловием идейного большевика, накануне решающей полемики о «социализме в одной стране»356.

Лев Троцкий в своих мемуарах, неизменно сводя свои счёты со Сталиным, свидетельствовал, что своеобразный национал-революционный эгоизм Сталин молча, втайне проявил ещё в начале 1918 года, во время переговоров РСФСР с Германией в Брест-Литовске, которые для Троцкого и Ленина были эпизодом в ожидавшейся мировой революции357. Для Троцкого в ходе этих переговоров и, видимо, в их результате непосредственно для России была важна гораздо более масштабная, иная «главная забота: сделать наше поведение в вопросе о мире как можно более понятным мировому пролетариату, [эта забота] была для Сталина делом второстепенным. Его интересовал “мир в одной стране”, как впоследствии – “социализм в одной стране”»358. Природу этого интереса Сталина Троцкий прозревал в том, что Сталин, как и его выдвиженцы во власти, на деле не был интернациональным революционером, а был революционным этатистом и националистом: «Ворошилов был только национальным революционным демократом из рабочих, не более. Это обнаружилось особенно ярко сперва в империалистической войне, затем в февральской революции. (…) во время войны эти люди были в большинстве патриотами и прекратили какую бы то ни было революционную работу359. В февральской революции Ворошилов, как Сталин, поддерживал правительство Гучкова – Милюкова слева. Это были крайние революционные демократы, отнюдь не интернационалисты. Можно установить правило: те большевики, которые во время войны были патриотами, являются теперь сторонниками сталинского национал-социализма»360.

Но это было сказано в мемуарах. А в ходе первого, в начале 1920-х гг., непосредственного переживания революционного одиночества России без мировой именно западной революции принуждение мыслить страну в качестве изолированного пространства, обречённого опираться только на собственные ресурсы, понимание «одной страны» разделяли даже влиятельные и открытые политические сторонники Троцкого, фактически споря с ним. На XI съезде РКП (б) 27 марта 1922 г. выступил один из них – начальник Политического управления Революционного Военного Совета СССР В. А. Антонов-Овсеенко. Он заявил нечто далёкое от широких троцкистских схем мировой революции:

«Мы должны осознать, что мы находимся и на долгое время, до развития мировой революции, несомненно долженствующей иметь место, будем находиться в положении осаждённой крепости, ни в коем случае не возлагая сколько-нибудь серьёзных надежд на существующую помощь заграничного капитала… Мы должны… больше возложить непосредственных задач на наши внутренние силы и направить своё внимание на поиски непосредственно внутри России тех возможностей, которые в ней имеются. Это обязывает к очень многому. Это обязывает к тому, чтобы считаться с нашей собственной экономикой, с которой мы чрезвычайно мало считались»361.

Четвёртый конгресс Коминтерна в ноябре – декабре 1922 в своей резолюции «О русской революции» с видимым мучительным усилием искал баланс между лозунгом-догмой мировой революции и интересами единственного правящего социализма (в России), рискуя сорваться в отчаянное заклинание:

«пролетарская революция никогда не сумеет восторжествовать в пределах одной только страны – она может восторжествовать только в международном масштабе, вылившись в мировую революцию. (…) Русские пролетарии полностью выполнили перед мировым пролетариатом свой долг передовых борцов за революцию. Мировой пролетариат должен наконец, в свою очередь, выполнить свой долг»362.

В это время Троцкий переиздаёт свою брошюру 1917 года «Программа мира» о мировом характере революции и против «оборончества», дополняя её послесловием 1922 года. Сначала он действительно глубоко обнаруживает тесную связь национального государства и национальной обороны, но, как ему кажется, нейтрализуя их приоритет тем, что апеллировал к социализму как не национальной, а мировой проблеме, то есть (как было показано выше) мифическому, уже разрушенному общемировому контексту, который он противопоставлял конкретной стране: «Если бы проблема социализма могла быть совместима с рамками национального государства, то она тем самым была бы совместима с национальной обороной. Но проблема социализма встаёт перед нами на империалистической основе, то есть в таких условиях, когда сам капитализм вынужден насильственно ломать им же установленные национально-государственные рамки». И в послесловии 1922 года смело идёт против складывающейся доктрины «социализма в одной стране», которую позже сам якобы не смог найти ранее конца 1924 года (выделено мной):

«Несколько раз повторяющееся в “Программе мира” утверждение, что пролетарская революция не может победоносно завершиться в национальных рамках, покажется, пожалуй, некоторым читателям опровергнутым почти пятилетним опытом нашей Советской Республики. Но такое заключение было бы неосновательно. Тот факт, что рабочее государство удержалось против всего мира в одной стране, и притом отсталой, свидетельствует о колоссальной мощи пролетариата, которая в других, более передовых, более цивилизованных странах способна будет совершать поистине чудеса. Но, отстояв себя в политическом и военном смысле, как государство, мы к созданию социалистического общества не пришли и даже не подошли. Борьба за революционно-государственное самосохранение вызвала за этот период чрезвычайное понижение производительных сил; социализм же мыслим только на основе их роста и расцвета… До тех пор, пока в остальных европейских государствах у власти стоит буржуазия, мы вынуждены, в борьбе с экономической изолированностью, искать соглашения с капиталистическим миром… подлинный подъем социалистического хозяйства в России станет возможным только после победы пролетариата в важнейших странах Европы»363.