Полная версия

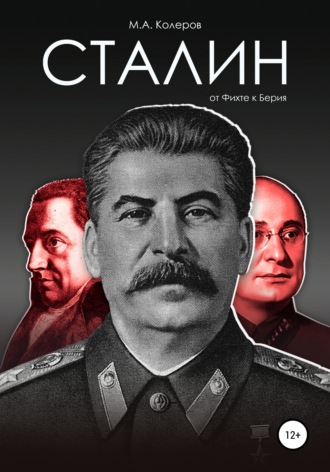

Сталин: от Фихте к Берия

132

Н. Мещеряков. О социалистических городах. [М.,] 1931. С. 81, 87.

133

В одной из трёхуровневых (первый: вход – лестница в общую комнату; второй: общая комната – лестница в две малые комнаты; третий: две малые комнаты) квартир этого дома мне, тогдашнему московскому дворнику, пришлось жить в августе и сентябре 1991 года: в неё уже по углам малых комнат были встроены микрованна и микрокухня.

134

Современные исследователи напоминают об опыте народнических коммун, общо называя их «фаланстерами», возникших после романа Чернышевского в Петербурге: художника И. Н. Крамского, писателя В. А. Слепцова и других, которые получили своё продолжение в студенческих коммунальных общежитиях конца XIX века, коммунальных домах правящих большевиков и коммунистической молодёжи, в которых главным принципом было сведение частного пространства к (одноместным и многоместным) комнатам без удобств и обобществление сферы питания, гигиены и досуга. Они же уместно обращают внимание на то, что в своём проекте реквизирования «квартир богатых для облегчения нужд бедных» (конца 1917 – начала 1918 г.) вождь коммунистов В. И. Ленин прямо формулировал, что «богатой», то есть неприемлемой с точки зрения нормы, квартирой «считается всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире» (В. С. Измозик, Н. Б. Лебина. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве: 1920–1930-е годы: Социально-архитектурное микроисторическое исследование. Изд. 2, испр. СПб., 2016. С. 136–143; В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 54. М., 1975. С. 380).

135

Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. М., 1911. С. 403.

136

Ф. Энгельс. Эльберфельдские речи. Речь 8 февраля 1845 г. // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 2. М., 1955. С. 541–543.

137

Ф. Энгельс. К жилищному вопросу [1873] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 238.

138

М. Туган-Барановский. Как осуществится социалистический строй? // Мир Божий. СПб., 1906. Май [№ 5]. I отд. С. 168.

139

А. Анекштейн (Арк. А-н). Роберт Оуэн: его жизнь, учение и деятельность. М., 1937. С. 129, 164, 166–167, 169–170. Аналогии Оуэна с Лениным и Сталиным см. в этой книге в специальной Главе 8.

140

В. С. Измозик, Н. Б. Лебина. Петербург советский: «новый человек» в старом пространстве: 1920–1930-е годы. С. 145–146.

141

И. Б. Орлов. Коммунальная страна: становление советского жилищно-комму- нального хозяйства (1917–1941). М., 2015. С. 294.

142

О нём специально см.: Д. С. Хмельницкий. Леонид Сабсович или Кто придумал обобществление быта? // Уваровские чтения-VII: семья в традиционной культуре и современном мире: материалы всероссийской научной конференции. Муром. 29 апреля – 1 мая 2008. Владимир, 2011. Разумеется, вовсе не Л. М. Сабсович «придумал обобществление быта», по крайней мере, после Фурье и Энгельса, но своим сочинением он явно заслужил особого внимания как яркий пропагандист этого.

143

Так назвал его авторитетный экономист-советолог русского происхождения в своих воспоминаниях о среде правящих советских экономистов 1920-х гг.: Наум Ясный. Советские экономисты 1920-х годов. Долг памяти [1967, 1972] / Пер. А. В. Белых. М., 2012. С. 203–204, прим. 1.

144

Л. М. Сабсович. СССР через 15 лет: Гипотеза генерального плана, как плана построения социализма в СССР. М., 1929. С. 125–126.

145

Л. М. Сабсович. СССР через 15 лет. С. 153–154.

146

Коллективизм проекта «Башни Шухова» хорошо считывал современный ему советский поэт-пропагандист из среды «Пролеткульта» Илья Садофьев (1889–1965): «Озаряем шпилем башни – / Лик Победного Труда… / Огнекрылости порыва, / Дерзость творческой мечты, / Достиженья Коллектива – / Беспредельной Высоты…» (Цит. по: А. Г. Митрофанов. Прогулки по старой Москве. Ордынка. М., 2011. С. 199).

147

Не случайно по итогам конкурса на проект Центрального телеграфа был выбран синтетический проект, непосредственно отсылающий к индустриальной классике середины XIX века в образе Фабрики и одновременно содержащий в себе весомый композиционный и идеологический центр в образе Вавилонской башни. Сравнение это проекта с конкурировавшими с ним проектами других первоклассных советских архитекторов ясно демонстрирует, что они, оставаясь проектами «просто» промышленных зданий, фабрик, все в равной степени не имели в центре своего замысла – гипертрофированной угловой Вавилонской башни (Н. Ю. Васильев, Е. Б. Овсяникова, Т. А. Воронцова, А. В. Ту- канов, М. А. Туканов, О. А. Панин. Архитектура Москвы периода НЭПа и Пер- вой пятилетки. М., 2014. С. 26–27). См. также: дом Моссельпрома, увенчанный башней А. Ф. Лолейта (1925), проект здания Наркомтяжпрома И. И. Леонидова (1934).

148

101 Сатирикон. СПб., 16 декабря 1911. № 51. С. 5. Об этом см. также: И. Репин. Проект памятника Л. Н. Толстому // Новый Журнал для всех. СПб., 1912. № 1

149

Алексей Рогачев. Москва. Великие стройки социализма. М., 2014. С. 102 216, 222, 235,224. Мотив Вавилонской башни присутствовал на первом конкурсе, например, и в проекте Я. Додина и А. Душкина (С. 219), а центральное здание Дворца в виде полусферы было предложено на предварительном конкурсе в проекте Н. Ладовского (С.196), на первом конкурсе – в проекте М. Гинзбурга, С. Лисагора и немецкого архитектора Г. Гассенпфлуга (С. 217).

150

Алексей Рогачев. Москва. Великие стройки социализма. С. 220, 229.

151

Памятники архитектуры Москвы: Архитектура Москвы 1933–1941 гг. / Сост. Н. Н. Броновицкая. М., 2015. С. 23, 26.

152

Р. Якобсон. Дада [1921] // Роман Якобсон. Будетлянин науки: воспоминания, письма, статьи, стихи, проза. Испр. и доп. изд. сб. «Якобсон-будетлянин» / Сост. и комм. Бенгт Янгфельдт. М., 2012. С. 177, 277, 279. На выставке дадаистов в Бер- лине, о которой предположительно был представлен плакат: «Die Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins».

153

Роман Якобсон. Будетлянин науки [1977] // Там же. С. 21–22, 88.

154

См. концентрическую схему (Илл. 9) такого мира, повторяющую в плане классическое изображение Вавилонской башни, в приложении к манифесту революционного анархо-синдикалиста У. Траутмана, изданному в Советской России: В. Е. Траутман. Единый Большой Союз // Производственный синдикализм (Индустриализм). Сб. ст. Пб.; М., 1919 (на обл.: 1920). Точно такой же концентрический градостроительный план был применён в проекте реконструкции Москвы, представленном С. С. Шестяковым в 1925 году: В. М. Чекмарёв. Сталинская Москва. Становление градостроительной темы «мировой коммунистической столицы». Изд. 2, испр. и доп. М., 2013. С. 11.

155

Вариант: «социальный дарвинизм». Исследователь указывает на позднейшее происхождение этого понятия, допуская, что в XIX веке его – особенно в силу его «уничижительных» коннотаций – просто не существовало (Роджер Смит. История гуманитарных наук [1997] / Пер. под ред. Д. М. Носова. М., 2008. С. 283).

156

П. Н. Ткачёв. Ташкентец в науке [1872] // П. Н. Ткачёв. Анархия мысли. М., 2010. С. 82. Об этом же: П. Н. Ткачёв. Что такое партия прогресса [1870] // П. Н. Ткачёв. Анархия мысли. С. 35, 37.

157

Из числа русских переводов на эту тему см. широкий спектр изданий от Константина Франца (1817–1891) до Рене Вормса (1869–1926): К. Франц. Общие начала физиологии государства [1857] / Пер. [1870]. М., 2012; Р. Вормс. Общественный организм [1896] / Пер. под ред. А. С. Трачевского [1897]. М., 2012. См. свод советского официоза описываемого времени о Дарвине: Учение Дарвина и марксизм-ленинизм (к 50-летию со дня смерти Дарвина) / Сб. ст. под ред. П. И. Валескалн и Б. П. Токина. М., 1932. А также представительную марксист- скую антологию: Дарвинизм и марксизм / Сб. ст. под редакцией М. Равича-Черкасского. Харьков, 1923 (Энгельс, Вольтманн, Тимирязев, Каутский, Ферри, Лориа, Геркнер, Бюхнер, др.).

158

А. К. Гастев. Новая культурная установка [1924] // А. К. Гастев. Как надо работать. Практическое введение в науку организации труда. М., 2011. С. 105.

159

Андрей Платонов. Будущий Октябрь [1920] // Андрей Платонов. Сочинения / Гл. ред. Н. В. Корниенко. Т. 1: 1918–1927. Кн. 2: Статьи. М., 2004. С. 107.

160

В. Сарабьянов. Введение в диалектический материализм. [Херсон,] 1923. С. 24, 26, 29.

161

Г. В. Плеханов. О так называемом кризисе в школе Маркса (конспект лекции против Бернштейна и К. Шмидта) [1901] // Г. В. Плеханов. Против философского ревизионизма. М., 1935. С. 183.

162

Г. В. Плеханов. Бернштейн и материализм [1898] // Г. В. Плеханов. Против философского ревизионизма. М., 1935. С. 42–43.

163

Это заложено в самой рациональности просвещенческого типа: например, «Маркузе убеждён, что в том, что Макс Вебер назвал “рациональностью”, утвердилась не “рациональность” как таковая, но выступающая от имени рациональности определённая форма непризнанного политического господства» и постулирует «сплав техники и господства, рациональности и подавления» (Юрген Хабермас. Техника и наука как «идеология» [1968] // Юрген Хабермас. Техника и наука как «идеология» / Пер. под ред. О. В. Кильдюшова. М., 2007. С. 51, 57). Можно увидеть персонализацию такого сплава в образе описанных критиком сталинского коммунизма «философов-заговорщиков», оперирующих диалектической казуистикой – «они мечтали добиться власти, чтобы уничтожить власть навсегда; они мечтали подчинить себе мир, чтобы отучить людей подчиняться» (Артур Кёстлер. Слепящая тьма [1940] / Пер. А. А. Кистяковского. М., 2010. С. 74), но, не прибегая к казуистике, апогей такого внешне рационалистического не наследственного вождизма легко увидеть в современной риторической и массовой культуре США, где вождь (будь то президент, гоночная машина, робот, или супермен, или целая страна) всегда в одиночестве ведёт за собой отмобилизованную массу (Земной шар), лично доказывая своё индивидуальное творческое, или физическое, или синтетическое лидерство в единоличном противоборстве со Злом.

164

А. А. Богданов. Новый мир. Вопросы социализма [1924]. М., 2014. С. 94.

165

Карл Шмитт. Духовно-историческое состояние современного парламентаризма [1923] // Карл Шмитт. Понятие политического / Под ред. А. Ф. Филиппова. М., 2016. С. 148–149.

166

Карл Ясперс. Духовная ситуация времени [1931] / Пер. М. И. Левиной. М., 2013. С. 57, 77, 78, 136–137, 149, 199.

167

Цит. по: Н. Н. Кружков. Высотки сталинской Москвы. Наследие эпохи. М., 2014. С. 131 (Выделено мной. – М. К.).

168

Пожалуй, единственным исключением из этого ряда в духе прежнего сталинского Большого стиля стал орден «Трудовая Слава» 1974 года.

169

В классической западной историографии, ищущей аргументов в пользу концепции «национализации» Сталиным большевистского интернационального проекта, принято считать, что она стала результатом рационального союза сталинской власти с русским политическим национализмом, тактически начатого ещё Троцким и др., а сам Сталин лишь в декабре 1924 года выдвинул лозунг «социализма в одной стране», вслед за тем, как Бухарин в феврале заговорил об одной стране в изоляции (краткое резюме этой концепции: М. Агурский. Идеология националбольшевизма. Paris, 1980. С. 201–203). Авторам этой схемы следовало бы, однако, признать, что в главном она восходит к антисталинской критике в публицистике Троцкого, а не к изучению доктринального марксистского контекста и полноты взглядов Сталина. И, главное, эта схема не проводит ясной границы между абстрактным, среднеарифметическим «русским национализмом» и политикоэкономическим (сугубо терминологическим) «национализмом» государственности, народного хозяйства, суверенитета и т. п. Не говоря уже о национальных приоритетах главных социалистических сил Запада, фактом были их страновые различия, ставшие острыми во время Первой мировой войны. На деле уже первое приближение показывает, что о национальном масштабе русской революции большевики задумались ещё до Октября: «Мы перешли с курса на мировую революцию на курс национальной революции», – говорил член Петросовета и Петроградского комитета РСДРП(б) Антонов на совещании ЦК, ПК РСДРП(б) и большевиков-делегатов Всероссийского Демократического совещания в Петрограде 24 сентября (7 октября) 1917 года (Петербургский комитет РСДРП(б) в 1917 году: Протоколы и материалы заседаний / Подгот. Т. А. Абросимова, Т. П. Бондаревская, Е. Т. Лейкина, В. Ю. Черняев. СПб., 2003. С. 473).

170

П. Б. Струве. В чём революция и контрреволюция? // П. Б. Струве. Избранное / Сост. М. А. Колеров. М., 1999. С. 254–255.

171

П. Б. Струве. Размышления о русской революции // П. Б. Струве. Избранное. С. 286–287

172

И. Сталин. Статьи и речи об Украине. Сборник / Подг. Н. Н. Попов. [Киев,] 1936. С. 118–119.

173

А. В. Чаянов. Опыты изучения изолированного государства [1921] // А. В. Чаянов. Организация крестьянского хозяйства. М.; Екатеринбург, 2015. С. 79, 90.

174

А. В. Чаянов. Номографические элементы экономической географии [1921] // А. В. Чаянов. Организация крестьянского хозяйства. С. 117.

175

А. В. Чаянов. К вопросу [о] теории некапиталистических систем хозяйства [1924] // А. В. Чаянов. Крестьянское хозяйство. Избранные труды / Сост. Н. К. Фигуровской, А. И. Глаголева. М., 1989. С. 143.

176

Карл Ясперс. Истоки истории и её цель [1949] / Пер. М. И. Левиной // Карл Ясперс. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 141. Современный взгляд на проблему см. здесь: Антуан Брюне, Жан-Поль Гишар. Геополитика меркантилизма: новый взгляд на мировую экономику и международные отношения [2011] / Пер. под ред. В. А. Шупера. М., 2012. С. 44–64 (оригинальное название книги: La visée hégémonique de la Chine – L’impérialisme économique).

177

Ф. Энгельс. Введение к английскому изданию «Развития социализма от утопии к науке» [1892] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 22. М., 1962. С. 320.

178

«Может ли… революция произойти в одной какой-нибудь стране? Ответ: Нет… коммунистическая революция будет не только национальной, но произойдёт одновременно во всех цивилизованных странах, то есть, по крайней мере, в Англии, Америке, Франции и Германии» (Ф. Энгельс. «Принципы коммунизма» (1847) Вопрос 19).

179

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 6. М., 1963. С. 28.

180

«Россия, несомненно, находится накануне революции. (…) эта революция будет иметь величайшее значение для всей Европы хотя бы потому, что она одним ударом уничтожит последний, все еще нетронутый резерв всей европейской реакции» (Ф. Энгельс. Эмигрантская литература [1875] // К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения. Т. 18. М., 1961. С. 548). Германский биограф Маркса, лично знавший его в течение многих лет и доживший до революции в России, так изложил структуру политической и идейной борьбы Маркса против России в целом: здесь он жёстко требовал от революционной Германии антифеодальной аналогии с революционной Францией 1789 года с её революционными войнами, ибо «лишь война против России есть война революционной Германии». И в этом биограф видел особую логику глобального взгляда Маркса и Энгельса на место Германии в мировой революции, косвенно подвергая сомнению их патриотическую ангажированность: «Они обозревали события со своего интернационального сторожевого поста, и это мешало им проникать в глубь жизни отдельных наций. Даже их восторженные поклонники во Франции и в Англии признавали, что они не вникли до конца в условия английской и французской жизни. И с Германией, с тех пор как они покинули свою родину, им также никогда не удалось установить по-настоящему тесную связь» (Ф. Меринг. Карл Маркс. История его жизни [1918]. М., 1957. С. 187, 529). Нет сомнения в связи марксистской «революционной войны» с «истинной войной» у Фихте (в «Назначении человека»), где действует «истинное государство против государств несвободных с целью их освобождения»: в России впервые на это косвенно обратил внимание А. З. Штейнберг, сравнивая периоды после 1789 года и после 1917–1918 гг. (А. З. Штейнберг. Братство (Ереси вслух!) [1922] // А. З. Штейнберг. Философские сочинения / Сост. В. Г. Белоус. СПб., 2011. С. 275).

181

Алексей Суворин. Русско-японская война и русская революция. Маленькие письма [в газете «Новое Время»] (1904–1908 гг.). М., 2005. С. 600. На рубеже XIX–XX веков наибольшую зависимость именно от интересов Англии в экономике и политике России демонстрировали более всего либералы и промышленники, а также – часть бюрократии, десятилетиями демонстрировавшие свои частные, семейные и деловые связи с Британией и выступавшие с фритредерских и антипротекционистских позиций (Ф. А. Селезнёв. Революция 1917 года и борьба элит вокруг вопроса о сепаратном мире с Германией (1914–1918 гг.). СПб., 2017. С. 14, 18, 20, 28–29, 50–51).

182

В. Юдовский. Двенадцатый съезд. Изд. 5. Харьков, 1930. С. 24.

183

Первоначально использование колониального Востока против империалистического Запада доктринально объяснялось прагматическими экономическими соображениями, далёкими от национально-освободительного пафоса. Второй конгресс Коминтерна летом 1920 года говорил в своих тезисах: «Сверхприбыль, получаемая с колоний, является главным источником средств современного капитализма. Европейскому рабочему классу удастся только тогда свергнуть капиталистический строй, когда этот источник окончательно иссякнет. (…) Отделение колоний и пролетарская революция у себя дома свергнет капиталистический строй в Европе» (Коммунистический интернационал в документах. Решения, тезисы и воззвания конгрессов Коминтерна и Пленумов ИККИ. 1919–1932 / Под ред. Бела Куна. М., 1933. С. 130). См. также: «СССР есть основная опора грядущей мировой революции. Мировая революция сольётся из двух истоков: из революционной борьбы пролетариата в Европе и Америке и из освободительной борьбы угнетённых капитализмом народа Востока (Индии, Китая, Индонезии, Африки и др.)» (П. Керженцев и А. Леонтьев. Азбука ленинизма. Пособие для городских партшкол и самообразования. М.; Л., 1928. С. 283).

184

Протоколы съездов и конференций Всесоюзной коммунистической партии (б). Седьмой съезд. Март 1918 года / Под ред. Д. Кина и В. Сорина. М.; Л., 1928. С. 18, 68

185

Андрей Платонов. Восстание Востока [1920] // Андрей Платонов. Сочинения / Гл. ред. Н. В. Корниенко. Т. 1: 1918–1927. Кн. 2: Статьи. М., 2004. С. 58–59.

186

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 41. М., 1981. С. 245–246. Партийный комментарий в пользу союза с революционной национальной буржуазией см. в статье видного якутского большевика М. К. Аммосова: Максим Полярный. О путях к коммунизму в отсталых странах // Большевик. М., 1924. № 7–8. С. 72–73.

187

В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 26. М., 1969. С. 354–355.

188

Эрнест Геллнер. Условия свободы. Гражданское общество и его исторические соперники [1994] / Пер. под ред. Б. Макаренко. М., 1995. С. 45

189

Роза Люксембург. Рукопись о русской революции [1918] // Роза Люксембург. О социализме и русской революции. Избранные статьи, речи, письма / Сост. Я. С. Драбкин. М., 1991. С. 307.

190

См.: М. Агурский. Идеология национал-большевизма. Paris, 1980. Часть 2.

191

См. об этом выше в примечании 3.

192

И. В. Сталин. К военному положению на Юге // В. И. Ленин, И. В. Сталин. О защите социалистического отечества. М., 1945. С. 143–145 (7 января 1920).

193

И. Сталин. Очередные задачи партии в национальном вопросе. Доклад на Х съезде РКП (б), 10 марта 1921 // И. Сталин. Статьи и речи об Украине. С. 130.

194

И. Сталин. Доклад по национальному вопросу на VII (апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б), 29 апреля 1917 // И. Сталин. Статьи и речи об Украине. С. 10.

195

См.: [Резолюция от 29 апреля 1925] О задачах Коминтерна и РКП (б) в связи с расширенным пленумом ИККИ // Четырнадцатая конференция… С. 309–314; Н. Н. Попов. Очерк истории Всесоюзной коммунистической партии (большевиков) [1925]. Изд. 7, стереотипное. М.; Л., 1928 (этот автор был одним из первых, кто в обоснование роли СССР сослался на его ресурсно-географический потенциал: С. 351, прим. 2); И. Сольц. Четырнадцатый съезд. Изд. 5. М., 1931. М. 16–17, 23; Ем. Ярославский. История ВКП (б). М., 1933. С. 229, 344.

196

В. И. Ленин. О брошюре Юниуса [1916] // В. И. Ленин. Полное собрание сочинений. Т. 30. М., 1973. С. 6–7.

197

Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898–1932). Ч. I. 1898–1924. Изд. 4, испр. и доп. М., 1933. С. 462.

198

См. разъяснение партийного пропагандиста: описывая Восток и колониальные страны как опыт общенациональных процессов и угроз, он отстаивает лозунг «единого фронта» – здесь «коммунисты ни в коем случае не должны отказываться от участия в общей национальной борьбе против империализма под предлогом якобы «защиты» самостоятельных классовых интересов» (А. Тивель. Четвёртый конгресс Коминтерна (5 ноября – 5 декабря 1922 г.) / Под ред. А. Лозовского. Харьков, 1929 (История Коминтерна в конгрессах). С. 53–54.

199

См. сборник тщательно отобранных текстов Сталина (включая беспрецедентную для большевистской пропаганды того времени публикацию прежде секретного письма Сталина Л. М. Кагановичу и другим членам ЦК компартии Украины 1926 года): И. Сталин. Марксизм и национально-колониальный вопрос. Сборник избранных статей и речей / [Сост. И. Товстуха]. М., 1937. В него не был включён эмоциональный манифест наркома по делам национальностей И. Сталина «Не забывайте Востока», уже тогда более весомо оценивший значение антиколониальной борьбы, нежели перспективы европейского коммунизма: «забывать Восток нельзя ни на одну минуту хотя бы потому, что он служит “неисчерпаемым” резервом и “надёжнейшим” тылом для мирового империализма (…) Без этого нечего и думать об окончательном торжестве социализма, о полной победе над империализмом» (И. В. Сталин. Сочинения. Т. 4. М., 1946. С. 171–172 («Правда», 24 ноября 1918)). Подражая приоритетам ранней государственной деятельности Сталина, свою речь на последнем партийном съезде, на котором присутствовал сам Сталин, Л. П. Берия композиционно-тематически сконцентрировал на проблемах национального вопроса, государственном строительстве национальных республик, сравнительного положения зависимых и колониальных стран и советских республик Востока (Л. Берия. Речь на XIX съезде ВКП(б). 7 октября 1952 г. М., 1952).

200

Перебежчик из советской разведки на Запад в своих хорошо политически продуманных мемуарах свидетельствовал как об общем мнении то, что Ленин «понимал, что его смелый эксперимент обречён на неудачу, если к отсталой аграрной России не присоединится хотя бы одна великая индустриальная держава. Самые большие свои надежды он возлагал на скорую революцию в Германии» (Вальтер Кривицкий. Я был агентом Сталина. На секретной службе СССР [1939] / Пер. И. А. Вишневской. М., 2013. С. 43 (оригинал: In Stalin’s secret service: An Expose of Russia’s Secret Policies by the Former Chief of the Soviet Intelligence in Western Europe)). В Советской России сразу отметили, что эту проблему толковал в контексте послевоенного экономического урегулирования и Дж. М. Кейнс, полагаясь на аграрное перерождение большевистской власти. По его, аккуратно отмеченному в Москве, мнению, возрождение крестьянско го хозяйства (с помощью Германии) «будет развиваться независимо от формы политического устройства России, но в конечном результате оно “будет способствовать уничтожению тех учений насилия и тирании”, проповедниками которых является советское правительство» (Н. Любимов. Мировая война и её влияние на государственное хозяйство Запада: критическое изложение работы Кейнса «Экономические последствия мира» / Институт экономических исследований НКФ. М., 1921. С. 132).