Полная версия

Божьи воины

Окружающие Прокопа гуситские командиры залились хохотом. Рейневан знал многих из них. Не всех. Не знал он Яна Гертвика из Рушинова, назначенного уже, как оказалось, гейтманом Колина. Из других сирот он уже встречал Яна Краловца из Градка. Йиру из Жечицы, в светловолосом и широко улыбающемся гиганте угадывал Яна Колду из Жампаха. Из руководителей Табора узнавал Ярослава из Буковины, Якоба Кромешина, Отика из Лозы, Яна Блеха из Тешницы.

– Поэтому, – Прокоп выпрямился, осмотрелся, чтобы было ясно, что обращается он не только к пушкарю, но и к остальным, – поэтому прошу не торопить меня, не вырываться вперед, пороха не тратить…

– А просто так вот стоять? – спросил с явным неудовольствием Ян Колда. – Под этими стенами? В бездействии?

– Кто сказал, – Прокоп оперся о частокол, – бездействии? Брат Ярослав?

– Слушаюсь!

– Флю… То есть брат Неплах наконец прислал своих стенторов[86].

– Прислал, – подтвердил Ярослав из буковины. – Десятерых. Ух и страшные же мордасы… Водкой и луком несет от них так, что и большого мужика свалит. Но голоса – ну прям колокола…

– Так пусть идут к стенам и кричат. Днем и ночью. Особливо ночью, ночью это действует лучше всего. У пана Божка есть дети в Колине?

– Дочка.

– Пусть побольше орут об этой дочке. А ты, брат Колда, поскольку не любишь бездействие…

– Что прикажешь?

– Возьмешь своих конников, объедешь села по этой и по той стороне Лабы. Еще раз протрубишь по всему району, что если кто попытается доставить городу пропитание, то тяжко пожалеет. Если схватим хотя бы с одной лепешкой, хотя бы с мешочком крупы – обе руки и обе ноги долой.

– Слушаюсь, брат Прокоп!

– Тогда – за дело. По подразделениям, больше никого не задерживаю… А ты, брат, почему все еще здесь?

– Жахнуть бы, – простонал старший под пушкой, – из большой бомбарды… Хоть бы еще разок… Перед вечерней…

– Знал я, – вздохнул Прокоп, – что не удержишься. Ладно. Но сначала пойдем со мной, осмотрю я твое хозяйство. Поглядим, как и на что пушки направлены. Привет, Шарлей. Приветствую и тебя, брат Белява. Пошли со мной. Уделю вам немного времени.

Рейневан пытался вспомнить, откуда взялось это знакомство. Прокоп Голый и Шарлей узнали друг друга при первой же встрече, в масленицу 1426 года, в городе Нимбурк, куда отослали команду из Градца Кралове. Как знать, не спасло ли это всем им шкуру; вынюхивающие всюду шпионов и провокаторов вначале градецкие, а потом нимбуркские Божьи воины становились все более подозрительными и все менее симпатичными. Ссылки на Петерлина и Горна не помогали, оказывается, Петерлин и Горн были настолько секретными сотрудниками, что их имена мало кому что-нибудь говорили и защиты не давали. Неизвестно, что было бы, если б не явился Прокоп. На шею Шарлею он не кинулся, чересчур многословно не приветствовал, но было ясно, что эти двое знакомы. Откуда, оставалось тайной – ни один не торопился с объяснениями и откровениями. Было известно, что Прокоп обучался в Каролинуме[87], ездил в заграничные учебные заведения. Рейневан полагал, что он познакомился с Шарлеем во время одной из таких поездок.

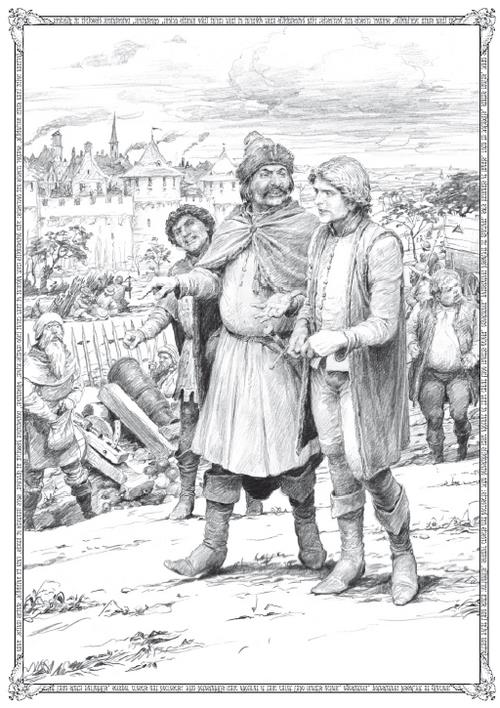

Они пошли – Рейневан, Шарлей и Самсон – за Прокопом и пушкарем вдоль линии рвов, частоколов и фашинных преград. Прокоп контролировал бомбарды и мортиры, разговаривал с пушкарями и щитоносцами, похлопывал по плечам арбалетчиков, простецки шутил у костров с цепниками, выспрашивал алебардников, нет ли у них в чем потребности. Нашел время заговорить с хлопочущими у котлов женщинами, отведал солдатской каши, не упустил возможности взлохматить чубы крутящихся у кухни ребят. Скромно поднимал руки, когда Божьи воины начинали рукоплескать в его честь.

Это длилось достаточно долго. Но и о них Прокоп не забыл.

Они вернулись в пригород.

Прокопова армия подтянулась к Колину неожиданно быстро, не оставив обитателям пригорода много времени, они успели спастись бегством за городские стены буквально с тем, что успели схватить в руки, оставив таборитам и сиротам значительные запасы пищи, много инвентаря и к тому же хаты с почти всем содержимым. Поэтому неудивительно, что именно здесь возник главный лагерь Божьих воинов, окруженный валом из телег и загородью для лошадей. Между халупами и клетями пылали многочисленные костры, звенели молоты в кузницах, стучали молотки в мастерских колесников. На веревках сушилась одежда. Визжали кони, блеяли овцы. Воняли выгребные ямы.

– А так вообще-то зачем ты, брат Белява, сюда приехал?

Рейневан украдкой вздохнул. Такого вопроса он ожидал.

Решение поехать в замок Троски принял Рейневан. Принял он его довольно спонтанно, надо сказать, с колоссальным и горячим, словно юная вдова, энтузиазмом. Энтузиазм этот и стихийность не очень-то пришлись по вкусу магикам из «Архангела», особенно Фраундинсту и Щепану из Драготуш. Оба подвергли сомнению и сообщения Акслебена о легендарных способностях легендарного Рупилиуса Силезца. Акслебен, утверждали они, фантазирует, чтобы отвлечь внимание от своего компрометирующего поражения в деле Самсона. Рупилиуса Силезца в замке Троски, вероятнее всего, нет. А если б даже Рупилиус Силезец в замке Троски случайно и оказался, то шанс, что он согласится помочь, равен нулю: по примерным подсчетам, Рупилиусу Силезцу уже стукнуло лет девяносто. Чего ж ожидать от такого старого хрыча?

Однако сторону Рейневана принял Телесма. Телесма слышал о Рупилиусе Силезце, когда-то даже мимолетно встречался с ним, подтвержденной и проверенной уже полвека назад считал его квалификацию в области спиритизма и астральных бытий. Испробовать, заявил он, не мешает. Для Самсона Медка поездка в Троски – это шанс, который следует использовать, причем поскорее. У Рупилиуса, и верно, уже девять десятков годков позади. А в таком возрасте известно: простудишься, чихнешь, пукнешь и не знаешь, когда перенесешься в астральное бытие.

Телесму поддержал Бездеховский. Престарелый чернокнижник о Рупилиусе не только слышал, но и познакомился с ним лично много лет назад в Падуе. Рупилиус, предполагал он, вполне может помочь Самсону. Однако неизвестно, захочет ли, потому что в Падуе он был известен как наглый и несговорчивый засранец.

Довольно скептически и холодно, как ни странно, отнесся к проекту сам Самсон. Самсон не участвовал в дискуссии, а если и участвовал, то весьма инертно. Не высказывался ни за, ни против. По большей части молчал. Но Рейневан знал его уже достаточно хорошо. Самсон просто-напросто не верил в успех поездки. Когда он в конце концов согласился, Рейневан не мог отделаться от ощущения, что сделал это исключительно из вежливости.

Оставался Шарлей. Мнение Шарлея о мероприятии Рейневан знал еще до того, как спросил его. Но спросил. Ради проформы.

– Это обычный идиотизм, – спокойно заявил Шарлей. – Кроме того, это начинает напоминать мне Силезию двухлетней давности, полную запала одиссею с госпожой Аделью. Поездка в Троски походит на столь же продуманную и осуществляется точно так же. И я уже очами души моей вижу ее результат. Похоже, ты никогда не поумнеешь, Рейнмар. У нас, как ты утверждаешь, – продолжал он немного тише и серьезней, – обязанности перед Самсоном, мы ему кое-что должны. Возможно, и так, не возражаю. Однако жизнь остается жизнью, а основной закон жизни рекомендует забыть о таких долгах, вычеркнуть их из памяти. Жизнь отличается, в частности, тем, что своя рубашка ближе к телу.

Помогать ближним, конечно, неплохо, но не за свой собственный счет. Мы, я утверждаю, сделали для Самсона достаточно, подвернется случай – сделаем больше. А случай подвернется, я уверен, рано или поздно, достаточно присесть и терпеливо подождать. Так что давай подождем случая. Зачем его искать, получая при этом шишки? Давай думать о собственной рубашке, Рейнмар, и о своем теле, ибо это самое важное. А на что ты собираешься выставить наши тела, парень? Куда собираешься нас вести? Продолжается заваруха, война, пожары, хаос, беспорядок и беззаконие. Неподходящее время для сумасбродных экспедиций. Без подготовки вдобавок.

– Так вот ты ошибаешься, – возразил Рейневан. – Я совершенно не согласен с тобой. И не только относительно циничных жизненных законов и отнюдь не в отношении того, что считать в жизни самым важным. Я не согласен с твоей оценкой ситуации. Ибо время не только благоприятствует поездке, но и подгоняет. Подъештедье и Йичинское Погорье захвачены нашими войсками, немногочисленные католические хозяйчики в этом районе напуганы, их мораль надломлена поражением крестоносцев под Таховом. Они сейчас словно окуренные пчелы. Поэтому если отправляться, то именно сейчас, прежде чем они очухаются и снова сумеют жалить. Что ты на это скажешь?

– Ничего.

– А вот в отношении подготовки ты прав. Давай подготовимся. Что ты предлагаешь?

Шарлей вдохнул.

Рейневан и Самсон выехали из Праги десятого ноября, в пришедшееся в этом году на пятницу поминание святого Гереона и его спутников-мучеников. Город они покинули ранним утром. Когда пересекали Пожичские Ворота, из-за туч выглянуло солнце, залив сказочным светом играющие блеском Витков и Шпитальское Поле. Радующую сердце картину Рейневан счел добрым предзнаменованием.

Ни он, ни Самсон не чувствовали себя уж слишком хорошо. У обоих за спиной было многословное и зашедшее глубоко за полночь прощание с магиками из аптеки «Под архангелом». Рейневан вздыхал и вертелся в седле – ему досталось дополнительно свершить прощальную церемонию с пани Блаженой Поспихаловой.

Они направлялись к Колину, с середины сентября осажденному Табором, сиротами и пражанами. Осадой командовал Прокоп Голый. В армии Прокопа Голого был Шарлей. Прошедший после расставания с ними месяц Шарлей должен был использовать для приготовления экспедиции. Он утверждал, что имеет такую возможность. Рейневан верил. У Шарлея были и возможности, и средства. Демерит не скрывал – больше того, ему случалось даже похваляться, что он борется в таборитской полевой армии ради трофеев и обогащения и что у него уже много чего отложено по разным тайникам.

Солнце скрылось за надвигающимися с севера черными тучами. Сделалось мрачно и грустно. Прямо-таки зловеще.

Рейневан решил, что приметы – предрассудок.

* * *Казалось, Прокоп не слушает. Но это только казалось.

– Дать отпуск брату Шарлею, – повторил он. – В военное время освободить от службы в армии? Ради твоих личных дел, брат Белява? Иными словами, сначала – личное, а обязанности перед родиной и Богом – потом. Так?

Рейневан не ответил. Только громко сглотнул. Прокоп хмыкнул.

– Согласен. Даю согласие. Поводов к тому три, – продолжал он, явно тешась их изумлением. – Во-первых, брат Шарлей служит в рядах Табора уже больше года и отпуск заслужил. Во-вторых, брат Неплах сообщил мне о твоих заслугах, брат Белява. Ты самоотверженно преследовал врагов нашего дела, кажется, геройски боролся с бунтарями в Праге шестого августа. Лечил раненых, не пил, не ел и не спал. Это, несомненно, заслуживает награды. А в‑третьих, и самое главное…

Он замолчал, обернулся. Они уже были около амбара, служившего сейчас главной квартирой и резиденцией штаба осады.

– О третьем и самом главном вы узнаете позже, мы еще вернемся к этому. А сейчас у меня другие дела. Впрочем, вы узнаете какие. Услышите, поскольку я оставляю вас при себе.

– Брат…

– Это приказ. Пошли. А ваш слуга… О, я уже вижу, чем он занялся. Это хорошо. Не помешает.

Самсон Медок, как всегда, делая вид, что ничего не слышит и не понимает, уселся у стены амбара, достал складной нож и принялся стругать найденный колышек. Самсон часто стругал колышки. Во-первых, он выяснил, что это работа в самый раз для идиота, каким он многим кажется. Во-вторых, говорил он, выстругивание колышков успокаивает, положительно влияет на нервную систему и систему пищеварения. В‑третьих, толковал он, резание дерева помогает ему в то время, когда он вынужден прислушиваться к спорам о политике и религии, поскольку аромат свежих стружек смягчает приступы тошноты.

Они вошли в амбар, в большое помещение, которое, хотя оно уже некоторое время тому назад было выбрано под штаб, все еще по-прежнему приятно пахло зерном. Внутри, за столом, ожидали два человека, склонившихся над картами. Один был небольшой и тощий, одетый в черное по моде гуситских священнослужителей. Второй, более молодой, в рыцарской одежде, был более могучего телосложения и светловолос. Его немного херувимоватое, а немного суровое утомленное лицо приводило на мысль фламандские миниатюры из «Tres riches heures du duc de Berry»[88].

– Наконец-то, – сказал маленький, черный. – Мы уже немного заждались, брат Прокоп.

– Дела, брат Прокоп.

В отличие от своего тезки второй Прокоп носил бороду, правда, скупую, неряшливую и более смешную. Из-за роста его также наделили прозвищем – называли Прокопом Малым либо Прокоупеком. Вначале простой проповедник меж прочих проповедников, он выделился среди гуситов – точнее, сирот, – после смерти Яна Жижки из Троцнова. Вместе с градецким Амброжем Прокоупек был у смертного одра Жижки, а свидетелей последних минут своего обожаемого вождя сироты почитали чуть ли не святыми, бывало, перед ними опускались на колени и целовали подол одежды, случалось, что матери приносили к ним температуривших детей. Уважение выдвинуло Прокоупека на должность главного духовного вождя – так что он занимался у сирот тем же, чем Прокоп Голый в Таборе до того, как занял положение Исполнителя.

– Дела, – повторил Прокоп Большой, указывая, в общем, в сторону осажденного города. Его слова сопроводил мощный гул, стены задрожали, с потолка посыпалась пыль. Старший пушкарь наконец-то громыхнул из своей двухсотфунтовой бомбарды. Это означало одновременно покой до утра – такая бомбарда после выстрела должна была остывать минимум шесть часов.

– Прости, брат, что заставил ждать. И ты, брат Вышек.

Вышека Рачинского Рейневан встречал уже раньше, под Усти, в коннице Яна Рогача из Дубе. Путь поляка к гуситам был нетипичен – Вышек появился в Праге в 1421 году в качестве посланника литовского князя Витольда, на службе у которого состоял. В посольстве речь шла, как сегодня уже известно, о короне для Корибутовича. Рачинскому понравилась чешская революция, тем более после встречи с Жижкой, Рогачем и таборитами, которые пришлись поляку по вкусу гораздо больше, чем умеренные каликстинцы, с которыми он обсуждал Витольдово послание. Рачинский мигом примкнул к таборитам, а с Рогачем их связала искренняя дружба.

По данному Прокопом знаку все расселись вокруг заваленного картами стола. Рейневан чувствовал себя неловко, понимая, сколь чужеродным телом он является в собравшейся за столом компании. Его самочувствие отнюдь не улучшала бесцеремонная развязность Шарлея, всегда и везде чувствовавшего себя как дома. Не помогал и тот факт, что Прокоупек и Рачинский без оговорок принимали их присутствие. Они были к этому привычны. У Прокопа под рукой всегда были всякой масти разведчики, послы, эмиссары и люди для специальных и даже очень специальных поручений.

– Осада не будет краткосрочной, – прервал молчание Прокоп Голый. – Мы сидим под Колином с Крестовоздвиженья[89], и я буду считать успехом, если город сдастся до адвента[90]. Может случиться и так, брат Вышек, что, вернувшись из Польши, ты еще застанешь меня здесь. Когда отправляешься?

– Завтра на рассвете. Через Одры, потом через Чешин в Затор.

– Ехать не боишься? Сейчас в Польше не только Олесьницкий, а любой старостишка может тебя в яму посадить. По законам, которые объявил Ягелло. В результате болезни живота, вероятно.

Все, в том числе и Рейневан, знали, в чем дело. С апреля 1424 года в Польском королевстве действовал велуньский эдикт, изданный под нажимом епископа Олесьницкого, Люксембуржца и папских легатов. Эдикт – хоть в нем не было ни имени Гуса, ни слова «гуситы» – говорил, однако, expressis verbis[91] о Чехии как о территории, «зараженной ересью», запрещал полякам торговать с Чехией и вообще выезжать в Чехию. Тем же, кто там пребывал, приказывал немедленно вернуться. Непослушных ждала инфамия[92] и конфискация имущества. Сверх того в отношении кацеров[93] эдикт принципиально изменил правовую квалификацию – из отступления, ранее каравшегося в Польше церковными судами, еретизм превратился в преступление против королевства и короля, в crimen laesae maiestatis [94] и государственную измену. Такое определение охватило преследованием и наказанием за кацерство и весь государственный аппарат, а для признанных виновными означало смертный приговор.

Чехов, естественно, это обозлило – Польшу они считали братской страной, а тут вместо ожидаемого общего фронта против «немчуры» такое оскорбление, вместо фронта – афронт. Однако большинство понимало побуждения Ягеллы и правила запутанной игры, которую он вынужден был вести. Вскоре стало ясно, что эдикт был грозным исключительно по букве – и буквами кончался. Именно поэтому, когда чех говорил «велуньский эдикт», он многозначительно подмигивал или издевательски похмыкивал. Как Прокоп сейчас.

– Это ничего, стоит крестоносцам за Дрвенцу двинуться, Ягелло тут же о своем шумном эдикте забудет. Ибо знает, если придется помощь против немцев просить, то скорее всего не у Рима.

– Угу, – ответил Рачинский. – Факт, не возражаю. Но чтобы я не боялся, тоже не скажу. Еду, правда, тайно. Но вы сами знаете, как там с новым законом: каждый тут же наперегонки бежит, каждый хочет похвалиться энтузиазмом, выскочить и проявиться, а вдруг оценят и продвинут. Так что у Збышка Олесьницкого на услугах целая армия доносителей. А у того Йенджея Мышки, епископского викария, у этого паршивца и сукина сына, нос как у пса, и он им словно пес вынюхивает, нет ли рядом с королем Владиславом какого-нито гусита… Простите, я хотел сказать…

– Ты хотел сказать «какого-нито гусита», – холодно оборвал Прокоп. – Не будем прятать голову в песок.

– Верно… Но я к королю скорее всего не приближусь. В Заторе встречусь с Яном Мэнжиком из Домбровы, партизаном нашего дела, мы вместе поедем до Песчаной Скалы, там тайно встретимся с господином Петром Шафранцем, краковским подкоморным. А Петр относится к нам доброжелательно, передаст Владиславу послание.

– Ну, ну, – задумчиво проговорил Прокоп, крутя ус. – Самому Ягелле сейчас не до послов. У него теперь другие заботы.

Присутствующие обменялись многозначительными взглядами. Знали, в чем дело, известие разошлось быстро и широко. Королеву Сонку, жену Ягеллы, обвинили в вероломстве и людоедстве. Спустила с поводка свой супружний стыд по меньшей мере с семью рыцарями. По Кракову шли аресты и следствия, а Ягелло, обычно спокойный, тоже разбушевался.

– Огромная на тебе, брат Вышек, лежит ответственность. До сих пор наши посольства в Польшу кончались скверно. Достаточно вспомнить Гинка из Кольштейна. Поэтому первым делом передай, прошу, господину Шафранцу, что если король Владислав позволит, то вскоре в Вавель поклониться его величеству прибудет чешское посольство, во главе которого буду лично я. Самое главное в твоей миссии – подготовить мою. Так и скажешь: ты являешься моим полномочным послом.

Вышек Рачинский поклонился.

– На твое решение и понимание оставляю, – продолжал Прокоп Голый, – с кем еще ты в Польше поговоришь, с кем сблизишься. Кого выспросишь. Потому что ты должен знать, что я еще не решил, к кому со своим посольством направлюсь. Хотел бы к Ягелле. Но при неблагоприятных обстоятельствах не исключаю Витольда.

Рачинский открыл рот, но смолчал.

– С князем Витольдом, – проговорил Прокоупек, – у нас один путь. Одинаковые у нас планы.

– В чем одинаковые?

– Чехия от моря до моря. Такая у нас программа.

Лицо Вышка явно говорило о многом, потому что Прокоупек тут же поспешил пояснить.

– Бранденбургия, – заявил он, тыча пальцем в карту. – Эта земля искони принадлежала Чешской Короне. Люксембурги просто уступили Бранденбургию Гогенцоллернам, так что вполне можно этот торг признать недействительным. Зигмунта Люксембуржца мы не признали королем, не признаем и его гешефты. Отберем то, что нам принадлежит. А если немчура воспротивится, то отправимся туда с телегами и по заднице их отлупим.

– Понимаю, – сказал Рачинский. Но выражение его лица почти не изменилось. Прокоупек это видел.

– Получив Бранденбургию, – продолжал он, – возьмемся за Орден, за Крестоносцев. Отгоним проклятых тевтонцев от Балтики. И вот оно – море. Не так, что ли?

– А Польша? – холодно спросил Вышек.

– Польше, – спокойно включился Прокоп Голый, – Балтика не нужна, это стало видно по Грюнвальду. И видно было по Мельненскому миру[95]. Это так же четко видно по теперешней политике Ягеллы, вернее, Витольда, потому что Ягелло… Что делать, это неприятно, но такова жизнь, каждый из нас когда-нибудь впадет в детство. А что касается интересов Витольда, то они – на востоке, а не на севере. Поэтому мы возьмем себе Балтику, ибо… Как ты это говоришь, Шарлей?

– Res nullius cedit primo occupanti [96].

– Ясно, – кивнул головой Вышек. – Итак, одно море уже есть. А второе?

– Разобьем турок, – пожал плечами Прокоупек, – вот вам и Черное море. Чехия станет морской державой, и все тут.

– Как видишь, брат Вышек, – улыбнувшись, подхватил Прокоп Голый, – мы народ надежный. Нам со всеми по пути, да и с нами всем удобно и выгодно. Ягеллу мы обезопасим от ордена, Витольду предоставим свободу рук на востоке. Пусть завоевывает и захватывает там что захочет, хоть Москву, хоть Новгород Великий и Переяславль Рязанский. Папе тоже будет неплохо, если мы уничтожим крестоносцев, чересчур уж разбушевавшихся и гордых, реализуем пророчество святой Бригитты, на сей раз полностью и до конца. А когда возьмемся за турок, то Отец Святой тоже скорее обрадуется, чем будет недоволен, правда? Как ты думаешь?

Вышек Рачинский придержал свои мысли при себе.

– Передать все это, – спросил он, – Шафранцу?

– Брат Вышек, – посерьезнел Прокоп. – Ты прекрасно знаешь, что надо передать. Ты же наш человек, истинный христианин, причастие принимаешь из Чаши, как и мы. Но ты поляк и патриот, поэтому делай так, чтобы Польша тоже выгадала. Ведь крестоносцы – постоянная угроза для Польши, Грюнвальд не очень помог, Тевтонский орден по-прежнему висит над вами словно дамоклов меч. Если король Владислав прислушается к папским жалобам и мольбам, присоединится к крестовому походу, вышлет на нас польское войско, то и крестоносцы тут же с севера ударят. Ударят брандербужцы и силезские князья. И Польше – конец. Конец Польше, брат Вышек.

– Король Владислав знает об этом, – ответил Рачинский. – И не думаю, чтобы он присоединился к крестовому походу. Однако польский король не может в открытую пойти против папы. И без того множатся пасквили, и без того Мальборк[97] нашептывает, что, мол, Ягелло язычник и идолопоклонник в душе, что с язычниками якшается, что с дьяволом в сговоре. Так что польский король стремится к миру. К согласию между Чехией и Римом. А Рим к такому согласию почти готов…

– Готов, готов, – съязвил поляк. – Если бы папа мог вас… то есть нас взять под меч и огонь, то взял бы. Отсекали бы головы, мучили, конями топтали, живьем сжигали, топили и при этом воспевали бы Gloria in excelsis[98]. С нами сделали бы то же, что с альбигойцами, заявили бы, что это во славу Божью. Но оказалось, что не могут. Силенок маловато. Поэтому согласны на переговоры.

– Знаю я, чего они хотят, – презрительно фыркнул Прокоупек. – Но мы-то почему должны хотеть? Ведь не они нас, а мы их по заднице лупим.

– Брат, – Рачинский воздел руки в жесте отчаяния, – брат, ты повторяешь мне то, что я и сам знаю. Позволь я скажу тебе, что знает польский король Владислав. Что знает каждый христианский король в христианской Европе. Пока что церковь владеет миром и держит два меча: духовный и светский. Проще сказать: именно у папы вся светская власть, а у короля в руках всего лишь доверенность. Еще проще: королевство Чешское не будет королевством до тех пор, пока папа не утвердит чешского короля. Только тогда наступит мир и порядок, а Чехия вернется в Европу как христианское королевство.

– В Европу? То есть в Рим? Хорошо, вернемся, но не ценой потери суверенности! И нашей религии! Наших христианских ценностей! Сначала Рим, то есть Европа, должна принять христианские ценности. Кратко говоря, должна воспринять истинную веру. Иначе говоря: нашу. Итак, primo: Европа должна одобрить и принять причастие из Чаши. Secundo: должна присягнуть четырем пражским догмам. Tertio…

– Скорее всего, – Рачинский не стал дожидаться tertio, – сомневаюсь, чтобы Европа пошла на это. Не говоря уж о папе.

– Вот увидим, – взъерепенился Прокоупек. – Сколько отсюда до Рима? Миль двести? Самое большее за месяц дойдем. Тогда и поговорим! Как увидит римский антихрист наши телеги за Тибром, так хвост подожмет.

– Спокойно, спокойно, брат. – Прокоп Голый уперся кулаком в стол. – Мы за мир, ты забыл? Наш ученый брат Петр Хелчицкий учит, что ничто не может оправдать пятого завета. «Не убий» – свято и ненарушимо. Мы не хотим войны и готовы на переговоры.

![Божьи воины [Башня шутов. Божьи воины. Свет вечный]](/covers_200/8507783.jpg)