полная версия

полная версияСобрание сочинений в 15 томах. Том первый

В 1770 году «Труды Всероссийского Вольного Экономического общества» распубликовали такое вот объявление:

«Вольное Экономическое общество, за долг себе вменяя иметь попечение о приведении сельского домостроительства в наилучший порядок и приращение, предприяло полезное намерение поощрять и прочих рачительных сельских жителей к таковым же похвальным трудам, награждая их по достоинству золотыми и серебряными медалями. В следствие чего и дана супруге господина статского советника и Вольного Экономического общества члена Петра Ив. Рычкова золотая с вырезанием ея имени медаль за то, что она оказала тщательные в сельском домостроительстве пользу приносящие достохвальные свои труды и Вольному Экономическому обществу прислала сперьва пряжу из козьяго подсада, а потом ею же самою вязеной платок».

Рычковы привязали казачкам интерес к важнецкому занятию.

Работа платков, шалей, шарфов обернулась первостатейным делом уральских казачек. Себе на удивленье они доискались в вязанье прикорма семействам своим, а заодно и раздолья себе выказать недюжинный дар свой.

Платок наш не первейшиной ли промеж радостных творений русских умельцев вшагнул в чужеземье.

В 1862 году урядникова хозяйка Мария Ускова с хуторка близ станицы Оренбургской услала через генерал-губернатора на всемирную выставку в Лондон шесть своих платков.

Лондон откликнулся медалью «За шали из козьего пуха», дипломом и 125 рублями серебром.

А двадцать вёсен отпустя казачка Ускова возьми да покажи на Всероссийской выставке прегромадную пёструю шаль. По углам посадила, вывязала короны, а по кайме торжественно пустила первые слова из народного гимна. Шаль оценили в сто рубчонков серебром. По тогдашним временам капиталище этот незнамо как большой. Недоступный. А потому не приискался охотник взять шаль.

На той же выставке дошумела до серебряной медали белая пуховая шаль Владимировой «в двадцать золотников[226] весу. Тонина нити и ровность вязки, а равно и изящество рисунка этого шедевра женского рукоделия обратили на себя особенное внимание экспертной комиссии. Цена шали… – Цветочка перестала читать, потукала пальцем в тетрадь. Мол, Вы только послушайте! Послушайте, что дальше! И она торжественно, будто с трибуны, пошла начитывать: – Цена шали не была обозначена, и экспертам предоставлено было экспоненткою оценить её по сравнению с другими работами того же рода»! Видали, бабушка!

Слава придавила платок бедой.

В оренбургские веси хлынули и заполонили, что твоя саранча, перекупщики. За ничто, дарма почитай скупали барышники пуховое добро. А в громких столицах да в прочих почтенных городах всё это, взятое задешевле грибов, спускали по крутой цене.

А что до самих вязалок, так они в миллионстве не тонули. Напротив совсем. При малой плате, когда, случалось, не покрывался не то что труд – материал даже не окупался, ветер гуливал в карманах, и бездолье ко многим приставало, как слепой к тесту. Понятно, при такой неуправке сама вязка и её качество скачнулись к убыли.

И вот тут-то в горькую судьбину платка державно вошла Елена Михайловна Ершова, жена нового губернатора.

Ершова дерзостно отвадила залётных спекулей.

По доброй цене она скупала сработанные платки и через доверял сбывала в Петербурге, в Москве.

Ожили казачки. Заработали с дорогой душой.

Поглядели, поглядели на них завистливым глазом да и сели за спицы даже те, кто до этого вовсе и не вязал.

Впятеро больше против прежнего стали работать платки.

Оно и пояснить за милую душу просто.

Казачки начали, вправде сказать, выручать по две платы. Отдают дома – уже с барышом. А после ершовской продажи на стороне всплошь да рядышком плюсуют ещё такой же прибыток, о котором суеверно предпочитали не сарафаниться.[227] Большие деньги любят тишину.

Отвязалась нужда.

Ершова твёрже налезла на качество.

Делала заказ и чуть тебе не силком понуждала в чистые пуховые нити вливать шёлковые.

Новизна накинула блеску. Платок сразу заиграл. Стал ещё нарядней, богаче, роскошней.

Одно слово, отдай всё – мало!

По ершовскому рецепту вяжут и посейчас.

А между тем Ершова продавала платки не только в России, но и в чужих землях. Снарядила и заслала партию даже в сам Чикаго, на «Всемирную Колумбову выставку в память 400-летней годовщины высадки Колумба».

Какое же последствие?

Помимо мгновенной распродажи Чикаго отжаловал шесть медалей с дипломами.

В одном вот такие слова:

Американские Соединённые Штаты по постановлению Конгресса уполномочили Всемирный Колумбов комитет при международной выставке, устроенной в Чикаго в 1893 году, выдать медаль госпоже Рыковой (Оренбург, Россия) за присланные на выставку платки. Выставленный материал состоит из козьего пуха, искусно подобранного и расчёсанного рукой, отличается необыкновенной лёгкостью и шелковистостью. Изделия замечательны по своим оригинальным и богатым узорам, что свидетельствует о большой опытности в ручном вязании.

Вон оно как заокеанская Америка про нас-то!

24

И на коз честь пала.

Добрые платки эти работают из пуха козы, что припожаловала к нам то ли с Тибета, то ли с Памира.

Народ высортировал самолучшую породу. Отменней и не надо как подладилась она к нашей жизнёнке.

Летом в оренбургских степях и предгорках лютует сорокаградусная жара. Зимой сорокаградусные морозяки. В лихорадку[228] ураганы срывают с ног лошадей.

И от зноя, и от стужи спасает коз подшёрсток. Мягкий, нежный пух. Он тонок, лёгок. Его способно прясть.

За такие плюсы заграница живо-два проторочила дорожку к нашему к пуху и напала на него, как гуси на мякину.

Парижане накатились ладить шали.

Англичане затеяли мастачить пуховые платки на наш манер. Отчего так и прозвали их сами «имитация под Оренбург».

Всё бы оно и ничего. Да не по карману оказалась приятность таскать пух по кругосветью из края в край.

И отважилась тогда заграница завезти на расплод самих наших коз.

В 1818 году французы отрядили в нашу сторону посланника своего Жубера. Пролаза этот так и эдак излетал нашу землю. Где коза во дворе, туда и чужедальний льстивый козёл с бородой:

– Кезинька-кезинька-кезинька,[229] голубушка!..

Гонялся, гонялся, а надёргал-таки тыщу триста горьких козушек и, ох, смерть моя, родимец тебя уходи, пешим порядком погнал балахвост[230] экую тучу к морю.

Вряд ли какая платошница хоть и раз была на море.

Так зато козушке-то нашей чести что! В Крыму уже чин чином спроводили на корабль.

А с корабля коза выше коровы в поле!

Проводили, уняли мостки да и покатили несчастных.

Сегодня Стамбул. Назавтра тебе вид ещё почудней.

А там и сам Марсель…

Всё про всё лишь третинка снесла долгое странствие в духотище трюмов, набитых битком.

За козами уход держали – не всякая мать смотрит так за своей родной кровинкой. Всё одно проку пшик. Климат не тот. В самой скорой скорости шерсть козы решилась тех плюсов, возради чего её и везли. Коза полысела. Если у нас за год с козы начёсывали до 450 граммов чистого, отборного пуха, то на новом месте всего-то сто грамулек.

Не ужилась, не приняла, не прилюбила наша козушка и Англию, и Южную Америку.

Разборчивая. Умничка. Всё на стороне не по ней.

Да что его кивать на заграницу?

Уже в наши дни, недавно вот совсем, переправили партию коз на Кавказ.

Чего уж лучше? Юг! Живи не хочу!

И не захотела!

Юг она любит.

Да только нашенский.

Уральский. Щедрый на свирепые морозы и зной.

Козушка наша чувствует себя как дома только дома.

Вот про что я услыхала от Цветочки.

Отворила мне Цветочка глаза.

Заворожила меня история.

Заворожила и сама Цветочка.

Заворожила и посверх меры подивила.

Бабака я на слово скорая. Не по мне топтаться вокруг да около. Напрямки и полосни:

– Как-тось ты не по-столичански речи лепишь. Не обижайся. И словом и манерами не городская ты будешь. Выговорка у тебя вроде как наша… Иль, можь, подыгрываешь мне?

Смеётся:

– Ворона соловью не подпоёт.

– Какая ж ты ворона? – согневилась я. – Не сплетай чего лишнего… А всё ж в интерес вбежать…Ты всё вот подпускаешь: наша козушка, юг наш уральский… Ты так говоришь, вровняшку ты нашенская откуда из Надеждинки иль из Черкасс.

– Тёть Нюр! – пала Цветочка мне к груди. – Да как же мне ещё прикажете говорить, если мои родители-удивители в Полтавке! Это в нашем же, в Саракташском, районе. Выше туда по Большому Ику… В Полтавке я народилась, выросла. В МГУ прорвалась с боями неместного значения. Всего на месяцок расслабилась после вступительных баталий, потеряла бдительность, и я уже в плену. Замужем за столичанином.

– Оя! – горделиво вознесла я палец. – Вона какие мы оренбургские! На сами на Воробьёвы горушки взлезла. Радости слаще тебя благоверик во всей Московушке не сыскал! Ай да оренбургские! Ай да оренбургские! Вот так мы!! Вот так мы!!!

25

Русский что увидит, то и сделает.

Как-то я с Мишей – это внучок, назвали так в честь дедушки, Михаила моего, – посунулась это я с Мишей на станцию встречать Веру.

Пришлёпали.

Поджидаем рабочий поезд.

А вокруг хорошо-то как!

На небе ни хмуринки. Погодушка вкрай раскружилась.

Солнечный март играючи ломал зиме рога. Доил крыши. Озоровато гнал с весёлых нагорков сердитые ручьи.

Увидал мой Миша утку в канаве с талой водой, насмерть переполошился.

Заходился это выдернуть утку из лужи.

Взахлёб сорочит:

– Бабаль! Она ж застудится! У неё ангинка будет!

Посмеиваюсь я на те страхи и в печали смотрю на станцию…

Строил сам Миша…

Крепостно, на крестьянскую руку сладил. Постарела-то что… А жива…

Перехватило у меня дыхание. Дай ещё минуту, ударилась бы в слёзы. (Повсегда оно вот так, как только здесь окажусь.)

Да тут вывернулся из-за дома поезд. Высыпал, как горох из мешка, народко и убежал.

Стою перебираю глазами приезжан.

– Баушка, а баушка! – шумит калякуша. – Та вон тётенька не наша. Чужатка.

– Знамо… Слава Богу, что за бабкой не забыл свою мать в лицо.

– Бабаля! Да ты не споняла меня! – всплеснул мой упрямик ручонками. – Да она ну совсема из чужого места!

– А что, грамотейка, у неё на лбу прочитал?

– Прочитал… Раз нету такого платка, как на мне. Как на тебе.

На мне серела толстая, жирная пуховка.

В такую же по самые глаза запрятала я и Мишу.

Раньше я как-то не присматривалась, кто там что таскает на голове. А тут таким открытием было для меня, что правдоречивый пузырик своих, оренбургских, отличал по пуховым платкам!

А верно-таки подметил.

Добрую долю года женщины у нас в платках да не в абы каких.

Первый, набольший козырь платка – рисунок вязки. Узор. Пока никто не сыскал два платка с одинаковым узором. Да и не сыщет. Потому как всякий, какой хочешь узор – желанное дитя женской фантазии. А какой матери всхочется, чтобушки все детки были на одну личность?

И потом. Чего ж его выкамаривать, мастачить одно и то же? Это ж и глазу нудно, и душе тошно. А с другого боку забеги, так вовсе пустое всё то. Богом-то мы не обижены. У каждой и во сне не тают перед глазами, просятся на спицы новые узоры один другого казистей. Дюжину жизней изживи, а не выгонишь, не сработаешь всё.

Напротив. С летами свежих узоров болеет. На что навкруге ни положи глаз, видишь узор.

Окна в зиму стынут?

И всякий раз мороз негаданную картинку за милую душу подаёт на стекле. Поспевай только спицами снимать готовенькое. Случись же недосуг сейчас, так само ляжет на память и в вольную минуту достанешь из той кладовки припрятанное.

Или дождь в ветер.

Вот тебе и узор «косой дождик», «косорядка».

Ой! Да ну каких только узоров нету!

Тут тебе и «паутинка», и «узорчатая ягода», и «соты», и «глухотинка», и «корольки», и «мышиные тропки», и «снежинка», и «горох», и «пшёнка», и «ягодки», и «ягодка-перевяз», и «рыбьи глазки», и «кошачьи лапки», и «деревчики», и «зубочки», и «выворотный узор», и «шашечки», «шашечки», и «тройная ягода», и «мышиная дорожка», и «кошачий глаз», и «крупная малинка», и «крупная малинка», и «цепочки», и фонарики», и «окошечки», и «змейка», и «змейка с отростками», и «гребешки», и «гармошечка», и «мышиный след», и «косые глухотинки», и «сердечко», и «ягодки с самоварчиками»…[231]

Последненький – моёшенький. В музей вязала…

А как оно у меня иной раз зарождается узор?

Не знаю, как его быстрыми словами и сложить…

Ну да ладно. Как есть…

Ну, вот представьте, как писатель мудрёно подбирается к своей книжке. Так и платошница часом подступается к узору.

Боже упаси, и узкой мысли не держала уравнять книжку с платком. Вовсе нет. А всё ж что-то такое сродственное, неминучее да и водится, ежли говорить про самое про начало.

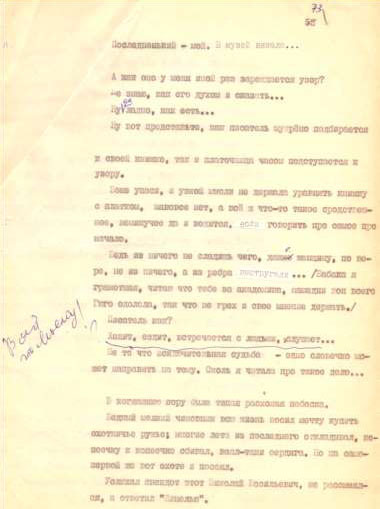

Страница романа «Оренбургский платок» с пометкой В. П. Астафьева. Рукопись

Из ничего не сладишь чего. Даже женщину, по вере, не из ничего, а из ребра выстругали… (Бабака я грамотная. Читаю что тебе за академика. Намедни вон всего Гюго одолела. Так что не грех и своё мнение держать.)

Писатель как?

Ходит.

Ездит.

Встречается с людьми.

Слушает…

Не то что исключительная судьба – одно словонько может направить на тему. Сколь я читала про такое…

В когдашкину пору бегала вот эта расхожая побаска.

Бедный мелкий чиновник всю жизнь баюкал мечту купить охотничье ружьё. Множкие лета из последнего откладывал. Копеечку к копеечке сбивал. Взял-таки сердяга. Но на самопервой же вот охоте и посеял.

Услыхал анекдот этот Николай Васильевич. Не рассмеялся. А ответил «Шинелью».

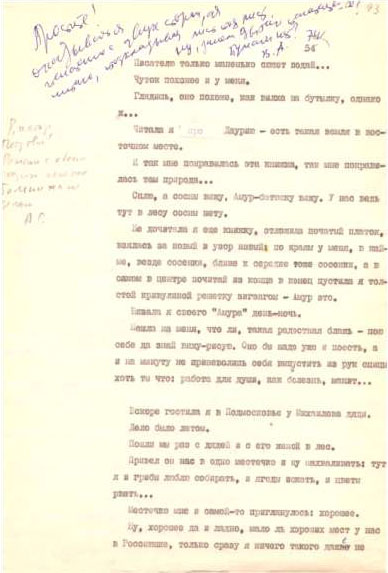

Страница рукописи «Оренбургского платка» с «выговором» В. П. Астафьева: «Простите! Оказывается, печатано с двух сторон, а я читаю, подкладывая лист под лист. Ну, зачем Вы так печатаете-то? Бумаги нет? В. А.». Тут же, на полях, чуть ниже я прилепил свое карандашное покаяние: «Виктор Петрович! Раньше печатал с обеих сторон. Больше так не делаю. А. С.».

Писателю только маненько сюжетец подай…

Чуток похожее и у меня.

Глядишь, оно и похоже, как вилка на бутылку.

Однако ж…

Читала я про Даурию.

Живёт такая земля в восточном месте.

И так мне понравилась эта книжка-праздник. Так мне понравилась там природа…

Сплю, а сосны вижу. Амур-батюшку вижу.

У нас же тут в лесу сосны нету.

Не дочитала я ещё книжку, отложила початый платок. Взялась за новый и узор новый. По закраинам у меня, в кайме, скрозь сосенки. Ближе к серёдке тоже сосенки. А в самом в центре пустила я толстой кривулиной решётку зигзагом. Амур это.

Вязала я своего «Амура» день-ночь.

Наехала на меня, что ли, такая радостная блажь – пою себе да знай вяжу-рисую. Оно бы надо уже и поесть, а и на минуту не приневолишь себя выпустить из рук иголки. Хоть ты что! Работа для души, как болезнь. Манит…

В скорых днях гостила я в Подмосковье.

У Михайлова дяди.

Дело сплелось летом.

Пошли мы раз с дядей и с его женой в лес.

Привёл он нас в одно местечко и ну нахваливать. Тут я и грибы люблю собирать, и ягоды искать, и цветы рвать…

Местечко мне и самой-то поглянулось. Хорошее.

Ну, хорошее да и ладно.

Мало ль хороших мест у нас в Россиюшке?

Только сразу я ничего такого даже не подумала.

Отлилось время.

Горячее старенькое лето-летечко сманило-увело за собою и юную ветрогонку осень.

Уже зимой, в крутелицу, сижу я в Жёлтом под окном.

А вижу не свою улочку в богатом снегу, а тот летний подмосковный вижу лес. Дядин голос слышу счастливый…

Услала я им платок. Приписала дяде:

«Смотрите, тут Ваши любимые деревья. Промеж ними грибы, цветы, ягоды…»

Да-а…

Нешь упомнишь, сколько было тех узоров…

И «бантики» вязывала, и «корольки», и «лесики», и «люстру»…

За свою жизнь навязала я платков до Луны. Посверх трёх тыщ.

С кульманский вагон, поди, смеляком[232] будет.

26

Алмаз алмазом режется.

А вот спроси, какой из платков спротни других дороже, я сразу и не скажу. Матери все свои ребятёшки распрекрасны.

Путешествовали платки мои по выставкам в Брюсселе да в Дели там, в Монереале да в Вене… А про Москву с Оренбургом уже и молчок.

Понавезли платки мои с тех выставок всяких там наград, чать, с полкороба.

Последненькая, остатняя была наградушка даве вот.

Золотая медалька с дипломом.

Диплом красиво так золотом писан:

«Награждается народный мастер Блинова Анна Фёдоровна за творческие достижения в создании произведений, представленных на Пятой республиканской художественной выставке «Россия». Москва, 1975 год».

Эвона как!

Выходит, художество платок мой…

Ну чего его там пуговицы крутить? Ну чего задарма слова терять? Одна приятность, когда работа твоя в радостинку людям.

Но как мне не выделить один платок свой?

По выставкам он, ей-пра, не курсировал. Так зато вызволил меня, возвернул из больницы.

Он мне самодорогой и есть…

Годы мои…

На годы на свои молодявые я в тяжёлой, в крутой обиде.

Не заметила и как, чудится, не тайком ли удрали от меня. Спокинули одну одной на самовластие старости…

Да-а…

Не молодайкины лета мои уже.

Беда на каждого виснет.

Сплоховала, совсем сплоховала бабка.

В сам Оренбург с воспалением почек свезли.

Вера моя, дочка (своим семейством Вера жила в Оренбурге), дневала и ночевала у меня в казённой больнице.

Утро так на третье, смотрю, проблеснули на стенке часы с кукушкой.

Идут себе. Попискивают.

Перехватила Вера мой удивлённый взгляд:

– Лёня устарался. Скатал в Жёлтое…

– Не муж у тебя Лёнюшка – золото…

– Любимые твои, – Вера скосила глаза на часы. – Они будут куковать. А ты будешь слушать и тебе будет приятно.

– Аха, будет, – соглашаюсь я. А про себя несу на ум: «Плохи твои, милаха, дела, раз врачи дозволили дочке домашние часы твои в палате привесить. Задохлице[233] в последнем отказу не дают».

Через большую силу Вера шлёт мне убитую улыбку.

А сама слёзы с красных глаз платочком промокает.

– А они, мам, идут…

– А что им… Вышел завод… Заведи… Пойдут… А вот мой, доченька, видать, весь завод… Кончился… Как доктора ни бейся, не завести, видать, меня больше как часы…

– Ну-ну-ну! Я сама фельдшерка. Кой да что смыслю… Врачи всё способные. Не переживай. Найдут на твои болячки управу!

Врачи и так. Врачи и эдако.

Да не подымается бабка. Хоть что ты тут.

Подняться не подымусь. А у самой – хошь ты этого! – слышу, рукам вроде чего-то да и не хватает. А у самой, слышу, пальцы по работе ссохлись. Поработать платок хочется. Я ж в эту работу втянута, как наркомат.[234] Нету пальчикам моим места. Даже страх взял – сами слабонько ворочаются. Выделывают всё движения то в виде как сучишь, то в виде как вяжешь иль разглаживаешь связанное что…

А у самой слёзы с горох.

В слезах в кровать. В слезах с кровати…

Целую вечность провалялась я.

А как была плохая, да так в хилушках и примёрзла.

Разбежалась проситься домой.

– Доктор… Моченька вся моя выкипела… Не могу я большь…

А мне отказ:

– Нельзя вам пока домой. Полный не прошли курс лечения.

– Доктор… Это хорошо, что вы строго исполняете порядок. Только… Ну на что всеполный ваш курс упокойнику? Ну на что спасать волосы? Головы давно уж нету…

Блеснул мой погорячливой профессор очками.

Получила я тут в отхлёстку два неполных, а третий на орехи.

– Извините, – сорочит. – Но только человек без головы мог такое сказать.

– Выходит, я права?

– Больной всегда прав. Но предоставим слово и времени!

Обиделся, как есть наполно обиделся мой доктор.

Стыд потянул меня за язык каяться.

– Доктор, дурность моя вмешала меня в эти слова. Если что не то свалилось с языка, так вы простите старой глупушке дурность мою такую…

– Прощаю, конечно. Прощаю. Да что там…

– Ох, доктор… Каба[235] вы только знали, как тяжело ничего не делать… Ох, знали б вы, ведали, как без работы скучно. Навовсе скучно. Ну так скучно…

Завеселели глаза у моего у доктора.

Вопрос мне на разведку подсылает:

– А что бы вы делали?

– А я умею платки вязать. Я бы платки, доктор, вязала.

– Вяжите, раз можете.

Не на камень пали слова мои.

На другой день Вера приспела ко мне перед обедом.

Я и спровадь её в гардероб за моим привьянтом.

А не в лишек тут пояснить.

Где что ни скрутись там вроде аварии иль ещё беды какой, пуховницу враз признаешь. Куда б мастеровая платка ни шла, куда б ни ехала, в сумке всегда работа: спицы, кайма, нитки…

Это за обычай.

Как снаряжали меня в больницу, я не помню. В таком вот разломе была. Навовсе отжилая была. На отходе.

Ну куда!

Почки же запалились. Сильные отёки. Ширше бегемотихи распёрло. Вида, после сказывали, никакого я на жизнь не давала.

А всё едино по обычности впихнули мне в сумку все вязальные причиндалы, что пребывали сейчас на госсохранности в гардеробе.

Принесла Вера мою сумку.

Засверкала бабка. Ворухнулся в орлице живой дух!

То я, бывало, погляжу в тоске на нянечку-хохлуху, на её каталку с харчем. Сморщусь. Нет, мол, не надобно. Поняйте назад.

То и весь мой был обед в минулые дни.

А тут тебе козырь-девка за присест живо уборонила до крайности полную миску борща, хороший так из оковалка кусман телятинки. (Вера принесла.) Чистёхонько всё подмела.

Наелась, как поп на Масленицу.

Ну теперь, блин ты сухой-немазаный, можно и с голодным бороться!

Ну теперь, думаю, спицы у меня из рук не попадают.

Обложила меня Вера подушками да и смаячь себе по делам.

Пропала моя Вера за дверью.

Забыла я про всё на свете.

На койке сижу себе именинницей. Знай настукиваю иголками свои «ягодки с самоварчиками».

При долинушке млада стояла,Калину ломала.Я калинушку ломала,Во пучочки вязала,Во пучочки вязала,На дорожку я бросала,Приметочки клала.Я приметы примечала,Дружка возвращала.Воротись, моя надежда,Воротися, сердце.Не воротишься, моя надежда,Хотя оглянися;Не оглянешься, моя надежда,Махни чёрной шляпой,Чёрной шляпой пуховой,Шляпой, шляпой пуховой,Правою рукой.Пела я не в голос.

Пела-звала я одну надежду. Чтобушки встать. Вернуться чтобушки к работе.

Без работы человек отживается…

За старыми спицами подворачивает ко мне на свиданье былое.

Вижу себя молодой…

В Крюковке себя вижу…

В Ташкенте…

Давно покончилась война.

Возросли мои горюшата. Повыучились.

Саша не развисляй какой. Ин-же-нер-ко… Первый у нас в роду инженер.

В Гае при меди служит сыновец.

Вера фельдшерка. Там кокористая что! Как чего надумает – умрёт, а сделает. У меня из крови пересосала напористость.

Сама моя упрямка ребятёшечками уже обсыпалась, будто квочка курчатками, и побегла в вечерний институт. Всё повыше куда дерётся Верочка.

Таково хорошо, таково радостно… Прямо лето на душе.

Увидь отец, помиловался бы…

Отец…

Бабы в Жёлтом всё такали:

– Девойка ты не безвидная. На твой век война оставила мужичья, этого сладкого сору… Роса утрення падёт – уйдёт молода вдова замуж.

А не ушла…

Встречались стоящие люди.

Один даже вон из самого из Киева вязался. Там у него под бомбами семья полегла.

Ни на что не польстилась.

Мужа, пускай и награждённого могилой, любя не спокидают…

Поехал далёко казак на чужбинуНа добром коне вороном.Свой Урал он навеки спокинул,Ему не вернуться в родительский дом.Напрасно казачка его молодаяИ утро, и вечер на север глядит:Всё ждёт, поджидает с далёкого края,Когда к ней казак на коне прилетит.А там, за горами, где вьюги, метели,Где страшны морозы зимою трещат,Где сдвинулись грозно и сосны, и ели,Там кости казака лежат.Казак и просил, и молил, умирая,Насыпать курган в головах,И пусть на кургане калина роднаяКрасуется в ярких цветах.У Миши это первая была песня.

Как идти бить немца, списал на листочек.

Потом этот тёртый-перетёртый клочок, где и слов-то уж не распознать, переслал мне его соратный товарищ, сосед по госпитальной койке.