полная версия

полная версияО крестьянстве и религии. Раздумья, покаяние, итоги

В разразившейся Гражданской войне обманутые солдаты – молодые крестьяне большей частью предпочли выступать на стороне Красной армии, боясь генералов, что они снова отберут землю. Это обеспечило большевикам победу в Гражданской войне. В этой братоубийственной войне громадные потери понесло крестьянство, так как солдатскую массу в противоборствующих белой и красной армиях составляли крестьяне. Потери господствующих классов были незначительными.

Но крестьяне не желали жить и работать в коммунах, быть сельскохозяйственными рабочими, предпочитая пусть мелкое, но собственное дело. Сопротивление крестьян жестоко подавлялась.

Практика военного коммунизма выкачивать железной рукой продотрядов с помощью комбедов большую часть производимого крестьянами хлеба привела к развалу сельскохозяйственного производства, к небывалому, до людоедства голоду крестьян. Ситуация требовала изменения хозяйственной политики, хотя бы временно – к НЭПу.

Пользуясь моментом, когда голодающим крестьянам не до защиты своих духовных кормчих – священников, Ленин направил усилия госвласти на разгром другого своего опаснейшего врага – церкви.

1923–1940 гг. НЭП – раскулачивание – коллективизация – голодомор – беспрерывные репрессии и локальные войны

НЭП, последовавший за гражданской войной, – не отступление, а новый очень важный для комсоветов этап подготовки к продолжению уничтожения крестьянства, который мешал им провозгласить победу социализма. По их логике, крестьянство в те годы – единственное препятствие для установления «нового строя». Господствующий ранее класс – помещики и капиталисты или уничтожены или в большинстве своем убежали за границу, или укрылись. А из крестьян все время растут «буржуины».

Они могли уничтожить крестьянство уже в 1921-22 гг. Голодные, умирающие крестьяне не смогли бы сопротивляться и пошли бы в совхозы. Но это была бы пиррова победа: «враг» бы затаился. Но главное – а кто бы страну кормил? Совхозы-то требуют государственного финансирования, материального обеспечения. Без зарплаты никакие рабочие и на земле трудиться не будут. А государство истощено войной. Разрушена промышленность. С саблями на конях, как показал печальный опыт нападения на Польшу, далеко не уедешь. И о мировой революции, и о победе коммунизма во всем мире можно позабыть (то есть об управлении по – коммунистически всем миром, а по-простому говоря, завоевания власти над всем миром). Для этого надо развивать тяжелую промышленность и вооружать армию техникой. Нужны буржуазные специалисты (свои-то были или уничтожены, или выгнаны за границу, да и ненадежны они, против коммунизма), которые за большие деньги могут поработать. А где деньги? Ну деньги взяли у церкви. А кормить чем? Надо, чтоб крестьянин поработал и поработал бесплатно. А как это сделать? А… – дать ему землю, пусть думает, что насовсем, когда победим – легко разберемся и разъясним, что по чем!!! А если вам еще и воля нужна, дадим и волю!.. На время!!! Главное, чтоб вы снабдили страну хлебом, сейчас же. (Я даже вижу сатанинскую улыбку на лице «самого человечного человека». Доволен страшно: ай, да я!!). А мы… Мы будем готовиться… к победе над вами. Для этого надо многое сделать. Работы непочатый край.

Во-первых, надо разложить противника по испытанному принципу «разделяй и властвуй» на хороших бедняков и плохих «кулаков-мироедов». Нужны мастеровитые агитаторы и пропагандисты (Придворов-Бедный, Маяковский, Пешков-Горький и многие другие). Властные полномочия в деревне – только проверенным, подготовленным – из батраков, бедняков.

И днем, и ночью им внушать – главные виновники вашей бедности – не вы, а они, они – «мироеды».

Во-вторых, надо вырастить и воспитать молодежь, падкую на новое, на необдуманные поступки. В комсоветских школах, в армии, развивая молодежные организации комсоветского толка, октябрят, пионеров, комсомольцев. Убрать церковь с дороги нравственного воспитания – да и вообще из нашей жизни.

В-третьих, надо подготовить кадры и материальную базу для подготовки и проведения будущих репрессий. Масштаб-то архигромадный – десятки миллионов людей надо перемолоть. Не шуточное дело! Для концлагерей очистить и приспособить монастыри («хе-хе»). Придется и строить бараки какие – никакие. В десятки, сотни раз увеличить численность спецслужб, проверенных во время проведенных уже репрессий. Найти пополнение. Да, а крестьян потихоньку учить коллективному хозяйствованию. Куда девать репрессированных? Уничтожить бы сразу, спокойнее бы было. Нет, надо использовать их дармовой труд на стройках социализма! В шахтах на лесоразработках, вдали от городов и сел («хе-хе»). Я думаю, было в-четвертых, в-пятых и т. д. Да и преемнику «самого человечного человека» под шум этой грандиозной работы надо подчистить партаппарат и соворганы. Чтобы дисциплина была железная. Чтоб машина работала безотказно, без раскачки, без дискуссий всяких. Решено.

И волк одевает овечью шкуру, говорит простым крестьянским языком о земле, о воле, о том, что надо восстановить крестьянские хозяйства. Чтоб снизить ярость, гнев крестьян, достигшие опасного уровня, как показал Кронштадтский мятеж солдатских (из крестьянства) масс.

И крестьяне, ошеломленные – ведь первый раз за всю российскую царскую историю землю дают и волю, – заслушались… Даже вроде бы и комбеды убирают (правда, этот актив превращают в соглядатаев за жизнью крестьян, за ростом новых кулаков). «Давай богатейте, товарищи крестьяне», – Бухарин приговаривает. И крестьяне взялись за работу. Через несколько лет страна была накормлена. Вагоны с хлебом пошли на экспорт – надо валюту зарабатывать на развитие военной промышленности, военной науки, платить буржуазным специалистам.

А в это время шла напряженная подготовка крестьянского коммунистического актива. В легких формах кооперирования, рассчитанных не на длительную перспективу, а для приобщения к коммунизму. В коллективных потребительских союзах, в малых коллективных товариществах по совместной обработке земли, на всевозможных курсах, без церкви, без прогрессивной и честной интеллигенции.

Основная задача при этом, чтоб не в большевиках видели они врага плохой жизни, а в братьях своих, трудягах, «кулаками» обозванных. Ведь только тогда, когда удастся натравить брата на брата, сына на отца, внука на деда, можно будет дать последнее и окончательное сражение для победы социализма, то есть безоговорочной власти комсоветов. А для проверки качества победы еще раз устроить голодомор. И после этого объявить об окончательной победе социализма в СССР.

И надо признать, к глубокому сожалению, это большевикам удалось с лихвой.

Запустив машину НЭПа, 8 марта 1922 г. Ленин написал секретнейшую записку Каменеву: «Величайшая ошибка думать, что НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и к террору экономическому».

Начиная с этого раздела, пишу по фактам жизни родной деревни, своей жизни. Многое почерпнул из рассказов очевидцев и своего отца. Он был первым активистом в деревне (после демобилизации в 1922 г.) по социалистическому ее переустройству – большевистской переделке.

Последний год, живя один, отец все рассказывал и рассказывал мне 19-летнему студенту, прибывшему на каникулы в деревню. Мне, чья голова была занята, лишь юношескими помыслами. Как мало я слышал! Чтоб не обидеть, я попросил его написать обо всем. И он с тремя зимами церковно – приходской школы в конце своей жизни, в свободные от крестьянских дел минуты писал своими заскорузлыми, громадными, с глубокими трещинами руками, перепахавшими столько земли, спилившими столько леса, срубившими не один дом, сработавшими столько телег, саней и другого сельхозинвентаря.

Я держу сейчас ученическую тетрадку, исписанную химическим карандашом, не очень разборчивым почерком дорогого мне человека и вспоминаю, вспоминаю,… вытирая вспотевшие лоб и глаза…

Он называл себя беспартийным большевиком (был принят в партию, когда избрали председателем коммуны, но через несколько лет при чистке исключили, к большому удовольствию мамы, так как пятеро тогда его ребятишек по лавкам очень нуждались в отцовской помощи). Как сын бывшего старосты деревни, объявленного потом подкулачником, стал таким революционером? Как я сейчас понимаю, революционную заразу он подцепил в Казани, где длительное время, начиная с царского, до 1922 года служил в учебной воинской части. По-видимому, там были активные большевистские агитаторы.

Но я не могу быть судьей своего отца, неглупого, искреннего и очень бескорыстного человека, Я сам большую часть жизни, проучившись 18 лет, заблуждался, не критически относился к всеохватывающей коммунистической пропаганде тоталитарного государства. Помещаю рассказ отца об этом периоде.

Записи моего отца Колосова Ивана Александровича (1890–1958 гг.)

Начало моей работы – 1923 год.

При нашей школе молодые ребята организовали красный уголок, а мы – пожилые стали ходить в школу, сначала слушать новости, что делается в нашем Советском Союзе. И решили организовать сельскохозяйственный кружок. Собрали 17 человек и меня избрали руководителем кружка. Мы связались с районным агрономом, который стал нас посещать и помогать разбираться с литературой. Зиму прозанимались. На весну составили план работы – провести практику, кому что проделать: кому просортировать семена и посеять один загон сортированными семенами, а второй несортированными; второму – один загон рядовой сеялкой, а другой – руками; следующему – протравить формалином и один загон протравленными, а второй непротравленными; дальше посадить картофель крестовым способом; следующему поборонить озимые; следующему сделать ранний пар.

Осенью убрали отдельно с опытных участков. Агроном проверил. Урожай оказался лучше и нам за это правительство скидку с сельхозналога – на 50 %. Вот и заинтересовали всех. Решили организовать машинное товарищество. И организовали. Но где взять денег на машины? И решили вступить членами в кредитное товарищество. Вступили в Соломинское кредитное товарищество и меня назначили уполномоченным. Нам отпустили ссуды на машины. Мы поехали в город Яранск в культкредит за машинами и привезли 2 конные сеялки, сортировку, конную молотилку, жатку, сенокосилку. Все просортировали семена и посеяли сеялками. Пришла уборка, запрягли жатку. И в первый день выжали у всех семнадцать полос! Наши бабы с песнями вяжут да нас хвалят: вот наши мужики что наделали!

В 1925 году к нам еще влились, и стало 33 хозяйства, а в то время у нас в деревне Вынур имелись всего две копкнижки, и председатель Соломинского сельпо предложил кооперировать нашу деревню. Я дал согласие провести эту работу. В это время кугланурцы просили продать дубняку на сани. Вот я и посетил Соломинское сельпо. Приехал председатель сельпо. Сделали собрание деревни и предложили, что надо провести кооперирование, а на паевые взносы продать дубняку. Все согласились. Провели кооперирование, открыли магазин в деревне.

В 1926 году организовали товарищество по совместной обработке земли и меня опять руководителем поставили. Организовали кирпичное производство. В то время строился Коктышанский (д. Коктыш – соседняя, за рекой Пижмой) льнозавод и мы сдавали на стройку кирпич.

Вот так проходила моя работа до 1929 года. Но все был недостаток: земля и машины общие, но лошадь у каждого своя. Делаешь наряд, особенно в машины, и хозяин говорит: опять мою лошадь! И поэтому решили перейти выше. И перешли на устав сельхозкоммуны. Но не успели еще зарегистрировать, как выехала из г. Горького делегация 20 человек и вызвали меня в с. Пачи на собрание с отчетом о нашей организации – как мы дошли до устава коммуны. Приехали мы в Пачи, а там собрались со всего Пачинского куста.

Открыли собрание и объявили сплошную коллективизацию и меня заставили сделать доклад, как мы жили. И после этого всем собранием, с факелами пошли по с. Пачам и дер. Пе. дуново с криками: «Да здравствует сплошная коллективизация! Долой кулачество на леса и болота»!

На второй день приехали к нам в школу, собрали собрание всей деревни, объявили сплошную коллективизацию нашей деревни. Провели и выбрали правление и опять меня председателем. И пошли по деревне с факелами и с криками: «Да здравствует сплошная коллективизация! Долой кулаков на леса и болота»! Но это не конец. На следующий день сделали коммуну всего сельсовета! Меня опять председателем! Но этого еще мало. Поехали по всему кусту Пачи до Яранского района в одну коммуну. И сделали общее собрание, выбрали правление и опять меня председателем конторы в селе Пачи. Вот тогда я и подумал: что буду делать – 20 км радиус, машин никаких нет, народ незнакомый, уже было 600 хозяйств в коммуне. Но, на мое счастье, меня вызвали в район, в райком партии и предложили на курсы в г. Киров в сельхозтехникум и предложили вступить в партию. Я написал заявку в кандидаты и меня приняли. И я уехал на курсы в г. Киров.

Проучились мы два месяца и поступила статья «головокружение от успехов» – распустить большие коммуны. Снова начать ТОЗы, артели, но и не возражали против коммуны по одной деревне. На курсах было 170 человек, а осталось после этого всего 70 человек, остальные разбежались с курсов. А я решил закончить курсы, потому что с нами стали по вечерам проводить собрания, что будет. Потому что выдумал это не народ, а партия и правительство (выделено мною – ЛК).

Когда вернулся с курсов домой, в коммуне вместо 600 осталось всего 12 хозяйств. Ничего нет, ни кормов для окота, ни хлеба ни у кого. Вот и начинай!

Снова мне подсказали: есть лишенский стог сена на усадьбе Степана Ивановича [Ивана Викторовича, главного кулака деревни, сын. – ЛК]. Я поглядел – точно, что есть.

Запрягли двух лошадей и поехали за сеном. Стали кидать сено, увидел Иван Викторович и со своим сыном Андреем вышли оба с вилами на меня, а я был на стогу. Заругались на меня: зачем кладешь наше сено, мы тебя вот вилами заколем. Я говорю: «Подходите ближе, вам меня не достать, а я сверху – то угадаю». Наставил вилы и крикнул: «Держитесь, сыпну!» И они завернулись и ушли обратно. Вот это первый случай.

Лишенцев было в нашей деревне 13 хозяйств, да 12 твердозаданцев. Вот и поживи среди них. Но решил: не смотреть ни на кого!

Начали сеять яровые. Надо кормить людей. Надо столовую. Надо хлебопекарню. А где хлеб? Где семена?

Сперва пошел в свой амбар и жена за мной пошла. Приходим в амбар. Смотрю – мешков много и говорю: «Сколько муки намолото?» Она говорит: 30 пудов». Хорошо. Пошел к Осипу Кирилловичу, спрашиваю: «У вас сколько хлеба?» Он мне сказал: Есть 40 пудов ржи? Хорошо. Ну и организовали столовую и хлебопекарню. Дело наладили. Еще у одного должен, думаю, быть хлеб. Спрашиваю: «Степан Яковлевич, у вас есть хлеб?! Он мне ответил: «Нет». И почему нет и куда девал? Говорю: «Ведь ты тоже был в ТОЗе и получил столько же хлеба, куда дел?» Но он не сознался. И я сделал партийное собрание, обсудить его поведение. Собрались. Вопрос один: обсудить Степана Яковлевича. Стали спрашивать, куда дел хлеб. Но он отказался, что нет и все. И мы решили: если он завтра не представит хлеб, то исключить его из партии и из коммуны и все.

На другой день я сделал наряд, куда кого и часов в 9 пошел проверить, кто как работает. Дошел до борноволоков [бороновальщиков на лошадях. – Л.К.]. Они переборанивали посаженную картошку. Глянул на деревню – горит в деревне!!! Я говорю борноволокам: «Выпрягайте лошадей и поезжайте прямо к пожарной, запрягите машину и бочки и прямо на пожар!»

Пожар был за рекой. Добегаю до реки, и ко мне навстречу коммунарские бабы, меня поймали и кричат: «Не отпустим мы тебя! Тебя ищут бросить в огонь»! Я вырывался у них, все хотел бежать на пожар, но они заревели и говорят: «Не отпустим тебя на пожар»! Я вижу, что верно опасно. Вернулся обратно и на конный двор, сел на коня и верхом в с. Пачи к милиционеру приехал. У квартиры привязал коня и бегу в квартиру. А он сидит, обедает. Я говоры: «Комаров, коммуна горит»! И у него ложка выпала из рук: «Что ты, верно»? И он кончил обедать и говорит: «Я побегу к Волкову, к председателю кустового объединения, с ним поедем на пожар, а ты обратно-то не торопись, а мы уедем». Так и сделали. Я поехал тихонько, а они уехали быстро вперед. Я приехал обратно на конный двор, отпустил лошадь и иду к пожару. А меня уже ищет начальник милиции и ему показали на меня. Вот идет он, встретил и говорит: «Где был»? Я ему сказал, что меня хотели бросить в огонь, но меня женщины не допустили до пожара и я ездил в с. Пачи за милиционером. Ну, хорошо, пойдем в школу. Пришли в школу, и он говорит: «Кто поджег дома»? Я ему рассказал все: нам кидали записки – коммуну выжгем. И отдал эти записки. Записки взяли на анализ и показало: руки Филимона Степановича и Семена Семеновича. Делались тайные собрания. Вот кто у меня на подозрении. Их арестовали, судили, дали по 5 лет. Это второй случай.

Дальше пошла уборка. А твердозаданцы отказались от своей земли и нас заставили убирать ихний урожай. В это время я приезжаю в с. Пачи и меня поймал милиционер и говорит: «Пойдет в сельсовет»! Ну, пришли в сельсовет, а в то время был суд твердозаданцам. И он сказал: «Тут обожди меня, я схожу». И ушел и принес мне повестку в качестве свидетеля. Вот и я опять попал. Вызывают меня в суд:

– Расскажи, за что дано твердое задание каждому и про их личности.

И я, смотрю в их глаза и рассказываю про каждого, за что дано. Из 12 человек один закричал, что (…нахал… – неразборчиво.-Л.К.). А я говорю, что тебя было надо лишать (раскулачивать), а не твердое задание давать – вы были арендаторы, вододействующую мельницу имели, ветряную мельницу имели, кузницу держали, мастеров нанимали.

Лето прожили, к осени к нам вошло 25 хозяйств. И организовали колхозы в Устье и Куглануре. Осенью из кустового отделения нам отдали 10 ульев пчел, да с торгов купили у Гаврила Михайловича 14 ульев да 2 у Ивана Викторовича да 2 улья у Осипа Кирилловича и стала пасека из 28 ульев.

Но зимой начали разваливаться колхозы. Нам исполком приказал забрать все сельхозмашины и хозяйственных лошадей из Устьянского колхоза, который развалился, и засеять его землю. И мы это сделали. И мне пришлось ответить за это.

Однажды мы с Василием Петровичем поехали в с. Арбаж. Только выехали в поле – нам навстречу едут устьянские мужики и загородили дорогу. Поставили свою лошадь поперек дороги, сняли тулупы, подходят к нам и говорят: «Попался! Теперь никуда не уйдешь! Будет, пожил»! Но Василий Петрович [довольно крупный мужик.-Л.К.] тоже скинул тулуп и говорит: «Убейте сначала меня, но я Ивана не дам бить»! ну и пошла возня. Я видел преданность Василия. И отбились. Им не удалось меня убить и я остался жив.

Дожили до лета и поехали сеять устьянскую землю. Семена еще были не разделены и мы поехали за семенами. С нами был уполномоченный из района. И когда он открыл амбар, ихний кладовщик и устьяна вышли и смотрят. Одного бедняка настроили надавать нам. И он подходит с колом в руках и прямо на уполномоченного и замахнулся бить, но я говорю: «Павел [это был самый сильный устьянский мужик], что ты делаешь, ведь ты бедняк, ведь тебе дадут не меньше 10 лет заключения». Он посмотрел на меня и говорит: «Верно ты говоришь»! И отпустил кол и говорит: «Простите меня. Я дурак», И мы посеяли у них землю. Они видят, что деваться некуда и организовали снова артель.

И мы прожили еще 2 года и к нам вошло всего 45 хозяйств. За это время довели хозяйство фермы до 75 дойных коров, кроме того, молодняк, овец 120 маток, имели свиноводческую ферму. И вот приезжает ко мне председатель куста и говорит, что райком партии организовывает артель. Ну и это сделали. Вот плохо стало с дисциплиной. Стал переход из артели в коммуну, из коммуны в артель. Но все-таки правительство учло, сделали одно. У нас сделали сливание в артель. Дали нам председателя из г. Горького, из рабочих. Но он работал только одно лето, его исключили из партии и выгнали из колхоза за отказ выполнить госпоставки. Прислали из с. Арбажа Солоницина, но и тот проработал всего один год, уехал в больницу, взял бюллетень и отказался от работы.

В то время проходила государственная чистка партии и меня исключили…Люди до поры подготовились, чтобы меня исключить. Родственники бывших лишенцев. И меня исключили…

Начальник политотдела говорил, что меня исключили неверно, по ложным наветам, пиши кассацию, тебя восстановят. Но я сказал: «Я буду беспартийным большевиком, меня опасаться не будут, а я буду работать так же, как член партии».

***

О двух темах умолчал отец. Первая – о борьбе с религией. Вторая – о своем отце (моем дедушке) Александре Ивольевиче, бывшем старосте деревни, при котором была построена деревенская часовня, ставшая в комсоветское время магазином. Дом дедушки, признанного «подкулачником», был разобран и использован для строительства колхозного клуба (до сих пор стоит эта часть разрушенного уже клуба). Поэтому, наверное, и не сходятся его цифры о количестве «подкулачников» с моей.

Когда отец писал мне эту тетрадь, он уже потихоньку крестился за печкой.

Эта проклятая большевистская социализация деревни прошлась плугом, топором и по нашей семье, разделяя сына и отца, внука и деда, мужа и жену.

Снова повторюсь, что я и комментировать своего отца не вправе. Я был воспитан им и долго – долго находился в плену его ошибочного мировоззрения. Прозрел я слишком поздно, да и другая жизнь дала основания мне прозреть. Я думаю, проживи он дольше, как думающий и добросовестный труженик, понял бы не хуже меня свои заблуждения, ошибки и грехи. Я лишь прошу Бога, а также всех, кому мы причинили вольную и невольную боль, простить нас грешных, если это возможно. Мы виноваты, мы забыли заповеди Божьи: не завидуй дому чужому; возлюби ближних, а тем более таких же тружеников, собратьев по крестьянской доле как самого себя; не создавай кумиров (тем более из сатаны).

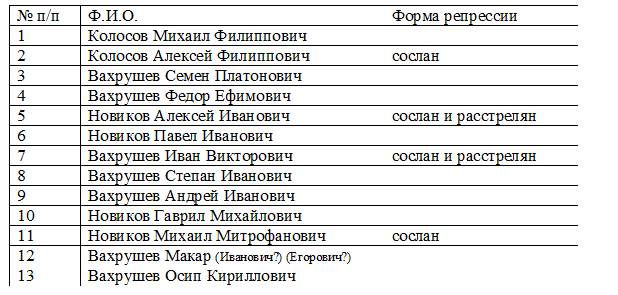

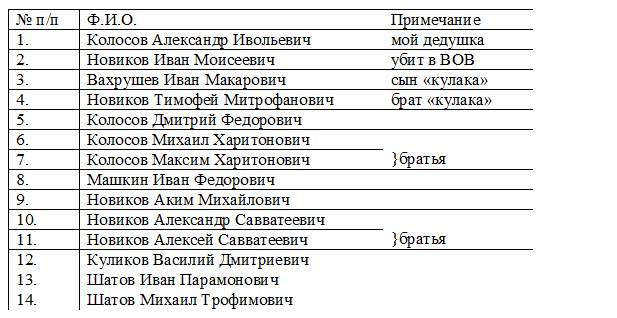

Привожу два списка репрессированных хозяев при раскулачивании в нашей деревне Вынур. 1) Раскулаченные или лишенцы – лишенные всех гражданских прав и собственности, репрессированные кто с прямой формулировкой «расстрел», кто – «сослан», а так как безвозвратно – в принципе одно и то же. 2) Подкулачники или твердозаданцы – им давали такие налоги, что лучше бросать землю, нажитое добро и уезжать. К тому же они стояли на особом учете.

В списках только хозяева семей. В каждой семье, по моим данным, в нашей деревне было как минимум 5 человек. Значит, репрессировано 135 человек из 700 жителей деревни. Сведения мои из опросов надежных людей, не из советской статистики. По этому вопросу трудно узнавать что-либо, да и советской статистике верить, я убежден, нельзя. Как сказала А. Ахматова в своем реквиеме: «Люди убиты и списки утеряны».

СПИСОК хозяев раскулаченных семей деревни Вынур Пачинской волости

Яранского уезда Вятской губернии

СПИСОК хозяев семей, репрессированных при раскулачивании по форме

подкулачников – твердозаданцев, деревни Вынур Пачинской волости

Яранского уезда Вятской губернии

Раскулачивание и насильственное кооперирование раскололо деревню. Разрушился крестьянский мир, который очень долго создавался и поддерживался. Резекция по живому телу. Ведь все жители деревни были связаны каким-то образом друг с другом. Кровным родством или свояническим. Зло растекалось по всей деревне.

Когда продотряды налетали (как, впрочем, татары или другие завоеватели), тоже было плохо. Но воспринималось как временное, что когда-то кончится. Можно пережить как-то. А тут делалось своей вроде бы властью, соседями по жизни. И ведь не просто отбирали добро, еще что-то. Ведь жить – жить! – не давали!

Я буду приводить сведения, которые мне удалось получить, повторяю, от надежных людей. Рассказываю не только о репрессированных, но и об их потомках. Об отобранных у них домах, чем они занимались. Итак, по порядку.

Братья Колосовы Михаил и Алексей Филипповичи жили посередине нашей улицы в основательных пятистенках, один и сейчас успешно используется для жизни учителей, а другой, двухуровневый, очень редкий (пожалуй, единственный в деревне) для наших мест, еще в военные годы использовался под медпункт. А потом его не стало… На меже между осырками братьев вольно разросся и долго красовался тополь…

Алексей был сослан и о его судьбе, как и всех сосланных, ничего не известно. Михаил с женой Анастасией Федоровной уехали в Москву еще до войны. Жена Алексея Матрена Акимовна жила одна и умерла где-то в конце войны.

А любовь Алексея – Татьяна Ивановна (Алешиха, так величали в деревне) жила с сыном в маленьком домишке (по-моему, рядом со своим братом Никитой Ивановичем Колосовым, погибшим в войне). Выучила сына Николая Алексеевича (он учился и дружил с моим братом Николаем в Арбажской десятилетке), стал офицером и погиб в бою в 1943 г. Помню, лет 5–7 мне было, она зазывала меня к себе, рассказывала много, показывая фотографии сына и брата, плакала… Я мало что запомнил, к сожалению… Но об отце сына – ничего. Боялись все.