полная версия

полная версияВсё Начинается с Детства

Почему так по-разному сложились судьбы детей в этой семье? У меня даже догадок нет. Вернее, только одна, смутная: дед, в отличие от брата-математика, с детства был очень религиозен, набожен. Может быть, поглощенность религией помешала ему заинтересоваться науками?

Помойные ведра – их было штук восемь – стояли у самых ворот. Эти ржавые, измятые, иногда и продырявленные вместилища мусора были покрыты дощечками или картонками, чтобы не так пахло. Но отбросы, протомившись несколько суток на ташкентской жаре, издавали такой аромат, что…

Словом, тащась вслед за дедом с двумя ведрами, я жалел, что нет у меня третьей руки: зажать нос.

Дойдя по нашему тупику до угла Короткого Проезда, мы поставили ведра. Дед, напомнив мне, что все ведра должны быть на виду у мусорщиков, простился и ушел на работу, а я побежал за остальными. Я бежал, отмахиваясь: «мусорный день» был праздником и благословением для назойливых зеленых мух, которые тучами клубились над ведрами, выставленными у угла каждого дома.

Наконец я снова на топчане. После неприятной работы безделье особенно сладостно.

«Ко-ко-коо-кооо!..» – неумолчно доносилось из курятника. Куры способны переговариваться вот так весь день. Интересно, о чем? Старые бабки на скамейках у подъездов тоже лопочут без умолку, сплетничают, склочничают, обсуждают новости. Может, и куры тоже? Жаль, что я не понимаю их языка. Мне кажется, что это именно язык. Он только невнимательным людям кажется однообразным кудахтаньем, а если вслушаться, в нем множество интонаций, меняется скорость, даже настроение можно почувствовать. Я вот как-то слушал, слушал – и прямо-таки услышал такой разговор:

«Ко-о-о-ко-ко-о… Посмотри на него! (Это о воробье, который уселся на ветке возле курятника, чирикает и охорашивается). Ко-о-к! Совсем не плох. Ко-о, кооо. Какой красавец. Коо-ко-кооо. Жаль только, маленький… Ко-ко-кооо, ко-ко-ко-коооо! Ну и пусть маленький, зато веселый и прыткий!»

А какой шум начинался в курятнике, когда появлялась на крыше кошка! Как обсуждалось каждое ее движение, какие споры шли о том, не проберется ли она, неровен час, к ним, к курам!

Словом, куриный язык давно уже интересовал меня. Так, может быть, и мне попробовать научиться говорить по-ихнему? Вступить в диалог? Если они поймут хоть что-нибудь из того, что я скажу… то есть, прокудахчу – значит, я на правильном пути! Усевшись на топчане поближе к курятнику, я начал:

– Ко-оо-оо-ко-ко…

Никакого внимания. Ни одна из кур даже не посмотрела в мою сторону. Может быть, слишком хрипло? Я прокашлялся и начал снова:

– Коо-ко-ооо-ко-ко-кооо!

Ой, одна из кур скосила на меня глаз. Ну-ка, еще. Я опять заговорил по-куриному, так нежно, как только мог. И – честное слово – из курятника мне ответили!

Из горла моего полились совсем уж куриные звуки. И вскоре со мной перекликались, переговаривались уже чуть ли не все куры! Я был вне себя от гордости и восторга. Меня приняли за своего!

Вот только петух все еще молчал. Он и вообще-то не болтлив, не кудахчет, не сплетничает вместе с курами. Его «ку-ка-ре-ку» связано обычно со временем суток, оно служит петуху не так для разговоров, как для самовыражения, для того чтобы заявить о себе миру.

Впрочем, не могу сказать, чтобы петух оставил меня совсем без внимания. Он все похаживал вдоль клетки и поглядывал в мою сторону. Потом остановился и стал очень внимательно рассматривать меня своими круглыми не моргающими глазами, иногда скашивая голову.

Мне даже страшновато стало: неужели он вместо меня видит теперь белую курицу? И, может быть, ему кажется, что эта новая курица призывает его, петуха?

Словно отвечая на мои мысли, петух расправил крылья, замахал ими и звонко закукарекал! Вскочив на топчан и сложив руки рупором, я прокукарекал в ответ. Нет, мол, я не курица, я тоже петух!

Не знаю, как развивались бы дальше взаимоотношения с петухом, если бы они не были прерваны самым бесцеремонным образом:

– ВалерИК! Сколько тебя звать? Что происходит?

Это кричала бабушка. Лицо ее выражало недоумение. Немудрено: я был совсем неподалеку, но не слышал ни скрипа двери, ни окликов. Кстати, эта дверь носила название бабушкиной не только потому, что была входом в ее квартиру, но и из-за родственного сходства с хозяйкой. Эта старая деревянная дверь, в верхней части которой имелось небольшое окошечко с такой же тюлевой занавесочкой, как и в спальне, издавала скрип, точь-в-точь похожий на бабушкин голос в моменты семейных разладов. Может быть, любая другая старая дверь с проржавевшими петлями скрипела точно так же. Может быть, не знаю.

Но я был убежден, что скрип бабушкиной двери уже почти превратился в ее голос. И, наоборот, бабушкин голос в определенные моменты казался мне непрекращающимся скрипом старой двери.

– Ты курицей, что ли, стал? – по-таджикски спросила меня бабушка, презрительно, но довольно точно определив смысл моих упражнений. И, не дожидаясь ответа, распорядилась: – Пойдем, варенье варить будем.

Спрашивается – для кого устроены каникулы?

На кухонном столе стояло ведро, доверху наполненное вишнями. Бабушка протянула мне похожую на шприц машинку для вытаскивания косточек.

– Помнишь, как делать, да?

Я кивнул. Правда, прошел уже целый год с тех пор, как мы последний раз занимались этим, но вынимание косточек – дело нехитрое. Вишню кладут в нижний ободок машинки, потом нажимают на стержень, он протыкает ягоду и косточка выдавливается. Поначалу делать это даже интересно. Но выдавишь десятка три-четыре косточек и становится скучно.

Тык-тык, с глухим звуком пронзались насквозь вишни. Звук этот лишь усугублял ощущение скуки. Косточки падали в подставленное ведро, вишни я кидал в таз. Руки мои, будто обагренные кровью, стали походить на руки мясника.

Как же медленно уменьшалась гора вишен в ведре! Этой беде можно было, конечно, помочь, отправляя вишни в рот – благо бабушка из кухни ушла. Но уж больно они были кислые, эти вишни, даже лицо невольно кривилось. Что за удовольствие! Почему-то когда ешь их прямо с дерева, они гораздо слаще.

– Ты что, рехнулся? Чего это ты тут делаешь?

Я и не заметил, как появился Юрка, – дверь была распахнута. Ситуацию он оценил с порога. У Юрки к этому времени уже накопилось достаточно счетов с бабушкой. В отличие от меня, он умел отбиваться от ее поручений и просьб о помощи. Делал он это прямо и грубо, без всяких там церемоний и отговорок:

– А я обязан, что ли?

При этом он наклонял голову, как бычок, готовый к атаке, глядел исподлобья, рот сжимал – словом, вид у него был такой, что связываться с ним не хотелось.

Заставить Юрку помочь бабушке мог лишь его отец Миша, да и то из-под палки. И вот он застает меня в таком постыдном рабстве. Любое дело, на его взгляд, было полезнее и разумнее, чем варка варенья! Да я и сам уже изнывал от этого дурацкого занятия. Но вот беда, не было у меня ни Юркиной прямоты, ни решимости просто все бросить и удрать.

– Тише ты, она услышит, – озираясь, ответил я. – Ты лучше помоги, вдвоем быстрее.

Юрка в ответ молча покрутил указательным пальцем у виска и удалился.

«Тык-тык…» – снова уныло и однообразно захлюпали вишни…

Появилась бабушка и, увидев, что таз почти полон, удостоила меня похвалы:

– Джони бивещь!

Лицо ее смягчилось, она даже чуть-чуть улыбнулась, а рука, закинутая за спину, перестала потирать больное место, как бы поясняя мне: «Вот видишь, ты помогаешь – и болезнь отступает!»

С первой частью работы было покончено. Я водрузил таз на газовую плиту, и бабушка засыпала окровавленные вишни сахарным песком. Горка его, белая, как снежная вершина, стала розоветь, краснеть снизу. До начала варки вишня должна была постоять часок-другой, чтобы сахар пропитался как следует ее соком и образовался сироп.

– Ну вот и хорошо, – бодро сказала бабушка Лиза. – У нас пока есть время убраться!

Как, еще и уборка? А я-то думал, что уже все, что я свободен! Юрка ответил бы сразу: «Я вам не уборщица!» Но бабушка прекрасно знала, что я так сказать не посмею. Во время моих каникул уборщица в дом не приглашалась. Думаю, бабушка была искренне убеждена, что делает это для моей же пользы: я становлюсь чистоплотнее и приобретаю жизненно важные навыки.

Может быть, в какой-то мере так оно и было.

Взявшись за веник, я с возмущением думал, что подметать тут незачем: деревянные, крашенные коричневой масляной краской полы выглядели такими чистыми, ну, просто ни пылинки. Ведь в доме ходили без обуви, оставляя ее у порога. Правда, у бабушки Лизы зрение, как у коршуна: ткнет, бывало, пальцем куда-то в дальний угол – «кто уронил?». Вроде бы ничего там нет. А подойдешь, наклонишься – маленькая пуговка лежит. Вот и сейчас, когда я смоченным веником стал подметать спальню широкими взмахами от стен к середине комнаты, я увидел, что пыли все же немало. Бабушка, сидевшая на своей постели в качестве наблюдателя и руководителя, тут же дала указание:

– И-и-и! Пилишь очень! Не нада бистро, потихоньку нада!

Бабушка была опытным руководителем. Она прекрасно понимала, что перед началом работы надо сказать: «Теперь мы помоем… Мы сварим… Мы уберем», а потом достаточно присутствовать и давать указания. Впрочем, бабушка и сама была трудолюбива. Четверо детей, бесконечные хлопоты во дворе, в доме. Дел у нее всегда хватало.

Полы были подметены, я взялся за швабру. Полы в бабушкином доме драились, как палуба корабля – чтобы носовой платок, если потрешь им пол, оставался чистым. Но – что правда, то правда – когда я сполоснул тряпку, вода в ведре потемнела.

– Видишь, да? – сказала бабушка. – Черная вода, правда? Пойди смени. Ай, какая пилища!

Ташкент, действительно, был пыльным городом. Как и Чирчик. Жара, сухой климат, ветры – вот пыль и носилась по улицам, по дворам, залетала в окна, забивалась во все уголки и щели.

– Не крути швабру! Не размазывай пиль! Дугой, дугой! – бабушкино внимание не ослабевало ни на секунду.

Все, полы вымыты, они сверкают, в доме пахнет свежестью. Я снова получаю похвалу. Могу ли я идти? О, нет, я еще должен помочь бабушке варить варенье: тазик придется потряхивать, то да се.

Надо признаться: смотреть, как варится варенье, довольно интересно. Вишни – они лежат теперь в красном сиропе – вскоре как бы оживают на огне. Поверху, ближе к центру, возникает и пузырится розовато-белая пенка. А сами вишни начинают медленно кружиться. Как в танце, как в вальсе. Время от времени они слегка подпрыгивают, вздрагивают. От таза поднимается и растекается по всей кухне густой аромат вишневого варенья.

Пенку – она у нас называется «купик» – бабушка осторожно снимает ложкой. Вот тут-то и надо потряхивать тазик: тогда вся пенка собирается вместе.

Теперь я свободен! В качестве награды бабушка дает мне угощенье – кусок хлеба, густо намазанный еще теплой пенкой-купиком.

– Наконец-то! – встречает меня во дворе истомившийся Юрка. – А что это ты ешь?

– Не видишь разве? Хлеб с пенкой. Хочешь откусить?

На Юркином лице – гримаса отвращения.

– Ф-фу! Купик!.. Это же грязь от вишен! Ты весь день работал, а бабка тебя купиком угостила! – Юрка захохотал.

Я, конечно же, тогда поверил ему и все удовольствие от вкусного хлеба с пенкой было испорчено.

Кажется, после этого случая я никогда больше не ел пенок, снятых с варенья.

Так и не знаю до сих пор: кто и для чего так обманул бедного моего кузена? А, в результате, и меня? Может быть, для того, чтобы он поменьше ел сладкого?

Глава 29. Новое прозвище

В семье Юабовых назревало событие: собирался жениться Робик, младший из сыновей деда, то есть наш с Юркой дядя.

Жил Робик здесь же, в старом доме, в той его части, где до переезда в Чирчик обитали мы с родителями. К тому времени, о котором идет речь, Робик был молодым человеком лет примерно двадцати пяти. И вот он решил обзавестись семьей. Не берусь судить, считали ли Робика достаточно возмужавшим и готовым к супружеству старшие члены семьи, но знаю точно: Юрка, который был в три раза младше своего дядюшки, этого не считал, поскольку вообще не испытывал к нему никакого почтения. Он был с Робиком на «ты», что обычно не допускалось по отношению к старшим родственникам. И этому «ты» он артистично придавал оттенки различной степени фамильярности и насмешки. Вообще, мне казалось, иногда, что Юрка считает Робика существом, созданным специально для его развлечения. Понятно поэтому, что отношения между дядюшкой и племянником были достаточно сложными и напряженными. Создавал эти отношения, управлял ими, делал из них игру для себя и муку для дяди Робика, конечно же, Юрка.

Предположим, наступал мирный период. Иначе говоря, Юрка на какое-то недолгое время переставал издеваться над Робиком. Он становился даже доброжелательным и дядюшку именовал не иначе, как Шефом. Если учесть, что перед этим с Юркиных уст не сходила презрительная кличка Чубчик, легко понять, что обращение Шеф звучало, как заявление о мире, может быть, даже о капитуляции. Ведь что такое Чубчик? Невзрачный пацан с дурацкой стрижкой. Робик – он и на самом-то деле красавцем не был и ростом не вышел – от прозвища Чубчик просто бесился. Но что можно было поделать с Юркой? Однако, когда бешенство дядюшки достигало опасного предела (это было видно, например, по его глазам), Юрка делал перерыв – и Чубчик становился Шефом. Как известно, шеф – это руководитель, начальник. То есть, Юрка как бы признавал старшинство Робика, оказывал дяде уважение.

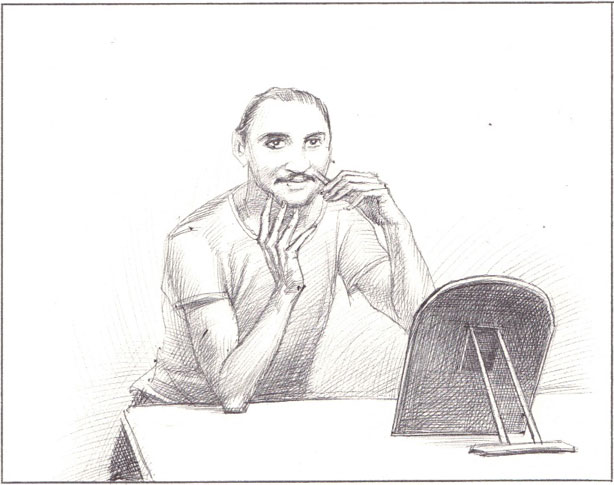

Думаю, что, на самом деле мой лукавый кузен получал особое удовольствие, давая своей жертве расслабиться, чтобы потом неожиданно подвергнуть ее какому-нибудь новому испытанию. Ведь и тельца, готовя на заклание, откармливают получше. На свою беду Робик был простодушен и совершенно забывал о коварстве племянника. В те недолгие счастливые минуты спокойствия, которые доставались на его долю, он просто оживал. С лица его сходила гримаса гнева и напряжения, оно прямо-таки светлело, большие глаза под густыми бровями становились добрыми, коротенькие усики распрямлялись.

Об этих усиках дядя Робик, вообще очень внимательный к своей внешности, заботился особенно тщательно. Достаточно было хоть раз увидеть, как он, побрившись, подравнивает усики перед зеркалом. Я наблюдал это замечательное зрелище много раз, и оно всегда доставляло мне огромное удовольствие!

Перед тем, как приступить к подстриганию усов, Робик особенным образом открывал рот, превращая его в высокую и узкую букву «О». Затем он замирал и, не моргая, пристально всматривался в свои усики, напоминая орла, который, паря высоко в небе, озирает лесистый ландшафт и высматривает добычу.

Клик-клик, внезапно щелкали ножницы. Ага, значит, высмотрел. Это был волосок, который, как отбившийся от стада ягненок, пасся в стороне, а не в гуще сородичей. Клик-клик. Вот еще один… Клик-клик. Неторопливо, с паузами щелкали ножницы, и черные усики над верхней губой Робика становились идеально ровными.

В те счастливые моменты, когда Юрка не выводил Робика из себя, эта безупречная прямизна почему-то была особенно заметна. Усики вместе с носом, достаточно длинным и широким книзу еврейским носом, как бы образовывали на лице Робика перевернутую букву «Т».

Очередное перемирие совпало с отвлекшими Юрку приготовлениями к свадьбе дядюшки.

Кто не видел семейных праздников в Азии, тот не знает, что такое Азия. Справляются они непременно дома, а если есть хоть какая-то возможность – во дворе. Двор ничем не хуже просторного зала, сюда могут прийти сотни людей. Потому что приглашают не только родственников и друзей. Приглашают и всех знакомых – своих и своей родни, и всех знакомых этих знакомых, и… Словом, принцип тут один: только бы никого не забыть! И не дай Бог в грязь лицом ударить. Пируют широко, иногда по нескольку вечеров подряд. Этот обычай, вероятно, очень древний, бухарские евреи целиком восприняли за столетия жизни в Азии.

Свадьба Робика была для семьи большим событием. Справлять собирались два дня: один вечер – у жениха, другой – у невесты. Значит, будут многие десятки, а то и сотни гостей. Сейчас как раз и обдумывали, как их принимать. Мы с Юркой вертелись тут же, с интересом прислушиваясь к разговорам.

Наш просторный двор был очень удобен для приема гостей. На большой площадке между урючиной и квартирами стариков и дяди Миши можно было расставить столы в два ряда и усадить гостей по обе стороны каждого стола.

– Думаю, человек сто поместится, – говорил Робик, оглядывая площадку и волнообразно помахивал пальцем, как бы размечая ее. – Конечно, еще и на аллее до ворот поставим столы, вот и еще около ста. Столы и скамейки завтра начнем расставлять. Пора.

Тут Робик снова оглядел двор взором полководца, оглядывающего накануне битвы плацдарм, где произойдет сраженье, и вдруг окликнул нас с Юркой.

– Пора делом заняться, – строго сказал он. – Глядите, какая пыль во дворе! Подметите хорошенько, пока столов нет. Только побрызгайте, побрызгайте сначала как следует!

По тому, как блеснули Юркины глаза, я понял, что на этот раз отлынивать от поручения он не собирается. Еще бы! Ведь в его руках сейчас окажется шланг. Именно в его, в Юркиных руках. Разбрызгивать воду он будет только сам, мне придется довольствоваться скромной ролью помощника.

Резиновый шланг, аккуратно смотанный кольцами, лежал в огороде возле Юркиной квартиры. Подтащив его к водопроводу, Юрка ловко и быстро насадил конец шланга на заскрипевший кран, крутанул колесико, и из другого конца шланга с веселым шипением вылетела струя воды. Юрка тут же подставил под нее лицо и с удовольствием сделал глоток.

– Рыжик, разматывай постепенно, – скомандовал он. – Начнем от ворот.

Что ж, разматывать, так разматывать. С Юркой вообще не поспоришь, а уж по такому поводу и тем более.

Длинным и довольно тяжелым шлангом управлять не так-то легко, но наслаждение при этом получаешь огромное. Подставляя палец или прижимая конец шланга, ты волен придавать воде самые причудливые формы. Разматывая холодные, как тело змеи, подрагивающие кольца, я всем существом своим участвовал в тех водных фокусах, которые уже начал показывать Юрка.

Вот вода полилась толстым жгутом, а вот – веером, а теперь – множеством тонких косичек. Красота! Тугой шланг в руках – это вовсе не кусок резины, а живой змей! Приложишь к нему руку чуть поодаль от конца и чувствуешь: там, внутри, бурлит жизнь. А как иногда он извивается! Прямо не удержишь, будто на волю рвется. Выпусти его из рук – начнет подпрыгивать!

Асфальт между тем уже становился похож на зебру. Не были забыты ни забор, ни двери кладовых, ни крыши.

– Тяни! – покрикивал время от времени Юрка. – Ну-ка, еще давай!

Стоя неподалеку от крана, я разматывал холодные, упругие и достаточно тяжелые кольца змея. У меня уже ныли руки и плечи.

– В-ж-ж-жик! – хлестануло по глиняному забору, и он украсился темной дугой. Трра-а-амб-мб-мб! – простучало по шиферной крыше кладовых. Тук-тук-тук! – отбарабанило по будке Джека.

Сам Джек давно уже, с тех пор, как в шланге зашипела вода, стоял у стены, готовый к битве. Наш дворовый пес считал водяную струю своим лютым врагом и начинал с ней сражаться в ту же минуту, как получал возможность до струи добраться. Сейчас эта минута как раз и наступала.

– Ррр-ррр. – Немного пригнувшись к земле, расставив лапы и приподняв морду, Джек обнажил клыки.

– Хочешь укусить ее? Пожалуйста. – Юрка направил шланг, вода окатила Джекову морду – и он, не отступая, куснул водяной жгут. Клыки клацнули, мы с Юркой захохотали.

Бедный Джек, не сознавая комизма положения, продолжал кусать и кусать бившую ему в морду струю. Глаза его налились кровью, он был в неистовстве. Бедняга чихал – вода попадала ему в нос – но стойкий пес не прекращал боя и, очевидно, не чувствовал себя побежденным. Мы так хохотали, что Робик обратил, наконец, внимание на наши забавы.

– Зачем собаку мучаете? – прокричал он от стола, где они с Тамарой продолжали совещаться. Юрка пожал плечами – никого, мол, мы не мучаем – и направил струю на ствол яблони. Воронка под ней стала наполняться водой. А Джек, почувствовавший себя победителем, коротко гавкнул и, растопырив лапы, начал отряхиваться. Он делал это с такой невероятной быстротой, что тело его превратилось в бешено крутящееся веретено, с которого сплошным серебристым облаком слетала во все стороны вода. Мы с Юркой немедленно оказались под этим душем. Отряхнувшись, пес уселся, высунув длинный красный язык и самодовольно поглядывая на нас.

Юркина душа жаждала отмщения. И за неожиданный душ, и за самодовольную собачью ухмылку. И, конечно, за то, что дядюшка приказал оставить собаку в покое. Он направлял струю то в окна, то на белье, висевшее на веревке между деревьями, то в курятник, где начинали отчаянно голосить перепуганные куры.

– Ты что делаешь? – уже раздраженно спросил Робик.

Мы теперь подошли совсем близко к нему. Юрка лучезарно улыбнулся и как бы случайно, ненароком, шибанул струей у ног дядюшки.

Робик подскочил.

– Сейчас получишь!

– Юрик, не начинай. Оставь шланг! – Это уже Тамара попыталась приостановить дальнейшее развитие конфликта.

В моменты начинающихся раздоров Тамара становилась похожа на бабушку Лизу. Ее брови поднялись, глаза широко раскрылись, голос стал высоким и резким, как у матери. И рукой она взмахивала так же повелительно.

Но на Юрку уже «накатило».

– И-и-и-й! – таким странным образом ответил он на увещевания тетки. Этот непередаваемый визг, от низких нот – к высоким, вполне можно было назвать боевым кличем джунглей. Если вы помните, о нем рассказывается в книге Киплинга «Маугли», это в том месте, когда звериный народ ополчился на жителей деревни. Непонятно только, где позаимствовал его Юрка, который Киплинга, конечно, не читал.

На Юрку накатило. А когда на него накатывало, он из дружелюбного и приятного ребенка мгновенно превращался в опасное существо, способное на любую выходку. «Что-то сейчас будет?» – с любопытством и страхом думал я, глядя на кузена, по лицу которого все шире расплывалась улыбка, не предвещавшая ничего хорошего ни для Робика, ни для Тамары. Не переставая улыбаться, он поливал двор неподалеку от стола, за которым сидели дядюшка с тетушкой, и внезапно, превратив струю в веер, окатил Робика.

– Ой, Чубчик, прости!

Извинение было подчеркнуто издевательским, Шефа снова разжаловали в Чубчика.

Робик вскочил.

– Миша! Валя! – заорал он. – Заберите его! – И неосторожно сделал шаг к Юрке.

В тот же миг он был облит с головы до ног.

– Убью! – проревел Робик. На него было страшно смотреть. Лицо перекосилось, длинный нос сместился в сторону, зубы оскалены, благородные усики уже не лежат ровной полосочкой, а топорщатся, жидковатые волосы слиплись, растрепались, облепили лоб. Он кинулся к Юрке, но тот, отступая, все бил и бил в него струей, при этом с лица его не сходила простодушная улыбка. Роберт внезапно подскочил к дувалу, подхватил возле топчана здоровущий отрезок резинового шланга и, размахивая им, как боевой палицей, кинулся за Юркой. Тот, бросив, наконец, шланг, побежал от него. Мокрый и растрепанный дядюшка был похож на воина-индейца, только что переплывшего реку.

– Убью! – продолжал кричать он.

А Юрка хохотал.

Что творилось во дворе! Он стал похож на древний амфитеатр. По краям его, вдоль построек, на крыльце, на чердаках, в курятниках, в будке визжали, верещали, кудахтали и гавкали возбужденные зрители.

– С ума сошел совсем! – вопила, воздев руки, Тамара.

Бабушка Лиза, выбежавшая на шум, тоже размахивала руками и что-то кричала. Их голоса, неразличимые в общем гаме, сливались с лаем, визгом, кудахтаньем.

А посреди двора, не обращая на зрителей никакого внимания, продолжали свою нелепую битву участники этого спектакля.

Наверное, в жизни нет более запоминающихся событий, чем те, которые поражают нас своей странностью, неестественностью и при этом полны каких-то красочных, действующих на воображение деталей. К ним относятся и звуки, и запахи, и мгновенные, как фотографии, сценки, и чувства, которые мы испытываем – страх, жалость, ощущение комизма происходящего, возникающее порой в самые трагические минуты… И все это, сливаясь воедино, остается в нас навсегда сильным, незабываемым впечатлением.

Вот так переплелись и остались в моей памяти две совершенно, казалось бы, несовместимых картины. Первая – старый двор на закате. Причудливые тени деревьев, чудесный аромат цветов, запах напоенных водой листьев, травы, земли, блаженный покой, тишина и прохлада. Другая – тот же двор, охваченный безумием. Визг, гам, крики, изуродованные злобой лица, мечущиеся по двору фигуры.

Одна из них – мой кузен Юрка. Он виляет между стволами, ныряет под кусты, под столы. Робику его не догнать. Он бежит изо всех сил, иногда ему кажется, что вот-вот… И тогда, взмахивая шлангом, Робик выкрикивает какое-то странное, очевидно, составленное из двух слов, ругательство: «Су… Сука… Сукатина!» – и пытается ударить Юрку.