полная версия

полная версияВсё Начинается с Детства

– Прижимай… Покрепче! Вплотную к плечу, – говаривал он, стоя рядом со мной. Тяжелое ружье в моих слабых руках норовило опуститься дулом вниз, не давая прицелиться. Терпеливый инструктор выравнивал его, продолжая давать команды:

– Так, молодец. Закрывай левый глаз. Поймал мишень? Замри!

«Замри», – думал я, отчаянно борясь с той силой, которая давила и давила на ружье. – Не могу я замереть, не…»

– Не дыши и плавно нажимай на курок! – раздавалась команда.

Я, зажмурившись, нажимал, раздавался негромкий выстрел… Мимо!

– Ничего, – спокойно говорил дядя Саид. – Попробуем еще раз.

Ствол откидывался, ружье заряжалось. Урок продолжался…

* * *На этот раз мы не пили чай с гостеприимными стариками. Камиль был готов, вооружен – и мы отправились в крепость.

Дойдя до цековского дома, вспомнили, что, по слухам, на наших улицах скоро начнут сносить все старые дома, а вместо них построят вот такие же, как цековский, многоэтажные панельные, которые считались тогда вершиной современного градостроительства. Ну, может, городскому начальству это и нравилось, но мы даже представить себе такого не могли. Да кто же добровольно согласился бы сменить свое собственное жилье, пусть не слишком благоустроенное, зато с плодовым садом, огородом, сараюшками, со всякой живностью – курами, барашками, козами, дворовыми псами на эти комфортабельные, но лишенные всех радостей вольной жизни клетушки? У нас в Чирчике и то было лучше, у нас хоть балконы были и садики-огородики!

– Так если сносить будут, куда деваться? Заставят переехать, – сказал рассудительный Камиль.

Но вот мы подошли к рощице, в которой находилась крепость. Вернее, ее развалины. Сравнительно хорошо сохранилась только цилиндрическая, кирпичная, с узкими бойницами, башня. Не очень высокая – этажа в три, она все же величаво возвышалась над кронами деревьев. А где-то подальше сохранились высокие красивые ворота – кирпичные, увенчанные двумя башенками по сторонам, с узорным фронтоном над аркой входа.

Нам об этой крепости рассказывал дядя Камиля. Она была построена во второй половине прошлого века между бывшей Шедовой улицей и набережной Анхора. Это была настоящая оборонительная крепость с мощными стенами, бойницами, с угловыми бастионами и высокими валами вокруг. Она как бы охраняла весь город. В давние годы со стен ее ежедневно в 12 часов дня раздавался пушечный выстрел.

Внутри было много зданий – и казармы, и помещения для офицеров, и пороховой погреб, и лазарет.

Дядя Саид рассказывал, он это слышал от стариков, что в крепости уже в начале нашего века стало довольно неспокойно. Расквартированные здесь солдаты ташкентского гарнизона не раз устраивали беспорядки, а в дни революции 1905 года подняли настоящее восстание. Происходили здесь какие-то бои и в годы гражданской войны. Уж не знаю, тогда ли была разрушена крепость или позже… Все равно – жаль. Но горожане, как и прежде называли романтические руины не иначе, как крепостью. И, конечно же, она привлекала к себе всех окрестных мальчишек: где же еще сражаться, если не здесь? Возле башни все еще оставалась роща, хоть и небольшая, но довольно густая. Вероятно, когда-то здесь был большой парк, но постепенно он вырубался, особенно когда строили цековский дом. И все же уцелело много старых деревьев с толстыми стволами и густыми, широкими кронами. Дубы, тополя, клены, чинары, акации стояли вперемешку с зимними яблонями, вишнями, урючинами, тутовником.

Сюда мы и стремились…

* * *На этот раз у крепости собралось человек десять – народ знакомый, с окрестных улиц. Каждый пришел с оружием, у некоторых, кроме обрезов, были и рогатки. Сражение предстояло нешуточное.

– Во ружье у тебя… Классное! – сказал Каймлю Сашка. Он и брат его Славка жили возле нас, во дворе напротив. – Даже ствол лакированный. – Сашка взял у Камиля ружье и с видом знатока прицелился.

– Дядя помог смастерить, – скромно ответил наш друг, покраснев от похвалы. – А лак – чтобы занозу не загнать.

Камилю было чем гордиться, ружье выглядело замечательно. И резинка, конечно, «венгерка», а не бельевая.

– Ну, начинаем? – сказал Камиль. – Все собрались?

Камиль, хоть и не хвастун и не выскочка, а все равно становится обычно главарем. У него это, наверно, само собой получается.

– По головам не стрелять, – предупредил Камиль.

– И по яйцам тоже, – выкрикнул кто-то…

Раздался смех.

– А рогатки – не в счет!

Когда все высказались, мы разделились на две группы. Условия сражения простые: одна из групп отходит за край рощи, дает противнику время замаскироваться, а затем начинает наступать, подбираться.

Надо подбить как можно больше вражеских бойцов. Засчитывается все: и шишка, и синяк, и (непосредственно в момент боя) любое «ох», «ах», «и-й-ё» и тому подобные свидетельства прямого попадания…

Кто победил – это определяют после боя, подсчитав потери. Конечно же, тут обычно начинаются скандалы и не всегда удается установить истину.

Теперь надо было решить, какой отряд остается у башни, какой – наступает. Путем жеребьевки. Она как бы заменяла нам обычай средневековых воинов устраивать поединок между двумя богатырями, где победа определяла: какое войско будет наступать. Наши «богатыри-предводители» Камиль и Ахмад, рослый, как и Камиль, черноволосый, с обветренным лицом, вышли вперед, чтобы метнуть жребий.

В руках у Камиля блеснула монета.

– Что выбираешь? – спросил он у Ахмада. – Орел или решка?

– Орел, – ответил Ахмад.

Подразумевалось при этом, что выигравший отряд остается у башни. Обороняться было легче и выгоднее, чем подбираться к ней.

Среди талантов Камиля был еще и такой: он умел закручивать монеты не хуже жонглера в цирке. Мог подкинуть пятак таким образом, что монета, взлетев невысоко в воздух, падала на стол ребром и долго крутилась на нем, как юла, причем все время на одном и том же месте.

Но сейчас монета взлетела прямо и высоко. Камиль поймал ее в прихлоп, подставив тыльную сторону руки.

– Решка, – спокойно сказал наш вожак, показывая Ахмаду и всем остальным монету на руке. – Значит, так: выходите из рощи, считаете до ста и – вперед!

– Прячьтесь, маскируйтесь, – насмешливо сказал Сергей, мальчик, который жил в цековским доме. – Все равно мы выиграем!

Сергей почему-то всегда злился по пустякам.

Пока Ахмад уводил свое войско, мы совещались, как прятаться.

– Эх, взобраться бы туда! – сказал Сашка, поглядывая на башню. – И чего это ее так заколотили?

– «Чего, чего…» Конечно же, там оружие хранится, – убежденно сказал Славка, Сашкин брат. – А то из нее давно музей бы сделали, разве не так? Это памятник старины, чего ж заколачивать?

Мы были наивны и не представляли себе, сколько гибнет по всей стране древнейших церквей, монастырей, мечетей и прочих прекрасных памятников старины, заброшенных, разрушенных, заколоченных, превращенных в склады горючего или в погреба для картошки…

Уставившись на башню, мы размышляли, какое там может быть запрятано замечательное оружие.

– В обойме маузера – двадцать пять патронов, – вздохнул я. – Стреляешь, стреляешь, а они все не кончаются.

– Тяжеленный он, маузер. Вот парабеллум – я видел в музее, – это да… И легкий, говорят, и совсем не громкий… – начал было Славка.

Но Камиль перебил его:

– Кончайте, ребята, про маузеры, заряжайте обрезы. И по местам. Скорее, скорее!

Действительно, было пора. Пока мы разбегались и маскировались – кто залезал на деревья, кто прятался в кустах, кто укрывался за стеной башни, издалека донеслось: «Девяносто пять…»

Я присел за дубом, опершись на колено. Неподалеку в листве деревьев копошились, устраиваясь на ветках, Камиль и Юра. Стало тихо-тихо. Палец мой чувствовал напряжение прищепки. Ох, как не терпелось косточке вылететь!

Выглядывая из-за ствола, я до боли в глазах всматривался в густую зеленую массу листвы, перечеркнутую стволами и ветками. Где-то неподалеку хрустнула галька. Кажется, справа… Зашевелились ветки, фигурка метнулась к соседнему дереву, но добежать не успела…

– Ой, ой! В голову! – завопил бегущий. – В башку нельзя!

Но попали ему не только в голову: он прихрамывал и держался за колено. Значит, выбыл из игры.

А с дерева послышался хохот Юрки.

Тут о кору моего дуба щелкнула косточка, потом – другая. Я попал под обстрел. Пригнувшись, я побежал к ближайшему толстому стволу, на ходу перезаряжая ружье.

Только я устроился, как что-то шлепнулось на мою голову – и упало к ногам… Зеленый урюк! Я поднял глаза – среди веток урючины мелькнула смеющаяся Юркина физиономия. Вот уж кто умел веселиться в любых условиях! Я показал ему кулак.

– Сзади, сзади! – послышался откуда-то сдавленный шепот Камиля. И вовремя! Я оглянулся. Ко мне, целясь на ходу, бежал Ахмад. Он сумел обойти нас с тыла…

Дальше все происходило с какой-то невероятной быстротой. Со зрением моим что-то внезапно случилось – мне почудилось, что бежит на меня вовсе не Ахмад, а наш любимый дядя Робик с куском шланга в руках. Такой же дикой злобой, как и дядино, когда бежал он за Юркой, было перекошено лицо Ахмада, только усиков не хватало.

И сразу же три выстрела слились в один. У моего уха просвистела косточка и, ударившись о ствол, отрикошетила в затылок.

Наши с Юркой выстрелы оказались более удачными: вражеский предводитель был ранен дважды. Я успел увидеть, как он согнулся, схватился за живот, выругался. Еще бы! Две косточки – это вам не щелчок по носу.

Долго радоваться победе мне не пришлось. Жгуче ужалило в руку – я охнул и от неожиданности выронил ружье. Сражение для меня закончилось.

– Валер, ты как? – с тревогой крикнул сверху Юрка.

Ответить я не успел. Кто-то начал стрелять по урючине, может быть, даже не видя Юрки, на его голос. И слетел он с дерева, как падает спелый плод, и запрыгал на одной ноге в странной позе: одной рукой держась за живот, другой – за попку. Можно было подумать, что вражеская пуля пронзила его насквозь.

На самом же деле, как потом выяснилось, в нежную Юркину попку с такой силой врезалась косточка, что Юрка нечаянно нажал на курок. Собственная пуля с силой ударила в ветку и, рикошетом, коварно поразила его в живот.

Попрыгав, Юрка злобно обругал свое ни в чем не повинное оружие, которое валялось теперь под деревом, и изо всех сил шваркнул его о кирпичную стену башни.

К счастью, наша с Юркой «гибель» не пошла на пользу противникам. Пока все это происходило, их окончательно разгромили Камиль и Славка с Сашкой.

Невредимые торжествовали. «Сраженные» потихоньку приходили в себя.

– Ну что, Сергей? Кто кого? – гордо спросил Слава.

– В другой раз, – мрачно пообещал Сергей.

Но другого раза не получилось, не помню уж, почему.

А жаль. Башне, наверно, грустно было, что у подножия ее не происходят хотя бы наши детские сражения, отголоски прежних, настоящих боев…

Глава 32. Свадьба – дело серьёзное

Наверное, по тому, как люди готовятся к какому-нибудь событию, можно определить, как они к этому событию относятся, какое ему значение придают. Особенно если это общепринятый обычай. В таких случаях еврейско-бухарская семья из кожи вылезет, чтобы быть не хуже других. Впрочем, наверно, не только еврейско-бухарская. Наверно, почти так же относятся к обычаям во всем мире.

Подготовка к свадьбе Робика, продолжавшаяся много дней, под конец приняла устрашающие размеры.

Дом похож был на муравейник. И двор тоже. Повсюду чистили, мыли, нарезали, жарили, парили, что-то приколачивали, чинили, красили. С утра до вечера, с утра до вечера. И снова – с утра. А работе, как выражалась бабушка Лиза, «конца-края не было». Впрочем, руководила она всем этим с увлечением. Голос ее не умолкал, ценные указания разлетались направо и налево, она без устали давала распоряжения и кайвону, и женщинам, пришедшим помогать, и домочадцам.

«Мало соли, добавьте… Долейте еще воды – выкипит… Как, вы еще не нарезали? Скорее, скорее, ведь уже пора прибавлять… Отнесите во двор… Достаньте из холодильника… Нет, из другого!» Эти и подобные приказы звучали почти непрерывно, ни на секунду не давая расслабиться бабушкиной «команде».

Она так была занята, что даже не вспоминала о своем «спиндилезе». Впрочем, до определенного момента. К вечеру, подав ужин вернувшемуся с работы деду, бабушка считала необходимым завершить день особой церемонией.

С грохотом распахивалась кухонная дверь. В дверях появлялась бабушка. Лицо у нее было страдальческое, она шла медленно, пошатываясь, шаркая тапочками, растопырив приподнятые руки, будто боясь упасть.

– ВалерИК, бачим… – раздавался чуть слышный, измученный и наполненный непривычной нежностью голос бабушки, такой, словно она собиралась сообщить, что вот-вот навеки расстанется со своими близкими. – ВалерИК, бачим, дедушка покушает – отнеси посуду в раковину. Я уже не могу.

И бабушка медленно проползала по комнате, особенно сильно пошатываясь и совсем уж изнемогая возле телевизора, по которому именно в это время передавали «Последние известия».

Дед Ёсхаим ужинал за столом, напротив телевизора (а я обычно сидел рядом с ним на диване, на что были свои причины) – и бабушкин «церемониальный марш» он воспринимал, как досадную помеху: заслоняет экран.

«Проходи, Лиза. Проходи побыстрей!» – нетерпеливо говорил он, совершенно не обращая внимания на трагические бабушкины намеки.

Дело в том, что «Последние известия», особенно зарубежные новости, были единственной передачей, которую дед непременно смотрел и в которой вообще видел смысл. «Ерунду всякую показывают, – возмущался он иногда, задержавшись на минуту-другую у телевизора, когда я смотрел фильм или еще что-нибудь. – Зачем это смотришь? Лучше «Новости» найди». Как только начинали передавать новости, дед забывал об ужине. Он застывал, с ложкой на весу, раскрыв рот, перестав жевать и свободной рукой оттопыривая левое ухо. Увы, это не всегда помогало: дед плохо слышал. Поэтому один из внуков, либо я, либо Юрка, в этот ответственный момент должен был сидеть рядом и пересказывать новости.

Во время каникул дежурным рассказчиком был я.

– Ну? А? Что он там говорит, а? – то и дело переспрашивал дед.

Он торопил меня, мешая слушать, а после моего сбивчивого пересказа нередко начинал спорить, возмущаться и давать собственные пояснения. Дед полагал, обо всем, что происходит в мире, он знал лучше, чем «эти дураки». В особое волнение приходил дед, когда сообщали что-нибудь об Израиле. Именно этого он и ждал с нетерпением, слушая «Последние известия». И как только с экрана звучало «Израиль», а еще чаще – «израильская военщина», дед, уже не полагаясь на меня, вскакивал со стула, подходил к телевизору и слушал, чуть ли не прислонившись ухом к экрану.

В каком тоне в те времена сообщали в Советском Союзе о событиях в Израиле, как эти события искажались, всем известно. Дед это, конечно, отлично понимал, но желание услышать хоть что-нибудь о нашей древней родине было сильнее рассудка. Зато потом он отводил душу, вовсю ругая «этих проклятых антисемитов».

Между тем, бабушка Лиза, уже добравшись до своей спальни, уже усевшись на кровать и переодеваясь на ночь, продолжала требовать сочувствия, жалости и признания заслуг. За неимением слушателей (а, может быть, учитывая, что мы с дедом все-таки не так далеко) она разговаривала сама с собой:

– Ой, как я устала! Разве в моем возрасте так можно работать? Нет, конечно! Ой-ой-ой, опять схватил, негодяй проклятый (это вспоминался недобрым словом «спиндилез»). Ой, жжет, жжет, зараза!

Что последует за этим, я хорошо знал. Как только заканчивались «Последние известия» и прекращалась моя работа пересказчика, раздавался совсем уже жалобный бабушкин призыв:

– ВалерИК, бачим, идем, массаж поделаем немного!

И я превращался в массажиста.

Хотя бабушка Лиза часто использовала свой «спиндилез» для каких-то, как ей казалось, дипломатических целей как оружие в междоусобицах, позвоночник у нее был действительно больной, сильно изогнутый, из-за чего ее спина похожа была на небольшую горку. Под тонким матрацем на бабушкиной кровати лежала доска – врач велел спать на твердом. Словом, бабушка по-настоящему страдала.

Вверх-вниз, вверх-вниз, влево-вправо, влево-вправо… Моя рука, смазанная кремом, как санки, скользила по круглой бабушкиной спине, а она стонала и охала, но уже блаженно.

– Чуть повыше… Еще… Сильнее!.. Во-о-от хорошо! Молодец! Дай Бог тебе здоровья. Тебя нет – никто не массажирует…

Только становясь массажистом, я получал от бабушки такое количество похвал и благодарностей. Я тер и тер, моя рука постепенно немела, да и бабушкина спина уже была совсем красной. Но удивительное дело: мне казалось, что спина эта стала более ровной, что горка почти исчезла!

* * *Последний день перед свадьбой был особенно напряженным. Нам с Юркой то и дело приходилось выполнять какие-нибудь небольшие поручения, и мы старались получить от этой кипучей деятельности как можно больше радостей.

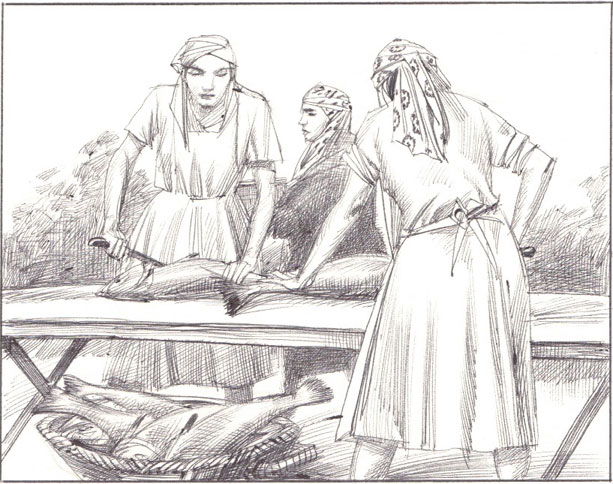

В саду, возле топчана, на старом деревянном столе с резными ножками чистили рыбу моя мама и тетя Валя. Мама приехала из Чирчика накануне, отпросившись на два дня с работы.

Возле стола стояли две плетеные корзины, наполненные большими, толстыми, серебристыми карпами. Время от времени женщины наклонялись, хватали тяжеленную рыбину, шмякали ее на стол – и во все стороны начинала брызгами разлетаться крупная рыбья чешуя.

Мы с Юркой топтались рядом, ожидая кое-какой добычи.

Вот рыба почищена – теперь у нее вспарывают живот. Р-раз – и одним быстрым движением вынимают внутренности. Тут-то и наступает момент, которого мы ждем: из клубка внутренностей наши мамы вытаскивают рыбьи пузыри и кидают нам. Рыбий пузырь, этот продолговатый, желтовато-жемчужный, состоящий из двух отделений контейнер, наполненный воздухом, как известно, позволяет рыбе лучше держаться на воде. Но нас привлекает другое его качество: это замечательная хлопушка. Положишь пузырь на асфальт, поднимешь ногу повыше и… «па-а-х!» Да нет, разве передашь этот звук словами, его надо услышать. Он такой трескучий, такой гулкий, что на секунду уши закладывает.

А со стола тоже доносится: «Бух-х! Бух-х!» Это мама или Валя, а то и обе одновременно, бьют молотками по ножам, разрубая крепкие позвоночники рыб, разрезая их на ломти.

Нелегкая работа! Руки женщин обагрены кровью, к рукам, к одежде, даже к лицам, прилипла рыбья чешуя. Им жарко, их донимают мухи: так и вьются вокруг, привлеченные запахом рыбы. Но и маму, и Валю все это нисколько не огорчает. Очень уж они рады встрече, ведь теперь, после нашего переезда в Чирчик, видятся они довольно редко.

Мама и Валя были подругами. Не меньше, чем долгое соседство, их связывало сходство в характерах, в судьбах, даже в горестях. Валя была единственной подругой, с которой мама делилась бедами и обидами. И Валиных секретов выслушивала немало. Выйдя замуж за папиного брата, дядю Мишу, Валя, конечно же, была вовлечена в круговорот семейных дрязг. Но только она из всей семьи не принимала участия в травле мамы. Более того, оставалась ее верным другом. Дядя Миша не чуждался никаких «средств воспитания», добиваясь, чтобы жена присоединилась к их клану. Порой давление становилось настолько сильным, что подругам приходилось встречаться тайком. Но дружба продолжалась.

Сейчас две келинки, как называют у нас невесток, готовились к встрече с третьей. Какой она окажется, эта молодая невестка? Станет ли она их подругой, товарищем? Или предпочтет присоединиться к большинству? Вот что волновало наших мам, вот что занимало их мысли, пока руки заняты были разделкой рыбы.

Мамы обсуждали все это, не стесняясь нас с Юркой. Все равно ведь мы давно знали все их тайны, мы видели, как к ним относятся родственники, мы были свидетелями их беспомощных и робких попыток изменить к лучшему этот маленький и жестокий к ним семейный мирок. И, конечно же, мы были всей душой на стороне наших мам! Открытое бунтарство Юрки, ссоры его с бабкой Лизой и с Чубчиком, было ничем иным, как стремлением выразить это. Я был более робким и, вероятно, более мягким. Мой протест начал проявляться позже.

Игры с хлопушками прервал крик Робика:

– Где эти бездельники? Валера, Юрка! Бегите к соседям за скамейками и столами! Там уже Ильюша с Яшей.

Яша с Ильюшей – это наши двоюродные, сыновья тети Тамары. А мебель одалживала узбекская семья Фазылдиных, наших соседей. С их сыном Аллаудином мы дружили.

Вход к ним был не совсем обычным: открыв дверь, вы попадали сначала в темную комнату с земляным полом, которая находилась под домом. А противоположная дверь ее выходила во двор. А уже выйдя в него, вы могли попасть в дом. Нас с Юркой это хитрое устройство очень забавляло.

– Эй, Ахун, осторожно, на косяк не налети! – услышали мы голос Ильи, как только шагнули в темноту с солнечной улицы.

Ахун – была кличка младшего кузена, Яшки. Никакого особого смысла у прозвища не было, разве что оно напоминало фамилию тогдашнего государственного деятеля Ахунбабаева. Он был довольно буйным мальчишкой. Стоило братьям появиться во дворе у деда, как почти немедленно слышалась их крикливая перебранка и звон разбитых стекол. К кличке Ахун Яшка относился довольно спокойно. Но второе свое прозвище – «лысый» – он просто не терпел. Это прозвище имело больше оснований: Яшку по каким-то причинам часто брили наголо. Может, поэтому он и злился. Илья испытывал Яшкино терпение по многу раз в день.

Когда мы вошли, братья втаскивали со двора большой деревянный стол с перекрещенными ножками. Он был не так тяжел, как неудобен и широковат для двери, потому-то Илья и орал про косяк. Стол, действительно, застрял, так что мы с Юркой подоспели вовремя. Илья тут же начал нами руководить:

– Боком… Заводи теперь влево… Еще, еще… Стоп! Не видишь, что ли?

Столы и скамейки достаточно часто перебирались с одного двора в другой и обратно. Так что мы, мальчишки, которым всегда поручалась эта работа, давно уже стали специалистами по протаскиванию мебели в узкие проемы дверей. Сколько словечек, очень точно понимаемых, при этом употреблялось! «Наискосок», «юзом», «уводи книзу», «заводи вбок» – да мало ли еще что! И все же не поломать эти, хотя и старые, но очень нужные столы и скамейки и не покарябать косяки дверей было нелегко. Мы были мокрые и усталые, когда вытащили этот чертов стол.

– Сколько еще таких? – спросил я, отгоняя мух от вспотевшего лба.

– Много. Весь двор хотят заставить, – буркнул Илья. – Да, вот что, там минералку, я видел, привезли, только мало. Надо припрятать, а то ведь и не попробуешь!

Ташкентская минеральная вода, как и многое другое, доставлялась в магазины с перебоями, а мы, мальчишки, очень ее любили. Конечно, надо припрятать, чтоб хоть на свадьбе попить вволю!

Мы поговорили немного о разных вкусных блюдах, которые, как нам было известно, уже готовились. От «вкусной» темы мысли Ильи каким-то образом перекинулись на невесту.

– Видели ее? Вот коза! Ходит, жопу восьмеркой крутит. – Илья приподнял руки и наглядно изобразил, что имеет в виду.

– Да, булки там, что надо, – подтвердил Яшка.

И все мы захихикали. Братья были постарше нас с Юркой. Илье уже исполнилось пятнадцать. Неудивительно, что самые пикантные детали фигуры Робиковой невесты были им небезразличны. У нас с Юркой они пока что эмоций не возбуждали. Но нельзя же было признаться в этом!

– Ну, ладно, пошли, – прервал интересную беседу старший, слезая со стола. – Пошли, а то сейчас Робик кричать начнет.

К вечеру двор был готов к приему гостей.

Глава 33. Долгожданный день

– Немного о наших дорогих новобрачных…

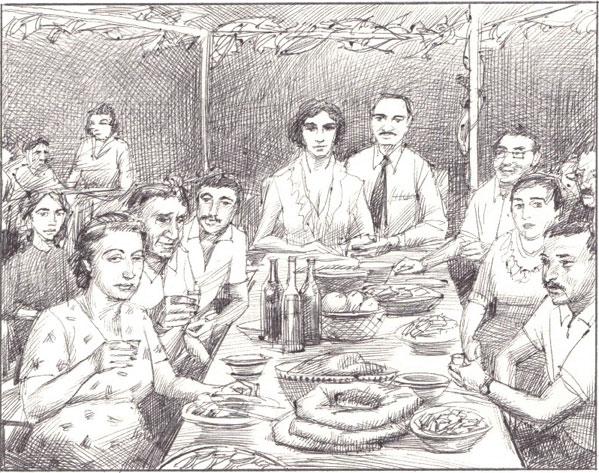

Стоя у микрофона перед столами, так, что его видно было всем, дядя Миша знакомил собравшихся с основными вехами жизни молодых супругов Робика и Марийки. Говорил он четко, выделяя каждое слово, не хуже, чем выступавший за минуту до него у того же микрофона ведущий музыкального ансамбля. Голос его гулко разносился над столами, расставленными по всему двору, аж до самой будки Джека, которого на этот вечер заперли в кладовую.

Огни многочисленных лампочек, растянутых над столами, озаряли пирующих гостей. Их было много, больше ста человек. Во дворе было до того светло, что даже кроны урючины, шпанок и вишен сверкали своей сочно-зеленой густой листвой на фоне черного, бархатного неба… В этом ярком свете гости казались особенно нарядными. Радовали изобилием столы, заставленные бутылками, блюдами с закусками, заваленные грудами овощей, зелени и лепешек. Вот-вот должны были начать разносить горячие блюда… Блестели стекло и фаянс, всеми красками переливались платья женщин, журчали, временами даже заглушая дядин монолог, смех и голоса.