полная версия

полная версияВсё Начинается с Детства

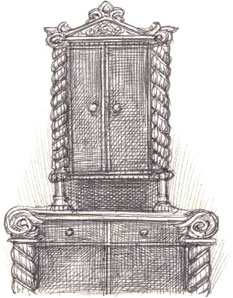

У стариков были три комнаты. Со двора вы сразу попадали на кухню, небольшую и без окон. Там сейчас и горел уже свет: видно, бабка Лиза встала и возилась у плиты. Из кухни вы проходили в зал, как у нас принято было называть эту общую жилую комнату средних размеров, а уж из него – в самую большую комнату, спальню, где я сейчас и находился. В ней, кроме двух кроватей, стояли шкаф, комод и большой старинный буфет. Красивый, орехового дерева, с резными краями. Верхняя его половина, увенчанная овальным, также в резьбе, наличником, стояла на более широкой нижней части, попирая ее толстыми узорчатыми ножками… В этом верхнем ярусе хранилась пасхальная посуда. В нижнем – всякая домашняя утварь. Бабка Лиза рассказывала мне, что буфет достался ей от отца с матерью, которые получили его от своих родителей. Я вспоминал об этом, открывая дверцы буфета: они скрипели так, как умеет скрипеть только очень старая мебель, – мелодично и протяжно, то громче, то тише, правая дверца – в одной тональности, левая – в другой… Откроешь одну, потом – другую, «поиграешь» на верхних – перейдешь к нижним… И услышишь целую симфонию. Казалось, что буфет поет историю своей жизни.

По обе стороны этого буфета стояли кровати стариков. Бабушкина – слева, почти у входа в комнату, дедушкина – за буфетом, в глубине. Я считал, что бабушка выбрала для своей кровати более уютное место: возле нее была встроена в стену большая, овальная, покрашенная серебристой краской газовая печь. Она обогревала одновременно две комнаты – спальню и зал. Как тепло и приятно было спать возле этой печки в холодные зимние ночи!

Впрочем, сейчас уже было лето, печь не топили, в дедушкиной постели без того было тепло, мягко, уютно. Возле деда в любую погоду было тепло.

Дед уже встал. Как всегда – рано-ранехонько. Он стоял у окна, напротив кровати, его черный силуэт четко прочерчивался на фоне предрассветной синевы. Ритмично раскачиваясь взад-вперед, дед молился. Он молился точно так же, как и вчера, и позавчера, и за день до того… Как молился он всю свою жизнь, с тех пор, как себя помнил.

Взад-вперед, взад-вперед… Бородка то поднималась, то опускалась да к тому же еще и подрагивала, потому что дед непрерывно шевелил губами, читая молитву. Этот шелестящий шепот я и услышал, просыпаясь. Его любимая тюбетейка (темно-зеленая, хотя сейчас она казалась черной) плотно обтягивала лысину. Странным наростом вырисовывался тфлин – коробочка, укрепленная посреди лба, как фонарик, освещающий путь подводному пловцу… Я знал, что в коробочке находятся заповеди, поэтому тфлин предписано надевать каждому молящемуся. И точно такая же коробочка привязана была к левой руке дедушки выше локтя.

Я начал прислушиваться и постепенно стал различать слова. Я их не понимал – дед, как и полагается, молился на иврите. В руках он держал молитвенник – разбухший, с пожелтевшими страницами старый молитвенник, уже много лет терпеливо и достойно выполнявший свою ежедневную службу. Впрочем, заглядывал в него дед скорее для порядка: многие молитвы он давно уже помнил наизусть. Это вовсе не значит, что дедушка Ёсхаим был образованным человеком и знал иврит. Читать-то он умел, то есть знал, как произносить буквы и слова, но и только. Смысл слов, смысл молитвы был ему известен лишь благодаря разъяснениям рабая в синагоге.

– Дедушка, а вы понимаете, что читаете? – не раз спрашивал я.

– Почти не понимаю, – честно отвечал он.

– Как же так? – удивлялся я, думая при этом, зачем тогда читать молитвы.

– Не понимать надо, а чувствовать, – отвечал дед убежденно.

Вряд ли до меня доходил в то время глубокий смысл его слов. Зато, хотя я и не осознавал этого, само впечатление – дедушка Ёсхаим на молитве – было и глубоким, и сильным, и очень важным для моей детской души.

Я рос в советской стране, я был советским ребенком. Это значило, что я практически не чувствовал себя евреем, не помнил об этом…

Антисемитизм не всегда проявлялся открыто, но он существовал постоянно. И у большинства евреев была потребность ассимилироваться, вернее, мимикрировать, быть похожими на тех, среди кого они жили. Впрочем, это старая, можно сказать, многовековая история. Но в советских условиях к ней прибавлялось и другое. В советской стране не только иудейская, но и любая религия была почти что под запретом. Быть религиозным считалось нелепым, постыдным, это было признаком невежества. Более того – это было признаком инакомыслия, своеволия, враждебности. Неудивительно, что мы, дети, ни в детском саду, ни в школе не только священной истории не изучали, но и о Боге не слышали. Не было Бога для миллионов советских людей – и все тут! О нем забыли. И только старики, старики разных национальностей, упрямо ходили в свои церкви, синагоги, мечети (хоть и осталось-то их совсем мало, на весь Ташкент, к примеру, всего несколько синагог), упрямо молились дома, упрямо справляли свои праздники, соблюдали посты…

Получалось, что каждый раз, когда я попадал в дом деда Ёсхаима либо в дом деда Ханана я как бы окунался в другую действительность. Возвращаясь домой, я забывал об этом, становился обычным советским ребенком. Забывал – да, оказывается, не совсем.

Много позже, уже в Америке, когда я начну заново становиться евреем, начну чувствовать себя евреем, я пойму, что темный силуэт деда на фоне синего рассвета – это для меня не только картинка из времен раннего детства. Это что-то гораздо более значительное, это та связующая нить с моими предками, с моим народом, которую подарила мне судьба.

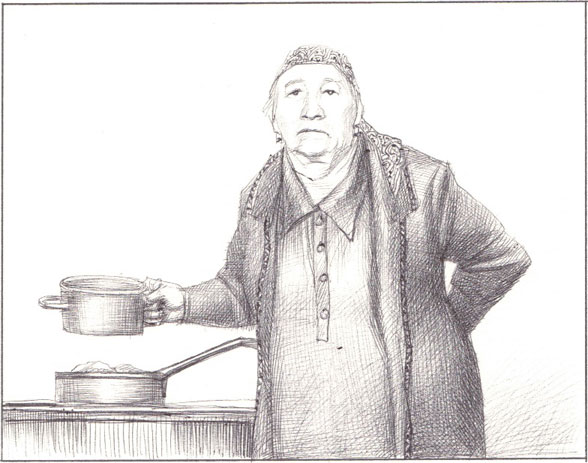

Дедушка еще молился, когда я вышел на кухню, где раздавалось позвякивание посуды: бабушка Лиза готовила завтрак.

Глава 25. «Ищь ти, какая!»

Дед бабушки Лизы Натаниэл Кози в начале XX века считался в узбекском городе Чиназе крупным бизнесменом. Это на современном языке. А говоря языком старой России – богатеем, воротилой, фабрикантом… Натаниел был владельцем хлопкоперерабатывающего завода. Его сын Рахмин Симхаев занимался пошивом женской одежды.

– Скупой был очень, – сообщила мне как-то бабушка о своём отце, когда мы вместе с ней, стоя у комода, разглядывали большую фотографию моего прадеда. – Ой, ой, какой скупой! Моя мама ушла от него… Взяла нас, четверых детей, и перебралась сюда, в Ташкент… Очень давно это было, в девятьсот четырнадцатом. Я еще маленькая была…

«Ушла от него»… Я тут же представил себе душераздирающую картину – моя прабабушка Эмма покидает родной дом, взяв на руки двоих малюток, а еще двое тащатся за ней… У прабабушки, кроме Лизы, были еще две дочки – Соня и Рена и сын Абраша. И все же она сочла необходимым, расстаться с мужем… Не побоялась! А ведь в то время для азиатских женщин развод был чем-то почти немыслимым, позором, преступлением…

Прабабушка Эмма… Я ее видел только на фотографиях, она умерла в год моего рождения, десять лет назад. Но слышал о ней нередко: все, кто знали прабабушку, очень тепло и уважительно ее вспоминали. Она была наделена доброй и отзывчивой душой, многим помогала. Почти все ее дети пошли в нее. Кроме одной из дочерей…

И вот эта самая дочка – моя бабушка Лиза – каждое утро подходила к комоду, туда, где красовалась в рамке большая фотография ее отца, и именно там произносила короткую молитву. Мало того, глядя на фотографию, она, воздев руки, вполголоса воздавала ему благодарения… За что же, спрашивается, благодарила она человека, от которого ее мать бежала с четырьмя детьми, в том числе и с нею? Поди пойми…

Выходя утром на кухню, я был уже готов во всех подробностях рассказать, как и что произойдет дальше.

– Доброе утро, – поздоровался я.

– Доброе, доброе, – продолжая хлопотать, отвечала бабушка. – Умывайся скорее!

Бабушка была в своем обычном домашнем неярком платье с узорами, в тапочках с белой пушистой оторочкой. Левая рука ее, закинутая за спину чуть выше поясницы, словно бы приготовилась к тому, чтобы потереть больное место в тот момент, когда бабушке захочется пожаловаться на «спиндилез». В правой руке бабушка держала сверкающую, начищенную кастрюльку.

Одним из несомненных достоинств бабушки Лизы была ее потрясающая чистоплотность. Дом она содержала в идеальном порядке и требовала того же от других. Уборщица, которую бабушка нанимала, просто изнывала от ее указаний и придирок.

– Мыть так мыть, – поясняла бабушка, тыча пальцем в очередной, недостаточно вылизанный уголочек. – Здесь же полно грязи!

Каждое утро таким вот «невылизанным уголочком» оказывался я… Умывальник находился на кухне, процедура омовения происходила у бабушки на глазах, и начиналась она с утреннего урока по мытью рук.

– Не так. Совсем не так! Потри вот здесь… – бабушка похлопывала по тыльным сторонам кистей. – Теперь смывай… А теперь намыливай опять… Три! Сильнее три!

Умывался я так же, как, наверно, и большинство детей (вспомним Тома Сойера): либо просто ополаскивал руки водой, либо чуть намыливал ладони и тут же смывал мыло. Но при бабушке это не проходило! Приходилось выполнять все ее указания. И все равно бабушкино лицо искажалось гримасой:

– Ой-ей-ей, какая грязная вода! Ну-ка, мыль снова…

Наконец, я получал разрешение вытирать руки. Бабушка опять начинала охать:

– Посмотри, какое грязное полотенце! За один раз!

Не знаю, как назвать черту характера, которая не позволяла бабушке оставить без внимания и без руководящих указаний хоть что-то, хоть какую-то мелочь из происходящего вокруг. Может быть, стремление к лидерству, не получившее должного осуществления? Так или иначе, все, что происходило в поле ее зрения, должно было быть откорректировано, исправлено, улучшено.

Иногда бабушке удавалось давать свои указания спокойно, но обычно она сразу же начинала нервничать. Вспылить, накричать – это ей ничего не стоило. Это тоже было чертой характера…

Приходя в возбуждение, бабушка выглядела довольно смешной. Она так трясла и помахивала головой, что крепдешиновая косынка становилась дыбом, соскальзывая с рыжеватых волос. Глаза ее расширялись, брови резко приподнимались. Широко расставив ноги, подняв правую руку, бабушка, как опытный оратор, выступающий перед большой толпой, сопровождала свою речь выразительными движениями указательного пальца.

Глядеть на это было интересно, но, конечно, не в тех случаях, когда объектом бабушкиного внимания становился я сам.

Выполнив все требования, я отходил, наконец, от умывальника. Пытка была окончена. До обеда…

А бабушка Лиза уже снова хлопотала возле плиты.

В кастрюльке, стоявшей на огне, готовилось любимое дедово блюдо – чойи каймоки. Блюдо это – старинное, азиатское.

Молоко вливалось в кипящий, крепко заваренный черный чай. Эту смесь немного подсаливали и некоторое время продолжали кипятить… Дозировка молока, чая, соли, длительность приготовления – до кипения и после – все очень важно, от всего зависит вкус чойи каймоки. Кроме того, его необходимо помешивать. Бабушка Лиза опускала в кастрюльку пиалу и, наполнив ее, медленно выливала обратно… Неповторимый аромат разливался по кухне.

– ВалерИК, готовь скорее чайник!

В отличие от бабушки Абигай, которая произносила мое имя певуче и мягко – «Ва-а-ле-ерь-ка», почти всегда ласково улыбаясь, бабушка Лиза окликала меня, как, впрочем, и всех, – строго, серьезно и к тому же с ударением на последнем слоге – «ВалерИК», почти что это «ИК» выкрикивая.

– Достань косы, пожалуйста.

Бабушка указала на нижнюю полку, где находились большие пиалы, чтобы я, не дай Бог, не ошибся и не взял бы, чего не следует.

Посуда у нее стояла в строгом порядке. Молочная, как предписывает еврейский закон, не смешивалась с обеденной. Ту и другую никогда не мыли вместе. И если бабушка даже удалялась в спальню подремать пол часика после обеда, она, услышав звон посуды, тут же просыпалась и громко напоминала о порядке или выскакивала сама, чтобы проследить, что творится на кухне.

Чойи каймоки было готово. Мы с дедушкой уселись за стол. Бабушка только подавала, завтракала она всегда позже, одна. Завтракали мы с дедом в зале, у окна, которое выходило в соседский садик. Вот странно, я никак не мог понять, чей это садик и как в него попасть, хотя много раз пытался сделать это, разгуливая по окрестным переулкам…

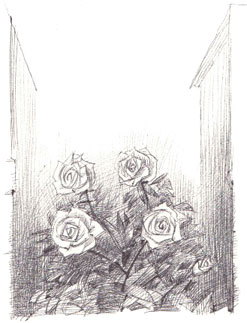

Таинственным казался мне этот сад. Он был совсем маленьким, не шире нашего зала, только подлиннее. Со всех сторон его огораживали стены соседних домов, потому и непонятно было, кому он принадлежит. Может, был он ничьим, но только вот что странно: в саду рос куст красных роз, единственный куст, и кто-то ухаживал за ним.

Других окон в зале не было и мой любимый двор отсюда не просматривался.

Землю, на которой стоял теперь его дом, дед Ёсхаим купил в 1933 году за тысячу рублей. Это был сад без каких-либо построек, весь засаженный черешнями. Строительством дед занимался сам.

Он иногда рассказывал мне об этом, но довольно скупо. А я слушал с огромным интересом и даже с волнением. Я очень живо представлял себе, как дед, босой, с закатанными штанам, топчет глину для замески…

Глина вязкая, тяжелая, мокрая, смешанная с соломой, месить ее нужно часами… И вот уже появились стены, вот дед вдвоем с другом поднимает и кладет под крышу поперечную балку…

Ух, как же это тяжело! Лица их от напряжения налились кровью, жилы на шее и на руках надулись…

Я очень гордился дедом и думал: какой он сильный, какой терпеливый и умелый человек, если сам построил себе дом!

– Ну-ка, о чем мечтаешь… Остынет, давай быстрее! Гляди, как я буду делать… – скомандовал дед.

Из кос, в которые бабушка налила нам чойи каймоки, поднимались струйки пара. На поверхности молока уже образовалась тоненькая, подрагивающая пленка. Набрав в ложку сливочного масла, дед положил его в косу, накрошил белую лепешку, размешал. Теперь вся поверхность молока была покрыта слоем масла, в котором, как румяные островки, плавали кусочки лепешки. Убедившись, что всего достаточно, дед погрузил в косу ложку, зачерпнул…

«Хуп»… И этот звук у деда получался особенный! Казалось, что вместе с едой он старается набрать в рот побольше воздуха, для того, вероятно, чтобы не было так горячо. Лицо деда при этом становилось необычайно серьезным. Оно как-то все удлинялось, глаза сужались, брови сходились. Он вытягивал шею, наклоняясь к косе так, что белоснежная бородка вот-вот должна была окунуться в масло. Но бородка словно бы видела, где надо остановиться и замирала буквально в миллиметре от дышащей паром жирной поверхности.

На завтрак деду Ёсхаиму всегда подавалось одно и то же: чойи каймоки с лепешкой и сливочным маслом, крепкий зеленый чай. Но поедал он это, так же, как и все, что бабушка готовила к обеду, с отменным аппетитом. Недаром моя мама, пытаясь накормить меня, постоянно твердила: «клюешь, как курица… Поэтому ты такой дохлятина! Посмотри на деда Ёсхаима, ест хорошо, вот и здоровый!»

Что правда, то правда, дед болел очень редко. А если и заболевал, то обычно оставался на ногах…

Поговаривали, что где-то в спине у деда пряталась пуля, засевшая там в далекие дни революции и уличных беспорядков в Старом городе. Извлечь пулю врачи не решились, так дед и проходил с ней до конца жизни. Особых неприятностей она не доставляла.

Вообще трудоспособностью и жизнестойкостью он обладал поразительными. Так что мама моя, возможно, была права.

Закончив завтрак, дед Ёсхаим отодвинул пустую косу, но не встал из-за стола, а, наоборот, поерзал на скрипучем стуле, чтобы усесться поудобнее и, так сказать, попрочнее…

Ковыряясь ложкой в своей косе, я поглядывал на него с сочувствием. Я очень хорошо знал, какая сцена за этим последует. Она была неизменной. И все же я каждый раз наблюдал ее с таким же острым интересом, как болельщик – схватку двух борцов на ринге.

– Лиза! – громко позвал дед. – Сколько оставить?

Задавая этот вопрос, дед вытянул под столом правую ногу, запустил руку в карман и извлек из него туго набитый коричневый кожаный кошелек.

Однако бабушка Лиза не появилась. За закрытой дверью кухни гремели кастрюли, шумела вода в кране… Эта часть сцены называлась так: «Я тебя не слышу, светик мой, я очень занята, позови еще раз».

* * *Дед поднял брови, вздохнул. Лучше, чем кто-либо, он знал, что у бабушки прекрасный слух. Она улавливала любой шорох даже за стеной соседней комнаты. Мы с Юркой, например, никогда не разговаривали о своих делах, если бабушка Лиза была неподалеку: все услышит, хоть как угодно тихо шепчись, любой секрет выведает!

Дед позвал снова, еще громче.

Дверь кухни, наконец, распахнулась, бабушка появилась на пороге.

О, это была великая актриса, никогда не устававшая от роли и каждый день находившая для нее все новые оттенки! Невозможно даже передать, какую степень усталости выражало сейчас ее лицо.

Потирая рукой спину, она медленно направилась к дивану, уселась, поправила платок на голове и громко произнесла: «Инам шуд!» Изречением этим, значащим буквально «И это прошло», бабушка, очевидно, напоминала своему дорогому мужу, что она с раннего утра трудилась, чтобы покормить его, теперь она смертельно утомлена и благодарит Бога за то, что при такой нагрузке все еще жива…

Дед Ёсхаим на бабушку не глядел, он угрюмо рассматривал свой кошелек. Достаточно было ему услышать, каким тоном произнесла она «Инам шуд», и он уже знал, какую сумму потребует сегодня бабушка на расходы. Поэтому, не дожидаясь уточнений, он перешел к обороне:

– Я вчера давал тебе деньги…

– Нич-чего не осталось! – тут же прервала его бабушка. – Сегодня нужно купить… – Тут она стала загибать пальцы, перечисляя продукты: – Рис, хлеб… Сахар кончается… Рыба нужна. И мука на исходе…

– Мука? – перебил дед, поднимая густые брови. – Муку позавчера ты покупала!

– Да что ты, три недели прошло уже. Пирожки кто ел, а?

Тут терпение деда истощилось. Надо сказать, что деда очень трудно было вывести из равновесия, но бабушке это неизменно удавалось. Я не мог заранее предугадать, на каком продукте и в какой момент это произойдет, но как проявится возмущение деда, я знал отлично и с нетерпением ждал именно этой финальной сцены.

– Ищь ти, какая! – с мукой воскликнул дед Ёсхаим, чуть ли не подпрыгнув на своем стуле.

Когда и почему дед начал употреблять это в общем-то довольно безобидное выражение, передавая с его помощью высшую степень удивления и возмущения наглостью собеседницы, я не знаю. Но употреблял его дед в таких случаях неизменно. Очевидно, дело не в словах, а в том, какой смысл, какую окраску мы желаем им придать.

Никаких грозных последствий возмущение деда не имело. К некоторому моему разочарованию этим обычно и заканчивался их ежедневный поединок. То есть словесная его часть. Дальше уже происходило то, чего и добивалась бабушка: безропотная выдача денег.

Еще раз, уже шепотом, выразив свое возмущение, то есть повторив «Ищь ти, какая!», дед открыл, наконец, кошелек и отсчитал пачечку денег. При этом он покачивал головой, как бы удивляясь бабушкиным бойцовским способностям и своему поражению. Очевидно, он все же надеялся, что когда-нибудь победит…

Спрятав кошелек в карман, дед, удрученно шаркая, удалился. Почему-то он был расстроен больше, чем всегда.

Обычно перед уходом он оставлял мне на комоде деньги на мороженое. Но сегодня я не напомнил ему об этом. Из сострадания. Все же мы оба – мужчины…

Глава 26. Майский жук

Перекинув котомку за плечо, дед прошаркал через двор и скрылся за воротами. Ушел на работу…

Устроившись поудобнее на топчане у стены возле урючины, я наслаждался утренней прохладой и одиночеством. Юрка, мой дружок-братишка, пока не появлялся. Возможно, он еще спал, что-то очень уж тихо было за окнами его квартиры.

Сидеть вот так в моем любимом старом дворе, сидеть, ничего не делая, это было замечательно. После долгого школьного года, после спешки и напряжения, постоянных забот об уроках, экзаменах, отметках и о прочих неприятных вещах так приятно было расслабиться, почувствовать, что все это позади, вообще ни о чем не думать… Ни о чем! Просто сидеть, позволяя лени овладевать тобой, охватывать тебя, окутывать, убаюкивать… Нет у тебя ни желания, ни способности размышлять о чем-нибудь. Мысли как будто растворились, ушли, в голове – блаженная пустота. Полудрема. Но в этой полудреме ты почему-то с особенным наслаждением впитываешь в себя все, что происходит вокруг, во дворе. Его жизнь – а она не прекращается никогда – предстает перед тобой с необычайной яркостью, во всех своих деталях.

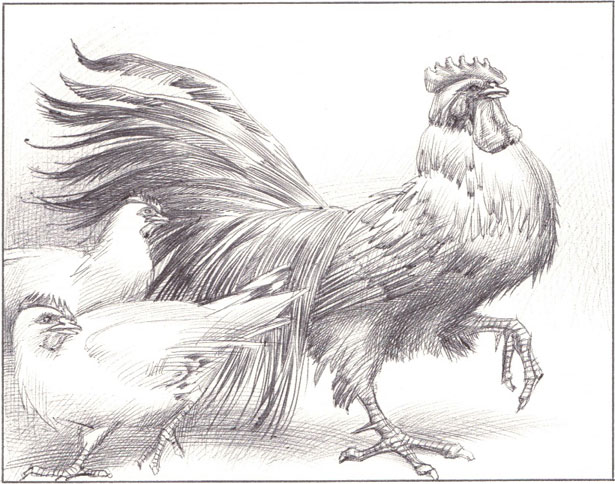

…Что-то куры так раскудахтались? А, это бабушка Лиза появилась в курятнике: время кормежки… Курятник от меня недалеко, возле той же стены, что и топчан. Повернувшись к нему лицом, я могу видеть все, что там происходит… Белые куры – их штук пять – суетливо топчутся, подпрыгивают возле своей кормилицы, отталкивают друг друга и непрерывно бранятся. Петух, в отличие от кур это смуглый парень, темно-коричневый, отливающий золотом, – какое-то время стоит в сторонке. Поджав ногу, похожую на толстый перекрученный прут с мозолистыми пальцами и вогнутыми внутрь мощными когтями, склонив набок золотистую головку, петух презрительно и важно наблюдает за склочницами. Насладившись домашней ссорой, этот султан, поматывая алой бородкой, начинает склевывать зерна, разлетевшиеся по сторонам, и все ближе подбирается к своим глупым женам.

Свои супружеские обязанности петух считает настолько важными, что нисколько не стесняется исполнять их в присутствии людей. У него сейчас одна забота – сделать правильный выбор. То ли, как у подлинного султана, это зависит от настроения, от того, какая из жен кажется сейчас петуху особенно привлекательной, то ли он руководствуется более практическими соображениями, которая из них поближе и не успеет удрать, – кто его знает. Но что он именно выбирает, а не полагается на случай, в этом я уверен.

Рывок, прыжок… Ну и наглец! Я быстренько оглядываюсь – не видит ли кто из взрослых, какую сцену я наблюдаю… Нет, пусто во дворе. Так… Ну, и что там происходит?

Мне и любопытно, и смешно. Куры, напуганные наскоком, шарахаются во все стороны, но, поскольку петух уже настиг одну из них, тут же успокаиваются и продолжают торопливо клевать зерно. Петух… Что испытывает петух, я, хотя мне и хотелось бы это знать, даже представить себе не могу. Ну, а выглядит он очень деловитым. Его счастливая избранница кажется совершенно безучастной и как только петух соскакивает с нее, не теряя ни секунды присоединяется к клюющим зерно подругам…

Такие семейные сцены вносили некоторую сумятицу в отлаженную процедуру кормления. Бабушка, увидев такое, сердилась. Махая руками и восклицая «Пошел, пошел!» она пыталась призвать наглеца к порядку. Но иной раз до нее доходило, что бессмысленно бороться с любовным пылом петуха. Она что-то тихонько бормотала и взмахивала рукой, как бы признавая свое бессилие: что, мол, с тобой поделать!

Но самым интересным в петухах была вовсе не их беззастенчивая супружеская откровенность. В бабушкином курятнике иногда оказывалось по два петуха сразу – и тогда у нас с Юркой появлялось новое развлечение: петушиные бои.

Замечательным зрелищем было даже самое начало сражения. Стоя друг против друга, петухи переругивались, распалялись, все больше настраивая себя на боевой лад. Они пыжились, поднимая оперение. Особенно вздувались, прямо дыбом становились, их шейки. Головы сначала прижимались к грудкам, потом вытягивались к сопернику клювом вперед. Приподнималась и сгибалась одна из лап… Оружие было готово к бою!

И как же они сражались! Как взлетали, шумя крыльями, налету раздирая друг друга когтями! Как беспощадно орудовали клювами, выбирая самые уязвимые места! Как сшибались грудь с грудью, то падая, то снова разлетаясь!

Вопли бойцов, хлопанье крыльев, перья, летящие во все стороны… Ну что за зрелище! Мы с Юркой от восторга, конечно же, орали почище петухов и махали руками, словно они – крыльями.

– Давай, давай! Смелее!

– Так его, еще, еще!

Короче, мы вели себя точно так же, как любые завзятые болельщики на стадионе… Жаль только, что бабушка Лиза была решительной противницей петушиных боев: она считала, что они вредят здоровью не только петухов, способных покалечить друг друга, но и кур, которые от испуга могут перестать нести яйца. Поэтому, как только бабушка слышала подозрительный шум, она выбегала и приказывала нам с Юркой пресечь драку. Нечего делать, приходилось нам просовывать длинную палку сквозь проволочную сетку курятника и разнимать бойцов.

Из-за этих сражений мы относились к петухам с некоторым уважением: спортсмены все-таки. Да и вообще петух во дворе фигура заметная, ведь это именно он оповещает о наступлении нового дня и после его звонкого «ку-ка-ре-ку» пробуждаются все остальные.