полная версия

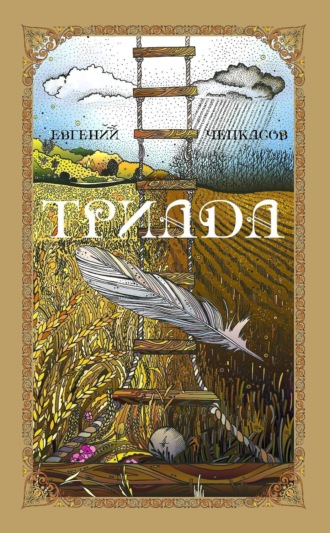

полная версияТриада

– И при этом каждый, заметь, преследует свои цели.

– Ну да, преследует. Во-первых, каждый думает об учении инока: выгодно оно лично ему или нет. Во-вторых, каждый добивается от окружающих, чтобы его слово было произнесено не менее одного раза за пятнадцать минут.

– Слова достаются перед игрой, по жребию. Какое слово у кого – знаю только я, – важно молвил белобрысый мастер. – Если словоглот за час слышит свое слово не четыре раза, а один или два, то он засыпает. Если он свое слово больше не услышит, то не проснется до конца игры. Это я вчера придумал, – по-моему, гениально!

– Прикольно, – хмыкнул Миша. – И будет у нас через два часа сонное царство…

– Не будет! В крайнем случае, на песнях, стихах и «крокодилах» выехать можно. Но когда о словах догадаются, начнется жесткое мочилово, уж поверь мне. Кстати, если словоглот сам произносит свое слово, то он тоже засыпает.

– Ладно, сегодня ты гений. Игра заканчивается, насколько я понял, вынесением соборного решения относительно инока. Решение выносится через два часа, – типа того, регламент. Тоже хорошо. Со всем согласен. Так в чем же проблема?

– Инок закосил, – сказал Степа и развел руками.

– Вот козел! – выругался Солев. – Он же единственный профессиональный ролевик был! Слушай, а может, ты?

– Нет, я мастер, у меня роль должна быть контролирующая и чтобы можно было со всеми взаимодействовать. Я парторгом буду. А тебе не хочется Neo сыграть?

– Ну на фиг! Я буду писателем, кормильцем народа. Уже много прикольного для этой роли придумал…

– Есть еще вариант.

– Какой?

– Гена. Рыбачок.

– Инок Гена, – со смаком произнес Миша и повторил недавнее: – Сегодня ты гений. Но потянет ли он? И согласится ли?

– По-моему, он натура творческая. Молчун, правда, но там много говорить и не надо: учение-то очень простое. Уговаривать я умею. И главное, – добавил Степа, лукаво глянув на взбудораженного собеседника, – главное то, что ты тесно пообщаешься со своим прототипом, ты же хотел этого…

– Я проставлюсь, Степ! – воскликнул Миша с благодарностью. – Ящик пива, честное слово, если ты его приведешь!

– Ладно, как ты говоришь. Хорошее слово – «ладно». А где же ты, богатенький Буратино, работаешь теперь? Что-то раньше не замечалось такой щедрости.

– На книжном рынке, уже недели три. Разве я не говорил?

– Нет. Книгами торгуешь?

– Вожу на тележке. Хорошая работа. Утром со склада, вечером на склад, весь день свободен. Там еще мужичок такой прикольный работает – Павел…

– Ну, мужички меня не интересуют, – перебил Степа. – И зубки мне заговаривать не надо, я всё помню: ящик пива, если приведу Гену.

– Заметано, друг!

* * *

Как всегда, Гена опоздал на первую пару минут на десять. Девчонки-однокурсницы, с которыми он встретился в троллейбусе, сразу же сказали, что теперь точно опоздают. Примета, мол, такая народная: если увидишь по пути в универ Валерьева, то по любому опоздаешь. Перед дверью аудитории Гена попытался по-джентльменски пропустить дам вперед, но те попросили его быть мужчиной и втолкнули первым, а сами шмыгнули следом. Прошло хорошо: успели до переклички.

Спецкурс по русской литературе серебряного века читал молодой преподаватель, недавно защитивший кандидатскую. Тощий, белобрысый, в галстуке, не подходящем к костюму, он с сосредоточенным, напряженным, почти мучительным выражением на лице посмотрел в журнал и начал перекличку.

– Гренкова.

– Здесь.

– Захарова.

– Здесь.

– Иванóв.

– Ударение на первом слоге, – напомнил Артурка. – Здесь.

– Извините, – сказал преподаватель, виновато улыбнувшись. – Опять забыл. А ведь в литературе серебряного века была целая плеяда Ивáновых. И один из них написал рассказ «Стереоскоп». Нет, не тот, который «Возвращение Будды» написал, не Всеволод, а Александр Иванов, я вам даже после переклички расскажу что-нибудь про него и про «Стереоскоп»… Но продолжим… Ивлева.

– Здесь.

После переклички молодой лектор облегченно вздохнул, закрыл и даже немножко отодвинул от себя журнал, а затем посмотрел на студентов протяжным взглядом. «Хорошие дети, – подумал он. – Хорошие». Хотя и сам пять лет назад был студентом, он за полтора года чтения лекций успел перенять от других преподавателей это ласково-покровительственное именование.

Читать лекцию на всю аудиторию он не мог – всегда обращался к одному слушателю, а то и в стену, поверх голов, что вызывало у студентов улыбки и даже смешки – до тех пор, пока не привыкли. Читал он негромко, неторопливо, иной раз невнятно, а если кто-то с кем-то начинал шушукаться, мгновенно замолкал и ждал, когда молчание станет всеобщим. Поначалу его часто переспрашивали, но потом опять-таки привыкли и вместо шушуканья стали использовать для общения записки. Лекции его были интересными, но конспектировались с трудом.

– Я не планировал говорить сегодня об Александре Иванове и его «Стереоскопе», – начал преподаватель, глядя на Артурку (во-первых, тоже Иванов; во-вторых, парень, а потому не будет глазки строить; в-третьих, второй ряд, как раз по центру). – Но раз уж обещал, немножко расскажу. Годы жизни этого человека – 1876 – 1940, если не ошибаюсь. Запишите – вдруг правильно… А «Стереоскоп» он создал в 1905 году, это уже точно.

Александр Иванов похож на Грибоедова и Ершова в том смысле, что тоже написал одно бессмертное произведение. Но «Стереоскоп» известен всё-таки менее, нежели «Горе от ума» и «Конек-горбунок». Итак, «Стереоскоп». Истинное порождение серебряного века, подзаголовок – «сумеречный рассказ». По жанру это петербургская повесть – мистика, психологизм, сумерки великого города, да и по объему произведение тяготеет к повести. Написан «Стереоскоп» очень плотным, добротным, несколько старомодным языком. Повествование чрезвычайно детальное, медлительное, обстоятельное, как будто человек сидит и пытается вспомнить и записать решительно всё о своем кратковременном, но удивительном приключении.

Вы, кстати, помечаете у себя что-нибудь? Александр Иванов. «Стереоскоп». «Сумеречный рассказ». 1905 год. Петербургская повесть. Высокая плотность текста. Записали? Тогда продолжим.

Я прочитал этот рассказ недавно. Найти его в книжном виде – дело трудное: он издавался один раз до революции, один раз в сороковые, кажется, годы, и один раз в девяностые – в довольно непрезентабельном сборнике. К счастью, «Стереоскоп» есть в Интернете.

Начинается рассказ со слов: «Я разломал свой стереоскоп». Затем следуют рассуждения героя о том, что он своими руками уничтожил двери в удивительный мир, в который человеку дозволено лишь заглядывать. Стереоскоп, кстати, это такой ящичек с прорезью и окулярами для разглядывания фотографий. Фотографии в него вставляются и просматриваются на свет, как сквозь бинокль.

Так вот, после вступления об уничтоженных дверях следует история разбитого стереоскопа, вся эта сумеречная история. Однажды в какой-то лавке среди никому не нужных вещей герой увидел старинный стереоскоп. Он вспомнил, как в детстве он впервые посмотрел в такой же и как ему открылся волшебный мир стереоскопа. Мир этот был похож на детские сны и потому казался знакомым. Словом, стереоскоп тогда очаровал ребенка, и теперь, по прошествии многих лет, герой увидел похожий прибор и купил его за невысокую цену. Купленный стереоскоп оказался со странностью: щели для смены фотографий не было, но он уже заключал в себе снимок зала Эрмитажа – того, где статуя Зевса. На фотографии виднелась дата – какой-то осенний месяц 1878, кажется, года.

Когда герой пришел домой, поставил стереоскоп перед лампой и пристально заглянул в него, он вдруг осознал, что уже не сидит перед прибором, а стоит на каменном полу в том самом зале Эрмитажа. Всё вокруг было черно-белым или, точнее, коричневатым различных оттенков, как на старых фотографиях или как в фильтре «сепия» в графических редакторах. Позади героя стоял застывший фотограф с фотоаппаратом на треноге. Герой со сладостно-жутким чувством пошел по Эрмитажу.

Абсолютную тишину нарушали только шаги героя. Ему встречались посетители, застывшие в смешных, неестественных позах. Одежда на них была старомодной, одного из эрмитажных служителей герой узнал – этот застывший, которого он помнил стариком, был значительно моложе. Герой шагал по Эрмитажу тридцатилетней давности, и всё вокруг было прошедшим.

Через некоторое время герою вздумалось крикнуть, и он крикнул, и крик разнесся по всему Эрмитажу и долго бродил по немым залам. Герой ужаснулся и больше не кричал.

В египетском зале герой совершил кражу: он разбил витрину и взял каменного скарабея. Внезапно он почувствовал на себе чей-то взгляд. В нише напротив стояла старуха и смотрела на него с ненавистью. Чтобы придать себе храбрости, герой дотронулся до этой застывшей старухи. И вдруг она упала.

Герой бросился прочь и впервые подумал, как же ему вернуться. Он прибежал в греческий зал, встал прямо перед фотоаппаратом, прижался к нему затылком – и обратный переход свершился. Герой снова сидел перед стереоскопом.

Проснувшись наутро, он решил, что это был сон, но в кармане обнаружился коричневый скарабей. Весь день он думал о чудесном мире стереоскопа, а вечером повторил опыт.

На этот раз герой не остался в Эрмитаже, а отправился гулять по осеннему Петербургу тридцатилетней давности. Перед опытом он предусмотрительно надел плащ.

Город был застывшим, не цветным, солнце светило тусклее, чем в реальной жизни, но тепло от него ощущалось. Герой разглядывал дома, застывших прохожих, экипажи и через некоторое время оказался на той улице, где жил когда-то. Возле того самого дома. Он вспомнил, что в момент времени, которое остановил чудесный фотограф, он был ребенком и, может быть, именно тогда он впервые побывал в Эрмитаже вместе с отцом… Он вошел в свой бывший дом, в свою бывшую квартиру. Все вещи, все запахи здесь были ему знакомы. Он увидел своих родителей, свою сестренку, себя и даже прилег на свою маленькую кроватку… Но вдруг он почувствовал, что что-то изменилось. Стало как будто темнее.

Герой выскочил из своего бывшего дома и увидел, что солнце садится. Умиленные чувства от того, что ему удалось вернуться в детство, сменились ужасом. Герой бросился к Эрмитажу. Солнце садилось, и воздух холодел.

В Эрмитаже герой против воли заглянул в египетский зал и увидел, что старуха исчезла. Он услышал чьи-то шаги и понял, что это она. Ожила и ищет его. Автор еще очень смешно назвал ее – «фантоша». Не «фантом», не «фантомша», а как-то ласково. Так вот, герой и впрямь увидел вскоре эту ужасную фантошу. Она гналась за ним и двигалась, как автомат. Слова «робот» в те времена еще не существовало, но автор употребил хороший аналог. Так вот, началась жуткая погоня в лабиринтах Эрмитажа. Однажды они столкнулись нос к носу, и герой схватил старуху за плечи и отшвырнул от себя, а она молча поднялась и возобновила преследование. Но герой перехитрил ее: спрятался, пропустил мимо себя, а потом добежал до зала с Зевсом коротким путем. Когда он прижался затылком к фотоаппарату, фантоша уже стояла на пороге зала. Но переход свершился, и герой схватил молоток и разбил стереоскоп. Когда он извлек из разломанного прибора потемневшую фотографию, старухи на ней уже не было.

Далее в рассказе следуют рассуждения героя о том, был ли он единственным, кто посетил тот мир, и куда делся создатель стереоскопа, и где теперь та старуха… На этом сумеречный рассказ исчерпывает себя и заканчивается. Попробуйте что-нибудь из сказанного записать – даю вам несколько минут.

«Мне бы могло такое присниться», – написал Артурка на листочке и сунул его Гене.

«А я о чем-то похожем в рассказе написал», – добавил Валерьев ниже.

«Когда дашь почитать?» – письменно вопросил Иванов.

«Скоро».

Глава двадцатая

Вечером того дня, когда Гена и Артурка услышали историю о волшебном стереоскопе, Света принимала гостей. Пришли Миша и Степа с Леной, так что в небольшой Светиной комнате стало тесновато. Стол (точнее, журнальный столик), по сторонам которого сидели все четверо, был накрыт большим листом ватмана с каким-то рисунком, а из выпивки-закуски и столовых приборов не числилось ничего, за исключением пустого фарфорового блюдца.

– Еще раз говорю: это Мишкина идея, – полусмущенно-полураздраженно ответила Света на какое-то ироничное замечание Степы.

– Нет уж, сударыня, тут вы не правы, – продолжил тот шутливую атаку. – Сами же доверили простодушному Михаилу оккультное знание, сами сообщили ему о своем медиумическом даре, так что извольте теперь расхлебывать…

– Да заткнись ты! – всерьез рассердилась Света. – Все девчонки в детстве гадали – кто на картах, кто на блюдце; что ж тут такого?

– Вы, сударыня, недопонимаете, – не затыкался Степа. – Карты – это одно, а блюдечки, столоверчение, глассолалия и прочий спиритизм – совсем другое.

– Степ, хватит! – попросил Миша. – А то она откажется, а сами мы не знаем, как это делается. Мне же для рассказа нужно, я объяснял! Нужно жизнью проверить…

– Что же вы, господин хороший, – комически посуровел альбинос, – из-за рассказа вашего под власть демоническую подпасть хотите? Душу свою бессмертную загубить вознамерились и других за собой тащите?!

– Дурак ты, Степа! – диагностировал Солев, невольно передернувшись. – Таким не шутят.

– Миш, а может, и правда не надо?.. – просительно пролепетала Света. – Да и взрослые мы уже – зачем? А так у меня вино есть домашнее, – продолжила она, воодушевившись оттого, что ее не прерывают. – Ты же пробовал – вкусное. Просто посидим, поболтаем.

С довольной улыбкой Степа глянул на Мишу и вдруг напоролся на его яростный взгляд, как напарываются в лесу на кровожадный слепящий сук.

– Не бери, Свет, в голову, – поспешно пробормотал Степа. – Я пошутил. А Миша пишет рассказ – Мише надо помочь… К тому же, если мы блюдечко вертеть не станем, он меня на дуэль вызовет, и моя смерть будет на твоей совести. – Он уже успел немножко оттаять после взгляда василиска и кривовато улыбнулся. – Честно говоря, не верю я, что что-нибудь получится у нас в смысле духообщения. Я читал, что Владимир Соловьев (упертый мистик, между прочим) как-то специально поехал в Лондон, к спиритам. Во время сеанса в темной комнате он услышал колокольчик, – ну и хватанул рукой на звук. В результате поймал жилистую руку с колокольчиком, да еще и в манжете. Он еще прикололся по этому поводу: никогда, мол, не думал, что духи носят манжеты… У тебя, Свет, кстати, никого там нет под кроватью – с жилистыми руками и колокольчиком?

Миша и Степа рассмеялись, а девушки остались серьезными.

– Это гадание почти всегда получается, – сказала Света тихо. – Всё по-настоящему – и никаких колокольчиков. Если только на первый вопрос «нет» ответит, тогда не получится.

– Она правду говорит, – заметила Лена, в этот вечер молчаливая и неулыбчивая.

– Ты-то откуда знаешь? – Степа даже вздрогнул от изумления.

– Я тоже в школе так гадала.

– Все бабы ведьмы! – заключил он, нервно хмыкнув. – Что ж ты мне раньше не рассказывала?

– А зачем?

– Есть многое на свете, друг Горацио… Ну а вызывали кого? – продолжил Степа допрос.

– Пушкина, Есенина, Наполеона… В основном, по школьной программе, – пошутила рыженькая Лена.

– Все три персонажа, прошу заметить, – ярко выраженные герои-любовники! – рассмеялся Миша, уже успокоившийся насчет сеанса, и был поддержан всеобщим смехом. – Ну а Пушкин, Пушкин-то – что Пушкин? Стихов не диктовал?

– Нам – нет. Зато как матерился!

– Ужас просто! – подтвердила Света, перебивая собеседницу. – Мы его тоже вызывали. Так он такие слова использовал, что просто не поймешь. То какое-то вроде наждака, но неприличное. Наждак – не наждак… Я такого и не знала сроду, и сейчас забыла.

– Я тебе как-нибудь напомню, – усмехнулся Солев. – Замечательный архаизм. Ну а еще чего тебе Пушкин говорил?

– Да так, камасутра сплошная.

И вновь все рассмеялись.

– А нам он однажды свинью ужасную подложил, – вспомнила Лена, наконец-то развеселившись. – Ответил на какой-то вопрос: «Познайте, что такое кунка». Никто из нас такого слова не знал. Спрашивали в классе – тоже никто. Смотрели в словаре: «куница» есть, а «кунки» нет. Ну, спросили у учительницы русского языка и литературы. А она, как на зло, знала. Эх, нам и влетело!..

– И что оно означает? – поинтересовался Степа. – Погоди… Ты, Миш, знаешь? А ты, Свет? Тоже нет… Ну, говори тогда.

– Как бы это помягче… – замялась рыженькая. – Почти то же самое, что ваш «наждак», только наоборот.

– Ай да Пушкин! – расхохотался Миша. – Ай да сукин сын! Давайте сегодня тоже из писателей кого-нибудь вызовем, только посерьезнее.

– Давайте, – согласился Степа. – Достоевского, например. Он и при жизни был шибко умным и не матерился, наверное.

– Ладно, – молвил Солев.

– Да ну его! – поморщилась Света. – Такую нуднятину писал…

– А я – за, – проголосовала Лена.

– Большинство за Достоевского, – подытожил Степа, привычно входя в роль организатора. – Только давайте договоримся: для чистоты эксперимента каждый из нас по очереди будет отходить от стола. Если процесс прервется, то сразу станет понятно, кто всех дурачил. Если процесс не прервется ни на ком, то… Есть многое на свете, друг Горацио… Кажется, я это уже говорил.

– Не ты, а Гамлет, – уточнил Миша.

– Не важно. Важно, что если кто-то отказывается от этого условия, то он (она) и есть манжета с колокольчиком.

– Да согласны все, успокойся, – сказал Миша нервно. – Зажигаем свечку, гасим свет…

– Гасим Свет? – лукаво переспросила Света.

– И без шуточек давайте, – попросил Солев, знобливо подрагивая. – Федор Михайлович – человек серьезный.

– Уже не человек, – заметила Света, переворачивая фарфоровое блюдце вверх донцем, на котором была жирно начертана черная диаметральная одноконечная стрелка.

Гадальное поле представляло собой три концентрических круга. Небольшой внутренний, в который поместили блюдце, был разделен на две половинки: в одной написано «да», в другой – «нет». Центральный круг, ненамного отстоящий от внутреннего, содержал цифры. Внешний круг – самый большой – был буквенным. Стрелка на блюдце четко указывала на линию между «да» и «нет». Все участники сеанса коснулись блюдца пальцами левой руки. Был задан ритуальный первый вопрос. Ответ был положительным.

– Будет тебе материал, – шепнула Света Мише…

Протокол духообщения

Преамбула: Этот протокол составлен 12.10.01 во время спиритического сеанса четырьмя его участниками, которые поочередно выходили из круга лиц, участвовавших в сеансе, причем духообщение во время их отсутствия не прерывалось.

Миша: Вы Федор Михайлович?

Дух: Нет.

Степа: Кто же вы?

Дух: Иван Федорович.

Света: А где Федор Михайлович?

Дух: Занят.

Лена: А вы из рая или из ада?

Дух: Из пакибытия.

Степа: Удастся ли нам ролевая игра?

Дух: На славу.

Миша: Гена согласится сыграть инока?

Дух: Да.

Света: А к нам правда тогда Пушкин приходил?

Дух: У него и спросите.

Миша: А Бог есть?

Дух: Много богов и господ много.

Степа: Что бывает после смерти?

Дух: По вере.

Лена: Когда в России жизнь наладится?

Дух: К осени улей успокоится.

Света: А когда я замуж выйду?

Дух: Скоро.

Света: А как его зовут?

Дух: Громко.

Степа: Что будет для меня самым трудным в этот месяц?

Дух: Вернуться.

Миша: А для меня?

Дух: Дописать рассказ.

Лена: А для меня?

Дух: Бросить курить.

Лена: Я же не курю.

Дух: Закуришь.

Света: А для меня что самым трудным будет?

Дух: Ждать и догонять.

Степа: Что мы можем для вас сделать?

Дух: Добавьте в круг цифр знаки препинания, пробел и смайлик :)

Примечание: Сеанс окончен.

Подписи участников:

– Расписывайтесь давайте, – сказал Степа, переписав протокол набело, и нехорошо пошутил: – Желательно кровью.

* * *

На следующий день, в субботу, незадолго до полудня, Гена позвонил Вале.

– Велину с третьего этажа позовите, пожалуйста, – попросил он (комнату называть было не принято, поскольку общежитие небольшое и все всех знают).

С минуту или две Валерьев слушал относительную тишину, содержащую расплывчатые шумы, невнятные голоса, еле различимую музыку, а после он услышал звук поспешно приближающихся шагов с прискоком и, наконец, Валин голос.

– Алло!.. Привет, Геночка! Чего звонишь?.. Да, есть такие лекции, до понедельника могу дать… Заходи, конечно. Комната 32.

«Нужны мне эти лекции; до сессии еще куча времени… – подумал Гена, заглядывая в себя с некоторой брезгливостью. – Ну, ты, парень, и вляпался! Ужасно глупое ощущение…»

До комнаты № 32 Валерьев дошел в сопровождении пожилой кастелянши. Еще раз подозрительно оглядев гостя, женщина постучала в дверь и спросила, можно ли ему войти. Оказалось, что можно.

Валя открыла дверь, и кастелянша ретировалась. Между юношей и девушкой оказалась завеса из наборных разноцветных деревянных висюлек. Гена прошел сквозь завесу, как сквозь звонкий сухой ливень. В тесной прихожей, напротив крупнорогих, бодливо оттопыренных вешалок с шаровыми набалдашниками, – напротив этих вешалок во всю стену красовался плакат с голой американской певицей, назвавшейся святым именем.

– Это девчонки повесили, – стыдливо сказала Велина, ладошкой прикрывая «звезде» срамное место. – Проходи в комнату.

– Погоди, разденусь-разуюсь, – ответил Валерьев, сняв ветровку и накинув ее на вешалку.

– Не разувайся: на улице сухо.

– Как скажешь.

В комнате никого не было, четыре кровати были идеально застелены, на одной из них сидел игрушечный желтошерстый заяц.

– Твоя – с зайцем? – спросил Гена и устыдился своего вопроса.

– С зайцем, – тихо ответила Валя.

– Хороший заяц, – похвалил Гена и облизнулся, что вышло уж вовсе по-дурацки, но она в этот момент смотрела на зайца, – может, и не заметила.

– Хороший. Я сплю с ним в детства.

– Это называется верностью, – нервно хмыкнул Валерьев, и ему почему-то подумалось о приговоренных к расстрелу, пошучивающих перед казнью.

– Смейся-смейся, – сказала девушка с игриво-угрожающей интонацией и, шагнув к кровати, схватила зайца и прижала к груди. – Он у меня всё равно самый лучший.

– Я и не спорю, – проговорил Гена, понемногу избавляясь от смущения. – Я вообще на твоего зайца не претендую – мне бы тетрадку на пару дней.

– Тетрадку… – пробормотала Валя в замешательстве. – Сейчас вспомню, где она. Ты садись пока.

Юноша сел на стул возле письменного стола и стал наблюдать за поисками. Тетрадка оказалась на подоконнике, возле кипы журналов.

– Что за журналы?

– «Сторожевая башня». Издание свидетелей Иеговы.

– А-а, – уныло протянул Гена, поднялся и подошел поближе; на обложке верхнего журнала подчеркнуто красивая девушка с ярким макияжем на лице, с драгоценными сережками в ушах, с элегантной одеждой на теле – стояла, прикрыв глаза и сложив по-католически ладошки. – Молится, что ли?

– Молится, – ответила Валя с вызовом.

– Ну, пусть молится.

– А вот ты – сколько времени в день молишься? – спросила она напористо.

– Утром – минут пятнадцать, вечером – минут двадцать. Перед причащением – часа по полтора, но это раз в месяц. Ну, и в церкви по воскресеньям и праздникам – литургия идет часа два, вечерняя – часа два с половиной. Если сесть с калькулятором, можно всё это сосчитать. Только на фига? – раздраженно вопросил Гена. – Важно ведь не сколько молишься, а кому молишься и как молишься.

– Ты прав, – сказала девушка задумчиво.

– Несколько раз я вообще целый день молился: выходишь на улицу и начинаешь читать Иисусову молитву, а вечером замечаешь, что всё еще читаешь ее, – она незаметная, как пульс… Иногда бывает и слёзная молитва, во время нее даже слова кончаются – просто стоишь перед Богом и плачешь. Но чаще – так себе: торопишься, отвлекаешься, не вникаешь, а спохватишься – уже почти правило дочитал. Мне духовник говорит, что такое у всех бывает…

«Что это я вдруг разоткровенничался?..» – мысленно спохватился юноша и замолчал. Молчала и Велина. Они молча стояли и смотрели в окно на осеннюю разноцветную листву, безнадежно цепляющуюся за уснувшие ветви, а на подоконнике высилась тяжелая стопка глянцевых журналов.

– Пойдем погуляем, – вдруг предложил Гена, чувствуя какую-то грусть и духовную усталость; предложил запросто и почти властно.