Полная версия

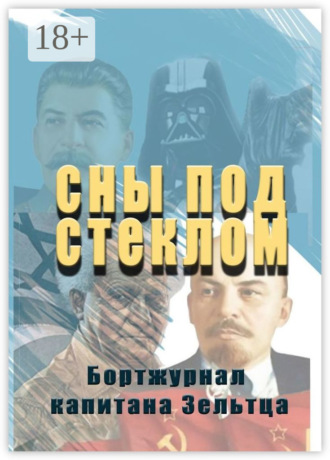

Сны под стеклом. Бортжурнал капитана Зельтца

– Это Мирьям…

Мирьям, толстая сгорбленная старушонка, жила на втором этаже.

Бегу на второй этаж. Мирьям сверлит меня взглядом и брюзжит:

– Можно было умереть 10 раз, пока вас дождёшься!

– Чего пожелаете?

Мирьям молчит. Я стою перед ней, ощущая жжение в натруженных на утренней смене пятках. Жду. Мирьям молчит. Выражение лица у неё такое, как будто её заставили скушать свежераздавленную жабу. Я молчу. Она молчит. Мы молчим. В конце концов, мне надоело и я поворачиваюсь к выходу.

– Стой!

– Да?

– Поправь мне подушку.

Я поправляю подушку.

– Да не так же, Господь всемогущий!

Я поправляю подушку. Ещё чуть-чуть! Я двигаю подушку ещё на миллиметр.

– Ты что?! Ты меня так с постели сбросишь! Варвар!

Ещё пять минут нелепой игры с брюзжащей старушонкой и с подушкой. Болят пятки и очень хочется спать. Преодолевая искушение положить подушку ей на лицо, спрашиваю:

– Ну что, так нормально?

Мирьям молчит. Когда я уже дошел до двери – выстрел в спину:

– Я хочу в туалет, помоги мне! Всё вам скорей-скорей! Лишь бы не работать!

Пытаюсь помочь ей встать с кровати. Беру за плечо и за руку и пытаюсь сначала усадить…

– А-а-а!!! А-а-а!!! Ты мне чуть руку не сломал!

Слышу из-за спины ангельский голос Даны:

– Мирьям, сука старая… Когда ж ты сдохнешь?

Мирьям неожиданно резво поднимается с кровати сама. От испуга я хватаю её под руку.

– Да ты что так давишь?! Хочешь мне кости переломать?! Медленнее! Ещё медленнее!

Миллиметр за миллиметром мы продвигаемся к унитазу. До унитаза метра два, мы проделываем это расстояние за несколько бесконечных минут. С ахами, охами и стонами.

– Жди меня здесь! Не уходи!

Но мне приходится оставить её – Дане нужна помощь на третьем этаже.

– Мирьям, посиди пожалуйста на унитазе, я вернусь за тобой.

– Вернётся он! Куда пошел?! Завтра пожалуюсь на тебя! Жди здесь, сказала!

Бегу на третий этаж. На третьем этаже взбесились супруги Твикс – «сладкая парочка». Это были высокие, дородные люди, похожие, как брат и сестра. Они занимали номер-люкс и очень элегантно одевались днём. А сейчас они шлялись по этажу голышом, причём муж напялил галстук, а жена была в какой-то игривой комбинации. Муж держал спутницу жизни под руку и высокомерно объяснял Дане:

– У нас самолет в Брюссель через два часа!

Элегантный галстук его заканчивался на уровне голого пупка. Дана, преграждая супругам путь к лифту, пыталась уговорить их вернуться в комнату. Твикс разом отвернулись от неё и двинулись к лестнице. Там я их и встретил.

– Куда же вы …без чемоданов…

– Чемоданы! Чемоданы!

Обнимая супругов за бледные старческие плечи я стал направлять их к комнате. Оба шатались из стороны в сторону, как пьяные, ковыляя на трясущихся ногах. В комнате нас ждал сюрприз – пол был обильно залит мочой (спасибо диуретикам!). Сладкая парочка начала скользить, как пьяные на катке, падать, цепляться за меня мокрыми от мочи руками. Вся эта сцена напоминала скульптурную группу «Лаокоон с сыновьями». Утихомирив сладкую парочку, вернулся к Мирьям. Та всё ещё «куковала» на унитазе.

– Пожалуюсь на тебя завтра, бездельник!

Опять стоны и причитания, миллиметровые шажки… Бегу вниз, предвкушая отдых… Звонок. Второй этаж… Мирьям.

– Дай мне воды!

Бутылка с водой на тумбочке, на расстоянии 30-ти сантиметров от старушки. Подаю ей бутылку.

– Помоги мне сесть, я же не могу пить лёжа! Да осторожнее, варвар!..

– Она может так по десять раз за ночь тебя дёргать. Хватит к ней бегать! – вдруг решает Дана. Сестра отключает шнур электрического звонка от стены. – Только утром – не забудь включить.

Мирьям сжимает в кулаке импотентный звонок и щёки её трясутся от негодования.

В лобби тьма сменяется предутренним полумраком. Долгожданные диваны кажутся уже не такими уютными. Дана выглядит помятой, усталой женщиной. Темнота многие вещи изменяет, да и вообще, всё в нашей жизни лишь вопрос освещения, не так ли?

Дана зевает и, не глядя в мою сторону, плюхается на диван. Я опускаюсь в кресло и кладу ноги на журнальный столик. Закрываю глаза. Трезвонят сразу несколько звонков из разных комнат. 6 утра. В комнате старушки Товы я открываю окно. Холодный утренний воздух, солнце, тяжёлые тучи, запах дождя. Ничего прекраснее того рассвета я не видел.

– Оставь окно открытым! – просит Това.

– Тебе что-то нужно?

– Ничего!

Маленькая, сухонькая, с румяными щечками, старушка Това кажется мне ангелом.

До конца смены ещё целый час.

Глава 15, в которой сюжет совершает неожиданный поворот: автор включает машину времени и мы переносимся на 25—30 лет до начала описываемых выше событий

Сначала объясню кое-что о своей генеалогии. Она не начинается от Меровингов или Рюриковичей. С домом Габсбургов я тоже, насколько мне известно, не имею прямых связей. Если мои одноклассники (или соседи) и упоминали моё происхождение, то лишь в в минуты крайней фрустрации (их крайней фрустрации) и всегда в негативном аспекте. Родители воспитывали меня в духе ленинизма и интернационализма. Никаких сионистских или религиозных тем никогда не поднималось. Были среди дедушек и бабушек рабочие, кузнецы, грузчики, казаки, офицеры. Колеватовы, Тихоновы, Детистовы, Хрусталёвы и Артамоновы. И был дедушка Зельтц. Лет до 7 я был уверен, что я – русский, советский. Эта концепция дала трещину, когда я начал учиться в школе, в первом классе.

Я подрался с кем-то на перемене. Мой побитый противник отбежал в сторону и начал выкрикивать противным голосом:

– Ев-рей! Ев-рей!

Я не понял, что это значит, но звучало это, как оскорбление. На всякий случай я догнал обидчика и побил его ещё капельку.

Меня поставили перед училкой, и та спросила строго:

– Почему ты побил Васю?

– Он обзывал меня евреем! – во мне ещё бродил кураж и задор потасовки. И я был уверен в своей полной правоте. Ведь если кто-то пытается тебя обидеть, это же твоё полное право – постоять за себя.

– Но ты и есть – еврей, – сурово одёрнула меня училка. – Не смей больше бить никого!

Весь кураж моментально улетучился. Я почувствовал себя крайне виноватым, обмякшим. Что-то не состыковывалось в моей детской голове. Я не понимал, что это значит – «еврей», но ощущение было такое, как будто у тебя вдруг нашли некий дефект, этого уже не исправишь. Ты хуже других, как бы ты ни старался, и тебе с этим жить.

Я пришёл домой и спросил у мамы, что значит «еврей».

– Еврей?! Да ты русский! – и мама перевела разговор на другую тему. И с той минуты, ощущение собственной второсортности стало лишь сильнее.

В общем, я и не подозревал, что принадлежу к древнейшему народу. Или почти принадлежу. По крайней мере, своей Х-хромосомой я обязан славянам. А вот Y-хромосома досталась мне прямиком от Праотца Авраама. Не более 100 поколений промелькнули между нами (между Авраамом и мной, значит). Но, как уже было отмечено выше (или свыше), я ни о чем таком в детстве не догадывался.

Когда я вспоминаю своё детство, мне не верится, что это было со мной. Я не уверен, что всё это вообще происходило в действительности. Нет у меня ощущения непрерывности и целостности сюжета. Остались в памяти лишь какие-то разрозненные картинки. Смотрю на них и не разберу – то ли Босх, то ли Кустодиев, то ли просто этикетки от «жувачки».

Вот вам картинка первая.

Мне уже четыре годика. Я старательно кушаю манную кашку, разжёвывая комки и прислушиваясь к отмороженному голосу Заслуженного Народного Артиста. Он повествует о приключениях Буратино. Голос доносился из колонки проигрывателя третьего класса «Рекорд». Буратино представляется мне болезненным ребёнком с вытянутым фиолетовым лицом. Мне было обещано, что если я доем кашку до конца, то в будущем стану солдатом или летчиком. И смогу, как Николай Гастелло, направить свою объятую пламенем крылатую машину на какую-либо благородную цель. Доедать кашу нет желания. Бабушка, дочь терских казаков из станицы Калиновская, возмущается:

– Да ты знаешь, как мои братики во время революции голодали и просили: «Сестрица, найди нам покушать!», а кушать-то было нечего.

Бабушка проводит по тарелке корявым пальцем и решительно подносит вымазанный кашей палец к моему носу.

– Ешь!

Я протестую. Корявый палец дрожит в миллиметре у моего носа. Бабушка яростно настаивает.

– У меня палец чище, чем твой рот!

Я рискую отклониться на стуле и встать из-за стола. Бабушка, сокрушённо качая головой, отвешивает мне оплеуху.

– Собирали лебеду в поле… с голодухи… По сухарику в день съедали…

Бабушка верит, что я должен съесть всё. Всё, что не досталось ей и её маленьким братьям. И тогда со мной в жизни не случится ничего плохого. Я не умру от голода. Никогда.

На мне зелёная рубашка с оранжевой звездой на левом кармане. «Как у солдата», – говорит мама. Такой рубашки нет ни у кого в садике. Мама сама сшила её из обрезков, что остались от её платья. Тогда, в четыре года, мне это очень нравилось. Проблема была в том, что и в школе мама продолжала шить мне рубашки и штаны из обрезков, перешивать дедушкины и папины вещи. Даже когда мне это уже совсем перестало нравиться. Зато это нравилось моим одноклассникам. Мало того, что почему-то я один на всю школу считался евреем (или так мне казалось). Так ещё и гардероб мой постоянно вызывал насмешки. Я ходил в мешковатом сине-чёрном костюме фасона конца сороковых. Костюм достался мне от дедушки Зельтца, который умер в 1953-м, за 30 лет до того, как я стал старшеклассником и получил его костюм. Пиджак вонял застарелым потом. Из драной подкладки на груди лез колючий конский волос. Швы на пиджаке и на штанах были засалены и блестели. Я вполне могу носить и даже передать своим детям дедушкин костюм и папины старые ботинки. Они почти не рваные. Только кое-где швы слегка разошлись. Жаль, что от дедушки мне не досталось ботинок. Не досталось от него и трусов с майками. Не досталось носков. Куда, чёрт возьми, исчезли дедушкины носки? Ведь не прошло и тридцати лет, как он оставил этот мир, а тридцать лет – вовсе не срок в Космическом Масштабе. Я чувствую себя обкраденным. И ещё кое-что мне досталось от дедушки. Это медная гарда от дедушкиной сабли. Дедушка служил в шестой Конной Армии. Дедушка скакал на коне и отвешивал белякам оплеухи. На гарде зарубки. Мне ещё не было пяти, когда я впервые прикоснулся к реликвиям: гарда и дедушкин блестящий портсигар с изображением Минина и Пожарского. Похоже было, что патриоты не поделили меч, вцепившись в оружие одновременно с двух сторон. Пожарский как бы присел, закрываясь круглым щитом. Минин же угрожающе воздевал мощную длань и выражение на металлическом лике его говорило: «Я-те, с-сука!» Были ещё пули от винтовки, зелёные пуговицы от дедушкиной гимнастерки (металлические, пузатые, со звёздочкой и с серп-и-молотом) и дедушкины зубы. У дедушки была цинга, и зубы он вынимал пальцами и зачем-то складывал их в коробку с пуговицами. Там они и пролежали 30 с лишним лет. Дедушка в глубине души верил в генетику и мечтал, чтобы его клонировали в 21-м веке.

Были ещё реликвии: на бабушкином старинном комоде стояли мраморные слоники, мраморные орлы, мраморный медведь с гармошкой. В разгуле бесшабашности бабушка разрешала мне потрогать все эти необыкновенные штуки. Со старинных фотографий пристально смотрели на меня отретушированными зрачками усатые люди в папахах, в бурках и с кинжалами. Мои предки. Была ещё одна вещица, которую мне не разрешалось трогать. Это была овальная банка фиолетового стекла. Внутри банки жили своей жизнью маленький дворец, балерина и фламинго. Мне разрешалось смотреть на это чудо. Там был целый мир, загадочный и волшебный. Я смотрел, затаив дыхание и мне хотелось поговорить с балериной, прикоснуться к прекрасным фламинго… Когда банка разбилась, пятно цветного масла растеклось по паркету. Балерина и фламинго безжизненными комочками воска лежали среди осколков. Бабушка намекает на то, что жить мне намного привольнее, чем, например Владику – моему отцу. Когда Владик был маленький, он убежал с ребятами воровать снаряды с военного эшелона. По возвращении – был положен животом на сундук и выпорот. Я не воровал снарядов, но меня тоже пороли, и за менее значительные проступки. Оплеухи не в счет. Сундук, мрачный как эшафот, стоит в кладовой. Это огромный деревянный сундук, красиво обитый жёлтой и красной жестью, с тяжёлыми металлическими ручками и замками. Я уверен – в нем хранятся сокровища. Понятно, что в сундук мне лазить нельзя.

Глава 16. Продолжение «Весёлых картинок», в которой описываются попытки моделирования «Травмы рождения»

Мы живем в коммунальной квартире. Мне 5 лет. Соседка, тётя Шура, угощает меня сгущёнкой. Этот волшебный деликатес – сгущёнка – налита в блюдце, и я должен собрать её хлебным мякишем. Родители приходят с работы поздно, поэтому, иногда тётя Шура присматривает за мной. Иногда приезжает бабаня (бабушка Аня). Бабаня глуха, и когда хочет сообщить окружающим что-то неприятное, предварительно отключает слуховой аппарат. Таким образом, она экономит не только дефицитные батарейки, но и свои нервы. Я хочу поиграть с бабаней и прячусь в ящик дивана – пусть поищет! Вдруг, по скрипу половиц и по вибрациям каркаса, я понимаю, что 80-ти килограммовая моя бабаня уже сидит непосредственно на диване, и что вылезти я уже никак не могу. Мне кажется, что меня похоронили заживо. Мне нечем дышать. Отчаяние, животный страх, осознание терминальности бытия – всё это я ощутил остро и сразу, почти так же остро, как тогда, когда застрял в керамической канализационной трубе.

А в трубе я застрял, когда вместе с другими детьми мы пытались пролезть по ней. Труба лежала во дворе, возможно, забытая строителями, а возможно, специально приготовленная для нас. Ловушка для любопытных, гуляющих без присмотра пятилетних детей. Труба лежала на песке, соблазнительно открыв нам свое лоно. Любой, заглянув в неё, мог увидеть потусторонний мир – мир по ту сторону трубы. Идеально круглый мир, сияющий сквозь керамическую черноту. Он звал нас. Нас было трое: Алка, Мишка и я. Мишка первым услышал зов и догадался предложить нам телепортироваться через трубу. Он сказал что-то вроде: «А не отыграть ли нам заново „травму рождения“?» Или: «А что будет символизировать цилиндрический объект, который введёт себя в другой цилиндрический объект?» И вот там, разыгрывая из себя неуклюжий сперматозоид, я повернулся неудачно, не выдвинул вовремя руку, и застрял. Если бы мне было 30, я бы сказал, что я чувствовал себя, как неудачно женившийся человек. Но мне ещё чуть-чуть не хватало до 30.

– Ты мой, – прогудела труба. – Ты останешься внутри меня на веки вечные!

И у меня было предостаточно времени понаблюдать этот изумительно светлый и идеально круглый мир снаружи. Там внедрялись рационализаторские предложения, воплощались решения съезда в жизнь, формировались народные дружины, проводилась беспощадная борьба с несунами и с низкопоклонничеством перед Западом. Там разрастались стройки коммунизма, выделялись отдельные квартиры каждой советской семье, решалась продовольственная программа. Где-то между отдельными квартирами и решённой продовольственной программой уже наклёвывались, как нераскрытые бутоны, новые олигархи в малиновых пиджаках. Бородатые чеченские боевики выстраивались в очереди за «синей птицей», по одной в одни руки. Сидя под бабаней, в недрах дивана, я видел только оправленную в твёрдое дерево черноту, слышал гробовую тишину и таким образом, любая сенсорная связь с иллюзорным внешним миром была потеряна. О, если бы такая ситуация повторилась сегодня! Если б я вновь оказался закрытым в диване, придавленный телом 80-ти килограммовой бабушки, я бы всё сделал иначе. Я бы изо всех сил, крепко и глубоко заснул бы и постарался бы проснуться не ранее 2020 года. Что ж, видно уже тогда я был пропитан марксизмом, потому что чрезвычайно испугался банальной сенсорной депривации, решил, что промедление смерти подобно и, барабаня изо всех сил, требовал сбросить гнёт и жаждал свободы, не подозревая, что именно будучи запертым в диване, я был истинно свободен. Не иначе, именно после такой неудачной игры в прятки я и начал заикаться. Родители же были уверены, что заикаться я начал после того, как меня де напугали «плохие мальчишки». Сухомлинский, конечно же, возразил бы. «Плохих мальчишек не бывает», – сказал бы он. С другой стороны – вряд ли он бывал в Арбатове.

В другой раз бабаня сыграла со мной шутку. Я вышел из комнаты и не нашёл её. Я кружил по двухкомнатной коммунальной квартире, я звал её и не нашёл её. Была зима, окна были заклеены, моё зарёванное лицо в форточке отражало экзистенциальный ужас и веселило прохожих. Всё это время бабаня, отключив слуховой аппарат, дремала на стуле за холодильником «Бирюза».

Глава 17. Продолжение «Весёлых картинок», антагонизм процесса и цели

Я ласково попрощался с плюшевой собачкой по кличке Авка. «Я еду в Детский парк!» Авка не возражала. Хотя её саму не брали в Детский парк, Авка не выражала протеста или фрустрации. Она безропотно и смиренно принимала жизнь такой, какая она есть.

Детский парк! Это было моей мечтой. Мама оделась красиво, мне выдали белые гольфики. Раньше я только наблюдал Детский парк из окна трамвая. Огромная белая космическая ракета возвышалась в центре парка. Педальные детские машинки ездили по дорожкам. Мороженое в вафельных стаканчиках!

Мы идём к трамваю. Возле трамвайной остановки – ряды аппаратов с газировкой исторгают пахучие потоки на асфальт. Потоки сливаются в лужи, граждане вываливают из трамвая, перепрыгивают через лужи и спешат, спешат, спешат…

– Куда стремитесь вы, безумцы? – сказал бы я но не сказал, и даже не подумал, в силу отсутствия способности к рефлексии. И даже такой простой факт, что в вечно истекающих сиропом аппаратах присутствует вечное отсутствие стаканов – даже этот очевидный и поразительный факт не привлёк моего внимания. Я видел перед глазами только белую космическую ракету.

Не веря своему счастью, я иду по грязному, замусоренному песку. Я приближаюсь к прекрасной белой космической ракете. Вблизи заметно, как облупилась на ней краска. Ржавчина разъедает ступеньки и поручни. Внутри полумрак, запах мочи и застарелого кала. Ничто в нашей жизни не имеет лишь одну сторону – сообщила мне ракета. А чаще всего, этих сторон больше двух, добавило мороженое. И само оно, мороженое, было как дао. Оно выпирало сверху, капало снизу и подтекало с боков, через разрывы в вафельном стаканчике. И за такие разочаровывающие выводы больше меня в Детский парк не брали. Никогда.

Глава 18. Продолжение «Весёлых картинок»: Новогодняя сказка

Зимние вечера зачаровывали меня. Вечером плевки и окурки прячутся во тьме, остаётся только радужное сияние снега в свете фонарей, медленное кружение снежинок. «Полетели белые мухи…» – вздыхает бабаня. Дома уже поставлена густая смолистая ель, переливается зеркальным блеском шаров, шишек и прочих сексуальных символов. Я вглядываюсь в одну из игрушек. Это искусно сработанная избушка из жёлтого матового стекла. Крыша избушки завалена снегом из белого стекла. Вот-вот выйдет оттуда маленький Дед Мороз с огромным мешком подарков. Я верю, что так и будет. Каждый Новый Год я жил в ожидании чуда.

Мы с отцом идём гулять. Впрочем, отец не любит, когда я его так называю, ему нравится больше «папа». А ещё лучше – папуля. Соответственно, есть и мамуля. Как-то папуля сидел за столом, а мамуля – спиной к нему, на кровати.

– Передай своему папе, что он дурак, – просит меня мамуля, не глядя на папулю. Я старательно выполняю её поручение.

– Передай своей маме, что она идиотка, – задорно требует папуля. У меня очень важная роль: я посредник, посланник. Или, я – как орудие, как щит и меч, которые служат одновременно обоим противникам, пока те обмениваются ударами? О силе ударов можно будет судить по зазубринам и зарубкам.

Отец надевает белый тулуп и кроличью шапку-ушанку. На улице малолюдно, морозно и темно. И эта тишина, это сияние снега наполняют меня ощущением волшебной сказки, ожиданием что вот-вот произойдёт нечто очень хорошее. Я вдруг понимаю, что мы уже далеко от дома… точнее, я далеко от дома, потому что отца нигде нет. Я кручусь во все стороны, пытаясь найти его, но вокруг никого. Только волшебные сугробы, незнакомые люди, незнакомые дома… Неужели он завёл меня в эти сугробы и бросил? Неужели он решил за что-то избавиться от меня, и мне придётся бороться за выживание в жестоком и враждебном мире? Я реву и мечусь из стороны в сторону, не зная, куда бежать. Отец, страшно довольный, возникает из-за кадра. Всё это время он искусно прятался, наблюдая бестолковые метания своего отпрыска. И отпрыск не обманул его ожиданий. Отец радостно смеется, и мы продолжаем прогулку. Желая ещё раз повеселить папулю, я улучаю момент и успешно ускользаю от него, прячусь за дерево, и теперь уже он мечется в радужном сиянии фонарей. Теперь я чувствую, как это здорово – прятаться и быть на волоске от того, чтобы тебя поймали. Но всё же я выхожу из укрытия и, радостный, бегу к нему. К моему недоумению, меня встречает мощная затрещина. Да, папа был бесподобен в этот миг. Он, уподобился Георгию Победоносцу, который, как известно из непроверенных источников, эффектно поразил дракона копьём. Голова моя хочет оторваться от тела, но она поймана крепко завязанной под подбородком шапкой и фиксирована шарфом. Синие и жёлтые звезды вспыхивают перед глазами. Я лечу в сказочный сугроб и погружаюсь в его волшебное сияние. Там, на дне сугроба, я познаю важную истину – иногда полезно довольствоваться предчувствием чуда, ибо то, что произойдет потом, может оказаться совсем и не таким уж чудесным.

Глава 19, часть 1. Продолжение «Весёлых картинок»: как мне помог Джордано Бруно

Мне больно дышать. Я не могу сделать вдох. Я лежу под настенной лампой-колокольчиком и наблюдаю как двигается под оранжевой курточкой моя собственная грудная клетка. Неважно двигается. Детский врач Дезикова топает по комнате. Она в высоких сапогах. От неё пахнет дезинфекцией и в радиусе двух метров все микробы умирают. В сумке у неё куча всяких блестящих металлических и резиновых вещей, но играть или даже посмотреть на них она никому не даёт.

– Пневмония – говорит Дезикова.

Мамуля лечит меня интенсивно и с азартом. Два раза в день я получаю какую-то жутко горькую таблетку.

– Разжёвывай, не глотай! – требует мамуля. Я разжёвываю. Два раза в день я получаю горчичники, и ещё один раз, перед сном, мне полагается держать ноги в ведре с кипятком, в котором заваривают горчицу. Чтобы вода не остывала, колени (мои) и ведро накрывают одеялом. Мне очень горячо, я пытаюсь протестовать, но мамуля рассказывает мне о том, как страдал Джордано Бруно. Когда он заболел пневмонией, его вообще сожгли на костре. А он терпел. И не пикнул. Мне жалко Бруно, но, по крайней мере, его сожгли всего один единственный раз.

Вдобавок, раз в день приходилось делать ингаляции горячим паром. В чайнике заваривали какую-то белену, в носик (чайника) вставляли бумажную трубочку, и через эту трубочку, охватив её плотно губами, я старательно вдыхал пар. Мамуля видела, когда я халтурю и реагировала немедленно и жёстко. Попробуй тут не выздороветь. Все болезни – от избыточной разнеженности. Вот, кстати, по поводу ингаляций: без бумажной трубочки лечебный эффект был бы вообще моментальный.

Глава 19, часть 2. Продолжение «Весёлых картинок»: из жизни индейца Виниту

Я никогда не сплю в тихий час. Но вставать нельзя. Говорить нельзя. Шевелиться нельзя. Мариванна может заметить, что ты не спишь, и тогда… Колготки на голове. Все встали и играют, а тебя оставят лежать, всем на потеху, на раскладушке. Или запрут в кладовку. В кладовке воняет старыми матрацами. Меня запирают вместе со Светкой – она тоже шевелилась. И вот мы наказаны самым необычным образом. Мы исследуем друг друга, восхищаясь, какие мы разные.

На полдник – огромные блины. На обед – драка за горбушки. Пшённую кашу я съесть не способен, и поэтому, в наказание, оставлен за столом с тарелкой каши, наблюдать за стадом конформистов, которые уже всё съели и весело играют. Во дворе я – индеец Виниту. Очень быстрые ноги, очень твёрдый и шершавый асфальт и очень разбитые коленки. Жёлтая дезинфекционная жидкость стекает по голеням, смешиваясь с кровью и размывая дорожки на запыленной коже. Нас трое индейцев и мы сбежали из садика. Не знаю, кто разогнул железные прутья забора. Может, Илья Муромец, когда он ходил в подготовительную группу. Мы сидим у Саньки дома, и покуда Министерство Просвещения дремлет, мы играем в солдатики. Санька демонстрирует нам сросшиеся пальцы на его ноге и видно, что он страшно горд своей эдакой экстраординарностью. Меня не покидает смутное беспокойство. Конечно, это здорово – удрать из садика, но за всё в этой жизни придётся платить.