Полная версия

Уроки без перемен. Книга жизни

Мать никогда не рвалась в «новаторы», не подхватывала «почины», не демонстрировала «современные методы» и «передовой опыт». «Вся эта шумиха от растерянности и бессилия, – разгадывала она очередную кампанию. – Дурака не научишь, как портил детей, так и будет калечить. А способный и думающий сам найдет свою дорогу». И теперь, наблюдая вал всевозможных «инноваций», «презентаций», «супертехнологий и методик», я вспоминаю мать и усмехаюсь. В лучшем случае – забытое и восстановленное из практики старых учителей, то, что называют «развивающим обучением» (а как учение может не развивать? тогда оно зубрежка и обман). В худшем – сценическая эквилибристика, как на конкурсах, натаскивание на тестах, программирование и типовое оболванивание, умение нажимать нужные кнопки. А считать, сочинять, мыслить совсем разучились.

В классах матери всегда толпились студенты, и перед уроками она давала последние указания: «Стишок пусть прочитает Хватов, а задачку решать вызови Студникова. Не забудь карту открыть и поставить вопросы». Учебная практика переходила в воспитательную и досуговую в летнем лагере при базовой школе: мать сама добилась его открытия и 4 года была начальником. Показательные уроки, утренники, праздники были для неё наслаждением, тут она разворачивалась в полном блеске. Её охватывало творческое возбуждение, волнение передавалось классу, учитель и дети словно соревновались в находчивости, остроумии, богатстве знаний. Уроки щедро оснащались наглядными пособиями, мать сама их придумывала и мастерила. Целый домик-времянка в Новороссийске был загружен её поделками, они хранились в папках, коробках, висели на перекладине, а мать продолжала вырезать, клеить, чертить.

В 1973 году мать вышла на пенсию и с присущей ей страстью занялась общественной деятельностью. В качестве секретаря Омской секции Советского комитета ветеранов войны, куда её позвал полковник Сальцын, она объездила всю область, выявила женщин-фронтовичек и объединила их в Клуб боевых подруг – один из первых в стране. Она сама писала сценарии для заседаний клуба, привлекала известных артистов и людей с положением и делала это с большим мастерством, вполне профессионально. Её рабочий день был загружен до предела: приёмы ветеранов, семинары, конференции, слёты, встречи и выступления в гарнизонах, школах, вузах, училищах, поездки в районы. Она была Почётным юнармейцем поста № I у Вечного огня, шефствовала над профтехучилищем №4, школами 78 и 101, открывала залы боевой славы и школьные музеи. Ей нравилось быть в центре внимания, слушать благодарности, видеть признание своих трудов, и ради этого удовольствия мать не щадила здоровья и душевных сил. Но её до глубины возмущало, когда выдвигали в первые ряды и публично расхваливали людей недалёких, инертных, но угодливых и ловких, тех, кто любил сидеть в президиумах и красоваться на разных торжествах. В этих случаях мать не скрывала недовольства и в глаза высказывала пролазам всё, что накипело. «Зачем ты поссорилась с Раисой Павловной? Зачем задела Николая Васильевича?» – «Как я могла промолчать? Привыкли чужими руками жар загребать и думают, что остальные ничего не видят», – отвечала мать и не собиралась себя сдерживать, наживала недругов. Поскольку обойтись без неё было трудно, ей прощали такие выходки и ограничивались временным замалчиванием, преуменьшением заслуг. Отыгрались после смерти: как будто не знали, не слышали. Мать наладила связи с однополчанами и записала их воспоминания, побывала на местах сражений в Волгограде, Белгороде, Новороссийске, на Украине, в Молдавии, Болгарии и Югославии. Восхищенный целеустремлённым обликом «русской Натальи», болгарский скульптор Георги Тошев изваял в мраморе её лицо. Она вела обширную переписку, телефон не умолкал с утра до позднего вечера. В последние годы она отказывала себе даже в маленьком удовольствии «переброситься в картишки» с соседями-стариками. Словно предвидела близкий конец и торопилась.

Раннее

В жизни есть только детство, всё остальное – памятник детству или могильная плита. Встречаю бывших учеников: крутолобые, коротко стриженные бычки в обнимку со смелыми подружками. Как быстро они переняли стандарты взрослого общества: одежду, манеры, язык, потребности… А я вижу застенчивых, озорных, смышлёных, робких, драчливых, осторожных, нетерпеливых – всяких, но всегда вне привычек, условностей, заданности: бурное море с множеством встречных, холодных и тёплых, течений, ещё не успевшее заполнить донные щели и впадины. Куда всё это уходит, почему нет продолжения, и маленький человек точно падает в предназначенную ему лунку? Значит, это неизбежно. Взрослые дети смешны, но и притягательны.

Могу ли я забыть детство? «Детства день, до гроба милый, Детства сон, что сердцу свят…» Как в хорошей пьесе, оно было моим первым действием. Убери, вырежи начало, и всё остальное рассыплется, продолжения и конца не последует, останутся одни обрывки, эпизоды. А чаще всего – начинается новая пьеса.

Как объяснить избирательность детской памяти? Мне 3 года. Каждое утро бабуля упаковывает меня в толстое ватное пальто и выводит за порог. Оставшись один, я иду на запах хлеба. Из маленького оконца по деревянному жёлобу скользят окутанные паром румяные кирпичи. Дюжие мужики подхватывают их и укладывают рядами на решётки.

Стою в отдалении и жду, когда загруженный фургон развернётся и уедет. Тогда всё моё. Ах, сколько хрустящих золотистых крошек! Можно замести их горкой, и отправлять в рот щепоть за щепотью. Какое наслаждение!

На материном столе рассматриваю книгу с рисунками. Одни, «хорошие», пролистываю, другие почему-то не нравятся, вызывают отвращение. Приговаривая: «Бяка, злой, плохой, брысь!», – я перечёркиваю страницы красным карандашом, решительно вырываю и швыряю на пол. Расправа с неугодными рисунками длится до прихода матери. Увидев усыпанный белыми клочьями пол, она хватается за ремень и непритворно стегает меня по рукам. Я не понимаю: за что? – и пулей вылетаю в кухню под защиту бабули. Мать – за мной. Она пытается достать меня на руках бабули, но та ловко увёртывается, уклоняется и принимает удары на себя. Приступ материнского гнева длится недолго, через полчаса я прощён.

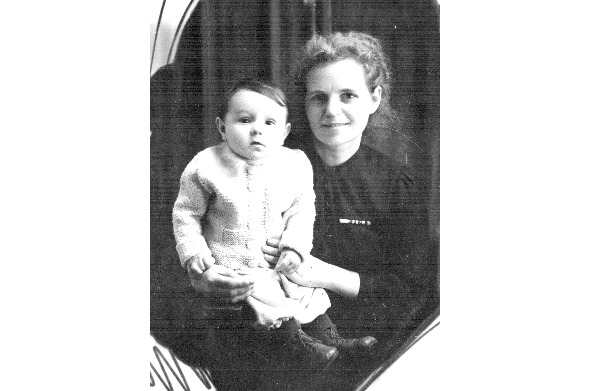

Первая фотография.

Усть-Лабинская, 1946

Вырос на старушечьих руках, берегли и лелеяли старушечьи руки. Было 5 лет, когда мать, после нескольких переездов, сняла половину в чистом глинобитном домике вдовы Ильиничны. Я сразу ощутил перемену, Ильинична заменила мне отсутствующую бабулю. Утром она будила прикосновением тёплой ладони и вела к умывальнику. Потом наливала молока и подсовывала пахучий пирожок. В огороде старушка усаживала меня на скамеечку рядом с собою и показывала, какие травки следует удалить с гряды, приговаривая: «Не торопись, внучек, постарайся, гляди зорче, ну-ка, помоги, сядь поближе…», – одаривала то морковкой, то огурцом, то горохом.

За обедом на столе появлялся дымящийся чугунок, и мне наливали миску багряного борща, заправленного старым ароматным салом. Такого борща я больше ни у кого не ел. После обеда Ильинична укладывала меня спать во дворе под старой акацией, и я, уже засыпая, чувствовал, как она осторожно накрывает моё лицо марлевым пологом. Вечером, до сумерек, я по её просьбе – «Порадуй старуху, внучек» – громко, по складам, читал басни Крылова или слушал рассказы про дедушку Леонтия – казака, убитого, по словам Ильиничны, «супостатами».

Завершался день в мягкой постели, откуда видел крохотный огонёк лампады и устремлённый на него взор старушки. Простоволосая, в длиннополой ночной сорочке, она стоит на коленях, бьёт поклоны и внятным строгим шёпотом нанизывает на невидимую нить: «В руце твои, Господи Иисусе Христе, Боже мой, предаю дух мой. Ты же мя благослови, Ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь».

Прошло лето, мать снова затеяла переезд. Ильинична проводила меня за ворота, осенив на прощание широким крестом.

Сказка

Я услышал сказки на четвёртом году, в Бийске, где мы прожили больше 2-х лет до возвращения на Кубань. Утром мать уходила на работу в Дом пионеров, бабуля принималась за кухню, а я выдвигал из-под кровати картонную коробку с игрушками. Ватный заяц, облезлый плюшевый мишка, деревянные кубики, пирамидка с разноцветными колёсиками, набитые опилками шары на резинках… что ещё? Как-то мать принесла помятую гремящую юлу, и я тотчас запустил её посреди комнаты. Я любил свои старые заслуженные игрушки и подолгу играл без устали и изобретательно. То заяц с медведем устраивали борьбу, то возносилась башня, увенчанная пирамидой, то шарики поражали разноцветные мишени… Через несколько часов напряженной возни словно бесёнок подбрасывал меня с полу, и я, с зажатыми в руках зверями, начинал носиться по комнате. Бабушке со мной было сущее наказание. Я врывался на кухню и хватал то ложку, то скалку, то стакан. Чтобы отвлечь меня от беготни, она начинала какую-нибудь сказку. Вымешивает тесто, чистит картошку, режет лук и между делом приговаривает: «Ловись, рыбка, и мала и велика. Козлятушки, ребятушки, отопритеся, отомкнитеся. Петушок, петушок, Золотой гребешок…» Сказки были простые, незатейливые и повторялись изо дня в день. Но я не скучал и не привередничал, а сразу включался в действие: бабуля начнёт – я продолжу, она одну строчку – я другую. Волшебных и авантюрных сказок бабуля не любила и уступала лишь под моим натиском. «Да ну их, – отмахивалась старушка, – уж больно просто там всё выходит. Взмахнул платочком, раскинул скатерть-самобранку – и любое желание тут же исполняется. Нет, Игорёк, пока сама печь не растоплю, ничего у нас с тобой не будет».

Мы так увлекались, что не замечали стрелок на кухонных ходиках, и только приход матери возвещал, что наступило время обеда. Ел я вяло, неохотно, потому что давно был сыт: первый блин, первый пирог доставались мне, и я с набитым ртом то выбегал, то возвращался и в порыве любви обнимал бабулины колени. И она, лучезарно улыбаясь, спрашивала: «А какое слово надо сказать, внучек?» – «Ещё, дай ещё!» – «Нет, проказник, есть другое слово. Ты разве забыл?» – «Какое слово? – притворялся я. – Не знаю никакого слова». Бабуля в этом случае откладывала нож, брала меня на колени и мягко говорила: «Давай-ка вспомним это хорошее слово». Мне только того и надо было. Я знал, что в 10-й раз услышу мою любимую сказку.

«Жили-были старик и старушка, и были у них девочка и маленький мальчик». – «Как я?» – «Как ты». Я знал сказку наизусть и нередко подхватывал продолжение, но бабуля не позволяла: «Ты же сказал, что не знаешь. Молчи и слушай». И мы бежали вместе с девочкой по полям и лесам. Всё девочка одна и одна, всё не везёт бедняжке. Ничего не замечает, никого не слышит, торопится братца спасти. Вот и избушка Бабы-яги, и сама старуха: приветливой прикидывается, доброй. А сама готовится зажарить и съесть девочку с братцем. Кто им поможет, кто из беды вызволит? Тут-то и поняла девочка, что зря от помощи отмахивалась. Голос бабушки делается тёплым и одобрительным, я слышу в нём сочувствие. И замечаю, что девочку словно подменили – другой она стала. Мышку кашей накормила, речку матушкой называет, кислое лесное яблочко попробовала.

Бабуля каждый раз наставительно поясняет: «От угощения нельзя отказываться: доброго человека обидишь. Ну, ты у меня молодец, никогда не капризничаешь». – «Да», – кричу я радостно, и мы вместе приближаемся к развязке. «Какое слово сказала девочка речке?» – «Спасибо, реченька, за молочный кисель». – «Что сказала девочка печке?» – «Спасибо, печка, за ржаной пирожок». – «И за помощь, – прибавляет бабуля. – Без чужой помощи лоб набьёшь и беды наживёшь». Сказка благополучно кончается, и мы принимаемся за свои дела. Так и залегла в памяти бесхитростная сказка о слабости одиночества и спасительной силе единения.

Виталий

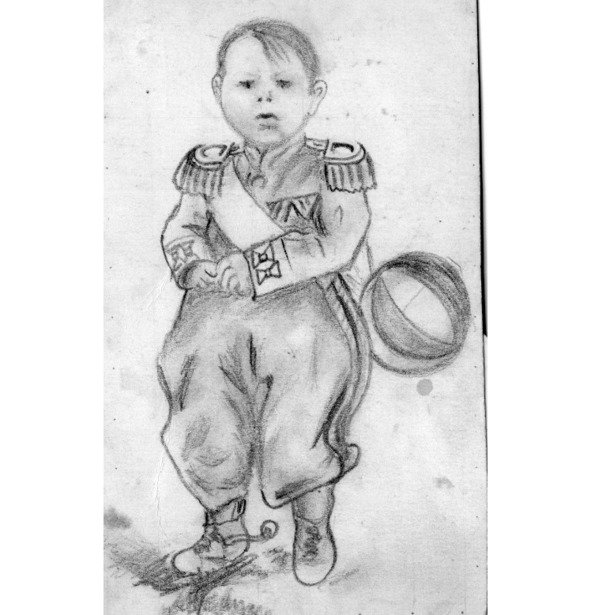

Среди детских фотографий давний рисунок карандашом на плотной желтоватой бумаге: неулыбчивый круглолицый малыш в старинном мундире с эполетами, лентой через плечо, армейских ботинках со шпорами, а на поясе вместо сабли – большой полосатый мяч. На обороте читаю: «Генерал Игорь, „Бодяга, Буляга, Гуляга“. Исполнил В. Дебеленко. 2 сентября 47г.»

Это художество Виталия – Вити, как я его называл, мужа моей тётки Нины. Отчасти он заменял в раннем детстве отца и был привязан ко мне как мужчина, мечтающий о сыне. Сын у Виталия родился довольно поздно, после двух дочерей, поэтому долгие годы я оставался его любимцем. Витя хорошо рисовал и часто с фотографическом сходством изображал моё круглое серьёзное лицо. «Хоть циркулем обводи», – шутил он не раз. В Усть-Лабинской был он заметной фигурой – офицером МГБ, занимал просторную квартиру на центральной улице, раскатывал на собственной «Победе», любил выпивку и шумные компании. И он со своей цыганской внешностью, добродушием и беспечностью нравился товарищам и женщинам. Свободного времени у Вити было много, и он с удовольствием возился со мной. «Посажу тебя на руку, а когда сниму – на рукаве золотой пятачок, – смеялся он. – Я с тобой часто на вокзал ездил, там продавали свежее пиво. Сдую пену и первый глоток подношу тебе, вскоре ты и сам запросил «пила». А однажды увидел в пивном ларьке горящую свечу – так и уставился. Я объясняю: это свечка, Игорёк, свечка. А ты ручонку протянул да как крикнешь: хочу свечку! Мы едва на ногах устояли, с тех пор и прозвали тебя Свечкины.

На самом деле Витя был не Виталий, как называли его родные и друзья, а Евлампий. Совсем недавно я узнал от внука, что он родился под Ялуторовском Тобольской губернии в бедной крестьянской семье и в раннем детстве остался круглым сиротой. Его отца, организатора коммуны и секретаря партячейки, мать, сестру, брата и дядю уничтожили распалённые местью кулаки во время антикоммунистического восстания в Западной Сибири в 1921г. 7-летнего мальчика пригрели и вырастили родственники из Курганской области.

Виталий, как миллионы его ровесников, получил путёвку в жизнь от Советской власти, был горячо предан ей и защищал до последних дней. В годы войны он отстаивал Заполярье и показал себя толковым и храбрым командиром. Безупречная боевая биография открыла ему дорогу в Высшую школу контрразведки и в ряды созданного после войны министерства госбезопасности под руководством Берии.

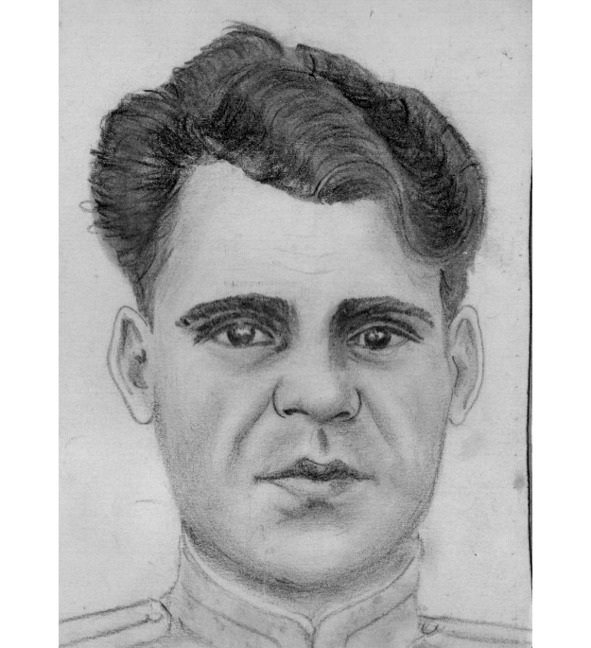

Евлампий Дебеленко – Виталий

Автопортрет. 1947

Именно Витя внушил мне, пятилетнему мальчишке, что на противоположной стороне улицы, в большом доме под железной крышей, обитает Баба-яга. Я знал просто старушку Ивановну. Она ежедневно приходила в гости к бабуле, и они, посидев на кухне, расходились. И вдруг Витя, проводив Ивановну взглядом, ошарашил меня: «Ничего ты не знаешь, Бадяга. Ведь Ивановна – Баба-яга, самая настоящая». У меня язык примёрз к нёбу, я растерянно смотрел на Витю и пытался уразуметь смысл его жутких слов. «Да-да, – продолжал дядя, – сколько она малых ребяток съела, сколько косточек на огороде закопала».

Всё, что я знал о колдунье из сказок, мгновенно наложилось на облик знакомой старухи, и меня охватил ужас. Я удивился, почему Ивановна до сих пор не тронула меня, не заманила в свой зловещий дом. На следующий день, завидев вдали ковыляющую старушку, я бросился стремглав через улицу, влетел в свой подъезд и забился в чулан. Сидел долго, пока не наскучило, а когда робко вышел на свет, бабуля спросила: «А где правая галоша?» Впопыхах я обронил галошу на мостовой и ни за что не хотел за ней вернуться. Напрасно бабуля пыталась рассеять мой страх и ругала зятя, я стал упорно избегать Ивановны.

Виталий любил рассказывать, как старуха пригласила его на пельмени. Родом из Сибири, он знал толк в пельменях, охотно стряпал и особенно лепил: из его больших сильных рук они выскакивали один за другим – миниатюрные, аккуратные, совершенно одинаковые, как будто их штамповали. Конечно, Виталий без раздумий отправился в гости на любимое блюдо. Когда Ивановна поставила перед ним окутанную паром тарелку с пельменями, каждый величиной с кулак, он с сомнением покачал головой, но всё же бодро взял вилку. Потрясение наступило, когда разжевал: вместо нежной свинины и говядины с луком и перцем, пельмень был начинён ошурками. В глазах знатока такое отношение к знаменитому сибирскому блюду было кощунством. А Ивановна просто понятия не имела о настоящих пельменях, она полагала, что для них годится всё, что связанно с мясом.

Виталий погонял пельмень во рту, незаметно выплюнул в кулак и бросил под стол сторожившему коту. Ивановна, ничего не подозревая, поставила на стол вторую тарелку и усердно потчевала желанного гостя. «Не знал, куда деваться, – говорил Виталий. – Хорошо, что старуха не сидела на месте, продолжала варить и вынимать готовые пельмени». Спустив несколько штук под стол, Виталий поднялся: «Спасибо, хозяйка, пельмени на славу, но извини, на службу пора. Как-нибудь загляну еще разок», – и быстро вышел на улицу.

У Виталия была смешная слабость: он боялся мышей. Каждый раз, когда его просили выгнать серую нахалку, он надевал резиновые сапоги, вооружался метлой и осторожно входил в кухню. Виталий прислушивался, топал ногой и неуверенно елозил метлой под буфетом и за печью. При внезапном появлении мыши грозный оперативник проворно отскакивал в сторону и восклицал: « Чтоб ты сдохла, язви тя в душу!» Тётка и бабуля едва сдерживали смех, а я решил, что страшнее мыши зверя нет, и до сих пор смотрю на них с опаской.

Впечатления

Летом семья тетки отдыхала в приморском поселке Береговое под Геленджиком. На берегу прозрачной горной речушки я возводил из сырого песка плотины и запирал юрких проворных рыбок. На веранде большого казенного дома тетка ежедневно занималась со мной, ставила правильное произношение и добилась того, что я перестал шепелявить. За ужином бабуля ставила передо мной деревянную миску с ложкой, в обычной тарелке еда казалась мне почему-то невкусной. Заслышав выстрелы пастушьего кнута, я выбегал на улицу и тащил за рога упрямую козу. Каждую неделю в тесном прокуренном клубе смотрели кино. Витя держал меня на коленях, тормошил и давал пояснения: «Вот он, Тарзан, видишь? Смотри, как прыгает. А вот на дерево лезет. Ну и ловкач!» Из-за спин и голов я видел только непрерывное мелькание да слышал звериный рев и свист.

В сумерках в разных местах таинственного сада вспыхивали искры светляков. Мне было любопытно: как они горят не сгорая? Поймал несколько жучков и зажал в кулаке. Когда разжал, то увидел на ладони холодные гаснущие угольки.

Последнее лето перед школой я снова провел у тетки в маленьком городке Лабинске в 280 км от Краснодара. Впоследствии мне не раз приходилось проезжать по пути в техникум через Лабинск, и я узнал, что во времена Кавказской войны здесь, в Предкавказье, стояла крепость. После смерти Сталина МГБ ликвидировали, и Витя лишился золотых погон, которые так мне нравились. Его назначили заведующим мельницей, хотя никогда он не занимался ни зерном, ни производством. Мельница с плотиной стояла на Лабе, а рядом, в большом служебном доме, поселились Дебеленки. Кормов было вдоволь, и тетка держала много живности. Выходя из дома с двоюродной сестрой Ниной, мы сразу попадали в голосистое птичье царство и через стаи кур, гусей, индюков пробирались на улицу или к реке.

Меня сразу привлекла грохочущая днем и ночью мельница – одна из 17, которыми славилась станица до революции как центр обширной хлеботорговли. Высокое здание казалось совершенно безлюдным, и я носился вверх и вниз с какой-то одержимостью. Иногда отодвигал заслонки и наблюдал, как по желобам струится рыхлая мучная масса. Запах свежей муки дразнил и будоражил, доставлял никогда не испытанное удовольствие. Набегавшись, я возвращался домой и выслушивал теткины упреки: «Опять весь в муке. Сколько раз говорить, чтобы не ходил на мельницу. Попадешь под жернова – сам мукой станешь». Но ее предостережения были мне непонятны.

Как-то в жаркий полдень свалился с высокого берега в мутную Лабу ниже плотины и сразу был подхвачен течением. Спасли нависающие над водой, как веревки, длинные корни, за них и ухватился, едва не касаясь подбородком кипящей поверхности. Не помню, сколько времени держался, ощущая сильные толчки и рывки. Кричать было бесполезно, шум падающей воды глушил все звуки. Меня нашла сестрица и тотчас позвала мать.

Наступали сумерки. Витя звал меня, садился за руль «Победы», и мы выезжали со двора. Он останавливался всегда на одном и том же месте, говорил мне: «Сиди и жди, я скоро вернусь», – и спускался по ступенькам куда-то вниз. Туда же входили и выходили другие мужчины, курили, переговаривались и посматривали на «Победу» с одиноким мальчишкой на переднем сиденье. Ждать приходилось долго, до ночи, но я любил Витю и точно выполнял его приказ. За это он не раз похваливал меня: «Молодец, племяш, где оставишь – там и найдешь». Дремоту прерывали хлопанья дверок и громкие голоса. Машину заполняли незнакомые мужчины, меня усаживали на колени, и Витя давал газ. Слипались глаза, тошнило от дурного воздуха, подбрасывало на ухабах.

Однажды увязли в грязной яме. Все мужики вылезли наружу и с возгласом: «Раз, два – взяли!» – стали раскачивать автомобиль. Витя развозил спутников по домам, и мы возвращались на свой двор. На стук открывала тетка и со словами: «Опять нажрался», – хлопала дверью спальни. Витя покорно укладывался на диване, а я засыпал на бабушкином сундуке. Утром меня будил раздраженный голос тетки, и я видел, как дядя торопливо застегивал китель и с недовольным видом выходил из дома. Он не отбивался от жены, а вполголоса произносил любимую фразу: «Ну и вонючка. Теперь до вечера вонять будет».

Усть-Лабинская

Первые 6 лет моей жизни прошли в кубанской станице. Разумеется, тогда я не знал, что на рубеже 18 – 19 веков южная граница России проходила по Кубани, и Усть-Лабинская была сторожевой крепостью на правом берегу в устье Лабы: она прикрывала новые владения от набегов воинственных кавказских племён. Позднее крепость вошла в состав Кавказской укреплённой линии и находилась на правом её фланге. В 1818 г. командир Отдельного грузинского корпуса Ермолов осматривал линию и посетил Усть-Лабинскую. Он отметил её обширные размеры и малочисленность гарнизона.

«В крепости нет ни одного строения каменного: казармы, провиантские магазины, самый арсенал деревянные. Один весьма небольшой колодезь…» Словом, Ермолов остался недоволен: «подобные крепости не могут быть терпимы против неприятеля…» Стояли тревожные времена, гарнизон Усть-Лабинской нёс большие потери в разгорающейся кровавой войне.

Я отчётливо помню главную станичную улицу Советов – широкую, вымощенную синеватым булыжником, очень чистую и благопристойную. Да и вся станица выглядела аккуратной, прибранной и степенной. Советская начиналась от большого тенистого парка с узорной чугунной оградой и, плавно поднимаясь, выводила к железнодорожной станции. На этой улице стояла базовая начальная школа, где работала мать, кинотеатр с летней площадкой, дом семьи Дебеленко. Рядом с парком находился мой детский сад, и все наши квартиры тоже были невдалеке, так что я ежедневно пересекал главную улицу один или вместе со взрослыми. Большую часть дня здесь было пустынно: редкие автомобили, редкие прохожие. Улица оживала вечером, когда станичники выходили гулять в парк и толпились у кинотеатра. Несколько раз, уплатив зажатый в кулаке рубль, я проходил в тёмный зал и с напряжённым вниманием, даже испугом, следил за превращениями неземного мира на белом прямоугольнике. Великолепный цветной «Садко», «Ночь перед Рождеством», «Адмирал Ушаков», «Джульбарс», «Котовский», «Маленький Мук» – вот картины моего детства, и все позднейшие шедевры не смогли вытеснить их очарования. Летом, вместе с дворовыми пацанами, мы забирались на деревья рядом с летней площадкой и поверх высокого дощатого забора пытались разглядеть то, что происходило на экране. Обычно видели верхнюю половину изображения, зато звук, громкий и ясный, позволял безошибочно следить за развитием действия.

Никогда не было дома, где любят и ждут, не создал и сам. Были углы. Мать легко меняла квартиры и хозяев, не задерживалась дольше нескольких месяцев. Лучшей из квартир была та, что занимали у Любки-толстой, распущенной скандальной бабы лет сорока. Муж Любки, обыкновенный бухгалтер маслозавода, к удивлению станичников был «разоблачен», и Виталий за столом многократно со вкусом рассказывал, как арестовал «шпиона» – тихого на вид, безобидного мужчину.

Обычно Любка нагишом выходила под летний дождь и разгуливала по двору, выставив круглый тугой живот. Она встряхивала мокрыми волосами, хлопала себя по лоснящимся полным ляжкам и кричала матери: «Наташа, выходи на воздух! Не поверишь, как хорошо». Мне хотелось тоже выбежать под дождь и встать рядом с Любкой. Смущал ее облик и нескрываемое любопытство соседей. Я спросил: «Мама, а почему тетя Люба голая?» Мать замешкалась и поспешно ответила: «Так удобно. Дождик-то теплый, и платье не намокнет». Ее объяснение казалось правдоподобным, но было непонятно, почему другие люди ходят под дождем одетые. Я почувствовал, что мать не договаривает, скрывает нечто важное и необходимое. Потом это чувство только усиливалось и не оставляет меня до сих пор. Редко мне давали ясный, исчерпывающий ответ, чаще всего – что-то весьма обтекаемое и приблизительное, как будто окружающие сговорились не касаться самого главного. Со временем я понял, что в одних случаях они сами не разбираются в смысле происходящего, в других случаях намеренно утаивают и извращают истину.